黄河流域天然径流量评价探讨

贾绍凤,梁 媛,2,张士锋

(1.中国科学院地理科学与资源研究所陆地水循环及地表过程重点实验室,北京 100101;2.中国科学院大学资源与环境学院,北京 100049)

黄河是我国北方基础性供水水源之一[1]。黄河流域是我国极为重要的经济带与文化带,涵盖了多个重要工农业生产基地和国家重点生态功能区。同时,黄河流域也是我国水资源极其短缺的地区之一[2]。水是制约黄河流域发展的一个关键因素,水资源合理利用是黄河流域高质量发展的核心[3]。摸清水资源量是合理利用水资源的基础和前提。当前,黄河流域水资源开发利用率高达80%,远超一般河流公认的40%阈值[4]。由此可见,黄河流域水资源量评价结果直接影响着黄河流域水资源规划、黄河水量分配方案调整、南水北调后续工程规划等重大决策及区域相关战略调整。

根据全国水资源评价结果,1919—1975年系列黄河地表水资源量为580亿m3[5],1956—2000年系列为535亿m3[6],第三次水资源调查评价结果表明1956—2016年系列为490亿m3[7]。流域下垫面变化通常导致径流的大幅度改变。由于森林对径流具有调节转换作用,随着城市化进程中森林面积和植被覆盖度增加[8],流域下垫面发生改变,流域产流系数趋势性下降,对以前的径流进行下垫面还现以后径流量会有所减少,但减少程度和所用的水资源评价方法值得探讨。

地表水资源量是按天然径流量来评价的[9]。天然径流量是指一定下垫面条件下未受人类干扰的天然状态下的径流量,其数值等于实测河川径流量加上人类水资源开发利用引起的径流消耗量(在存在外调水的情况下还应减去外调水增加的径流量)。在下垫面变化显著的情况下,为保证水文系列的前后一致性,还应把历史径流系列进行下垫面还现,即用现状年下垫面条件下的径流系数替代历史下垫面条件下的径流系数,利用历史降水资料来估算历史降水在现状下垫面条件下的径流量。

天然径流量计算方法包括流域产流法和河流断面法。流域产流法是把各子流域或区间的天然径流量相加得出流域天然径流量。河流断面法是把流域的产流量汇流到入海口断面的水量作为天然径流量。两者的差别是天然情况下的流域汇流损失包括流域水系水面蒸发损失和河道渗漏损失,即河流断面法天然径流量等于流域产流法天然径流量减去天然情况下流域水系水面蒸发量和河道渗漏量。

天然径流量的本义应该是坡面降水或冰雪融化产流以及地下泉水汇入河道后未被人类活动减损的河流径流量。但目前的天然径流量还原计算方法不够全面,早期只针对地表水取水进行还原,认为河流断面天然径流量等于断面实测径流量加地表水耗水量(等于断面以上地表水取水量减河流回归水量)再加上水库蓄变量[10]。这其中存在两个问题:①对地表水取水的还原不完全,没有考虑地表水取水中回归到地下水的部分;②没有考虑地表水取水以外的人类活动对河流径流量的损耗,例如,由于地下水开采改变地表水与地下水的补排关系所引起的地表径流量的损耗、修建水库和塘坝增加水面面积所造成的水面蒸发增加。尽管SL/T 278—2020《水利水电工程水文计算规范》对径流还原计算方法有所完善,包括了净耗水量、蓄水工程的蓄水变量、水面蒸发增损量、城镇化及地下水开发等对径流的影响水量,但具体计算方法比较笼统,应用时仍需视实际情况自行选择合理的方法。

本文针对黄河流域径流系列的一致性处理问题,提出了一种更为具体的天然径流量还原还现算法,并根据黄河流域入海口利津站的实测径流、流域地表水消耗量、地下水耗水量、地下水超采量、水库水面蒸发量、水库蓄变量等数据,对利津站的天然地表径流量进行还原分析,并进一步估算对下垫面进行还现的天然径流量。

1 对人类用水进行还原的利津站天然径流量评价

1.1 评价方法

本文采用河流断面法估算天然径流量。将人类用水行为引起的河流径流减少量还原,天然径流量等于实测径流量加上实测断面以上人类用水行为引起的地表水变化量。这里的人类用水行为应包括蓄水、引水、提水、地下水开采、用水、排水等行为,不包括水土保持、城市建设等改变下垫面而影响产流的行为。人类修建水库蓄水,水面面积增加,水面蒸发相应增加造成天然径流量的损失;跨流域引水(以及非人为的大堤决口造成的跨流域外泄)会直接造成本流域水量损失;而本流域内的生产、生活、生态用水,除了有一部分退水回归河道,往往有大部分由于蒸发、转移到产品中被消耗或入渗到地下水中等原因回不到河道;地下水开采,尤其是傍河开采,会造成地表径流的损失;这些由于人类用水行为引起的地表径流的损失在天然径流量还原时都应该被考虑。

根据断面年实测径流量推求年天然径流量的公式如下:

Rn=Ra+D1+D2+D3+D4

(1)

式中:Rn为年天然径流量;Ra为年实测径流量;D1为当年实测断面以上地表水取水中没有回到河流的水量;D2为当年实测断面以上流域地下水开采改变地表水和地下水的补排关系所减少的河流水量;D3为当年实测断面以上水库(湖泊)水面增减引起的水面蒸发增减量;D4为当年断面以上流域水库(湖泊)蓄变量。

利津站位于黄河口附近,该站下游用水很少,可以认为利津站的实测径流量就是入海径流量,还原利津断面以上的人类用水引起的径流减少量,就可以得到黄河的入海天然径流量。因为全国统一安排做了3次水资源评价工作,采用的水文系列分别为1956—1979年、1956—2000年和1956—2016年,因此,为了保证对比的一致性,以下分析主要依据此3个水文系列。

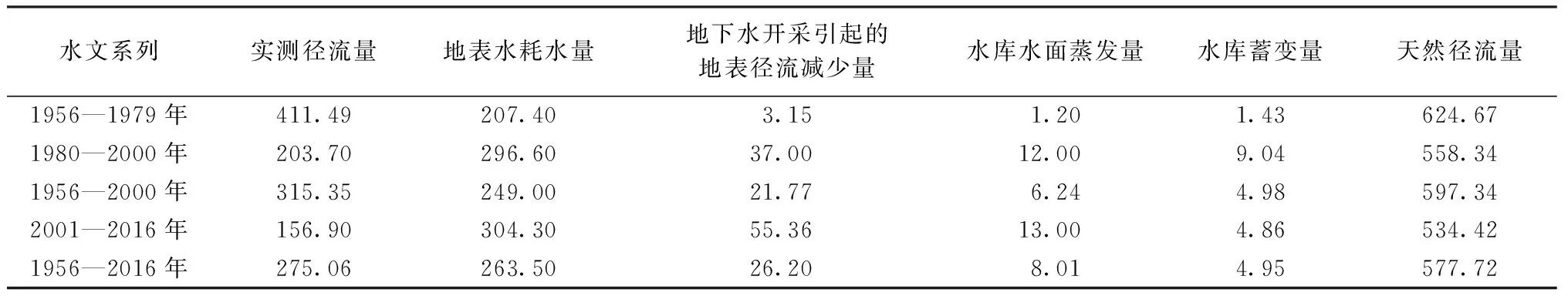

1.2 利津站实测径流量

根据历年黄河流域水文资料,利津站具有1956年以来的连续实测径流量,1956—1979年、1956—2000年和1956—2016年3个系列的年均径流量分别为411.49亿m3、315.35亿m3和275.06亿m3。

1.3 断面以上地表水取水中没有回到河流的水量

利津断面以上地表水取水中没有回到河流的水量包括2个部分:①本流域内地表水取水引起的河流径流减少量,包括地表水用水量中的耗水量和地表水退水量中入渗补给地下水且没有通过地下水补给地表水的水量;②取水到外流域且回不到本流域的水量,包括黄河下游两岸淮河流域和海河流域的引黄水量,以及甘肃景电扬水工程输送到河西走廊民勤盆地的水量。

黄河流域水资源公报给出的地表水耗水数据是本流域地表水耗水量和外流域引水量之和。1956—1979年、1980—2000年、1956—2000年、2001—2016年、1956—2016年水文系列的利津断面以上年均地表水耗水量分别为207.40亿m3、296.60亿m3、249.00亿m3、304.30亿m3和263.50亿m3。其中,1956—1979年、1980—2000年、1956—2000年年均耗水量来自张学成等[6]和潘启民等[11]的研究成果;2001—2016年年均耗水量根据历年黄河流域水资源公报中的数据计算;1956—2016年年均耗水量是对1956—2000年和2001—2016年2个时段的年均耗水量进行时间加权平均得到。因为缺乏地表水退水量中入渗补给地下水且没有通过地下水补给地表水的水量的观测统计数据,因此暂且忽略该项,但可以判断该项的忽略会造成还原量被低估因而造成天然径流量被低估。

1.4 断面以上流域地下水开采所减少的河流水量

地下水开采会引起河流水位与地下水水位(或水头)相对落差的改变,从而引起地表水与地下水之间补排关系的改变。尤其是傍河开采地下水,会直接引起地表径流的损失。因此,根据河流断面实测径流量还原天然径流量,必须考虑断面以上流域地下水开采所减少的河流径流量。

潘启民等[11]对黄河流域花园口以上地下水开采引起的黄河径流减少量进行了估算,认为与1980年相比,2012年地下水开采使黄河径流减少量增加了26.2亿m3,采用的公式为

ΔW=ΔWh-|ΔE|

(2)

式中:ΔW为计算期相对于参照期地下水开采引起的地表径流量减少量的增量;ΔWh为计算期相对于参照期的地下水耗水量增量;ΔE为计算期相对于参照期的潜水蒸发量增量。

式(2)存在以下问题:①ΔE是地下水开采引起的潜水蒸发变化量,在地下水位下降时,潜水蒸发减少,这个减少量可看作地下水可以持续开采的部分,因此要先从地下水耗水量中扣除,再计算地下水开采引起的地表径流减少量。从式(2)对于潜水蒸发变化量的表述可以看出,不论水位上升还是下降,地下水开采减少地表径流量的估算都应该扣除潜水蒸发增量的绝对值,这显然忽略了地下水位上升与下降两种不同情况的本质区别。潜水蒸发变化对地下水消耗的影响应该有正有负,不应该用绝对值。②地下水耗水量增量并不都来自地表水的补充,除了文中已经排除的降水补给的差异和扣除的潜水蒸发增量,还可能来自地下水超采,在地下水变动较大时,必须考虑超采量的影响。

在计算期和参照期降水基本一致、下垫面入渗条件基本一致的前提下,降水入渗对地下水的补给可以假设不变,式(2)可以修改为

ΔW=ΔWh+ΔE-ΔG0

(3)

式中ΔG0为计算期地下水超采量相对于参照期地下水超采量的增量。

黄河流域桃花峪以上的中上游河段除局部地段河水补给地下水外,一般情况下地下水向黄河及其支流排泄,黄河接受地下水补给段占黄河干流总长度的80%~85%[12]。也就是说,大部分河段的地下水开采,并不会引起河流上游来水的损失,而只会减少本河段地下水对河流的补给量。在黄河中上游地区,地下水开采引起地表径流损失的主要区域包括乌拉山以西河套平原、汾河平原和渭河平原。

根据潘启民等[11]的研究,1980年和1985年两年平均地下水耗水量为48.93亿m3,2007—2011年年均地下水耗水量为83.84亿m3。21世纪初相对于1997年的地下水年超采量达10.09亿m3[13],2000—2008年黄河流域地下水年均不合理开采量(主要为浅层地下水超采量及深层地下水开采量)约22.0亿m3[14]。

除了黄河中上游地下水开采引起的黄河径流量减少之外,黄河下游两岸附近的地下水开采也会引起河道渗漏量的增加,这部分渗漏量也应该还原到利津天然径流量中。据何宏谋等[15]的研究,与1999年相比,2009年黄河两岸地下水开采使河道渗漏量增加了4.34亿m3,2000—2009年因傍河开采地下水增加的年均渗漏量达到2.79亿m3。

1970年以前黄河流域对地下水的开采很少,其对黄河径流的影响可以忽略不计。以1970年以前的情况为基准可计算其他时间段的地下水开采引起的黄河径流减少量,具体结果见表1。1956—1969年作为比较基准,各项数据均为0。1980—1989年的上中游地下水耗水量增量采用潘启民等[11]1980和1985年的平均数据,2000年以后的上中游地下水耗水量增量根据黄河流域水资源公报数据计算,其他时段采用线性插值方法计算。根据潘启民等[11]的研究结果,2007—2011年平均潜水蒸发量增量相对于1980年和1985年的平均值减少了8.71亿m3,按此增长率估算此前其他时段的数据,并根据2010年以后地下水位基本稳定的情况,认为潜水蒸发基本保持稳定。2000—2009年上中游地下水超采量近似采用张新海等[14]对2000—2008年的估算结果,并认为2010年以后基本不变,其他时段采用线性插值方法获得。2000—2009年下游地下水开采引起渗漏增加量采用何宏谋等[15]的研究成果,并认为2010年以后基本不变,其他时段按线性插值估计。

表1 黄河流域地下水开采引起的黄河径流变化量 单位:亿m3

对于1956—2016年长系列,因地下水开采引起的年均还原量达到26.2亿m3,可见地下水开采对水资源评价结果的影响不容忽视。王浩等[16]曾评估了2000年有无人类用水的地表水资源量和地下水资源量的变化,发现地表水资源量从没有人类用水情景时的583.9亿m3减少到有人类用水情景时的548.7亿m3,减少了35.2亿m3,相应的地下水资源量从381.1亿m3增加到404.2亿m3,增加了23.1亿m3。虽然本研究与他们的研究目的不同,时段不尽一致,但结果有一定可比性,数值较为接近。

1.5 断面以上水库水面增减引起的水面蒸发增减量

流域内修建水库,因人为增加水面面积而造成水面蒸发增加,这部分因人类开发利用水资源带来的蒸发损失造成的河流径流量减少,也应该进行还原。

根据田景环等[17]的研究,截至1997年,黄河流域有大中型水库186座,库容达到633.4亿m3,年均水面蒸发7.7亿m3,小型水库和淤地坝年均蒸发约5亿m3。2016年黄河流域有大中型水库264座,库容达到795亿m3[18]。以1997年水面蒸发12.7亿m3[17]为参照,并参考历年黄河流域大中型水库正常水位水面面积、淤地坝数量、土地利用数据中的水域面积的变化趋势,估算出1956—1979年、1980—2000年、1956—2000年、2001—2016年、1956—2016年人工水库塘坝的水面蒸发量分别为1.20亿m3、12.00亿m3、6.24亿m3、13.00亿m3和8.01亿m3。

1.6 水库蓄变量

根据张学成等[6]的研究成果和黄河水资源公报历年水库蓄变量数据,得到1956—1979年、1980—2000年、1956—2000年、2001—2016年、1956—2016年花园口以上水库蓄变量分别为1.43亿m3、9.04亿m3、4.98亿m3、4.86亿m3和4.95亿m3。

1.7 利津断面天然径流量还原结果

根据式(1)和以上各分项估计结果,计算得到还原后的利津断面天然径流量如表2所示。

表2 天然径流量还原结果 单位:亿m3

2 对下垫面进行还现的利津站天然径流量评价

2.1 评价方法

由于下垫面的剧烈改变,长系列径流资料对于下垫面而言已经不再具有一致性,为了保持不同年份径流数据的一致性,对天然径流进行下垫面还现是合理的。下垫面还现是指用现状年下垫面条件下的径流系数替代历史下垫面条件下的径流系数,利用历史降水资料来估算历史降水在现状下垫面条件下的径流量,即把历史上各年的当时下垫面条件下的天然径流量还现到所评价的现状下垫面条件下的天然径流量。这对于黄河流域而言具有现实意义。因为梯田、鱼鳞坑等坡面水土保持工程可以拦截大量水和沙,天然植被恢复也可以达到惊人的减水减沙效果。只要不被人类破坏,黄土高原的植被覆盖度可以达到80%以上,尽管南部以森林为主、北部鄂尔多斯一带以草原为主,植被恢复后黄河泥沙相对于原来年均16亿t可以减少90%以上[19],同时径流量也会明显减少。

本文以2016年的下垫面为基准,把以前的天然径流还现到此下垫面条件下的径流。对于内部空间差异性很大的流域,有必要划分为内部相对均一的子流域来进行还现。

刘红珍等[20]采用降雨-径流双累积曲线方法,根据双累积曲线的拐点判断下垫面变化的转折年份,以此为参考划分黄河流域各区间的3种下垫面情景,并对各区间的天然径流量进行了下垫面还现,研究表明下垫面变化主要发生在唐乃亥站以下,尤其是黄河中游。史辅成等[21]认为唐乃亥以上黄河河源区降雨-径流关系变化不显著,通过中游地区渭河、伊洛河、沁河2003年汛期径流量和汛期多年径流量的对比表明,中游中小型水利水保工程并没有造成径流明显减少,发现20世纪90年代以来连续多年径流偏少的主要原因是连续降水偏少,即一定量级的暴雨偏少不利于产流,而与下垫面变化关系不大,因而提出黄河流域不需要进行下垫面还现。虽然上述两项研究对于黄河中游是否需要进行下垫面还现观点不同,但一致认为唐乃亥以上河源区不需要进行下垫面还现。

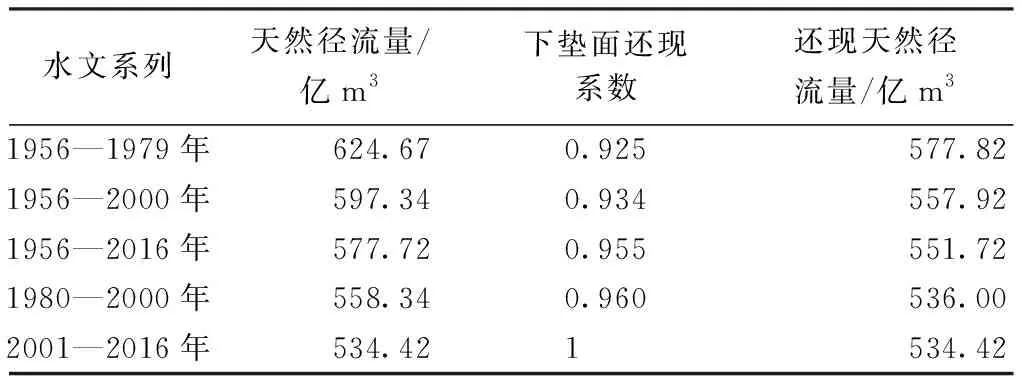

2.2 利津断面天然径流量还现结果

综合各研究成果,对下垫面还现作以下处理:以2001—2016年的下垫面为参照下垫面,此时段的径流不需要还现,即径流还现系数(下垫面还现后与还现前的径流量之比)为1;1980—2000年的下垫面相对于参照下垫面,径流主要来源区黄河源区的径流系数不变,兰州—三门峡区段径流系数平均减少约7.5%,全流域径流下垫面还现系数为0.960;1956—1979年的下垫面相对于参照下垫面,径流主要来源区黄河源区的径流系数不变,兰州—三门峡区段径流系数平均减少约15%,全流域径流下垫面还现系数为0.925。据此得到利津站下垫面还现后的天然径流量评价结果如表3所示。

表3 天然径流量还现结果

2.3 讨 论

对于黄河天然径流量还原还现的分析计算采用了多种数据来源,在数据选取过程中特别注意了数据的一致性问题:①实测径流量、流域地表取用水的消耗量、地下水开采引起的地表径流减少量、人工水库塘坝水面面积增加引起的水面蒸发增加量等,满足定义的一致性和分类的完备性,所采用的数据符合定义要求;②本文所用利津断面实测径流量、地表水耗水量、水库蓄变量等基本数据是几次黄河流域水资源评价所采用的数据,具有权威性;③本文引用的主要数据,例如地表水耗水量、地下水开采引起的地表径流减少量、黄河下游傍河开采引起的黄河径流减少量等,都来自编制黄河流域水资源评价报告和《黄河流域水资源公报》的专门机构和专家,这也有利于保证数据的一致性;④本文参考了不同来源的数据进行相互印证,保证了数据的一致性和可靠性,所得评价结果可信度较高。

3 结 论

a.通过黄河流域天然径流量还原、还现分析发现,行业规范关于径流一致性处理的方法在具体流域应用方面应该继续补充完善。

b.黄河流域降水长期变化不大,但地表径流确实因为下垫面的改变(植被变好和水保设施增加)而呈趋势性减少,但减少幅度没有此前一些评估结果所显示的那么大。本文估算的1956—2000年、1956—2016年利津站下垫面还现年均流量分别为557.92亿m3和551.72亿m3,相比流域机构第二次、第三次水资源评价结果535亿m3和490亿m3,明显减少的趋势要低很多,尤其是1956—2016年系列本文评价结果要多61.72亿m3,多出12.60%。

c.即便是降水偏少的2001—2016年时段,在下垫面已经被大幅度改变后的现状条件下,天然径流量也多达534.42亿m3,比流域机构第三次水资源评价的黄河流域1956—2016年长系列地表水资源量490亿m3,也多出44.42亿m3,这进一步说明流域机构给出的水资源量评价成果有低估倾向。

d.第三次水资源评价结果中黄河流域地表水资源量被低估的主要原因是没有考虑地下水开采对地表径流的损耗、水面蒸发损失以及下垫面还现调减太多。1956—1979年、1956—2000年和1956—2016年3个时段的地下水开采引起的地表径流年均损耗分别为3.15亿m3、21.77亿m3和26.20亿m3,2001—2016年高达55.36亿m3。如此大的地下水开采量对地表径流的损耗,应该在水资源评价中加以考虑,否则会造成水资源评价结果失真。

e.对径流进行还原、还现都是为了保持各年份径流数据的一致性、可比性。黄河流域水资源量评价结果的偏差,尤其是低估,将直接影响流域水量分配与水资源规划,关乎黄河流域高质量发展及南水北调后续工程规划等国家发展重大战略决策,因此对天然径流量的评价必须慎重。