寻找“忘却的符号”

□孙 月

音乐剧的市场性质要求剧作故事需存在受众基础,遂其创作多选择已有受众群落的题材。基于此,音乐剧《赵氏孤儿》选取了英国剧作家詹姆斯·芬顿依据这个家喻户晓的中国故事所创作的剧本,并以此为蓝本进行改编,在原有受众基础之上又增添了两个潜在受众视角:首先,被国外作家改写的中国故事,将赋予中国观众以“民族自信”,吸引他们来“检阅”自己的东西走出国门被他者文化关注并改写之后的模样;其次,他者文化群落的剧作家给予了中国悲剧以新的叙述视角,新则引起好奇,好奇心会将观众拉入剧场进行观看。

一、新叙述视角的发现——程子灵魂

詹姆斯·芬顿的改编基于其委托者格里高利·道兰导演所提供的“赵氏孤儿”剧本和文献材料,作者虽尚未言明这些剧本和文献材料的具体版本和内容,但据此,他们提出了一个困惑——为什么“殒命的孩子遭到命运的无情对待,而后在某种程度上被这部剧忘怀”?这一困惑使人不得不回溯“赵氏孤儿”的原始版本以及它的现代改编版本,不管是何种戏剧样式的更改,皆集体商量好了“遗弃”那个婴儿。因此在芬顿的话剧改编中,这个被遗忘的人物以灵魂的形态长大了,出现在了剧作的最后一幕,在坟墓旁等待着自己的父亲程婴结束复仇之后,去到那里向他赎罪。

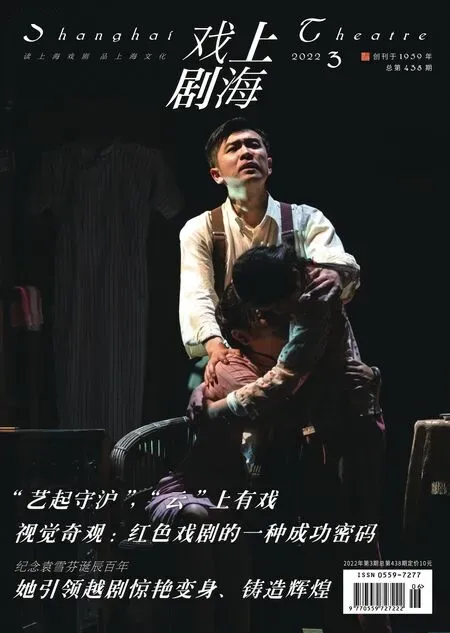

导演徐俊在音乐剧《赵氏孤儿》的导演阐述中言及,不管是纪君祥最初的版本,还是现代剧作家改编的版本,“个体的生命没有得到足够的聚焦:比如程婴的儿子,他没有权力和能力反抗自己的‘死’,甚至没有权力去质疑,他成了复仇的‘牺牲’,一个被忘却的‘符号’”。因此在音乐剧改编时,他将只出现在芬顿剧本最后一幕的程子灵魂“拖拽出坟墓”,增加了他的戏份,让他行动起来抖落自己墓穴之上的青苔,作为一个飘荡在舞台上的幽灵,以全知视角凝视着发生的一切,但又只能眼睁睁地看着,无法改变这一切。当这场以爱之名的杀戮、牺牲、赴死、复仇呈现在舞台缓缓铺开的画卷之上时,程子灵魂只能站在画框之外,成为整个故事之中与剧中人最熟悉却又不被他们认识的“观众”。

这个被忘却的“符号”在音乐剧中如此前置显现,有三方面的作用:

其一,程子灵魂在全知视角中短暂升格为“大他者”。“大他者”是一种由主体产生并成为主体的异质性他者的“剩余”,它作为人类相互关系之中默认规则的总和,又反过来制约每一个个体。虽然在剧作中,詹姆斯·芬顿称之为阴谋(conspiracy)、命运(destiny),徐俊的改编台词也称之为命运,但它实为父权秩序构建的符号系统之中的伦理规约与个体维持其生命本能之间暂时无法调节的矛盾。“大他者”在程子灵魂这个“有限凡人”的掩护下,以显在的符号之态出现,使得这个“矛盾”始终飘荡在剧中,让整个悲剧都浸润在这个不可完全把握且清晰表述的“剩余”里。

其二,程子灵魂毕竟不是“大他者”,因为“大他者”不能被任何具体符号所完整表述。他依旧是一个有限的人,一个凝视舞台上发生的一切,却无法告知行动者们如此行动的后果、无力阻止正在行动着的旁观者。他的存在也证明了所有人类皆是目睹“命运”却无权证明自身行动有效性的弱小个体。而剧中人也是如此,只是命运这个棋盘里的一个被“大他者”推着走的棋子。

其三,程子灵魂这个看似置身事外的角色又有其局内人的身份,并以此身份对其他参与者的行为合理性提出质疑:他幽灵般的游荡使得程婴献子救孤这一行动的后果被时刻放置在舞台上,逼迫着观众去承认——“哪怕他做出了客观意义上的‘伟大牺牲’,他也必须面对自己所犯下的罪行”。如此,程婴这一人物的张力更突出了,他在崇高与卑琐之间,同时拥有着善良和罪恶,英雄的绝对合理性在此处被质疑了,这样更加符合当下的审美诉求。

二、戏剧冲突的调整

芬顿的剧本分为上下两篇,结构上符合音乐剧的两幕形式。上篇先由一首预言性的歌为叙事之始,接下来所言之事为献子、救孤、孤儿见到魏绛,告知朝中之事。下篇开场和上篇一样,由歌者演唱预言性质的歌,紧接着就是上篇结尾的两个新人物的行动:魏绛回京和孤儿复仇。

音乐剧将孤儿成长游历和魏绛知情、回朝放在了第二幕。第一幕只表现程子灵魂视角下的献子救孤。第二幕为孤儿成长游历,魏绛知情、回朝,孤儿复仇和程婴“还债”。

这样调整让时间线变得明确:第一幕孤儿不在场,是一个被给予厚望的“符号”,第二幕孤儿游历、成长之后的行动,填补这个“符号”的具体所指。而在孤儿出场的时候,导演巧妙地安排了让程子灵魂和长大成人的孤儿一前一后站立,程子灵魂的纵深处叠出十六岁的程勃,而在程勃登场后,程子灵魂消失了。

这种更改强化了戏剧冲突。首先,孤儿像是代替程子灵魂长大的肉身,程子灵魂与孤儿的短暂重叠证明他们不得不借助同一个身体长大,一个只需要复仇,一个不需要生长,两位少年惨苦的命运挤压在一个身体里,在这样的情况下,两个人都没有权利作为自己而活。程勃无效生长了十六年,程子是作为被符号系统阉割掉但不死的实体,以“灵魂”的状态存在着,始终冲撞着这套忠义赴死、牺牲保种的符号系统,质疑着它的合理性,并且在符号系统的裂缝中探头询问,“凭什么”是自己死,而程勃“凭什么”替他而“活”。

在第一幕的结尾处,程子灵魂眼睁睁看着自己的肉身被亲生父亲“献祭”后惨死,舞台之上黑白的棋盘在此处呈现出猩红,戏剧张力达到了极致。随后第二幕开场程子灵魂的一首预言性歌曲,告知大家,孤儿身肩重任又无忧无虑地长大了。

其次,由于程子灵魂的在场,他和拥有肉身的角色们的冲突也变得更加明显。韩厥、公孙杵臼、程婴等英雄们的确因心中升腾着爱和良善而前赴后继地帮助赵家留得了唯一的血脉,但他们同时也合伙杀掉了一个无辜的婴儿。程子灵魂作为蜷缩在肉身体内的实体性维度的反向力量,与符号系统认可的正向力量相互围剿,变成促使他们向前行动的动力机制,并且邀请他们同他一起,一寸一寸踏碎自己墓穴四周本不该出现的青苔。

在芬顿的剧本中,孤儿先是叙述其游历之时看到的山河破碎、饿殍遍野,以及百姓对魏绛将军的尊敬和对自己义父屠岸贾的不满,后紧接孤儿和屠岸贾父子二人射雁一场戏,推着孤儿去见禁宫中的母亲和发现程婴绘满了真相的画卷。孤儿一步一步发掘了真相。这条线索连贯而清晰。不过音乐剧的第二幕中,孤儿游历、成长然后见到魏绛告知朝中之事,后跟随魏绛回京,魏绛与程婴两个忠义之士先进行了一番相认,然后才是和孤儿和屠岸贾射雁一场。孤儿的行动线被打断了,所以他在游历之后心怀疑惑地和义父射雁的戏剧张力也被消散掉了不少,这样就导致孤儿在复仇之时杀掉自己养父的矛盾没那么突出,他似乎只是要除掉一个扁平的、邪恶的、没有其他身份的仇人。

三、“温和化”改写

程妻的角色最早出现于英国作家哈切特对“赵氏孤儿”的改编版本之中,但角色扁平。伏尔泰吸收了这种思路,在他的版本中,程妻的存在为献子救孤的行为增添了一个反作用力,但伏尔泰因理性书写的需求以及他对中国文化的误读和崇拜导致他选择将这一反作用力“驯服”,让她成为道德、理性的手下败将。

芬顿剧本中则将程妻这一献子救孤的阻力发展到了极致,当程婴带来他的说客公孙杵臼,欲劝服程妻献子,程妻悲痛且无力地答应了之后,二人的对话为:

公孙杵臼 他的牺牲重于泰山。把孩子给我。我向你下跪了。

程 妻 您是长者,又是贵人,不可向我下跪。这样会折煞我,简直颠倒黑白。快请起,老丈。

公孙杵臼 瞧!我匍匐在地啊。

程 妻 我并没有邀您如此贬低自己。我的孩子定会送命,我知道。我不明白其缘故,可我知道此事必会发生。我是个妇道人家,到头来无能为力。

公孙杵臼 我的女儿。

程 妻 (递过孩子)竟有这等人?明明是要把我杀了,还唤我为女儿。

可以看到,程妻质疑了献子救孤行为的合理性——她不知道为什么这套秩序可以有效运行,为什么女性无力在丈夫决定掠走自己亲生孩子的时候阻止他,为什么男性有权力对女性做如此残忍之事,而在残忍之后又以仁爱之名抚慰道:“我的女儿”。

在音乐剧中,这段对白被改换成了这样:

公孙杵臼 他的牺牲重于泰山。把孩子给我,我向你下跪了。

程 妻 您是长者,又是贵人,不可向我下跪,这样会折煞我。快请起,老丈。

[程妻扶公孙杵臼起身。

程 妻 我的孩子定会送命,我知道,我知道此事必会发生。我是个妇道人家,到头来无能为力。

[程妻把孩子递给公孙杵臼。公孙杵臼 我的女儿。

通过两者对比可以看出,芬顿所设置的献子救孤反作用力被削弱了。程妻失去了质疑这一行为合理化的勇气,她从“我不明白其缘故,可我知道此事必会发生”变成了“我知道此事必会发生”。她的态度从质疑此事的合理性,变成了认定此事会发生,而她作为妇道人家,对要发生的一切的确无能为力。同时,这场戏止于“我的女儿”,程妻对于公孙杵臼这句话的反应被删去了。虽只有一句之别,但删去了这句,就删去了程妻对献子救孤一事的拒斥和愤怒,以及女性在男性话语霸权笼罩之下行动的无效性证明;删去了这句也表明了程妻接受了此次残忍掠夺行为之后的那句“仁慈”的、以爱之名的安抚。不过芬顿剧本中的那句台词的确是大部分中国女性面对残忍掠夺之时不会说出的话。

但问题在于,由于中西表达存在差异,“my daughter”又被译成了“我的女儿”,且失去了程妻那句愤怒的回应做反驳,那么“我的女儿”这句突兀的台词,就会让有些不熟悉故事的观众产生混乱,笔者于演出散场后发现有观众甚至在讨论“程妻是否被改成了公孙杵臼的女儿”。

导演在舞台呈现上也将此处做了更为“中国式”、更为温和的处理。程子灵魂在程妻初次唱摇篮曲“瓦片歌”之时就趴在一旁注视着、倾听着;而在儿子被抢走了之后,程妻又唱起了她曾经给儿子唱过的摇篮曲,程子灵魂依旧陪伴在程妻的身旁,仿佛一切如梦,在这场让人尚未回神的残忍掠夺中,她依旧持续着或者说只能持续着身为人母的惯性,唱着摇篮曲,幻想着她所疼爱的儿子尚存于世。

四、表演要素的增强与创制

音乐剧需要最大限度地保证观众“在场”,以跌宕的剧情来吸引观众的眼球的同时,也需要作为主要表演要素的歌词能和音乐有强大的吸引力,从而在保证叙事清晰完整的基础上,满足观众的多重审美期待。因此音乐剧的歌词必须同时具有戏剧性、文学性和音乐性。

芬顿原剧本中的四首歌曲分别是位于上篇第一场的“客栈老板儿子之歌”以及上篇最后一场的“魏绛将军之歌”,下篇第一场的“马童之歌”和下篇倒数第二场的“亡故者之歌”。其中第二首和第四首有具体的角色指涉,而第一首和第三首剧作家设置为“歌者”所唱,这个不明身份的歌者如同全知视角的歌队在预示着角色接下来的命运。

在音乐剧中则给予了这两首歌的叙述人以明晰的符号位置,皆由程子灵魂来唱。这种改善让音乐剧的叙事更加简明和顺畅,程子灵魂作为一个同时拥有确切符号位置又拥有全知视角的叙述者角色,既残忍又客观,他必须充当一个鲜活角色的同时以冷静的“预言”推动剧情的发展。这首被芬顿称之为“客栈老板儿子之歌”的歌被音乐剧改编成了“命运之歌”,除了在第一幕开场作为故事发生前定调的序曲之外,也在第一幕的尾声处重复,在这里,屠岸贾正残忍地损毁着程子的肉身,程子灵魂先是只身一人声嘶力竭那句“万劫不复,粉身碎骨,命运刀斧,不听我狂呼”,的确如此,除了他自己再没有其他人能听得到这延绵了十六年的狂呼;随后他只能化身为“众”,和群演合唱这首“命运之歌”,以一个叙述者的视角再次重申“天地有时会忽然间裂开,命运会被无情吸入其中”。这次视角的转换是再次申明人之为人的悲剧性——人皆为目睹命运却无权证明行动有效性的弱小个体,以此来为第一幕中被命运俘虏的众人共同谱写的悲怆乐章做总结。

第二幕开场的“马童之歌”被改成了“复仇之路”,也是由程子灵魂演唱。歌词也更加直白地表达残忍,从原剧本的“再当一天的孩童吧,你的血液逼你去杀一个你所爱的人”变成了“身上的血将醒来,注定杀死心中的爱,谁也无法更改”。这句歌词的叙述对象从“你”改成了“谁”,如此修改增大的符号的所指范围,似乎有效地囊括了剧中的所有关系。

音乐剧《赵氏孤儿》也使用了很多摇滚元素,比如在第一幕的开场曲“命运之歌”中,电吉他像划破幕布的利刃,像展开命运画卷的上帝之手,给这个庄严的古典悲剧增添了一些现代的不和谐音,引领着观众戴上现代的眼镜去回望这个古老的故事,似乎会看到那附着在崇高之上的、令人不安的、跳动着的人性的残忍,以及崇高与残忍之间不可调和的矛盾。

结 语

芬顿的改编是将元杂剧之中恢宏的牺牲和赴死变为了对个体生命和苦难命运的聚焦,音乐剧顺其发展,因此古老的杂剧之中合理的仁、义被质疑了,并将其代之为“爱”“良善”,所有的一切行动皆基于此展开,未免会削弱其本身具备的中国悲剧之壮阔豪情。但也正是其中出现的现代话语和新的叙述视角让“赵氏孤儿”这个流传已久的古老故事有机会抖擞精神,以更新鲜的状态进入到21世纪的审美语境和观众生活中来,其意义也应该被重视。