大熊猫国家公园游客亲环境行为的驱动因素和 影响机理研究

刘泽龙 兰 飞 贺心雨 邓明霞 孟 越

(四川农业大学,四川成都 611830)

引言

国家公园是以保护典型生态系统的完整性为目的,具有科学保护和合理利用自然资源功能的特定区域,是我国自然生态系统重要的组成部分。国家公园作为重要的生态旅游场所,应重视其生态资源的保护和利用,由于生态旅游良好的发展趋势和游客数量的日益增多,旅游活动对生态旅游目的地环境的影响越来越明显。而游客作为开展旅游活动的主体,其环境不友好行为是旅游地环境问题产生的根源,一些游客不负责任的行为会给旅游地的生态环境带来负面影响,如随地吐痰、乱写乱画等。因此,研究游客的亲环境行为对国家公园的生态资源保护和可持续发展意义重大。

本研究参考Stern的定义,并结合旅游情境,将亲环境行为定义为游客在旅游活动中所表现出来的与环境相关并对旅游地环境产生正向作用的行为。 国外现有较多文献对亲环境行为进行了研究与分析,已形成较为成熟的理论框架,这些研究多以公众作为研究对象,从不同理论视角阐述和分析公众环境友好行为的产生及其影响机制,计划行为理论、规范模型理论等均是研究个体环境行为较为成熟的理论。

游客亲环境行为受很多因素影响,如敬畏情绪、旅游涉入、目的地依恋等;其中,作为情感地理学的重要组成部分,地方依恋是影响个体环境行为产生的重要情感因素,为解析游客环境行为提供了新的思路。“地方”作为人-地互动中不可缺少的一方,当地方具有某种特质时,游客与环境的联系会更加紧密,对环境的依恋越强,游客实施亲环境行为的意愿就会得到提升。基于此,本研究以具有地方独特性和特定优势的大熊猫国家公园为案例地,采用刺激机体反应(Stimulus Organism Response,SOR)模型,构建地方特质、地方依恋及亲环境行为结构方程模型,探讨地方特质、地方依恋与亲环境行为三者之间的相互关系,希望为引导游客环境行为和解决因游客不文明行为而造成的环境问题提供思路。

一、理论框架与研究假设

(一)地方特质与地方依恋

研究发现,个体与自然环境之间的关系对个体与环境的情感具有重要影响,并且当个体和自然环境的联系越紧密,个体对环境的依恋程度越高。Walker则进一步验证了个体的环境依恋与其环境保护意愿具有显著正向关系。唐文跃指出个体地方依恋情感的产生与个体对环境的感知、个体与地方的联系以及个体在地方所进行的相关活动有密切关系。 目前,许多学者在研究地方依恋时,总是将地方作为一个环境因素,没有清晰地阐述、解释地方的影响,从而使地方特质在地方依恋构建中的作用受到忽视。但人与地方的关系是复杂的,在研究他们之间的关系时不仅要重视人的心理需求,还要将一个地方本身所具有的独特性质纳入进来,而这种地方所具有的独特性和特定优势就是地方特质。

综上,个体对具体环境的认知对于其地方依恋情感的形成具有重要影响,为系统地探究地方依恋的形成和作用机理,进一步探讨地方依恋与游客亲环境行为之间的深层关系,应当将地方特质考虑进来。

(二)地方依恋与亲环境行为

Shumaker较早提出了“地方依恋”的概念,其是指人们与其居住地之间的情感联结。Kelly和Bricker认为,地方依恋是一种情感的归属,是人对特定地方的积极情感。Williams认为地方依恋是个体对特殊场所的归属感,并创新性地提出,地方依恋由两个维度构成:地方依赖和地方认同,这两个维度的划分在随后研究中被大量引用。其中,地方依赖是指个体出于某种活动对地方环境的依赖,进而对地方的自然环境、社会环境等产生的情感需要;地方认同是由个体对地方的感受、态度、价值等结合而成的一种情感投入,其产生对某地方的归属依附感。

关于地方依恋与亲环境行为之间的关系,已有众多学者进行了验证。张茜等以森林公园游客为研究对象,得出了地方依恋显著影响亲环境行为的结论;唐文跃等通过实证研究证实了地方依恋对居民亲环境行为态度的显著影响;贾衍菊等验证了地方依恋在地方特质与旅游者环境责任行为关系中的中介作用。综合文献分析,本研究提出以下研究假设,并绘制概念模型图(见图1)。

图1 概念模型图

:自然环境特质对地方认同有正向影响;

:自然环境特质对地方依赖有正向影响;

:社会环境特质对地方认同有正向影响;

:社会环境特质对地方依赖有正向影响;

:地方认同对亲环境行为有正向影响;

:地方依赖对亲环境行为有正向影响。

二、研究设计与调查

(一)问卷设计

本研究通过问卷调查收集一手资料。问卷第一部分是变量的测量,采用李克特5点量表法进行测量,测量题项在参考成熟量表的基础上,结合研究实际进行相应修改。其中,地方特质量表参考了Scannell的地方特质二维量表;地方依恋量表参考张茜、Williams、贾衍菊等研究,并结合案例地进行相应的修改;游客亲环境行为测量量表参考Halpenny、祁潇潇等研究,共有5个题项。第二部分为被调查者人口统计学特征调查,包括“性别”“年龄”等6个题项。

(二)问卷调查

调查小组在2022年3月17日至25日前往大熊猫国家公园都江堰片区进行调研,调研共回收问卷227份,剔除不完整问卷46份,获得有效问卷181份。笔者对有效问卷进行描述性统计分析,结果发现,被调查者中女性占比(57.5%)高于男性(42.5%),大多数为20岁以下(36.5%)及21~30岁(48.6%)人群。仅有5%的被调查者学历较低,其余被调查者拥有高中及以上学历,大多数(84.5%)是第一次去大熊猫国家公园游玩。

三、数据分析

(一)信度检验

本研究运用SPSS26.0软件对有效数据进行分析,自然环境特质、社会环境特质、地方认同、地方依赖以及亲环境行为的Cronbach's系数分别为0.944、0.943、0.943、0.944、0.945,均大于0.7,超过了能接受的标准信度值,并且问卷的整体Cronbach's系数为0.948,大于0.7,说明问卷各题项之间联系紧密,内部一致性良好。

(二)验证性因子分析

本研究采用值和值来检验数据的收敛效度,如果值接近或超过0.5,值高于0.8,则说明各潜变量间具有良好的收敛效度。通过软件和公式分析得出,自然环境特质的值为0.679,值为0.873;社会环境特质的值为0.620,值为0.830;地方认同的值为0.689,值为0.868;地方依赖的值为0.649,值为0.846;亲环境行为的值为0.517,值为0.841,5个潜变量的值和值均达到标准水平,说明本研究选取的潜变量间的收敛效度良好。

本研究通过比较潜变量值的算术平方根与其他潜变量之间相关系数的绝对值的大小来检验量表的区别效度。结果表明,仅有地方社会环境特质的值的算术平方根低于地方自然环境特质的相关系数,而其他潜变量值的算术平方根均较高,表明本研究所选取的潜变量之间具有较好的区别效度。

(三)结构方程模型

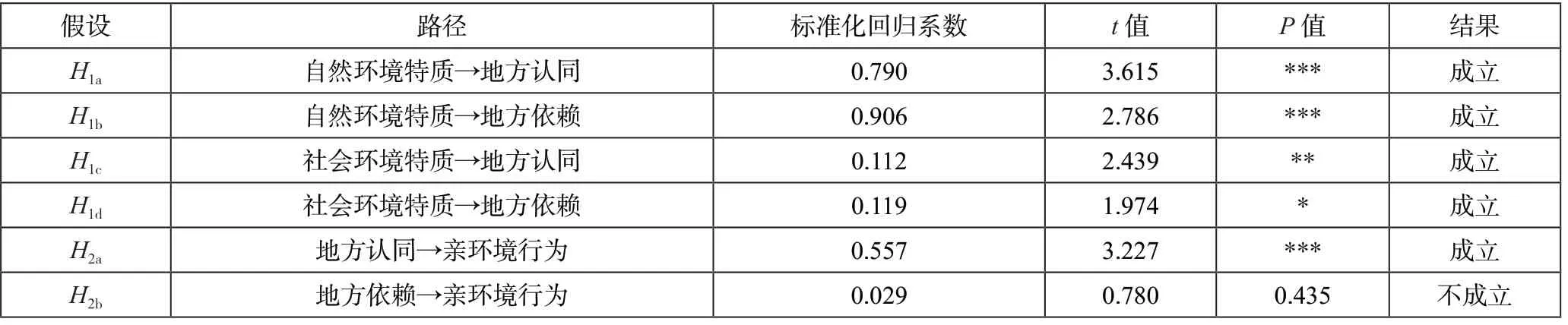

本研究运用AMOS26.0软件对结构方程模型进行分析,数据与模型的拟合指标如下:/=2.368,小于3;为0.045,小于0.05;为0.087,小于0.10;为0.8;为0.871,为0.943,为0.906,为0.943,为0.921,均接近或大于0.90。各拟合指标均达到良好水平,模型整体适配效果较好,模型假设检验结果如表1所示。

表1 模型假设检验结果

(四)中介效应检验

本研究使用Bootstrap对地方依恋在地方特质和亲环境行为关系中的中介作用做进一步验证,设定2000次迭代抽样,得出以下结论:社会环境特质对于亲环境行为没有显著的效应(=0.336)。自然环境特质对于亲环境行为的直接效应并不显著,但间接效应显著,95%的置信区间为(0.333,0.623)。自然环境特质对亲环境行为的影响路径为自然环境特质→地方认同→亲环境行为,地方认同在其中起到完全中介的作用。

四、结论与启示

(一)结论与讨论

本研究以案例地大熊猫国家公园的游客作为研究对象,综合地方特质探索地方依恋与游客亲环境行为之间的关系,得出以下主要研究结论。

第一,大熊猫国家公园的地方特质对游客地方依恋的形成有显著影响,是游客地方依恋构建的重要影响因素。地方是一个可以令人产生强烈情感的空间,而地方特质使一个地方与众不同,相较于其他地方具有一定优势和独特性,是个体产生依恋的必要条件,而依恋是个体在认识地方特质的基础上形成情感后产生的反应。大熊猫国家公园是我国生态文明建设体系的重要组成部分,具有一定的自然环境和人文环境优势,游客在此环境中,对自然环境和人文环境的认知会加强其与环境的联系,当游客与环境的联系越密切,其依恋就越强。

第二,地方特质不同维度对地方依恋的构建影响不同,自然环境特质比社会环境特质的影响更明显。大熊猫国家公园有自然保护区,具有独特的自然地理环境和生态价值,其自然环境对于影响游客的认知、环境态度具有重要作用。游客基于对自然环境的认知,通过价值观、情感、偏好等的作用,与大熊猫国家公园形成了认知和情感联结,激发其地方认同的产生。现今,大熊猫国家公园的旅游活动的开展主要依赖于自然环境,要使其产生对自然环境的情感需要,进而影响其地方依赖的形成。

尽管社会环境特质的影响效应低于自然环境特质,但游客对于大熊猫的喜爱及对旅游设施的依赖同样促使游客地方依恋的产生。

第三,游客地方依恋的不同维度对亲环境行为的影响显著不同。在大熊猫国家公园,游客地方依赖对其亲环境行为的影响不显著,而游客地方认同显著影响其亲环境行为。对游客而言,在旅游活动中通过对地方的认识加深使其与地方在情感上形成联结,进而对地方产生归属感,这种“园内人”的心理暗示促使他们在短期的旅行中约束个人行为,产生保护环境免遭破坏的行为意愿。

第四,地方特质通过地方依恋间接影响亲环境行为,地方特质不同维度对亲环境行为的影响存在差异。社会环境特质对亲环境行为不存在影响作用,而自然环境特质对亲环境行为有显著影响,地方认同在其中起到完全中介作用。当游客经历了对地方的认识过程,会对地方产生相应情感性和功能性的依恋,进而影响其亲环境行为的实施。其中,自然生态保护地大熊猫国家公园拥有丰富的生态和自然资源,游客对其自然环境的感知更为具体,更能感受到自然环境的优势和独特性,这显著影响了游客亲环境行为的实施。

(二)启示

地方依恋作为地方特质影响游客亲环境行为的重要中介因素,经营管理者可为从以下两方面进行改善。

一是参考地方认同显著影响亲环境行为的路径,进一步提高游客地方认同水平。首先,要利用网络媒介向公众传播保护大熊猫国家公园自然和生态资源的理念,加深公众对大熊猫国家公园的了解;其次,要提高周边居民环境保护的意识,鼓励其参与大熊猫国家公园的建设、经营、管理和监督等具体工作,以此增加社区居民地方认同感,从而使其能够向游客传递地方认同感;最后,鼓励游客、学生、居民等群体以志愿者的身份参与国家公园的管理、营销、线路考察、科普教育、引导游客文明旅游等相关的基础性工作,通过切身参与和长时间停留增强其地方认同感,从而促进其在园内亲环境行为的实施。

二是要参考“自然环境特质→地方认同→亲环境行为”路径,进一步挖掘大熊猫国家公园的自然环境特质,要遵循“重保护,轻开发”的原则。首先,在进行设施建设时,要强调少量人为干预,充分利用已有设施以及根据地势地形合理进行建设,避免破坏自然资源;其次,要加强园内监测水平,利用技术优势,统一监测方法,制定相应标准,规范监测管理,最大化减少已有自然资源遭受破坏的可能;最后,要利用先进的科学技术、技术手段,实现园内环境资源管理智能化、信息与公众共享化,利用网络加强对园内自然资源和功能的展示。通过以上措施加强对大熊猫国家公园自然环境的保护,提升其自然环境特质,进而提升游客地方认同感,促使游客在大熊猫国家公园的亲环境行为的实施。