基于跨语际比较法的《我的马克思主义观(上)》成文时间考证

耿春亮,李会勤

(曲阜师范大学 马克思主义学院,山东 日照 276826)

李大钊《我的马克思主义观》的发表,“不但表明李大钊完成从民主主义者向马克思主义者的转变,而且标志着马克思主义在中国进入比较系统的传播阶段”[1]46。这是《中国共产党历史》(第1卷)对此文的评价,并且给出了发表时间:“1919年10月(应为9月,笔者注)、11月,李大钊分两期在《新青年》上发表《我的马克思主义观》一文。”[1]46但是李大钊《我的马克思主义观(上)》自发表至今,其成文时间学者们尚未达成共识(1)详见李大钊《我的马克思主义观》的第一个题解(载于中国李大钊研究会编注《李大钊全集》第3卷,人民出版社2013年版,第40-41页)。题解提示,有学者认为李大钊是在1919年8月下旬或9月初完成的《我的马克思主义观》,而题解的判断是:“该文的写作与基本完成时间,李大钊势必确定不移地安排在1919年5月即该纪念号预定的出版集稿之前。”而且杨琥在《李大钊〈我的马克思主义观〉一文若干问题的探讨——兼谈《新青年》“马克思研究”专号的编辑和印行》(载于牛大勇、欧阳哲生主编:《五四的历史与历史中的五四》,北京大学出版社2010年版)一文中也以多方史料考证,证明李大钊撰写此文的时间是1919年5月之前。本文在这些研究的基础上以跨语际比较法对李大钊撰写《我的马克思主义观(上)》一文的时间作进一步的考证。。而准确研判《我的马克思主义观(上)》的成文时间,对于深入开展李大钊何时转向马克思主义以及马克思主义在中国传播过程等问题的研究具有重要的学术意义。因此,本文通过跨语际比较法追溯李大钊《我的马克思主义观(上)》的思想源流,在学界已有研究的基础上,对其成文时间作进一步考证。

一、河上肇《マルクスの社会主義の理論的体系》的发表时间

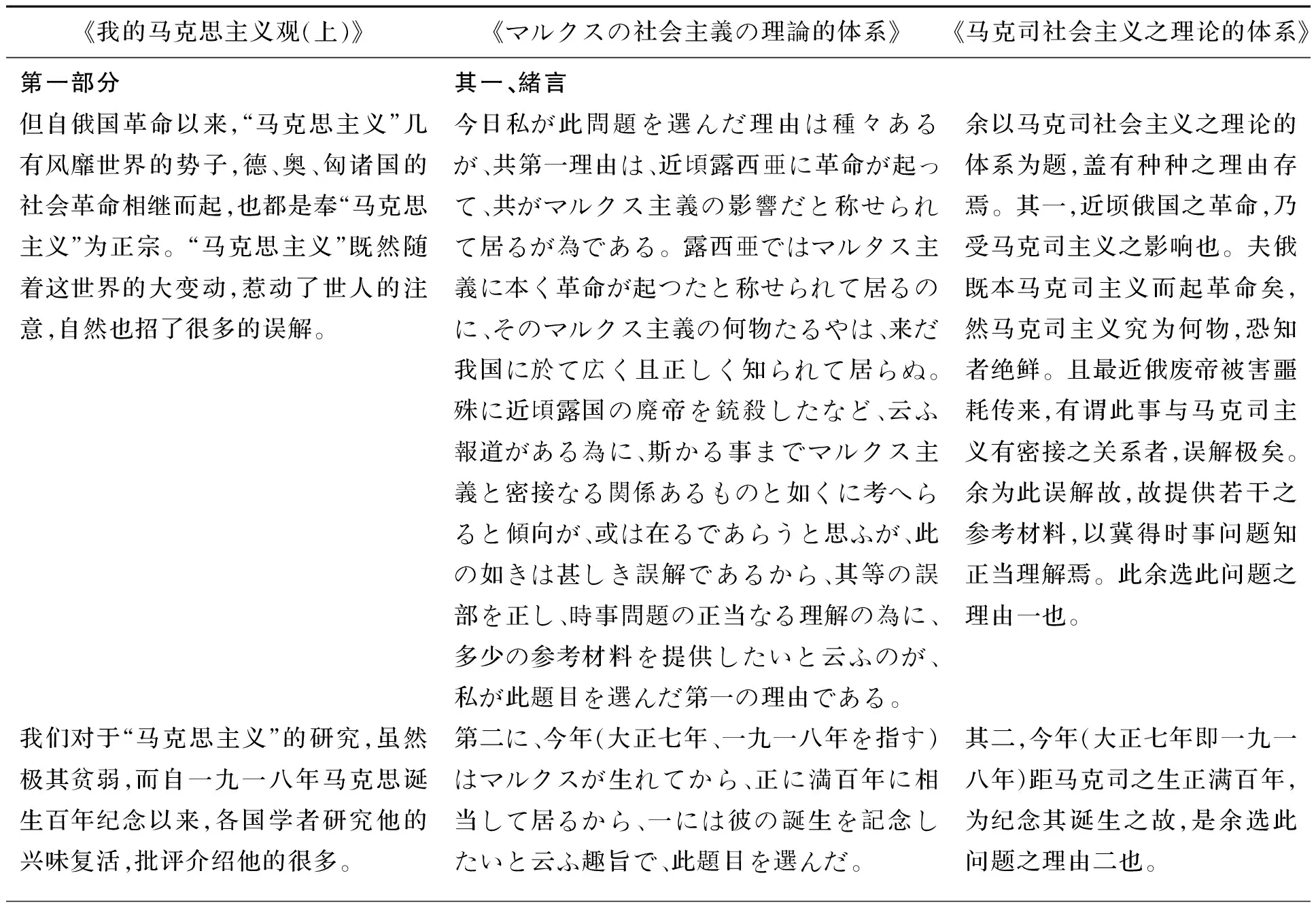

李大钊《我的马克思主义观(上)》是以河上肇《マルクスの社会主義の理論的体系》为蓝本的(2)李大钊《我的马克思主义观》一文除以河上肇的《マルクスの社会主義の理論的体系》为思想来源外,其他思想理论来源可参见王宪明的《李大钊〈我的马克思主义观〉(上篇)思想来源管窥》(《政治思想史》2011年第3期)和《李大钊马克思主义经济观的学术来源探析——〈我的马克思主义观〉下篇研读》(《政治思想史》2021年第4期)两文对它的考证。。《マルクスの社会主義の理論的体系》共分七次[2]234-309,连载于河上肇独立创办的《社会问题研究》上,具体信息如表1所示。

表1 河上肇《マルクスの社会主義の理論的体系》的发表情况

二、李大钊《我的马克思主义观(上)》的成文过程

追溯李大钊《我的马克思主义观(上)》的思想源流,对于厘清李大钊撰写《我的马克思主义观(上)》的时间和过程至关重要。

《マルクスの社会主義の理論的体系》由罗琢章(使用的是文言文)、藉碧(使用的是白话文)接续翻译成中文,名为《马克司社会主义之理论的体系》,于1919年8月5日至8日、11日、22日、26日、27日;9月3日、5日、6日、8日、12日;10月28日;11月1日、4日、12日、13日;12月23日、24日连载在《时事新报·学灯》上。《マルクスの社会主義の理論的体系》最初的原稿,是河上肇在1918年8月6日晚上于京都帝国大学夏期讲习会上演讲的演讲稿,发表时原演讲内容有所增补,对此他作了简短的说明:

本篇は、大正七年八月六日夜、京都帝国大学夏期講習会の科外講演として、約二時間に亘り、余の朗読したる原稿-当夜は時間の不足の為め、朗読を省略したる部分少からずー-に、若干の増補を為したるものにて、内容は大体図部に分る。即ち第一は緒言にして、第二はイルクスの歴史観、第三は其経済論、第四は其政策論である。[2]234

考察李大钊在1918年8月前后的行程可知,李大钊亲自到日本聆听河上肇的这次演讲的可能性不大。因此,可以推知,李大钊撰写《我的马克思主义观》应是在河上肇发表《マルクスの社会主義の理論的体系》的《緒言》之后,即1919年1月20日之后才开始的。至于李大钊具体何时开始撰写,本文将对李大钊《我的马克思主义观(上)》、河上肇的《マルクスの社会主義の理論的体系》、罗琢章、藉碧的《马克司社会主义之理论的体系》三文进行比较来推测判断。为节省篇幅计,只举出李大钊《我的马克思主义观(上)》部分段落作为例证,结果详见表2。

表2 三文部分文句的比对结果

续表

续表

通过比对分析,以马克思主义的术语衡估,可以得出的基本结论是:李大钊撰写《我的马克思主义观(上)》应该直接参考了河上肇《マルクスの社会主義の理論的体系》的日语原文。其大致的撰写过程如下。

从李大钊《我的马克思主义观(上)》第一部分展示的撰写此文的动因来分析,其中有两个动因与河上肇撰写发表《マルクスの社会主義の理論的体系》的缘由相似。其一,两人都是为纠正俄国十月革命以来时人对马克思主义存在的误解而作;其二,两人都是为纪念马克思的诞辰而作。李大钊撰写的第三个动因是为编辑“马克思研究”专号,向世人集中介绍马克思主义,而河上肇演讲的第三个缘由是为了科学总结马克思的社会主义理论体系。虽然动因有所差异,但二人最终目的都是想向世人科学介绍马克思主义。因此从二人文章中表现出来的相似的动因或缘由分析,李大钊撰写《我的马克思主义观(上)》第一部分的内容不会早于1919年1月20日,即河上肇《マルクスの社会主義の理論的体系》的《緒言》发表的时间。

李大钊《我的马克思主义观(上)》第二部分的部分段落与河上肇的《マルクスの社会主義の理論的体系》的《緒言》部分内容一致,其余段落亦可以在《緒言》中找到相似的内容。因此,得出的初步结论是:李大钊撰写《我的马克思主义观(上)》时是以河上肇的《マルクスの社会主義の理論的体系》为参考文献的,而撰写的时间应该在《緒言》发表之后,即1919年1月20《社会问题研究》第1册出版之后。

李大钊《我的马克思主义观(上)》第三部分的部分内容参照的是河上肇《マルクスの社会主義の理論的体系》的《緒言(前を承く)——其二、唯物史観又は経済的史観の解説(後に続く)》,后者发表于《社会问题研究》第2册,出版时间是1919年2月15日,与第1册的出版时间仅隔25日。因此,李大钊撰写《我的马克思主义观(上)》第三部分的时间不可能早于1919年2月15日。

李大钊《我的马克思主义观(上)》第五部分关于《共产党宣言》的内容参照的是河上肇《マルクスの社会主義の理論的体系》的《緒言(前を承く)——其二、唯物史観又は経済的史観の解説(後に続く)》。因此,李大钊撰写《我的马克思主义观》第五部分的时间也不可能早于1919年2月15日。

李大钊《我的马克思主义观(上)》第五部分引用的《哲学的贫困》来自河上肇《マルクスの社会主義の理論的体系》的《唯物史観と階級争闘説との関係——階級争闘説の解説》,而它发表在《社会问题研究》第6册,时间是1919年6月1日。说明李大钊撰写此文拖延的时间比较长。因受五四运动的影响,李大钊轮值编辑的《新青年》第6卷第5号出版发行延期,使他有充分的时间来修改此文,当他看到出版的《社会问题研究》第6册仍有可利用的资料时,便用以充实自己的文章内容,使其更有理论性和说服力,毕竟这是中国第一篇较为科学完整地介绍马克思主义的文章。

李大钊《我的马克思主义观(上)》第五部分引用的《〈政治经济学批判〉序言》(在原文中是《〈经济学批评〉序文》,根据现在的译法更改为《〈政治经济学批判〉序言》)部分段落应是参考了河上肇《マルクスの社会主義の理論的体系》的《唯物史観に関しマルクス自身の書き下せし公式の解説(此篇前を承けて猶ほ後に続く)》的内容,而河上肇的这部分内容刊载于1919年3月15日出版的《社会问题研究》第3册。因此,李大钊的引用时间也应在1919年3月15日之后。

李大钊《我的马克思主义观(上)》第六部分的内容参照的是河上肇《マルクスの社会主義の理論的体系》的《唯物史観と階級争闘説との関係——階級争闘説の解説》,也应是1919年6月1日它发表之后李大钊才开始写作的,亦即收到《社会问题研究》第6册之后开始的。

三、厘清李大钊《我的马克思主义观(上)》成文时间的主要依据

第一,河上肇在1919年1月独立创办《社会问题研究》,新杂志从创办到为世人所知需要一定的时间,《社会问题研究》到第3册开始大量发行(3)据渊泉调查:“《社会问题研究》是河上肇博士独办底,专门研究马克思主义,每月可以销得二万多份,不独为学术研究杂志之中所罕见,即在政治评论杂志之中,也很少。这个杂志,单载河上肇博士自身论文,所以同普通杂志大不相同。”见渊泉:《东游随感录》(十七),《晨报》1919年11月6日,第7版。,李大钊(时任北京大学图书馆主任)具有得天独厚的条件订购并查阅此刊(4)《鲁迅日记》1919年4月11日记载:“下午收《新村》一本。”见《鲁迅全集》第15集,人民文学出版社2005年版,第366页。《钱玄同日记》1919年10月2日记载:“下午一时到大学去,接到日本出版的《新村》杂志。”见杨天石主编:《钱玄同日记》,北京大学出版社2014年版,第351页。鲁迅、钱玄同两人收到《新村》的记载,说明中日之间报章杂志邮寄非常顺畅。。李大钊此时期极为关注十月革命所开辟的人类社会新道路,对俄国布尔什维克所“奉德国社会主义经济学家马客士(Marx)为宗主的”[3]364马克思主义十分留意,在还不能直接获得马克思经典著作原文的情况下(从五四新文化时期中国时人所依据的思想资源来看,日本学者所翻译的马克思主义经典作家的文本占主要地位),阅读与中国相邻的日本学者的马克思主义研究著述亦较为便利,何况李大钊具有在日本留学的经历,就更易关注日本的社会主义运动(5)杨昌济在1919年10月31日记载:“李守常谓日本武者小路实笃是一思想家,又谓吉野作造、界利彦(应为堺利彦,笔者注)、室伏高信、河上肇,皆日本学者中之杰出者。”见杨昌济著,王兴国编注:《杨昌济集》,湖南教育出版社2008年版,第679页。杨昌济虽是几个月后的记载,但也说明李大钊对日本学者的学术研究是比较熟悉的。。

第二,河上肇的《マルクスの唯物史観》原载于1919年3月15日出版的《社会及国体研究録》1卷1号,渊泉将其翻译成中文《马克思的唯物史观》,刊载于1919年5月5日、6日、8日《晨报》第7版的“马克思研究”栏目内。通过对两文的比对可知,渊泉在翻译河上肇的《マルクスの唯物史観》时,还参考了河上肇《マルクスの社会主義の理論的体系》中《緒言(前を承く)——其二、唯物史観又は経済的史観の解説(後に続く)》《唯物史観に関しマルクス自身の書き下せし公式の解説(此篇前を承けて猶ほ後に続く)》这两部分的内容,它们分别发表在《社会问题研究》第2册、第3册,为1919年2月15日、3月15日出版。河上肇翻译马克思的《劳动与资本》并将其发表于1919年4月份出版的《社会问题研究》第4册,食力(尚不能考证其真实身份)又将其翻译成中文,从5月9日至31日登载于《晨报》第7版的“马克思研究”栏目内。

以上说明河上肇在《社会问题研究》上所登载之文,从发表到翻译成中文并刊载于中国报刊所需时间为一个多月。河上肇的马克思研究著述在1919年3月就引起了中国时人的注意,此时他们可以阅读河上肇的《社会问题研究》并加以利用,不然不可能此刊4月发文,5月即可看到中文译文。虽无直接证据证明李大钊阅读了《社会问题研究》,但考虑到李大钊与渊泉的关系及他此时期思想的转变,极有可能在1919年3月他就开始阅读此刊,并为撰写《我的马克思主义观》作准备。

第三,《我的马克思主义观(上)》第五部分关于《共产党宣言》和《〈政治经济学批判〉序言》的内容均出自河上肇的《マルクスの社会主義の理論的体系》,分别发表于1919年2月15日和1919年3月15日。《我的马克思主义观(上)》第五部分作为一个整体,李大钊不可能在2月15日之后的几天之内开始撰写,然后还要等待将近一个月再来完整阐述马克思的《〈政治经济学批判〉序言》。因为马克思的唯物史观主要体现于《〈政治经济学批判〉序言》之中,李大钊和中国其他时人在阐述马克思的唯物史观之时,基本上围绕着《〈政治经济学批判〉序言》中的观点展开。从而断定《我的马克思主义观(上)》第五部分应在3月15日之后开始撰写。

依此类推,李大钊的《我的马克思主义观(上)》前三部分虽以河上肇《マルクスの社会主義の理論的体系》的《緒言》《緒言(前を承く)——其二、唯物史観又は経済的史観の解説(後に続く)》为蓝本,但其写作时间也应是在1919年3月底或4月初。主要依据是,其一,李大钊撰写《我的马克思主义观》是向时人介绍马克思学说的理论体系,以纠正时人对其的误解。这就要对马克思学说的各个部分有较为详尽的说明,若只在前三部分介绍马克思主义在经济思想史的地位和马克思的社会主义理论,而没有唯物史观的支撑,显然不能达到撰写此文的目的。其二,日本邮件邮寄到中国所需时间大致是5天左右(通过《觉悟》“通信栏”中施存统从日本发回的信件所留的时间得知,在此不作详细的证明),河上肇的《社会问题研究》第3册是1919年3月15日出版的,邮寄到北京是3月20日之后。李大钊应该是在收集到《社会问题研究》前三册后才着手撰写《我的马克思主义观》的。

因此,《我的马克思主义观(上)》第一至五部分应在1919年3月底或4月初开始撰写,以便作为“我的马克思主义观”系列研究之一,成为拟5月出版的为马克思诞辰而策划的“马克思研究”专号中的重要一文。

第四,《新青年》第6卷第5号由李大钊负责编辑,将之策划为“马克思研究”专号。第5号无论是在5月份出版或其他月份出版,都需要他亲自撰写一篇有关马克思主义的文章,既然他向其他人征稿或转载其他报刊有关马克思研究的文章,那么自己不撰写,与情理不符。这从李大钊撰写《我的马克思主义观》的动因是为纪念马克思诞辰即可窥视,他要在马克思百年诞辰以来世界各国学者研究马克思主义趣味正浓之时,将马克思学说介绍给中国读者。

《新青年》第6卷第5号“马克思研究”专号中的《马克思的唯物史观与贞操问题》转载的是《新中国》第1卷第1号中的《女子贞操的金钱价值》一文,发表时间是1919年5月15日,作者是陈启修;渊泉翻译的河上肇的《近世社会主义鼻祖:马克思奋斗的生涯》一文转载于1919年4月1日至4日的《晨报》;另一篇渊泉翻译的河上肇的《马克思的唯物史观》也转载于1919年5月5日、6日、8日的《晨报》。在李大钊的支持和指导下,1919年5月5日《晨报》第7版开设了“马克思研究”栏目,其旨趣是为纪念马克思的诞辰,刊载马克思主义相关内容的文章。李大钊指出:“五月五日是马克思的诞辰日。今年的五月五日,又正是他诞生百年的诞生日,也是世界的劳工共和国的诞生日。我们应该纪念这个五月,纪念这一八一八年五月五日诞生的人物,纪念这一八九〇年五月一日创行的典礼,更纪念这一九一八诞生的世界新潮。”[3]455-456

若没有五四运动的影响,《新青年》第6卷第5号作为“马克思研究”专号来纪念马克思诞辰会在1919年5月出版,那么转载上述三文是很自然的事情。转载的上述三文均是5月15日或之前发表于其他期刊的文章,而在这之后至9月第5号出版之前其他期刊上有关马克思主义的文章为数不少,为什么没有转载呢?或可说明5月15日的稍后几日李大钊已经将第5号的文稿基本收齐并开始编辑了。

第五,《新青年》第6卷第5号其他作者的写作时间,也可作为李大钊开始撰写《我的马克思主义观(上)》一文时间的重要参照。梳理第5号的全部作品后发现,留下写作时间的有:启明的《俄国革命之哲学的基础(下)》文末附记,标注的写作时间为1919年3月31日;胡适的《送任叔永回四川》写作时间为1919年4月18日;胡适的《一颗星儿》写作时间为1919年4月25日夜。另外,留下时间线索的还有鲁迅撰写的小说《药》,据《鲁迅日记》1919年4月25日记载:“夜成小说一篇,约三千字,抄讫。”28日记载:“寄钱玄同信并稿一篇。”[4]这给出了《药》的完成时间及交稿时间。因为是月刊,需要提前一个月或延至本号出版的当月交稿。因此,3月到4月或最迟延至5月是第5号的交稿时间。如此,欲在第5号发表,李大钊撰写《我的马克思主义观》当然需要提前作准备。根据《新青年》其他号作者所留时间线索推断,基本上是出版前的一两个月内交稿,这似乎已成惯例。作为同人杂志时期的《新青年》(从第4卷第1号至第6卷第6号),编辑部的同人大致会遵循相同的交稿流程,试想某人担任某号的轮值编辑,如果自己或其他同人不能按时交稿,那么该号则不能出版发行,同人杂志将难以为继。

第六,考察《新青年》的出版流程,亦可作为李大钊开始撰写《我的马克思主义观(上)》一文时间的重要参考。查《钱玄同日记》有关《新青年》的几条记载,基本可以厘清其出版的流程。

1918年1月2日记载:“午后至独秀处检得《新青年》存稿。因四卷二期归我编辑,本月五日须齐稿,十五日须寄出也。”“选录尹默、半农诸人的白话诗数首始睡。”[5]326

1月3日记载:“午后因婠贞出门,携《新青年》四卷二号之稿回家中检阅,计可用者不及五十Pago,尚须促孟和、独秀多撰,始可敷用。”[5]326

1月4日记载:“灯下录兼士致我一书‘论新文学与新字典’,上加以按语,拟登《新青年》。又撰一通信,致《新青年》同人者,拟用中西两种句读,西六为,;:.?!(其中.一种太小,不甚醒目,如句后不空拟改用‘。’,若空即用‘.’),中二:、。”[5]327

1月5日记载:“日前嘱人抄录吴朏盫之谈话中论‘旅欧俭学之情形及移家就学之生活’一段,以备登《新青年》四卷二号,今日已抄就大半,因取归校点。黄昏撰林语堂之《汉字索引制》跋一篇,约千余字,亦预备登《新青年》者。”[5]327

1月10日记载:“将《尝试集》序修改一番,即登入《新青年》四卷二号。”[5]328

1月12日记载:“独秀交来《新青年》用稿一篇,题为《人生真义》,约千八百字左右,做得很精,又守常《论俄国革命与文学》一稿,可留为第三号用。”[5]328

1月13日记载:“下午作致陶孟和信,论Esperanto,写至十时许始完,但写的甚不惬意,脑子甚乱,即再做也做不好,就是这样罢。又答李锡余信,约四百字,《新青年》四卷第二号之稿齐矣,明日当交与独秀。”[5]328

1月14日记载:“午后三时半访半农,偕其同往独秀处,将《新青年》四卷二号之稿交给他,请他加信寄去。”[5]329

1月21日记载:“《新青年》四卷一号已寄到民然楼。Jan.15之期出版,其中所用新式圈点居然印得很像样子,可喜可贺!”[5]329-330

《钱玄同日记》这几日的日记清楚地记载了《新青年》第4卷第2号的收稿、编辑流程,钱玄同作为轮值编辑,收稿、用稿均由其负责。表3是《新青年》4卷2号各文的收稿时间。

表3表明,《新青年》第4卷第2号的收稿从1917年12月2日始至1918年1月13日完成,14日交于陈独秀并寄至上海。因此,《新青年》的收稿、编辑会在出版前一个月内完成。《钱玄同日记》记载收到《新青年》第4卷第1号的时间为1918年1月21日,如果杂志1月15号从上海群益书社寄出,寄至北京大约用了一周的时间。

表3 《新青年》第4卷第2号各文的收稿时间

李大钊作为《新青年》第6卷第5号的轮值编辑,按照正常的《新青年》出版流程,其应该在1919年4月15日之前基本完成收稿工作。虽然《新青年》第6卷各号均出现延期出版的情形,但既然第5号是“马克思研究”的专号并为纪念马克思诞辰而设,为了赶上这号,李大钊势必会在4月15日之前就要大致完成《我的马克思主义观》。

下面仍通过《钱玄同日记》中的有关记载考察《新青年》第6卷各号的收稿、编辑情况,主要考虑的是收稿、编辑时间是确定稿件写作时间的主要依据,而出版、发行会受到其他因素的制约不能按时进行,从而缺乏参照价值。

1919年1月11日记载:“独秀说六卷一号之《新青年》中有叔雅译的《苏克尔精神之不可思议》,约一万多字。此外稿件已近很多,十五日可以寄发。”[5]340(查第6卷第1号,刘叔雅此稿应该是推迟到第2号才发表的其所翻译的德国郝克尔的《灵异论》,笔者注)

1月13日记载:“晚为《新青年》六卷一号作《随感录》两条,论上海通信教授典故之事。”[5]341

《新青年》第6卷第1号标注的是“(民国八年)一九一八(应为‘九’,笔者注)年一月十五日”发行,但根据《钱玄同日记》中的两条记载,1919年1月15日,陈独秀才将第6卷第1号的稿件邮寄至上海,说明《新青年》的文稿收集、编辑的时间有所变动,这与前述的提前一个月的时间收稿有所不同,但仍要在本月15日之前完成文稿的收集工作。

1月22日记载:“《新青年》五卷五号已寄到。”[5]343

2月3日记载:“午前访沈氏兄弟,因知《新青年》五卷六号已到,我应得的在他那边,故往取也。”“见李子九的信,他极赞成《新青年》,他寄来一篇论去兵的文章,拟采登《新青年》。”[5]345(李文登于《新青年》第6卷第2号,笔者注)

2月4日记载:“灯下作答周时敏去夏来信,为登《新青年》之用。”[5]345(此文登于《新青年》第6卷第2号“通信栏”之内,笔者注)

2月5日记载:“午后到大学去,无一人在。启明留下一信,内有他做的四首诗,要登《新青年》六卷二号。他的诗做得比适之、半农都好。这四首中以《小河》一首长诗尤佳。”[5]345(周作人的《小河》作于1919年1月21日,登于《新青年》第6卷第2号,笔者注)

以上从《钱玄同日记》的记载可以推断《新青年》出版发行出现了迟滞。《新青年》第5卷第5号出版发行的时间应是1918年11月15日(杂志标注的时间是10月15日,与第4号的时间相同,这显然是编校或印刷时的错误所致),但迟至1919年1月22日钱玄同才收到该号;第5卷第6号出版发行的时间应是1918年12月15日,钱玄同收到的时间是1919年2月3日。

以下通过《新青年》第6卷第2号、第3号、第4号作者稿件写作完成的时间线索(见表4-6),推测李大钊开始撰写《我的马克思主义观(上)》的时间,若同人大致遵循同样的时间节点完成稿件的话,李大钊也概莫能外。

表4 《新青年》第6卷第2号部分稿件的完成时间

表5 《新青年》第6卷第3号部分稿件的完成时间

《新青年》第6卷第2号至4号部分稿件的写作完成时间可以证明,《新青年》自1919年第6卷开始,每月的稿件收集、编辑工作一般会在当月完成,第4号的部分稿件在3月底或4月初即已完成。顺理成章,第5号的稿件会在4月或5月完成。

从1919年2月12日至9月11日钱玄同的日记中断,9月12日恢复,并从9月19日起开始有第6卷第6号稿件的编辑情况的记载。

9月19日记载:“八时回舍编辑《新青年》六卷六号稿。夜一时睡。”[5]348

9月22日记载:“下午二时起,回舍,编辑《新青年》稿。”[5]349

10月5日记载:“下午三时至胡适之处,因仲甫函约《新青年》同人今日在适之家中商量七卷以后之办法,结果仍归仲甫一人编辑。”[5]351

10月15日记载:“七时校《新青年》稿。”[5]353

10月17日记载:“十时编《新青年》稿,十二时睡。”[5]354

10月20日记载:“下午二时送《新青年》稿到同文去。三时回家,因今日沈尹默夫人请婠贞吃饭,我在家编辑第六卷六期之《新青年》稿。”[5]354

10月24日记载:“十一时编《新青年》稿。写《答陈颂平信》。”“七时回舍,编《新青年》稿,作了一篇《论中国当用世界公历纪年》。”[5]355

10月25日记载:“下午一时送《新青年》稿到同文去。”[5]355

11月3日记记载:“四时章洛声送来《新青年》第六卷第六号通信栏排好稿,叫我校对。”[5]355

《新青年》第6卷第6号的编辑工作,大概从9月19日一直持续至11月3日。说明第6号稿件大都在9月到10月之间写作完成。

根据以上几方面的信息,大致可以确定李大钊《我的马克思主义观(上)》的基本完成时间是1919年5月。李大钊不可能在1919年4月就能预测到5月会发生五四运动,进而推迟第6卷第5号稿件的收集、编辑工作,并将《我的马克思主义观(上)》推迟到7月、8月才开始撰写定稿,这在事实上、逻辑上是讲不通的。

第七,李大钊《我的马克思主义观(上)》第五部分引用的《哲学的贫困》以及第六部分的内容,均借鉴了1919年6月1日出版的《社会问题研究》第6册中的内容,说明因为《新青年》的延期出版,李大钊在6月或之后仍在利用已经出版的有关马克思主义研究资料不断充实自己的研究。据此推测,李大钊开始撰写《我的马克思主义观(上)》时所秉持的信念,是要持续研究马克思主义。李大钊为将问题阐释清楚,只有在收集到的资料能够支撑起“我的马克思主义观”时才会开始撰写,并持续收集资料以不断完善。

有学者将李大钊《我的马克思主义观(上)》第七部分中提到的“参照《每周评论》第三十三号欧游记者明生君通信”[6]20作为依据之一,推断李大钊《我的马克思主义观(上)》“其写作和定稿时间,应为1919年7月底到8月上旬,而不可能在1919年5月之前”[7]。经过核对《每周评论》第33号(出版日期为1919年8月3日)欧游记者明生君通信的内容,发现李大钊所引述的“大战起来以后,工联一时虽停止活动,战事既熄,他们又重张其鼓。听说铁路人员总会、交通劳动者(专指海上劳动者)联合会和矿夫联合会三种工联联合起来,向政府及资本家要求种种条件,声势甚猛”[6]20并没有出现在此号中,而是出现在《每周评论》第34号(出版时期为1919年8月10日)欧游记者特别通信中,为“英国的工联(用严又陵的译名)在战争的时代一时停止活动,现因战争休息又奋发起来。诸君读新闻纸上关于英国劳动界的消息,自然可以看出来的。近来有三种工联联合起来对于政府对于资本家要求种种条件。那三个工联?就是铁路人员总会、交通劳动者(专指海上劳动者)联合会和矿夫联合会,他们的联合势力非常大”[8]。根据划线部分的内容可以断定,李大钊引用的是《每周评论》第34号的内容,这说明《我的马克思主义观(上)》的定稿时间大概为8月中旬,而不是8月上旬。

《新青年》第6卷第5号既然因五四运动延期至9月出版(6)《新青年》第6卷第5号实际出版发行的时间应为1919年9月10日前后,依据是其上刊登的《〈新青年〉再版预约》广告信息:“本志出版前后五年,已经印行三十三号,提倡新文艺,鼓吹新思想,通前到后,一丝不懈,可算近来极有精彩的杂志。识见高超的人,都承认本志有改造思想的能力,是中国最有价值的出版物,于是买的一天多一天。从前各号,大半卖缺,要求再版的,或亲来,或通信,每天总有几起。因此,敝社发行前五卷再版的预约卷,把前三卷先出,供读者的快览,后两卷因印刷来不及,到二次才能兑清。预约的时间,不能过久,若蒙光顾,还请从速。预约办法:册数:全部——自一卷一号至五卷六号止,计三十号,分作五厚册装订。价值:预约——每部实值银四元,一次交足;书出后——每部实值银五元,不折不扣。时期:预约期——自登报日起,至阳历九月二十日止,外埠以发信日为准;兑书期——阳九月底,先兑前三卷,阳十一月十日,兑清后两卷。寄费:国内——每部五角三分;国外——日本与国内同,其余各国,每部一元六角。”其中提到的预约期自登报日起至9月20日止,联系到群益书社的“生意经”,第5号至少提前10天就要出版发行,以便使更多的人有充足的时间预定《新青年》的合订本,使预定广告发挥更长的时效,从而使“生意”多多达成。经查《新青年》第6卷第5号的出版广告最早登载于1919年9月20日的《时事新报》第1版,广告特标明“新出六卷五号要目”,此后23日、30日也刊登了此“新出六卷五号要目”。其合订本的广告最早登载于1919年8月15日的《时事新报》第1版,具体日期为8月15日、19日、23日、27日、29日;9月6日、8日、12日、14日、16日、19日、20日。《新青年》第6卷第5号出版广告登载于1919年9月22日《民国日报》第1版;9月18日至30日、10月1日的《晨报》第1版。《新青年》第6卷第6号标注的时间是1919年11月1日,而出版广告登载于1919年11月9日的《晨报》第1版。根据北京大学图书馆登录室第一部的布告提供的信息:“下列杂志昨日到馆,《新青年》第六卷第五期,5月出版,2册。”(见《北京大学日刊》1919年9月17日,第2版),可见北京大学图书馆收到《新青年》第6卷第5号的时间是9月16日。从《钱玄同日记》的有关记载可知,《新青年》由上海邮寄至北京大约需一周时间。根据这些时间线索大致判断《新青年》第6卷第5号的出版发行时间为1919年9月10日左右,即使不确,也应该与实际的出版时间误差不会太大。、8月中旬要完成稿件的编辑工作,那么作为当期编辑,李大钊有充分的时间从熟悉的报刊之中收集材料继续充实自己的研究,以使“我的马克思主义观”更加科学丰满。上文所列举的《钱玄同日记》中,就出现过钱玄同轮值主编《新青年》时,在收稿截止前的一二日仍在撰写自己文章的有关记载。

四、结语

在没有原始文献(手稿)留下李大钊撰写、完成《我的马克思主义观(上)》时间线索的情况下,本文以跨语际比较法,以文本的思想源流作为参考维度,对中国近代新文本(7)王宪明认为,近代所有新文本都具有“四性”“四跨”,即:国际性、翻译性、混杂性、过渡性;跨文化、跨语际、跨语境、跨时代。详见王宪明:《中国近代思想史文献的基本特点及研究方法初探》,《史学史研究》2014年第3期。《我的马克思主义观(上)》的成文时间加以考证,基本的判断是:《我的马克思主义观(上)》1919年3月底或4月初开始撰写,5月基本完成,8月中旬定稿。

考察李大钊撰写《我的马克思主义观》的时间,对于李大钊生平思想研究的意义是,确定了李大钊在马克思诞辰101周年时即完成了马克思主义世界观的转变;对于马克思主义在中国传播史的研究价值是,确定了马克思主义在中国开始进入比较系统的传播阶段的时间是1919年5月;对于中日文化交流史的意义是,肯定了日本学者的马克思主义研究成果为马克思主义在中国的传播起到了中介和桥梁作用。