高校室外学习型交往空间调研分析

姜英波

(浙大宁波理工学院,浙江 宁波 315100)

0 引言

随着科学技术的迅猛发展和知识更新速度的不断加快,高校学生在学习过程中,越来越重视课后的自主交流探索,通过自主学习与互动整合,把课堂上接受的知识加以消化吸收和运用,达到知识内化的目的。自主学习属于学生的自发性活动,适宜的空间条件可极大地激发学生参与自发性学习活动的意愿。高校交往空间是指校园建设中,为师生提供学术交流、日常生活交往、运动健身、社交互动、宣传展示等活动的户外空间环境[1];学习型室外交往空间是大学校园特有的一种空间类型,能够为大学生提供晨读、研讨、看书报、练习口语等条件的场所,是大学校园中室外的课堂[2]。通过调研分析,了解学生对学习型室外交往空间场地位置的偏好,掌握学生对学习型室外交往空间的具体需求,将对学习型室外交往空间的设计方案制定和提升整体空间质量起到积极的指导作用。

1 学习型室外交往空间的类型

1.1 独立思考型学习交往空间

独立思考是一种最基本的学习态度和科学精神,是培养学生发现和掌握新知识、提出新见解、解决新问题的重要途径;要提高创新能力,就必须善于独立思考,营造独立思考型学习交往空间对于高校培养复合型创新性人才具有重要意义。

此类交往空间具备个人领域的空间属性,大都具有一定的围合性,且相对隐蔽,学生愿意在空间内滞留、思考、冥想、实现自我的情感诉求。在当今网络时代大背景下,独立思考型学习交往空间也适用于网络交往需求。

1.2 交流研讨型学习交往空间

“一人计短二人计长”“三人行必有我师”。有效的交流研讨是培养学生逻辑思维能力的重要途径,可以提高知识技能的学习进步效率,集思广益,取长补短,拓宽思路和视野。通过合作交流和互动研讨,还可以培养学生团队协作能力和交流沟通能力,为就业后尽快适应岗位需求奠定良好的基础。交流研讨型学习交往空间的建设,对营造良好的校园学习氛围具有较大的积极引导作用。

此类交往空间具备集体领域空间属性,一般更倾向于开放性空间,场地充足、设施完善,为团体间的交流研讨提供便利条件。区别于室内交往空间,此类交往空间是学习型室外交往空间最主要的形式。

2 调研方法选取

常用的调研方法包括案例分析法、问卷调查法、访谈交流法、认知地图法和SD法等。为增强调研的灵活性,及时根据调研情境提出更合适的问题,作出必要、客观而不带潜在引导性的解释和提示,了解和探究问卷调查无法掌握的选择项后隐含而无法表达的深层次原由,最大限度地收集所需要的信息,本次调研采用问卷和访谈交流综合调查法。

为控制调研难度和工作量,本次调研对象设定人数为30人,随机选取。调研内容包括对学习型室外交往空间场地的选择及考虑因素、学习型室外交往空间行为需求及被调研者对学习型室外交往空间优化设计的建议等,同时,根据访谈结果适时增加其他必要的调研内容。

3 学习型室外交往空间场地选择调研分析

为了解学生对学习型室外交往空间场地选择的偏好,针对调研对象提供了高校室外交往空间涉及的主要场地,包括绿地空间、中心广场、运动场地、步行空间、从属于教学楼的交往空间和从属于图书馆的交往空间等作为选择项;并对两种不同类型的学习型室外交往空间分别进行调研。

3.1 独立思考型学习交往空间调研结果

调研结果表明,各占26.67%的学生优先选择了绿地和从属于图书馆的交往空间,20.00%的学生优先选择中心广场,13.33%的学生优先选择运动场地,10.00%的学生优先选择从属于教学楼的交往空间,其余3.33%的学生优先选择了步行空间。访谈时了解到,对于独立思考型学习交往空间,学生选择场地首要考虑的因素为环境的舒适性和设施配备情况,其次是周边学习氛围的熏染,如图1所示。

图1 优先选择场地占比(一)

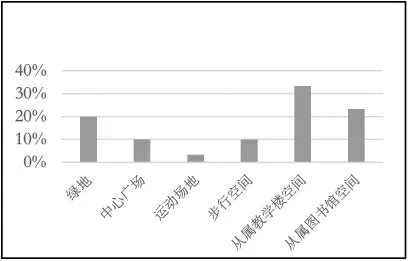

3.2 交流研讨型学习交往空间调研结果

调研结果表明,33.33%的学生优先选择了从属于教学楼的交往空间,23.33%的学生优先选择从属图书馆的交往空间,20.00%的学生优先选择绿地,各占10.00%的学生优先选择中心广场和步行交往空间,其余3.33%的学生优先选择了步行空间。访谈时了解到,对于交流研讨型学习交往空间,学生选择场地首要考虑的因素为交流研讨活动不干扰他人和设施配备情况,其次是环境舒适性,如图2所示。

图2 优先选择场地占比(二)

4 从属于特定建筑物的学习型室外交往空间调研分析

从问卷和访谈结果来看,对于学习型室外交往空间,学生对于从属于特定建筑物如教学楼和图书馆的交往空间情有独钟,因此,对该类交往空间进行细化分析非常必要。

4.1 从属于特定建筑物的室外交往空间类别

从属于建筑物的室外交往空间主要可分为入口空间、庭院、连廊、屋顶平台等,如图3、图4所示。

图3 庭院

图4 屋顶平台

4.2 从属于特定建筑物的室外交往空间调研结果

针对从属于特定建筑物的室外交往空间,了解学生对学习型室外交往空间场地选择的偏好,调研结果表明,40.00%的学生优先选择了屋顶平台空间,36.67%的学生优先选择庭院空间,16.67%的学生优先选择入口空间,6.67%的学生优先选择连廓空间。访谈时了解到,针对从属于特定建筑的室外交往空间,学生最关注设施配置情况,其次是环境舒适性,调研结果如图5所示。

图5 优先选择场地占比(三)

5 学习型室外交往空间设计原则

5.1 空间功能兼顾性原则

高校不同种类的室外交往空间虽各有特色,但总体而言在不同程度上都需承担多种学习空间功能,包括个人独处学习、交流研讨、小集体学术活动、学习成果展示等,不同的功能需求对空间的设计提出了多样化的要求。空间设计时需对空间进行适当功能划分,根据不同功能需求提供方便和舒适的小空间,适应不同个人和群体参与空间活动。因此在空间设计时,需统筹兼顾,突出重点,充分发挥空间功能,提高空间利用率。

5.2 空间人性化原则

空间的设计应以迎合学生的行为需求为前提,满足学生生理需求、安全需求,社会需求、尊重需求和自我实现需求。空间应具有可达性,清晰的道路指引标识和便捷合理的道路布局,提高空间利用率;桌椅等设施应满足人体工学特点,体现人性化特质;同时配备辅助设施如路灯、垃圾桶、自动售卖机、插座、网络和文具等,满足学生行为需求,提升空间亲和力。

5.3 空间舒适性原则

基于环境心理学分析,舒适的空间环境能吸引学生滞留,提高空间参与性。空间的尺度设计需符合学生对空间大小的感受,过大的空间易形成敬畏和不安全感,过小的空间使人感觉压抑[3];空间位置的选择应充分考虑到空间区域风力、噪音、空气质量等影响环境舒适性的关键因素;室外桌椅的布置、材质的选择、颜色的确定等也应与周边环境和学生的行为习惯相适应。

5.4 空间安全性原则

安全性是空间设计中首先必须遵循的设计原则,安全才能安心,才能形成沉浸式的学习交流氛围。安全性设计包括学生心理层面的安全感和客观物质的安全性两个方面,空间尺度大小、空间围合状况、周边环境及照明情况等都能影响学生心理的安全感;场地地面材料的防滑性、环境绿色环保性、安全防护设施的可靠性等都需达到安全性能要求。

6 学习型交往空间设计优化建议

根据上述调研结果,高校内学习型室外交往空间主要集中在绿地空间、庭院空间和屋顶平台空间。

6.1 绿地学习交往空间

绿地作为高校内极具观赏性的交往空间,它的意义往往可以从视觉的范围上升到精神象征的层次,体现极强的景观意象和精神层面的开放性[4]。

绿地的入口要迎合人流来向,空间内除了配备必要的桌椅设施外,照明路灯、垃圾桶等都需配置,增设建筑小品既能丰富空间层次,起到避风遮雨的作用,又能满足学生交流研讨使用需求;文化小品的配置则能营造良好的学术氛围,增强学生自主学习积极性;植物景观方面,对花卉、草坪和乔灌木进行适当组合可增强绿地空间观赏性,也可通过不同树木的高低结合,创造出多层次的交往空间;在空间布置方面,独立思考型学习交往空间应尽可能设置于绿地空间边缘,在树木的围合和遮蔽下,形成一定的个人私密空间;交流研讨型学习交流空间可根据参与人数的递增从空间边缘逐渐延伸到中心区域,形成从私密空间到公共空间的层次过渡,满足不同学习行为的心理需求。

6.2 庭院学习交往空间

庭院空间的合理设计和运用不仅能调节环境微气候,构建良好的景观环境,也能通过与建筑物的围合,获得一个相对安定、幽静的学习交往空间,满足学生使用需求。

庭院空间尺度大小应与周边建筑尺度相协调,形成整体和谐的大环境;绿化植物的布置可让学生心情放松、赏心悦目,使得学习更有效率;设置景观小品如水池、山石、雕塑等,可使空间成为富有主题和文化精神的积极空间;庭院入口的位置和庭院路线应尽量避免破坏庭院空间的完整性,减少庭院学习空间被干扰;同时,配置适当数量的桌椅、垃圾桶、自动售卖机、咖啡亭、插座等,可对学习交往行为产生积极的引导作用。

6.3 屋顶平台学习交往空间

在急速膨胀的校园建设和逐渐缩小的校园空间的现状下,高校室外屋顶平台学习交往空间将成为校园空间重要的补充,屋顶空间的设计优化也可丰富城市立面。

屋顶平台设计首先须考虑安全性和工程技术上的合理性,做好屋顶边缘栏杆的安全防护和地面的防水排水;相较与其他空间,屋顶平台空间的入口应特别注重可达性,提高空间利用率;桌椅等位置设置应兼顾舒适性和视野开阔性;引入丰富的绿化结构,改善屋面平台环境;利用适当的围合和遮蔽物提升学习空间区域性、私密性和舒适性;同时,在条件允许前提下,可引入抬起、下沉等空间手段,丰富屋顶平台学习空间,吸引和激发学生参与学习活动主动性。

7 结语

高校是培养高素质创新性人才的重要基地,高校室外学习型交往空间是室外交往空间中的核心。通过对室外学习型交往空间的调研分析,优化空间质量,创造出私密与开放兼具、学习氛围浓厚、安全舒适的室外学习型交往空间,能激发学生参与自主性学习的积极性,培养学生自主创新能力,进而整体提升高校人才培养质量。