社会公平对中央和地方政府信任的影响

胡文哲 张靖 边晓慧

摘要:基于社会公平理论探讨社会公平对政府信任的影响效用,通过构建调节效应模型来检验社会阶层的调节作用。研究发现,不同类型的社会公平对政府信任的影响具有相对重要性的差异,以收入与福利分配公平、政治与司法公平两种实质公平对政府信任的影响更为凸显;社会公平对不同层级的政府信任解释效力不一,较之中央政府信任,社会公平对地方政府信任的解释效力更强;社会公平与政府信任的效用受到社会阶层的调节。本研究对改善和提升政府信任提供了思路和建议,包括从更广义上推动社会公平建设,激发市场活力促进就业,优化资源配置提供平等机会,规范司法执法流程防止随意化以及构建平等无歧视的社会文化等。

关键词:社会公平;政府信任;层级信任;社会阶层

中图分类号:D63-3 文献标志码:A 文章编号:1672-626X(2022)04-0060-10

一、问题的提出

政府信任是公民对政府运作符合期待而生成的评价和信心[1],是政治合法性和政策有效性的重要基础。失去公民的信任,不仅会对政府管理造成一定的影响,还会给社会稳定和经济发展带来损失,因此,提升政府信任已成为政府工作的重要课题。当前我国绝对贫困已经完全消除,但是相对贫困问题依然凸显,这意味着真正意义上的社会公平还未实现。大量研究表明,社会公平直接关系到政府能否得到个体的信任支持以及政府执政能力能否得到认可,即公民對于社会公平的认知成为政府信任的重要来源[2]。当人们感知到的社会不公平越强烈,对政府的认同度和支持度就会越低,相应地对政府的信任也就越少;反之,个体积极的公平体验与经历也会正向激励其增强对政府的信任。因此,分析社会公平和政府信任的关系有助于为政府信任的提升提供参考。

已有研究大多侧重从整体上测量政府信任,或是笼统划分社会公平的不同类型,或是模糊特定人群属性带来的认知差异,鲜少有研究探讨不同类型社会公平影响不同层级政府信任的具体效应,并忽略了在此机制中纳入对社会阶层的考量和实证检验。基于此,本文以2019年中国社会综合调查数据(CSS2019)为基础,从总体上考量公众社会公平感知对政府信任的影响效果,并检验这种影响在不同层级政府信任,以及不同社会阶层人群中影响的差异性,为改善和提高我国政府信任提供有益启示。

二、文献综述及理论假设

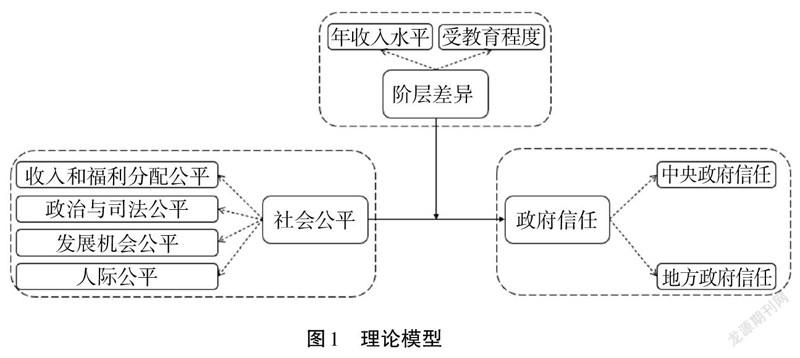

自公平理论被系统提出,社会公平被定义为保证社会的政治、经济和其他资源在全体成员间分配的合理性和正当性后[3],反映在公众主观评价中的公平感知就成为衡量政府信任水平以及政权稳定程度的重要指标,而个体对公平的主观评价才是影响信任评价的关键。探讨社会公平对政府信任的影响机制也成为研究热点,其中制度路径[4]和文化路径[5]成为常见解释路径,社会比较论则成为其心理机制的主要解释理论。随着相关研究的深入,研究者们注意到社会公平对政府信任的解释受到多重因素的影响,两者呈现出更为复杂的关联模式。一种观点认为,社会公平构成复杂而多维,不同维度的公平对政府信任的影响作用并不相同[6],另一种观点则认为社会公平对不同层级政府信任的影响程度也会有所差异,还有观点表明社会阶层分化了公众的公平感知和政府信任水平[7]。基于此,本研究将公平细化为收入与福利分配公平、发展机会公平、政治与司法公平以及人际公平四种类型,从中央与地方政府信任两个层级出发,纳入对社会阶层的考量,综合考察社会公平与政府信任的复杂关系。

(一)不同类型社会公平对政府信任的影响

不同类型的社会公平具有不同的内涵和指向,因此多元的公平类型可以比整体社会公平更好地预测变量。首先,收入与福利分配公平是指人们在社会生产和生活中能够获得与个人付出相当的收入和同等份额的公共服务及福利待遇,本质上属于实质公平,是结果公平测量的重要指标。当公众感到严重的收入不平等时,就会产生相对剥夺感,直接影响到对政府的信任[8]。有研究指出,收入不平等实际上是一种“位置停滞信号”,政府如果不能有效解决这一不平等,导致贫富差距过大,就会严重影响其在公众心目中的形象和地位,对政府信任产生负向影响[9]。同样地,公众对社会公共服务及福利分配公平的感知也直接影响政府信任[10]。

其次,发展机会公平也是一种实质公平,不同于结果公平强调分配结果,机会公平是指每个社会成员享有相同的起点或相同的生活机会,关注初始状态的起点,其分配的是机会,强调机会均等。在某种程度上,它意味着一种积极的可能性,承载着个体对未来的希望,有助于激发其乐观主义情绪。一些实证研究也证实,当公众感到拥有基于个人努力的向上流动进而打破阶层固化的公平机会时,就会增强对政府的信任[11]。

再次,政治与司法公平涵盖了政治以及司法活动的结果和程序的综合公平,对于个体的政府信任评价而言,政治与司法公平也会对公众的心理产生不利影响,进而侵蚀政府信任[12]。在平等享有政治权利的情境下,立法、执法、司法等程序的公平能够一定程度地限制执法部门的不公平行为,影响个体对有关政府机构的评价和支持度,进而强化政府信任[13]。

最后,人际公平主要指个体对于社会上不同人群之间是否获得平等对待的总体感受,包括不同性别、年龄、学历、户籍、民族等,是否可以得到平等公正的待遇,从而影响到其对社会整体公平氛围的感知,进而影响到其对政府的态度和评价。因此,提出如下假设:

H1:社会公平(收入与福利分配公平、发展机会公平、政治与司法公平以及人际公平)与政府信任正相关。

此外,随着社会发展进步和公民意识的提升与演变,不同类型社会公平影响政府信任的相对重要性也有所变化。人们似乎越来越重视程序公平,而减少了对分配公平或其他工具指标的判断。如Sunshine 和Tyler(2003)对警察执法的研究发现,公众对警察的合法性或信任评价很少是基于他们的工作成果或产出,而是基于他们行使职权的方式,执法的过程、流程、程序成为警察合法性和信任评价的重要依据[14]。政治与司法公平既包括公众享有的政治权利,也包含对司法执法等公正的感受,继而提出如下假设:

H1a:政治与司法公平对政府信任的影响更大。

(二)社会公平对不同层级政府信任的差异影响

在政府信任分化的趋势下,社会公平对政府信任的整体影响效应假设过于简化。赵建国和于晓宇(2017)研究发现,社会公平对政府信任的影响呈现“央弱地强”的格局,社会公平对地方政府信任度的提升比中央政府信任度的提升更值得关注。这意味着从政府层级的划分来看,不同层级的政府机构具有不同的性質,公众对不同政府机构的公平诉求也可能存在差异,有关公平对政府信任的解释也可能随之差异化[15]。比如赵羚雅(2019)研究发现在社会公平正向影响政府信任的效应之外,对收入不平等的感知还会降低公众对政府的信任,而且对基层政府信任的影响更大,原因在于公众倾向于将发展地方经济、促进就业以及缩小收入差距的主要职能归于基层政府[16]。

在此意义上,本研究将政府信任区分为中央政府信任和地方政府信任两个层级,并检验四种社会公平感知的影响差异。比较来看,收入与福利分配是否公平在很大程度上与地方政府有关,关于医疗、养老、教育等公共服务和社会福利资源的分配主要由地方政府推动,暗示着其可能对地方政府信任的影响更大,而对于中央政府而言,政治与司法公平体现了公众对政治以及司法体系的整体认知,因而可能对中央政府信任的影响更大。因此,提出如下假设:

H2:社会公平与不同层级的政府信任(中央政府信任、地方政府信任)呈正相关。

H2a:社会公平对地方政府信任的解释效力大于中央政府信任;

H2b:收入与福利分配公平对地方政府信任的影响更大,政治与司法公平对中央政府信任的影响更大。

(三)社会公平影响政府信任的阶层分化

现实生活中,阶层是社会分化的表现之一,不同社会阶层的群体在拥有资源、机会和秉持的公平观念上均有不同,这可能影响特定人群的社会公平感知与政府信任关系的强度与方向,也可能成为政府信任危机的导火索。因此,对社会公平与政府信任复杂关系的讨论,同样需要关注社会阶层的差异性。所谓社会阶层,即指社会地位相互区别的社会集团[17],可分解为客观地位与主观认同[18]。前者突出的是可衡量的财富收入等情况,后者则强调自我心理定位。与后者相比,前者更容易被测量和比较,因而社会阶层的划分往往从客观地位出发,以年收入水平和受教育程度等为标准。

就年收入水平而言,收入高的人群一般能够充分地利用社会资源并取得更好的发展机会,因此作为受惠者,他们通常对社会公平有更积极的评价,更认同社会的各项公平尤其是收入与福利分配公平和发展机会公平,这使得社会公平感知对政府信任的影响具有积极的强化作用。但从另一方面来看,高收入水平的人作为受惠者,对基本的收入与福利分配公平和发展机会公平的需求可能会弱化,而对程序的或互动的交往公平需求更大。基于此,高收入水平可能弱化公众的收入与福利分配公平、发展机会公平感知对政府信任的积极影响,但会强化政治与司法公平、人际公平感知对政府信任的影响。

其次,就受教育程度而言,它反映了个体的文化素养,教育也成为了社会化的重要方式,个体接受教育进而取得的最高学历水平代表了个体的知识水平以及认知能力。同时,受教育程度高的群体在社会上也通常处于较高的社会阶层,这使其对社会公平的认知和感知会更深刻,因此相比于受教育程度低的群体,可以预测,受教育程度高的群体的收入与福利分配公平对政府信任的影响将弱化,而政治与司法公平、发展机会公平以及人际公平对政府信任的影响将得到加强。因此,提出如下假设:

H3:社会阶层在社会公平影响政府信任的机制中起调节作用。

H3a:年收入水平负向调节收入与福利分配公平和发展机会公平,正向强化政治与司法公平、人际公平与政府信任的关系;

H3b:受教育程度负向调节收入与福利分配公平,正向强化政治与司法公平、发展机会公平、人际公平与政府信任的关系。

基于上述文献回顾和理论综述,本文构建出理论模型如图1所示。

三、研究设计

(一)数据来源

本研究使用CSS2019数据,该项调查涵盖较多的社会公平测量问题,同时包含对政府信任的调查,满足分析需求。CSS2019调查以抽样的方式,覆盖全国31个省,包括151个区市县、604个村/居委会,达10283人和1017个变量,作为该研究样本具有较好的代表性。

(二)变量定义

1. 因变量。本文的因变量是政府信任,在区域划分上包括中央和地方层面上的政府信任。本文的政府信任水平由公众对政府信任的主观态度测量得到。以询问受访者“您信任下列机构吗?”为例,选取中央政府、区县政府和乡镇政府三项信任对象作答,每个对象均对应相同的5个选项,将“完全不信任”“不太信任”“比较信任”“非常信任”依次赋值为1~4,“不好说”作缺失值处理。三个题项的Cronbach’s α系数为0.739,KMO 值为0.557,Bartlett球形检验小于0.000,提取公因子后的方差解释为67.653%,信度效度均较高。根据相关研究成果,区县政府信任和乡镇政府信任可被统称为地方政府信任。

2. 自变量。本文的自变量包括收入与福利分配公平、政治与司法公平、发展机会公平、人际公平。

收入与福利分配公平。测量问题为询问受访者对当前生活中以下方面公平程度的感受,包括公共医疗、财富及收入分配、养老等社会保障待遇、城乡之间的权利待遇四个方面,每一方面均对应相同的5个选项,将“非常不公平”“不太公平”“比较公平”“非常公平”依次赋值为1~4,“不好说”作缺失值处理。五个问题的Cronbach’s α系数为0.723,KMO 值为0.755,Bartlett 球形检验小于0.000,提取公因子后的方差解释为54.700%,信度效度均较高。

政治与司法公平。测量问题为询问受访者对当前生活中以下方面公平程度的感受,包括公民实际享有的政治权利、司法与执法两个方面的公平程度感知作为测量依据,根据受访者的回答将“非常不公平”“不太公平”“比较公平”“非常公平”选项依次赋值为1~4,“不好说”作缺失值处理。两个问题的Cronbach’sα系数为0.659,KMO 值为0.500,Bartlett球形检验小于0.000,提取公因子后的方差解释为74.617%,信度效度均较高。

发展机会公平。本文以政府管理活动中公众对机会和结果的公平来测量整体的社会公平。机会公平强调自然人初始状态的公平,依据问题“穷人陷入穷困和富人处于富裕的第一、第二、第三主要原因”,将穷人主因的八个选项中的“没有能力和才干”“懒惰”“教育程度低”赋值为1,“运气差”“家庭条件差”“身体不好”“有残障”“法律和政策缺乏对穷人平等的保障”“缺少社会关系”赋值为0。随之从富人之所以富裕的十个主因选项中将“有能力和才干”“工作努力”“教育程度高”“敢于冒險”赋值为1,“运气好”“家庭背景好”“有社会关系”“法律和政策偏向于富人”“违法乱纪”“走歪门邪道”赋值为0。最终构建0(机会不公平)、1(机会公平)的二分变量,得到了一项0~6的数值型变量。

人际公平。主要测量个体在社会中遭遇一些公正或不公正的整体感受,取问卷中的问题“您认为现在社会在以下方面存在的不公平待遇的情况是否严重”作为测量依据,从年龄、性别、种族/民族、户口、宗教、教育程度、职业、家庭背景及社会关系九个方面将受访者作答“非常严重”“比较严重”“不太严重”“无此问题”依次赋值为1~4,“不好说”作缺失值处理。八个题项的Cronbach’s α系数为0.825,KMO 值为0.859,Bartlett球形检验小于0.000,提取公因子后的方差解释为58.188%,信度效度均较高。

3. 调节变量。本文的调节变量是社会阶层。参考多数研究将收入和教育作为常用测量指标,取问卷询问受访者在2018年的个人总收入,将其划分为11个收入段:1~1000、1001~2500、2501~5000、5001~7500、7501~10000、10001~15000、15001~20000、20001~30000、30001~40000、40001~50000、50001 及以上,并依次赋值为1~11;教育指标则以受访者教育程度为准,将其划分为9个层次:“未上学”“小学”“初中”“高中”“中专”“职高院校”“大学专科”“大学本科”“研究生”,并依次赋值为1~9。以上两变量选项划分较细,在检验模型中可视作连续型变量予以处理。

4. 控制变量。除了上述核心变量以外,本研究还引入三个控制变量,分别是性别、出生年份和政府绩效满意度。

(三)研究模型

由于因变量政府信任为赋值1~4整数的有序变量,采用ordered probit处理这种多类别离散数据是近年来应用较广的一种方法,因此本文采用此种模型来分析社会公平感知对政府信任的影响。模型设定如下:

GTi=β1IWAPi+β2PJPi+β3DCPi+β4IPPi+X'iy+μi

其中,β1至β4为模型的回归系数,μi为模型的残差项,GTi为包括中央和地方在内的因变量政府信任,而β1IWAPi、β2PJPi、β3DCPi和β4IPPi分别代表着收入与福利分配公平感知、政治与司法公平感知、发展机会公平感知及人际公平感知,X'iy则是影响政府信任程度的人口学基本变量及政府工作绩效满意度的集合。有关调节效应的检验则通过对自变量、调节变量中心化以后构建交互项,然后将交互项纳入回归模型,根据交互项的显著性以及R2的改变是否通过显著性检验进行判断。

四、数据统计与分析

(一)我国的社会公平和政府信任现状

表1报告了当前我国公众的社会公平和政府信任现状,从中可发现,政府信任均值为3.140,处于中间值略高的水平,意味着公众对政府的作为评价处于较高水平。中央政府信任和地方政府信任均值分别为3.589和2.914,表明政府信任“央强地弱”的格局依然存在。再看社会公平感知的基本统计结果,我国公众的收入与福利分配公平均值为2.697,处于中间值略高的水平;政治与司法公平的均值为2.961,略高于收入与福利分配公平,但相对于4分的满分值,依然有一定的距离;发展机会公平的均值为3.425,与最大值6相差较多,表明机会公平整体评价较低,是我国社会公平建设的薄弱环节;人际公平的均值为2.963,表明公众对于人群之间的公平处于可接受的水平,但距离充分的公平还有较大距离。总体来看,我国社会公平处于中间略高的水平,还有较大的改善空间。

(二)社会公平对政府信任的影响

表2报告了我国公众的社会公平对政府信任的影响效应检验,在四个人口统计学变量中,性别、出生年份、受教育程度均有显著差异影响,政府绩效满意度也显示出了最大的影响效应,我们着重关注的四个社会公平变量均显示了积极的正向促进作用,且政治与司法公平的标准化回归系数最大,为0.384,H1得到证实。其中,收入与福利分配公平次之,其标准化回归系数为0.338,发展机会公平和人际公平的影响效应相对较小,两者的标准化回归系数分别为0.036、0.102。总体上来看,社会公平是影响我国公众政府信任的重要因素,但不同类型社会公平的重要性有较大的差异,无论是收入与福利分配公平还是政治与司法公平,均属于实质公平,这表明在我国当前阶段,公众对社会公平的需求依然集中在实质公平上,过程或形式公平的影响相对较小,但作为通过显著性检验的影响变量,其重要性也不可忽视。

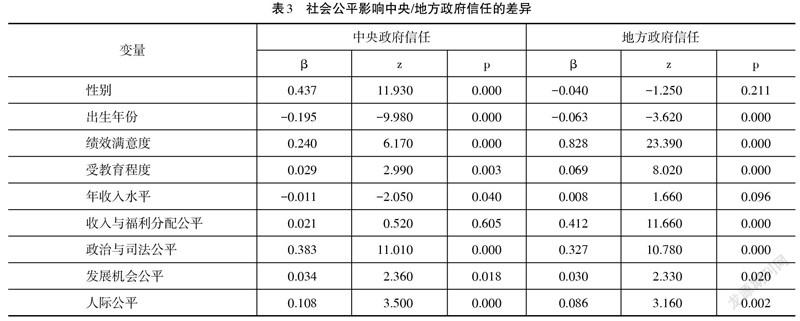

(三)社会公平影响中央/地方政府信任的差异

表3汇总了社会公平对中央政府和地方政府信任的影响因素差异,综合统计结果可知,社会公平对中央和地方政府信任的回归方程如下:CGTi=0+0.383β2+0.034β3+0.108β4+X'iy+μi

PGTi=0.412β1+0.327β2+0.03β3+0.086β4+X'iy+μi

其中,CGTi为中央政府信任,PGTi为地方政府信任。

从表3可以发现:在四个人口统计学变量中,性别呈现了相反的结果,女性比男性更信任地方政府,但更不信任中央政府。出生年份增长,个体对中央和地方政府的信任均显著下降。年收入水平仅对个体的中央政府信任产生影响且呈负相关。受教育程度增长,个体的中央和地方政府信任均有显著提升;就政府绩效满意度而言,其对中央政府信任的显著影响效应为0.240,但在地方政府信任层面其标准化系数大幅增至0.828;四个社会公平变量在中央和地方层面的政府信任均显示了显著的正向影响效应,且从相对大小来看,对地方政府信任的解释要高于中央政府,H2和H2a得到验证。一个有趣也有些意外的结果是,收入与福利分配公平仅在地方上有显著影响,且相对于其他三类社会公平在地方上具有最大的影响效应,但对中央政府的回归效应并不显著(β=0.021,p=0.605),这在很大程度上表明公众对于收入与福利分配是否公平习惯归因于地方政府,其原因主要在于地方政府在促进就业、增加个体工资收入水平,以及在医疗、教育、养老等基本公共服务的供给和分配方面都承担着重要和直接的功能,也与地方政府的具体执行能力相关;而政治与司法、发展机会以及人际公平则主要与中央政府的整体制度设计与政策制定有关,因此有关这类公平的评价对中央政府的影响要高于地方政府。此外,在中央政府信任层面,政治与司法公平以其0.383的标准化回归系数起到了最主要的解释力,这在很大程度上体现了公众对政治以及司法体系的整体认知,H2b得到支持。

(四)年收入水平对社会公平影响政府信任的调节作用

表4报告了年收入水平对社会公平影响政府信任的调节效应检验结果,并对各交互项进行了简单斜率的分析,得出图2。

可以发现,四个社会公平感知对政府信任均显示了积极的主效应,年收入水平对政府信任的主效应不显著;年收入水平对收入与福利分配公平影响政府信任的效应中起到负向调节效应,这表明,相比于低收入人群,高收入人群的收入与福利分配公平对政府信任的影响有所削弱;但是年收入水平对政治与司法公平与政府信任的关系起正向调节效应,即高收入人群的政治与司法公平对政府信任的正向影响得到强化;年收入水平对其他两种发展机会公平、人际公平与政府信任的影响尽管显示正向,但未通过显著性检验,表明收入的调节效应不明显。总体上,研究数据显示,随着收入增加,收入与福利分配公平对政府信任的作用弱化,而政治与司法公平的作用有所强化,H3a部分假设得到证实。

(五)受教育程度对社会公平影响政府信任的调节作用

表5报告了受教育程度对社会公平影响政府信任的调节效应检验结果,通过简单斜率分析得到图3。

可以发现,四个社会公平感知以及受教育程度对政府信任均显示了积极的主效应,同时,收入与福利分配公平、政治与司法公平对政府信任受到了受教育程度的显著调节效应的影响,但是两者的调节效应方向上正好相反,H3b得到证实。其中,收入与福利分配公平与受教育程度调节项的回归系数为-0.018,表明相比于受教育程度低的群体,受教育程度高的群体的收入与福利分配公平感知对政府信任的促进作用得到削弱;反之,受教育程度高的群体的政治与司法公平感知对政府信任的促进作用得到加强,H3b部分假设得到支持。虽然发展机会公平、人际公平与受教育程度的交互项对政府信任的作用不显著,但综上可知,年收入水平和受教育程度作为社会阶层的重要测量指标确实能够在社会公平和政府信任的关系机制中显示出调节效应,H3得到支持。

五、研究结论及讨论

本文基于CSS2019的数据实证检验了不同类型社会公平对不同维度政府信任的影响以及社会阶层在其中的调节效应,研究结果归纳如下:(1)无论是收入与福利分配公平、政治与司法公平,还是发展机会公平以及人际公平,在控制政府绩效满意度变量的基础上,均显示了对政府信任的积极影响效应。其中,收入与福利分配公平、政治与司法公平两种实质公平对政府信任的影响更为凸显,验证了不同类型社会公平对政府信任的影响具有相对重要性的差异。(2)社会公平的不同类型对中央和地方政府信任的解释有所差异。相比于中央政府,社會公平整体上对地方政府信任的解释效力更为突出,主要根源在于公众对不同层级政府的公平需求的归因不同。(3)社会阶层在社会公平影响政府信任的机制中调节效应显著,基于年收入水平和受教育程度两个主要衡量指标,研究证实了不同的社会阶层弱化了公众的收入与福利分配公平感知与政府信任的关系,强化了政治与司法公平感知对政府信任的影响。

综合上述研究结果可得到如下启示:(1)社会公平已经成为我国公众评价政府信任的重要影响因素,尽管当前阶段我国公众对社会公平的评价依然有较为明显的结果导向,着重于从个体在分配中实际获得的收益和权利为依据,但发展机会公平、人际公平对个体政府信任评价的重要性同样不可忽视,而且公平差距的拉大会激化社会矛盾,加大阶层间的分化,诱发政府信任危机。这就要求政府在绩效导向以外给予社会公平更多的关注,关注当前突出的不公平问题,从更广义上推动社会公平建设。(2)在收入与福利分配公平方面,不仅要优化公平导向的政策措施,理顺收入分配关系,缩小分配差距,推动基本公共服务在各地区的均等化,加强落后地区、农村地区的基本公共服务供应,还要在分配制度外注重帮助低收入群体就业,提供就业岗位,开展就业能力培训,提技增能,保证其在就业市场的竞争力并强化服务稳定就业。特别是乡村振兴背景下,如何帮助农村以及城镇地区低收入群体的就业创业,提升其收入水平,应当成为地方政府基层治理的重要内容。(3)在政治与司法公平方面,既需要政府机构践行公正执法的理念,平等地对待每一位当事人,也需要从制度上规范执法权限和流程,防止执法的随意化与不一致。(4)在发展机会公平方面,努力缩小经济落后地区、农村地区与发达地区的基础教育差距,优化资源配置,提供公平竞争的就业机会,增强获得实现良好结果的能力。

当然,本研究也存在一些局限性:一是测量指标的不全面性。由于社会公平和政府信任的内涵极其宽泛,测量指标的确定不仅受限于个体的主观认知能力,还受限于调查数据,仅以四种不同类型的公平探讨社会公平对政府信任的影响,解释力明显不足。作为社会公平的重要维度,程序公平和互动公平也在构建政府信任过程中扮演着不可忽视的重要作用,在未来也是非常值得探讨的研究方向。二是测量的有效性欠缺。个体在对政府信任的评价和对公平的感知上均有自身的一套标准对照,直接询问的测量方式并不能准确地反映真实的政府信任水平和公平感知,这些不足都为今后的拓展研究预留了空间。

参考文献:

[1] Hetherington M J. The Political Relevance of Trust[J]. American Political Science Association,1998(4):791-808.

[2] Wegener,B. Political Culture and Post-communist Transition-A Social Justice Approach:Introduction[J]. Social Justice Research,2000(2):75-82.

[3] 俞可平.社会公平和善治是建设和谐社会的两大基石[J].中国特色社会主义研究,2005(1):10-15.

[4] 麻宝斌,马永强.新时代政府信任的来源——社会公平和经济绩效及其影响力比较[J].理论探讨,2019(3):160-165.

[5] 阿尔蒙德,维伯.公民文化——五个国家的政治态度和民主制[M].徐湘林,戴龙基,唐亮,等译.北京:华夏出版社,1989:124.

[6] 郑东桦,贾鼎,虞乔木.社会公平对警察信任影响的实证分析[J].河北公安警察职业学院学报,2020(3):6-8.

[7] 孟天广.转型期中国公众的分配公平感:结果公平与机会公平[J].社会,2012(6):108-134.

[8] 卢春龙,严挺.中国农民政治信任的来源:文化、制度和与传播[M].北京:社会科学文献出版社,2016:180-190.

[9] 刘一伟.收入不平等对地方政府信任的影响及其机制分析[J].探索,2018(2):38-47.

[10] 王亞茹.民生保障获得感、社会公平感对政府信任的影响研究[J].湖北社会科学,2020(2):18-27.

[11] SU Z,CAO Y,HE J,et al. Perceived Social Mobility and Political Trust in China[J]. African and Asian Studies,2015(4):315-336.

[12] Lind E A,Tyler T R.The Social Psychology of Procedural Justice[M].New York:Plenum Press,1988:203-218.

[13] Cohen,Jean L.American Civil Society Talk.College Park,MD:National Commission on Civic Renewal[R].Worker Paper,1997.

[14] Sunshine J,Tyler T R.The Role of Procedural Justice in Shaping Public Support for Policing[J]. Law & Society Review,2003(3):513-548.

[15] 赵建国,于晓宇.社会公平对政府信任的影响研究——基于CGSS 2010数据的实证分析[J]. 财贸研究,2017(3):76-84.

[16] 赵羚雅.收入差距、社会公平感与差序政府信任[J].社会主义研究,2019(2):79-88.

[17] 吴玉锋.社会阶层、社会资本与我国城乡居民商业保险购买行为——基于CGSS2015的调查数据[J].中国软科学,2018(6):56-66.

[18] 李春勇,裴岩.认知偏移还是阶层分化——基于CGSS2015数据警察信任之实证研究[J]. 中国人民公安大学学报(社会科学版),2020(1):147-156.

(责任编辑:卢君)