体悟自然:山水画与石雕山水

缪海斌

“仁者乐山,智者乐水。”中国古人与山水林泉素有一种解不开的情缘,在山水间安居,自然而然地产生了对自然的崇拜、礼赞和推崇,并和山水结下了深厚的渊源。古人对山水的体悟散见于历朝历代的山水画和山水文学作品中,评颂刻画之风甚至蔓延至晚清的青田石雕中。在晚清石雕艺人的刀下,以山水为题材的艺术创作渐成风气,直接表达了人与自然的关系,并把内蕴的感情引发出来,同时反映到书画和石雕中。所以对石雕山水而言,可以从山水画中寻求到一些创作的灵感和思路。

一、从山水画中寻求石雕山水的创作思路

中国山水画最早是作为人物画的背景而形成的,真正成熟于五代,至宋代达到鼎盛。伴随着艺术创作的高峰,山水画创作理论逐渐形成。其中,北宋画家郭熙的《林泉高致》显得尤为重要。通过解读这部著作,试图寻觅到对青田山水石雕创作或鉴赏大有裨益的见识。

郭熙在《林泉高致》中首推精神陶养,而庄子说画史“解衣盘礴”。庄子之说,在郭熙的实践中得到了证明。一切艺术表现都应当是由艺术家的精神涌现而出,只有淡忘名利,淡忘了自我,才能天人合一,才能达到鬼斧神工的境界。

山水画家或者雕刻艺术家在创作过程中,艺术触角伸向自然,通过把握自然而赋予自然新的生命,深入自然便成了修养的另一面。山水之所以会成为艺术家描写的对象,主要是因为能在自然中发现新生命。这种新生命就是艺术家潜伏在自己生命之内以及其精神所要求的境界,所以“外师造化,中得心源”就成为艺术家必修的功课。

二、山水画与山水石雕对主体和客体互相融合的要求是相似的

心与物统一是艺术创作与审美的最高境界。同样是对美的观照,艺术家与普通人之间是有区别的,艺术家对美的理解往往会产生创作的冲动,也就是郭熙所说的“欲夺其造化”。在对山水的观照中,要穷其变化,得其统一,在变化中得到山水生气,在统一中得到山水谐和。

在描绘自然山水时,郭熙认为不是只绘制一山一水,而是要通过山水景物的出神入化将环境中的各种关系显现出来。真山水四时不同:“春山淡冶而如笑,夏山苍翠而如滴,秋山明净而如妆,冬山惨淡而如睡。”

自然景色随着各种因素的不同而有所不同,要求画家和雕刻家能精细准确地去观察、把握和描绘,表现真山真水的生命活力,借助周围的景物来映衬,即充满生机的意境是通过景物间的相互关系得到的。这种事物之间的辩证关系正是中国古典美学“天人合一”思想的体现。

虽然山水画与山水石雕的载体材质和表现形式不同,但它们对主体和客体互相融合的要求却是相似的。如笔者恩师、中国工艺美术大师林观博的代表作《万里江山一片红》所展现的物我合一之境界。作品取材于青田石中的红花冻,其红色之浓艳,堪称青田红花之王。作品以世界文化遗产、世界中古七大奇迹之一——万里长城为题材。高处,万里长城起伏绵延,若隐若现,仿佛游龙不惊,至“天下第一关”山海关则如海纳百川,气势雄伟;近景层林尽染,秋色醉人,以参天大树高高托起万里江山。上下呼应,浑然一体,寓意祖国万岁、江山永固、民族昌盛!作品写实而尚意、精妙而显大器、细腻而见难度、抓形而见神采。其原材料的不可再生性、艺术的超凡脱俗性、构思的不可复制性,尤其是借物言志、以山水达情的巧妙融合,堪称山水类青田石雕的代表作。

三、石雕创作者应在理论学习和实践创作之间融会贯通

(一)善于从各个方位、各个角度去观赏山水,并艺术再现

“山水,大物也。人之看者,须远而观之,方见得一障山川之形势气象。”也就是说,山水之宏大,要想看清楚整体,须远观得见。这对从事山水石雕创作的艺人来说非常重要。艺术家必须掌握郭熙的“三远论”:高远、深远、平远。所谓高远之色清明,深远之色重晦,平远之色有明有晦;高远之势突兀,深远之意重叠,平远之意冲融而缥缥缈缈。所以,郭熙提出的“三远法”就成为山水画和青田石雕的不二法门。他需要艺术家内在的精神修养、对山水美的观照以及观看方式的变换,对于石雕艺术家而言,既要学以致用,又要有自己的个人面貌。

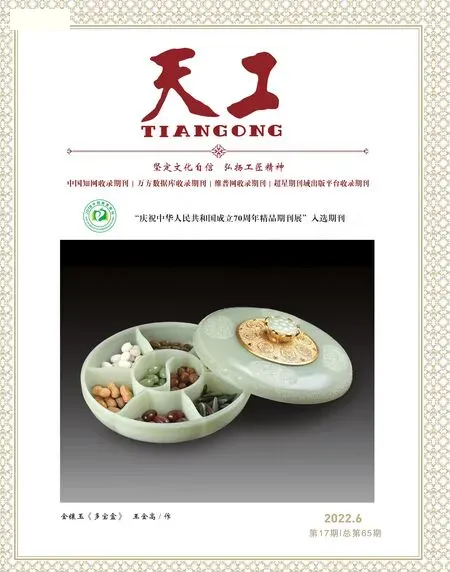

以笔者近作《水精宫殿五云飞》(如图1)为例,作品采用“深远式”构图,因色取巧,因材施艺,远景把黄色部分雕刻为桃花、宫殿,春色催生桃花,月夜下繁花舞弄着清影,流泻出琼玉般的银辉,好一派繁华盛世的京城风光。近景把黑色作为岩石,作品色彩对比度强烈,把白色作为云雾,雾在山间游动,使远山变成景,从而使绚丽美好的意象呼之欲出:花弄影,月流辉,水精宫殿五云飞。

图1 《水精宫殿五云飞》 缪海斌/作

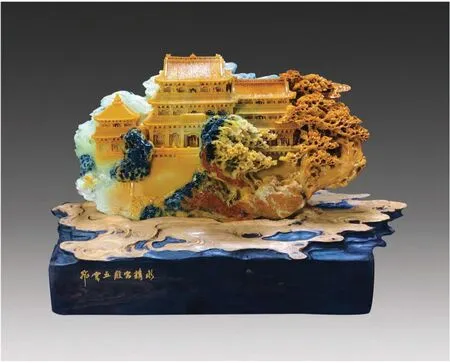

又如笔者另一近作《暮云楼阁古今情》(如图2),作品整体对比强烈、色彩分明,采用“高远式”构图,把白色部分作为云雾,有着虚无的美丽,把黑色部分作为山岩,把黄色部分作为亭台楼阁和桃花,五步一座楼,十步一个阁,组成了一幅“人间四月芳菲尽,山寺桃花始盛开”的美丽图画,表现出人间春色,美不胜收。

图2 《暮云楼阁古今情》 缪海斌/作

再如作品《朝辞白帝彩云间》(如图3),材质为封门红花石,以一道跨越天际的彩虹作为作品主体,一侧的高大枫树和彩虹构成了奇特的比例和构图,这两种元素采用了青田石雕的“夸张”手法,而观者能跃然彩虹之上、大树之顶、群山之巅,则在于笔者大胆尝试了“俯瞰”视角,在“三远”之外,以“全景”构图予以展现,体现出当代青田石雕艺术的韵味和魅力。

图3 《朝辞白帝彩云间》 缪海斌/作

(二)大胆创新,妙用“巧、化、细”

青田石雕在漫长的历史进程中不断丰富、蜕变、发展,拓展了博大而深邃的审美领域,逐渐进入完美的技巧境地,造就了一代代闻名遐迩的石雕艺术大师,也流传下来青田石雕的精髓和菁华,逐步形成了青田石雕技艺的“三个要素”,即“巧、化、细”。“巧”是巧妙地利用石料的优势,包括巧依石形、巧取石色、巧用石钉、巧配底座;“化”是指化裂纹、化带筋;“细”是指必须精细雕琢,运用圆雕、镂雕、透雕、浮雕、线刻等种种技术手段。

近年来,在继承青田石雕技艺“三个要素”的基础上,笔者通过“师古人、师自然、师今人”等多种途径,通过“近山习水”,即“近”者师法自然,“习”者中得心源,从山水创作的“由人之逸向画之逸”推进,使青田石雕山水题材由工艺品向着艺术品转变。换而言之,作品之“神”,忘之规矩,作品之“逸”,超出规矩,达到物形和精神的合一、人与自然的合一,最终使石雕山水作品与传统作品远远拉开距离,形成艺术反差,为青田石雕拓展更为广阔的创新之路。

《子孙满堂》(如图4)便是笔者的探索之作。作品采用封门三彩石,继承青田石雕“因色取巧、因材施艺”的表现手法进行创作,把黄色部分雕刻成一群猴子,白色部分作为葡萄和花果,成为猴子的喜爱之物,黑色雕刻为假山山岩,底座取材于周村夹板冻石,青色为花草,黑色为山岩,衬托上身内容。猴子自古受人们青睐,在我国的猴文化中,猴子融汇了喜庆元素,在民间广为流传,也包含着人情味。猴子也被视为自由敏捷、聪明灵巧、智勇双全、重情重义的象征,同时也代表吉祥寓意。笔者此作融合了山水画创作的艺术要素和动物雕刻的艺术要领,两相结合,既在精神文化上表达了家庭团圆、子孙满堂的美好意味,又在形式上不同于传统的山水画作品。

图4 《子孙满堂》 缪海斌/作

作品《江南彩霞映晴川》(如图5)则在雕刻载体自身的纹理和色彩应用上因色取巧,尽其自然,多条黄色条纹施“不雕”之艺,以留白之法在整体造型和布局构思上将其作为天边的彩霞,明亮的霞光将天空映照得五光十色。作品充分应用其色彩张力构筑了一幅壮丽的图景,边角部位的红木色作为山川,从山川里倾斜而下的瀑布美丽又壮观;青色部分作为水面,碧水如镜,渔民在小船上观赏美景,山川碧水,彩霞满天。

图5 《江南彩霞映晴川》 缪海斌/作

笔者始终这样认为,一件艺术作品是否有生命力,就看它能否有其他人不能替代的风格特点。这种风格特点就是一个艺术品种的优势,一旦失去,也就失去了自己,那它便无所谓存在和不存在,也就消亡了。

四、结语

郭熙的理论是针对山水画而发的,对山水石雕创作并不全然恰当,但是在面对千变万化的自然时,题材无须任何的限制。将自己的所思、所想、所感以最大的力量迸发出来,才是艺术家最重要的任务。