云冈石窟洞窟形制的多民族文化交融特征

许永峰,马志强

(山西大同大学云冈文化生态研究院,山西 大同 037009)

云冈石窟现存大小编号洞窟254个,主要洞窟45个,造像59000余尊。[1](P1)作为5-6世纪中国佛教石窟艺术的巅峰之作,云冈石窟蕴含着“多民族文化交融”的深刻内涵。宿白先生认为石窟研究需借助考古类型学,通常包括石窟形制、主要形像和形像组合(布局和题材)、纹饰与器物、艺术造型与技法等四个方面。[2]关于云冈洞窟形制的研究相对于其他几方面虽显薄弱,但仍然取得了一些重要成绩。①一是关于洞窟形制的纵向变迁。宿白先生在云冈石窟分期时,对早中晚三期洞窟形制的基本特点进行了概述,指出从第二期起佛教石窟艺术开始明显中国化(参见《云冈石窟分期试论》,《考古学报》1978年第1期,第25-37页);范鸿武探讨了云冈一期大像窟的鲜卑特色和二期大像窟的汉文化特色(参见《云冈一期、云冈二期大像窟洞窟形制中国化之比较》,《南京艺术学院学报(美术与设计)》2017年第3期,第94-96页);杨泓认为云冈石窟洞窟形制的变迁总体呈现从鲜卑穹庐到汉式殿堂的规律(参见《从穹庐到殿堂——漫谈云冈石窟洞窟形制变迁和有关问题》,《文物》2021年第8期,第62-80页)。二是关于云冈昙曜五窟洞窟形制与其它地区佛教石窟的关系。董广强对云冈和麦积山早期洞窟进行了若干方面的比较,包括洞窟形制的比较(参见《云冈和麦积山早期洞窟的简单比较》,《2005年云冈国际学术研讨会论文集(研究卷)》,文物出版社,2006年,第502-508页);郭静娜、韦正考察了印度因素对昙曜五窟洞窟平面的影响(参见《云冈昙曜五窟洞窟形制中的印度因素与相关问题研究》,《敦煌研究》2020年第4期,第38-43页)。此外,范鸿武还探讨了云冈石窟洞窟形制设计与佛教世俗化的关系(参见《云冈石窟洞窟形制设计与佛教世俗化的关系》,《艺术百家》2013年第7期,第173-176页)。本文在借鉴已有成果的基础上,尝试分类梳理云冈石窟洞窟形制的渊源,对其体现的多民族文化交融特征进行释读。

关于中国佛教石窟的洞窟类型,马世长先生在《佛教石窟考古概要》一书中将其分为7类,即塔庙窟、佛殿窟、僧房窟、大像窟、佛坛窟、小型禅窟(罗汉窟)和禅窟群。[3](P3)2006年,他又撰文对石窟类别进行补充和整合,仍分7类,即僧房窟、禅窟、影窟、瘗窟、仓储窟、讲堂窟、礼拜窟,并将之前提到的中心柱窟(塔庙窟、塔柱窟)、佛殿窟、佛坛窟、大像窟再加上涅槃窟共5种窟一并归为礼拜窟。[4]云冈石窟的主要洞窟大致包括大像窟、佛殿窟和中心柱窟三类。②第1至20窟为大型洞窟,其中有3个石窟形制较为特殊,没有纳入上述分类。第3窟为双窟前后室对称布局,两个前室平面呈正反“”形,两个后室平面呈“凹”字形;第14窟分前后室,前室平顶长方形,后室马蹄形穹隆顶;第15窟为千佛洞,平顶竖立方空间。

一、大像窟

云冈石窟共有大像窟7个,即早期的昙曜五窟和中期①按照宿白先生的观点,云冈工程分三期。第一期(460-465年)包括第16-20窟(即昙曜五窟);第二期(465-494年)包括第7、8窟,9、10窟,5、6窟,1、2窟四组双窟,第11、12、13窟一组三窟,第3窟及其在北魏时的主要工程,及个别中小窟;第三期(494-524年)主要洞窟分布在20窟以西,另有第4、14、15窟和一些中小窟(宿白:《云冈石窟分期试论》,《考古学报》1978年第1期,第25-34页)。这是中国学术界认可度较高的一种分期方法,也是本文在涉及洞窟分期时采用的观点。关于云冈石窟开始开凿的时间则有明元帝神瑞中(414-415年)、文成帝和平初(460-465年)、文成帝兴安二年(453年)、道武帝天兴年(398-403年)等说法(李恒成:《云冈石窟与北魏时代》,山西科学技术出版社,2005年,第2页)。上述说法主要针对开始时间,基本不涉及分期。的第5、第13窟。②第5窟和第6窟为一组双窟,每窟前各有一座清代重修的四层五间木结构窟檐楼阁;第13窟与第11、12窟为一组洞窟,外面有近年新建的木结构窟檐楼阁。

窟中有高大主像为大像窟的基本特征。上述各窟中,北壁主像身高分别为13.5m(第16窟)、15.6m(第17窟)、15.5m(第18窟)、16.8m(第19窟)、13.7m(第20窟)、17.4m(第5窟)、13.6m(第13窟),占据窟内大部分空间。云冈雕造大佛像的艺术渊源,可以追溯到国外。造大像之先例,有古埃及的摩崖国王巨像、波斯萨珊王朝的摩崖大像等。至于造大佛像,2世纪末印度坎赫里石窟第3窟前廊两侧约7m高的立佛(图1)是目前可知较早的范例。但立佛并非洞窟主像,居洞窟核心位置的是窣堵坡(佛塔)。阿富汗巴米扬石窟高38m的东大佛和高55m的西大佛(图2)备受世界关注,但是对其创建年代一直难以定论。③自1920年起,法国考古队最先对巴米扬石窟进行调查并垄断调查30年,法国考古学家A.富歇认为东西大佛建造于3世纪前后,东大佛较西大佛稍早。1952-1979年间,阿富汗以及美、意、日、德、英、印度等国学者纷纷对巴米扬展开调查,对于巴米扬石窟建造年代基本形成“以6-8世纪为中心”的共识。2001年“塔利班”炸毁巴米扬大佛,2003年联合国教科文组织启动遗迹保护修复工程,由德、日调查队采用C14测试年代。德国组测得东西大佛建造时间分别为535-600年和602-640年,日本名古屋大学测得分别为430-560年和600-650年(宫治昭著,顾虹译:《巴米扬佛教美术研究——以年代论为中心的研究史和现状》,《丝绸之路研究集刊》2019年第2期,第251-266页)。此外,邵学成在其论文中指出东西大佛建造时间经C14测定分别为544-595年和591-644年(邵学成:《巴米扬大佛是如何建造的?》,《大众考古》2017年第1期,第27页)。2003年以来,通过对大佛被“塔利班”炸毁后产生的残片进行C14检测,基本确定东大佛建造于6世纪中期到后半期、西大佛建造于7世纪初前后,最早不会早于430年。[5]因此很难说其可以影响到中国的大像窟。在国内,新疆拜城克孜尔石窟有10处石窟置大立佛,大佛为窟内主尊,其中第47窟的佛像根据造像遗迹推算高达15m多,[6]库车的库木土拉石窟、森木塞姆石窟及克孜尔尕哈石窟亦有大佛像。据宿白先生考证,克孜尔石窟可分为230-410年、330-530年、470-750年及以后共三个阶段,每阶段都有大像窟。其中第一阶段以第47窟为代表,第二阶段以第77、139窟为代表。[7](P22-35)因此,虽然造大像或大佛像可能源于国外,但在石窟内造大佛主像或开凿大像窟则可能是中国首创。云冈造大像应该受到了克孜尔前两个阶段至少是第一个阶段的影响。

图1 印度坎赫里石窟第3窟前廊右侧立佛(李崇峰:《佛教考古:从印度到中国》,上海古籍出版社,2015年,第1页)

图2 被毁前的巴米扬西大佛与东大佛(樋口隆康:《tf(Ⅲ)ーeyesーas―アSS(Ⅰ)ニス(IX)asに刻(xi)xvft不滅の文化遺産》,同朋舍,2003年)

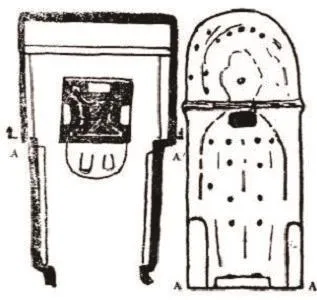

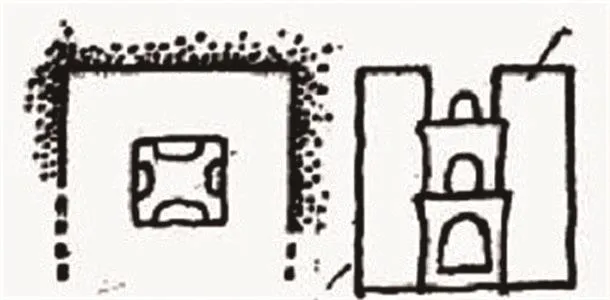

但是,云冈大像窟的形制与克孜尔大像窟明显不同。克孜尔前两个阶段的大像窟一般由主室、后室和中心柱三部分构成,实际属中心柱窟的一种。以47窟为例,每部分平面均为长方形。主室较后室略窄,券顶,后壁即中心柱前壁置大像台,台上曾立大佛像(早已不存)。后室亦为券顶,后壁前有涅槃台。中心柱平面近方形,两侧有券顶通道,前端低窄,前壁即主室后壁不开龛,其他三壁各开一大龛(图3)。而云冈大像窟,没有中心柱,其顶部为“近穹隆形”,①云冈的穹隆顶并非完全规范,如第13窟虽亦为穹隆顶,但南壁与窟顶的连接处又使窟顶趋于方形。至于平面,一般被描述为“椭圆形”或“马蹄形”,②宿白认为其为椭圆形,见其所著《云冈石窟分期试论》,《考古学报》1978年第1期,第25页;张焯将其表述为“椭圆形”或“马蹄形”(同一形状的不同表述),见其所著《云冈石窟全集》(第13卷·释论),青岛出版社,2017年,第1页。实际上,“椭圆形”与“马蹄形”并不完全相同。“马蹄形”应为三面构成U字形而一面为直线的形状。近年又提出“半圆形”说。[8]以下主要探讨云冈大像窟的形制特点是如何形成的,同时对洞窟平面做一些不成熟的讨论。

图3 克孜尔石窟第47窟平面、横剖示意图(国家文物局教育处编:《佛教石窟考古概要》,文物出版社,1993年,第22页)

从佛教石窟艺术自身的发展史来看,穹隆顶可追溯至古印度早期的塔庙窟(支提窟)。开凿于前3世纪末南印度贡图帕利石窟群唯一支提窟(分圆形主室和浅弧状前室)的主室顶、开凿于前1世纪前后孟买以东杜尔迦莱钠石窟支提窟(平面圆形)的顶部(图4),均为穹隆顶。[9]因此,云冈大像窟对印度早期塔庙窟顶部形制有一定继承性。但其采用穹隆顶而非其它造型当有更现实的原因。其一,窟内主尊多象征北魏帝王,而穹隆顶与鲜卑毡帐外形相似,这种造型更符合北魏统治者的选择偏好或文化心理。其二,从工程力学角度看,穹隆顶的稳固性、承重性不仅强于平顶,亦强于券顶。要想最大限度突出帝王象征的主佛,不设中心柱、亦不分室的大型单室无疑是最佳选择。在此情况下,只有穹隆顶最有可能满足安全的需要,尤其是在开窟初期并且山体存在不稳定岩层的情况下,①据彭明浩考证,昙曜五窟所在西区山体上部有一自然断崖,比中区、东区上部断崖更为高峻,昙曜五窟利用山体上部的自然断崖,对其进行一定修整,这样不仅省去大量斩山工程,也可观察到山体内部岩石构造。事实上,在这一上部断崖的底缘分布着一线紫红色泥岩层,其性质不稳定,容易塌陷。(彭明浩:《云冈石窟的营造工程》,文物出版社,2017年,第50-54页)这样做更为必要。

图4 杜尔迦莱钠石窟支提窟(王云:《丝路佛教石窟系列(一)——印度早期佛教石窟》,《中国美术》2017年第4期,第116页)

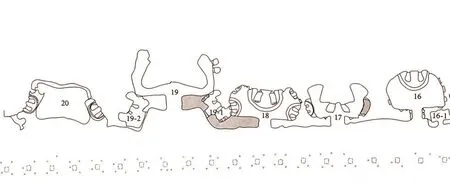

马蹄形平面在印度早期塔庙窟中亦曾出现,如孟买周边开凿于前2世纪早期的巴贾石窟第12窟(图5)、前1世纪的贝德萨石窟第7窟、2世纪末的坎赫里石窟第3窟等,[9]这些石窟前方后圆、进深大于宽度的倒“U”形平面特征十分明显,两侧壁和后壁之前往往有一列石柱。“椭圆形”和“半圆形”两种洞窟平面则并未见到典型范例。而主张昙曜五窟窟顶为“半圆形”说的郭静娜认为,云冈大像窟模仿了西印度石窟的最后面部分。[8]事实上,云冈大像窟中只有第16窟平面接近略扁的倒“U”马蹄形。各窟平面除了进深小于宽度、②如第17窟,东西约14m,南北约7.5m;第19窟主窟,东西约19m,南北约10m;第5窟,东西约22m,南北约17m。每窟的东西宽、南北进深均为窟内最大尺寸。东西基本对称这些共同特征外,并无统一规范的形状(图6,图7)。因此,云冈大像窟平面主要体现的是自身特征。进深较浅仍然是出于安全考虑,各窟平面各异当为把握对称原则基础上的因地制宜、因材施工之举。

图5 巴贾石窟第12窟外景及平面图(王云:《丝路佛教石窟系列(一)——印度早期佛教石窟》,《中国美术》2017年第4期,第117页)

图6 云冈昙曜五窟平面图(张焯:《云冈石窟全集》第13卷·释论,青岛出版社,2017年,第2页)

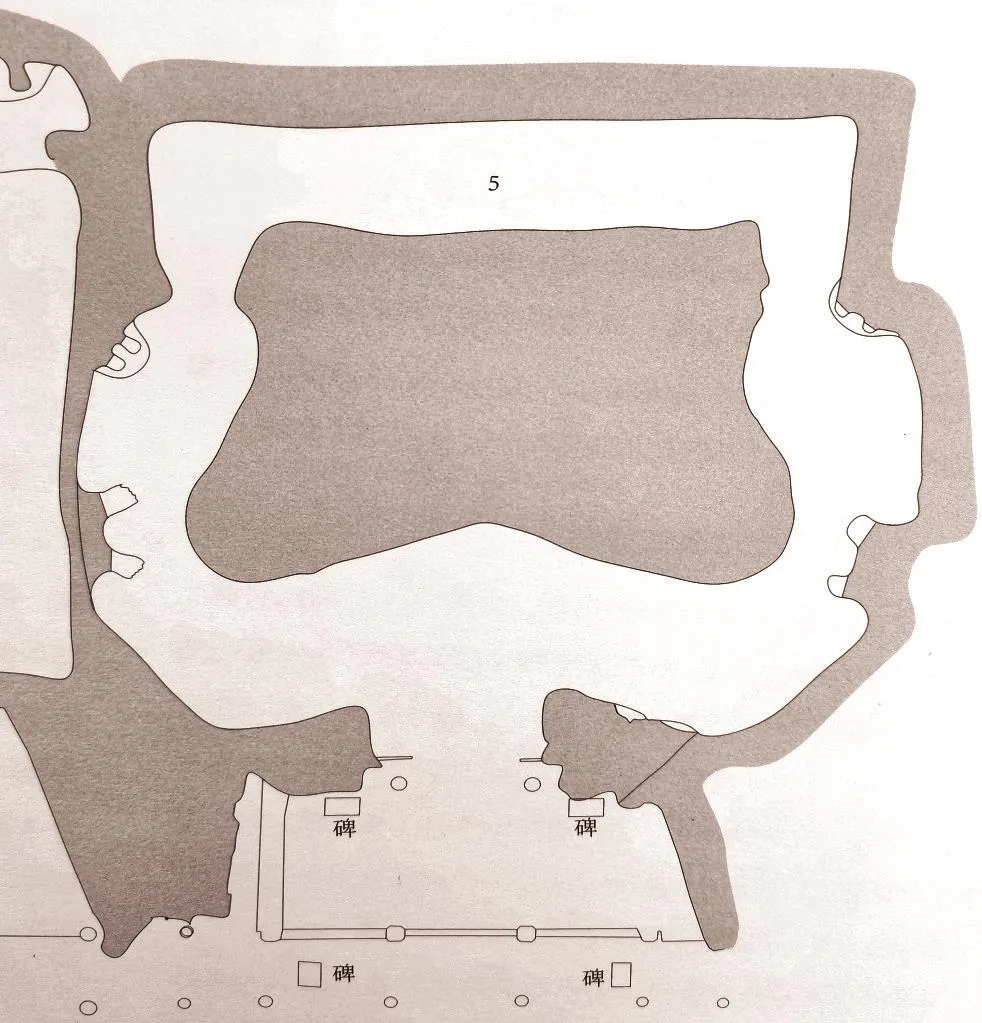

图7 云冈第5窟平面图(张焯:《云冈石窟全集》第2卷·释论,青岛出版社,2017年,第3页)

具体到各窟,门窗及内部结构又各有特点。昙曜五窟的前壁在圆拱形窟门上方独立开圆拱形明窗,主要是“保留有印度纳西克石窟的特点”。[10]第5窟门窗样式与昙曜五窟相同,但在主佛背后凿有礼拜道,一定程度继承了印度早期支提窟绕窣堵坡礼拜和新疆大像窟绕佛像礼拜的特点。第13窟明窗拱形,但窟门为汉族传统的方正过梁式。

二、佛殿窟

云冈石窟共有大型佛殿窟5个,即第7、8窟(图8),第9、10窟两组双窟和第12窟,均为中期洞窟。

图8 云冈第7、8窟双窟立面、平面图(张焯:《云冈石窟全集》第5卷·释论,青岛出版社,2017年,第2页)

上述洞窟的主要特点为:平面方形,前后分室,平顶雕平棊藻井,壁面分层分段,有窟檐建筑,多为双窟。其中许多特点可以在古印度方形窟、龟兹方形窟、敦煌莫高窟北凉方形窟中找到线索。

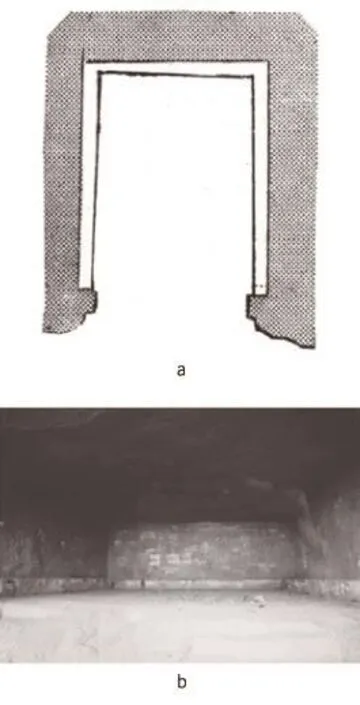

古印度方形窟初见于前2世纪,洞窟平面方形、平顶,无装饰,前室或有或无,有的于主室后壁或侧壁凿凳状物(图9a,图9b)。此类洞窟数量不多,“有些可能为僧侣的住宅或餐厅”,“有些可能为储藏室”,[11](P568)属生活用窟。5至6世纪时,有些窟才在侧壁开龛造像,从而兼具礼拜功能。

图9a 均讷尔地区锡万内里第64窟平面图(李崇峰:《佛教考古:从印度到中国》,上海古籍出版社,2015年,第568页)

图9b 均讷尔地区杜尔贾莱纳第13窟内景(李崇峰:《佛教考古:从印度到中国》,上海古籍出版社,2015年,第568页)

克孜尔石窟中方形窟是一种主要样式,占总窟数之1/3强。其出现时间为克孜尔石窟第二个阶段,即330-530年。[7](P27-28、35)产生较早的应该会对云冈石窟产生影响。其平面多为方形或横长方形,大多分前后室,主室(后室)顶有横券顶、穹窿顶、斗四套斗顶、覆斗顶和纵券顶,前室顶有平顶、一面坡和覆斗顶。部分平面为长方形或长条形,窟顶为纵券顶、平顶。这些方形窟有的无造像和壁画,亦无附属生活设施,“可能用于传戒,说法”,有的开龛造像或绘制壁画,可能用于礼拜,[3](P21)抑或为“禅修与禅观的重要场所”。[12]可见,龟兹方形窟不仅丰富了窟顶样式,且在功能上演变为宗教活动用窟。

敦煌莫高窟早期洞窟基本可分北凉、北魏、西魏、北周四期。早于云冈中期的仅有北凉三窟,即第268、272、275窟,开凿时间大约在北凉统治敦煌时期即421-439年。[13](P33)三窟中,第268窟为禅窟(由主室和南北侧壁各2个小室组成,最初可能无佛像),[14]此处不做讨论。第272、275窟平面分别为方形、长方形单室。前者为近穹窿形顶,中心浮塑斗四藻井;后者为纵向人字坡形顶,浮塑脊枋、椽子。二窟后壁或开龛塑像,或直接塑像,均为单身像;侧壁多为壁画(仅第275窟侧壁上段开龛塑像),布局均分上中下三层。这两窟显然亦为宗教活动用窟。

由上可知,云冈佛殿窟承袭了印度方形窟方形平面、平顶的基本结构特征,将龟兹窟前后分室的趋向固定为统一模式,并和龟兹、敦煌一道,通过造像,将印度为数不多的生活用窟演绎为中国佛教石窟中一种主要的宗教活动用窟——佛殿窟。

在此基础上,云冈还“放大”了已在敦煌莫高窟北凉方形窟中崭露头角的某些因素,如藻井、壁面分层等,并融入窟前建筑、双窟①双窟并非最早出现在云冈,张掖金塔寺东西窟(中心柱窟)为北凉时开凿,麦积山第74、78窟(方形、平顶、敞口大龛)也可能略早于云冈。设计等元素,②云冈中期洞窟多具有这些特点,不限于佛殿窟。使其成为汉魏宫殿或寺庙建筑石化的典范。

一是窟顶平棊藻井。(图10,图11)平棊藻井本是汉代以后中国木构建筑中一种高规格屋顶造型。尤其是藻井,常用于宫殿或庙宇,非普通民居可见。平棊一般以木条分格,形似棋盘。藻井通常以叠木堆砌,状如覆斗,有斗四(四角形)或斗八(八角形)等。这一元素在云冈佛殿窟被发挥得淋漓尽致。云冈第7、8窟窟顶均为仿木梁架的六格平棊,东西一梁、南北二枋。平棊格内为抹角叠砌的近斗四形藻井。每一藻井中央雕团莲,四周雕飞天。梁枋雕飞天,梁枋交接处雕团莲。整个平棊藻井共雕飞天48身,其中南排中央格主藻井有8身。第9、10、12窟的前室顶与第7、8窟风格相近而又有所变化,后室顶则创新明显。以第12室后室顶为例,平棊为奇数异形格,有3个方格、4个直角梯形格,共7格。其关键技术在于斜枋的应用。北侧中央2方格分别雕鸠摩罗天、摩醯首罗天,南侧中央方格雕阿修罗,为核心部分,4个直角梯形格内均为天人,四周和梁枋上雕飞天(图12)。

图10 云冈第7窟后室窟顶、中南部藻井(张焯:《云冈石窟全集》第5卷·图版,青岛出版社,2017年,图301、图305,第304页、312页)

图11 云冈第8窟后室窟顶、中南部藻井(张焯:《云冈石窟全集》第6卷·图版,青岛出版社,2017年,图235、图241,第260-261页、269页)

图12 云冈第12窟后室窟顶(张焯:《云冈石窟全集》第10卷·图版,青岛出版社,2017年,图292,第296页)

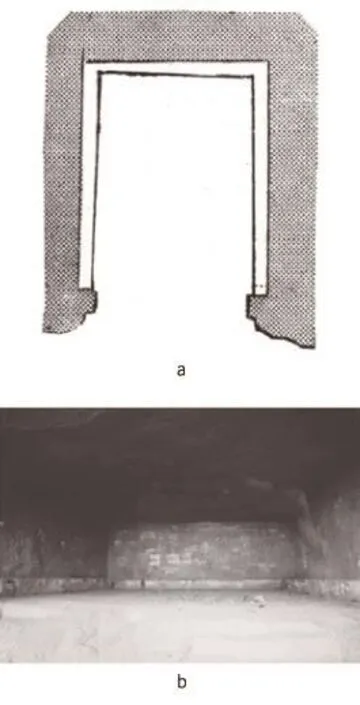

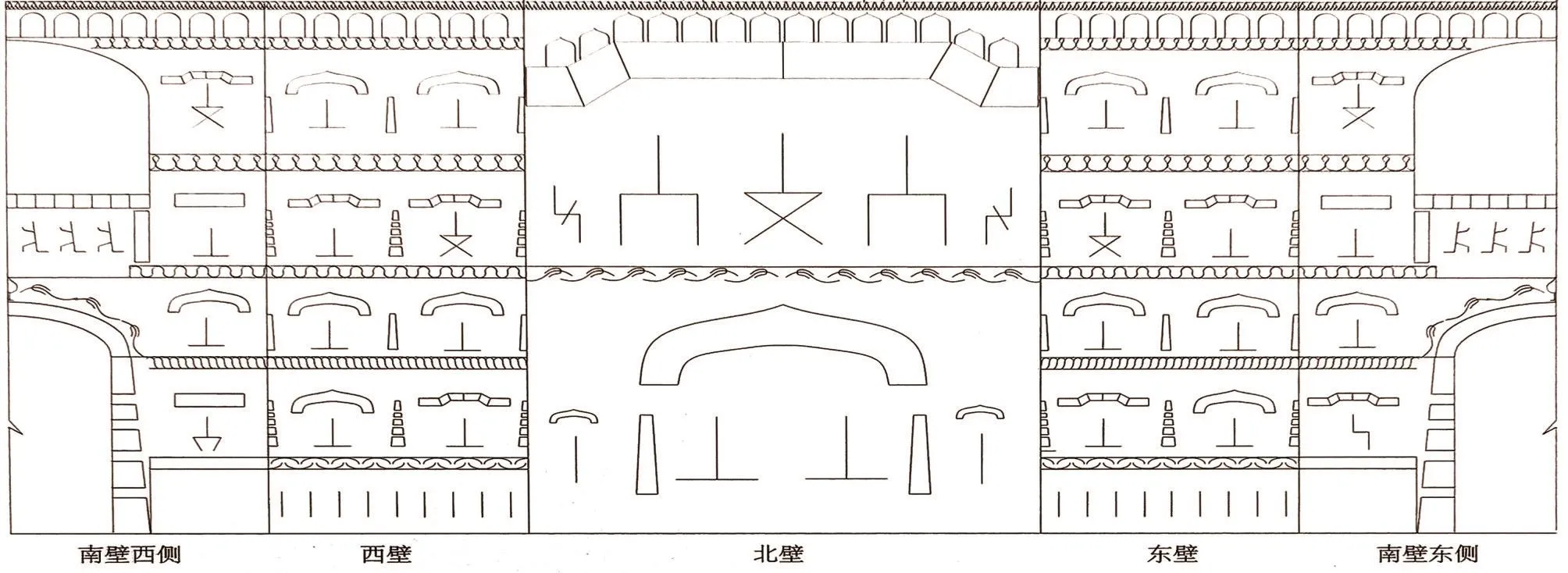

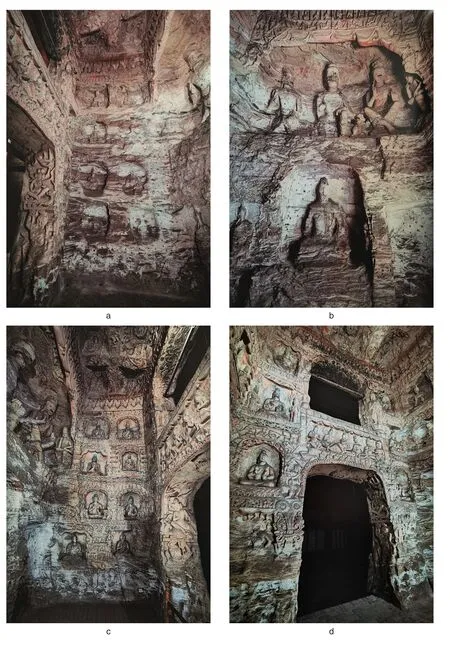

二是壁面布局分层分段。云冈的这一特点不仅比敦煌莫高窟北凉窟表现更加突出,且常与双窟设计相结合。第7、8窟为一组双窟。第7窟后室北壁分上下两层大龛,东西南三壁均分6层。以塔、菩萨、墙壁交线为经,以莲瓣纹、忍冬纹为纬且三壁贯通,划分区域。东西二壁雕刻对应。底层皆供养人行列(严重风化,隐约可辨),顶层皆坐佛列像,中间层次皆为双龛,第2层两龛相异,第3至第5层每层两龛相同。南壁中央上开明窗、下开窟门,底层、顶层雕刻与东西壁相同,第2层左为文殊、右为维摩诘,第3至第5层两侧各一龛像相互对应(图13,图14)。第8窟后室壁面布局与第7窟基本相同(图15)。两窟前室壁面设计采取整体对应原则:第7窟东壁与第8窟西壁上部均雕佛本生故事,第7窟西壁与第8窟东壁均雕千佛(图16,图17)。第9、10双窟亦存在类似关系。另如第12窟,前室东西壁均分4层,北壁分5层,后室东西南壁均分5层。从保存较好的前室北壁来看:壁面中央上开明窗下开窟门,底层风化,第2层两侧各一个4尊坐佛屋形龛,第3层两侧各一个一佛二菩萨盝形龛,第4层左右分别为“初转法轮”和“四天王奉钵”故事龛,顶层为飞天和伎乐天列龛(图18)。

图13 云冈第7窟后室壁面布局示意图(张焯:《云冈石窟全集》第5卷·释论,青岛出版社,2017年,第5页)

图14 云冈第7窟后室西壁(a)、北壁(b)、东壁(c)、南壁(d)(张焯:《云冈石窟全集》第5卷·图版,青岛出版社,2017年,图26、图27、图28、图29,第25、26、27、28页)

图15 云冈第8窟后室西壁(a)、北壁(b)、东壁(c)、南壁(d)(张焯:《云冈石窟全集》第6卷·图版,青岛出版社,2017年,图9、图10、图11、图12,第11、12、13、14页)

图16 云冈第7窟前室西壁、东壁(张焯:《云冈石窟全集》第5卷·图版,青岛出版社,2017年,图13、图15,第12、14页。)

图17 云冈第8窟前室西壁、东壁(张焯:《云冈石窟全集》第6卷·图版,青岛出版社,2017年,图7、图8,第8、9页)

图18 云冈第12窟前室北壁(张焯:《云冈石窟全集》第10卷·图版,青岛出版社,2017年,图3,第6页。)

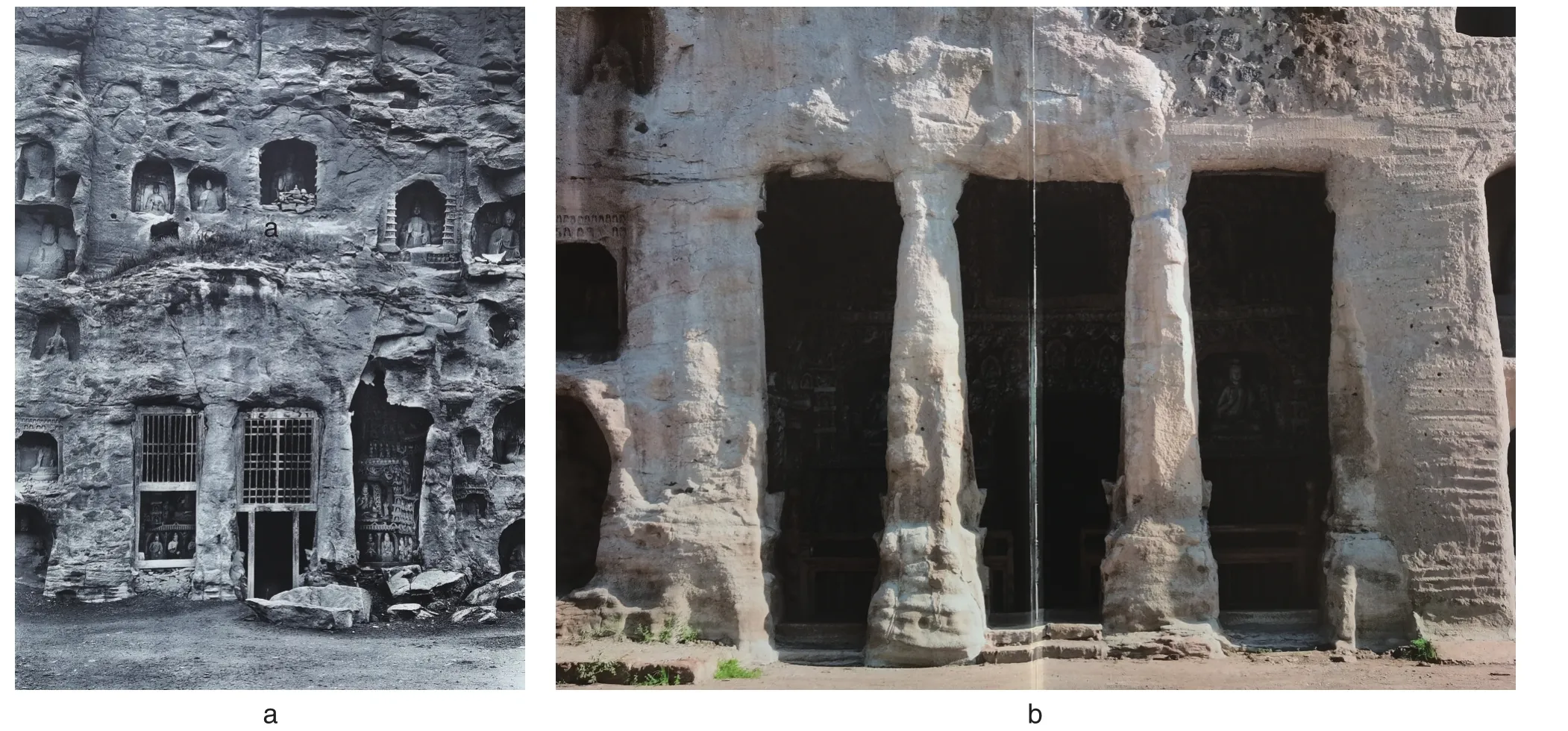

三是窟前建筑。两组双窟的窟前建筑亦为整体设计。第7、8窟双窟前室(现露天)由三道石墙构成,窟前东西两侧各有一列柱,中央的龟趺石碑为典型的传统中华样式(图19)。第9、10窟双窟共用一前庭。窟外东西两侧各有一多层佛塔,每窟各两根石柱,各一座三开间仿木构窟檐建筑(图20)。此外,第12窟窟前亦曾有一座四列柱形成的三开间庑殿顶崖阁建筑(图21)。窟檐建筑模仿了北魏都城汉魏宫殿的结构,特别是两组双窟,更强化了汉族宫殿式建筑的宏伟气势。

图19 云冈第7、8窟外景(a京都大学人文科学研究所编著,中国社会科学院考古研究所编译:《云冈石窟》第4卷·图版,科学出版社,2014年,图1;b张焯:《云冈石窟全集》第5卷·图版,青岛出版社,2017年,图1,第2页)

图20 云冈第9、10窟外景(a京都大学人文科学研究所编著,中国社会科学院考古研究所编译:《云冈石窟》第6卷·图版,科学出版社,2014年,图2;b张焯:《云冈石窟全集》第7卷·图版,青岛出版社,2017年,图2,第4页)

图21 云冈第12窟外景(a京都大学人文科学研究所编著,中国社会科学院考古研究所编译:《云冈石窟》第9卷·图版,科学出版社,2016年,图1;b采自张焯:《云冈石窟全集》第10卷·图版,青岛出版社,2017年,图2,第4页)

具体到各窟,亦各有特点。如两组双窟在前室靠近北壁处有拱顶甬道连通两窟,第9、10窟后室设礼拜道。

此外,前后室间的窟门和明窗有多种组合形式,梵夏元素多少不一。第7、8窟窟门、明窗均为圆拱形,完全为古印度风格;第9、10窟明窗亦为拱形,但第10窟窟门内外都采用方正过梁式,门楣门框嵌入壁中,为汉族风格,第9窟窟门采用前室过梁式、后室圆拱形即外方内拱混合式,一门兼具中西风格;第12窟则为方形明窗、拱形窟门。

需要说明的是,云冈晚期的中小型洞窟以平顶、平面方形为主要样式,壁面布局依窟之大小有单层、双层或多层布龛等形式,其基本结构与云冈中期的佛殿窟类似,可视为其缩小版。故不再单独分类。

三、中心柱窟

云冈石窟共有中心柱窟8个,即中期的第11、6、1、2窟,晚期的第39窟(晚期最大洞窟)、规模较小且未完工的第5-28窟和第13-13窟及未完工的第4窟。

上述洞窟的基本特点为:平面方形、平顶,方形塔柱居于洞窟中心,通顶、分层并四面开龛造像。这些特征从古印度塔庙窟、龟兹及河西早期中心柱窟中均可不同程度地找到踪迹。

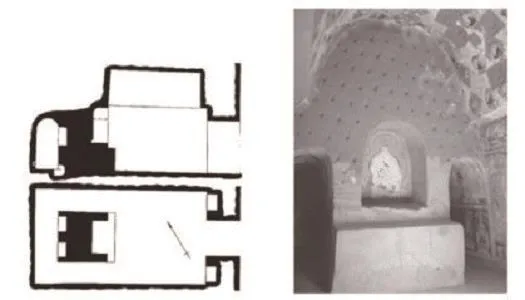

古印度是塔庙窟的发源地。据李崇峰考察,摩诃剌侘塔庙窟前后出现过3种形制。前2世纪中叶,出现圆形平面;前2世纪到1世纪中叶,盛行纵券顶、倒U字形平面(长方形平面主室和半圆形后室)①笔者认为后室为主室,因为佛塔居于后室。,两侧壁和后壁前有列柱,塔居后室中央,塔顶未接窟顶;1世纪中叶到3世纪中叶,又出现平顶、方形或长方形平面,窟内无列柱,塔刹接窟顶(图22)。[11](P577-579)该地区塔庙窟形制的演变轨迹在古印度颇具代表性。②王云将拜坦、孟买附近古印度的早期塔庙窟分为两个时期。在探索期,主室为圆形平面、穹隆顶,开凿时间为前3世纪末至1世纪;在成熟期主室为马蹄形平面、纵券顶,开凿时间为前2世纪早期至2世纪末,与李崇峰所说的前两种形制基本对应,只是时间范围有所不同。(王云:《丝路佛教石窟系列(一)——印度早期佛教石窟》,《中国美术》2017年第4期,第112—121页)从佛塔来看,经历了从无装饰到仅有简单装饰的过程,但基本结构一般均由圆筒状塔基、半球形覆钵体和平头组成,没有开龛造像。开龛造像是5世纪后半期以后的事了。

图22 古达第15窟平面图及窟内佛塔(李崇峰:《佛教考古:从印度到中国》,上海古籍出版社,2015年,第579页)

中国的塔庙窟,最早出现于龟兹。克孜尔第一阶段的中心柱窟,宿白认为出现于 230-410 年,[7](P23、35)李崇峰认为约始于3世纪后半叶或更早,[11](P580)李尚全认为始于东汉末即2世纪末3世纪初。[15]如第38、13窟。洞窟平面为长方形或方形,主室纵券顶,可能是结合了古印度第2种塔庙窟顶和第3种塔庙窟平面的特征。左右甬道及后甬道顶部为较低的券顶,蘑菇状塔柱(实际既非塔形亦非柱形)居后部中央而通顶,正面开龛造像,塔基平面方形,塔身不分层(图23)。虽然第38窟中心塔柱后壁有2龛,但总体来看,大多塔柱只在正面开龛造像,其他壁面不开龛。这种方形平面券顶窟成为克孜尔中心柱窟的主流样式。此外,也有个别洞窟为穹隆顶、斗四套斗顶、一面坡、平棊顶。

图23 克孜尔第38窟平面、纵剖面图及内景(李崇峰:《佛教考古:从印度到中国》,上海古籍出版社,2015年,第580页)

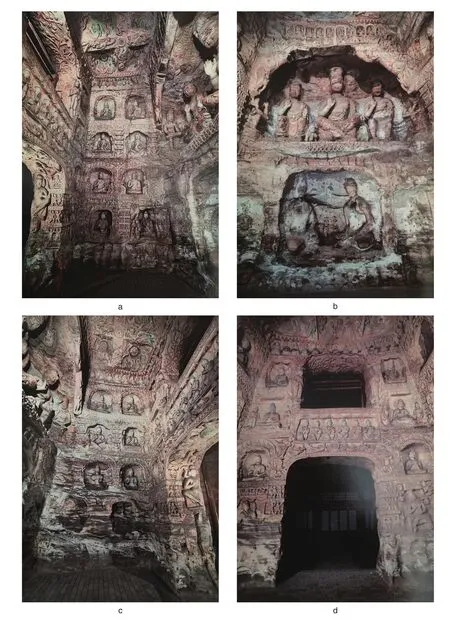

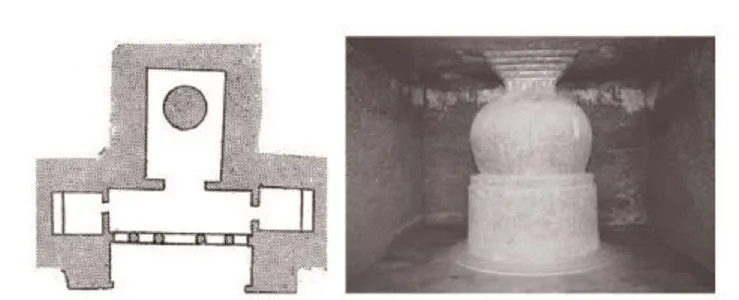

河西的中心柱窟,以天梯山石窟现存第1、4窟和金塔寺石窟东西窟为最早。关于天梯山第1、4窟所处时期,有北朝、北魏、北凉等说法。③北朝说,见史岩:《凉州天梯山石窟的现存情况和保存问题》,《文物参考资料》1955年第2期,第83、86页。北魏说,见张宝玺:《河西北朝中心柱窟》(摘要),《敦煌研究》1988年第2期,第18-19页。北凉说,见宿白:《凉州石窟遗迹和“凉州模式”》,《考古学报》1986年第4期,第438页;国家文物局教育处编:《佛教石窟考古概要》,文物出版社,1993年,第37-40页。笔者更倾向北凉说。根据史岩先生在上世纪50年代的实地考察及描述可知,第1窟平面为长方形,顶部形制不明,方形塔柱位于洞窟中央且通顶,有塔基,塔身分3层,每层上宽下窄,呈阶梯状,每层的四面中央各开一龛,每龛内有一坐佛,为后世补塑,龛外无胁侍像,窟右壁和塔柱残存壁画(图24)。第4窟中心塔柱分2层,四面开龛,每面上下各2龛,其余与第1窟略同。[16]金塔寺石窟东西窟亦为北凉时开凿。二窟形制基本相同,为双窟,东窟规模大于西窟。均为纵长方形平面,塔柱方形,居于洞窟正中央且通顶,柱顶与窟顶交接处为覆斗形,塔柱有高坛基,柱身分3层,每层四面开龛造像。窟内四壁不开龛,所留壁画分3层。据上世纪60年代初甘肃省文物工作队考察,除西窟底层为原作外,大部分为后世所绘,但西窟窟顶底层壁画表面脱落露出的原作与新疆早期壁画风格相近。[17]

图24 武威天梯山石窟第1窟平面、立面示意图(宿白:《凉州石窟遗迹和“凉州模式”》,《考古学报》1986年第4期,第438页。)

敦煌莫高窟早期洞窟中的第259、254、251、257、263、260、487、265窟为中心柱窟,但开凿年代为北魏中期,约在465-500年,[13](P33)相当于云冈石窟中期及稍后几年。因此相互间不太可能存在渊源关系,出现类似特征则是可能的,事实亦如此,如四面凿龛造像等。

由上可知,从古印度早期第3种塔庙窟到龟兹中心柱窟再到河西(天梯山、金塔寺)中心柱窟,与云冈中心柱窟的相似性基本呈递增趋势。如方形平面为四地共有特征,方形塔柱开龛造像为中国三地的共有特征(其中龟兹塔柱具有由印度“塔”到中国“柱”的过渡性),塔柱居洞窟中央、分层且四面开龛造像为河西与云冈共有的特征。需说明的是,中国的中心柱窟中均为开龛造像的方柱,古印度早期塔庙窟中为无龛像的佛塔,有人认为二者分别代表像法信仰和正法信仰两种不同的佛教时代特征。[15]也许,更确切点说,中国式“塔柱”兼有印度佛塔崇拜和中亚佛像崇拜抑或正法信仰和像法信仰的双重特点。

但相对于龟兹、河西,云冈的中心柱做了向上收分,且造型更加复杂多样,也更中国化。从各窟来看,除第4窟(未完工)为单层外,其余各窟均有分层,风格各异。第11窟为两层通体(无出檐)结构(图25),属中亚建筑风格。第6窟为瓦垄屋顶出檐与方形宝盖顶结合的两层结构(图26);第1窟为一斗三升拱瓦垄屋顶出檐与方形宝盖顶结合的两层结构(图27);第2窟共4层,第1至第3层为一斗三升人字拱瓦垄屋顶出檐结构,檐下左右两侧有八棱廊柱,顶层为未完成的方形宝盖(风化严重)(图28)。此三窟均为中西结合样式。第39窟为阁楼式五层塔楼结构(图29),完全采用了汉族传统样式。从第11窟、6窟、1窟、2窟、39窟,中心柱逐渐完成了汉化过程。

图25 云冈第11窟中心塔柱东南角(张焯:《云冈石窟全集》第9卷·图版,青岛出版社,2017年,图5,第8页)

图26 云冈第6窟中心塔柱东南角(张焯:《云冈石窟全集》第3卷·图版,青岛出版社,2017年,图10,第10页)

图27 云冈第1窟中心塔柱(张焯:《云冈石窟全集》第1卷·图版,青岛出版社,2017年,图5,第10页)

图28 云冈第2窟中心塔柱(张焯:《云冈石窟全集》第1卷·图版,青岛出版社,2017年,图60,第80页)

图29 云冈第39窟中心塔柱(张焯:《云冈石窟全集》第19卷·图版,青岛出版社,2017年,图286,第259页。)

此外,从门窗来看,各窟门窗多为古印度圆拱形,第6窟的窟门则采用了中式方形。

结语

通过对云冈3类洞窟形制的分析可知,对其产生影响的因素主要包括以下四方面。其一,印度佛教石窟艺术。云冈大像窟的穹隆顶样式曾见于前3世纪末至前1世纪印度最早的一种塔庙窟,佛殿窟源于前2世纪印度的生活用窟方形窟,中心柱窟源于1世纪中叶到3世纪中叶印度平顶方形塔庙窟。印度式的圆拱形窟门和明窗在云冈大像窟和中心柱窟中得到普遍使用,在佛殿窟中也有相当使用。其二,龟兹、河西石窟艺术。佛教艺术沿着丝绸之路传播,进入中国的第一站就是新疆,从龟兹到河西再到云冈,一路东传。云冈在窟中置大佛是效仿龟兹大像窟的做法;云冈佛殿窟继承了克孜尔方形窟前后分室的结构特点和宗教用途性质,也充分发展了敦煌莫高窟北凉方形窟壁面布局分层、顶部使用藻井的经验;云冈中心柱窟以“方柱”代替“佛塔”并在其上开龛造像是受克孜尔中心柱窟影响,塔柱居窟中央、分层且四面开龛造像则是受天梯山、金塔寺中心柱窟影响;云冈的双窟也可能参考了金塔寺东西窟的设计理念。其三,汉族传统木构建筑艺术。云冈佛殿窟主要是以汉魏宫殿建筑和中国早期佛寺为蓝本;中心柱窟中,塔柱或有瓦垄屋顶出檐样式,或有一斗三升人字拱构件,或为阁楼式塔楼结构。各类洞窟中,方正过梁式窟门和方形明窗不时出现,窟外仿木构窟檐建筑也很常见。此外,在河西石窟中借鉴并极力发展的也往往是其中的中国化元素。其四,自我创新。云冈石窟也结合实际,进行创新。如对大像窟平面进行个性化设计,对平棊藻井顶做异形化处理,中心塔柱样式各不相同,等等。

总之,云冈石窟的各类洞窟形制,既有对印度石窟艺术中某些基本元素的吸纳,亦有对龟兹和河西石窟艺术中某些合理因素的借鉴和发展,更有汉族传统木构建筑艺术的融入,以及结合实际的自我创新。因此,其不仅是北魏时期多民族文化交融的结晶,亦在某种程度上折射出佛教石窟艺术的中国化、民族化进程。