明星粉丝社群情感劳动的规训研究

王 珠

(作者单位:四川大学文学与新闻学院)

情感劳动是非物质劳动重要的子范畴,随着网络技术和在线平台的发展,学者对情感劳动的关注从线下实践延伸到了线上。而粉丝社群作为当今网络上无法避开的一个重要社群,也越来越受到关注。而且,粉丝社群本身就带有强烈的“情感”属性,故粉丝的情感劳动也逐渐进入研究视野。现有研究大多将情感劳动视为由情感引起的自发劳动行为,但随着粉丝情感劳动的深入发展,其被纳入组织的规范管理之中。那么,粉丝的情感劳动如何被组织本身的权力所规训?这种规训呈现出什么样的特征?本文采用参与式观察法,选取某明星粉丝社群为研究对象,围绕上述问题进行研究。

1 文献回顾

情感劳动(affective labor)由哈特和奈格里提出,指的是一种非物质形式的劳动,“主要生产或操纵诸如放松的感觉、幸福感、满足感,兴奋或激情的劳动”[1]。相似的概念有情绪劳动(emotional labor),由霍克希尔德提出,指劳动者通过对自身情绪状态(表层表演)和心理感受(深层表演)的控制,使自己的外显行为和内心状态都满足工作需求[2]。国内有研究者将affective labor和emotional labor二者都译为“情感劳动”,但本研究采用前者的概念。目前相关研究主要有3个取向:概念来源梳理、应用实践和劳动主体行为研究[3]。

而关于粉丝情感劳动的研究主要有以下视角:一是政治经济学视角。杨馨以“L粉丝后援会”为例,对粉丝的情感劳动进行政治经济学批判,她认为粉丝主动“做数据”并不意味着粉丝彻底摆脱了剥削与控制[4]。庄曦和董珊则以“共识”动员为关键词,解读了社交媒体情境下粉丝情感劳动的组织及实践路径[5]。二是文化研究视角。例如,林品以“鹿晗的粉丝社群”为例,分析了粉丝情感劳动的政治转化[6]。三是主体性研究视角。例如,王艺璇将由网络粉丝社群形塑的情感劳动过程称为“生产主体”的过程,自主性机制成为网络粉丝社群情感劳动控制的核心机制[7]。四是对粉丝主体情感体验的关注。马修·霍森(Matthew G. Hawzen)和克里斯托弗·麦克劳德(Christopher M.McLeod)研究了体育迷群体,发现体育管理专业的学生所拥有的“体育迷”身份对他们找到相关工作具有一定的作用[8]。凯蒂(Katty Alhayek)探讨了电视剧《权力的游戏》阿拉伯粉丝的文化生产和消费,发现该游戏官方页面的工作成员认为自己的工作动机是对《权力的游戏》的喜爱[9]。

综上所述,粉丝情感劳动的研究重视粉丝个体行为与意义的研究,然而情感劳动是明星粉丝社群不可避免的一种日常实践,受其组织管理,但目前从组织的规训视角展开研究的较少。“规训”有纪律、教育、训练、训导、校正和处罚之意,也用来指称某一知识领域和学科[10],其在福柯《规训与惩罚》中被指称为一种权力技术。这种权力关系直接干预和控制身体力量,“使后者不仅在‘做什么’方面,而且在‘怎么做’方面都符合前者的愿望”[11]。在这一过程中,知识为直接干预个体生命提供了认知图式和规范指导[12]。由此,规训的核心应是结合了权力与知识的身体行动纪律或规范的制定与实施。故本研究将从“规训”视角,探究明星粉丝社群情感劳动的规训过程,以期为粉丝社群研究提供新的思路,同时为粉丝社群日常管理提供参考。

2 明星粉丝情感劳动的经济逻辑

粉丝的情感劳动成为明星粉丝的日常实践,依赖的是其“情感劳动—数据—流量—资本”转化的经济逻辑。

2.1 粉丝情感数据化

在流量时代的粉丝生产中,资本依旧是重要的驱动力,粉丝群体沦为商业齿轮运转中的一颗颗螺丝钉[5]。“爱他(她)就要给他(她)做数据”,是每一位了解“粉圈”的人都熟悉的话,这也成为粉丝社群的一个潜在规则。这一话语背后,是将粉丝对明星的情感通过数据来衡量的量化过程。粉丝对明星的感情是抽象的,但是组织内部通过“做数据”的方式将其量化。这一过程,也就实现了粉丝情感的数据化。粉丝对明星的喜爱中包含着“希望他(她)更好”的情感,所以粉丝主动加入“粉丝后援会”“数据组”或“做数据任务小组”,将其对明星的“爱”转化成劳动,并在其中获得“尽我所能”的满足感和愉快的参与体验。

粉丝的情感劳动包括日常超话社区签到、打榜(包括超话、音乐等各种影响力排行榜)、控评(对指定微博的转发、评论和点赞)、反黑(对指定微博进行举报)等。

2.2 粉丝数据流量化

在大数据时代,数据也嵌入了粉丝社群中,并成为衡量一个明星“火不火”的依据。粉丝本着“有数据才有流量”的想法,为喜爱的明星“做数据”。数据声量好(在排除虚假数据之后),说明一个明星的粉丝基础和黏性也相对较好,此时这些数据就有了流量化的可能。

2.3 流量到资本的转化

在追求流量的时代,资本对明星的投资中一项重要的考察内容即为流量。各个媒介平台也为这种流量的衡量提供了各种各样的机制,如新浪微博的“超话排行榜”、百度的“鲜花榜”等。明星的热度、话题指数和粉丝黏度甚至粉丝的购买力,都能通过数据进行精准衡量,这都属于“流量”的范畴。

3 明星粉丝情感劳动的规训过程

粉丝社群是一个网络组织,对于情感劳动这样的日常实践,组织内有一套完整的规训机制。这一机制体现在相关组织规范的制定、情感劳动动员过程和对粉丝“出格”行为的处罚上。

3.1 规范制定:情感劳动作为圈层准入指标

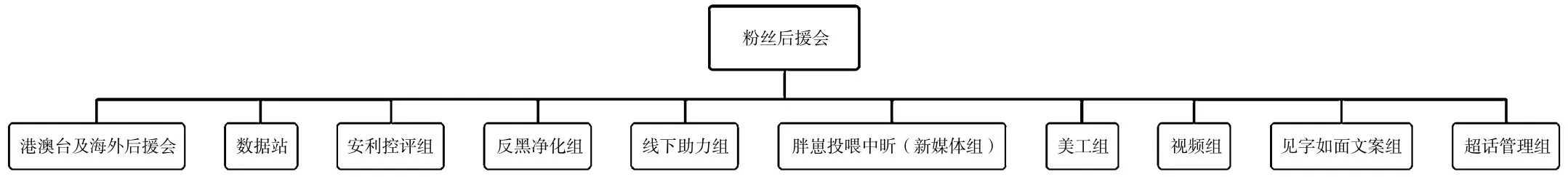

本文通过参与观察某明星粉丝后援会及其下设核心功能组(见图1)的准入规范,发现在招纳普通粉丝进入核心圈层时,总会出现有关粉丝“做数据”的要求。这一行为的实质就是在通过“是否做数据劳动”“做了多少数据劳动”来考核粉丝对明星的情感投入,而这就是一种情感劳动的逻辑。粉丝组织内部通过对情感劳动进行明确的规定和要求,达到对组织的有效管理和净化目的,并保持社群的黏性。

图1 某明星粉丝后援会组织结构图

3.1.1 超话等级:日常情感劳动卷入规范

数据站、安利控评组、反黑净化组、线下助力组、见字如面文案组等在招新时会对粉丝的超话等级作出明确的规定(大于等于8级或者9级等)。进入官方的粉丝群(微博群、QQ群和微信群)都需要通过数据任务审核,也基本是通过超话等级进行审核。超话等级是根据经验值区间来划定的(见图2),而经验值则是通过粉丝在超话社区的原创、互动、圈粉和助力能力获取。例如:在当前超话评论帖子,每次+1分,每日上限4分,评论自己的帖子不加分;在当前超话转发帖子,每次+1分,每日上限2分,转发自己的帖子不加分;在当前超话签到,签到1天+4分,连续签到2~29天+6分,连续签到30天及以上+8分。故超话等级涉及签到等日常实践,相关规定体现了组织对进入核心管理层的粉丝情感劳动卷入有明确的规范。

3.1.2 控评打卡:情感劳动常态化规范

安利控评组招新时对粉丝的数据要求是最高的:一是近30天内控评组打卡至少20天;二是明星副超话等级≥7级(不可临时求积分);三是微博有100条以上与XX相关,禁止一天内发满凑数。“打卡”及“不可临时”“禁止一天内”等要求,体现了对粉丝情感劳动的常态化规范。

粉丝社群相对军队、学校等组织来说,其纪律和规则的约束力是很弱的,只有通过对核心管理层的准入规则进行严格把控,才能体现出粉丝社群的规训在“做什么”层面的安排。

3.2 规训的“软”实践:情感劳动践行动员

粉丝社群由于自身的组织性质,难以强制要求每一个社群成员都强制执行其规范,故存在规训的动员和劝服过程,其主要由核心功能组及其意见领袖负责。

3.2.1 动之以情:情感劳动的共识制造

选秀投票期间的情感劳动(2020年4月—5月31日):2020年4月,某明星尚未出道,但是粉丝的情感劳动从选秀投票就已经存在。粉丝对明星的喜爱在此时转化成了“让她(C位)出道”的愿望,并投身于“打投”(通过领取账号信息,完成对选手的投票)的情感劳动中。超话社区主要通过塑造悲惨形象来制造情感共识,抓住粉丝的同情心理,制造对明星悲惨经历的共识,促使在社群边缘徘徊的粉丝进入组织,主动为明星进行情感劳动。“XX这十年太难了,难到我一想起就泪眼婆娑”等类似话语经常出现在超话内,并且讲述完情感之后,都会涉及“做数据”的要求,如“XX有啥,只有我们这些粉丝的人头,我们不干活,不拼尽全力,啥都没有[心碎][心碎]”。各平台的任务群则更加注重效率,群里的情感动员主要通过互相鼓励打气来达成共识。这符合群里的时间和任务要求,会使得气氛更加紧张。

明星出道后的日常情感劳动(2020年6月1日至今):该粉丝社群的日常情感劳动主要体现在“做数据”上。粉丝意见领袖会专门负责“做数据”的监督打卡,并通过鼓励等方式来督促个体粉丝进行情感劳动参与。例如,“(数据)破了我们自己的纪录!大家真棒[打call][打call][打call]”,通过鼓励话语,让粉丝在劳动中获得成就感和满足感,从而不断促进自身的情感劳动。

3.2.2 晓之以理:情感劳动的理性劝服

数据站的后援会的下设组织“数据站”,会实时总结需要做的数据内容。主要内容如下:在微博平台上,明星自身微博、明星合作品牌,以及意见领袖相关微博的转发、评论、点赞;在其他平台上,抖音、哔哩哔哩和小红书等平台上相关内容的转发、评论、点赞,音乐专辑、各平台影响力榜单的投票。数据站的情感劳动规训不同于超话社区和意见领袖的共识制造,主要通过以理服人的方式来对粉丝进行理性说服。首先,数据站会实时更新需要“做数据”的内容,也会进行每周数据重点总结,并且将相关内容打包,附上每一个内容的链接,让粉丝的情感劳动更容易触达。此外,粉丝中的部分意见领袖会对“做数据”及其影响进行理性分析。例如,有意见领袖转发了百度百科明星团的相关视频,并配文“做数据有用的意思[打call]//#xx(明星名)idol进化论# [打call]。[求饶]数告诉大家哦,是因为XX蝉联百度百科人气榜内地女明星top1,团子才找到我们联合制作这个视频哒”。由果溯因,向粉丝说明“做数据有用”,通过这样的理性劝服,将粉丝纳入情感劳动的预设轨道。

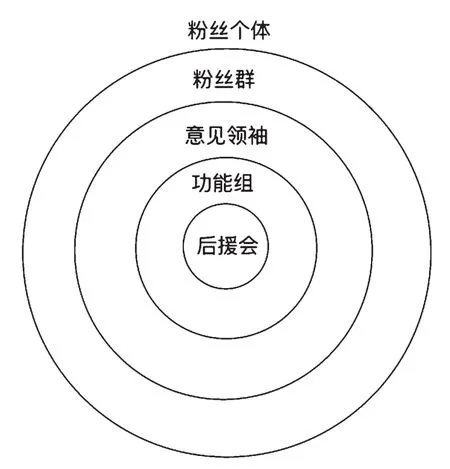

3.3 规训的“硬”实践:“监督”和“处罚”

一个组织内部制定了规范,就会有对执行规范的监督和对违反规范的处罚。但由于粉丝社群组织本身的圈层结构特性(见图2),其规训的惩罚不具有普适性,而是因圈层而异的。监督主要体现在粉丝由外到内进入核心圈层的考核中,通过准入考核的机制来对粉丝的情感劳动进行一种节点式监督。但因为粉丝社群本身是一个自组织,其组织内部的规训惩罚力度相对较弱,这种惩罚体现在对其粉丝组织圈层位置的贬低,严重时甚至将其驱逐出粉丝社群内部。例如,很多意见领袖会在新浪微博发布自己“做数据”的相关内容,由此来证明自身的粉丝属性。事实上,这体现的也是一种主动服从组织规训的过程,将自己的情感劳动置于组织的监督之下。

图2 明星粉丝社群圈层结构图

3.4 明星粉丝情感劳动规训特征

结合粉丝社群自身的网络自组织特性,其情感劳动规训具有自身的特征:

首先,明星粉丝的情感劳动规训呈现出圈层准入考核特征,并且这种考核被严格执行,一般作为进入相关圈层的硬性基础要求,被明确地呈现出来。

其次,明星情感劳动的规训呈现出因圈层而异的特性,并且规训的约束力会随着圈层由外到内而逐渐变强。换句话说,明星粉丝社群的情感劳动规训对核心圈层的力度更强,而对普通粉丝个体的规训力度要弱得多。

4 结语

本文通过参与式观察法,研究某明星粉丝社群在情感劳动实践中的规训过程,发现了明星粉丝的情感劳动规训由于网络社群本身的松散结构特征,不能对其整个社群产生普适性约束力。情感劳动不能作为粉丝的法定义务,只能作为粉丝进入核心圈层的准入考核指标,即是说只有当粉丝的情感劳动达到了一定强度,才能进入靠近权力核心的下一个圈层;而也正是基于此,明星粉丝情感劳动的规训呈现出特定节点考核和因圈层而异的特征。