基于生态审美的城市生态绿地构建对策

邱烨珊 车生泉

城市绿地是城市生态系统的重要组成部分[1],构建生态型绿地对于城市生境、城市野境及健康的城市生态系统营建均有促进作用。随着生态美学与生态文化的兴起,全球对于推动高质量生态景观营造达成共识,对于绿地的生态健康、生物多样性与生态美的关注与倡议越来越多[2-3]。中国城市绿地营建重点正从数量的增加与视觉质量的提高[4],进一步转向绿地生态性与人文性的提高[5]。国家倡导的美学价值观与生态价值观在逐渐变化,在中国近年的城市更新与城市建设进程中,仍然存在城市绿地景观偏重人工化、几何化的景观形式,生态性与自然性逐渐丧失的问题。如何恢复并营建自然健康的、生态价值高的城市绿地景观,以及塑造能引导公众生态审美意识的城市绿地景观是当前亟须解决的重点问题之一。

生态审美作为生态美学的研究对象,是相对于传统审美而言的,以生态伦理学为思想基础、借助于生态知识引发想象并激发情感的新型审美观[6]。本研究通过梳理基于人与自然关系的生态审美的发展历程与关键影响因素,探讨城市绿地生态审美价值认知的内涵概念,总结符合生态审美的绿地特征和当前城市绿地营建中存在的主要问题,提出城市生态绿地构建策略及自然式植物群落配植模式,旨在为探索以人为本的、生态美与城市文化品质兼具的城市绿地景观设计路径提供理论依据。

1 生态审美的发展与内涵

1.1 生态审美的发展历程

1.1.1 以人类为中心的景观审美

美感源自秩序、比例和色彩的愉悦感[7]。文艺复兴时期,古希腊和古罗马的古典主义在造园艺术中,将规律性、拘束力、对称性、比例和平衡等特征确立为美的必要特征。格奥尔格·威廉·弗里德里希·黑格尔(Georg Wilhelm Friedrich Hegel)[8]提出西方园林用建筑艺术中的秩序、整齐、统一、平衡与对称的方式来组织自然事物。勒内·笛卡儿(René Descartes)[9]认为,审美品质并非源于自然风景的固有品质,而是源于人类的主观感觉。伊曼努尔·康德(Immanuel Kant)和大卫·休谟(David Hume)因此以主观主义范式看待美,认为审美源于主观的判断,并受人类的价值观、情感、经验、教育、艺术等方面的影响[10-11]。康德等的美学理论与当代的进化论美学观点相似,如戈登·H·奥里安斯(Gordon H. Orians)的栖息地理论[12]、杰·阿普尔顿(Jay Appleton)的避难所理论[13]、罗格·S·乌尔里希(Roger S. Ulrich)的情感理论[14]和斯蒂芬·卡普兰(Stephen Kaplan)的信息处理理论[15]等都认为人类对风景质量的感知植根于生存,受偏爱的风景往往有益于人类的生存福祉。

19世纪末浪漫主义的出现改变了人们对自然的态度,让-雅克·卢梭(Jean-Jacques Rousseau)主张“回归自然”[16],推动了西方社会对自然的近乎泛神化的热爱,并进一步推崇自然主义景观设计[17-18]。但究其本质仍旧是建立在人类的视觉审美需求上,而非对生态系统价值的保护与欣赏,是机械主义的自然观。

1.1.2 以生态为中心的景观审美

1962年雷切尔·卡逊(Rachel Carson)的《寂静的春天》[19]一书面世,以“反人类中心主义”为理论基点的“生态中心主义”(Ecocentrism)运动由此开展起来。生态中心主义强调自然生态具有独立存在的价值,并不依赖于人,一切生态问题都源于人的错误价值观与行为[20],要摆脱生态危机必须破除人类中心主义价值观,荒野美学应运而生。19世纪中叶,被称为美国历史上“第一自然阐释者”的亨利·大卫·梭罗(Henry David Thoreau)为美国荒野文学带来深远影响[21],他认为“荒野”是“比文明更高级的文明”。约翰·缪尔(John Muir)等[22]建立文学艺术哲学,把荒野和美联系在一起,提倡基于自然多感官的积极的审美观,其审美对象涵盖蛇、熊、蜥蜴等通常令人生畏的生物。福尔摩斯·罗尔斯顿(Holmes Rolston)[23]从环境伦理学视角,倡导“哲学走向荒野、美学走向荒野”,强调尊重人与自然所构成的共同体,并提出为大自然的动态发展过程提供一定的空间,以避免人类对自然的过分开发和破坏。景观质量评估将荒野景观的价值、质量与特征(如地貌地形、土地覆盖等)与生态审美联系起来[24-27]。生态中心主义突破了传统的人类中心论,为生态审美的发展打下理论基础。

1.1.3 适应人类需求的生态审美

奥尔多·利奥波德(Aldo Leopold)的“保护美学”确立了生态美学的理论思路[28];约瑟夫·W·米克(Joseph W. Meeker)[29]提出“生态美学”术语,将生态系统的复杂性与多样性视为生态审美的标准;艾伦·卡尔森(Allen Carlson)[30]的“肯定美学”(positive aesthetics)认为,未被人类影响过的自然环境具有肯定性的审美特性和审美价值,借助生态学知识对自然进行“适当的”欣赏,就能得出“自然全美”的结论。从“生态的进化大地美学”[31]到“诗意的栖居论”[32],生态审美融合了生态学与传统美学理论,但生态景观由于存在非视觉性的感知维度,具有大尺度或微小尺度的自然动态特征(如水文过程),难以被人们所认知,成为传统景观美学与生态价值冲突的主要原因[20]。生态审美具有参与性[33],生态审美价值通常需要人们与自然环境相互作用来体现[34],公众的价值观、态度和习惯对生态景观可持续性影响很大,适当的人为管护能更好地维持生态景观。

中国传统文化对人与自然关系的思考则更为系统、整体[35]。万物存在于自然且动态、循环地发展,这与生态美学观相契合;传统文化观将美学与生态学、伦理道德相联系,体现人类对自然的关怀[36]。曾繁仁[37]认为,生态审美对象需要从人类中心过渡到生态整体;从自然的完全“祛魅”到部分的“复魅”[38-39]。新环境范式(new environmental paradigm)①提倡一种新的人和自然世界的关系,即人是自然整体的一部分且不脱离于自然。

1.2 兼顾生态价值与审美需求的生态审美

生态审美既涉及自然环境的生物物理特征,又涉及人类的主观感知[40]。其理论包括古典美学理论[41]、生态学理论[42]、生物进化论理论[43]和环境心理学理论[44]。传统的景观偏好更注重评估环境的物质特性。在纯粹的景观审美中,人们直接通过景观视觉感知来获得愉悦感,而生态学拓宽了审美对象的范围[28],引导观赏者在欣赏单独物体的同时欣赏其生存环境中的其他事物,其审美感知过程更为整体、系统。保罗·H·戈布斯特(Paul H.Gobster)等[20]指出:“人类作为生物体所能感知的景观尺度是将人类与生态现象联系起来的关键。”而在生态审美过程中,人们在视觉感知的基础上,通过对景观的动态发展过程和生态健康水平的进一步理解而获得愉悦感[45]。

融合美学与生态学原理,本研究提倡兼顾生态价值与审美需求的生态审美观。生态审美观并非以人类为中心的机械主义的审美观,也非纯粹以生态为中心的、完全荒野化的审美观,而是在尊重自然,保障景观环境的生态质量、生态系统健康与生物多样性的前提下,兼顾社会发展与人类生产、生活与审美需求的审美观,体现人与自然和谐关系的动态平衡。生态审美是将景观质量与生态健康、生物多样性联系起来的审美体验新范式,强调对景观美的欣赏应建立在对生态过程的理解、体验及参与之上。

2 城市绿地与生态审美

2.1 影响城市绿地生态审美的关键因子

卡普兰[46]提出以复杂性、神秘性、一致性和易读性4个美学特征因子构成自然景观偏好矩阵;弗莱认为生态景观与视觉景观感知存在研究范畴与核心评价指标的交叠部分,并在马里·桑德利·特维特(Mari Sundli Tveit)等[47]与阿萨·奥·德桑(Åsa Ode Sang)等[48]提出的7个景观美学特征指标(复杂性、自然性、神秘性、易读性、开阔性、连贯性、审美干扰性)的基础上,提出“生态与审美的共同概念模型”[49]。从亲生物[50]与进化论角度解读美学特征与城市绿地生态审美偏好的联系。

1)人类偏好具有中度到高度复杂性的景观。景观的复杂性包括异质性与多样性,二者相互作用并影响着潜在的生物资源,同时提供大量可用的生态位以容纳更多的共存物种[51-52]。随着物种丰富度(存在的物种数)的增加,物种形态特征呈现多样化趋势,这些形态特征的独立存在或互补组合提高了潜在的审美可能性[53]。生境丰富、植物层次多样的自然环境还象征着更丰富的生存资源。生物栖息地的种类与数量[54]、生物多样性[55-56]、植物群落多样性[55,57]与垂直层数[58]、景观结构多样性[54]、群落的物种均匀度(构成物种的相对比例)[53]等多样性特征均与自然的审美之间存在显著的联系[59]。此外,多样性可通过补偿物种之间的相互作用来调节群落功能稳定性,营造生态价值高,健康、稳定的生态系统。

2)自然性可以增强公众的景观偏好[60-63],但这种偏好关系并非线性增加的,而存在一定阈值[64]:适度的自然场景会对审美感知起积极作用,而植物群落密度过大的、凌乱的自然环境则易遮挡视线,让人产生不舒服或恐惧感而削弱审美,这与生态审美特征中的神秘性与开阔性有关[65-66]。神秘性代表对环境中潜在的资源和危险的判断与观察[15],如人们所偏好的蜿蜒小路和起伏山体往往意味着存在丰富可食资源的可能性,但也面临着诸如猛兽和蛇的隐患。为平衡利弊,人们往往倾向寻找具有多个观察视角和逃命通道的藏身之所,因而青睐开阔性适中、具一定神秘感的环境。

3)易读性可以增强公众的景观偏好[67]。人类视觉系统擅长检测环境中具对称性、高对比度、线条和形状简单的、组织结构清晰的物体。具有以上特性的环境可使空间反馈信息更易于辨识、处理和理解,从而带来审美愉悦感[67]。自然植物的分形结构对审美偏好[68-69]的影响也是易读性的体现:相比过密或过稀的球形树和圆锥形树,树叶稠密适中、树干二叉分支的伞形树更能引起积极的审美偏好[12]。此外易读性还体现在环境的对比度特征上:与周围环境形成鲜明对比的景观要素(如色彩鲜艳的花朵)容易引人注目[70-71],这种对比可使人类注意力资源分配更加高效,减少认知负荷[72],对于选择合适的生存环境有重要意义;同时花色等意味着存在潜在的、可获取的食物资源(如种子、果实等)[73],花色的多样性能指示生物多样性高低[74],因此花团锦簇、硕果累累的景象容易为人喜爱[75]。此外,景观要素间的一致性[50](又称和谐感[76-77])、环境的管理养护程度[20,61,78]与易读性共同影响着对空间信息的解读。

总体来说,景观特征在一定程度上代表着景观环境对于生存资源的供应能力,公众容易对生态价值高,生态系统健康、稳定,便于寻找栖息庇护地的环境产生审美偏好[20],这种审美偏好可提高人类祖先的生存率及繁衍后代的成功率,并伴随自然选择遗传到现代审美基因里[79]。

2.2 符合生态审美的城市绿地特征

符合生态审美的城市绿地应当是生态系统健康、稳定,生态系统服务功能高效、完善,生态过程正常运行,具持续生产力的绿地,强调生态价值与视觉质量并重。主要具有以下4点特征。

1)绿地物种构成多样性,包括物种均匀度与丰富度[80]。物种均匀度具有调解群落功能稳定性的功能[80];物种丰富度代表着营养级网络中更多的能量储存、更大的能量流和更高的群落能源利用效率与群落生产力[81]。二者是绿地生态系统功能的驱动因素[82],也是基因多样性与功能多样性的保障。在城市绿地生态审美中,此特征可具体体现为群落物种丰富度、群落种间构成比例及植物性状多样性。如单位面积内的植物群落物种数目高、植物群落的色彩(叶型)变化丰富且当季群落色彩(叶型)种类多的绿地为符合生态审美特征的绿地。

2)绿地垂直结构合理性,包括植物群落的垂直分层与生态位构成的合理性。群落的垂直空间结构决定了群落的演替、物种生长、物种死亡率、生存资源(如光照、水分等)的种间竞争与利用效率[83]、群落物种多样性[84]及生态系统稳定性。此外,群落垂直空间格局可能影响生境的物理环境条件,如小气候改变、养分循环等。在城市绿地生态审美中,此特征可具体体现为群落的生长势、群落的层级结构的丰富度及各层级的多盖度②。如植物群落生长势良好、乔灌草藤层级与亚层级结构丰富、优势种明显且伴随多种伴生种、具有较多的更新苗,以及各层级多盖度高的绿地为符合生态审美特征的绿地。

3)绿地水平结构异质性,包括景观结构与生境的异质性。体现在景观斑块或边缘密度[85]、地貌、线性或点状景观的多样性指数[86]、生境的种类与数量[53]的变化上。景观异质性可通过影响环境资源分布与种子再分配的途径来控制城市绿地植物群落生产力和景观多样性[87]。在城市绿地生态审美中,此特征可具体体现为绿地中不同生境类型的数量、植物群落水平分布的异质性。如植物群落种植密度合理、群落斑块聚散水平高、生境异质性高的绿地为符合生态审美特征的绿地。4)绿地生态过程中的物质能量的正常交换与流转。能量流通过食物链和食物网产生,稳定的生态系统能量流动可保障群落内物种之间及其同物理、生物环境之间物质和能量的交换[88],可提高群落的性能,也是提供生态系统服务的重要先决条件[89]。在城市绿地生态审美中,此特征可具体体现为绿地中的营养级数量与食物链(网)的丰富程度。如单位面积内营养级数量高、食物链(网)复杂的绿地为符合生态审美特征的绿地。

2.3 当前城市生态绿地建设存在的问题

基于符合生态审美的城市绿地特征视角,当前中国城市绿地植物群落存在物种构成不合理、绿地垂直结构不合理、绿地水平结构不合理的问题。1)城市绿地中物种配植单一现象明显。绿地中常出现单一的地被、灌木、行道树、群落结构配植。此类单一物种结构降低了生物多样性,也降低了生态系统维持自我调节功能、生态系统服务提供和抗干扰能力。2)种植方式人工痕迹过重。绿地中常见大面积的块状镶嵌配植,缺乏物种丰富度与均匀度的结合。如灌木存在条状、大块状、模纹等形式密集种植的情况;林下地被多采用麦冬(Ophiopogon japonicus)、天门冬(Asparagus cochinchinensis)、葱莲(Zephyranthes candida)等物种大面积地块状种植;花坛种植多使用三色堇(Viola tricolor)、秋海棠(Begonia grandis)等花卉,大色块模纹镶嵌,缺少缀花草坪。此类的单一、大面积种植使得植物群落分布密集整齐,缺乏入侵与演替的物种关系,限制了群落的内在自然生长。3)城市绿地对动植物的生境多样性与服务功能贡献单一。群落生境营造忽略场地资源、生境类型与功能需求,缺乏多样化的大型城市森林、雨水花园等生境营造,限制了植物群落尤其是乡土性、地带性植物群落的自然生存和自然发育潜力,也限制了绿地中食物链与食物网的能量流动。

3 基于生态审美的城市生态绿地构建对策与模式

增强绿地空间异质性和植被结构异质性是提升城市生物多样性的重要手段。城市生态绿地构建策略不能以只满足人类的行为活动需求、视觉审美偏好为主要考量,而应当兼顾保障生态系统的健康稳定、多样性与系统性。针对中国当前城市生态绿地建设存在的问题,构建城市生态绿地网络,采用自然式植物群落,在尊重生态过程与自然肌理[90]的同时,将生态功能纳入城市绿地中。

3.1 城市生态绿地网络构建

城市绿地承载着生态调节、生态支持、文化美学等生态系统服务功能[91]。根据绿地基础条件、生态系统服务功能评估以及人类活动干扰程度,将城市绿地划分为生态保育型、生态功能型及生态景观型3类城市生态绿地。生态保育型绿地主要发挥其生态效益,以生物友好的、环境调节功能较强的城市森林为主;生态功能型绿地以隔离防护或游憩两大功能为主导,可供游人游赏;生态景观型绿地以观赏为主,兼顾保障植物群落的自然性、多样性与系统性。

通过对城市绿地开展评估以确定生态绿地类型,利用生态廊道保障生态绿地的连通性,构建城市生态网络。将具有一定面积范围的、几乎不涉及人类活动的绿地划定为生态保育型绿地。区域内禁止任何形式的人类活动干扰及基础设施建设,任由物种自发地竞争繁衍,形成健康稳定的食物链、食物网和营养级等生态关系,以恢复、维持区域的物种丰富度和生态系统稳定性。将人类活动较少的绿地如防护林、隔离带等,划定为生态功能型绿地。使用乡土树种模拟地带性原生植物群落。此类植物群落在适应人类的适度活动干扰后,可进行群落的自然演替,同时继续发挥其生态防护效益。临近人类活动频繁区域的绿地可设置为生态景观型绿地,通过再野化途径配植自然式植物群落,提升群落结构生态位的完整性和异质性[92-93],在为动植物、土壤微生物创造良好生境的同时,为公众提供直观地、多感官地感受自然[94],与自然良性互动[95]的体验,提升公众的生态保护与生态审美意识。城市生态绿地网络的构建,可改善当前城市绿地动植物生境单一、绿地生态系统服务功能趋同的现状,在兼顾人类生产生活需求的同时,提高公众的生态系统健康意识与生态审美意识(表1)。

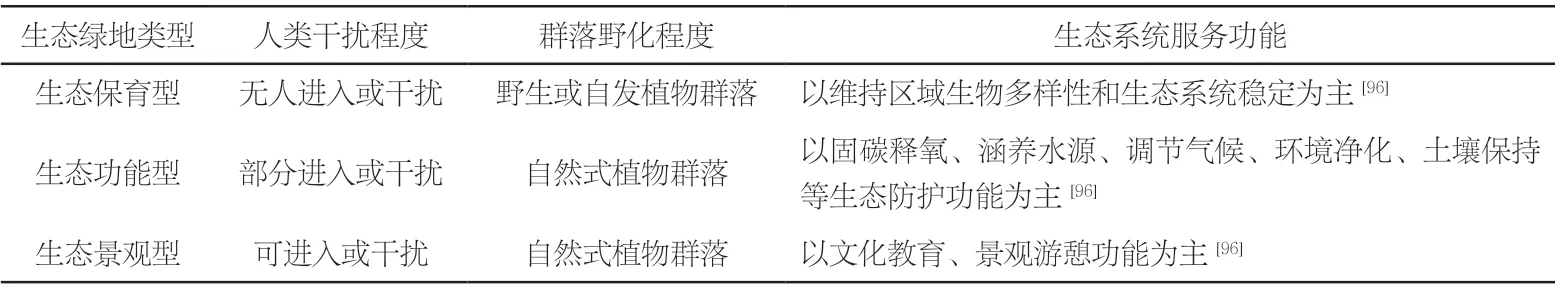

表1 城市生态绿地类型划分Tab. 1 Classification of types of urban ecological green spaces

3.2 城市生态绿地自然式植物群落构建

3.2.1 自然式植物群落配植原则

基于生态审美内涵及符合生态审美的城市绿地特征,结合美学与群落生态学原理,提出4项自然式植物群落配植原则。1)群落物种结构多样性。依据绿地功能需求,参照城市所在气候带的地带性原生植物群落构成,控制植物群落物种构成的丰富度与物种相对比例,优化群落物种结构,保障群落生物多样性与基因多样性。2)群落空间结构合理性。基于群落郁闭度与物种适应性进行群落垂直结构的生态位分层与生态资源利用;通过提高混交度、苗木规格混交比例,采用聚散分布和斑块镶嵌优化群落水平布局。3)群落可持续发展。尽量选择不同规格、胸径和树龄的树种进行异龄混交组合,模拟植物近似自然生长的状态;为群落的自我演替、稳定繁衍留足空间,满足植物群落的低管理维护成本。4)群落生物友好性。为动物、昆虫提供食物与栖息地,保障食物链、食物网间各营养级物质能量的正常交换与流转。

3.2.2 自然式植物群落配植模式

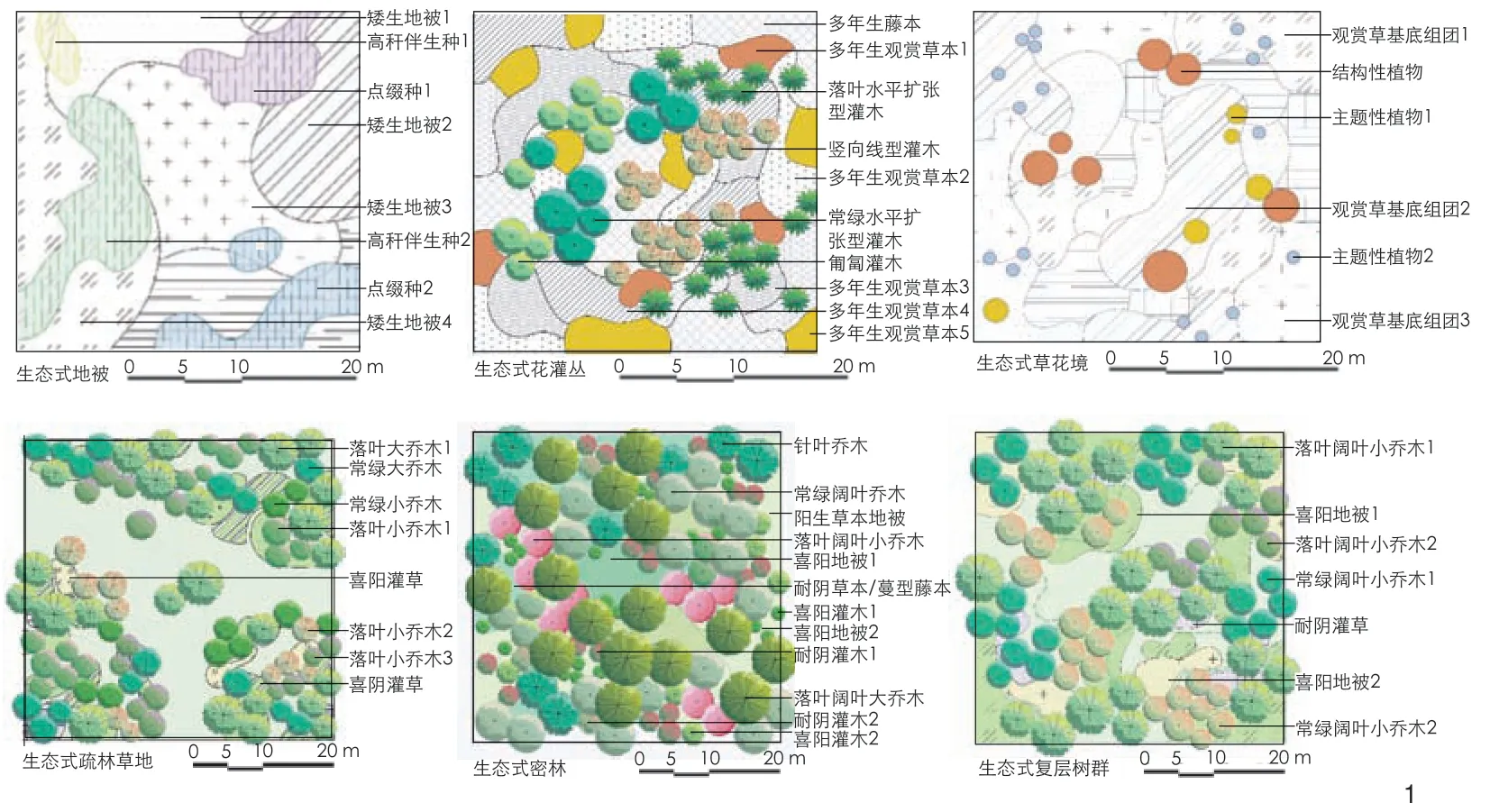

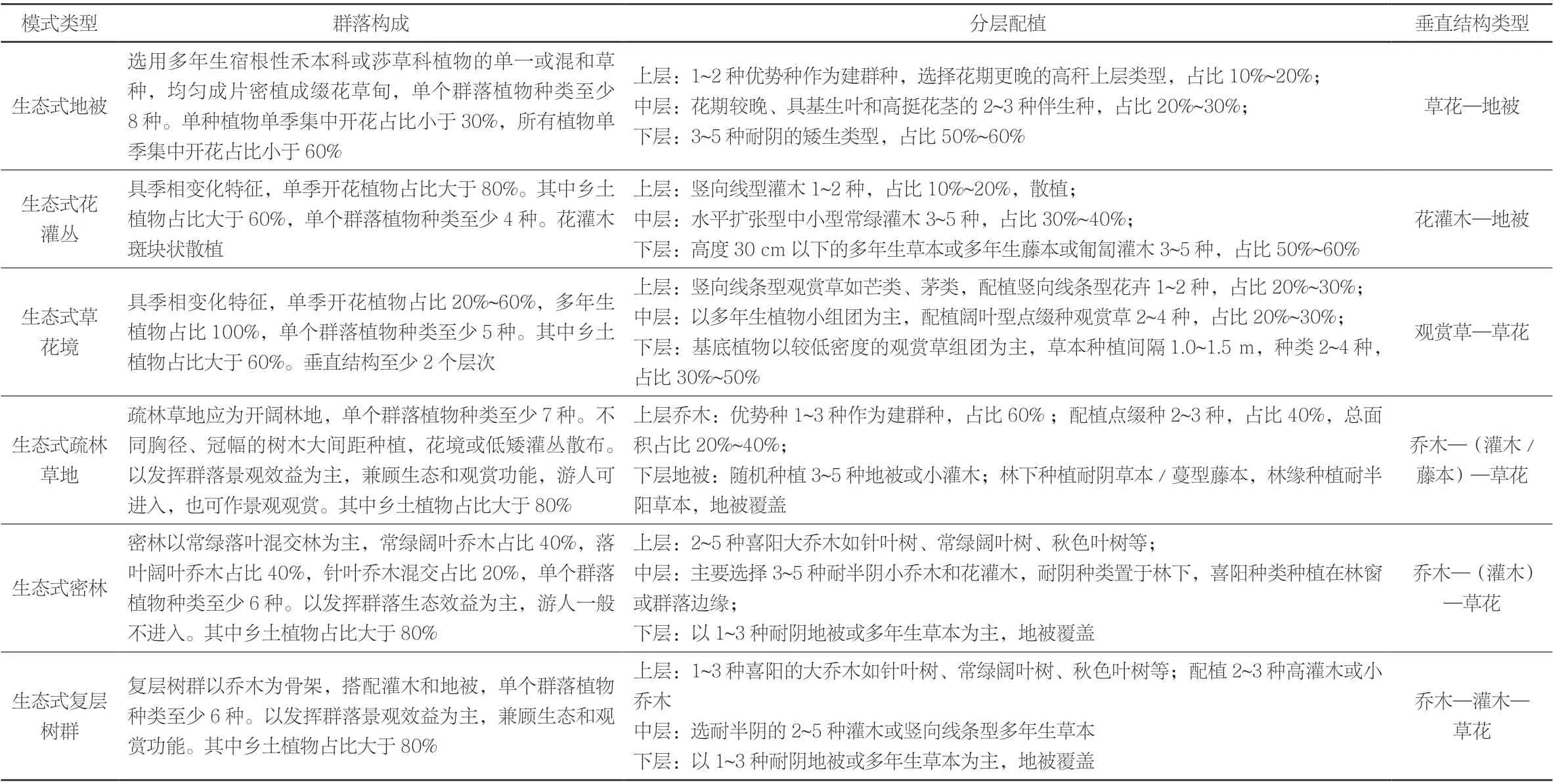

根据城市生境特征选择适应性物种,参照地带性原生植物群落的空间结构和生态位组成,提炼出自然式群落配植模式(表2),并绘制平面分布示意图(图1)。该模式可灵活应用于3类城市生态绿地中,在增强生态系统服务功能的同时满足公众生态审美功能需求。

1 自然式植物群落配植模式平面示意图Sketches of configuration modes of natural plant communities

表2 自然式植物群落配植模式Tab. 2 Configuration modes of natural plant communities

增加群落植物种类,改善绿地群落构成。以地带性原生植物为参照,结合城市生境条件选择植物种群(以中亚热带地区植物为例),控制群落物种构成比例以保障物种丰富度与均匀度。植物种类的选择应遵循“乡土性、适宜性、健康性”的原则,依据不同的生态功能需求选用树种,并关注群落内在的自然生长,激活植物群落的自生、演替、发育潜力,营建以乡土适生植物为主的,自然、稳定、健康的多年生长的植物群落。考虑栽植鸟嗜蜜源植物以招蜂引鸟,更好地支持群落生态链、食物网,满足物种栖息、迁移等需求。

采用自然配植方式,尊重群落自然生长规律。尊重植物与生境关系,依据光照、地形、风等环境资源分布及植物习性,划分植物群落生境并合理配植。群落水平分布上需注意种植密度的合理化,为植物种群的生存发育留以足够的生长空间与生长资源。使用聚散分布、斑块镶嵌分布代替均匀分布,提高植物群落水平分布异质性。群落垂直结构依照不同植物形态(乔木层为高冠、圆冠、伞形、塔形等;草本为直立线型、幕帘型、匍匐型、矮茎型等)、冠顶角及分枝点高度进行组合。考虑植物群落中不同高度层次植物的生态位构成,并进行混交,从功能上将植物群落分为上、中、下三大层级,营造错落有致的植物景观:上层植物疏密有致,为中下层植物留以足够的生长空间、自然资源;中、下层植物依据林下、林缘、林窗、露天等不同生境条件适应性分布。

4 结语

随着中国生态文明建设的推进,城市绿地景观审美需要从人类中心主义的审美观过渡到尊重自然、重视生态系统健康的生态审美观。美学和生态价值之间存在积极关联,创建高生态价值的景观可为提高生物多样性和公众福祉提供支持。

本研究以生态审美为主要考量,尝试探索以人为本的、自然美法则与生态效益兼具的城市生态绿地构建策略,以城市生态绿地网络及自然式植物群落构建为主要载体,为城市生物提供良好的栖息地和迁徙廊道,丰富城市的生物多样性。同时引导居民欣赏自然健康的生态美,助力公众的美学意识培养、生态教育意识培养与生态健康意识培养,以支持生态型城市建设。

注释(Notes):

① 新环境范式:由环境社会学家提出,强调环境因素对人类社会的影响和制约。

② 多盖度即多度(abundance)和盖度(coverage)。多度:表示调查样地单位面积内种群个体数目的丰度。盖度:表示调查样地单位面积内,植物体地上部分垂直投影所覆盖的面积占调查面积的百分比。

图表来源(Sources of Figure and Tables):

文中图表均由作者绘制。