共同体探索

——欧美先锋戏剧的“集体剧场”与“表演性转向”

高子文

“集体剧场”的浪潮结束于20世纪70年代中期,在这之后,西方戏剧艺术的前沿领域开始从剧场(theatre)转向表演(performance),行为艺术(performance art)随之涌现。德国戏剧理论家艾丽卡·菲舍尔-利希特(Erika Fischer-Lichte)认为这一整个过程可以被定义为“表演性转向”(Fischer-Lichte22)。“集体剧场”创造了一种彻底解放观演关系的新的剧场形态,实验并总结了一套集体创作和即兴表演相结合的创作方法,探索了构建剧团成员共同体的可能性,并试图将这一组织模型向整个社会推广。尽管随着20世纪90年代先锋戏剧的退潮,剧场共同体探索不再是西方剧场的主流,但其中所蕴含的现代剧场理念依然贯穿在今天的欧美戏剧艺术之中,因此,有必要对“集体剧场”的起源、发展与转折做一次历史梳理与总结。西方剧场艺术对共同体的探索,也将为中国当代戏剧与文化的发展提供借鉴。

一、 阿尔托、仪式和观演共同体

菲舍尔-利希特从德国剧场史出发,将现代剧场共同体的探索追溯到乔治·福克斯(Georg Fuchs)、马克斯·莱茵哈特(Max Reinhardt)和埃尔文·皮斯卡托(Erwin Piscator),并且将纳粹的露天戏剧运动(Thingspiele)也视为共同体戏剧(Fischer-Lichte52)。尽管20世纪初的这些德国导演确实比以往任何时代的导演更加明确地意识到需要打通观众与演员之间的界限,并在更大的程度上创造一种统一的剧场效果,但是,如果从基本的观演关系来看,这些新式剧场艺术与古希腊以来的所有剧场艺术并没有根本的区别。与音乐、文学不同的是,剧场艺术一旦产生,就是一种群体性活动,它通过某一具体内容的呈现,将原本异质的、离散的个体凝聚在一起。也就是说,戏剧作为一种艺术,从其诞生开始,就带有共同体的性质。

然而,20世纪六七十年代的剧场共同体探索却与之前有了本质的不同。它拆解了两千多年来剧场中基本的观演关系,并试图返回到某种前戏剧时代的类宗教的仪式中。生活剧团的《天堂此时》(, 1968年)、开放剧团的《大蛇》(, 1968年)、表演剧团的《狄奥尼索斯在69》(’, 1968年)、太阳剧社的《1789》(,1970年)是其中的代表作品。这些作品最大的特征在于: 突破了舞台的狭小空间,将剧场拓展到观众席,通过一系列表导演手段,引导观众进入剧场创作活动本身,构建出一个临时的观演共同体。

以《狄奥尼索斯在69》为例,整个制作虽然改编自古希腊悲剧《酒神的伴侣》,但与传统的改编不同的是,创作者的重心并不在情节与台词上(原作的文本只被使用了一部分,演员增添了很多即兴台词),而是借助剧本所提供的各种仪式性场景,创造出一种鼓动观众参与的当代仪式。桑克描述了其中一场戏的细节:

在演出几场之后,狄奥尼索斯肉体出生的一场戏被创造出来,整个剧组开始裸体表演。扮演狄奥尼索斯的演员向观众述说了一些对自己出生的思考,然后告诉观众自己要下场了,这样他[酒神]才得以出生。男人们并排趴在地板上,女人们则排成一列,叉开腿,形成一个生育的通道。狄奥尼索斯躺在男人们的背上,像宫缩一样穿过女人们的手臂和大腿,最终钻了出来,滚入最靠近他的一位观众的腿间。

伴随这一出生仪式的是一段庆祝的舞蹈,愿意参加的观众一起加入进来。(Shank95-96)

从描述可见,这一场戏几乎没有台词,身体和运动成了主要的表演语汇。它类似于宗教仪式。观众的震撼一方面来自身体(裸体)所提供的直接的视觉冲击;另一方面来自一种亲历感,来自剧团所给出的一种参与的可能性。

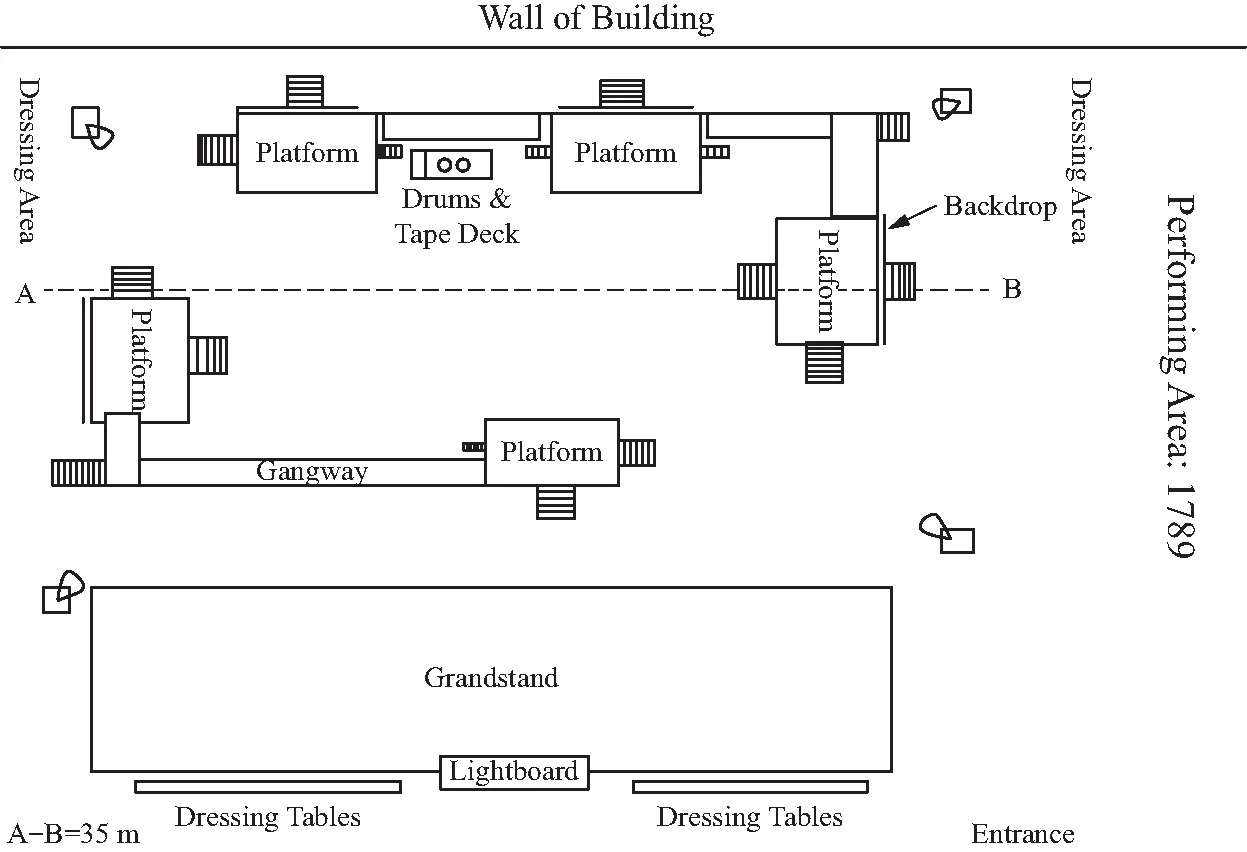

《1789》是另一个经典案例,该剧于1970年在米兰首演之后,于巴黎郊区一个废弃的军火库持续演出了三年。太阳剧社通过叙述、即兴表演、观众互动等方式,片段式地呈现法国大革命时期形形色色人的逸事,为观众提供了宏大历史叙述之外的新视角。更具重要意义的是,这一演出用一种新的方式处理剧场空间,促使观演关系发生了新的变化。维多利亚·内斯·卡比(Victoria Nes Kirby)记录并描述了演出的关键场次,在文章开头,她交代了剧场空间的特殊性:

在演出开始前,空间被照亮。可以看到演员们(大约40位)在各类舞台上正在穿衣和化装。观众可以自由地漫步,和剧团成员聊天,或者找一个地方看演出[……]从某种意义上说,有两种不同的观众: 一种观众坐在看台上,可以一眼看尽所有的平台,可以整体地、同时地观看演出——它是静止的,并与行动产生距离;另一种观众是那些处于被平台和过道分出来的区域中的人,他们变成了参与者。(Kirby74)

这些参与者时而成为受难者的看客,时而成为路易十六演说的听众,时而又成为攻占巴士底狱的巴黎群众。在其中一场戏里,他们甚至被演员们鼓动着向绘有路易十六的盾牌扔沙包。卡比所绘制的剧场空间图(Kirby72)如下:

正如菲舍尔-利希特所指出的,这样的演出不再是一个边界清晰的审美客体,而是一次借助表演的戏剧事件(event)(Fischer-Lichte11)。观众既是观看者,也是参与者,观演之间形成一种合谋。表演剧团的创建者理查德·谢克纳(Richard Schechner)在《环境戏剧的六要素》一文中写道:

戏剧事件是一系列相关的交互影响[……]所有空间都被用于表演,所有空间都被用于观众[……]戏剧事件既可以在完全被转化的空间中发生,也可以在“找到”的空间中发生。焦点可以是灵活的、多样的[……]所有作品的元素使用它们自己的语言[……]文本既不必被当作出发点,也不必被当作归宿。也可能完全没有文本。(Schechner, “Axioms”41-64)

无论是谢克纳、姆努什金,还是更早一些的生活剧团创始人贝克夫妇(Julian Beck & Judith Marina),他们都承认,安托南·阿尔托(Antonin Artaud)残酷戏剧理论中所表露的思想是这类剧场创作的重要理论源头。“集体剧场”的艺术家们对此有着充分的自觉。毫无疑问的是,阿尔托的原始主义倾向(对巴厘岛仪式性表演的痴迷)、对西方主流文学剧场(drama)的批评与拒绝,以及对戏剧的集体功能的肯定[“和瘟疫一样,戏剧的目的就是集体排出脓肿”(Artaud31)],在欧美“集体剧场”的各类作品中都有鲜明体现。

但是,比起这些剧场艺术的表象,阿尔托的戏剧理论实际上为他们提供了一种更为根本的精神指引。德里达在《书写与差异》一书中揭示了残酷戏剧的精神本质,他写道:

阿尔托所欲求的是焚烧那种使题词者成为可能并使身体服从于某个陌生文本的舞台[……]要这样做就得以一个惟一同样的姿态,瓦解那种诗的授意和古典艺术的经济学,特别是戏剧的经济学。用同一个动作瓦解掉支撑着它们的那种形而上学、宗教、美学等,并将那个盗窃结构不再提供任何庇护的世界向大写的危险敞开。(德里达317)

在德里达看来,阿尔托所描述的残酷戏剧发生在一切既定的文本之前,是一个通过身体寻找语言的过程,不存在“重复”,是“与我自身的真正交流”(德里达322)。“集体剧场”对既定剧本的放弃、对身体与即兴表演的重视,尤其是对观演关系的解放,正是通过剧场将世界向着危险敞开。“集体剧场”所构建的观演共同体正是为了实现与自我、与他人的真正的交流,其最终目的,诚如阿尔托所描绘的,是“放弃精神分析的人,以及他被细致解剖的性格和情感;放弃社会的人,他对法律顺从,又被宗教与戒律所扭曲;残酷戏剧所设法解决的仅仅是整体的人”(Artaud123)。

法国哲学家让-吕克·南希(Jean-Luc Nancy)的共通体/共同体思想能够帮助我们更深地理解“集体剧场”的美学追求及其社会意义。南希批评了一种封闭的共同体,认为那种共同体“把自己实现在作品的绝对之中,或者自己作为作品来实现自己。因此不管声称什么,这个‘现代性’在其原则上都还是‘人本主义’”(南希17)。他强调不可忽视一种“存在本身的绽出”,这种“绽出”凸显的是“绝对之绝对性的不可能性,或者是完成了的内在性之‘绝对的’不可能性”(南希12)。“集体剧场”谋求对既有剧场规则的突破,谋求对传统角色(人)的统一性的拆解,谋求通过消解传统的观演区分,去找寻那一个个坐在观众席上的“绽出”的存在,可以说正是构建南希意义上的共通体的一次尝试。

但是,另一方面,在实践的过程中,一些剧团过于相信仪式的价值,难免陷入南希所说的“新神话”。在南希看来:

(新神话)这个形式的定义超越了浪漫派,同样也超越了尼采那里的浪漫派形式,实际上它定义了整个的现代性: 这包罗万象的现代性,以一种奇怪而扭曲的结合方式,既包括对源初的神话性的人类诗学—人种学的怀旧,也包括通过重现古代神话来复活古老欧洲人的愿望[……](南希105—106)

如果我们考虑“集体剧场”美学对浪漫主义的继承的话,南希的这一描述就更显深刻性。尽管他是就“纳粹的神话”而言的,而“集体剧场”的演出实践无论如何都很难被看作是纳粹的,但通过仪式所构建的相当程度的同质性的共同体,的确非常可能跌入一种极权体系的危险之中。

二、 无政府主义、乌托邦与剧团共同体

美国戏剧史家阿诺德·阿伦森(Arnold Aronson)教授观察到,“集体剧场”的剧团组织形式与百老汇主流戏剧团体截然不同,也有别于美国小剧场运动时期那些探究艺术的戏剧团体,如尤金·奥尼尔所在的普罗温斯顿剧团(Provincetown Players),甚至有别于当时的外百老汇剧团。在论述生活剧团时,他写道:

广场剧团(Circle in the Square)或凤凰剧团(the Phoenix)有可能由某个充满激情和理想主义的人运营,但最终它们不过是致力于制作某些类型戏剧的商业组织。而生活剧团首先是一个共同体,他们对于艺术乃至生活的态度是其社会政治思想的反映,他们试图为在更大的社会中作为一个乌托邦共同体的模型而提供服务。(Aronson53)

桑克也注意到这些新型剧团在组织结构上的特殊性:

像旧金山滑稽剧团这样的团体,他们相信,通过他们的工作状况作为例子,集体剧场将呈现出一个更好的社会模型: 没有组织上的等级差别;重要的决定由集体完成;工作与收入平均分配;不愉快的任务也是大家一起分享;集体的成员在工作中专注于协同合作而不是自我表现。(Shank57)

“集体剧场”在剧团组织形式上的共同体探索主要表现在两个方面: 其一,在戏剧创作过程中,不严格区分导演、编剧、演员等身份,而是强调成员间的平等与自由,主要通过集体即兴的方式进行戏剧创作;其二,在剧团的日常运营和管理上,远离以往的商业管理模式,探索一种基于相同政治信仰和艺术追求的艺术家共同体,并希望以此作为对新型社会组织模型(乌托邦)的一次实验。

开放剧团的创建者约瑟夫·柴金(Joseph Chaikin)在接受谢克纳的采访时,通过介绍《大蛇》的创作经验,描述了集体即兴的具体方法:

舞台完全是空的。这时的行动是最大限度地去领会这种空,不是去设想可能有的东西,而是去想象它的空。接着将你对伊甸园的想象投射在这片空旷中。一个演员会起来演他的伊甸园,如果另一个演员对此有感觉,就会加入进去,因此他们创造了一个小世界。第三个演员可能会也可能不会加入——取决于这个伊甸园是否能给他发出一个信号,使他得到认同和理解。然后这个过程结束,其他人开始尝试。很快另一个人会建立一个新的世界,用他自己的逻辑、规则和看待事物的方式。然后,我们有了这个伊甸园。这个过程本身非常微妙。(Schechner, “Interview”143)

台湾学者朱静美在研究开放剧团时概括了集体即兴的创作方式:“在完全没有剧本可供排演的情况下,由导演、演员、剧作家、音乐家等人在排练场的集体脑力激荡。”(朱静美2)实际上,当时的演出并不都是“完全没有剧本”作为参照的,比如《狄奥尼索斯在69》就借鉴了欧里庇得斯的《酒神的伴侣》,而《大蛇》的创作缘起则是为了表现《圣经》中的《创世记》。但是,《创世记》很难被看成传统意义上的剧本,因为它只是为当代创作搭建了基本框架,并为演出提供了一些片段性的文本。集体即兴一方面强调成员间的平权,另一方面强调通过即兴方式排演,最终目的在于创造一种流动的、与观众交互影响的、带有较强开放性的表演样式。太阳剧社的创作方法与此类似。为了制作《1789》,成员们各自收集关于法国大革命的资料,通过集体即兴排练,讨论并选择最终的呈现内容。姆努什金在采访中说:“当我为一段即兴表演提建议的时候,我会想着提供一些文本: 试试这个,试试那个,总是不错的。但是总体来说,演员们往往会创作出一些与我的建议很不同的东西。大多数时候是他们做了最后的决定。”(Williams19)朱静美总结了这种特殊创作方式的意义,她写道:

集体即兴创作在本质上,将导演及剧作家的权力由权威下放为开放式,集思广益,使作品的创作权更为民主而平均[……]他们牺牲了原有的优渥生活,以表演工作为职志,完全献身于剧场,在公社型的集体创作剧场环境中,实践‘剧场即生活,生活即剧场’的崇高理想。(朱静美ⅲ)

“集体剧场”的成员们大多以一种艺术家共同体的方式聚集在一起。他们共同思考、创作、表演并且生活。凝聚他们的既不是工资,也不是某种权力机制,而是一种共通的理想主义。在论及“集体剧场”的先行者生活剧团时,阿伦森教授注意到,美国左派激进主义社会批评家保罗·古德曼(Paul Goodman)是其共同体观念的重要思想来源:“生活剧团对古德曼戏剧的强调,反映出他们的个人情谊,尤其反映出他们对乌托邦、对和平的无政府主义的几近于门徒般的信仰。”(Aronson35)“集体剧场”共同体探索实践的背后,实际隐藏着的正是无政府主义和乌托邦的政治理想。在《共同体: 生计的来源和生活的方式》一书中,古德曼兄弟构想出一个建立在共同体基础上的理想城市模型。他们写道:“总体上说,人们无意识地搬到既存的社会规划之中,就好像那是自然存在的。[……]然而在我们的时代,每个方面的学者都在抱怨,那些既存的物质设施已经无法表达人们的真正价值。”(Goodman and Goodman17)“二战”后的左派知识分子一致表现出对既有社会组织的强烈的不信任,而在美国,麦卡锡主义的出现则加剧了这种不信任感。无政府主义是这些知识分子找到的重要解决途径之一。贝克写道:

首要的事是喂养每一个人,阻止暴力,使我们所有人获得自由。这就是我们这个时代无政府主义的意思。无政府主义的剧场是行动的剧场。金钱的奴役必须结束,也就是说,整个金钱的体系必须结束[……]剧场必须和人们一起工作,以摧毁那些阻碍人的身体和思想发展的文明体系。(Beck55)

由此可见,贝克强调了无政府主义反叛与解构方面的积极意义,并不认为它可能会导致社会或剧团自身内部的混乱。相反,他将无政府主义可能导致的不确定性积极地理解为“变化”,并在它与“集体剧场”强调身体和即兴的美学追求之间建立起联系。他写道:“没有什么比变化更自然的了。那就是无政府主义。无政府主义产生自对这一事实的简单认知,就好像身体在每一秒之间的变化,就像季节,像一个人年龄的变化。”(26)在“集体剧场”的艺术家们看来,正是无政府主义的这一政治主张给了剧团以凝聚力,促使他们成为一个牢固的集体。

需要指出的是,大多数“集体剧场”所探索的共同体,并不是任何一种价值体系下的狭隘的政党或社群结构,而是一个理想主义的、带有目的论色彩的、完美的人类组织。这种共同体并不是一种已然确定的存在,并非如政治学者约翰·罗尔斯(John Rawls)所认为的“受共享的完备性宗教学说、哲学学说和道德学说的支配”(罗尔斯39)的社会组织,毋宁说它只是共享一种剧场美学观念,共享一种对平等与自由的诉求。它有些类似于本尼迪克特·安德森提出的“想象的共同体”:“想象的共同体不是虚构的共同体,不是政客操纵人民的幻影,而是一种与历史文化变迁相关,根植于人类深层意识的心理的建构。”(吴叡人,《认同的重量: 〈想象的共同体〉导读》;安德森17)实际上,“集体剧场”所探求的共同体,也较少具备安德森概念的历史性与文化性规定。在安德森看来,“[民族]是被想象为本质上有限(limited)的,同时也享有主权的共同体”(安德森6)。而“集体剧场”所探求的共同体却不是“有限”的,因此它并不局限于某个民族或某种文化,它追求的是一种普遍意义上的共存与共享。所以说,它在本质上是一种抽象的乌托邦理想。菲舍尔-利希特也注意到“集体剧场”的乌托邦色彩,她写道:

和那些宗教共同体不同的是,尼奇和谢克纳所带来的共同体并没有与创建它们的个体发生冲突——尽管参与者之间有各自独立的不同意见——也没有与那些共同体之外的人产生冲突。它们没有压制它们的成员们,而是提供了一个机会进行过渡性的、变革的体验,而且它们并不对共同体之外的人施以暴力。那些臭名昭著的对个体加以排斥和歧视的策略在此保持无效。正是这一点透露出这些表演共同体内部固有的乌托邦因素。(Fischer-Lichte54)

菲舍尔-利希特写这段文字,很明显是为了区分“集体剧场”的创作与纳粹用于意识形态宣传的戏剧: 它们不是一种排他的暴力机构,而是一种理想主义的乌托邦。

美国政治学家罗伯特·沃尔夫(Robert Wolff)在1970年出版的《为无政府主义申辩》一书中,为一种乌托邦的无政府主义社会规定了三个基本条件: 第一,有某种外在目标的集体追求;第二,有某种内在目标的集体追求;第三,有能够维持足够水准的物质生产的工业经济(Wolff79)。如果我们借此考察“集体剧场”的生存状态,很显然,大多数剧团满足前两个条件: 成员们有一致的社会政治理想,也有一致的剧场美学追求。但是,理想往往需要接受现实的考验。一旦面临经济情况,“集体剧场”就明显表现出其持续发展的局限性。由于拒绝了商业运营和管理,不以营利为演出的首要目的,剧团的收入因此常常成为问题。此外,与外百老汇剧团欣然接受政府、企业的捐赠不同,“集体剧场”的剧团在面对这些来自资产阶级体制内的资助时,往往会显得比较犹豫,而实际上他们能够获得捐赠的机会也并不多。

“集体剧场”的组织结构所面临的另一个悖论是: 在剧场实践过程中,这些剧团都将无政府主义的乌托邦探索与原始主义紧密地结合起来。无政府主义强调废除社会层级结构,原始主义则强调超越个体,精神合一。两者之间有一定程度的相通性。但两者却又存在明显的矛盾: 原始主义往往需要一个精神领袖,一个充当祭司或萨满的角色,来统摄所有的仪式活动;而无政府主义则根本反对领袖角色的存在。这个矛盾鲜明地体现在这类剧团的具体运营上。一方面,所有“集体剧场”都强调成员间的平等,创作、收入、权力平均分配;另一方面,所有这类剧团都存在一个强有力的领导人,掌控着整个剧团的走向。比如贝克夫妇之于生活剧团,柴金之于开放剧团,姆努什金之于太阳剧社,巴尔巴(Eugenio Barba)之于欧丁剧团。他们既是剧团的实际管理者,又是作品质量的主要把控者,同时还是剧团的精神支柱。阿伦森对此写道:

一个集体剧场,至少理想地看,是一个不存在绝对领导的共同体组织[……]但在大多数剧团中,人们倾向于有一个专制的,甚至是独裁的领导。这个领导以某个具有远见卓识的导演的形式存在,他/她本质上是剧作家的代替,为文本提供创造的源泉。(Aronson80)

这样一个精神领袖的存在,对于一个理想的共同体的构成是危险的。这并不是说,当这个领袖离开后,剧团马上面临解体的风险,而是说,即便他/她一直存在,并且表现出充沛的创造力,他/她也是危险的。在南希看来:“绝对的共同体——神话——并非个体的完全融合,而是共同体的意志: 欲望被神话表现的共同(/融合: communion)的神话的权力所操纵,也是作为一个共同或作为意志的交流而表现。”(南希135)我们从“集体剧场”的实践中可以清晰地看到,在这种拥有领袖的共同体中,领袖的意志常常替换掉共同体的意志。当这种情况发生的时候,共同体就丧失了它的理想主义特性,蜕变为某一“新神话”的雏形。

三、 从剧场共同体到“表演性”美学

“集体剧场”运动在20世纪60年代末掀起高潮,成为统治欧美先锋剧场的基本表演形态。但到了70年代中期,“集体剧场”开始式微。先锋戏剧的重要导演罗伯特·威尔逊(Robert Wilson)回顾这段历史时说道:“我讨厌20世纪60年代的剧场。我所做的和生活剧团、开放剧团、表演剧团没有相似之处。我反对他们所做的所有东西。”(Holmberg2-3)威尔逊对“集体剧场”的反感,在一定程度上透露出“集体剧场”美学自身所面临的不可调和的矛盾。对于那些参加先锋戏剧活动的观众来说,即便他们已经为可能面临的特殊剧场体验做好了心理准备,他们充其量也还是一群消极的参与者。在最低限度上,他们不愿意受到侵犯或遭遇危险。阿伦森尖锐地指出了“集体剧场”在观演共同体构建上的难处:

戏剧是演员为观众所做的一次呈现。即使表演在很大程度上是即兴的,有延展性的,演员们也仍然是通过不同的知识、训练、信仰与理解来进入文本的,在这些能力上,他们比观众要好得多。他们有某种文本(或者说“谱子”,正如谢克纳和格洛托夫斯基所提到的那样),他们有着共同的经验,而且他们还有(至少在一般意义上)明确的目标和需求。当观众以一种无控制、无剧本、无指导的方式进入演出时,演出必然会崩溃。(Aronson101)

但是,比起剧场技术性的原因,导致“集体剧场”运动消退的更大影响因素来自当时社会政治环境的变化。“集体剧场”运动与20世纪60年代的左派运动紧密相连。到了70年代中期,随着左派运动的退潮,剧场的面貌也开始发生重大转变。阿伦森总结道:“建立共同体的理想、自我牺牲,以及为共同的利益而工作,也许在浪漫的想象中比在现实生活中更容易实现。这些都开始逐渐让位于最终被称为‘身份政治’的东西。”(Aronson144)与“集体剧场”反思个人主义明显不同的是,身份政治重新强调个体,强调区别与离散,强调族群的现实利益,以及个体在族群中的身份属性。无政府主义的乌托邦理想开始让位于一种更务实的,因而也显得更为功利的现实政治话语。换句话说,欧美先锋剧场对共同体的探索发生了转折,它不再曝于表面,而潜入了地下。

如果说“集体剧场”是将西方文明向着共同体的理想展开了一次粗糙的想象的话,那么在这之后的先锋戏剧实践则是将这种想象再一次向内拉回到个体内部。以个体艺术家的个人表演为核心的行为艺术逐渐流行起来。不过,在这两种看似截然不同的剧场形态之间,从共同体探索的角度,却可以找到有趣的承继关系。

菲舍尔-利希特在《表演的变革力量: 一种新美学》一书开篇描绘了玛丽娜·阿布拉莫维奇(Marina Abramovic)的《托马斯的嘴唇》(, 1975年)。这是一场发生在画廊中的单人演出,表演者阿布拉莫维奇在两个多小时里进行一系列带有隐喻色彩的形体表演。在演出的高潮处,她用刀片在自己的腹部刻出了一个五角星,并置身于冰做的十字架上,任由挂在天花板上的电暖器烤自己的伤口,直到冰块彻底融化。菲舍尔-利希特评价道:“在这两小时的过程里,艺术家和观众创造了一个事件。视觉和表演艺术的传统与标准既没有为这一事件提供想象,也没有提供合法性。艺术家通过她的行为并没有创造出一个作品来。”(Fischer-Lichte11-12)和传统的戏剧相比,这场演出至少在三个方面表现出明显的不同: 其一,阿布拉莫维奇的身份既是角色又是演员,演出因此是关于表演者自身的一次呈现;其二,演员的身体伤害不是扮演的,而是真实的,演员因此面临真实的生理困境;其三,观众不仅仅充当事件的观看者,因为伤害是真实的,如果他们不对演出加以干涉或制止,演员身体的伤害将不可逆。因此观众被迫进入事件,成为参与者。在菲舍尔-利希特看来,这个作品鲜明地体现了所谓的“表演性”美学。

与此类似的表演在20世纪五六十年代的欧美已有零星尝试,菲舍尔-利希特的文章也追溯了这类演出的历史,分析了美国激浪派艺术家(Fluxus Group)和维也纳行动团体(Wiener Aktionsgruppe)的一些作品。但是在整个60年代,由于“集体剧场”的兴盛,它们并没有获得广泛关注。而在菲舍尔-利希特看来,“集体剧场”与行为艺术之间存在深刻的联系,它们共同促成了剧场艺术的“表演性转向”。在讨论《天堂此时》和《狄奥尼索斯在69》时,她写道:

演员和观众关系的重新定义,与行动的符号学地位的转变,以及行动的各自潜在意义的转变,是紧密地同时进行的。所有观众所偏爱的东西变成了身体的体验以及他们对此的反应,从生理的、情感的、能量的、动力的反应,直到随之产生的强烈的感官体验。20世纪60年代的艺术家、艺术评论家、艺术学者和哲学家们不断地观察到并且宣称的这种艺术之间界限的消失,可以被定义为一次表演性转向。(Fischer-Lichte22)

菲舍尔-利希特的“表演性”(performative)一词借鉴自语言学家约翰·L.奥斯汀(John Langshaw Austin)。奥斯汀观察到,有一类话语与陈述性话语不同,比如在婚礼中,新娘或新郎说出的“我愿意”这样的句子。“说出这些句子(当然,得在适当的语境中)并不是为了描述我正在做我说这句话时应该做的事情,也不是要陈述我正在做它: 说出句子本身就是在做一件事情。”(Austin6)奥斯汀为了命名这类话语,生造了一个英语词汇“performative”。菲舍尔-利希特援引朱迪斯·巴特勒(Judith Butler)性别研究中对“表演性”概念的借用,将其纳入表演理论的范畴加以考量。在她看来,以阿布拉莫维奇为代表的这类演出,不是对客观世界或人物的描绘,也不是对主观世界或未来理想的虚构,而是表演本身。换句话说,它不是一个边界清晰的人为的制造物(艺术品),而是一个动态的事件的发展过程。在这个过程中,观众并不是被动地观看一个外在于他的戏剧(drama),而是被卷入动态发生的事件之中,成为参与者,成为事件的一部分。因此,这类演出与奥斯汀所命名的“表演性话语”有某种内在的相通性。

“集体剧场”的美学初衷,毫无疑问正是为了解构一种传统的、僵化的戏剧作品,它通过改变传统剧场观演关系,在很大程度上实现了即时的“表演性”特质。如果从共同体探索这一问题出发,至少从表面上看,“集体剧场”与行为艺术之间似乎有截然相反的表现。与“集体剧场”追求打通观演关系,拉拢并鼓动观众参与不同,大多数行为艺术都是一种以表演者个体为中心的展示。尽管它有时强迫观众参与,但似乎从未把观众和自己想象成某个先验的共同体的一员。在很多情况下,行为艺术甚至表现得不那么在意观众。阿伦森评价20世纪70年代的剧场艺术时写道:“一种新的表演形式出现了,它围绕个人,并且主要(如果不是全部的话)关注自我[……]以自我沉溺的形式(虽然肯定不是全部如此)展示表演艺术。”(Aronson145)行为艺术的核心变成了表演者对自己行为的展示,这与“集体剧场”探索共同体的初衷似乎背道而驰。

但如果我们借助南希的理论,从共同体探索的思路继续深入考察,则可以发现,行为艺术在某种程度上是在纠正广泛依赖个人权威的“集体剧场”的探索实践所可能造成的共同体的僵化、同质与封闭。“集体剧场”的作品可以说是“准”完成的,尽管比起传统剧场,它有了很大程度的开放性,比如预留了一定程度的即兴表演,预留了一定程度的观众即兴参与,将剧场审美的核心从文本转移到变动的身体上等。但从根本上看,它仍然是一个完整的作品,是充分实体化的,是可重复的。而这种可重复性,实际上就预示着它可能走向僵化和封闭。在南希看来,理想的共同体(共通体)是这样一种东西:“既非实体,也非主体;它不是共同的存在,因为共同的存在是进步和过程的目的与实现——但共通体是一种存在-于-共通,它只是在发生(/到达: arrive),或者它就是到达(l’arrivée),是一个事件,而不是一个‘存在’”(南希224)。在这里,我们发现,南希的共同体/共通体思想与菲舍尔-利希特的“表演性”理论之间,存在紧密的相通性。他们都倾向于批评那些既成的作品或实体,而呼吁一种动态的寻找与建构过程。从贝克夫妇、谢克纳和姆努什金的理想来看,“集体剧场”应当拓展出更大的开放性,但由于“集体剧场”运行机制本身的局限,它只在有限的程度上实现了“存在-于-共通”。或者说,实际上,它的艺术实践,提供的常常是某个共同体的完成状态。这种完成状态,正好宣示了共同体的瓦解。而行为艺术,尽管是以个体为出发点的,却在其实际的创作过程中,以一个个体存在的“绽开”,创建出一个理想的共同体得以孕育的基础。它毫无疑问是个人的,却并不是关于封闭的个体的完整叙事,而是一种向着他者敞开的进行的状态,它鼓励观众找到与之共通的东西。借助南希的视角,我们看到,行为艺术实际上拓展了“集体剧场”共同体探索的深度。

最后,需要注意的是,任何一种戏剧艺术作品的成功,不仅取决于其宏观的意图,更依赖其实现的具体途径和手段。“表演性”美学统摄下的“集体剧场”和行为艺术作品并不必然能实现其美学的初衷。尤其是行为艺术,在其发展的后期越来越陷入个体的沉溺。在奥斯汀看来,“表演性”话语的成立需要一定的条件,其中最重要的一条是:“必须存在一个具有某种约定俗成效果的公认的约定俗成的程序,这个程序必须包含由一定的人在一定的情境下说出一定的话。”(Austin14)也就是说,“我愿意”这一话语如果不是在结婚的仪式上说出来,或者,如果说这句话的人不是新郎或新娘,那么“表演性”话语就不再成立。在某种意义上,我们可以说,这正是南希所强调建立流动的共同体所需要的“共通”。在所有的剧场艺术中,演员与观众之间必须存在一种约定俗成的关系,否则,无论哪种演出都将是失效的。无论是在“集体剧场”还是在行为艺术作品中,传统的约定俗成的观演关系很显然被打破了,问题的关键是: 一种新的“约定俗成的程序”能否被有效地建立起来;或者说,艺术家们是否有意识地愿意接受一种新“程序”的建构。很显然,在一片未知中建立某种确定性是非常困难的。因为,毕竟一个既成的事物是便于理解和接受的,而一个动态的事件则需要观众去识别,去体验,去冒险。“表演性”转向所开拓的美学空间和可能性,值得我们反思。

结 语

“集体剧场”的共同体探索是欧美戏剧发展进程中一个不容忽视的阶段。笼统地看,从古希腊到19世纪末,构成西方戏剧理论基础的是亚里士多德《诗学》所总结的理性主义(rationalism)原则和黑格尔《美学》所强调的个人主义(individualism)原则。20世纪六七十年代勃兴的“集体剧场”,一方面,通过对宗教与仪式的探索反思了戏剧中的理性主义;另一方面,通过集体创作与集体生活,对文艺复兴以来强烈的个人主义倾向进行了纠偏和补充。“集体剧场”探索并构建了一种新的剧场美学。从剧场艺术实践的结果看,它也存在不少问题: 第一,“集体剧场”的单个作品的成功总是偶然的,它没能总结出一套与观众互动的有效模式,因而很难有持续的佳作产生;第二,几乎所有“集体剧场”的剧团都存在一个实际的领袖,它与共同体的理想相违背,而随着他/她的退出,剧团也随之崩溃;第三,它对共同体的探索是一种浪漫理想,其反叛意义远远高于建构意义,因此这种探索并没能真正走出剧场,步入社会。

“集体剧场”实践利用集体即兴的手段改变了演出的固定性,重新定义了观演关系,赋予观众更多的参与可能性,并最终促成了欧美先锋戏剧的“表演性”转向。行为艺术在更大程度上实现了“表演性”美学,强调表演的动态发展过程,强调在这个动态的过程中与观众的共通关系。它在一定程度上拓展了“集体剧场”在共同体探索上的路径。

“集体剧场”实践与“表演性”美学,批判了既有的剧场模型,批判了既有的社会结构,用其艺术实践提供了人类共同体的可能的样本,值得我们学习、参考和反思。

① 有关“行为艺术”这一概念的基本定义与历史溯源参见Aronson, Arnold.-:(Aronson144-181)。

② 关于生活剧团更详细的内容参见高子文,《先锋戏剧与共同体的构建——生活剧团的艺术实践及其影响》,6(2020)《文艺研究》: 126—135。

③ 广场剧团和凤凰剧团是当时典型的外百老汇剧团。

④ 此处引文参考了杨玉成、赵京超的译文(奥斯汀9)。

⑤ 在国内学界,根据不同的学科背景,“performative”被翻译成“表演性”“展演性”“施行式”“述行”等不同的现代汉语词汇。本文根据菲舍尔-利希特对行为艺术特征的描述,选用“表演性”这一翻译。

⑥ 巴特勒的文章参见: Butler, Judith, “Performative Acts and Gender Constitution: An Essay in Phenomenology and Feminist Theory,”,, Baltimore and London: Johns Hopkins University Press, 1990,270-282.

⑦ 此处引文参考了杨玉成、赵京超的译文(奥斯汀17)。

本尼迪克特·安德森: 《想象的共同体: 民族主义的起源与散布(增订本)》,吴叡人译。上海: 上海人民出版社,2011年。

[Anderson, Benedict.:. Trans. Wu Ruiren. Shanghai: Shanghai People’s Publishing House, 2011.]

Aronson, Arnold.-:. London and New York: Routledge, 2000.

Artaud, Antonin.. Trans. Mary Caroline Richards. New York: Grove Press, 1958.

Austin, John Langshaw.. Cambridge. MA: Harvard University Press, 1962.

约翰·朗肖·奥斯汀: 《如何以言行事》,杨玉成、赵京超译。辽宁大学出版社,2013年。

[- - -.. Trans. Yang Yucheng and Zhao Jingchao. University Press, 2013.]

Beck, Julian.. San Francisco: Limelight Editions, 1982.

雅克·德里达: 《书写与差异》,张宁译。北京: 生活·读书·新知三联书店,2001年。

[Derrida, Jacques.. Trans. Zhang Ning. Beijing: SDX Joint Publishing Company, 2001.]

Goodman, Paul, and Percival Goodman.:. New York: Vintage Books, 1947.

Holmberg, Arthur.. Cambridge: Cambridge University Press, 1998.

Kirby, Victoria Nes. “1789.”15.4(1971): 72-91.

Fischer-Lichte, Erika.:. Trans. Saskya Iris Jain. London and New York: Routledge, 2008.

Mnouchkine, Ariane. “L’Age d’Or: The Long Journey from 1793 to 1975.”5(1975): 4-13.

让-吕克·南希: 《无用的共通体》,郭建玲、张建华、夏可君译。郑州: 河南大学出版社,2015年。

[Nancy, Jean-Luc.. Trans. Guo Jianling, et al. Zhengzhou: Henan University Press, 2015.]

约翰·博德利·罗尔斯: 《政治自由主义》,万俊人译。南京: 译林出版社,2011年。

[Rawls, John Bordley.. Trans. Wan Junren. Nanjing: Yilin Press, 2011.]

Schechner, Richard. “6 Axioms for Environmental Theatre.”12.3(1968): 41-64.

- - -. “An Interview with Joseph Chaikin.”13.3(1969): 141-47.

Shank, Theodore.. London and Basingstoke: The Macmillan Press, 1982.

Wolff, Robert Paul.. London: University of California Press, 1998.

朱静美: 《集体即兴创作: 约瑟夫·柴金与开放剧场》。台北: 台湾大学出版中心,2011年。

[Zhu, Jingmei.:. Taipei: Taiwan University Press Centre, 2011.]