陶维龙:修身学高德厚 醉心施教树人

马金泉

早上,电话与陶维龙约定要去听他的声乐课,恰遇在“金钟奖”获奖不久的王博等学生在那里。或许是因为“有外人听课”,师生二人一开始多少有些放不开。到底是陶维龙虽教龄不长,但对声乐教学充满灵气,王博又历经过很多比赛“沙场”,课程很快进入了一个自然状态。王博是自己开了声以后过来上课的,所以,陶维龙为王博进行的简短练声,实际是告诉学生哪些声音是更好的,哪些声音尚不够理想。经过热身,王博很快进入了作品需要的演唱状态,开口唱出的声音远比“金钟奖”直播时远程传送的电声要动人很多。听起来,王博是“有备而来”。对于作品的标题及每一个单词的意思,乃至作品中出现的音乐术语,王博都能对答自如,经陶维龙进一步深入解释后,他的演唱更加提高了声音品质和作品的表现力。陶维龙把长期的海外生活体验注入了音乐文学之中,让学生更形象化地理解歌词内容,从而使得作品表现更加立体,声音形象更加生动、感人。

相比我这样脾气多少有些急躁的声乐老师,陶维龙的教学会更耐心、和蔼地启发和诱导。有着严格艺术标准的陶维龙在对学生进行指导时,绝不发飙,他一遍又一遍地告诉学生“你还可以更好”,耐心、细致地开导学生并做出高水准的声音示范,直至接近或达到作品要求的规格。“王博,你的第一个(小字二组的)降e唱得非常好,第二个听起来有些收的感觉”“你还可以唱得更好,现在这个高音听起来过于‘暴力’”“我要听到这个声音应该有个芯儿”“这个地方我要看到picture(画面),一幅画”“不同于我们中国人散步,欧洲人更喜欢爬山。散步,一般时间不会太长,而爬山往往要用一天的时间。在爬山时,他们都会带一点酒,很精致的金属酒瓶。歌词中所说的‘闪闪发光的酒’,说的就是这个。所以,这个地方可以带一点点酒意、醉意。”……有着丰富演唱和欧洲生活经历的陶维龙,每时每刻都在用最高的标准和最鲜活的生活经历去“雕琢”学生。

除了技术、风格、表现外,舞台上要展示给观众的很多细节他也绝不忽视。这次课上,王博演唱了R.舒曼的声乐套曲《十二首诗》()中的第一首《风雨之夜的欢乐》()和第三首《远行》(),无论是第一首中对“永无止境,你这个暴风雨的夜晚,狂野!”的描述,还是第三首中“那里的鸟儿随着急速的云飞去,在远方唱着它本乡的歌”诗句感受的宣泄,他都在做着一个亚洲歌者对德奥作品的音乐、音乐文本之风格、语言、声音技术等方面最积极的努力。这让我想起奥地利作曲家莫扎特,他能让他的意大利语歌剧令意大利人叹服,背后的努力是可想而知的。我喜欢王博这位低声部歌者,声音宽厚、有力且十分通透。说实话,那天我很希望听到王博演唱这部套曲的第二首,也就是那个要用技术和情感控制的半声,柔柔地“拽”出的那抹带有伤感爱意的《逝去吧,爱与友情》(),我尽情想象着王博演唱这首作品时扣人心扉的氛围,期待有一天面对面听到他的演绎。

狭小的声乐课室,王博面向老师而背对着我欲开始演唱,陶维龙立刻打断了他,告诉他:“不要背对听者,这是不尊重。”实际上,这也等于告诉学生,在舞台上不要背对观众。我曾在很多高校和社会的音乐厅堂见过臀部对着观众、“酝酿情绪”准备开始歌唱的歌者,由于很多人不懂这是在“骂”观众,因此,不但日久不改,且“越站越勇”。

初见陶维龙的课堂风采,便让我感受到这是一位有足够的舞台实践经验、学识渊博、严格却极具耐心,用自己的演唱和教学实践获得的理论实施教学的一位低调却极有分量的歌唱家、教育家,一位可亲可敬的同行、同事、朋友。我们在浙江音乐学院声歌系楼顶草坪花园开始了这次畅聊。(下面的访谈中,陶维龙简称“陶”,访谈者简称“马”。)

阳光下可以补点钙!

是啊,长时间闷在琴房里上课很累,还是要出来活动活动。

王博这孩子很可爱,他刚刚进入“浙音”的时候演唱是什么样子?

王博刚进校的时候,我听了他的复测(新生汇报演出)。我记得非常清楚,那天他唱了“杨白劳”。哈哈,他竟然唱着从台东走到台西,动作十分做作,可他以为那就是表演。到了我的班上后,我非常认真地跟他说,你就规规矩矩地唱歌,其他方面我来操心。这次“金钟奖”比赛,大家对他稳健的台风评价非常高。

那天我去听你的课,觉得你对学生舞台表演的把控非常严谨。其实作为教师,这一点一定要早些对学生说明,比如我们常看到学生在舞台上背对观众酝酿演唱情绪等。

许多教师较少关注学生应有的舞台素养,还好,我班上的孩子都知道怎么去做。

当年,著名歌唱家凯瑟琳·芭特尔(Kathleen Deanna Battle)在人民大会堂开音乐会,台下来了不少拿着赠票到场的老少,场面嘈杂,于是她就背对观众在舞台上站了几分钟啊!

哈哈,那可真是让我们太没面子了。我和Kathleen都是丹尼尔·法罗(Daniel Ferro)的学生,我去茱莉亚音乐学院学习的时候,她已经毕业了。她对于舞台素养的问题很是执着,稍有不如意,就会背对观众以示不满。但我一到美国南州大学,老师就对我说,她这样的做法是舞台上的大忌。总之,背对观众或其他多余的动作都属于舞台忌讳,你可能已经注意到了,我的学生们在考试的时候都很讲究台风。

你怎样在三年的时间里把王博调教成这样的?而且,还有一段时间因为疫情只能网络授课。

教他的时候,参加“金钟奖”或是其他声乐赛事,我没有想过。我只是觉得,声乐演唱的规范性非常重要,除了声音的规范之外,语言和风格的规范同样是极其重要的。

师傅领进门很是重要,但学生修行的态度和灵性同样是重要的。

陶:当然。说句实话,如果学生灵性不够,神仙来了也难调教。王博真的太灵了!我们需要悟性较强的学生,悟性是可遇不可求的事情。给王博上课的时候,时而遇到我无须向他阐释,他甚至能反过来主动问我:“老师,我觉得这样或许会更好一些。”我就说:“那你唱给我听一下。”我一听,果然不错,从此那一句就按照他的想法来演绎了。说实话,他真的是个勤于思考的学生。

我觉得,音乐院校声乐专业的本科、研究生招生考试,还是要“小三门”的成绩,不然音乐基础不灵,是没有发展或是根本无法在专业道路上走下去的。

这是必须的。我在带2018级歌剧(专业)的重唱班,发现富有乐感、演唱俱佳的学生都有很扎实的视唱练耳功底,视唱练耳的能力决定了学习作品的速度。我是1978级第一批进入安徽师范大学的学生,(当时)班上有50个人,我的视唱练耳水平在班上垫底。我想,我不能总是“一弹三不知”,于是苦练,随着时间的积淀,练出来了。所以,要想培养音乐人才,得先夯实音乐基础。

从外表来看,王博应该是个能静下来学习的学生……

我布置给王博“1”的作业,他每次都可以以“2”的内容回课。不仅声音、音准、节奏、语言做到总体准确,而且能够背谱演唱,还能同时带回两首自选的新歌,他会很主动地问“老师,我能不能学这个?”有些作品我同意他唱,有些则认为为时尚早。所以,王博涉猎的曲目要比一般学生广泛。他很专注,从早到晚都沉浸于专业,看见他的时候总是戴着耳机。我自己是30多岁才由男中音改为男高音的,而王博还很年轻,所以在声部问题上,我从未给他明确地下过定义。王博目前的声部还处于“灰色”地带。我的美国老师曾对我说,无论什么声部都要唱得好听,而不是唱得“大”。有些学习声乐专业的孩子才20多岁,声音就开始摇了,究其根本就是唱得太“大”,“推”出来的。王博是(2021年)参加 “金钟奖”比赛的选手中年纪最小的一位。我曾跟他说,许多参赛者都已几战“金钟”,而你是第一次,我们就抱着学习、锻炼的态度来“敲金钟”。等到你第二次或第三次去参赛时,争取进入半决赛?结果,王博一下子就进入了半决赛,哈哈……当然,在半决赛之前,他很是紧张。当他得知自己入围后,人的状态就松弛了。我记得,他当时张着颤抖的嘴对我说:“老师,我们的目标达到了!”

与学生王博合影

我问过王博,他在浙江参加选拔赛的时候,分数排在第一,但听说后来还有一些“争议”?

当时我也是评委,在九个评委中,我给王博打的分最低。当然,王博最后的总分是最高的,这是评委们对他的高度认可。你说的“争议”应该是“金钟奖”浙江选拔赛的一段小插曲,有些机构在选拔赛现场录了像,并且将视频发布到公共平台。视频的质量很糟糕,如果仅凭视频,连我都不能分辨出那是王博的声音,所以引起了一些网友的“争议”。说实话,王博的演唱,还得听现场。我相信评委们的耳朵,他们绝不会昧着良心给选手打分。我曾在网上看过一位美国教授上的一节课,记忆犹新。这位教授让两个学生相对站立,再分别向后转过身去。随后在台上放置一个球,半边染黑,半边染白,两种颜色分别处于两个学生所在的方向。待学生们转过身来,询问他们所见为何?结果双方各执一词,争执不下。就在此时,教授转动球体,两个学生才恍然大悟。现场听评和视频听评也是如此,我们得站在另一个角度看待问题。

昨天我对王博说,“我是第一次听陶老师的课,你得好好继承陶老师的声乐观念、艺术造诣,他的教学态度和恪尽职守的精神是了不起的。”我听了你的声乐主张,深表赞同。实际上,不同的人对声乐艺术有着不同的理解和表述,但我听了你的演唱后觉得我们有很多相同的想法和理念。

谢谢金泉兄!其实,我们的演唱与教学都不可能一帆风顺。那年,我带着学生去青岛参加比赛,夺得了第二名。哈哈,那是咱们初次相识。回来的时候,我们师生很高兴,有些沾沾自喜,教学上就松懈了一些。后来,王博的声音就开始有些不对了。记得当时我正在给王博“拔”高音,整得他喉部特别紧,系里热心的老师也提醒我。我对王博说:“王博,咱们弄半天弄错了。青岛比赛时之所以好,我们追求的是漂亮的声音,而漂亮的声音一定是建立在放松和腔体打开的基础上的。我们现在不要去追求其他的东西,还把这漂亮的声音给‘追’回来。”后来,我们就以此为目标,有的放矢!还是那句话,你得唱得好听,“推”或“挤”是不可能出乐音的。

记得“金钟奖”一位选手唱了一首篇幅不大的歌,好评如潮。

是的。王博获奖,我有一个经验要与你分享。通过我们自己参加比赛和观察别人比赛,得出的结论是:一定要让评委觉得选手能够胜任所演唱的作品,就有可能获奖。如果勉勉强强达到曲目所在的高度,那就不一定了。因此,宁愿选择小一些的歌曲,技术与处理兼顾,给评委音乐艺术之美感,这是评委们最愿意听到的。比如,歌剧《丑角》中的《穿上戏装》这首咏叹调唱的选手很多,但能驾驭这个作品的人实际很少。所以,这次我们在曲目上做出的抉择非常正确,能够获奖跟选曲有一定的关系。王博说,老师,我是唯一以艺术歌曲进入决赛的选手。我说,你好好唱,到了台上就好好讲《魔王》的故事。除了在选拔赛时受到一点点“争议”外,我们这次几乎每个环节都做对了。王博在成都参加第一轮比赛的时候非常紧张,他说:“您看,那个孩子分数比我还高。”我说,你们的曲目不一样,不要着急,你准会超越他,果然不出我所料。

记得有一天,一个朋友微信发给我王博在“金钟奖”合乐队的视频,觉得合乐时间有些不足。

我陪了王博一上午,他从来没有跟乐队合作过,我告诉他哪些地方需要注意。这孩子有灵性,他就是为了吃这碗饭而生的。既有声音条件、身段形象,又聪明好学。有位从德国回来的老师说对我说,他的德国教授点评王博的德语歌曲演唱时,一口认定“这个年轻人必定在德国学过”。但是,金泉兄你知道的,王博根本没有去过德国,只是语言的模仿能力极强。通过对王博教与学的实践观察,我想这对老师来说就是教学挑战,每节课都是如此。我每次都要做足准备,一不小心就会被他问住。当然,他发挥出色的时候,作为老师也不能只顾认可,还得挑出他的未善之处。我想尽办法,找出他目前存在的问题。大家都觉得教王博是一件很容易的事,但实际上真的很难。比如,我听着声音是好的,可王博突然问我:“我怎么觉得这个(小字二组的)降e有点紧?”我和他说,这个问题电话里难说清楚,把你上课的录音再发给我听一遍。这样的情况时常会有。他很用功,会仔细琢磨老师说了什么,然后反思自己是否能做到位。就歌唱成熟度来说,他比同年级,甚至高年级同学,都要高出许多。

听了你那天课上的演唱要求,后来我跟王博说:“你跟着陶老师好好学,你的演唱还有很大的提升空间。”王博还很年轻,希望他到了我们这样的岁数,会大有建树。现在有音乐学院的学生用“不可思议”赞羡王博的演唱能力。

其实,王博自我要求很高,在演唱德语作品时,在同门众多学子中,只有王博做到了逐字逐句知晓歌词的含义。那么,进入“金钟奖”决赛的人都知道自己演唱的外国作品的内容是什么吗?可能未必!

王博能做到这一点,离不开你的言传身教和对他的高标准要求。

记得去年的一天,我和艺术指导金麦克老师谈到王博,我说:“咱们正在做一件重要的事,王博是个非常不一般的孩子,我们要好好呵护他,把他培养出来。我肩上的责任太重了,如果对王博的培育失败,那是罪过。”你也听了,他的声音极有磁性,可令人循声而去。听说很多当年本科考试没有录取王博的音乐学院,都在检讨为何会错过这样优秀的苗子。

哈哈哈,他让国内很多家音乐学院留下了遗憾。王博参加决赛的那天,你坐在台下时不是特别紧张?还是觉得胸有成竹,他必定能入围?

是的。王博的出场顺序靠后,我听完前面几位的演唱,就觉得他的得分不会低。在我走出音乐厅等待分数的那一刻,我觉得王博的发挥很是稳妥,因为为了确保万无一失,我们在琴房打磨了千百遍。这次赛事以后,我也有了新的体会:我的学生,哪怕半夜将他们叫醒,都必须能保证作品演唱的完整性,否则赛场上难免紧张和闪失,我就是这样培养他们的。记得那年去青岛比赛前,我跟他们一边打篮球,一边让他们哼着五重唱、二重唱,或是自己要参赛的咏叹调。这是我发明的训练学生的方法,故意分散他们的精力,只为敦促他们养成歌唱的肌肉记忆。后来,比赛时学生们都说,他们在台上非但不紧张,张口便是平常训练的状态,可见熟能生巧。

你和王博创造了新的历史。王博说,你对他特别好,来杭州上学是他第一次出远门,你是他在杭州唯一的“亲戚”。

我对学生们一视同仁。王博是一个特别实在的孩子,他能听得进我的教导。我对他说:“王博,这世界上,老师是永远不会害自己学生的。至于过去说的‘教会徒弟饿死师傅’,在我这儿不存在。”

我赞同声乐老师的教学理论是从自己的演唱和教学实践中获得的,反对道听途说、跟风,乃至“走着瞧”“教着看”的教学方式。

我们不能将同样的教学办法施向每一个学生。我曾经试过以一概全,发现这样不可行。我知道德国的音乐学院专业方向非常明晰,设有艺术歌曲和歌剧演唱专业等。

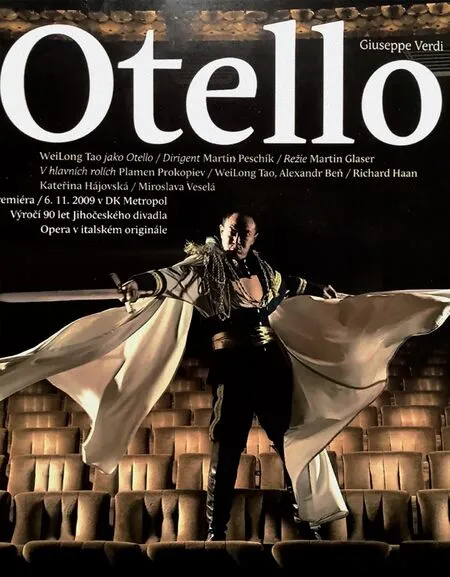

歌剧《丑角》剧照

望着陶维龙远去的健硕背影,脑海里整理着刚才在咖啡厅促膝交谈的碎片。

上中学的时候,音乐老师觉得陶维龙的嗓音条件不错,便鼓励他学习唱歌。学过一段时间后,安徽省艺术学校的曹玉萍老师听了他的演唱后觉得是个可塑之才,便完全义务地教他。陶维龙没有辜负老师的期待,对声乐艺术有着相当敏锐度和悟性的他,在1977年恢复高考时顺利地考取了安徽师范大学。大学时的老师对陶维龙十分呵护,但他始终没有高音,直到进入上海音乐学院进修之前,陶维龙唱的都是男低音。

上海音乐学院的声乐教育家葛朝祉先生,是一位与现在的陶维龙持有相同教学理念的教授,执着于“先不急于确定声部,唱好歌是第一位”的教学理念,对陶维龙的演唱实施指导。1985年,美国南加州大学声乐教授Herta Glaz(海尔塔·格拉兹)到上海讲学后,鉴于陶维龙显露出的全面才华,便把他带到了美国深造。当时的陶维龙英语基础为零,不论别人骂他或是帮助他,他只会说:“Thank you!”这位Herta Glaz教授,硬是在三年内将陶维龙从男低音转变成了男中音,从来没有高音的他可以把小字二组的升f和g逐渐用上了。Herta Glaz教授从早到晚只向他灌输歌剧,她说,歌剧是陶维龙的归属,她的目标就是让陶维龙能站在歌剧舞台上演唱。为此,Herta Glaz教授为陶维龙付诸了极大的心血。哪怕票价不菲,她也要带陶维龙在剧院观众席最佳座位上观摩歌剧,像多明戈出演的《奥赛罗》,Herta Glaz教授带着陶维龙听了好多回。

每逢周末,Herta Glaz教授都会和她的先生开着车带陶维龙一同登山,目的是锻炼他的身体素质,这也潜移默化地植下了他要演歌剧的决心。后来,教授认为陶维龙学有所成,便建议他去报考茱莉亚音乐学院继续深造。

陶维龙说,他总会想起Herta Glaz教授,现在培养学生时都会下意识地向Herta Glaz教授看齐,从培养学生的兴趣爱好做起。后来,陶维龙真的考入茱莉亚音乐学院歌剧中心。对一个有歌剧志向却囊中羞涩的年轻人来说,进入茱莉亚歌剧中心可谓两全其美:一是这里培养的是歌剧专才;二是参加这里的演出还有薪水可拿。在茱莉亚音乐学院歌剧中心拼搏一年半后,瑞士苏黎世歌剧院到美国招聘演员,陶维龙再次被选中!也就是说,在茱莉亚音乐学院歌剧中心还没毕业,陶维龙便直接去苏黎世歌剧院工作了两年。“那两年唱的都是些小角色。我想,不能一辈子如此,我要唱主角。”陶维龙觉得怀才不遇,后来他正式踏进德国的歌剧院,也正是从那时,陶维龙开始了他歌剧男中音的生涯。他几乎演唱了威尔第歌剧中所有重要的男中音角色。“我唱的最后一部歌剧是《弄臣》中的男主角Rigoletto(利戈莱托)”,陶维龙说,他的Rigoletto唱过27场!一位歌剧院音乐总监的夫人曾无不赞美地说:“闭上眼睛聆听,会以为台上是意大利人在歌唱。”这句鼓励曾给予了陶维龙莫大的信心。

声乐艺术的道路从来都不会一帆风顺。改唱男中音的陶维龙曾在歌剧院里唱了七年,辗转了多家歌剧院。但唱了一段时间后低音没了,继而高音质量提升。这时,有德国歌剧院的好心人私下对他说,觉得他的低音不太方便,时而难以穿过乐队。剧院的朋友也给了他一些戏剧男高音的录音,鼓励他尝试男高音。不“消停”的陶维龙下定决心挑战男高音!他马不停蹄地去了意大利,随Pier Miranda Ferraro(皮埃尔·米兰达·费拉罗)、Carlo Bergonzi(卡洛·贝尔冈齐)、Franco Correli(弗兰克·科莱里)、Gianfranco Cecchele(乔弗兰克·切凯勒)、Franca Ostini(弗兰卡·奥斯提妮)等大师学习,大师们听了他的声音后也都认可他转向男高音。听陶维龙说,有段时间他可以用胸声唱到High F,真是动真格的了!但是,能唱出一两个高音和完整地演唱一首咏叹调、演唱一部完整的歌剧是截然不同的。所以,用极大的耐心和毅力,动脑筋将换声区圆滑地磨平,才有转为男高音的可能性。我曾问陶维龙,这个声部转换的过程是否很痛苦?答案是:“痛苦!常人难以想象的痛苦。”但是,陶维龙成功了,他的首部大戏居然是威尔第为戏剧男高音设下的试金石《奥赛罗》,他以带有胸腔色彩的声音,展示了摩尔人首领奥赛罗在舞台上的辉煌。

《奥赛罗》之后,陶维龙的胆量开始增长,又唱了《丑角》等歌剧,还凭着对歌剧《霍夫曼的故事》中人物四个阶段的巧妙演绎方式,获得了捷克“最佳演员奖”。陶维龙说:“有人认为,男高音必须有能力早、晚各开一场音乐会,对此我不能苟同,肩负重头戏的男高音曲目难度实在很大。美国恩师的话我记了一辈子,‘60岁还能唱出年轻人的声音才是真本事。’这也是我毕生的追求,我目前最大的愿望是能够不摇不晃的再唱十年。他诚恳地对自己的学生讲,如果哪天我的声音开始摇晃了,你们一定要告诉我。”这就是陶维龙,一个“从不玩虚的”的人。

歌剧 《奥赛罗》剧照

陶维龙曾在北美读了九年大学。2014年,他突然惊觉自己专攻舞台实践而缺少理论知识,觉得“是时候将歌唱理论化了”。一番打听过后得知只有北美设有博士课程,于是他先在加拿大攻读了硕士学位,又在美国历经三年拿到了博士文凭(DMA)。读博期间举办了六场独唱音乐会,并过五关斩六将,终于在他50多岁时获得了博士学位!

陶维龙对他的学生们说过,虽然自己有着多年的舞台经验,但又觉得疏于理论钻研而再度走向校园。此一去他收获颇丰,明白所传哪道、所授何业。我希望同行们有机会可以听听陶维龙的声乐课,感受一下他的歌剧课、重唱课。他把在国外学习的先进教学方法和理念用在学生们身上,让学生们不出国门便可接受与国际接轨的学习方式和内容。读博三年期间担任大合唱助理指挥的经验,让陶维龙在2021年亲手操刀排演的歌剧《魔笛》大放光彩,相信他领衔声乐指导、语言指导、排练合成、导演与指挥的浙音声歌系2022年版歌剧《蝙蝠》将大放异彩。

与陶维龙的接触中,他谈的几乎都是歌唱,歌唱中的语言、风格、表演,要不就是“又发现了一个好学生!”已过耳顺之年的陶维龙生活中衣食素朴,一辆旧自行车每天承载着这位一心扑在教学上的“大男孩”在奔向教室的路上飞驰。在学校,陶维龙的课室总是处于“正在使用”的状态,不是他正在给学生们上课,便是他潜心阅读或是视听文献。有时夜幕低垂,听到他在歌唱,我会叩门而入,他总是热情且十分谦逊地招呼我:“金泉兄,来听我唱唱。”曾在欧洲歌剧舞台上纵横驰骋,可以用多国语言演唱、授课且从不张扬自己,这就是戏剧男高音、声乐教授陶维龙。由于他的谦和、低调,以及注重知识积累和规范的品行,更是不计个人得失醉心施教树人,在浙江音乐学院声歌系教师队伍中获得了良好的口碑。

从陶维龙当年到“浙音”举办巡演独唱会后得到声歌系抛出的橄榄枝聘其执教至今,他深感到“浙音”工作是绝佳选择。问及陶维龙今后的打算和对“浙音”的期待,他以一个“浙音人”的豪迈气势说,“浙音”的努力已经在业内产生了积极影响,我们要继续奋斗,早日跻身高水平一流音乐学院之列。