民国时期民众教育馆阅读推广实践研究

——以读书会为例

朱礼敏

民众教育馆是民国时期重要的社会教育机构,在普及民众智识、改善民众生活等方面发挥了不可忽视的作用,是连接民国教育改造和社会变革的重要枢纽。对民众教育馆的研究主要涉及民众教育馆事业发展、民众教育馆与社会教育、民众教育馆图书流通研究、民众教育馆个案分析等,较少有学者从阅读史的角度对民众教育馆在民国时期的阅读推广展开专门研究。阅读推广是指图书馆或其他相关部门开展的,旨在培养读者阅读意愿、提高读者阅读能力、促进读者阅读行为的活动。阅读推广应着重把握阅读推广主体、阅读推广客体、阅读推广对象、阅读推广方式等四个方面。[1]民众教育馆作为民国时期特有的文化与社会教育机构,为当时社会的阅读推广工作提供了重要助力,具有较高的研究价值。笔者对民众教育馆阅读推广的相关史料进行爬梳缀合,并以读书会(Reading Club)这一特定阅读推广实践为样本,分析其阅读推广的对象、读物及方式,以期为当下全民阅读活动的深入开展提供借鉴和启示。

一、民众教育馆概况及其阅读推广活动

民众教育馆导源于通俗教育馆,是在家庭和学校之外的社会性教育机构,是国民政府开展社会教育的总机关[2]。鸦片战争揭开近代中国的序幕,与侵略者的铁蹄同时踏入的还有西方的政治、民主、法律、科技等,它们激荡着中国的文化领域。在民族危亡的时代语境下,以教育实现社会变革的理念开始盛行。民国之初,蔡元培力排众议,将社会教育与普通教育、专业教育并列。民众教育家高洋提出:“民众教育为民治主义之基础,推行民众教育可使民治基础巩固,提高民众教育程度,可使民治基础愈巩固。”[3]为“保国留种,救亡图存”,当时的中国被迫选择了“依附性现代化”的发展路径,即以西方发达国家的现代化道路为范式,以防御或赶超为起点,优先发展城市地区,重点推进军工业发展。此举的代价是牺牲广袤的农村地区,城乡急遽割裂,农村地区陷于动荡与衰败中。20世纪30年代初,农村经济危机日益严重,基层治理囿于乡村地区精英阶层的缺失而日益“痞化”。针对这一情形,越来越多的有识之士将目光从城市转向农村地区,主张“用教育的力量推进乡村,组织民众建设中国政治经济与文化”[4]。在时代的夹缝下,“民众教育承担了社会改造与教育改造的双重使命”[5],民众教育馆的创立和改建被提上日程。1932年,国民政府教育部制定并公布了《民众教育馆暂行规程》,将民众教育馆定为施行民众教育的综合性中心机关,以“行政手段”为民众教育运动的发展蓄势,并赋予民众教育馆权威性资源。1935年,《民众教育馆规程》正式颁布,为民众教育馆的运作和发展提供充足保障。

据民国教育部调查数据,1928年全国共有民众教育馆185所,至1936年,民众教育馆的数量增至1612所,其中江苏省的民众教育馆超过300所,浙江、广东、四川、山东、河北、云南、河南等省份的民众教育馆均超过100所,湖北、安徽、福建的民众图书馆均逾50所。除了数量上的激增,民众教育馆还深入普通县市和农村地区,1936年,除51所省市(含行政院直辖市)立民众教育馆、14所私立民众教育馆外,其余皆为县市(含普通市)立民众教育馆[6]。

在组织运作上,民众教育馆经历了从无序到有序的变革。创立之初,由于缺乏统一的标准,民众教育馆的组织运作相当混乱。1932年,民众教育馆进行机构改组,下设阅览、出版、教学、讲演、健康、生计、陈列和游艺八个部门。1935年再次改组,设立阅览、教导、健康、生计及事物五个部门。这次改组,民众教育馆突出了阅览、教导和生计的核心地位。纵观民众教育馆的组织变革历程,阅览部的重要程度清晰可见,而该部门的经费主要用于购置图书、报纸。以江苏省立民众教育馆为例,该馆图书种类齐备,各类藏书多达5980种,共计24 352册,全部依当时的《中国图书分类法》进行分类。就阅读场所而言,除固定阅览室外,不少地区的民众教育馆还设置了流动阅览处,如流动阅览车、巡回书库等。[7]211-214凡此种种,均为民国时期民众教育馆的阅读推广工作提供了充分的实践空间。

20世纪30年代,民众教育馆积极开展多样化的阅读推广活动,采取多种方式增加民众阅读机会、提升民众读书兴趣、培养民众阅读习惯,以达到“增进民众的智识,陶冶民众的德性,改善民众的生活”之目标。读书会和民众补习班是民众教育馆的两种阅读推广方式,两者辅车相依,体现了民众教育和阅读普及的密切联系。比如湖北省立民众教育馆开设的青年读书会,给湖北省立民校的学生、馆内借书人员及社会上的失学人员提供了平等的阅读机会[8]。除此之外,针对广大乡村地区的读者,民众教育馆更是因地制宜、因时制宜地施行了图书流通站、巡回书库等阅读推广实践,如罗江县民众教育馆组织乡间巡回书库,购置大量民众读物且定期调换,以便于乡间民众借阅书籍。[9]

二、民众教育馆的读书会分类

读书会是一种集体参与,以阅读、交流和分享为中心的阅读行为组织方式,身处公共空间内的读者在共同规章制度的约束下,需要以其他读者为范本,倾听他人对所读文本做出的反馈并互通有无。可以说,读书会是一种重要的阅读推广实践。民国时期,民众教育馆依托丰厚的阅读资源,创办了不同种类的读书会组织,如儿童读书会、妇女读书会、民众读书会等。

1. 儿童读书会

民国时期,儿童本位教育思想兴起,社会开始重视儿童的地位,时人大声疾呼“人生百年,立于幼学”[10],以儿童为中心、关注儿童个性发展、契合儿童心理发展的新式教育倍受有识之士推崇。由于阅读和教育之间存在天然且密切的联系,20世纪30年代,儿童读书会如雨后春笋般发展起来。(见表1)

如表1所示,民国时期,儿童读书会的阅读推广活动极为多元,主要包括阅读、阅读指导、阅读竞赛、汇报、讨论、讲演、研究、对话、余兴等。民众教育馆充分发挥资源优势,举办了一系列适应儿童成长特点的阅读推广活动。正如卢梭(Jean-Jacques Rousseau)在《爱弥儿》所言,“大自然希望儿童成人以前保持其孩子的样子”,成年人和教育者在引导并教育儿童时,要尊重儿童天性及特定阶段的心理特点。[11]

表1 部分民众教育馆儿童读书会基本情况

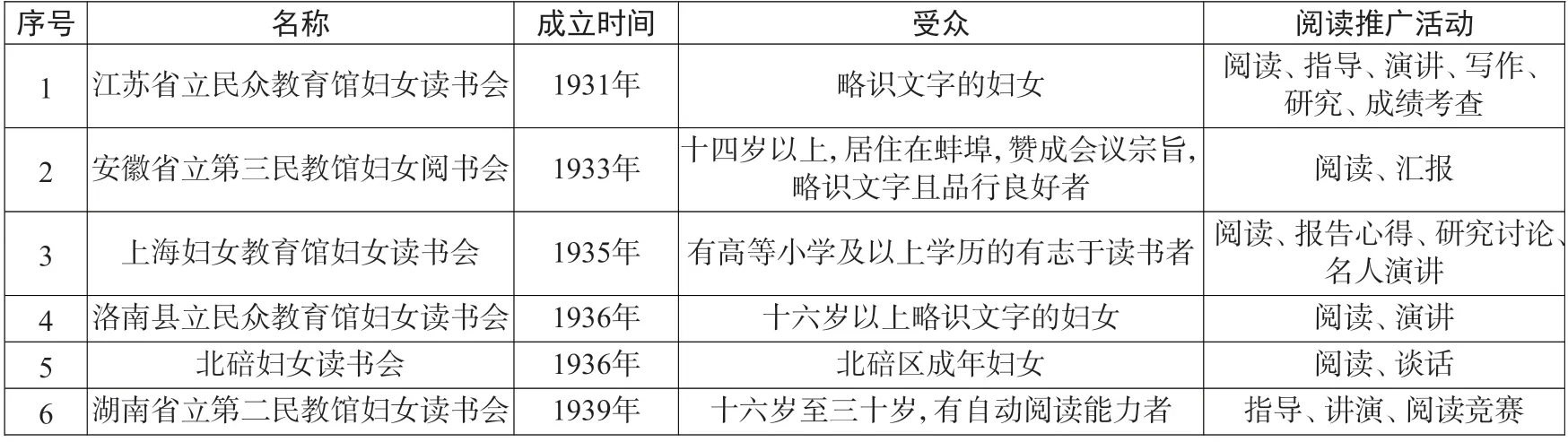

2. 妇女读书会

在《19世纪法国的读者与社会:工人、妇女、农民》中,里昂斯(Martyn Lyons)将妇女、工人和农民并称为“新读者”。在他看来,“称女性为新读者似乎有些牵强,因为女性一直是阅读公众的一部分。尽管她们在19世纪之前就已存在,但在此之前女性读者群体从未如此庞大,也从未引发过如此尖锐的社会和政治问题”[12]。民国时期,随着社会经济的发展和西方新式思潮的涌入,“妇女解放”“提升妇女权利”的呼声渐起,妇女类的报刊和书籍层出不穷,为这类“新读者”的阅读活动提供了良好的环境。针对女性阅读推广的妇女读书会也由此展开。(见表2)

表2 部分民众教育馆妇女读书会基本情况

民众教育馆创办的妇女读书会以“提高妇女读书能力,养成妇女读书习惯”为宗旨,希望通过读书会这一共读仪式使女性群体获得新知,激发中国妇女的独立与权利意识,促进中国的妇女解放运动。妇女读书会革新了女性阅读形式,通过综合开展指导、演讲、汇报等阅读活动,为民国女性增长智识、接触并投身公共事业提供了机会,进而借女性解放思潮推动整个社会的变革。其中,指导并不限于阅读指导,如湖南省立第二民教馆妇女读书会在其入会简章中指出,读书会应负以指导妇女之责,具体包括:修身指导、阅读指导、卫生指导、家事指导、科学常识指导、抗战常识指导、职业指导等[13]。这类指导工作是妇女读书会在阅读推广过程中的突出特色,也是非常可贵的活动。

3. 民众读书会

民众读书会有时又称成人读书会,是除儿童读书会、妇女读书会外,民众教育馆创办的另一种极具社会影响力的读书会类型。其基本情况见表3。

表3 部分民众教育馆民众读书会基本情况

这类读书会大多面向成年读者群体,在职业上无特殊要求,也有一些民众读书会针对特定读者群体而开设,比如宜兴农民教育馆成人读书会主要招收的会员是宜兴四周乡镇的农民,民教同人通讯读书会针对的主要是从事民众教育的工作人员。

就入会条件而言,民众读书会主要在会员年龄、文化程度、品行等方面作出了一定限制。在年龄上,大部分民众读书会要求参与者要符合基本的年龄标准,如吴县民众教育馆成人读书会、业余读书会、福建省立民众教育馆读书会、广西省立民众教育馆民众读书会、湖南省立第二民众教育馆成人读书会均要求参会人员年龄应为16岁以上。在文化程度上,大部分民众读书会要求会员具有基本的识字能力,其中湖南省立第二民众教育馆成人读书会进一步将学力精确为初级中学水平。在品行上,部分民众读书会对会员品行有一定限制,如广西省立民众教育馆民众读书会要求入会会员应“品行纯良”,业余读书会则要求入会者应为“有志于读书者”,这从侧面反映出,参加该读书会的会员至少应秉持积极向上的学习态度。

在阅读推广活动上,民众读书会同样进行了多元的尝试,如阅读、写作、汇报、演讲、研究讨论、读书竞赛、余兴等。

三、民众教育馆读书会阅读推广评价

1. 阅读推广对象:扩大的“新读者”群体

研究阅读推广对象其实就是回答“谁在读书”这一问题,而回答“谁在读书”则需厘清“谁能读书”这一问题,毕竟具备基本的识字能力是阅读的最低门槛。纵观中国历史,读书和接受教育一直是“精英阶层”的特权,当时的识字率统计数据可为这一观点提供佐证。罗友枝在《清代中国的教育与大众识字率》一书中估计,清代男子识字率为30%~45%,而女子仅有2%~10%,从地域上看江浙地区人均文化水平高于全国水准。[14]毛泽东在《寻乌调查》中调查了处于闽粤赣三省之交的寻乌镇民众的文化水平,认为寻乌镇识字人数占比约为40%,识字二百的占20%,能记账的占15%,能读“三国”的占5%,能做文章者仅占1%,全镇2684人,识字的女子不超过300人。[15]通过上述数据,可大致推断民国时期中国民众的基本文化情况:平均文化水平很低,且性别及地域差异明显。

民众教育馆给予儿童、妇女、农民等群体以同等的阅读机会,并通过多种指导方式提高他们的识字率与基本阅读能力,将更多普通民众接纳为能够阅读并应当读书的群体,这起到了良好的阅读推广效果,为后续施行民众社会教育打下了扎实的认知基础,进而于文化层面加速了中国现代化的进程。

2. 阅读推广读物:现代意识的萌芽

阅读史家达恩顿(Robert Darnton)认为,将阅读作为社会现象来研究,有助于弄清读者是谁,阅读的内容、地点和时间,从而有助于解答更为复杂的阅读动机和阅读方式问题。[16]厘清历史上的读者阅读书单,有益于复现历史上的阅读生态与阅读推广对于普通读者的价值期待。

民国时期,文以载道、顺民教育类的《三字经》《百家姓》《朱子家训》《弟子规》等蒙学读物逐渐式微。儿童读书会为小读者量体裁衣,提供种类丰富的图书、杂志以及工具书等。其中图书包括童话、故事、诗歌、神话、寓言、笑话、作文及演说等类别,《小朋友》《儿童月报》《儿童杂志》《儿童画报》等知名的儿童刊物亦经常出现在儿童读书会的推荐书单上。儿童读书会为小读者们提供的读物种类、读物内容都有十分明显的进步。

妇女读书会的阅读书籍主要分为三类:普通常识、妇女问题或家政、文艺类图书。根据读书会会员文化程度的不同,阅读书目又有具体细分,比如认知水平较低的学员可以选文艺类图书,认知水平较高的女性则可以选择社会科学、经济类读物。[17]

民众读书会会员职业较为多样,教育水平不一,这类读书会在图书拣选上无特殊限定,通常采用会员选书和读书会推荐相结合的方式。如广西省立民众教育馆民众读书会的读书材料,内容涉及时事政治、史地、公民、文艺、应用等。

作为社会教育的总机关,民众教育馆肩负着“启发民智”的历史任务,其创办的各类读书会针对不同群体,以“养成阅读习惯,提升阅读能力”为宗旨,希望借助读书会使更多渴望阅读的读者获得新知,促进思想解放与人格独立。读书会推荐的书目种类多元,儿童读书会的荐书冲破了传统桎梏,重视儿童的全方面发展;妇女读书会的书目涉及女性生活、常识、教育、职业发展等,诉诸女性独立解放、关心国事;民众读书会的书目涉及时事政治、公民权利等,在内忧外患的大背景下,借推荐书单传达出“天下兴亡,匹夫有责”的呼声。可见,民国时期读书会的阅读书目极具现代意识。

3. 阅读推广方式:文化场域建构下的共读范式

“场域”是法国社会学家布迪厄(Pierre Bourdieu)用于阐释社会现象与社会问题的概念。布迪厄认为,场域是联结宏观社会和微观个体的中介,通过研究场域(中介)可以把握社会及个体概况。[18]民国时期,各类读书会的阅读推广方式多元,包括阅读指导、演讲、研究、讨论、竞赛、写作、娱乐等,这些具有现代意义的推广途径共同建构着读书会这一“文化场域”。

(1)阅读指导

学者赵俊玲将民国著名图书馆学家徐旭的阅读指导原则总结为分众指导原则和分级指导原则。所谓分众指导即图书馆、民众教育馆这些阅读推广机构要从读者自身情况出发,以读者的程度、需要、年龄、时间及时事地的差异为依据实施阅读指导。分级指导是指阅读指导应该符合目标读者的文化程度。

对读者施行的阅读指导主要体现在以下几方面:首先,帮助读者选择合适的书籍。比如湖南省立第二民教馆创办的儿童读书会在读物之选择、疑难之解答等方面给予指导。[19]其次,教授读书会会员基本的阅读规范,比如书籍的基本结构、正确的阅读顺序以及针对不同图书的阅读方法等。最后,帮助读者养成良好的阅读卫生与阅读习惯。比如广西省立民众教育馆的读书会要求读者学习阅览室基本使用方法,培养读者习得爱护书籍、阅书前后要洗手、不嬉戏打闹等良好读书习惯。

(2)公共演讲

民国时期,读书会的演讲主要包括两个方面:会员演讲与名人演讲。会员演讲指参加读书会的读者在读书会开设的常会上公开分享自己的读书体会与心得。大部分儿童读书会、妇女读书会及民众读书会的阅读活动均设有演讲一项。如上海市立民众教育馆儿童读书会在简章中指出,读书会会员应交换并介绍读物,报告读书心得,讨论读书方法。[20]有的读书会还专门开设谈话课程,培养会员演说技能,如北碚妇女读书会设置“新闻谈话、新知识谈话以及家事谈话”三种课程[21],山西省立民众教育馆儿童读书会也设置了谈话课程。

名人演讲多见于妇女读书会和民众读书会的阅读推广活动中,指读书会邀请社会名流或专业人士举办公开讲座。比如,上海妇女教育馆妇女读书会为“增进妇女智识,扩充妇女新思想”,延请汪桂芳、杨崇皋、沈咸震、吴耀西、陈玉白等人公开演讲,演讲主题主要围绕妇女生活及妇女思想充实两方面展开,具体包括女子教育改造、女子与家庭、女子职业指导以及救国方法等;[22]福建省立民众教育馆读书会为实施多方面教育,除利用纪念日进行集合演讲外,特组织实物演讲和常识演讲等通俗讲座。[23]

(3)研究讨论

研究讨论是读书会的另一重要活动,具体是指在读书会负责人的主持下,读书会会员围绕某一主题互相分享、交换意见的过程。关于文学接受,姚斯(Hans Robert Jauss)曾提出“期待视域”概念,即读者在阅读作品时的文学、伦理和文化期待。[24]为了阐述文本,读者往往会持守一些生发自他们自身境遇的、主观的模式、信仰或价值观,这具有一定局限性。而研究讨论可以在一定程度上修正源于自身经验的认知遮蔽,通过“集体过滤,摒弃不良的部分”[25],促进读书会会员在思想上的解放。

民众教育馆的读书会所设置的研究议题,往往紧贴读书会会员实际情况,由浅入深,引导会员达致扩展知识、开阔视野、充实思想的目标。比如儿童读书会的主要讨论命题有知识讨论、国情讨论;妇女读书会则主要围绕妇女生活、职业选择以及思想解放等话题展开讨论;民众读书会的议题更加宽泛,既有专业的职业问题讨论,也有贴近生活实际的知识研讨。

读书会的会员们在共同的规则语境下,通过接受阅读指导、集体参与阅读、公开演讲、研究讨论、读书竞赛、娱乐游戏等活动,加入到共读“仪式”中。共读“仪式”为读书会会员提供一种行为模式,引导其表达自己的经验和感情,同时,那些被内化了的社会规范与价值也反过来激励读书会会员广泛参与到社会事务之中。

四、结语

鉴于民国时期特殊的历史境遇与混沌的民智情况,有识之士深刻认识到教育救国的重要性。在社会各界协同努力下,民众教育馆这一社会教育事业萌芽且遍地开花,并将读书会这一重要阅读推广实践置于社会教育体系中。配合社会教育,民众教育馆开办的各类读书会为儿童、妇女、农民以及失学群众带来新的阅读和教育契机,通过多元的阅读推广活动使他们在特定仪式中“交换知识,改善环境,推敲真理并养成阅读习惯”[26]。民众教育馆补益了乡村基础设施建设不足的问题,将中国广大乡村区域纳入社会教育与阅读推广事业之中,在一定程度上看来,民众教育馆的阅读推广具有“全民性”的雏形。但是,就实施结果而言,全民教育并未因为民众教育的发展而在全国范围内实现,文盲问题也未因民众学校的大力设立而得到根本性的改进。从另一角度看,“乡村经济枯窘,民生凋敝,乡民谋生不暇,遑顾识字”,普通民众的绝对贫困消解了其积极接受教育的可能性。[7]211-214所以,民国时期民众教育馆的阅读推广事业虽起步于积极的出发点,但对于当时内忧外患的中国而言,阅读推广的受众很难做到全面普及,寄希望于“教育救国,读书救国”只是一个美好的愿景。

时至今日,全民阅读与社会阅读推广已成为我国文化领域的重要工程,读书会作为重要的阅读推广活动之一,理应被重视并大力支持。2021年,在迎来中国共产党成立一百周年的历史性时刻,我国脱贫攻坚战取得全面性胜利,经济水平迅猛发展,综合国力稳步提升。当下的阅读推广工作早已脱离了民国时期举步维艰的境地,所以更要“以史为镜,以史为鉴”。政府、图书馆界、出版界、教育界、大众传媒等应广泛投身我国阅读推广事业,不断弥合城乡差距、东中西部发展差距,让阅读真正惠及全民。