烟台市博物馆藏青铜器全形拓评析

宋松

全形拓,又名“全角拓”“器形拓”“立体拓”,是一类将古器物的三维立体效果展现在纸面上的特殊拓片品种,主要以传统墨拓技法为主,同时结合素描、绘画、剪纸等手段。全形拓的传拓对象多是青铜器,也包括陶器、石刻。烟台市博物馆收藏有数万件古籍碑帖,其中有一定数量的青铜器全形拓。本文选取10件尚未发表的清代至民国时期拓本进行评析,对古代青铜器、传拓技艺及拓工的研究具有参考意义。

1.郑同媿鼎(图1)

西周晚期器。清代金石家陈介祺(簠斋)旧藏,《簠斋金文题识》载为叶志诜(东卿)所赠,现藏地不详,目前未见器物图片。馆藏全形拓自上而下依次是铭文和器形拓本,器形最大纵23.5、横22厘米。鼎呈半球形,折沿方唇,口沿上一对双立耳,腹微鼓,圜底,三蹄足。口沿下饰弦纹及大小相间的重环纹各一周。鼎内铸铭文2行10字:“郑同作旅鼎,其永宝用。”中国文化遗产研究院藏陈介祺吉金拓本中也收录了该鼎全形拓,造型、细节与馆藏品稍有差异,非同一人传拓。

2.仲义父鼎(图2)

西周晚期器。清光绪十六年(1890)出土于陕西扶风县任家村铜器窖藏。同出圆鼎多件,此为其中之一。原为罗振玉旧藏,现藏北京故宫博物院。馆藏全形拓自上而下依次是铭文和器形拓本,器形最大纵37.8、横34.3厘米。鼎呈半球形,折沿方唇,立耳圜底,三蹄足。口沿下装饰重环纹和弦纹各一周,耳部外侧亦饰重环纹。鼎内铸铭文3行17字“仲义父作新客宝鼎,其子子孙孙永宝用。华”。拓本左下钤“黄县丁干圃考藏金石”朱文印章。丁干圃即丁树桢(1861〜1915),号陶斋,山东黄县(今龙口市)丁氏家族第十四世孙,酷爱金石,收藏宏富。该拓本的拓工精细,毫发毕现。纹饰、口沿及耳部以浓墨重打,腹内外施以淡墨,整体给人清新淡雅之感。

3.子邦父甗(图3)

西周中期器。原为潘祖荫、费念慈、顾寿康等人旧藏,现藏地不详,目前未见器物图片。馆藏全形拓自上而下依次是器形和铭文拓本,器形最大纵51.5、横31.5厘米。该甗为连体式,侈口束腰,甑体略粗扁,口沿上一对索状立耳,鬲部分裆,下承三蹄足。颈部装饰S形变体夔纹,鬲部是简化的兽面纹。内壁铭文2行14字:“子邦父作旅甗,其子子孙孙永宝用。”器形左下钤“顾容斋鉴赏章”,铭文下方钤“丹阳魏韵林所拓金石文字”。顾容斋即顾寿康(1836〜1906),又名寿松,字容斋,号得月楼主人,浙江湖州人,晚清商人、收藏家。顾氏因藏有商王宜人甗和西周子邦父甗,斋室名为“两斋”。魏韵林,生卒年不详,江苏丹阳人,擅长捶拓彝器全形,常住顾家制作拓本。

4.孟奠父簋盖(图4)

西周晚期器。原为袁理堂、潘祖荫旧藏,现藏上海博物馆。传世有多件,此为其中之一。该器器身遗失,仅存器盖。馆藏全形拓自上而下依次是铭文和器形拓本,器形作倒置状,最大纵12.8、横20厘米。盖面隆起,上有圈状捉手,盖上装饰瓦纹和大小相间的重环纹。盖内铭文3行16字:“孟奠父作尊簋,其万年子子孙孙永宝用。”《殷周金文集成》和《商周青铜器铭文暨图像集成》收录的铭文拓本与馆藏品相同,然均未标注是盖铭。

5.美爵(图5)

西周早期器。原藏曹秋舫、陈介祺,今在日本。传世有两器,形制一致。馆藏全形拓自上而下依次是铭文和器形拓本,器形最大纵22.5、横16.5厘米。造型精美雅致,纹饰华丽。长卵形杯体,宽流槽,尖尾上翘,口沿上有一对伞形立柱,兽首状鋬,三棱锥足外撇。颈部、腹部饰凤鸟纹,流饰夔龙纹,尾部饰仰叶纹。内壁铸铭文2行8字:“美作厥祖可公宝彝。”

6.子(女+爻+口)(币+辶)子壶(图6)

战国晚期器。经曹载奎、顾寿康递藏,现藏地不详。馆藏全形拓最大纵38.5、横26.2厘米。通体光素,肩上有一对铺首衔环,圈足外刻5字“子(女+爻+口)(币+辶)子壶”。铭文处可见明显的拼接痕迹,应为单字拓出后组合而成。器形左下钤“韵林拓墨”朱文印章,右下有阴刻款识拓本“秋舫所得”,下接“顾氏存古楼藏”白文印。曹载奎(1782〜1852),字秋舫,斋号怀米山房,江苏苏州人,金石收藏家,著《怀米山房藏器目》。据钤印可知,该全形拓亦为丹阳魏韵林制作。

7.遣尊(图7)

西周早期器。原藏陈介祺,现藏美国华盛顿弗里尔美术博物馆。馆藏全形拓自上而下依次是铭文和器形拓本,器形最大纵25、横17.5厘米。器物长颈鼓腹,喇叭口,高圈足微外侈。腹部上方浮雕牺首,其两侧是对称的花冠回首夔龙纹,云雷纹衬底,圈足装饰由云雷纹组成的兽面纹。内底铸铭文4行28字:“唯十又三月辛卯,王在斥,赐遣采曰,赐贝五朋,遣对王休,用作姞宝彝。”(图8)馆藏品的铭文并非原器拓本,而是错配潘祖荫收藏的“天父丁”簋铭文。

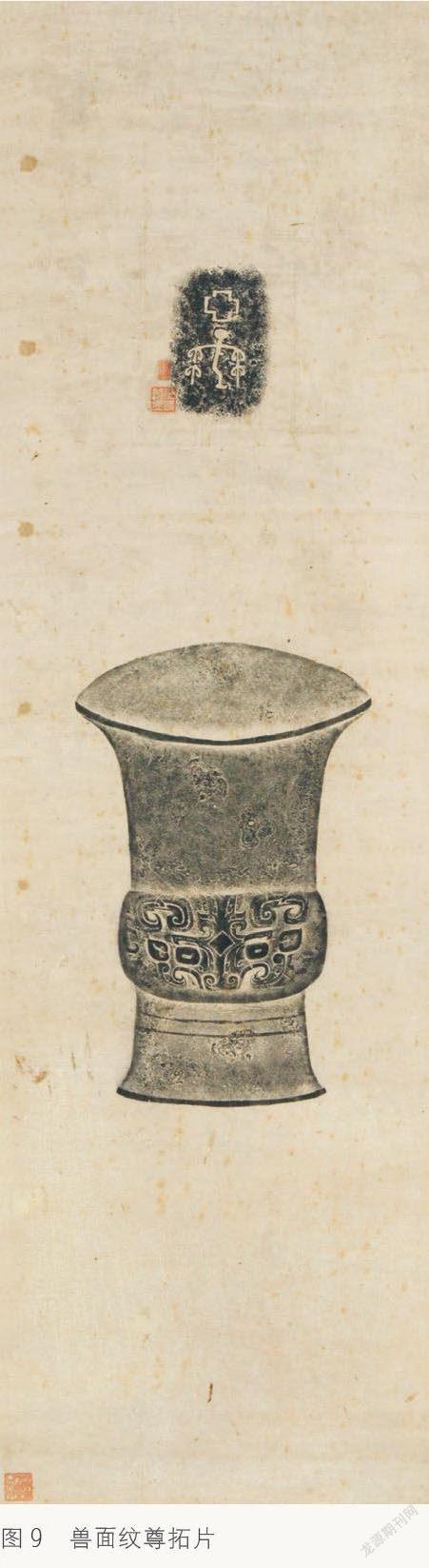

8.兽面纹尊(图9)

商晚期器。现藏地不详。馆藏全形拓自上而下依次是铭文和器形拓本,器形最大纵32.5、横20.5厘米。撇口鼓腹,高圈足。腹部装饰内卷角兽面纹,圈足上有两道弦纹。器形拓本上方置铭文“亚倗”,铭文左侧钤印“郁华阁金石文字记”“玉牒盛昱”两方。画面左下钤“原君锡所拓金石文字记”朱文印。该铭文见于《三代吉金文存》《殷周金文集成》著录,然均标注是壶铭。馆藏拓本为商代兽面纹尊全形错配亚倗壶铭文。盛昱(1850?1899),即爱新觉罗·盛昱,字伯羲,号韵莳,满洲镶白旗人,光绪三年(1877)进士,选翰林院庶吉士,官至国子监祭酒,善诗文书画,好金石收藏,是晚清文坛重要的宗室诗人、学者。拓工原君锡(道纯),山西介休人,生平不详。烟台市博物馆藏有盛昱为原君锡书写的扇面,可见二人关系密切。

9.卲宫壶(图10)

战国晚期器。原为端方旧物。馆藏全形拓自上而下依次是铭文和器形拓本,器形最大纵38、横30.5厘米。长颈鼓腹,带圈足。颈一侧有一管状流,另一侧是回顾状的虎形銴。圈足上刻铭文20字:“邵宫私官,四斗少半斗,私工工感,廿三斤十两,十五”。《陶斋吉金录》将此物命名为“秦邵公”。容庚把该器归为圈足盉属,判定“与殷及周初的器形大异,是战国末的异制。”也有观点认为是一种有流有鋬的壶,与叶家山M111出土的田壶相似,可能是为了田猎或行军等出行活动时便于使用而制作的。该器的形制特殊,在同时期的器物中未发现相似者,反而与宋元以后流行的执壶接近。笔者对该器的器形存疑,推测可能是后人在战国带铭圆壶的基础上添加了流和銴,属于伪器真铭,待以后通过科技手段鉴定。该器仍可以壶称之,然并非带流、鋬一类。画面上方铭文左下钤“孝禹考藏金石文字”朱文印,右下有“伯兮”白文小印。器形左下钤“王孝禹收藏记”长方形朱文印,右侧同样有“伯兮”白文小印。王孝禹(1847〜?),名瓘,字孝禹,又作孝玉,四川铜梁人,晚清官员,精鉴别,富收藏,善书法。伯兮即盛昱。

10.凤鸟纹簋(图11)

器物信息不详。馆藏全形拓自上而下依次是铭文和器形拓本,器形最大纵21.5、横30厘米。侈口束颈,鼓腹,高圈足,腹部两侧有一对兽首形耳,下有长方形垂珥。颈部装饰兽面及凤鸟纹,腹饰直棱纹,圈足上装饰凤鸟纹。器形拓本上方有铭文3行25字:“公违省自东,在新邑,小臣王卿赐金贝,用作父乙册天子宝尊彝。”器形拓本左侧钤“陶斋藏敦”“寶度主人”白文印,右侧钤“黄山”圆形朱文图章。陶斋即黄县丁树桢,山东博物馆藏有同类拓本,上有丁氏钤印。目前,相关研究已将该器暂名为“父乙簋”,且认为《殷周金文集成》失载,故有重要文献价值。实际上,该铭文并非真铭,其语句杂糅,书法软弱无力,是以陈承裘旧藏的西周早期臣卿簋为母本作伪而成(图12)。丁树桢家财雄厚,收藏古物众多,除了颂簋、克钟等重器外,也有一些赝品,此凤鸟纹簋即其中之一。

青铜器全形拓多采用俯视的角度,这样立体感和空间感会更强,也比较符合日常观察习惯。大部分器物是中轴对称布局,如馆藏品中的郑同媿鼎、孟奠父簋盖、兽面纹尊等,传拓前绘制线图的难度相对较低。若是器物的侧面带有纹饰,则需要调整角度。仲义父鼎拓本的器身略向一侧偏转,展示出耳部纹饰,构思巧妙。子邦父甗的鬲部是对称构图,甑部的两耳则是一前一后布置,对器物结构和纹饰都进行了细致表现。另外,全形拓一般要忠于器物的透视原理,而传拓者也会根据具体情况进行适当调整。以美爵为例,原器在流尾分置两边且鋬朝前的角度摆放时,仅能看到鋬的正面。馆藏品的鋬部则采用侧面角度,上方兽首的细节清晰明了。这种构图虽显稚拙,却能够更多地展示器物信息。

碑刻、法帖、砖瓦之类的平面拓本,原器取拓是最基本的原则,也是判定真伪的主要依据。而对于全形拓,全部取自原器的难度很大,特别是耳内部或口沿等狭窄部位。为了解决这一问题,可以在与器物材质相近的替代品上进行补拓。例如,丹阳魏韵林制作的子邦父甗和子(女+爻+口)(币+辶)子壶拓本的主体部位锈斑自然,应取自原器,甗口内部及铺首环为补拓,整体上达到了较好的效果。相比于以上两种,郑同媿鼎、美爵、孟奠父簋盖和遣尊全形拓则略逊一筹。这些拓本风格相同,出自一人之手。除了纹饰是从原器拓出外,其他部位光洁平滑,均是补拓。全形拓中也存在整体刻版的情况,清代金石家陈介祺制作的拓本即是代表。幕于陈氏之门的姚学桓擅长摹勒,曾在其指导下制作毛公鼎、汉八器、古陶器等各类器物刻版。因刊刻精良,拓工精道,用墨细腻,这类器形拓本配上原拓铭文后颇受世人追捧。馆藏品中的凤鸟纹簋全形拓的纹饰、锈斑僵硬,是从平面金属刻版上拓制的,工艺粗糙拙劣。

仲威《纸上吉金——钟鼎彝器善本过眼录》序言中提及,青铜器全形拓“价值判断的核心依据,不在全形,而在铭文”,笔者对此观点表示认同。真铭原拓是判定拓本价值的最重要因素,器形主要起到示意图的作用。馆藏品中的遣尊和兽面纹尊错配其他器物铭文,宫壶器形存疑,凤鸟纹簋的铭文属伪作,这都需要我们在研究过程中悉心甄别。其他如郑同鼎、子邦父和孟奠父簋盖等拓本,增补、更正了器物铭文、器形、纹饰等方面的信息,具有较高的学术价值。

(责任编辑:李红娟)