我国城市经济扩散效应与乡村振兴发展水平关联分析

张俐圆 杨晓琪

(1.甘肃政法大学 经济学院,甘肃 兰州 730030;2.甘肃政法大学 商学院,甘肃 兰州 730030)

一、引言

农业、农村、农民问题是关系国计民生的根本性问题,党和国家历来高度重视“三农”问题,连续十九年出台有关“三农”问题的“中央一号文件”。党的十九大报告提出实施乡村振兴战略以及“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求。2020年打赢脱贫攻坚战、全面建成小康社会后,“十四五”规划纲要提出“优先发展农村,全面实施乡村振兴,走中国特色社会主义乡村振兴道路”的目标。在新发展阶段,要全面推进乡村振兴,促进城乡融合发展,加快我国经济高质量发展进程。

城乡融合是推进和落实乡村振兴战略的重要途径。在我国经济社会发展进程中,城市和乡村是相互依存、相互促进的,乡村振兴离不开城市的有力辐射和带动。长期以来由于城乡之间存在的空间壁垒,导致资源和要素的流动大多只是单向的,只有打通城乡壁垒,使城市的人才、资本等资源流入农村,乡村才能真正振兴。当前我国新型城镇化建设快速推进,发展质量日益提升,城市辐射带动农村的能力进一步增强,为乡村振兴提供了良好条件。在新时代“城市带动农村”发展路径下,要发挥城市的辐射带动作用,以中心城市的发展带动实现乡村全面振兴,努力促进共同富裕。

在推进乡村振兴进程中,为客观评价城市对农村发展的带动作用及主要影响因素,本文从宏观发展、中观产业、微观要素三个维度衡量城市对农村的经济扩散效应,从产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕五个维度对乡村振兴发展水平进行评估,并基于灰色关联模型,对城市经济扩散效应与乡村振兴发展水平进行关联分析。以期为全面推进乡村振兴提供参考。

二、文献综述

新发展格局下,解决好发展不平衡不充分的问题,重点难点在“三农”,迫切需要补齐农业、农村的短板弱项、扩大农村需求、激发农村潜力动力、畅通城乡经济循环,推动城乡协调发展。刘彦随(2018)[1]认为城乡要素平等交换和公共资源均衡配置有利于推进实现以人为核心的新型城镇化建设。刘润秋和黄志兵(2018)[2]认为要素资源在城乡之间配置不均衡、乡村缺乏内生增长动力、城市对乡村的辐射带动效应不平衡不充分等是实施乡村振兴战略面临的现实问题。陈丽莎(2018)[3]表示新型城镇化的推进可以通过城市经济反哺农业。何仁伟(2018)[4]从地理空间的角度出发,提出畅通城乡资源,发挥城市向农村的涓滴效应,才能真正推进乡村振兴。

党的十九届五中全会提出“全面实施乡村振兴战略,强化以工补农、以城带乡,推动形成工农互促、城乡互补、协调发展、共同繁荣的新型工农城乡关系”,为新发展阶段处理城乡关系提供了根本遵循和行动指南。国内学者对新型城乡关系的研究可分为宏观和微观两个角度。在宏观方面,周立(2016)[5]从城乡二元结构的本质问题出发思考突破城乡二元结构难题的路径。郑瑞强和朱述斌(2018)[6]通过系统阐释新型城乡关系的本质探讨了乡村未来。刘春芳和张志英(2018)[7]提出了基于要素流动的城乡融合分析框架。郭远智和王介勇(2021)[8]剖析了城乡转型的时空格局及优化决策。在微观方面,朱炎亮(2016)[9]在城乡区域协调发展的理论分析中引入了劳动力集聚的规模效应。甘家武和龚旻(2017)[10]提出在促进城镇化发展过程中应加快政府职能的转变以消除制度障碍。颜培霞(2018)[11]认为要加快推动以产业融合为内驱动力的城乡全面融合发展。陶源(2020)[12]从劳动收入的视角研究了城镇化对城乡居民收入初次分配公平性的影响。

梳理文献发现:(1)从理论和现实角度看,城市对农村经济扩散效应主要通过就业、产业、劳动力、技术等路径实现。(2)在城乡关系领域微观性研究中,国内学者侧重对影响城市对农村经济扩散效应的因素进行模型分析,缺少对经济扩散效应程度的测度。(3)以城带乡政策特别是城市经济扩散效应,在乡村振兴发展进程中的影响程度有多大,有待深入探讨。

三、城市经济扩散效应与乡村振兴发展水平测度

(一)数据来源及处理

1.数据来源

由于港澳台、西藏自治区的数据缺失严重,因此本文参考谭丹和黄贤金(2008)[13]对我国大陆三大经济地区的划分,以我国东、中、西部30个省(区、市)为研究对象,以2014—2019年为研究时间段,相关数据主要来自历年《中国统计年鉴》《中国社会统计年鉴》《中国农村统计年鉴》《中国城乡建设统计年鉴》以及各省(区、市)相关年鉴。

2.数据处理

在多维度评价指标体系中,由于各指标的量纲不同,且不同省(区、市)的指标差距较大,为减少评价误差,保证结果的可靠性,本文采用max-min标准化法对相关数据进行去量纲处理。

φij是去量纲后的标准值,xij表示i地区第j个指标的原始数据。各指标原始数据经处理后,φij越大表示i地区第j个指标的水平越高。

(二)评价指标体系设计与构建

1.城市经济扩散效应评价指标体系

城市经济的扩散功能是将城市在资金、资源、技术、劳动力等方面的优势系统地渗透到周边地区及更大区域,以提高这些地区的经济发展水平和能力。本文在赵舒柯(2020)[14]研究的基础上,从宏观发展、中观产业、微观要素三个维度分析城市对农村的经济扩散效应,构建城市经济扩散效应评价指标体系,如表1所示。

表1 城市经济扩散效应评价指标体系

(1)宏观发展扩散维度:提高农民收入、改善农民生活、缩小城乡差距、统筹城乡发展是解决“三农”问题的根本途径。从居民收入、居民消费、公共服务三个方面评估宏观发展扩散程度。

(2)中观产业扩散维度:让农业成为有奔头、能致富的产业,是推进乡村振兴的重要内容。采用第一产业增加值占GDP的比例衡量产业效益。

(3)微观要素扩散维度:要稳步推进农业现代化,加快实施乡村振兴战略步伐,需要高素质的农民队伍,把先进的科学技术运用到农业生产中。从劳动扩散、技术扩散两个方面反映微观要素扩散维度。其中农业增加值根据GDP的定义以及参照吕承超和崔悦(2021)[15]的研究,采用农林牧渔业增加值进行计算。

2.乡村振兴发展水平评价指标体系

本文结合乡村振兴战略的基本内涵,按照综合性、科学性、客观性、代表性、可获得性原则,在张挺和李闽榕等(2018)[16]、贾晋和李雪峰等(2018)[17]研究的基础上,从产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕五个维度构建乡村振兴发展水平评价指标体系,如表2所示。

表2 乡村振兴发展水平评价指标体系

(1)产业兴旺:乡村振兴产业为先,产业兴旺是乡村振兴的重点和基础,要以产业兴旺带动乡村全面振兴,加快推进农业农村现代化。选取人均GDP等6个指标反映农业农村的现代化程度。其中农村机械化作业水平参照吴晓涛(2010)[18]、卢秉福和韩卫平等(2015)[19]的研究:0.4(机耕面积 /总耕地面积)+0.3(机播面积/总播种面积)+0.3(机收面积/总收获面积)。

(2)生态宜居:生态宜居是实施乡村振兴战略的关键环节,优化基础设施、整治人居环境是助推生态宜居村庄建设的“助推器”。选取人均村庄道路面积等5个指标反映村容整洁程度。

(3)乡风文明:乡风文明是乡村振兴战略的重要组成部分,要实施乡村振兴战略,必须高度重视乡风文明建设。选取农村居民人均教育文化娱乐支出等4个指标反映乡风民俗文明程度。

(4)治理有效:治理有效是实现乡村振兴的重要保障,有效治理必然带来有条不紊的乡村秩序,从而为推动产业发展、改善农民生活提供有力保障。选取设卫生室的村数占行政村数比重等3个指标反映乡村治理程度。

(5)生活富裕:生活富裕是乡村振兴的根本,农民有着持续稳定的收入来源、实现经济宽裕、共同富裕是实现乡村振兴的关键。选取农村居民人均可支配收入等7个指标反映农民生活富裕程度。

(三)城市经济扩散效应与乡村振兴发展水平测度

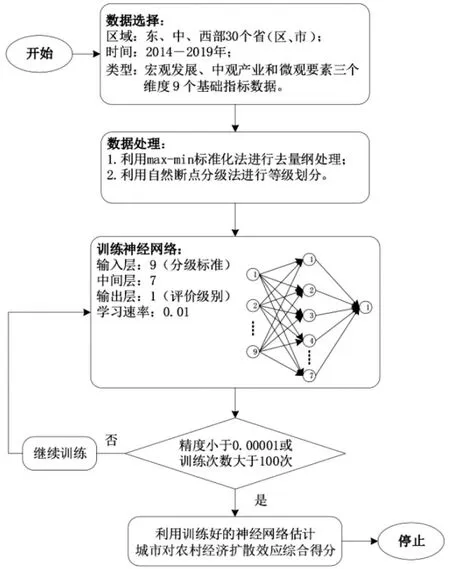

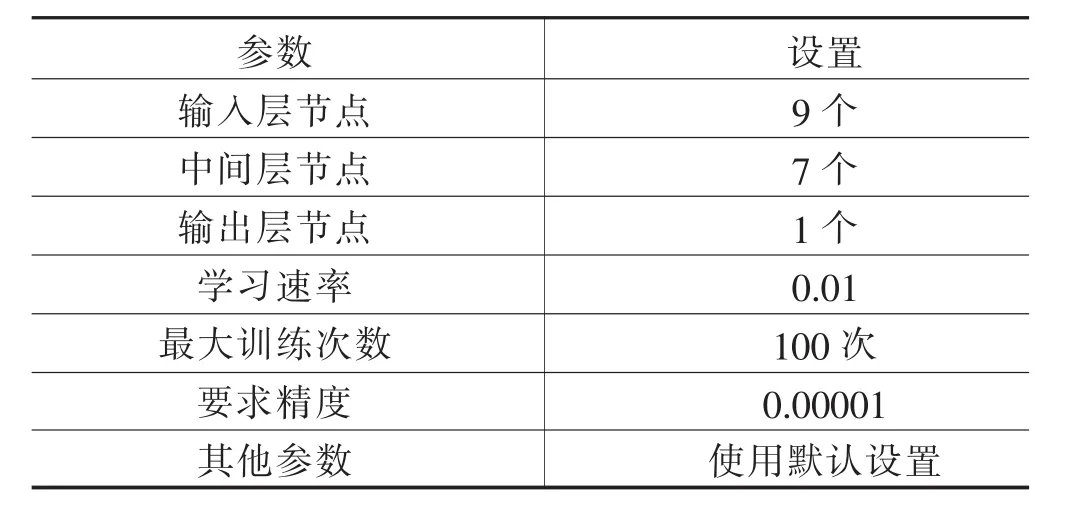

构建一个三层BP神经网络模型,由于城市经济扩散效应测度与乡村振兴发展水平测度的网络参数设置、样本数据构建及流程图类似,现仅展示城市经济扩散效应测度的模型设计,测度流程如图1所示,网络参数设置如表3所示。

图1 城市对农村经济扩散效应测度流程图

表3 BP神经网络参数设置

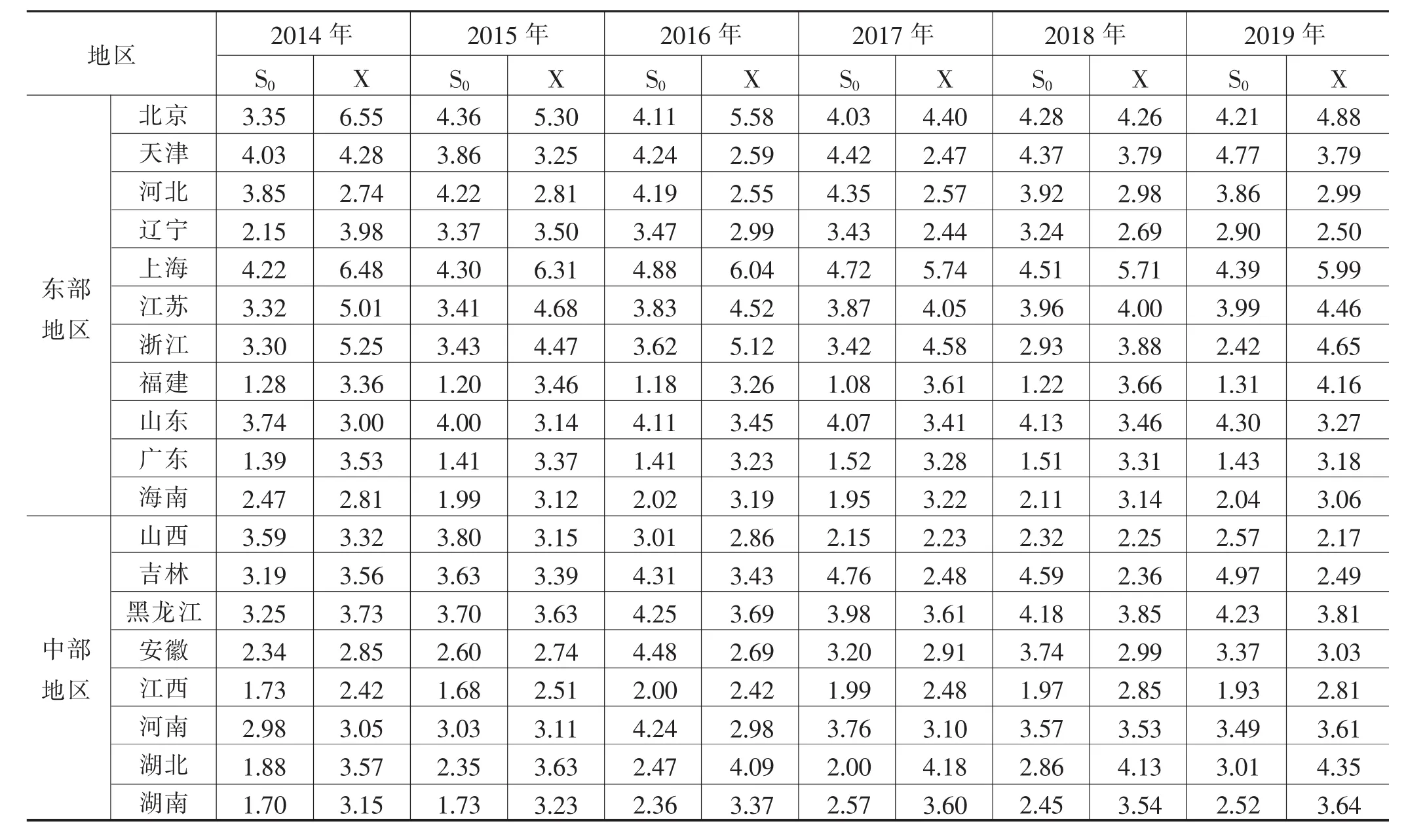

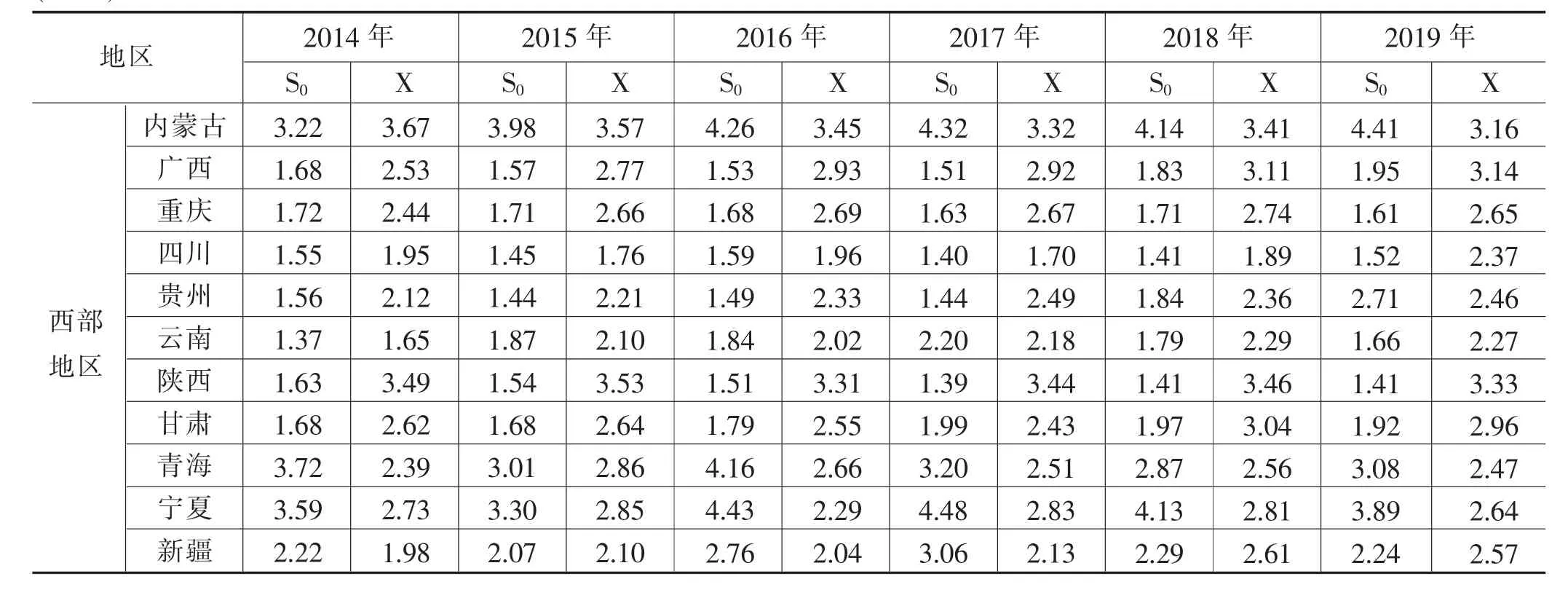

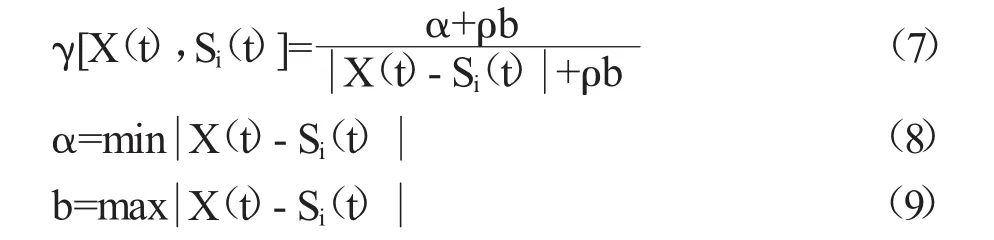

在构建BP神经网络样本数据时,考虑到各指标数据的分布形态多为偏态分布,因此本文参考麻永健(2006)[20]的文章,使用自然断点分级法将标准化处理后的数据划分为5个等级,分级标准作为样本输入,评价级别作为样本输出。使用样本数据对网络训练至达标,在测度城市经济扩散效应时,将宏观发展、中观产业、微观要素三个维度9个基础指标的数据作为输入变量,城市经济扩散效应作为输出变量;在测度乡村振兴发展水平时,将产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕五个维度25个基础指标的数据作为输入变量,乡村振兴发展水平作为输出变量。基于以上BP神经网络模型参数设置及测度流程,用S0表示城市经济扩散效应,即城市对农村的经济扩散效应,X表示乡村振兴发展水平,测度结果如表4所示。

表4 城市经济扩散效应(S0)与乡村振兴发展水平(X)测度结果

(续表)

四、城市经济扩散效应与乡村振兴发展水平灰色关联度

本文参考邓聚龙(1987)[21]提出的社会经济灰色系统的理论和方法以及王兴民和王强等(2017)[22]提出的灰色关联度的实证模型,对城市经济扩散效应与乡村振兴发展水平间的相互关系进行测算,具体步骤如下:

(1)确定分析数列。本文设定母序列为乡村振兴发展水平,子序列为城市经济扩散效应及其9个基础指标,时间序列长度为6年,关联因素个数为10个,即:

其中,S0(t)为城市经济扩散效应;Si(t),i=1,2,…,9,为城市对农村经济扩散效应的9个基础指标。

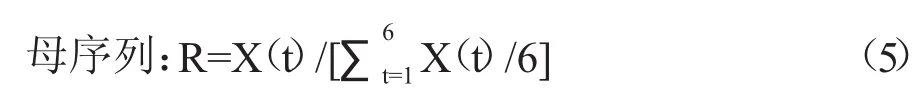

(2)对数据进行预处理。为去除数据量纲的影响并缩小数据范围便于比较,本文采用z-score标准化法对数据进行处理。设R、K为母子序列数据去量纲后的标准值,即:

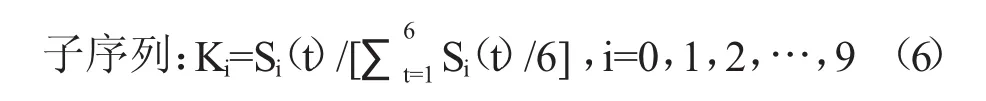

(3)计算处理后的子序列中各个元素与母序列相应元素的关联程度。城市经济扩散效应及其9个基础指标与乡村振兴发展水平不同时间的关联程度,用下述关系式表示:

其中,γ[X(t),Si(t)]为子序列中各个元素与母序列相应元素的关联程度;α为母子序列最小差,b为母子序列最大差,ρ为分辨系数,通常取值为0.5。

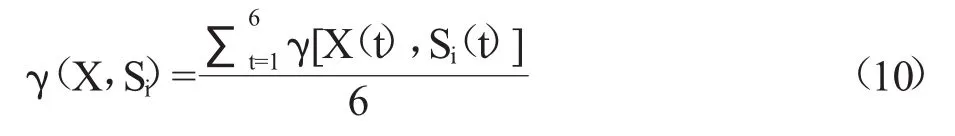

(4)计算全过程的关联程度。某一指标与总体发展的关联度,用下述关系式表示:

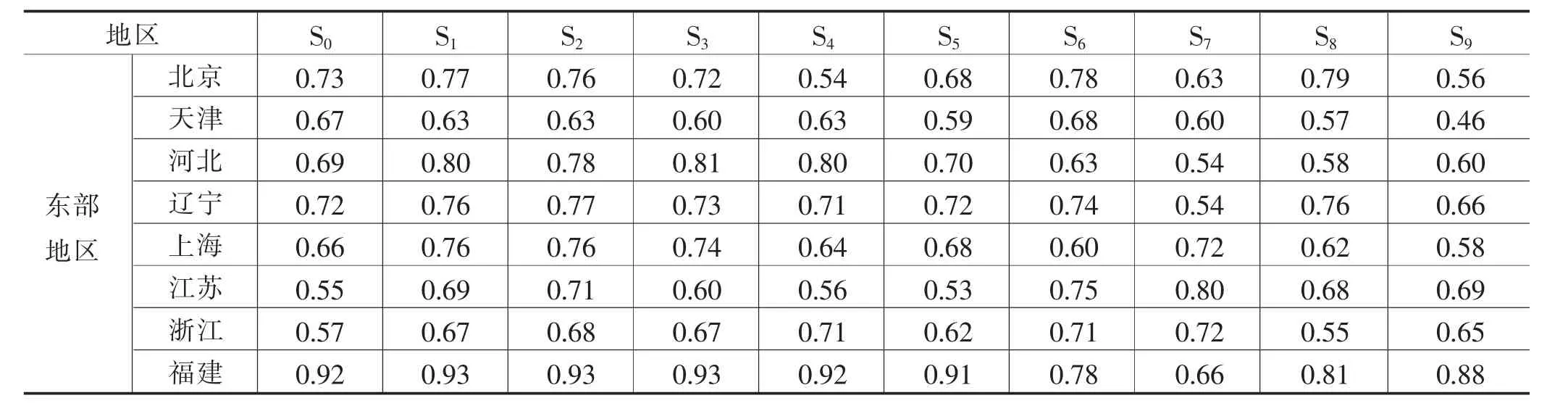

基于上述步骤,求得城市经济扩散效应与乡村振兴发展水平的关联度,结果如表5。关联度越大的指标,乡村振兴发展的依赖程度就越高,该指标的发展对乡村振兴的拉动效应越明显。

表5 城市经济扩散效应(S)与乡村振兴发展水平(X)测度结果

(续表)

五、结论与建议

(一)结论

由表5可知,在我国东、中、西部,无论是城市对农村的经济扩散效应,还是宏观发展、中观产业、微观要素三种城市经济扩散途径,对乡村振兴发展水平均具有拉动作用。

1.空间格局分析

在东部地区,福建城市经济扩散效应与乡村振兴发展水平关联度等级最高,且在宏观发展、中观产业、微观要素层面关联度等级均处于中高水平。2014年,习近平总书记对晋江新型城镇化批示“眼睛不要只盯在大城市,中国更宜多发展中小城市及城镇”,为福建调整优化城镇化格局指明了方向。福建综合新型城镇化、乡村振兴和区域协调发展的战略部署,通过政府规划引导打造高效的网络型城乡格局,从空间形态和格局上为城乡融合发展提供支撑。

在中部地区,山西城市经济扩散效应与乡村振兴发展水平关联度等级最高,且在中观产业层面关联度等级处于高水平。山西农业的优势在于特色农业,立足这一优势,山西创建国家级和省级特优区、产业园共32个,持续推进“特”“优”农业发展,积极推进乡村产业转型发展,助力乡村振兴。

在西部地区,云南城市经济扩散效应与乡村振兴发展水平关联度等级最高,且在宏观发展、中观产业、微观要素层面关联度等级均处于中高水平。云南是旅游大省,很多优质的旅游资源集中在农村,乡村旅游业是云南实现乡村振兴的重要抓手。经过多年努力,云南乡村旅游业点状发展、以点带面、精准扶贫、整体联动的特征不断凸显,成绩显著。

2.扩散维度分析

从宏观发展扩散维度看,东部地区与乡村振兴发展水平关联度最高。东部地区是我国城市发展水平较高的区域,高速工业化和城镇化带来了城乡发展要素的频繁流动。如广东通过城市更新和村级工业园改造等路径,完成城乡空间、产业和环境格局的重构。在提升居民收入和消费水平方面,东部地区的发展目标多侧重于强基础、优结构。如上海提出实现居民人均可支配收入增长与经济增长基本同步;北京面向“十四五”提出着力提高中低收入群体收入,壮大中等收入群体规模,促进居民收入增长与经济增长基本同步,建设国际消费中心城市。

从中观产业扩散维度看,中西部地区与乡村振兴发展水平关联度最高。近年来,中西部地区建设了很多产业转移示范区。随着东部沿海地区发展转型、产业转移,中西部地区经济崛起,传统的劳动力输出地迎来了返乡创业的热潮。在中西部地区,返乡创业的企业数量和创造的产值已占据县域经济的半壁江山,给中西部地区的城镇化、工业化带来了强劲的动力。

从微观要素扩散维度看,中西部地区与乡村振兴发展水平关联度最高。中西部地区产业承接促进劳动力回流,反过来劳动力回流促进了产业从沿海地区向中西部地区转移,形成了“循环累积效应”。中西部地区回流劳动力和产业承接合力推进了农业现代化的发展,为加快推进转变农业发展方式、提高农村生产力提供了技术支撑。

(二)建议

1.东、中、西部合作推进全面乡村振兴

目前,农村还面临很多难题,其中最重要的是就业问题。据调查,全国平均六成左右易地扶贫搬迁群众需要外出到东部打工,由此带来了“留守老人”“留守儿童”等问题。巩固脱贫攻坚成果,亟须由国家层面建立健全东中西部协作机制,由中西部地区承接更多产业,解决农民就近就业的问题。同时实现从顶层设计到底层实践的双向打通,促进城乡要素双向自由流动。

2.因地制宜实现全面乡村振兴

不同地区地理禀赋的分异影响了社会生产率,也在很大程度上导致了城乡之间的发展差异。只有因地因时制宜,选择合适的城乡生产要素结合方式,才能有效实现城市生产要素下乡带动乡村振兴的目标。全面乡村振兴应着眼于乡村地域系统的复杂性、综合性、动态性,在落实国家、省、市各层级发展规划的基础上,结合地方特色明确发展方向,充分利用乡村地区的自然和文化资源,尊重当地的文化传统和生产生活方式,基于自然、特色农业、习俗和艺术等方面进行有针对性的乡村建设,更契合农村、农民实际,更加符合当地的内在发展要求。