全国及河南经济韧性测度研究分析

崔 岚 李莹莹 马 昂 罗 薇

(河南省统计科学研究所,河南 郑州 450008)

一、引言

中国经济的韧性与弹性,并不是一个新话题。党的十八大以来习近平总书记多次指出,中国是个大国,韧性强,弹性强,潜力足,回旋余地大。他还强调,中国经济的强韧性是防范风险的最有力支撑。2020年全国GDP同比增长2.3%,成为全球唯一实现正增长的经济体,这也印证了中国经济发展韧性较强。

2020年河南GDP增速为1.3%,全国排名第26位,较2019年后退16位,韧性略显不足,内需尚未发挥支撑作用。新发展格局下,河南要确保社会主义现代化建设顺利实现,经济发展要有十足韧性。

二、河南经济韧性的特征分析

自2006年中部地区崛起战略实施以来,河南省坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署,聚精会神搞建设、全心全意谋发展,综合实力显著提升,在中部地区发展大局中的地位和作用凸显。与此同时,河南经济正处于转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻坚期,正处于各种内外部风险挑战的凸显期,发展不充分不平衡不协调的各类问题突出,全省经济社会发展面临不少困难。综合看,河南在经济韧性方面存在一些积极因素和不利因素。

积极因素方面,一是综合经济实力雄厚,创新能力增强。2020年河南GDP达54997亿元,稳居全国第5位、中部地区第1位;河南拥有国家级创新平台172家,科技型中小企业突破1万家,居中部首位;盾构机、新能源客车、流感疫苗等产品的技术水平均位居全国首位。二是工业体系完备,产业结构优化,抗风险能力强。河南工业门类齐全、体系完整,工业总量稳居全国第5位、中西部第1位;服务业发展快,2001—2020年年均增长10.3%,高于同期全省GDP增速0.3个百分点,以现代金融、现代物流、科技服务为代表的现代服务业蓬勃发展,产业结构不断优化。三是拥有超大规模的消费潜力和内生动力。2020年河南常住人口城镇化率为55.43%,居全国第26位,提升空间巨大。河南有6500多万劳动力,每年约150万的农业转移人口,在住房、教育、医疗等领域消费需求持续旺盛。四是基础设施优势明显,支撑作用强劲。截至2020年底,河南高铁通车里程1998.02公里,“米”字形高铁网基本建成;高速公路通车里程是2000年的14.2倍,达7100公里,居全国前列。

不利因素方面,一是人均经济水平低。2020年河南人均GDP为55435元,中部地区居第5位,仅高于山西;2020年河南居民人均可支配收入为24810元,仅相当于全国平均水平的77.1%。二是产业结构调整任务艰巨。2020年河南服务业增加值占GDP比重为48.7%,低于全国平均水平5.8个百分点,居全国第28位、中部地区第5位。三是科技创新能力不足。2020年河南发明专利授权量9183项,授权量和年均增速分别居中部地区第4位和第5位;技术市场成交合同金额为379.78亿元,规模和年均增速分别居中部地区第4位和第6位。四是对外开放水平有待提高。2020年河南货物进出口总值为6655亿元,占全国的2.1%,居全国第10位;2020年河南外贸依存度为12.1%,低于全国19.5个百分点,居全国第18位;2020年河南民营企业、国有企业的外贸占比分别为30.4%、7.2%,远低于外商投资企业61.6%的占比。五是城乡区域发展不平衡。2020年河南常住人口城镇化率为55.43%,低于全国8.46个百分点,居全国第26位、中部地区末位;在中心城市带动引领方面,2020年郑州市经济总量占河南的21.8%,省会城市首位度在中部地区居末位。

三、全国区域经济韧性测度分析

对区域经济韧性进行测度分析能够体现地区的经济韧性、稳定性和抵抗力等,进而能综合评估区域的经济发展水平及弹性。本文根据有关学者的研究结论及相关基础理论,构建全国区域经济韧性评价指标体系,对除港、澳、台和西藏外中国30个省(区、市)的经济韧性进行测算,并对其特点和差异进行分析。

(一)指标体系的构建

本文结合经济韧性的内涵,从抵抗能力、恢复能力、再造能力3个方面入手,结合指标选取的科学性、全面性、可操作性等原则,构建全国区域经济韧性评价指标体系(见表1)。该指标体系包含3个一级指标,共18个具体指标,其中有15个正向指标,3个负向指标。

表1 全国区域经济韧性评价指标体系

(二)数据来源及测算方法

1.数据来源

本文选取2003—2019年中国30个省(区、市)的面板经济数据。数据来源为《中国统计年鉴》《中国科技统计年鉴》及各省(区、市)统计年鉴、国家统计局网站数据库等,个别无法获取的缺失数据通过该指标的年均增长率插值填补。

2.测算方法

首先对各项指标数据进行无量纲化处理,再利用熵值原理,结合各项指标的变异程度,计算出各项指标的权重,最后将无量纲化处理后的数据与熵值法权重相乘,并进行加权求和,即可得到某一区域的经济韧性综合评价得分,具体步骤如下。

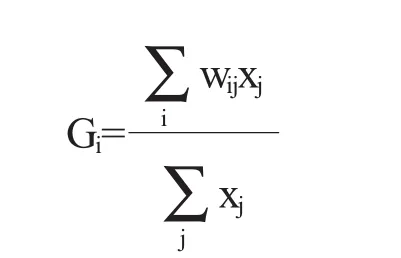

(1)构建指标数据矩阵

本文数据包含30个区域,18个指标。构建的指标数据矩阵中,i=1,2,…,n,n=30;j=1,2,…,m,m=18。

(2)无量纲化处理

为了避免指标之间因为量纲不同而不可比,需要对指标进行无量纲化处理,消除量纲影响。

式中,x'ij表示第i个区域第j项指标经过无量纲化处理后的标准化值,max{Xj}表示第j项指标的最大值,min{Xj}表示第j项指标的最小值。

(3)权重计算

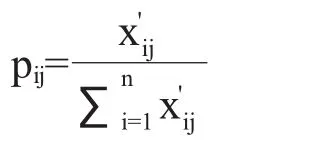

①计算第i个地区在第j项指标下所占的比重pij:

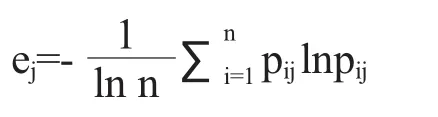

②计算第j项指标的熵值ej:

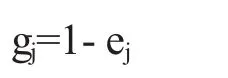

③计算第j项指标的差异系数gj:

④计算第j项指标的权重wj:

(4)区域经济韧性测算

用各项指标无量纲化的数值与权重相乘,再进行加权求和,即可得到某一区域的经济韧性综合得分,即区域经济韧性,公式如下:

(三)区域经济韧性测算结果分析

1.时间演化分析

根据各省(区、市)经济韧性综合评价得分,可计算得到全国区域经济韧性综合评价得分极值、平均值和差异系数等相关指标(见图1)。可以看出,2003—2019年,全国区域经济韧性的最大值、最小值和平均值均呈现上升趋势,经济韧性不断提升。其中,全国区域经济韧性得分均值从2003年的0.1458上升至2019年的0.2901,年均增速为3.95%。极差由2003年的0.3659波动上升至2019年的0.6688,表明区域经济韧性得分的最大值和最小值的分差增大,两端极值区域间差距不断拉大。变异系数由2003年的0.5924缓慢下降至2019年的0.4740,表明各区域之间的离散程度不断降低,整体区域间的经济韧性差距逐渐减小。

图1 2003—2019年全国区域经济韧性时间演化分析

2.地区对比分析

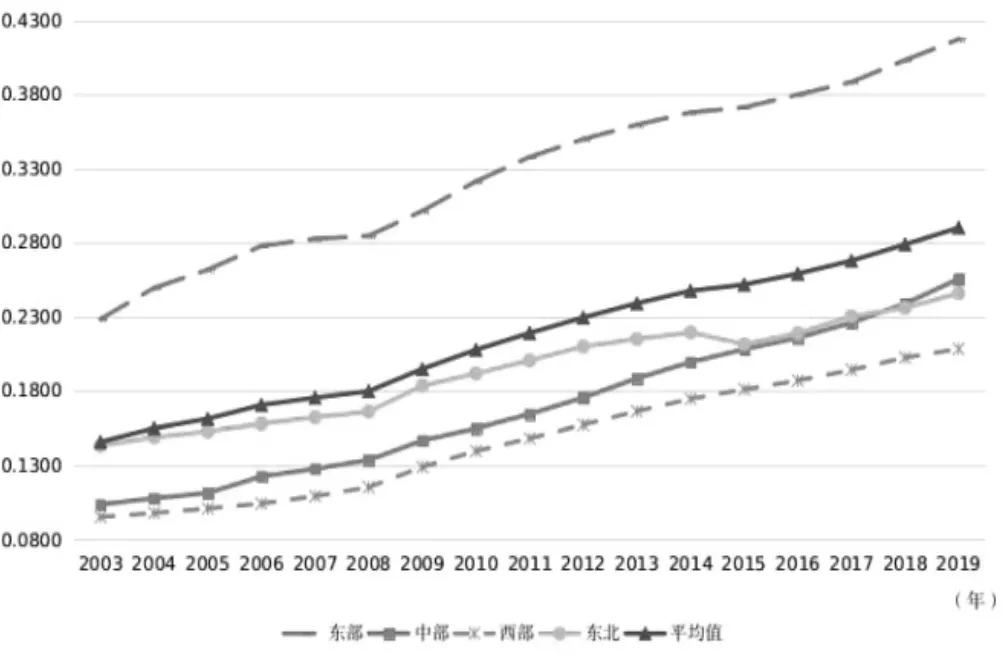

分别计算2003—2019年东部地区(北京、天津、河北、上海、江苏、浙江、福建、山东、广东、海南)、中部地区(山西、安徽、江西、河南、湖北、湖南)、西部地区(内蒙古、广西、四川、重庆、贵州、云南、陕西、甘肃省、青海、宁夏、新疆)和东北地区(辽宁、吉林、黑龙江)的区域经济韧性综合评价得分平均值,绘制成折线统计图(见图2)。

图2 2003—2019年分地区经济韧性综合评价得分

由相关计算结果和图2可知,区域经济韧性均呈现增强态势。2003—2019年东部、中部、西部和东北地区经济韧性不断上升,但上升速度存在差异。2003—2008年,东部、中部和西部地区经济韧性综合评价得分增速较快,东北地区增速呈下降趋势,中部、西部与东北地区的差距不断缩小。2008—2015年,四大区域经济韧性综合评价得分都逐步提高,其中东部增速最快,与其他地区的差距进一步拉大,东北地区增速呈曲线下降,并在2015年被中部地区赶上。究其原因,可能是2008年金融危机后,东部、中部和西部地区产业结构进行了相应调整,找到了更加合理的经济发展方式,经济韧性得到提升,而东北老工业基地没有找到经济创新增长的路径,故经济韧性呈降低态势。2016—2019年,四个地区经济韧性都不断提升,且中部地区的增速最快,发展势头迅猛,与全国平均水平差距进一步缩小。究其原因,自2006年党中央实施促进中部地区崛起战略以来,中部地区经济社会发展取得巨大成就,经济总量不断增大,经济韧性不断增强。2021年7月,《中共中央 国务院关于新时代推动中部地区高质量发展的意见》正式发布,中部地区高质量发展站上了新起点,具有区位优势、资源丰富、潜力巨大、文化底蕴深厚等比较优势的中部地区,经济发展和韧性水平必将跃上新台阶。

区域间经济韧性差距明显。东部地区经济韧性综合评价得分均值一直远高于其他地区,从而拉高了全国平均水平,导致其他三个地区的经济韧性得分均值都低于全国平均水平,地区差异明显。东部地区与西部、东北地区的差距不断拉大,与中部地区的差距逐渐缩小。中部地区经济增速一直较快,与东部地区差距缩小,且于2018年超过东北地区,排序居四大区域第2位。2003年东北地区与东部地区差距较小,但2008年后东北地区经济韧性综合评价得分增速和数值都逐渐降低,其与东部地区的差距不断拉大。西部地区经济韧得分均值一直是四个地区中最低的,增长也较为平缓,与东部、中部地区之间的差距变大。

河南经济韧性竞争力不断上升。河南的经济韧性综合评价得分从2003年的0.0942上升至2019年的0.2368,年均增长5.93%,年均增速居全国第8位,经济韧性增长明显。在全国排名从2013年的第23位上升至2019年的第17位,上升6个位次,与排名首位的北京差距不断缩小,区域经济韧性竞争力不断提升。

3.空间格局分析

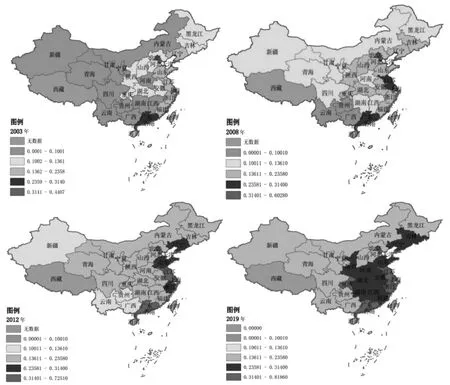

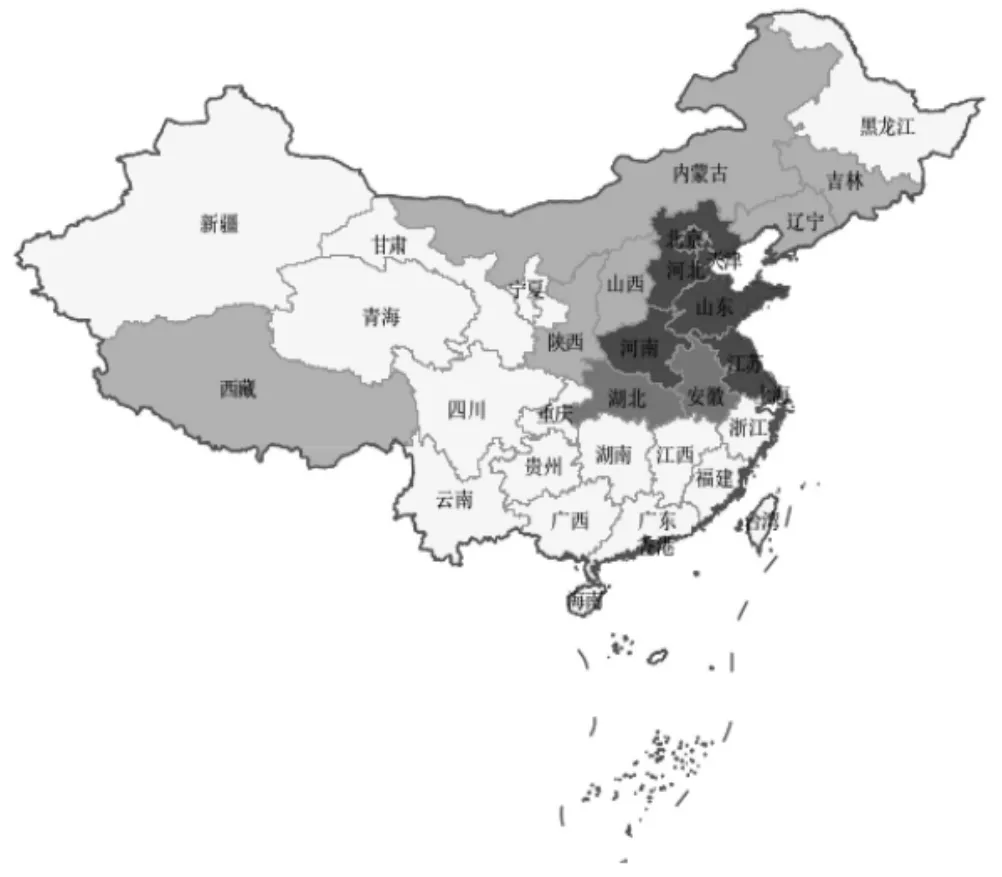

根据全国区域经济韧性综合评价得分,基于自然间断点分级法,选取2003年、2008年、2012年、2019年4个时间节点的截面数据,利用ArcGis软件,将区域经济韧性分为低经济韧性区(R<0.1001)、较低经济韧性区(0.1002≤ R<0.1361)、中经济韧性区(0.1362≤R<0.2358)、较高经济韧性区(0.2359≤ R<0.3140)、高经济韧性区(R≥0.3141)5种类型,空间可视化出全国30个省(区、市)区域经济韧性空间格局(见图3),研究全国区域经济韧性空间演化过程。

图3 全国区域经济韧性空间分布格局

2003年,全国大部分区域都为低经济韧性区,北京、上海、广东等地凭借独特的区位优势以及密集的交通网络,经济韧性处于高韧性区域,受其影响相邻地区韧性值呈现出空间集聚。2008年,随着西部大开发战略、中部崛起战略等相继实施,中西部大部分地区进入较低经济韧性区,湖北、山东、安徽等地进入中经济韧性区。2012年,除新疆、广西、云南等地还处在较低经济韧性区外,中西部大部分地区都进入中经济韧性区,但较高经济韧性区和高经济韧性区还是北京、上海、广东、浙江等地区。2019年,全国大部分地区是中经济韧性区,较高韧性区范围进一步扩大,涵盖了中部地区的河南、山东等地。

总体看,我国各省(区、市)经济韧性高值区呈现由北向南转移的趋势,高值区由2003年的北京、天津、上海到2012年增加了广东、江苏、浙江。其中东北地区经济韧性整体呈现出先高后低态势,低值区的数量在减少,河南、山东等地区经济韧性明显提高。中国区域经济韧性分布格局呈不均衡状态,中低韧性区主要集中在宁夏、青海、西藏;中经济韧性区范围最大,大致分布于东北、西北以及除四川外的西南地区;中高韧性区大致分布在中部地区和部分沿海地区;高韧性区范围较小且都分布在东部地区,主要集中在中高韧性区内部,如北京、江苏、广东等。

分区域看,东部地区高经济韧性区都集中在东部,且高值区有不断扩大的趋势。2003—2019年,东部地区韧性值总是率先进入更高级别的韧性值划分区域,之后分布范围逐渐以北京、江苏、广东3个高经济韧性区为中心,向上海、浙江、山东扩散,进而整个东部地区低韧性值区范围缩小,逐步变成高韧性值区。中部地区尽管没有高经济韧性区,但整体情况较好,2019年除山西外,其余5省都为中高经济韧性区,中部地区经济韧性值变化步伐较为一致,是继东部地区后最有可能出现高经济韧性区的区域,发展潜力巨大,对外部干扰冲击抵抗恢复能力较好。西部地区情况较为复杂,2003—2019年,重庆、四川、陕西发展最好,2019年成为高、较高经济韧性区;宁夏、西藏、青海较为缓慢落后。从分布格局说,以重庆、陕西、四川为中心,逐渐向东部扩散。东北地区区域经济韧性值整体发展比较平稳,也可以说是缓慢,2003—2019年处于从较低经济韧性区到中经济韧性区的变化过程,虽不是最差状态,但与中西部相比劲头不足,应尽快找到新的发展路径,通过路径创新,实现产业升级,解除经济上的“锁定”状态,摆脱发展困境。

4.时空演变分析

空间自相关指基于某一地理空间,对一个确定的研究变量,是否显著地与其相邻空间单元存在空间关联性作出判断。目前主要是选用莫兰指数、盖里指数来对全局和局部空间自相关作出表征。

(1)全局空间自相关

全局Moran's I指数的计算公式为:

其中,n为样本量,即空间位置的个数;xi、xj是空间位置i和j的观察值;空间权重wij表示空间位置i和j的邻近关系。

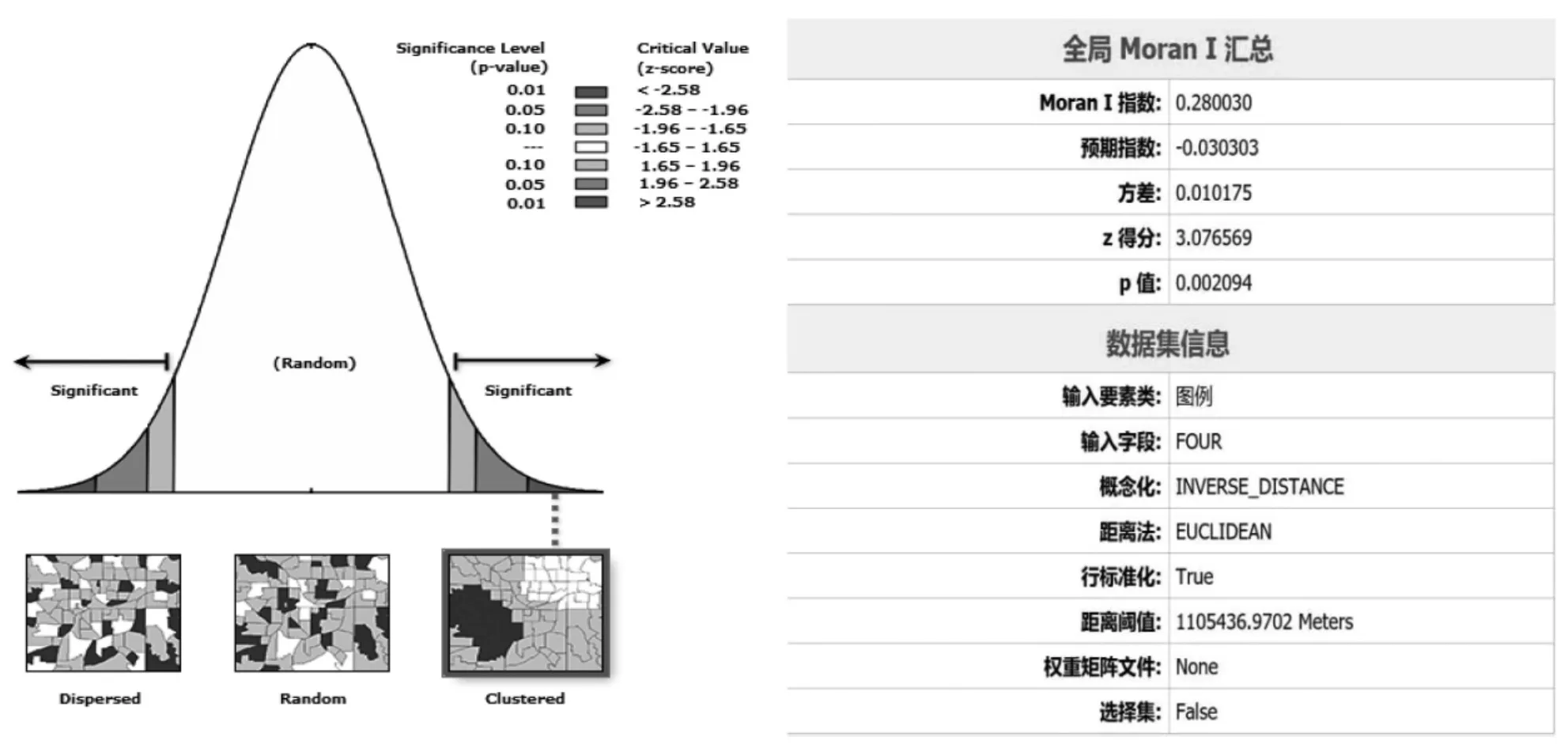

根据上述公式,计算2019年全国经济韧性的空间自相关性,得到全局Moran's I报表(见图4)。

图4 全局Moran's I报表

可以看出,2019年全国经济韧性Moran's I指数为0.280030,远远大于预期值,整体存在空间正相关性,同时相应的得分大于2.56,p值小于0.01,在1%的置信区间内聚类,表现为相邻省(区、市)在经济韧性上的高度相关,即具有较高经济韧性水平的省(区、市)相对地趋于和较高经济韧性水平的省(区、市)相邻,或者较低经济韧性水平的省(区、市)相对地趋于和较低经济韧性水平的省(区、市)相邻的空间联系结构。

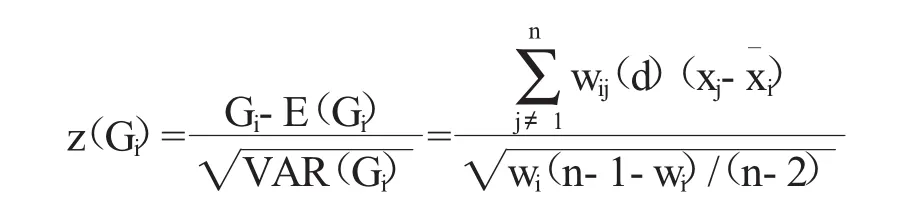

(2)局部Getis-Ord G法

局部Getis-Ord G,也称热点分析,采用距离定义的空间邻近方法生成权重矩阵,其计算公式为:

对统计量的检验与局部Moran's I指数相似,其检验值为:

当局部Getis-Ord G的值大于数学期望,并且通过假设检验时,表明位置i周围的值相对较高(高于均值),属高值空间集聚(热点区);当局部Getis-Ord G的值小于数学期望,并且通过假设检验时,则表明位置i周围的值相对较低(低于均值),属低值空间集聚(冷点区),从而进一步识别出局部小范围内是否存在区域经济属性发展的热点集聚位置。

根据上述方法,计算2019年全国经济韧性热点分析结果(见图5)。

图5 热点分析图层

图5表明,2019年省域经济韧性中,热点区主要集中在江苏、北京、山东、河南等省(市),山西、陕西、湖北、安徽等为次热点地区,而西部地区的新疆、青海、甘肃、西藏为冷点或次冷点的低值簇,由此可见,中部地区很有可能是未来新的经济高韧性聚集点。

四、政策建议

(一)增强供给侧结构韧性

一是实施创新驱动发展战略。加大科技研发投入和新型基础设施建设力度,统筹整合现有创新平台资源,重塑省重点实验室体系,凝练一流课题、打造一流生态,争取更多国家级平台在河南布局。二是着力打造现代供应链。坚持把制造业高质量发展作为主攻方向,推动产业链、创新链、供应链、要素链、制度链“五链”深度耦合,改造提升传统产业,发展壮大新兴产业,谋篇布局未来产业。三是增强微观主体活力。实施龙头企业培育工程、企业兼并重组和产业链垂直整合工程,集结规模优势,提升产业层次,持续提升大型企业、龙头企业的整体创新力和核心竞争力,积极推动现有存量企业“稳心留根”,实现基地化、总部化发展。

(二)增强需求侧结构韧性

一是扩大城乡投资。加强招商引资,保持投资合理增长。紧盯重点产业,深化产业链招商,加大对技改投资、新兴产业和未来产业的投入力度,推动投资结构优化。二是扩大城乡消费。加快建立扩大消费需求长效机制,努力建设中部强大市场。顺应居民消费升级趋势,打通消费领域的“堵点”“痛点”,提升消费领域治理能力。促进城乡消费融合发展,建设城乡融合消费网络。三是着力扩大高水平开放。提升“引进来”的能级和水平。坚持引资、引技、引智并举,充分发挥大市场、大枢纽、大通道优势,完善以航空和高铁为引领的现代交通网络,强化空港、陆港、海港联动发展,推动交通区位优势转化为物流枢纽优势。

(三)增强所有制结构韧性

一是提升对国有经济地位和作用的认识。完善国资国企监管体制,加强国企现代企业制度建设,着力完善股本结构、公司治理结构和激励约束机制,推动国企战略性重组和专业化整合,发展混合所有制经济。二是不断完善农村集体所有制经济。全面推开农村集体产权制度改革试点,有序开展集体成员身份确认、集体资产折股量化、股份合作制改革、集体经济组织登记赋码等工作。探索拓宽农村集体经济发展路径,强化集体资产管理。三是继续大力发展和积极引导非公有制经济。鼓励和支持民营经济参与国有企业改革,进入金融、公用事业和基础设施等领域。加强和改进对民营企业的服务和监管,支持民营企业做大做强。

(四)打好政策组合拳

一是明确职能定位,积极建设高效服务型政府。制定切实的区域产业规划,强化企业、金融机构和市场之间的连接机制,创造良好的资本运营环境,为产业的转型升级提供保障。建立亲清政商关系,大力营造公平竞争、诚信经营的市场环境。二是严把消费产品和服务质量关。深入推进内外销产品“同线同标同质”工程稳步实施,加快完善消费品和服务标准。进一步规范市场经营秩序,严厉打击非法经营行为。三是严守经济风险底线思维。切实防范和化解金融风险、国际经贸风险、产业链风险及网络数据安全风险。严格资金管理,合理调度政府资金,多渠道谋划资金来源,积极探索市场化运作模式,加强债务管控和工作统筹。