川东丘陵区生态循环农业发展路径研究

——以四川省蓬溪县种养废弃物资源化利用模式为例

郑盛华,陈尚洪,陈红琳,万柯均,敖玉琴,刘定辉

(四川省农业科学院农业资源与环境研究所/农业农村部西南山地农业环境重点实验室,成都 610066)

0 引言

中国农业领域中的污染排放量近年来总体呈下降趋势,但农业源污染物的占比仍然很高,种植业与畜禽养殖污染物的贡献占到农业源污染物的90%以上[1]。四川是中国西南地区种植业和畜禽养殖大省。据统计,四川每年产生主要农作物秸秆总量3038万t[2],畜禽粪便平均产生量2.10亿t猪粪当量[3]。而秸秆和粪污的综合利用率和无害化处理率不足60%和50%,有相当一部分农业废弃物被就地掩埋或焚烧,这不仅导致了生物质能源的损失,还加剧了农业面源污染的风险[4]。四川还是紫色土分布最为集中的地区,养分随壤中流流失现象也比较严重,土壤中的氮、磷、农药等物质随壤中流大量进入附近水体,造成附近水环境恶化[5-7]。因此,为四川丘陵农业生产区选择合理的生态循环农业模式,开展养分平衡管理,是实现丘陵区农业绿色发展的重要抓手。

四川境内自然生物多样复杂,农业生产模式多样。按照现有自然资源、农业生产方式和主导产业特点,主要有4种循环农业模式:一是以粪污处理为核心的循环模式,适用于以畜禽养殖为主导,种植为副业的区域,典型模式为“猪-沼-果”循环模式[8];二是以秸秆利用为核心的农牧结合模式,适用于以种植为主导,畜禽养殖为副业的区域,典型模式为“秸秆-青饲-牛羊”循环模式;三是立体复合型模式,利用生物习性,合理搭配,形成多层生态结构,典型模式为稻渔(鸭)种养循环模式等。四是农副资源利用模式,以农副产品为核心,对食用菌渣、经济林等农副废弃物加工处理,并资源化利用[9]。国内已探索构建了多种多样的生态循环农业模式,如三峡库区面源污染阻控的生态循环农业模式[10]、北方农牧交错区农牧结合循环模式[11]、高原藏区的种养循环一体棚模式[12]等等。蓬溪县是川东丘陵区农业种养大县,以食用菌和生猪、肉牛养殖为主导产业的生态循环农业已具规模。本研究以四川蓬溪县为例开展实证分析,为川东丘陵区开展生态循环农业提供科学依据。

1 蓬溪县现代农业发展概况

1.1 农业区位与自然资源条件

蓬溪县地处四川盆地中部偏东,涪江中游,经纬度范围为105°03′E—105°59′E和30°22′N—30°56′N,幅员面积1251 km2。县境丘陵面积占比达81.4%,平均海拔404 m。气候属亚热带温湿季风气候区,气候温和,降水适中。降水时空分布不均,春、伏旱时有发生,夏旱频繁。年均气温17℃,年均降雨量929.5 mm,年均日照数1471.7 h,年均蒸发量990.3 mm,相对湿度82%,≥10℃的活动积温5383.2℃。

1.2 农业产业发展情况

据蓬溪县2021年国民经济与社会发展统计公报,全县农作物播种面积8.87万hm2,其中粮食作物5.90万hm2,油料作物1.90万hm2,蔬菜瓜果类0.84万hm2,药材0.03万hm2。全年粮食产量31.89万t,油料产量5.42万t。肉类总产量5.97万t,其中猪肉产量5.03万t,牛肉产量0.11万t,羊肉产量0.18万t。年末生猪存栏47.4万头,全年出栏生猪53.1万头,出栏羊13.5万头,出栏家禽422.7万只。畜牧业总产值占农业总产值的比重达44%。全县大力发展优质菌菜、精品水果等特色产业,食用菌产业以天福镇为重点,是全国食用菌工厂化生产示范县和省级食用菌现代农业园区。

2 蓬溪县农业废弃物资源化利用模式实践

2.1 蓬溪县推广种养废弃物资源化利用的做法

蓬溪县依托区域生态循环农业项目等财政资金和相关政策支持,推进以食用菌菌渣、畜禽粪污和作物秸秆循环利用为重点的种养废弃物循环利用,开展基于作物养分平衡的综合养分管理,推进农业废弃物区域内循环利用。本研究以蓬溪县区域生态循环农业项目为例开展分析。

项目采用“粮经作物-秸秆-食用菌(猪、牛)-菌渣(沼肥)-粮经作物(果树)”的循环模式,以项目区农业主导产业发展与农业废弃物资源化利用为导向,充分利用现有的农业生产条件和产业基础,采用生态农业循环模式,在辖区内开展畜禽养殖废弃物资源化利用,秸秆、菌渣等农副资源综合开发,标准化清洁生产等方面的建设。

项目区域内种植的玉米、水稻等农作物秸秆,主要由食用菌生产企业统一收购、粉碎、加工作为食用菌栽培基料,还有部分由养殖企业集中青贮作为草食牲畜的饲料,不便于收集的直接粉碎还田作肥料。食用菌生产环节产生的菌渣一部分由车辆运输到种植基地,堆沤发酵后作为有机肥还田,其余部分销售到有机肥厂作为有机肥原料。畜禽养殖环节产生的畜禽粪污,经干湿分离后,部分干粪经车辆运输到种植基地,堆沤发酵后作为有机肥还田。污水进行沼气化厌氧发酵和好氧处理后,沼渣经车辆运输到种植基地直接还田,沼液经管道运输到种植基地灌溉还田。发酵产生的沼气用于燃料或养殖企业照明等。废旧菌袋、地膜、农药和肥料包装物等,采取定点存放,定期回收和资源化利用。

2.2 农业废弃物资源化利用的模式

2.2.1 秸秆收集利用 县域内种植专业合作社从农民手中收购约1.3万t秸秆。合作社首先对收购来的秸秆除杂,通过皮带输送机送到铡草机,然后通过水平输送带将秸秆送到粉碎机,同时用风机通过风选管道将8 mm以上的砂石等杂物除去,最后形成10 mm以下的秸秆粉,用作食用菌生产的原料。

2.2.2 食用菌菌渣利用 部分食用菌菌渣经过发酵生产菌渣堆肥,将其以一定比例施入水稻、玉米、油菜等作物大田中,菌渣堆肥中残留的菌丝蛋白可为作物生长提供部分养分。菌渣还田能够提供丰富的氨基酸、多糖等营养物质,提高酶活性和促进碳氮循环[13]。在土壤中施用菌渣,除为作物提供平衡的氮、碳等营养物质外,其在土壤中还进一步分解,形成具有良好通气、蓄水能力的腐殖质,有利于改良土壤结构,提高土壤肥力。多余部分菌渣将与牛粪、猪粪混合,用于生产有机肥。

2.2.3 沼肥沼气利用 项目区域内养殖场污水在原料调配池中混合均匀后泵入厌氧反应罐中。厌氧反应罐内物料呈全混状态,在适宜的碱度、温度条件下充分厌氧反应。厌氧反应产生的沼气经净化系统处理后,供养殖场生产生活用气,以及周边居民生活用气。消化罐内出来的残渣由螺杆泵输送至换热器,经热交换后流入缓冲池,再由污泥泵输送入卧螺式离心分离机进行固液分离。沼液一部分返回预处理单元参与物料稀释,一部分送入沼液储池,进一步加工制成有机液肥,沼渣送入沼渣堆场进一步加工制成有机肥。

2.2.4 猪牛粪有机肥 将猪粪便等与菌渣辅料掺混后至含水量低于50%(菌渣、糠醛渣、作物秸秆等其他适合做有机肥的物料),与具有特殊功能的微生物发酵剂混匀,再通过连续池式发酵,使畜禽粪便等充分腐熟。腐熟的半成品可制作粉状、颗粒有机肥,添加功能菌剂则可生产生物有机肥,添加氮、磷、钾(总含量≤15%)可生产高养分含量有机肥。牛粪有机肥工艺流程与猪粪有机肥相似,差别为配制的原料不同。主要工艺流程包括将鲜畜禽粪便、干草、腐烂的青(黄)贮、菌种按比例混合,经过堆腐发酵、温度变化监测、鼓风、翻堆等程序,进行水分控制,制成成品,还田进入种植基地。

3 基于区域养分平衡的种养循环模式

3.1 畜禽粪便、菌渣和有机肥产生量

项目区域内生猪养殖企业存栏生猪约9580头。经估算,养殖种母猪4300头、仔猪5280头,4300头种母猪年产粪便0.35万t,年产尿液0.71万t,冲洗用水量1.10万t,年共产粪污量2.16万t;5280头仔猪年产粪便0.09万t,年产尿液0.26万t,冲洗用水量0.77万t,年共产粪污量1.12万t。项目区域内肉牛养殖企业年存栏肉牛约2000头。经估算,年产粪便0.88万t,尿液0.61万t,冲洗用水量1.10万t,年共产粪污量2.59万t。

本项目食用菌企业年产菌渣约15000 t(见表1)。除少量菌渣经处理后还田外,大部分菌渣与猪、牛粪便等辅料掺混后制成有机肥,就近供应作物大田和果树基地。

表1 菌渣产生量估算

3.2 大田和果树基地粪污消纳量

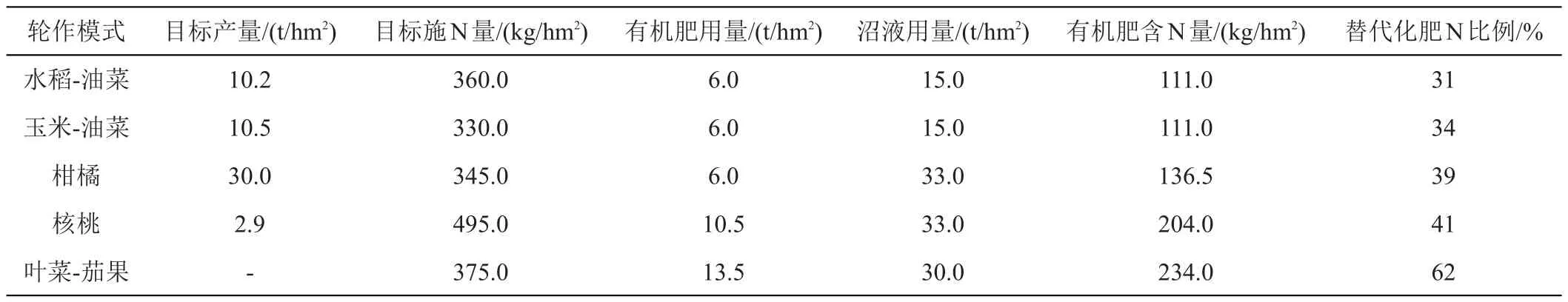

项目区年产猪粪0.44万t,牛粪0.88万t(按含水率70%折算),累计猪牛粪便1.32万t,用于生产有机肥的菌渣1.28万t,生产约1.30万t有机肥(含水率15%~20%),沼液4.09万t,主要施用于项目区种植消纳基地中。根据主要大田作物、果园的周年养分目标需N量,和存栏牲畜年均粪污养分可利用量,计算出每年大田和果园所能消纳的有机肥(沼液)用量和化肥替代比例[14]。由表2可见,根据不同的作物和果树品种,作物大田有机肥替代化肥N的比例达31%~34%,柑橘和核桃等果树的替代比例达39%~41%,蔬菜田的替代比例达62%。

表2 项目区作物地有机肥(沼液)养分利用测算

3.3 区域养分平衡循环利用

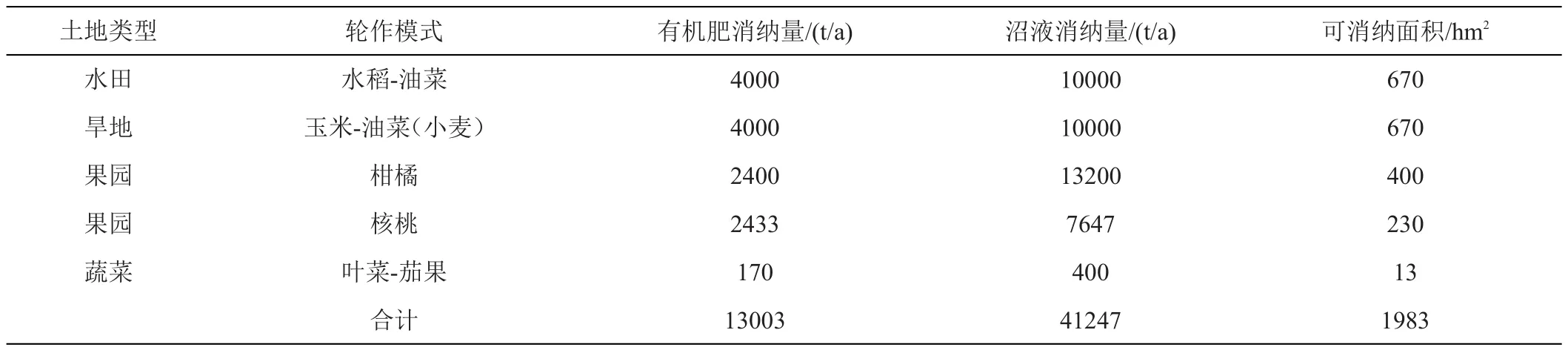

项目区内现有大田作物种植基地约1340 hm2,其中水田主要轮作模式水稻-油菜/小麦;旱地主要轮作模式为玉米-小麦/油菜;果树基地630 hm2,主要种植柑橘、核桃。蔬菜基地13 hm2,主要种植茄果、叶菜类等露地蔬菜。由表3可见,依据大田和果园目标产量、目标施N量,测算有机肥(沼液)的施用量,项目生产的有机肥和沼液可全部在项目区域内就近循环利用。依据粪污承载量测算,项目区域内畜禽承载量仍有一定的拓展空间。

表3 项目区作物和果树基地粪污承载量测算

4 川东丘陵区生态循环农业发展的路径分析

综上,蓬溪县是川东丘陵区典型的丘区农业模式,以食用菌和生猪、肉牛养殖为主导产业的生态循环农业具有代表性。依据大田作物和果园目标产量、目标施N量,测算有机肥(沼液)的施用量,项目区产生的畜禽粪便和沼液可全部在项目区域内就近循环利用,化肥N替代率达31%~62%。依据项目区作物和果树种植基地的畜禽粪污有机肥替代化肥的测算,项目区域内仍有一定的畜禽承载潜力。该模式基于川东丘陵区的现代农业生产的特点,结合当地的农业主导优势产业,因地制宜、就近循环,使得种养废弃物就近科学合理利用,降低了农业面源污染的风险。

川东丘陵地区山地面积占丘陵地区总面积的80%,不适宜大规模推进机械化作业,以家庭农场为主发展种养循环经济将成为推进农业绿色、可持续发展的重要途径[15]。得益于国家和省市的生态循环农业项目资金的支持,蓬溪县生态循环农业取得了较好的效果。蓬溪县生态循环农业具有以下特点:一是食用菌和猪牛养殖等农业主导产业循环配合。二是采取县域范围内集中推进,区域布局相对集中,减少畜禽粪便外迁污染的风险。三是采取综合养分平衡利用方案,推进种养废弃物的科学利用。与此同时,要继续推进川东丘陵区生态循环农业发展,还需要进一步探索相应的管理运行机制,扩大区域生态循环农业规模。

4.1 基于主导产业种养结合的适度规模经营机制

由于区域主导产业中的种植业、养殖业需要相互协调配合,才能做好区域内部的生态循环农业的闭环管理。相对于平原地区,地理条件先天不足的丘陵山区传统农户土地少且较为分散,地块形状不规则,小规模细碎化经营造成机械化水平低、耕作成本高而生产技术效率低,难以支撑规模化农业,适度规模面积相对较小[16]。研究表明,生猪养殖数量和农田经营面积的比值与生猪养殖环境效率存在倒U型关系[17]。因此,探索基于主导产业种养结合的适度规模大小和经营机制,是推动生态循环农业的重要基础。如果种养产业比例失调,那么就难以就近消纳、难以形成良性的循环链条。

4.2 基于区域内的综合养分平衡管理应用

解决农业面源污染的核心问题之一是农业投入品的绿色管理,生态循环农业的核心是实现区域范围内的养分平衡,使农业废弃物得到就近资源化利用,避免环境污染。畜禽粪便资源化利用方式主要为能源化和肥料化利用,中国畜禽粪便肥料化潜力可以在较高程度上填补氮肥、磷肥的需求量[18]。由于畜禽粪尿的特点决定了难以大范围、跨地区移动,所以就近耕地消纳仍是较为经济可行的处理手段,资源化利用的较好途径是制作有机肥适量还田[19]。农用地对畜禽粪便的消纳能力不仅受农用地利用类型影响,还受土壤理化特性、地形地貌、利用方式(裸露和保护地)、种植模式、施肥习惯等多因素影响[20]。针对县域区域内,通过养分平衡测算,规划区域内种养废弃物的养分盈余,和种植大田的养分需求,使得养分平衡消纳。此项工作需要主管部门牵头统筹规划,专业合作社、家庭农场主和养殖企业等协调配合,整体推进,才能达到较好的循环效果。

4.3 基于市场化导向的种养结合路径

生态循环农业涉及到种植、养殖和农业废弃物处理等多个环节,整体运转链条比较复杂。所构建的模式要持续稳定运行并能获得一定的经济效益。现有的种养循环模式多存在随意性,易出现模式持续不长久、产品消纳困难、工程难以运行等问题[21]。本项目中的养殖企业、专业合作社都是在当地有较好生产规模,产品销路较好,具备一定的经济实力。一般的小农户或小型家庭农场难以主导这么多环节的产业化生产。因此,只有采取市场化导向,由政府主管部门制定激励政策,引导产业化龙头企业、大中型专业合作社、家庭农场来参与区域内的种养循环,才能有力推动整体循环农业的发展。

致谢:感谢蓬溪县农业农村局提供蓬溪县相关农业生产数据。