学府与政府:二战后美国研究型大学科研与联邦政府关系的变革

杨九斌

(湖南师范大学,湖南长沙 410081)

美国的发迹“得益于”战争,二战是美国大学科研与联邦关系的分水岭,大学在二战中崭露头角,大学科研在二战后的重要性日益凸显,政府与大学之间朝不可逆的方向发展,互动日益频繁。二战结束后,世界并不太平。接踵而至的苏联卫星事件惊醒了美国的科技梦,打破了美国的科技自信,扰乱了美国中产阶级的“美好生活梦”,无奈之下,摘得科学桂冠的大学回归“战场”,成为美国林林总总“梦想”的捍卫者,这进而拉近了学府与政府的关系。好景不长,20世纪70年代初期后,苏联卫星事件逐渐淡出,德国、日本等昔日援助国成了美国新的“烦恼”,面对这些新兴经济体的挑战,美国几近无招架之力,为应对危局,变革自然在所难免,联邦政府出台多项举措,推进大学与联邦政府合作进入常态化。

美国大学与政府的关系涉及方方面面,然而,关键主体、时期、事件在其中起着关键作用。基于此,本研究透过研究型大学的科研与联邦政府之间的关系试图去探寻二战后美国学府与政府之间合作关系的嬗变,剖析大学之于国家的重要性。

一、制度化:二战阴云引发大学与联邦政府合作

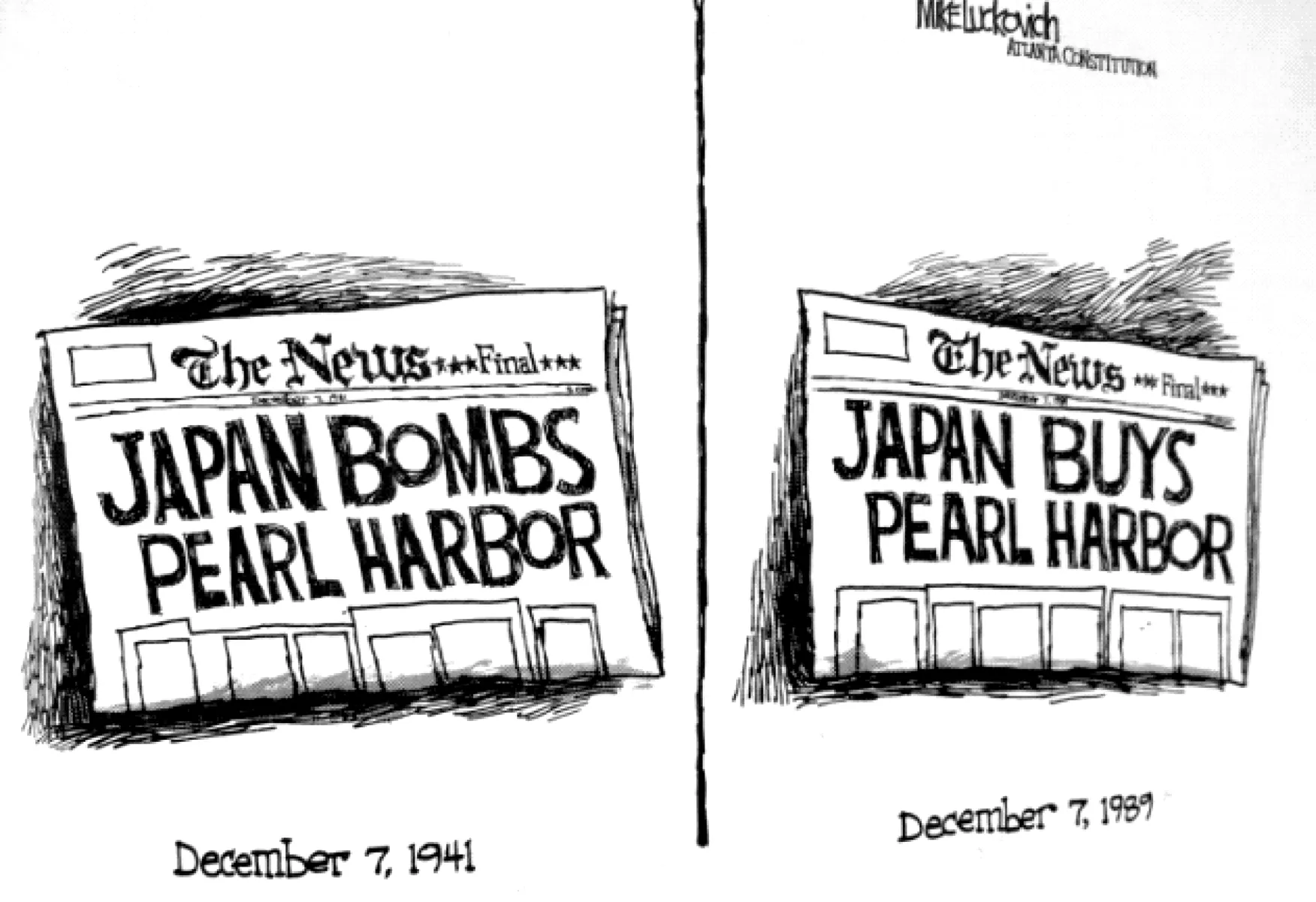

二战时期,法西斯阴云密布,局势紧张,迫使一度远离世俗的美国研究型大学响应国家号召,不断涉足军事研究。战争是极具令人反感的词,不仅普通国民执意反对美国再次卷入看似与自己无关的这场浩劫,刚刚从一战战场归来的大学当局也纷纷抗议投入、涉足相关研究。然而,战火不断蔓延,1941年年底日本法西斯偷袭美国军事基地珍珠港,战火彻底燃烧至美国,并永久地改写了学府与政府的关系。对国家与高等教育机构命运的担忧的交织扭转了局面,科学家被大规模地动员参与联邦政府科学决策,大学一同被拉入国家国防使命之中。[1](P67)

事实上,1939年二战爆发之初,鉴于一战的前车之鉴,美国总统罗斯福已经感受到了迫在眉睫的威胁——美国难以独善其身。在战争威胁面前,学府与政府不断求同存异,结成联盟(图1),譬如时任华盛顿卡内基研究院院长的布什(Vannevar Bush)、MIT校长康普顿(Karl Compton)、哈佛大学校长科南特(James Conant)、贝尔实验室主任朱厄特(Frank Jewett)、华尔街商人卢米斯(Alfred Loomis)等引领20世纪美国的科技精英都强调大学与联邦合作的重要性,科南特所领导的哈佛大学更一度被外界称为“战争兵工厂”。尤其意识到美国军事部门的研发能力仍不足以应对二战这场高科技武器战争的需要,学府与政府的合作变得不再犹豫不决。随着二战的爆发,学术界科学家和联邦政府之间合作的谨慎态度消失了,政府再次呼吁科学家们提供帮助,学府与政府,尤其是军方和物理学家都充分认识到持久联系的好处,[1](P22)并逐渐已经习惯了和联邦政府这个新的“赞助人”打交道,许多由学术精英领导的联邦科学机构所赞助的研究都是在大学校园里进行的,大学管理着大部分主要的战时实验室。[1](P62)

学府与政府合作的一个重要体现便是科学研究与发展办公室(Office of Science Research and Development,OSRD),作为战时应急科学研究机构,它开拓了联邦政府与研究型大学之间的密切合作关系。[2](P3)1940年,布什联合科南特等学术领袖说服罗斯福总统创建该办公室,以借助民间科学家的力量改善军事科研状况,应对战争需求。在OSRD成立的一年时间里,批准了207个研究项目,并分别与41所大学和研究机构以及22个其他国防承包商签订了研究合同,[3]而其中影响力最大,也最为人所熟知的便是曼哈顿原子能计划。持续近四年(1942—1946)之久,超级机密项目曼哈顿原子能计划的研制过程中“闪烁”着一批批联邦政府的新朋友,明尼苏达大学、斯坦福大学、石溪大学等大学为该计划投入大量心血。当然,麻省理工学院、加州理工学院、哈佛大学、哥伦比亚大学以及加州大学更获得了不菲的研究经费。研究型大学科研实力在战争中崭露头角,日益成为联邦政府的重要依傍,巩固了业已形成的学府与政府的合作关系,相关研究不胜枚举,原子弹、计算机、雷达、固体燃料火箭、无线引信和青霉素等标志性研究性成果让人铭记在心。这些研究成果归功于大学与政府之间的合作,证明了大学与政府合作的必要性,更为两者向制度化合作的发展奠定了基础。事实上,二战后,在原子弹及雷达研究的带动下,耗资巨大的“大科学(Big Science)”研究成为美国大学科学探索的典范,科研难以由一方力量单独完成,急需民间力量、大学、工业界及政府之间的紧密合作,各方缺一不可。

战时的贡献赢得战后的荣光,战争结束后美国研究型大学因贡献巨大赢得了联邦政府前所未有的支持。二战结束后,科学已经成为国家国防与民用发展的关键,美国各地——政策圈、国会、科学界以及大学领导人——之间实际上存在着一种共识,即联邦政府应该(也能够)在支持战后学术科学方面发挥重要作用。[1](P117)相应地,战后制定的《科学:无尽的边疆》将大学科研的重要性推崇至前所未有的高度,据此报告模型建立的美国国家科学基金会(National Science Foundation,NSF)(虽然与预想有差距)成为学府与政府衔接最为关键的途径,全面、广泛资助美国基础研究,抑或说是资助大学多领域的科研,标志着美国联邦政府对大学资助制度化的建立。经过几次失败的尝试,1950年,国家科学研究基金会的成立意味着美国科学研究不再是“孤儿”,大学的角色被重塑,科学研究对政府资金以及政府对科学研究所取得成就的依赖,不可逆转地加深了。[4]学府与政府的首次实质性交锋可以追溯到一战,然而,在这次仅仅一年的短暂合作中,双方对彼此都有非议,合作难谈完美,战后大学教授回归象牙塔,学府与政府的关系并没有持续下去,就像战争结束后美军“裁员”一样,战后政府对科研的资助也大大减少了,联邦政府对大学的资助并未建立专门的机构。一战后,联邦政府对陆军、海军等军事部门的资助迅速削减,来自大学的民间科学家重返校园,几乎没有再参与直接的军事研究,大学所获科研资助变得有限。[2](P10)

1944年11月,二战胜利在望,罗斯福总统提出“罗斯福之问”,思索如何将科研转化为民众福祉。随着欧洲战场告捷,罗斯福总统致信“白宫学术代言人”布什,征求其对战后美国科学发展几个相关议题的看法,即后世所谓之“罗斯福之问”:如何促使经费从战时的保密研究中释放出来;如何制订未来的医学研究计划;政府应该在协助公立、私立机构的研究活动中做什么;如何开展美国的“科学天才”计划。[5]布什命四个独立委员会各司其职,攻克总统的四问难关。其中,关键问题“关于资助公立及私立机构的科研”由约翰·霍普金斯大学校长伊赛亚·鲍曼负责回答。鲍曼是不遗余力倡导联邦政府资助大学科研的老将,在其努力下,1942年成立了当时美国最大的大学附属实验室——应用物理实验室(Applied Physics Laboratory,APL),这极大地提升了约翰·霍普金斯大学及研究型大学的基础研究在国家科研中的地位。《科学:无尽的边疆》就是在这四个委员报告的基础上形成的。[2](P49)历经8个月之久,布什及其委员会于1945年7月完成最终报告,即《科学:无尽的边疆》,令人惋惜的是,此时罗斯福总统已经离世,继任者杜鲁门成为该报告的最终决策者。因杜鲁门与布什之间分歧较多,恰逢此时正值冷战初期,该报告许多议题并未引起决策者重视,国家科学基金会也是一拖再拖,一改再改,直至5年后,才得以建立,且与布什所想大相径庭。然而,二战后的几年里,科学家在华盛顿享有极高的声望,在强烈的科学认同感前面,杜鲁门政府采取了历史性的举措,为美国逐步实现科学与技术资助的制度化奠定了基础。《科学:无尽的边疆》呼吁联邦对大学科学的慷慨资助,“只有当它们能够充满活力,科学家能够自由追求真理之时,它们将源源不断地向政府、企业及其他机构提供新的科学知识……联邦政府应承担起保持科学进步和培养新生科学力量的职责”。[6]

《科学:无尽的边疆》开启了联邦政府大规模资助大学科研的新时代,巩固了学府与政府的联系。在国家科学基金会建立前夕,联邦政府任务部门早已经陆续创建国家卫生研究院(National Institutes of Health,NIH)、原子能委员会(Atomic Energy Commission)、海军研究办公室(Office of Naval Research)等联邦资助机构,只不过这些机构多为各扫门前雪,多资助单一领域,并带有浓厚的功利色彩。1950年,国家科学基金会在犹豫不决中建立,所获经费远不及其他联邦任务部门建立的各类资助机构,难以达成布什此前预想那般成为资助大学基础研究的唯一或者是首席机构。接踵而至的美苏冷战引发新一轮科技和军备竞赛,苏联卫星上天更是引发全国恐慌。为维持美国霸主地位,联邦科研再次求助研究型大学,猛增大学科研经费,大学发展迎来“黄金时代”,并缓解了联邦政府资助过于任务型、功力性等学府较为反感的举动,[7]国家科学基金会也日益朝布什预想发展,其重要性不断凸显,成为联邦与大学合作的关键机构。

二、紧密化:卫星事件塑造大学与联邦政府合作

二战硝烟尚未散去,冷战悄然而来。1946年3月5日,英国首相丘吉尔应邀前往美国富尔顿城威斯敏斯特学院发表“铁幕演说”,正式拉开了冷战序幕。此后,美苏进行了持续近半个世纪剑拔弩张的对峙。冷战初期,很长一段时间内美国处于领先地位,美国陶醉在自己的科学技术优势之中。科技所带来的成果(雷达、声呐、DDT、合成橡胶、原子弹、核能)让美国的科学优势无与伦比,高速路、高科技、高楼大厦不断涌现,但是苏联卫星危机(Sputnik)改变了一切,“nik”更成为调侃美国方方面面的最佳讽刺词。突如其来的苏联卫星危机,给美国带来从来没有过的威胁,不仅打破了宁静的“美国梦”,更让美国陷入科技与军事的双重恐惧中,它意味着苏联拥有或即将拥有能够为洲际弹道导弹提供动力的火箭,“史泼尼克先生,您永远无法想象您造成了多大的噪声,这与珍珠港事件不相上下,让我们知道我们并非处处第一,提醒我们美国还有传统的美德(谦逊)……您惊醒了沉睡的美国。”[8]

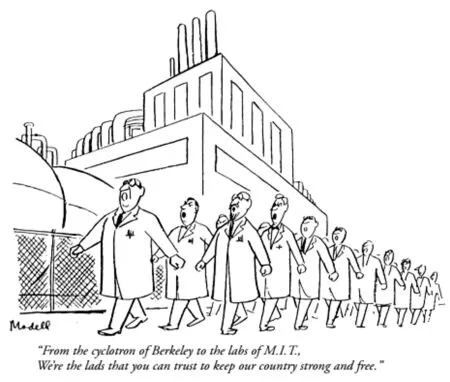

卫星危机影响下,学术与政治之间的关系更加紧密,引发了一场国家科学政策的不朽变革,并共同影响着美国大学科研资助政策的走向。[7]1957年,卫星危机事件造就了20世纪50年代至60年代末期美国大学自由基础研究的“黄金期”。苏联卫星危机引发民众恐惧,制造了一场信任危机,这场危机像一场森林大火一样席卷了整个国家,一夜之间,人们产生了一种普遍的恐惧,质疑美国的反击能力。[9](P7)许多政治精英、学术权威及商业大亨都认为苏联在科学技术和军事技术方面已经超过了美国。[9](P23)当时的参议院多数党领袖约翰逊(后为肯尼迪总统的继任者)对比沙滩排球大一些的苏联卫星无计可施,一头雾水,认为它是史上最为危险的“圆球”;作为布什的同僚,麻省理工学院院长基利安(James Killian)相信苏联人造卫星在美国造成了“近乎一种歇斯底里,使整个自由世界为之担忧”,[10]随后基利安被委以重任,成为美国总统科学顾问委员会主席,艾森豪威尔总统第一任总统特别科技助理(Special Assistant of Science and Technology),致力于弥合美国与苏联之间的卫星差距,缓解导弹恐慌。卫星阴云笼罩美国上空,举国上下感到恐慌。在“导弹差距”的恐惧下,科学家被白宫和国会视为“救星、奇迹创造者”,[11](P421)大学成为应对危机的重要依傍。在卫星危机的恐惧之下,大规模的联邦资助涌入研究型大学,大学与联邦政府之间的合作得到升华。面对林林总总的争议,艾森豪威尔这位久经沙场,并短暂任职哥伦比亚大学校长的传奇总统也难免面露凝色,但却经验老道地将此事件定义为一个在科技与教育上的挑战,而非直接的军事挑战,意识到国家利益的达成,需要联邦政府对教育资助。[12]艾森豪威尔总统为了减轻人们的恐惧、安抚民众而采取的行动之一就是召集科学家,听取基利安、哥伦比亚大学物理学教授拉比(Isidor Rabi)、美国国家科学院院长布朗克(Detlev Bronk)(曾任约翰·霍普金斯大学校长)、哈佛大学物理学教授罗兰(Edwin Land)等学者的箴言,以尽快化解危机,[9](P16)《国防教育法》(1958年)也顺势而出,该法历史性地将教育的地位拔高至国防的高度,进一步密切了学府与政府的合作(图2)。

图2 1958年《纽约客》刊登漫画“从伯克利的回旋加速器到MIT辐射实验室,我们是你们可以信任的人,可以让我们的国家保持强大和自由。”捕捉到了美国在冷战竞赛背后的动力——招募学术科学家以获得技术上的优势。资料来自:Axtell J.Wisdom’s Workshop:The Rise of the Modern University[M].Princeton:Princeton University Press 2016:328.

旨在超越苏联,重新回归到科技霸主之巅,联邦政府不断加强与大学的合作,掀起了联邦政府学术基础研究资助浪潮。尤其是卫星竞技初期,美国败讯频传,进一步加速了联邦政府与大学合作的步伐。事实上,二战后至冷战结束期间,美苏之间剑拔弩张,虽未发生正面冲突,但却形成了能够造成对方最致命的威慑力,这个威慑力的主角便是科技,科技竞争成为这个时期美苏争霸的砝码,而实现科技优势的主角便是研究型大学,投资研究型大学成了美国联邦政府施政要义。[13]“导弹差距”迫使联邦政府持续加大对大学科研的资助,同时,总统科学顾问委员会(1957年12月)、科学与宇航委员会(1958年7月)、联邦科学技术委员会(1959年3月)等千余个规模不一的联邦科技机构接连创建,至此,学府在联邦政府的影响力获得空前发展,学术比以往任何时刻都更加接近白宫这个权利中心。而其中国家航空航天局(National Aeronautics and Space Administration,NASA)成为衔接大学基础研究与国防军事研究的新桥梁。为获得太空研究的有限地位,1958年10月刚刚成立的NASA便立刻开始着手宏大的空间计划,以防止美国再次受到“意外”的技术冲击。以其所主导的“维持大学计划(The Sustaining University Program)”便可以窥探联邦政府与大学研究的紧密化。1962年到1971年间,该项目向170多所院校支付了2.25亿美元,诸如亚利桑那大学、佐治亚理工学院、普渡大学、马里兰大学、匹兹堡大学等都获得大量的经费。[14]

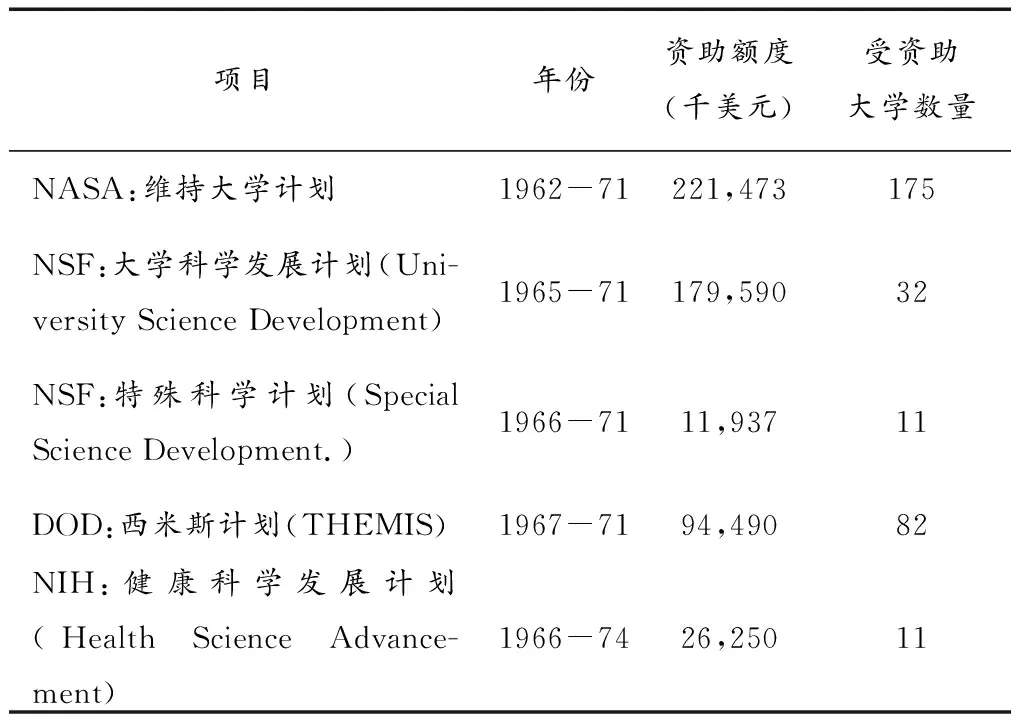

《国防教育法》猛增大学基础研究投入和国防奖学金投入。法案的中心内容是联邦政府大量增加教育经费,加强科技教育,规定在1959至1962年拨款8亿多美元,资助高等学校的教学和科研等。[11](P376)《国防教育法》颁布之后,大学从联邦政府获得的科研经费猛增,由1957年的2.17亿美元上升至1968年的15.09亿美元,在全国科研经费中的比例也由1957年的15%上升至1968年的28%。[15]与此同时,国家科学基金会汇同诸如国家卫生研究院、原子能委员会、海军研究办公室等其他联邦资助机构步调一致地实施基础研究项目,强调基础研究,加大了对大学科研的资助力度(参见表1)。据此,联邦政府给大学一剂强心针,日益壮大为大学科研的首席资助者,大学科研有了稳定的经费来源,基础研究在追求实用的国度似乎逃过了以往那种总是被削弱的危险。

表1 20世纪60年代联邦资助机构相关大学发展项目

在联邦政府大规模资助之下,美国研究型大学获得发展的黄金期。二战后,当科研进入“大科学”时代,大学难以独当一面,仅靠一己之力无法完成复杂而又庞大的科研开销,到了20世纪60年代初,主要的大学管理者——保守派和自由派都一样——认为联邦资助不是一种威胁,而是一种必要,[9](P176)与联邦政府的合作成为大学走向一流之道的必经之路。联邦政府变成“庞然大物”,不断遮盖、超越此前如福特基金会、卡内基基金会、古根海姆基金会等民间力量,随之,学府与政府相互依存,彼此不可或缺,联邦政府求助于大学高深学问,大学用专门知识获得了联邦政府的慷慨资助。卫星危机后,美国在教育、科学和太空项目上投入了大量资金,太空研究几乎霸占了所有科研期刊的头条版面,《时代周刊》《生活杂志》《科学美国人》等美国文化风向标无不乐此不疲地刊发卫星竞争要闻,营造了紧张的学术研究气氛(图3),致力于卫星研究的约翰·霍普金斯大学应用物理实验室此时更是声名远扬,获得的联邦科研经费令其他大学望尘莫及。

图3 苏联卫星事件冲击下,掀起了美国大学“卫星”研究资料来自:Francis E W.M.I.T.in perspective:A pictorial history of the Massachusetts Institute of Technology[M].Cambrige:Little,Brown,1975:81.

里根政府为拖垮苏联所实施的“星球大战”,更促使联邦政府增加研究型大学科研项目投入。联邦政府对大学的研究援助极大地满足了国家的需求,帮助了大学的发展,国家变得更强大了,领先的大学亦更强大,大学校长们快速地适应了联邦资助政策,一致认为联邦援助总的来说是“好的”事情。[16]

得益于联邦研究经费的增加,美国高等教育得到迅速成长。1949年至1979年这30年间,高校入学人数增加了900多万,增长了近400%;[17]1960年,美国产出6000名科学和工程学博士,到1971年已经超过1.8万名。[18]仅斯坦福大学,在1940至1970年间的本科生入学人数就增加了近80%,而研究生入学人数更实现了飞跃性发展,增加了192%,[19]斯坦福大学随势从粗旷、凋零的地域性大学转变成为现代、繁荣的学术塔尖,在短时间内迅速崛起为世界一流的研究型大学。

然而,战争如幽灵吞噬着学府与政府的黄金期,侵蚀了两者合作的基础。以越南为主的东南亚战争消耗了美国大量经费,战争失利拖垮了美国科学事业。1969年,随着约翰逊总统的下台,学术“黄金期”戛然而止,大学研究经费大幅削减,“二战”后建立的基础研究优先制度崩塌。此后,联邦政府资助的实用性再度抬头,而这一倾向对于习惯于纯基础研究的大学来讲自然难以苟合,加之麦卡锡主义的病态和奥本海默事件的悲剧对美国社会及学界产生的影响仍未散去,政治与科学的冲突变得难以避免,不和之声不断传出。前阿肯色大学校长、美国传奇议员福布莱特(William Fulbright)便愤愤不平道:“人文学科不应该让位于军事科学,土木工程不必让位于军事工程,历史和哲学也不必让位于计算机‘战争游戏’。”[20]20世纪70年代,恰逢石油危机,又遇日本、德国等后起之秀的陆续冲击。冲击之下,美国似乎再次无招架之力,不仅传统钢铁业、汽车行业、家电业受损严重,连50年代依托大学科研建立起来的高新科技园也未幸免。民众情绪紧张,学府与政府的合作势在必行,两者努力寻找合作点,不断变革,在提升美国经济竞争力的需求之下,新一轮联邦科技政策顺势出台,而研究型大学则不断发挥知识的创新力,成为经济发展的引擎。

三、常态化:经济困境促使大学与联邦政府合作

忧心日、德再次野蛮独裁世界,美国联邦政府不断寻求学术的价值。面对德国、日本等昔日援助国带来的经济挑战,美国再次败北,经济长期疲软(图4)。书店的书架上堆满了描述日本“如何事事做得更好(how Japan was doing everything better)”的书籍。[21]“美国作为最出名的电视国家,彩色电视机的整个市场却都被日本制造商占领了。”[22]日本、德国马不停蹄地扼杀匹兹堡的钢铁工厂,西海岸科技之都硅谷也岌岌可危。

图4 20世界80年代后,日本、德国等新兴国家给美国经济造成巨大困扰资料来自:Sherry M S.In the Shadow of War:The United States since the 1930s[M].New Haven:Yale University Press,1997:72.

20世纪70年代,随着冷战迟暮,经济问题成为国家最大议题。联邦政府的科研资助哲学理念旋即发生变化,注重科学的商业价值,并明智地引导大学在生物科技、信息科技的发展,以此走出与日本、德国在传统经济之争的旋涡。在产业界的式微,让大学成为政府经济复苏的底气,“在外国经济竞争对手似乎在一个接一个的领域里超过我们的日子里,可以再次确信一点:毫无疑问,美国主宰着世界的一个重大的产业,那就是高等教育,世界上三分二最顶级的大学都在美国。”[23]诚然,得益于联邦政府持续的资助,基因时代美国生命科学研究日益成为世界翘楚。20世纪70年代以来,140余位相关诺贝尔奖得主源自NIH的资助,其中威斯康星麦迪逊大学霍华德·特明(Howard Martin Temin)获1975年诺贝尔生理学或医学奖,范德比大学斯坦利·科恩(Stanley Cohen)教授获1986年诺贝尔生理学或医学奖,麻省理工学院利根川进(Susumu Tonegaw)教授获1987年诺贝尔生理学或医学奖。[24]在政治、经济的重压下,学术商业化成为举国之事,美国大学的学术文化随之发生巨大变化,商业使命融入大学文化,学术科学研究中商业精神四溢,专利等学术商业行为取代发表,成为对科学声誉至高无上的“奖励”。

失利的滑铁卢令社会焦虑,美国朝野总结国家经济的萎靡源自技术萎靡,[25]归咎美国在国际经济市场中的失利缘于科技创新活力的不足。科技萎靡的影响颇多,其中联邦政府固有的专利政策成为众矢之的,“政府控制着上百有价值的医学、工程学及其他技术发明,却尘封于库,未进一步商业化,同时缘由无法获得专利权更阻碍了‘研究’成为公众得利的‘产品’。”[26]以致大学发明与发现难以实现技术转移。二战后,联邦政府资助经费的涌入增强了大学科研实力,大学研究专利也随之大幅增加。而战后较长时间内,联邦政府并未形成统一的学术专利政策,仍然较大程度上沿用战时制度,控制了所有资助大学研究发明的专利,实行“谁资助,谁拥有”的专利政策。[27]与此同时,联邦专利政策还存在繁琐、标准不一等痼疾,即国家科学基金会、国家卫生研究院及航空航天局等为首的联邦多元化资助体系模式导致政出多门,“这种零散、分散的联邦资助体系反过来导致联邦科研资助专利政策的零散与分散。”[28](P116)更有甚者,往往一个学术科研资助项目涉及多个联邦资助机构,导致大学欲求科研之专利更是难上加难。不佳的国际竞争力,迎来联邦大学专利政策改革良机,为此“那些之前视专利改革为‘浪费公款’的批评者逐渐变得异常安静。产业创新已经成为了政府圈的时髦语。”[29]基于这一共识,20世纪70年代末期,国会举行多次听证会商讨联邦大学专利事宜,解禁专利政策。

联邦专利政策改革势在必行,旋即美国联邦排斥异议于1980年颁布“20世纪的《赠地法》”《拜杜法》。1862年《赠地法》给予大学联邦赠地,帮助美国成为了世界农业领导者,《拜杜法》则给予大学联邦知识产权,以鼓励它们在工业创新中发挥类似的作用。《拜杜法》的立法旅途见证了大学对经济利益的同样认同与追求,大学的游说为《拜杜法》的产生提供了必不可少的条件。随着科研价值的凸显,大学早已暗潮涌动,专利契合了大学现实需要,专利许可意味着可观之收入。进入“大科学”后,科研开支日趋庞大,大学整体上面临资金短缺、可替代经费不足的困境,无不日益关切专利收益。1979年,以斯坦福大学、MIT、威斯康星大学、普渡大学、印地安纳等为首的研究型大学联同美国教育委员会、大学专利管理人协会等大学协会及诸如全国小企业协会、美国发明者协会等小企业团体构成游说联盟,共同游说国会专利立法听证会。[27]

《拜杜法》一夜之间使得全体美国大学变成了创新、创业的温床。[30]技术转移已经成为一种学术使命,一栋一栋大学生物技术研究中心拔地而起,就连哈佛大学校长德里克·博克(Derek Bok)等“象牙塔”的坚定支持者也认为大学有义务与工业界紧密结盟。由此,大学作为区域经济发展引擎,不断吸引商界领袖、政策制定者的眼球。硅谷、128公路、北卡三角研究园等基于大学学术研究而打造的高科技区受追捧,取经过程中,施政者认定大学推动了经济发展,认为存在一条铁律,即从大学而来的科学研究必定会引发商业创新,再刺激地区高科技产业的兴盛,[31]“一个神话正在形成,使得政府及企业把学术转变成有组织的、工厂式的研究,要把成千上万的教授从学者转变成企业家、商业和政府的顾问以及利润丰厚企业的创始人,这些枝叶和花朵在美国校园里开得越来越密集。”[32](P81)大学研究园大规模兴起,现在运营的研究园一半都建于20世纪80年代。1985年,美国更是成立“大学研究园区协会”(Association of University-Related Research Parks,AURRP)引导无尽增长的大学研究园的发展。

专利立法引发美国大学学术资本主义,前沿知识日益转化为先进技术优势。鉴于美国经济复苏乏力,经济使命一直成为20世纪80年代以来联邦政府持续的执政议题,历届政府秉承《拜杜法》要义,先后出台相关配套政策“解禁”大学创新枷锁。1992年,克林顿政府先后出台《美国经济发展的技术》、《科学与国家利益》等政策,巩固大学在国家经济与技术创新中的使命;奥巴马政府更是在“让科学重归正当之位”的旗帜下,以经济复苏为要务,颁布了高达530亿的资助法案——《2009年美国恢复和再投资法案》。

《拜杜法》后,美国产学研三螺旋体系不断融合,前沿学术知识不断转变成为经济创新、产业竞争力的学术资本,大学摇旗呐喊进入学术资本大道。《拜杜法》给予大学将知识商品化“法律”权威与“合理”道德外衣,在IT与生物制药浪潮的带动下,美国学术资本化如火如荼。由此,仅1985至1990这五年间,大学专利数由之前的589项上升至1182项,大学技术转移办公室新建了37个[28](P131);1980至2015年间,美国大学已经溢出多达8000所企业,仅2013年就达818所,研发了719种新产品,创造了300万个就业岗位。[33]圣地亚哥、加州湾区、波士顿、西雅图、费城等背靠研究型大学的区域不断成为领先全球的生物科技创新区。

大学帮助美国较好地回应了经济使命,愈来愈成为国家创新体系的核心。依据美国大学技术经理人协会《美国大学/非营利组织发明的经济贡献》(The Economic Contribution of University/Nonprofit Inventions in the United States:1996—2015)显示,联邦政府资助的研究经济回报率巨大,在20年间,学术专利与随后的工业许可使美国工业总产值增加了1.33万亿美元,美国国内生产总值增加了5910亿美元,创造了四百余万人年就业。[34]诚然,学府与政府有效地衔接帮助美国回击了日、德带来的经济冲击。20世纪90年代后,美国经济大为好转,而日本、德国经济却难掩失落,日本经济更是昙花一现,奇迹大陆走向失落。[35]相应地,进入知识经济时代,社会瞬息万变,学府与政府双方进一步弥合文化差距,合作关系走向常态化,时刻命运相连,两者互动频繁,实现双赢——“一流”大学,“一流”政府;大学并非仅在危机时刻“应征入伍”,学术科学已然成为时刻影响社会创新以及国家永葆活力的先决条件。

四、结 论

自二战后,美国大学与联邦政府的关系并未因战争结束而结束,两者联系日益密切。二战至今,学府与政府的关系不断嬗变,两者不可逆地交织在一起:二战阴云,联邦政府动员大学应征入伍,大学成为国家安全的斗士;20世纪50年代,苏联卫星阴影引发恐慌,大学成为美国获取外太空制空权的保证;20世纪70年代以来,回应日、德对美国市场的冲击,大学不断涉足技术转移,成为复苏疲软经济发展的底气。在历史的长河中,学府与政府之间历经冲击,纵使分歧不断,但合作共赢一直是主旋律。联邦政府通过颁布科技法令、组建科技咨询机构等方式突出大学科研及科学家的重要性,彰显科学之于国家、政府至高无上的特权,这从总统科学顾问委员会的设置便可见一斑。归功于二战中大学科研的贡献,美国科学家,尤以布什、劳伦斯、奥本海默为甚成为了国家的偶像,日后,科学价值认同进入千家万户,精英抑或平民都形成科学唯上的理念,[36]大学科学扮演了“美国梦”的阀门。

在畅销书《美国的挑战(The American Challenge)》中,施赖贝尔(Jean-Jacques Servan-Schreibe)向欧洲详细地描述了“美国巨人(The American colossus)”成长的秘密,认为其中根本在于“欧洲任何一国在产业、大学与政府之间既未形成有效关联,更难谈成功。”[37](P168)诚然,当前美国大学科研与联邦政府的合作关系,已从临危授命之“临时”“应急”走向了“常态”,“我们(美国)政府、大学和工业界的创新研究合作伙伴关系受世界嫉妒。它使得美国在诸如生物技术、电信以及信息技术等领域获得领先优势的核心……我们发展的脚步取决于联邦政府的研究资助。”[38]

然而,学府与政府的携手,抑或是说联邦拨款型大学依然招致无数的批评。二战后,精英机构为了满足赞助人的愿望,回应国家的需要,超然的学术精神开始衰落,大学不断置身于世俗社会。[39]这其中越来越让人嗤之以鼻的是,学府走入世俗后的“学术商业化”问题,众所周知,索尔斯坦·凡勃伦(Thorstein Veblen)在《美国的高等教育:关于商人开办大学的备忘录》(The Higher Learning in America:A Memorandum on the Conduct of Universities by Business Men)(国内多译为《学与商的博弈》)中对此进行了无情的评判,弗莱克斯纳(Abraham Flexner)同样流露不满,认为“一旦研究成果被用作利润来源,其精神就会被贬低。”[40]逐利之下,大学之间的竞争导致了办学的同质性,失去了美国原本引以为傲的多样性和独特性,[41](P97)学术研究已经变得基本上是由市场驱动的,而非由一套内部的纯粹学术目标指引。[41](P73)与凡勃伦、弗莱克斯纳一样,在《学术教条的堕落》(The Degradation of The Academic Dogma)中,作为科尔校长的挚友,加州大学罗伯特·尼斯贝特(Robert Nisbet)反对大学过多涉足世俗社会,认为科研实用性及创业激情破坏了大学的根本使命,“一夜之间,学术界被这种模式践踏,先是在自然科学领域,然后是社会科学,最后在人文学科。”[32](P75)

学府与政府已然超越了要不要合作的问题了,关键在于两者合作的机制与智慧。合作过程中,学府与政府应当求同存异,尊重文化差异,大学尤其要保持学术的底线,避免陷入逐利漩涡,政府也应当赋予大学独立“人格”,着眼长期发展。毕竟磨合分歧、实现共同发展所花的时间要比想象的长得多。