吐鲁番出土联珠大鹿纹锦研究

|许诗尧 王 乐|东华大学 服装与艺术设计学院,上海 200051

吐鲁番位于我国新疆东部,是丝绸之路上重要的交通枢纽,该地区的阿斯塔那及其连接在一起的哈拉和卓古墓群是西晋至唐朝高昌居民的公共墓地,曾出土大量7—8世纪的中亚织锦。这些织锦基本上为斜纹纬锦,以大联珠环为团窠,内填单只动物纹样,比较著名的题材有猪头、含绶鸟、大鹿等,其中大鹿纹锦的出土数量最多,而这一时期织锦上的大鹿纹与中国传统鹿纹有很大区别。因此,本文聚焦于这类大鹿纹锦,通过对织锦图案的分析,并结合当时的社会文化背景以及纹样受到的文化交流的影响,探讨联珠大鹿纹锦盛行的原因。

一、吐鲁番联珠大鹿纹锦的出土情况

吐鲁番联珠大鹿纹锦的出土主要集中于阿斯塔那和哈拉和卓古墓群。新疆文物考古工作者对阿斯塔那古墓群的清理发掘始于1959年,至今进行了13次较大规模的抢救性发掘,共清理墓葬400多座。

1960年4—10月,新疆维吾尔自治区博物馆考古队对阿斯塔那古墓群进行了发掘,此次发掘中322、332和334号墓共出土了3件图案相同的大鹿纹锦,同年11月,337号墓又出土1件[1];1966年,阿斯塔那北区第55号墓出土联珠鹿纹锦覆面1件;1967年,阿斯塔那北区第84号墓出土联珠鹿纹锦覆面1件[2];1975年春,新疆考古队对位于高昌故城东北的哈拉和卓古墓群进行了发掘,其中71号墓出土了2件联珠戴胜鹿纹锦覆面[3]。

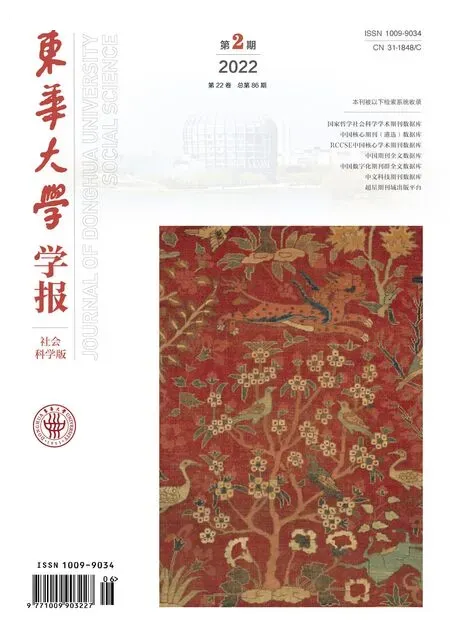

综上,联珠大鹿纹锦在吐鲁番地区共出土8件,其中阿斯塔那墓群出土6件,哈拉和卓墓群出土2件,根据其中3件同墓所出文书和墓志可以推断出这批织锦的年代大约在7—8世纪。织锦均采用1/2斜纹纬二重组织,整体颜色有黄、白、蓝、绿四色。联珠圈内填单只行走的大角鹿,体型健壮,颈系三角形组成的绶带,身上装饰几何纹,圈外辅花均为几何化的植物纹。织锦的情况具体见表1。

表1 吐鲁番出土联珠大鹿纹锦

二、联珠大鹿纹锦的艺术特征

从艺术特征上来看,联珠大鹿纹锦的图案以单只大角鹿为主题纹样、以联珠纹为图案骨架,采用联珠团窠的布局方式,团窠内填单只昂首迈步的大角鹿,窠外辅花为单向轴对称、几何化的树纹。整体色彩多为黄、白、蓝、绿等。

(一) 图案特征

1.鹿纹

唐以前,织锦中的鹿纹基本为中国传统梅花鹿,或肩生双翼作为祥瑞的象征,或活泼灵动作为狩猎对象,体态轻盈矫捷,有分叉小角,鹿身常装饰点状斑纹,或立、或卧、或奔,整体造型写实生动。联珠大鹿纹锦中的鹿身体肥硕,颈部系有三角形和箭头组成的绶带,身上装饰三角形锯齿纹、圆圈纹等,整体造型稚朴、程式化,与中国传统的梅花鹿相去甚远。根据体型和鹿角形状可知,这是一种马鹿,又称赤鹿,体型较大,体长可达1.8米,因体形似骏马而得名,雄鹿有角,一般为6叉或8叉。由于马鹿的体型比梅花鹿更大,鹿角分叉也更多更复杂,所以也被称为大鹿、大角鹿、花角鹿等。因此,吐鲁番出土大鹿纹锦中的大鹿主要是指体型健壮的马鹿,需要注意的是,下文出现的“大角鹿”仅仅是用来描述丝织品中鹿纹的一种称呼,并不指代已经灭绝的鹿科古生物。

鹿颈系的绶带是萨珊艺术常见的装饰纹样,在雕刻、金币、金银器等工艺品中大量使用,甚至装饰于同一主题的不同部位,常见于王冠上以及含绶鸟、翼马等动物身上,动物身上的飘带源于王室专用披帛绶带,用以象征神圣的王权[4]。

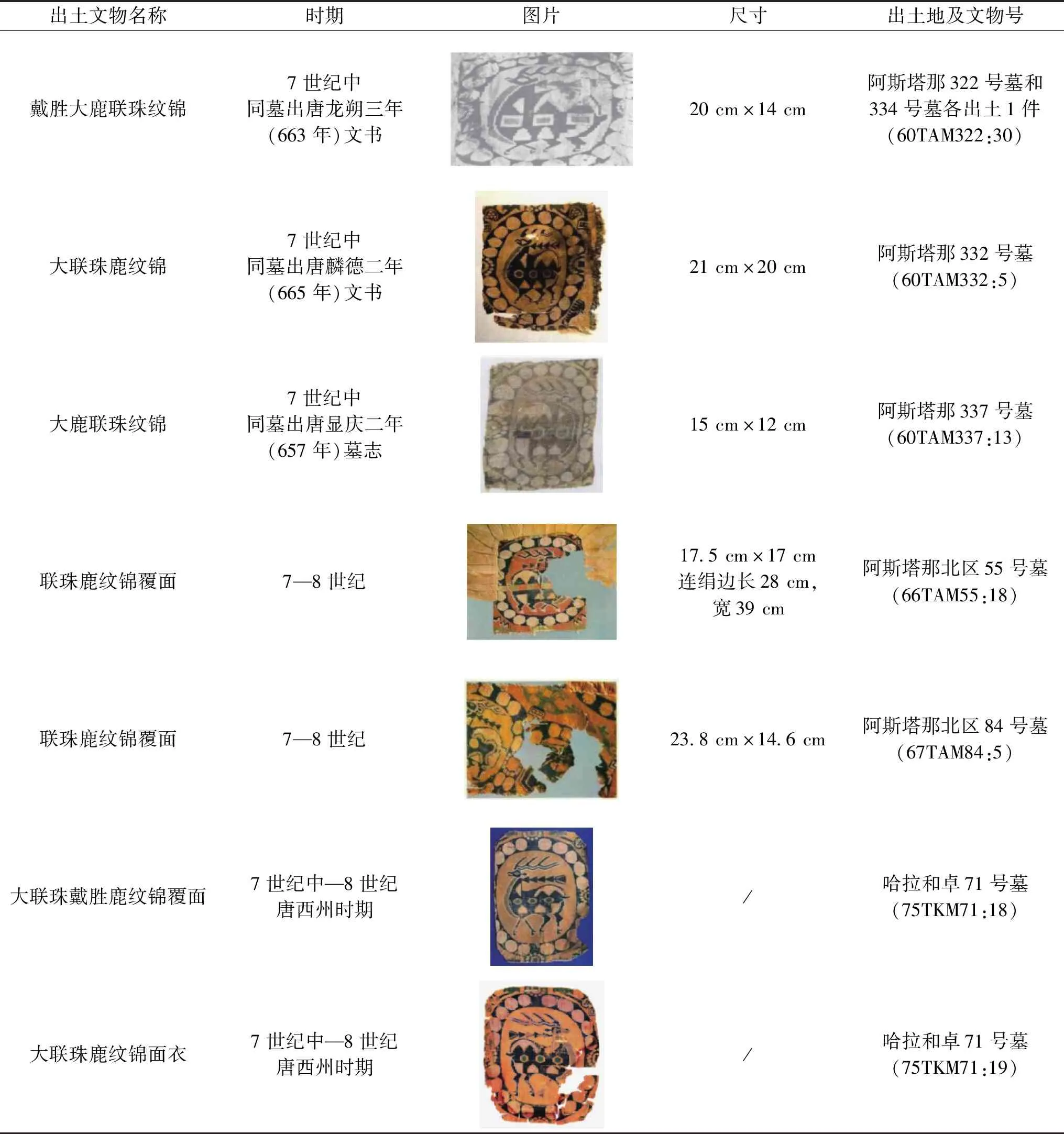

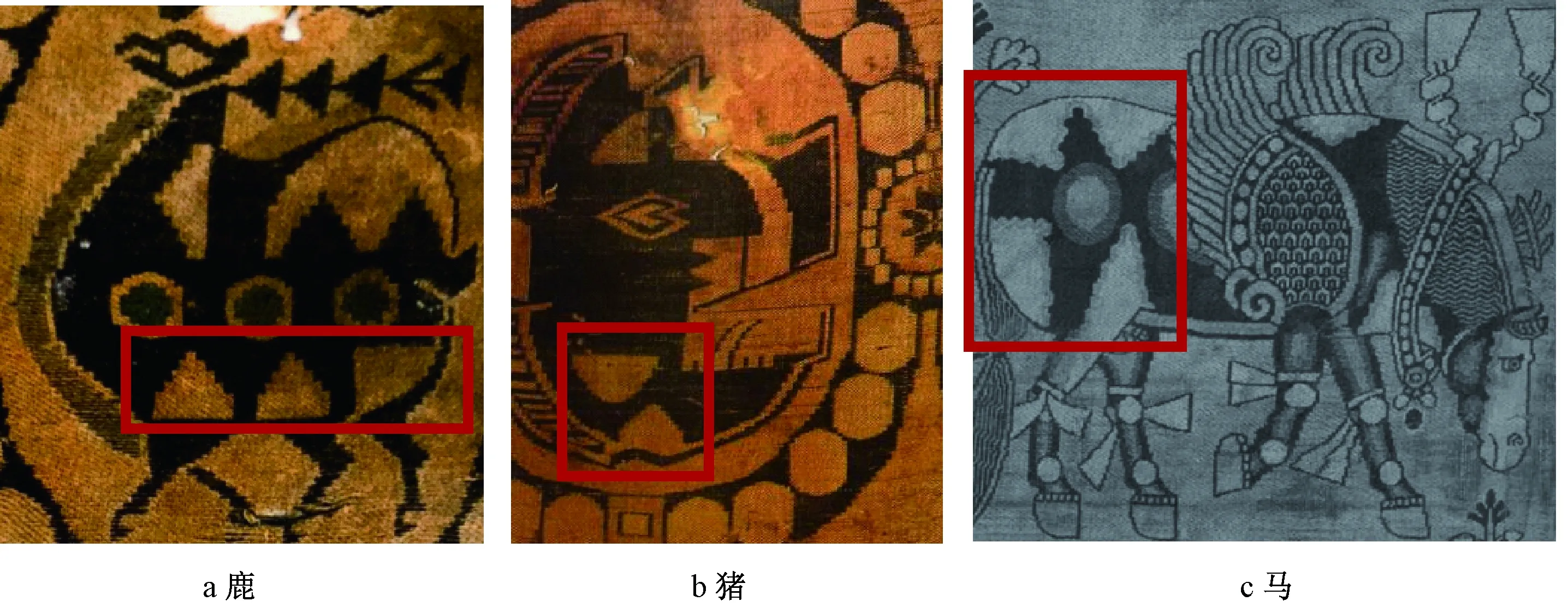

关于鹿身上带锯齿的三角形装饰(图1a),同期阿斯塔那325号墓出土的猪头纹锦(图1b)和日本平山郁夫丝绸之路博物馆收藏的饮水马纹锦(图1c)中动物身上都装饰有这种锯齿纹,类似的装饰在中亚诸城址壁画中人物所穿的锦袍(图2)上也有出现,可见锯齿纹是当时动物身上较为普遍的一种装饰纹样。意大利的康马泰(Matteo Compareti)称这种纹样为雉堞纹,多出现在有翅膀的动物身上或者野猪的面部[5],而雉堞纹从阿契美尼德王朝开始就成为流行的装饰纹样,常用于建筑城堞、柱础、银盘、头冠、毛织物中,在萨珊国王的王冠和锦袍(图3)上也有所见[6]。笔者认为,既然鹿颈系的绶带源于王室专用披帛绶带,那么鹿身装饰的锯齿纹也有可能对应的是萨珊帝王锦袍上的雉堞纹,但雉堞纹大多用于边饰,而动物身上的这种锯齿纹也有认为是为了刻画动物的身体部位,所以,鹿身上的这些锯齿纹是否为雉堞纹还需深入探讨,在此不作展开。

图1 织锦中动物身上的锯齿纹

图2 中亚城址壁画中人物所穿锦袍中的锯齿纹

图3 萨珊王王冠和锦袍中的雉堞纹

其实,织锦中的大角鹿从魏晋南北朝时期就开始出现,经常和狮子、孔雀等一起出现在骨架内,但不作为主题纹样,身上也无装饰。初唐时期,大角鹿开始作为主题纹样经常出现在联珠团窠中,除了单只行鹿,还有花树对鹿的形式。盛唐至中唐,团窠内脚踩棕榈花盘的对鹿较多。晚唐以后,大角鹿形象基本不再出现,鹿的造型也逐渐回归传统梅花鹿。

2.联珠纹

联珠大鹿纹锦以20个或者16个大圆点构成联珠团窠,团窠左右相接处各置一朵由14个小圆点和一个花芯组成的联珠小花,上下团窠之间有的以联珠小花相连,有的不相连。联珠纹是公元5世纪以后在中国西北地区的丝绸之路沿线较为流行的一种纹样,特征是由大小相同的几何点围成一圈作为图案的骨架,内填动物、植物等各种纹样,有时也会用作装饰带。联珠纹这一图案形式虽然在中国原始彩陶、商周青铜器甚至两晋青瓷上都有出现,但并未形成自觉连续的传统。[7]联珠圈纹在魏晋南北朝至隋唐时期丝绸图案中的盛行,则与萨珊波斯艺术的影响有着密切联系。[8]这种联珠圈纹是萨珊波斯人喜爱的纹样,经常用于金银货币、宫殿浮雕中,南北朝时期沿着丝绸之路传入我国,在新疆吐鲁番墓葬出土的织锦、甘肃敦煌莫高窟的壁画以及青海都兰吐蕃墓出土的丝织品中都曾大量出现。

萨珊联珠纹有着特定的组合程式,而且蕴含着复杂的宗教意义,但传入我国后只是取其新奇的艺术形式,宗教意义淡化。如吐鲁番木头沟出土的联珠花树对鹿纹锦、联珠翼马人物纹锦,青海都兰出土的大窠联珠对虎锦等,联珠团窠直径都非常大,团窠上下左右四等分处装饰“回”字形纹饰。后期联珠圈的形式越发多样,出现双层联珠、联珠卷草环、联珠花瓣窠等,联珠纹逐步退到不太瞩目的位置,圈内纹样走兽变少,禽鸟、花卉植物比重上升,体现出本土文化对其的吸收与消化。

(二) 布局方式

吐鲁番出土的联珠纹锦中,大联珠团窠内填单只动物纹的这种形式集中流行于初唐时期,题材除了大角鹿之外,还包括有翼天马、野猪头、含绶鸟等。类似的纹样在5—7世纪丝绸之路沿线的遗址中均有发现,如阿富汗巴米扬石窟壁画,新疆拜城克孜尔石窟壁画,萨珊波斯出土的织锦遗物,粟特地区的撒马尔罕、布哈拉、片治肯特遗址壁画中都曾大量出现这种联珠单体动物纹。

残存的织物上一般只能看见织锦单个团窠的构成形式以及窠外的部分辅花,而大鹿的行走方向既有左行,也有右行,只有在阿斯塔那84号墓出土联珠鹿纹锦覆面(67TAM84∶5)上可以看到纬向连接的联珠环内大鹿的前进方向是一致的。所以整个图案的布局方式究竟如何,或许可以从同期出土的同类型织锦、壁画中的纹样进行推测。

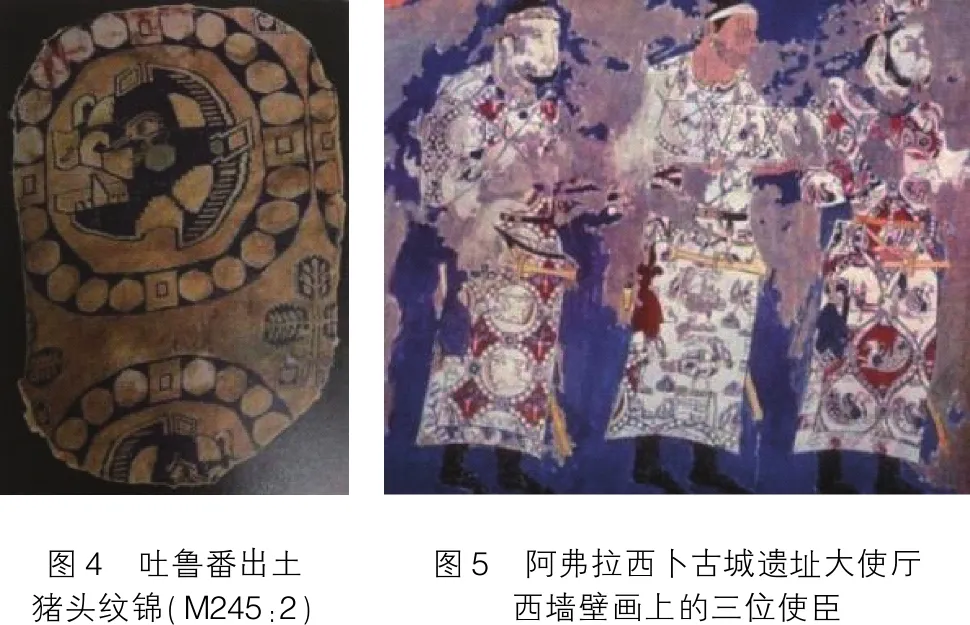

同类型织锦可以参考新疆巴达木墓地出土的一件猪头纹锦覆面锦芯(图4)[9],其长25厘米、宽15厘米,形制与联珠大鹿纹锦相似,残存的织锦上可见上下两排联珠圈内的野猪头朝向相反,圈外的辅花为轴对称的三叉树纹。粟特本土壁画中也有很多类似的纹样,如撒马尔罕附近阿弗拉西卜古城遗址大使厅的西墙上,三位波斯使臣分别穿着森穆夫兽纹锦袍、衔绶立鸟纹锦袍和猪头纹锦袍(图5)[10],从布局方式来看,上下行的动物朝向均为相反方向,其中猪头纹锦袍的辅花为轴对称的三叶纹。

图4 吐鲁番出土猪头纹锦(M245:2)图5 阿弗拉西卜古城遗址大使厅西墙壁画上的三位使臣

因此可以推测,联珠大鹿纹锦中的联珠团窠在纬向上由小珠花相连接,上下团窠之间或用小珠花相连,或不相连,窠内大鹿的行进方向在纬向上一致,上下行的行进方向相反,窠外辅花为单向轴对称的几何化树纹。根据现存织物的尺寸,也大致可以推测单个团窠的直径约为20厘米。由此,笔者分别对阿斯塔那84号墓出土的联珠大鹿纹锦(67TAM84∶5)和哈拉和卓71号墓出土的联珠大鹿纹锦(75TKM71:18)进行了纹样复原(图6)。

图6 联珠大鹿纹锦纹样复原 (笔者绘制)

三、联珠大鹿纹锦的技术特征

从织造工艺来看,吐鲁番出土的联珠大鹿纹锦为1∶2斜纹纬二重组织,采用双根加有Z捻的经线作夹经,粗而宽的彩色丝线作纬,纹样轮廓线呈锯齿状,织造略显粗糙,风格粗犷,图案呈纬向循环。

东方传统织锦的织造是先有平纹经线显花,后来由于中西染织文化的交流,才开始出现斜纹和纬线显花。经锦无论是平纹还是斜纹组织,都属于典型的中国产品。斜纹纬锦虽然表面都呈1/2斜纹效果,但根据经线捻向的不同,可以分为加Z捻的中亚式纬锦和加S捻的中原式纬锦。[11]前者在出土实物中占大多数,图案较几何化,联珠圈之间多以联珠小花相连,主题纹样造型僵硬程式化,圈外辅花形式简单,均为轴对称图案;后者无论从图案还是组织上看都比前者精细很多。如吐鲁番木头沟出土的联珠花树对鹿纹锦(图7),以方形回纹四等分联珠圈,珠圈之间不相连,主题纹样和团窠外的宾花都十分华丽精细,值得注意的是,织锦中对鹿的鹿角虽然是马鹿的分叉大角,但鹿身密集排列点状斑纹,窠外的十字宾花也是具有唐草风格。据考证,这类织锦为何稠仿制的波斯锦[12],属于中原地区既模仿西方图案又模仿技术的成果。

从细节上看,阿斯塔那55号墓出土的联珠鹿纹锦覆面中大鹿的前胸部分由两种颜色混合而成(图8),不同于普通的正面单根纬线和反面两根纬线的织物,这一片是正面两根纬线而反面一根纬线。这样做可以更生动地描绘出动物胸口的绒毛,是一个可以增加颜色的数量而不会增加更多纬纱的好办法。这样的技术在中国中部地区没有类似的例子,可能是当地或者西方的产品。[13]同期吐鲁番出土的中原式纬锦中,唐系翼马的前胸通常有浅色过渡(图9),花树对鹿纹锦中鹿的前胸也有着较为细腻的刻画,可能是对大鹿纹锦的模仿。因此,吐鲁番出土的联珠大鹿纹锦对于中亚纬锦的织造技术进入中原地区有着一定的贡献。

图7 联珠花树对鹿纹锦图8 联珠大鹿纹锦局部图9 联珠翼马人物纹锦局部

四、织锦中大角鹿纹的源流分析

(一) 其他艺术中的大角鹿纹

鹿作为装饰纹样题材在中西方都有悠久的历史,但织锦中这种大角鹿的形象与中国传统的梅花鹿相去甚远,在波斯和粟特艺术中却是较常见的题材。

类似的大角鹿纹还流行于同期的粟特银器上,萨珊艺术中的大角鹿出现更早,如大英博物馆收藏的4世纪的萨珊王沙普尔二世猎鹿银盘(图10a)、5世纪摩崖浮雕上的帝王狩鹿图、6—7世纪的波斯陶器(图10b)中都有类似的大鹿,更多的见于粟特遗物中。马尔沙克在《粟特银器》中定为7世纪至8世纪的2件粟特银器(图10c、10d)[14],以及被齐东方判定为粟特系统的陕西西安沙坡村鹿纹银碗(图10e)[15]中大角鹿的造型与联珠大鹿纹锦中的鹿纹最为接近。另外,山西太原虞弘墓和陕西西安凉州萨保史君墓中出土的石椁浮雕以及日本美秀美术馆藏的石棺床画像石上也都有大鹿的形象,一般出现在狩猎场面中。西安郊区发掘的隋大业四年(608年)李静训墓中出土的金项链正中也凹刻一大鹿图案,据研究该项链原产于巴基斯坦或阿富汗地区。[16]由此可见,大角鹿的形象在北朝至唐初的中国以及中亚地区相当流行,织锦中大角鹿的形象应源于此。

图10 萨珊和粟特艺术中的大角鹿纹

(二) 大角鹿纹的文化内涵分析

虽然大角鹿的造型在萨珊波斯和粟特艺术中经常出现,但是联珠圈内填大角鹿的形式在波斯或粟特本土很少出现,而这类织锦却在吐鲁番地区大量出土,说明这种图案曾很受当地居民的喜爱。善于经商的粟特人可能是抓住了商机,创造出了符合当地人口味的图案。联系鹿在不同文化中的含义以及当时的历史背景或许可以给出解释。

1.中亚、西亚文化

就织锦的图案风格来看,联珠圈内填单鹿的形式和鹿颈系绶带明显受到萨珊艺术的影响,但这类织锦与萨珊波斯联珠纹锦相比还是有着明显的差异。如萨珊波斯锦中经常采用森穆夫、鸟、翼马、猪头、翼狮、公羊等主题纹样,这些动物均与琐罗亚斯德教的观念有关[17],象征着神圣的王权,而大角鹿题材并未出现过,更多的是作为猎物出现在帝王狩猎图中,说明其在琐罗亚斯德教中并没有象征意义;而且,萨珊锦联珠圈内动物身体装饰更为丰富,动物周围还会有小花辅饰,圈外的十字宾花除了轴对称以外还有十字对称。再从时间上看,这类织锦的年代集中于7世纪中叶,而萨珊波斯王朝于642年亡于大食人的入侵,可以说这类织锦是在萨珊王朝覆灭之后才大量流行于吐鲁番地区的。

粟特在3世纪至5世纪下半叶都处于萨珊波斯帝国麾下,虽然其在宗教、文化方面深受处于西方的波斯文化的影响,但相比于歌颂王权的萨珊波斯艺术而言,善于经商的粟特人更注重表现世俗化的场景。[18]粟特艺术的题材除了萨珊波斯流行的猪头、翼马、鸟、山羊等,还有一些对于粟特人来说比较重要的动物,如在丝路贸易中占重要地位的骆驼,说明粟特在吸收萨珊艺术的同时,还能结合自身文化背景创造出独具特色的艺术品。因此,可推测这类织锦中的联珠单鹿形式应属于粟特织工开始模仿波斯锦的成果。

2.北方游牧文化

《大唐西域记》中有关于粟特地区“鹿”的记载,玄奘曾到达千泉(吉尔吉斯斯坦北部吉尔吉斯山脉北麓),“素叶城西行四百余里至千泉……突厥可汗每来避暑。中有群鹿,多饰铃环,驯狎于人,不甚惊走。……可汗爱赏下命群属。敢加杀害有诛无赦。故此群鹿得终其寿。”[19]千泉盛产鹿,大约在7世纪早期就能见到许多已经被驯服的鹿。6—8世纪在粟特本土和中国西安沙坡村出土的粟特银器上都有大角鹿作为主题纹样,在中国境内出土的粟特人的石葬具中也经常能看到大鹿出现在狩猎场面中。为何粟特人会如此偏爱大角鹿?

粟特诸王国在相当长的时间里是北方游牧汗国的附属国,粟特人的东来贸易,也是受到北方游牧民族,如柔然、嚈哒、突厥、回鹘等汗国的保护。北朝末到初唐时期粟特商队的东来实际上是得到了北方游牧民族首领的保护。[20]大角鹿纹在早期欧亚草原的岩画、鹿石、纺织品、金属器等装饰造型中大量出现,是极为常见的草原造型,自然受到突厥可汗的喜爱,在北朝出土的粟特人石棺上也经常能看到胡人与突厥人一同猎鹿的图像。6世纪中叶至7世纪中叶,吐鲁番盆地的政治方向是由突厥人所主宰的。[21]所以,这种大角鹿纹的流行很有可能是受到北方草原游牧文化的影响。

五、结语

吐鲁番出土联珠大鹿纹锦的主题纹样为联珠团窠内填单只大角鹿,织造技艺属于经线加Z捻的中亚式斜纹纬锦。这类织锦在7—8世纪由粟特人通过丝绸之路带入吐鲁番地区,从织锦上的联珠纹和鹿颈系的绶带中可以看到萨珊波斯文化的影响,从大角鹿题材的流行中可以看到北方游牧文化的影响。由此,我们可以看到中西方多元文化在丝绸之路上的互通、互动、互融,而且通过丝路贸易,不同民族的宗教、艺术与技术得以不断交流互鉴,为欧亚大陆注入源源不断的新鲜动力。