中国西南城市自然保护地识别和空间分布研究*

王抒怡 左子童 钟 乐 吴 非

0 引言

城市自然保护地是自然保护事业发展的新常态[1]。全球的自然保护地与城市的距离都在不断缩短[2],形成了大量的城市自然保护地,即在较大的人口中心(包含了城镇、城市、大都市、城市群、特大城市等不同规模的城市形态)内部或边缘地带的自然保护地[3]。仅以自然保护区为例,预计到2030年,所有自然保护区边界50 km以内的城市用地将由2000年前后的45万平方公里增加到1440 000±65 000 km²,其中,中国将增加304 000±33 000 km²[4]。这表明将有更多的自然保护地受到城市影响,或发展成为城市自然保护地。目前,我国正处于城市化进程与自然保护地体系重构的关键时期,开展城市自然保护地的识别研究恰逢其时。

在识别城市自然保护地时,本文依托于世界自然保护联盟对城市自然保护地的定义,将城市建成区与自然保护地进行空间叠加来识别城市自然保护地。而对于受城市影响的自然保护地研究,国内外众多学者研究了城市扩张对自然保护地的影响,这些影响的威胁源包含土地利用改变、气候变化、空气污染、水污染、噪音污染、光污染等[5-6],影响程度往往随着与城市距离的变化而改变,越偏远的地点受到城市化威胁的可能性越低[7-8]。因此,计算自然保护地边界与城市边界之间的距离就成为了衡量自然保护地受城市化影响的替代标准。国内外研究所采用的计算方法多为欧式距离缓冲分析法[9-10]。城市化对自然保护地的各类影响都源于人类活动,尤其是人类直接进入后开展的各项活动,会对自保护地的生物多样性[11]、生态流动、景观完整性[12]产生重要影响,会导致生物多样性下降、栖息地丧失和破碎化[13]、生态承载能力超载[14]等一系列问题,评价人类的可进入性能够很好地衡量这些影响,而人类的可进入性受到道路、地形等多种因素的限制[15],不考虑通行障碍的欧式距离缓冲分析无法对此进行准确评判。此外,国内外在此方面的研究对象以保护区为主,对其它类型的自然保护地少有涉及。鉴于此,本文选取国家级自然保护区、国家级风景名胜区、国家森林公园、国家湿地公园、国家地质公园五类具有代表性的国家级自然保护地作为研究对象,引入交通可达性指标来反映人类活动对自然保护地的影响。该指标不仅可以真实衡量人类活动可到达性和可移动性,而且是影响城市人口是否选择进入自然保护地的重要因素[16],也常被用于解释社会现象的空间变化,如土地利用的空间结构、城镇增长、服务设施选取等[17]。

综合上述,本文使用空间叠加分析来识别中国西南地区各类城市自然保护地,使用交通可达性来识别受城市化影响的各类自然保护地,研究旨在回答下列问题:目前我国西南地区的城市自然保护地有哪些,未与城市相交但受城市影响的自然保护地有哪些,上述两大类型在数量、面积、类型、空间分布、保护价值等特征是怎样的。以期为本地区自然保护工作及后续相关研究提供一定参考。

1 研究区域及研究方法

1.1 研究区域

研究区域为中国六大地理分区之一的西南地区,包括云南、四川、贵州、重庆4个省级行政区[18-19],总面积113.46万平方公里,空间范围介于东经97°20′~110°11′、北纬21°08′~34°14′之间。西南地区地处中国第二阶梯[20],大部分区域海拔高度在500~2 000 m之间,地势起伏大、地貌类型多样,是全球生物多样性关键区域、35个生物多样性热点地区之一,也是中国生态极为敏感脆弱区域[21],生物资源宝库、物种资源宝库、基因宝库[22-23],自然保护区分布最多的地区[24]。西南地区共辖438个县(市、区),总人口1.95亿,是我国对外发展的门户地区,GDP增速排名位于全国前列[25],城市化进程迅猛[26]。在此背景下,西南地区的生物多样性面临城市发展的威胁,识别城市自然保护地能更有效地助力生物多样性保护。

1.2 数据来源

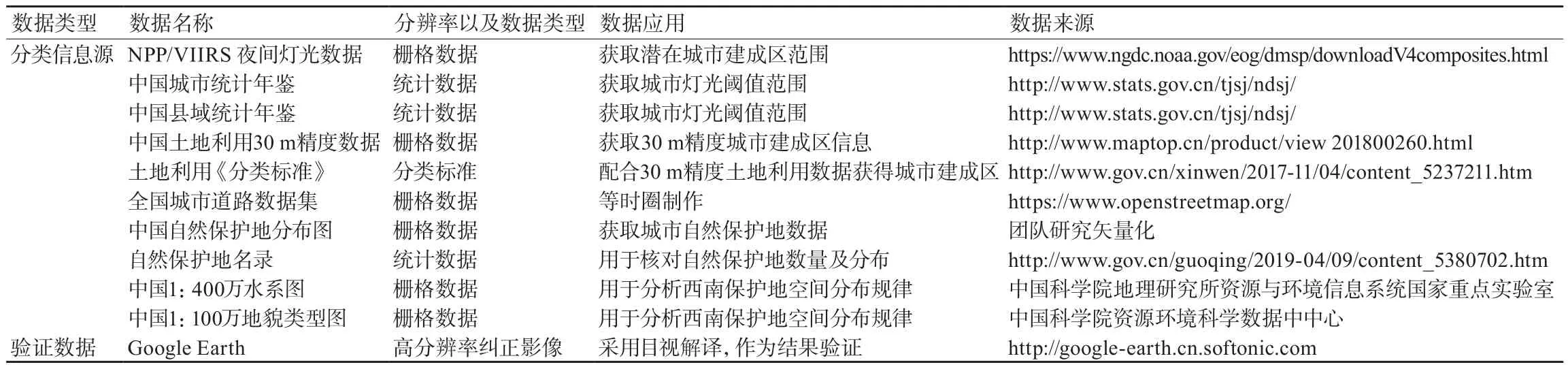

研究所采用的均为2018年数据,主要有:第一,识别城市建成区所用数据,包括夜间灯光影像、城市及县域统计年鉴、Google Earth高分辨率卫星影像和土地利用30 m精度数据(仅作为城市建成区验证数据之一);第二,国家级自然保护地数据,包括西南自然保护区面数据以及风景名胜区、森林公园、地质公园、湿地公园点数据共412处,数据来源于国家住建部、旅游局、林业局、国土资源部等相关官方网站或公布的文件,由研究团队矢量化;第三,全国道路数据,包括高速公路、国道、省道及县道数据,来源于https://www.openstreetmap.org/(表1)。

表1 数据来源Tab.1 data source

1.3 数据处理

1.3.1 识别城市建成区

首先,设置不同灯光阈值从夜间灯光影像数据中提取出各省区的城镇用地,将不同灯光阈值下的用地面积与统计年鉴数据进行比较,当差值在10%以内时所得到的灯光阈值像元认定为城市像元。其次,从土地利用数据集中提取城镇用地和其他建设用地,与城市像元叠加后进行人工校验,取两者交集得到城市建成区边界范围图。最后进行数据验证,一是面积验证,将识别的城市建成区面积与统计年鉴面积比较,如存在较大出入,则将建成区斑块缓冲,直到多次迭代后充分接近统计数据;二是地理校准,将识别图像与遥感影像叠加,进行人机互译,确保识别图像能真实反映遥感影像上的城市范围。通过以上步骤最终识别出西南地区438 个县(市、区)的城市建成区矢量数据(图1)。

1.3.2 识别城市自然保护地

依据世界自然保护联盟的定义[3],城市自然保护地是在较大的人口中心内部或边缘地带的自然保护地,因此在本研究中将自然保护地数据与城市建成区数据叠加,将与城市建成区数据存在交集的自然保护地认定为城市自然保护地。从中国自然保护区标本资源共享平台获取国家级自然保护区边界范围,经过描图、矢量化、地理配准得到自然保护区shp文件数据。其他各类国家级自然保护地点数据的空间位置利用谷歌地图标定,部分面积较大的保护地,取其质心坐标进行标定。将西南地区自然保护地数据与城市建成区数据在ArcGIS10.8中叠加,通过Google Earth高分辨率卫星影像地图进行人工验证,识别城市自然保护地。

1.3.3 识别受城市影响的自然保护地

将与城市建成区边界不相交,但与城市建成区相对距离较近,易受城市化影响的自然保护地认定为受城市影响的自然保护地。

保护生态系统以及珍稀、濒危动植物等是建立自然保护区的初衷和目标, 在不影响保护工作的条件下, 在自然保护区的实验区适度开展科学实验、教学试验、参考观察、生态旅游等是《自然保护区条例》所允许的[27]。目前我国约有80%的自然保护区已开展生态旅游[28],以游养保被认为是最佳的方式[29],但是过度人类活动会导致保护区内环境恶化和景观格局发生改变[30-31]。而随着交通可达性的提升,自然保护区均出现了不同程度的人类活动增加现象[32],降低了保护区保护的有效性[33-34]。其他类自然保护地本身承载了生态旅游,宣教科普功能,在其中设置专门的游憩设施,接待大量的游客。显然,城市化对自然保护地的最大影响为人类直接进入后所开展的各项活动,影响程度取决于城市人口通达自然保护地的便捷性。因此受影响的城市自然保护地可用不同条件下城市人口能否通达来衡量受城市化影响的程度,所用方法为交通网络分析法。

采用基于ArcGIS的网络分析法[35]和等时圈模型[36]来测算自然保护地到城市建成区的可达性,其原理是以交通方式、通行时间、道路网络等级为限制条件,计算自然保护地所能覆盖到的最远距离。

ArcGIS的网络分析工具可以在给定的路网上进行计算,在地图上划分从特定起点在给定时间内可以到达的区域,即本文研究所需的等时圈。将保护地的主要入口点作为网络分析的特定起点,我们对照实际地图以及遥感影像确定自然保护地的主要入口点,出现以下几种情况:第一,当自然保护地经过明确查询只有一个主入口点,我们选择该点作为起点;第二,当自然保护地存在多个出入口时,地图上无法分辨主入口时,我们将根据游客中心、售票处以及公交站点等位置进行选择认定主要入口点,作为起点;第三,当自然保护地无明确出入口时,我们将入口点定在距离保护地最近道路上,作为起点。需要注意的是,由于自然保护区面积较大,存在跨行政区的情况,一般没有主要入口的设置,也没有游客中心等来辅助明确主入口点,且用单一的出入口点会存在较大偏差,所以我们将道路与保护区边界的交点拟认定为出入口,并选择自然保护区最东,最南,最西,最北的交界点作为起点。

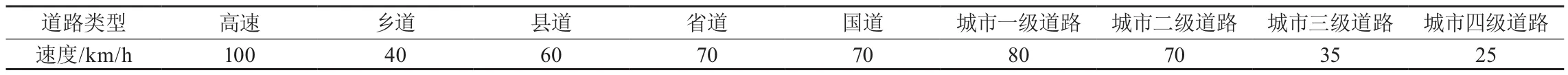

参照相关研究,考虑人们一日游出行所能接受的通勤时间成本,将出行时间定为30 min、60 min和90 min[37-38]。以机动车为出行方式,依据道路等级确定出行速度(表2)。据此分别计算出30 min、60 min和90 min通勤时间下自然保护地所能通达的范围,若已辐射到城市建成区,则可认为在该通行时间下该自然保护地受城市影响。

表2 不同道路等级的交通时速Tab.2 traffic speed of different road grades

2 结果

2.1 城市自然保护地分布格局

2.1.1 数量面积

截至2018年,全国已建立5类国家级自然保护地2 768个,其中西南地区412个,占全国总量的14.88%。西南地区共有城市自然保护地95处,就数量而言,国家湿地公园最多,国家级自然保护区最少;就各类型自然保护地中城市自然保护地的数量占比而言,国家级风景名胜区最高,其次为国家湿地公园,国家级自然保护区最低;就面积而言,国家级风景名胜区面积最大,国家湿地公园面积最小;就各类型自然保护地中城市自然保护地的面积占比而言,国家级风景名胜区最高,国家地质公园最低(表3)。

表3 城市自然保护地数量及面积Tab.3 quantity and area of urban protected areas

2.1.2 空间分布

以自然保护区质心生成自然保护区点数据,与其他自然保护地点数据合并进行点密度分析(图2)。结果表明:第一,以地形地貌而言,城市自然保护地多分布于西南地区东部,多位于平原、台地及丘陵、小起伏山地区域;中、大、极大起伏山地区域仅有非常少量(图3)。第二,以省级行政建制论,城市自然保护地主要集中分布于各省经济水平较发达且自然资源丰富的地区,如贵州省中部、重庆市西部、四川省东部和云南省东北部,尤以重庆市西部最为集中。第三,就各类型城市自然保护地而言,国家湿地公园、国家森林公园、国家级风景名胜区分别集中分布于四川省、重庆市、云南省,国家地质公园与国家级自然保护区的分布未表现出区域差异。

2.2 受城市影响的自然保护地分布格局

2.2.1 数量面积

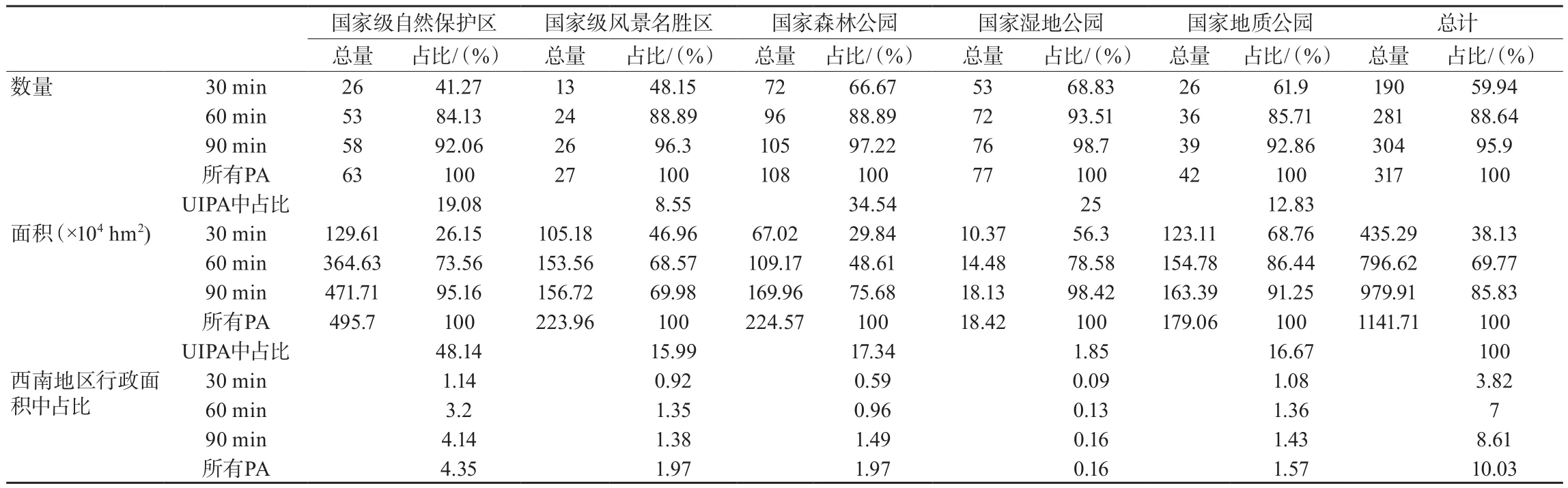

西南地区共有317处国家级自然保护地未与城市建成区相交,分别分析其在30 min、60 min和90 min的时间阈值下通达城市建成区的情况(表4,图4-5)。结果表明:第一,就数量而言,30 min、60 min和90 min内能通达的自然保护地占西南地区所有非城市型的自然保护地的比值分别为59.94%、88.64%和95.9%;第二,就面积总量而言,不同时间阈值下可到达的自然保护地中,国家级自然保护区总面积相对其他四类而言最大,国家湿地公园为最小;第三,就各类型自然保护地中受城市影响的自然保护地的面积在本类型自然保护地总面积中的占比而言,30 min内和60 min内能通达的条件下,国家地质公园在本类型自然保护地中面积占比最大,90 min内国家湿地公园占比最高,而在3个时间阈值下,国家级自然保护区、国家森林公园、国家级风景名胜区分别占比最低。

表4 受城市影响的自然保护地数量及面积Tab.4 quantity and area of natural protected areas affected by cities

2.2.2 空间分布

与城市自然保护地相似,西南地区受城市影响的自然保护地主要分布于西南地区东部,就省级行政建制而言,主要集中于四川省东部、重庆西南部、云南省中部和贵州省南部(图6-7)。在不同的时间阈值下,30 min内可到达的自然保护地主要分布在西南地区东部,在省级行政建制上主要分布于四川省中部、重庆市南部、贵州省西南部和云南省北部;60 min和90 min可到达的自然保护地逐渐向本地区西部蔓延。

3 讨论

3.1 规模分布特征

西南地区城市自然保护地中,湿地公园是数量主体,风景名胜区是面积主体,自然保护区、地质公园、森林公园所占比重相对较轻。这应与城市选址特点和自然保护地的保护对象差异性有关。一是中国城市历来选址讲求山水格局、山水形胜[39],城市常常依山傍水、依托河湖水系建设,而湿地公园、风景名胜区的资源本底为河湖湿地和秀美风景,因此它们也就成为了城市自然保护地的主体。二是自然保护区的保护对象是自然生态系统、野生生物和自然遗迹等[40],它们存续的需求多为远离人类干扰,因此城市型自然保护区较少。三是地质公园和森林公园的资源本底分别为地质遗迹、大面积人工林或天然林,这些区域均非城市选址建设的适宜地点,故而城市自然保护地也较少。

西南地区多数自然保护地都易受城市影响,其中不同类型的自然保护地所受影响程度不一。自然保护区受影响相对较少,一是其保护对象常需远离人口密集区域才能存续,其设立时已天然避让城市区域;二是其执行严格的土地利用管制和人类活动管控措施。其他各类自然保护地受城市影响较大,尤以风景名胜区为甚,这是因为它们都承载了生态旅游功能,风景名胜区更是我国特有的融秀美自然、璀璨人文于一体的自然保护地类型,往往就是观光、旅游胜地,其周边交通网络发达,因此更易受城市影响。

3.2 空间分布特征

西南地区城市自然保护地在空间分布上表现出聚集性特征。首先,城市自然保护地在城市化水平更高、城市建成区面积更大、经济更发达的各省会城市周边的集中性更明显。其次,城市自然保护地多分布于更适宜进行城市建设的平原、台地、丘陵等区域。再者,城市自然保护地多分布于河湖水系周边的区域,这些区域不仅分布着丰富的自然资源和自然景观,往往也地势开阔更适宜城市发展。

受城市影响的自然保护地多集中分布于省会城市附近,并沿省会城市形成一线四片的格局(图8)。表明城市规模越大、经济越发达、交通越便利、城市化水平越高,受其影响的自然保护地也就越多。

3.3 价值分布特征

城市自然保护地的保护对象更易受到城市影响,需重点关注。就生态系统类型而言,内陆湿地是西南地区城市自然保护地保护对象的主体,它不仅能够在涵养水源、净化水质、调节气候和维护生物多样性等方面发挥着重要生态功能[41],更是水鸟保护的重要载体。就风景资源而言,冰川遗迹、名胜古迹、峰林地貌、文物古迹等更易受城市影响。就野生动植物而言,西南地区城市型自然保护区的保护对象有云豹(Neofelis nebulosa Griffith)、羚牛(Budorcas taxicolor)、黑颈长尾雉(Syrmaticus humiae)等多种国家Ⅰ级保护动物,银杏(Ginkgo biloba)、云南红豆杉(Taxus yunnanensis)等国家Ⅰ级保护植物,以及以云南苍山洱海的杜鹃属植物为代表的丰富的野生植物种质资源(表5)。

受城市影响的自然保护地中,就保护区的生态类型而言,森林生态占比最高,其次是野生动物,主要包含有中亚热带常绿阔叶林、亚热带山地苔藓常绿阔叶林和大熊猫、金丝猴等珍贵动植物。其他自然保护地在三种时间阈值下都表现出同样的数量特征,森林公园占主体。

3.4 保护管理建议

西南地区已分布有多处城市自然保护地,在不同时间阈值下有更多的自然保护地受到城市的影响,为了更好地开展保护管理工作,提出如下建议。

第一,针对性开展西南地区城市自然保护地保护管理。一是针对重点影响区域进行管控,西南山区以中高山区为主[42],分布着大量的山地,生物多样性更加复杂敏感[43]。受限于山间盆地较小,城市建设易向盆地边缘区的丘陵和山地转移[44],对山地和地表植被的破坏易形成大量裸露山体和裸露地表[45],进而影响分布在这些区域内的自然保护地和生物多样性。因此,应重点关注平原、高台、丘陵及小起伏山地等低海拔区域的生物多样性治理[46]。二是针对重点影响类型进行管控,西南地区城市自然保护地以湿地公园和风景名胜区为主,在未来的城市化过程中,一方面加强对于城市山水格局、河湖水系的保护,强调城市建设开发不破坏山水格局,尤其加强湿地检测以及湿地基质修复、水文过程修复、水环境修复、湿地生物与生境恢复等[47-48];另一方面应对自然保护地的游客进行严格管控,确保游客容量控制在可接受的改变极限内,确保游客行为对环境友好。

第二,探索新的管理模式,平衡城市自然保护地的“自然保护”和“社会娱乐”两个目标。目前,西南地区已有23%的自然保护地与城市相交,且30 min内受影响的自然保护地占比超过40%,90 min内更是高达90%,西南大部分保护地受到城市化的影响。城市内自然区域的社会功能包括其所提供的效益,越来越受到重视,人们已经认识到城市自然保护地与传统意义的自然保护地之间的差别。与传统保护地相比,城市自然保护地(如重庆缙云山)接待了大量游客(包括日常游客)并涉及众多参与者[49]、威胁更多且更尖锐,其建立的动机也更为多元、更具社会导向[50]。这导致了保护和娱乐这两个功能相冲突。一方面,它们的创建是为了保护野生自然的幸存元素或自然或文化景观的残余物;另一方面,城市居民认为城市自然保护地是休闲,娱乐和教育价值最重要的多功能场所[51]。城市化将不断的促成城市自然保护地的形成。因此,为适应城市自然保护地的发展与社会需求,需要不断更新保护对象、目标和理念,将人类活动融入并探索自然保护与社会、经济发展相协调的全新保护管理模式。

第三,实现城市自然保护地管护与城市生物多样性治理的协同增效。城市生物多样性保护是维护城市生态安全的必然要求,其有助于积极应对城市化所带来各类负面影响、提升城市生活质量并帮助实现爱知生物多样性目标[52]。应对生物多样性下降最有效的办法是建立自然保护地[53],建立城市自然保护地是在城市中保护生物多样性和自然景观特征的有效手段[54],以西南地区城市型自然保护区为例,它们保护了重要的生态系统以及珍稀动植物的栖息地,如云南苍山洱海保护了高原湖泊生态系统断层湖泊、苍山冷杉、杜鹃林等,它们是城市生物多样性保护中不可或缺的组成。目前,西南地区已有部分自然保护地位于城市,它们是保护城市生物多样性的有力抓手,但它们作为法定保护地,数量有限,而城市中广泛的生物还分布在以公园为代表的各类绿色空间中,因此应将城市自然保护地作为保护生物多样性、自然生态环境和自然景观的路径之一,发掘其与各类城市绿地协同实现生物多样性保护的路径,实现城市自然保护地管护与城市生物多样性治理的协同增效。

4 结语

自然保护地是生物多样性和自然景观保护的核心载体,能提供多种关键的生态系统服务。城市自然保护地及城市周边的自然保护地无疑是城市区域的巨大生态财富,但也更易受城市发展的影响和冲击。本文识别了西南地区城市自然保护地与受城市影响的自然保护地,初步掌握了其数量面积、空间分布以及价值分布等特征,为其保护管理工作及后续的相关研究提供了一定借鉴。但由于数据来源局限,本研究中使用点数据居多,导致城市与自然保护地的距离计算存在一定误差,对后续分析的维度、精度、深度造成了一定的影响。

在联合国《生物多样性公约》缔约方大会第十五次会议顺利召开,《昆明宣言》为制定2020 年后全球生物多样性框架注入更强动力的时代背景下,期待有更多的学者、管理者关注并加入到城市自然保护地的科学研究及保护管理实践中,共同助力“人与自然和谐共生”的2050年愿景的实现。