基于“风-络-心系”理论探讨风药治疗冠心病机制的研究进展

杨 毅,聂 谦,张宏才,赵 珏,谢 文

随着社会经济的发展,国民生活方式的变化,冠心病发病率持续增高。根据《中国心血管健康与疾病报告2019》,2017年我国城市居民冠心病死亡率为115.32/10万,农村居民为122.04/10万[1]。现代医学认为冠心病发病机制复杂,动脉粥样硬化、痉挛、炎症、创伤、栓塞等均属于冠心病发病范畴,是冠心病发病率及病死率升高的主要原因。我国对冠心病的认识久远,古代医家依据病人临床表现,将其归属于“胸痹”“心痛”范畴,《金匮要略》记载:“夫脉当取太过不及,阳微阴弦,即胸痹心痛……今阳虚知在上焦,所以胸痹心痛者,以其阴弦故也”[2],将病机归纳为“阳微阴弦,本虚表实之证”。袁肇凯等[3-4]对2 432例冠心病病人进行辨证分型,根据发病率排序依次为心血瘀阻证、痰阻心脉证、寒凝心脉证、气滞心脉证、心气亏虚证、心阳亏虚证、心阴亏虚证7种基本证型。气虚血瘀作为胸痹的基本病理阶段,贯穿冠心病进展的始终。风药质轻味薄、辛散灵动,在升发清阳、活血化瘀等方面疗效显著。风药能有效调节脂代谢、抗炎、调节免疫、改善内皮功能、抗氧化应激,进而治疗冠心病。重视风药在心病中的作用,清代医家叶天士总结前人风药应用经验,首创“风-络-心系”理论并用于治疗冠心病临床效果显著。现基于“风-络-心系”理论对风药治疗冠心病机制和药理进行综述,为风药治疗冠心病提供科学依据。

1 风药的应用范围

随着近代中药功效的划分,风药一词逐渐被替代。风药定义不统一,相继有解表药、祛风药、发散风寒药、发散风热药、发散药等。解表药以发汗解表为特征,强调了风药在表证中的应用,但风药以透邪外出为目的,单纯解表不能概括全貌。与解表药相比,祛风药范围相应的扩大,强调了治疗风邪伤人一类外感疾病,但解释风药“如风之性”方面尚有不足。风性主动,风药的概念包含升阳举陷、通调气血之意。发散风寒药、发散风热药将中药性味与功用统一。虽充分注重单味药性味的作用,似乎仍有不足。以麻杏石甘汤为例,以外感风邪、邪热壅肺为主证。若单以发散风寒药划分,麻黄似乎有不妥。焦树德以“发散药”概括风药,取其透散、发泄、升发之意,弥补了发散风寒药、发散风热药定义的不足,似乎适合风药定义的范围。

焦树德《用药心得十讲》中以发散药概括风药。“发散”一词,一取其上升发、鼓动阳气,二取其向外向上透散之意,透表达邪。二字结合,较好地概括风药在临床疾病中的应用。但此书未将虫药纳入发散药的范围。临床实践发现,虫药在久病杂病中应用广泛。王明杰教授《风药新识与临床》指出,全蝎、地龙等虫药主要借助其走窜发泄宣通之“风性”,激发脏腑活力,鼓舞气血畅通,开通玄府以止痹。仝小林院士《脏腑风湿论》指出,久病为痹多因脏腑内虚、精气不足而有邪气内伏,或病肌肤、或留络脉,或停骨髓。加之外感非时之气,风寒湿夹杂而病五体、五脏。治当以僵蚕、柴胡升散透邪,病络脉者加以土鳖虫、水蛭、虻虫等破血逐瘀。因此,将虫药纳入发散药范围,探讨其在“风-络-心系”理论指导下的作用机制。

2 “风-络-心系”理论与冠心病

冠心病在中医学属“胸痹”范畴,历代医家认为其病机“阳微阴弦”,本虚为主,瘀血阻滞为标[2]。《素问·缪刺论》记载:“夫邪之于形也,必先舍于皮毛,留而不去,入舍于孙脉,留而不去,入舍于络脉”[5]。认为胸痹经由腠理、络脉而致心血瘀阻、气虚血瘀,贯穿冠心病始终。《诸病源候论·心痛病诸候》记载:“心痛者,风冷邪气乘于心也”[6]。进一步强调了外风侵袭、心之气血输布失常、邪热痰瘀等风邪致病。自此构成“风-络-心系”的基本理论,并由清代医家叶天士提出,为历代医家所遵循。宋代《太平圣惠方·治胸痹短气诸方》中以细辛散方(细辛、生干地黄、甘草、桂心、赤茯苓、枳实、五味子、栝楼、青橘皮)治“胸痹短气,喘息不利,心膈壅塞”[7],方中重用细辛一两温阳通痹,足见风药在胸痹中的重要性。

风性与冠心病“风-络-心系”理论密切相关,主要表现在以下几个方面:①风为阳邪,易袭阳位。心肺居于膈上属阳,风邪独犯肺卫而致营卫失和。卫气失于温煦则心气舒表异常,或病腠理,或内攻血脉。营气行于脉内濡养异常则伤脉络,运行受阻或痰瘀内生,进而心主血脉和心主神明异常。②风为百病之长。心气舒表异常则寒邪易侵,风寒相合进一步加重表证,使心气受损,或风寒直中脉络病寒凝。或风湿相合,加重气机郁滞,气血推动失常而病痰饮,耗伤阳气。风寒湿夹杂则致脉管收缩异常,痰瘀脂浊等病理产物蓄积脉道而发为高血压、血脂异常,与冠心病互为因果。③风性善行而数变。风病病位游走不定,常先病玄府而后病五体而后五脏。所谓玄府者,以通为用,以“九窍”为气孔,以“五体”皮、肌、脉、筋、骨为层次发挥通调气血作用。风之所过,其气必虚,久病则五体痹,内生寒、湿、燥、火。皮痹则卫气失于温煦,寒客孙脉,久伤肺而致喘息气促。肌痹则血液重着,湿邪内阻。久伤脾而致血液化生和运化失常,症见四肢痿软,肌肉疼痛。脉痹则血液异常,燥火之邪伤津而致血浊内生,久劳心而致心主血脉异常,症见心悸、怔忡。骨痹轻则关节屈伸不利,重则骨髓酸痛,常因肝肾亏虚后精气化生异常,浊气行于脉内,久见尿少浮肿,步履艰难。④风性主动,其内应肝,其气应春。肝疏泄失常而致火邪内生,耗伤气血,症见胸胁满闷,久见腹水,腰痛足冷。

2 风药在“风-络-心系”理论中的应用

风药为历代医家所推崇,风药不仅具有味薄质轻、药性升散、条达顺畅的风木之性,还能发挥祛除内外风邪的“治风之用”。因此,将具有走窜发泄宣通药性的常用虫药(水蛭、全蝎、牡蛎、地龙、僵蚕)、性辛味薄的部分治风药(祛风湿药、平肝息风药)纳入风药治疗冠心病的范畴。

2.1 辛味通络法在“风-络-心系”理论中的应用 辛味通络法是清代医家叶天士提出,《临证指南医案》记载:“用苦辛和芳香,以通络脉,瘕聚每因络脉不通……治宜辛香通络宣畅气血”[8]。认为络脉是广泛分布于人体的网络系统,具有渗灌血液、津液舒布的作用。络脉以通为用,气机的顺畅避免血瘀、气滞等产生,与现代医学重视的冠状动脉狭窄、微血管痉挛所致冠心病机制一致。治疗冠心病时重用风药,擅用其辛味发散之性使气血输布有序。唐宗海《血证论》记载:“此方纯用行血之药,加防风、白芷,使达肤表之用”[9]。许多以辛味风药为主要的中成药在冠心病中的作用相继被证实。胡芳等[10]研究显示,疏肝健脾调脂颗(柴胡、川芎为主的院内制剂)可降低冠心病合并高脂血症病人血液黏度、血脂水平、炎性因子,改善心功能。李苏等[11]研究显示,心通泰颗粒(川芎、丹参为主药,木香、郁金等辛药为次药的院内制剂)通过抑制肾素-血管紧张素-醛固酮系统减轻病人肾脏、脑部组织等病理损害。因此,应注意辛味质薄类风药在冠心病中的使用。

2.2 虫蚁通络法在“风-络-心系”理论中的应用 叶天士相继提出了虫蚁通络法,主要运用中药象性理论,将虫蚁通络法的治则着重于化瘀通络、搜风通络、破瘀镇惊,临床效果显著。《临证指南医案》记载:“初为气结在经,久则血伤入络”[8]。冠心病多为杂病、久病,病久入络,心之阳气受风邪影响而致体表气化失常,从而导致气滞血瘀,病人羸弱。虫蚁通络法的基础是将风邪视为无形之邪。吴鞠通云:“以食血之虫,飞者走络中气分,走者走络血分,可谓无微不入,无坚不破”。在“风-络-心系”理论体系中,虫药不仅发挥血肉有情之品的滋补作用,同时又因为其走窜发泄之性,在胸痹气分、血分等不同病理阶段用药亦不同,从而发挥化瘀通络、搜风通络、破瘀镇惊等作用。

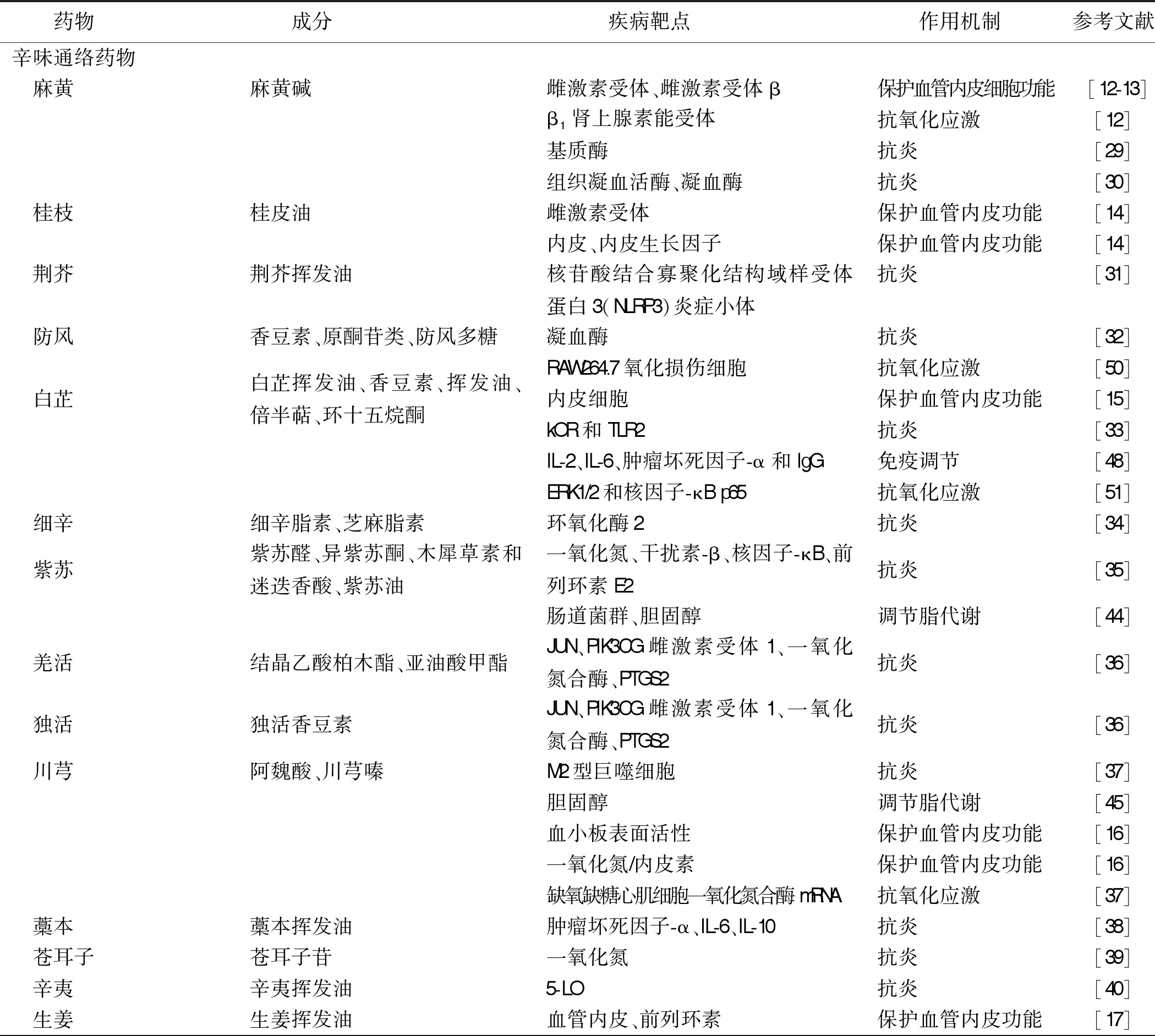

3 风药治疗冠心病的作用机制

3.1 保护血管内皮功能 冠心病的危险因素多损伤血管内皮,引起内皮功能紊乱,加速动脉粥样硬化形成。多项研究显示,麻黄通过作用于雌激素受体基因与众多冠心病相关的微小RNA(miR)有关,其中miR-214可抑制血管内皮生长因子(VEGF)表达和生理功能,治疗冠心病,结果显示,麻黄组分能有效抑制补体引起的血小板激活,抑制补体损伤内皮细胞[12-13]。陶雪峰等[14]研究显示,桂枝茯苓丸通过作用于雌激素受体、VEGF发挥保护血管内皮作用。白晓智等[15]研究显示,白芷活性提取物可能通过抑制血管内皮细胞凋亡,促进增殖和创面愈合,进而发挥血管内皮保护作用。川芎中阿魏酸、川芎嗪通过维持一氧化氮/血管内皮素平衡,抑制前列环素活性,发挥抗血小板及血管内皮细胞保护作用[16]。生姜通过改善高脂血症的血管损伤,抑制前列环素G2生成,保护血管内皮作用[17]。葱白提取物通过减少氧化低密度脂蛋白对血管内皮的损伤保护血管[18]。木贼能提高人脐静脉细胞一氧化氮及一氧化氮合酶含量,并降低人脐静脉细胞血管细胞黏附分子-1(VCAM-1)及mRNA的表达,抑制动脉粥样硬化[19]。桑叶黄铜通过抑制诱导型一氧化氮合酶及内皮素-1保护人脐静脉内皮细胞[20]。怀菊花(咖啡酰基奎宁酸类化合物)通过调节细胞外信号调节激酶(ERK)/丝裂原活化蛋白激酶(MAPK)信号通路,抑制炎性因子,改善脂多糖诱导的血管内皮细胞损伤[21]。葛根素注射液通过提高一氧化氮含量,降低内皮素-1水平,改善心血管内皮功能[22]。水蛭能降低转化生长因子-β1表达,抑制血管平滑肌细胞增殖,进而减轻血管内膜增厚,延缓早期动脉粥样硬化进展[23]。全蝎能抑制内皮细胞低密度脂蛋白胆固醇漏出,保护心血管内皮功能[24]。蜈蚣能降低血液黏稠度,减轻血管内皮损伤[25]。牡蛎提取物含有不饱和脂肪酸,能有效抑制血小板聚集,防治动脉粥样硬化的形成[26]。复方地龙胶囊能提高总一氧化氮合酶、诱导型一氧化氮合酶活力,改善小鼠内皮功能[27]。大剂量僵蚕注射液可明显抑制凝血酶诱导的内皮细胞释放作用,抗血栓形成[28]。

3.2 抗炎 动脉粥样硬化属于慢性炎症疾病,参与动脉粥样斑块破裂,加速动脉粥样硬化进展。梁潇等[29-30]对225例冠心病合并衰弱综合征的病人进行Logistic回归分析,结果显示,麻黄通过作用于基质金属蛋白酶-9,组织凝血活酶(TAFI)前列环素G/H合成酶2,导致外周炎性标志物增加,冠状动脉粥样硬化斑块形成。吕红君等[31]研究显示,荆芥挥发油通过影响K+/P2X7R、溶酶体/Cathepsin B、核因子-κB、COP-1/Caspase-1等多种途径作用于NLRP3炎症小体发挥抗炎作用。李文等[32]研究显示,中剂量防风能延长凝血酶原时间,减少醋酸致炎渗出液,降低血浆黏度等,通过多途径发挥抗炎、抗血小板聚集作用。汤建等[33]研究显示,白芷挥发油中的半萜、环十五烷酮等化合物通过作用于kOR和Toll样受体(TLR)2潜在靶点发挥抗炎作用。刘杰等[34]研究显示,细辛中主要成分(细辛脂素、芝麻脂素)作用于环氧化酶-2诱导花生四烯酸裂解参与抗炎调节。紫苏中(紫苏醛、异紫苏酮、木犀草素、迷迭香酸)[35]通过诱导一氧化氮、干扰素-β产生,抑制脂肪细胞中核因子-κB、前列环素E2,减轻炎症。羌活、独活[36]通过作用于JUN、PIK3CG、雌激素受体1、一氧化氮合酶、前列环素内环氧化物合成酶2(PTGS2)核心靶点,参与抑制环氧酶2和前列环素E合成酶产生,发挥抗炎作用。赵新望等[37]研究显示,川芎能通过干扰Notch1信号通路,促进抗炎症型M2型巨噬细胞的产生抗炎。辽藁本可调节动脉粥样硬化模型家兔血清肿瘤坏死因子-α、白细胞介素(IL)-6、IL-8、IL-10的表达,发挥治疗动脉粥样硬化的作用[38]。苍耳子在抗炎上[39]优于槲皮素(一种具有抗炎的中药有效成分提取物)。辛夷通过抑制5-LO活性,减少致炎代谢产物产生[40]。葱白提取物可降低血中IL-6、肿瘤坏死因子-α、C反应蛋白水平,调节IL-6/信号转导和转录激活因子3(STAT3)信号通路,发挥抗炎、延缓动脉粥样硬化的作用[18]。芳香新塔花总黄酮通过抑制TLR4/髓样分化因子88(MyD88)/核因子-κB信号通路抑制巨噬细胞炎症反应[41]。柴胡皂苷通过核因子-κB通路发挥抗炎作用[42]。葛根素通过抑制核因子-κB激活和激活PI3K-蛋白激酶B(Akt)信号通路,抗动脉粥样硬化[43]。

3.3 调节脂代谢 冠心病纤维粥样斑块形成与脂质代谢密切相关,脂质标志物低密度脂蛋白胆固醇、高密度脂蛋白胆固醇异常,参与并恶化了血管高凝状态与血栓形成。冯涵[44]研究显示,紫苏油通过影响肠道炎症及通透性,调节肠道脂代谢和胆固醇代谢的作用。有研究显示,川芎中有效成分阿魏酸可抑制脂质氧化,降低血清胆固醇含量而防治动脉粥样硬化[45]。有研究表明,葱白提取物能降低动物血清三酰甘油、总胆固醇,达到防治冠心病的目的[18]。木贼从基因转录水平减少IL-8合成并下调mRNA的表达,从而降低低密度脂蛋白胆固醇,调节脂代谢[19]。桑叶黄铜能下调小鼠p22phox mRNA与p47phox mRNA表达,从而抑制还原型辅酶Ⅱ(NADPH)氧化酶活化,降低血清三酰甘油、低密度脂蛋白胆固醇水平,延缓动脉粥样斑块形成[46]。柴胡皂苷通过上调肝X受体α(LXRα)、三磷酸腺苷结合盒转运体等促进胆固醇转化排泄的蛋白质表达调节脂代谢[42]。水蛭可调节动脉粥样硬化大鼠血脂水平,升高高密度脂蛋白胆固醇,延缓动脉粥样硬化进程[23]。牡蛎提取物通过降低氧化型低密度脂蛋白生成,减轻动脉内膜损伤,抑制动脉粥样硬化形成[47]。

3.4 免疫调节 冠心病的发生与进展过程中免疫功能常处于紊乱状态,免疫炎症相互错杂,调节免疫是冠心病防治的重要环节。刘红萍等[48]研究显示,白芷糖苷能提高免疫低下小鼠血清IL-2、IL-6、肿瘤坏死因子-α和IgG浓度,从而发挥调节免疫作用。葛根素水溶性活性多糖GE-2能特异性与小鼠巨噬细胞RAW264.7细胞膜表面受体SR、GR及TLR4相互作用,激活免疫应答[45]。牡蛎多糖具有免疫调节活性[47]。地龙可促进细胞免疫和单核巨噬细胞吞噬能力,增强免疫[49]。

3.5 抗氧化应激 多种机制介导的氧化应激反应导致细胞凋亡,是心肌细胞损伤、缺血再灌注损伤等心脏病变的重要机制之一。徐济民等[12]研究显示,奥西麻黄碱(一种麻黄碱的盐酸盐)通过作用于β1肾上腺素能受体扩张冠状动脉血管,降低冠状动脉阻力,改善心肌氧供平衡。孟瑶[50]研究显示,防风多糖对RAW264.7细胞氧化损伤具有保护作用。黎明等[51]研究显示,白芷乙素通过抑制ERK1/2和核因子-κB p65活化,缓解心肌缺血再灌注大鼠心肌损伤和氧化应激。川芎通过诱导缺氧缺糖心肌细胞一氧化氮合酶mRNA的表达抗氧化应激[37]。葱白提取物可促进超氧化物歧化酶,降低丙二醛生成,减轻缺氧心肌的氧化应激及炎症损伤[18]。蝉蜕仿生酶解提取物与水提醇沉渣体外实验显示,其具有良好的抗凝效果,同时其胃蛋白酶解物通过作用于抗凝血多肽组分F2-2-2减轻人脐静脉血管内皮细胞氧化损伤[52]。芳香新塔花总黄酮可显著抑制人脐静脉内皮细胞Cleaved Caspase-3蛋白上调及Bcl表达下调,抗氧化并抑制细胞凋亡[41]。野菊花通过上调血管紧张素转化酶2表达及影响机体氧化应激水平,产生降血压作用[53]。柴胡皂苷可降低脂质过氧化物丙二醛、氧自由基水平,增强超氧化物歧化酶水平抗氧化[42]。葛根素通过减轻线粒体氧化应激和细胞凋亡,改善心肌缺血再灌注损伤[54]。威灵仙能减少过氧化物丙二醛含量改善非酒精性脂肪性肝炎大鼠氧化应激[55]。蜈蚣能调节血脂水平增强豚鼠抗氧化能力[25]。牡蛎提取物可使血清超氧化物歧化酶(SOD)升高,进而提高鹌鹑清除氧自由基能力[26]。地龙能调高小鼠血清SOD活力,提高清除氧自由基的能力[27]。

3.6 风药在冠心病中的作用(见表1)

表1 风药在冠心病中的作用

(续表)

4 小 结

基于“风-络-心系”理论对风药治疗冠心病机制及药理进行综述,总结了风药通过保护血管内皮功能、抗炎、调节脂代谢、调节免疫、抗氧化应激发挥作用。其中辛性质轻类风药主要以解表药、部分祛湿药为主,多具有抗炎、抗氧化应激作用,与中医祛风作用相符。一些具有“治风之用”的风药(川芎、柴胡)除抗炎、抗氧化应激外,兼有调节脂代谢,保护血管内皮功能,提示风邪入里,尚需治风药通调气血、发散透邪。具有走窜发泄宣通之性的常见虫药(水蛭、全蝎、牡蛎、地龙、僵蚕)纳入风药体系中,现代研究证实虫药多在保护血管内皮、调节脂代谢方面疗效显著。冠心病中后期加入收效颇佳。风药中麻黄、白芷、葱白、川芎、葛根、牡蛎在延缓动脉粥样硬化进程中作用全面,应注意其在冠心病治疗全程中的使用。白芷、葛根、牡蛎在免疫调节上具有显著优势,在冠心病早期防治或可提供助力。目前,风药治疗冠心病主要集中在动物及生理病理指标的研究,应对风药功效发挥方向、控制因素等方药配伍,对“风-络-心系”理论治疗冠心病机制展开深入探讨,以期为风药治疗冠心病提供依据。