叙事学知识在高考小说复习中的开发与运用

王志

近几年来,高考的小说文本阅读着眼于考查真实的文学性阅读能力,固守小说四要素已经不足以应对新高考的备考,叙事学知识的引入十分必要。这个过程中,教师必须进行知识的二度开发,制定适合高中生的叙事学知识细目表。在新课标背景下,我们要让学生从语文必备知识的静态理解转向动态运用,就需要创设情境,以写促读,通过任务驱动,促进学生主动学习,建构每个人对叙事学知识的真理解。

一、叙事学知识进入小说复习备考的重要性和必要性

高考评价体系明确“核心价值、学科素养、关键能力和必备知识”为考查内容,其中语文关键能力考查是语文学科外显功能的集中体现,是落实命题立意的平台和中枢。其中,对文学性阅读能力的要求有:能在积极主动的阅读中,感受、想象、体验作品呈现的社会生活和情感世界;在领悟作品表达的感情、思想和观念的基础上,充分调动生活经验和知识积累,进行审美鉴赏和审美评价。[1]近几年高考文学类文本就着眼于考查真实的文学性阅读能力,比如2020 年《越野滑雪》涉及“重复”叙事、言外之意、“冰山文体”、第三人称有限视角、模糊性主题,2021 年《石门阵》涉及反复手法、插入性叙事、“说书人”口吻、“大故事套小故事”、外显性主题。这就要求教师不能仅用解题目来代替读小说,学生不能把读小说等同于看故事。在文学类文本阅读复习中,相较于答题的套路模式训练,更要加大让学生读懂文本的训练,重视经典文学类文本的艺术价值。

但现实情况是,很多老师教小说总是一套老路子:人物、情节、环境、主题,所有的小说都按这四块教学。学生的答题也是在这四要素里打转,面对任何题目都是使用这套工具、这些模板。这样,势必滋生教学惰性,造成师生思维的僵化,不能适应小说理论的发展以及新高考背景下的阅读教学与备考。小说的解读,需要相应的文学理论知识做支撑,在文学研究领域,叙事学的知识、方法对文学类文本解读很有意义。现代小说已经从“小说写了什么”转向“为什么这么写”“这么写意味着什么”。在此情境下,叙述者、叙述视角、叙述节奏等新知识可以引导我们发现文本的奥秘,将文本原来晦暗的角落照亮,让读者原来无处安置的阅读经验有了“说法”。叙事学知识的引入,可以让学生的阅读从惯性走向专业,从混沌走向明晰,从浅阅读走向深度阅读。如此,才不会出现阅读的懵懂和解读的乏力:面对淡化故事的《越野滑雪》,学生如读天书;看到故事性强的《石门阵》,学生就被绕晕。因此,走出小说教学与备考困境的一条重要途径是,学习并掌握解读小说的理论和知识,并把它们运用到小说教学中去。正如上海师大王荣生教授所提醒的,作为语文老师,要让学生从一个不高明的读者、比较低级的读者向成熟的读者、高级的读者发展。[2]语文老师的作为主要应该在叙述角度和叙述层面。一句话:在高中小说教学和备考中,叙事学知识重要且必要。

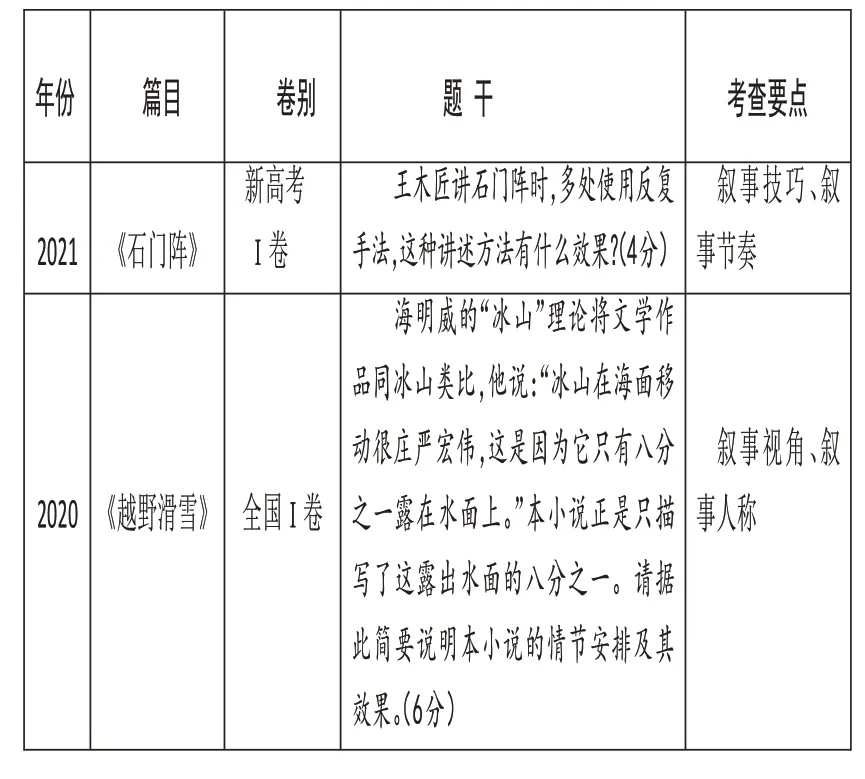

二、叙事学知识在高考试题中的分布

年份篇目卷别题干考查要点2021《石门阵》新高考Ⅰ卷叙事技巧、叙事节奏2020《越野滑雪》全国Ⅰ卷王木匠讲石门阵时,多处使用反复手法,这种讲述方法有什么效果?(4分)海明威的“冰山”理论将文学作品同冰山类比,他说:“冰山在海面移动很庄严宏伟,这是因为它只有八分之一露在水面上。”本小说正是只描写了这露出水面的八分之一。请据此简要说明本小说的情节安排及其效果。(6分)叙事视角、叙事人称

2 0 2 0 2 0 1 9 2 0 1 9 2 0 1 8 2 0 1 7《雪》《呼兰河传》浙江卷作者用了哪些手法使小说结构紧凑?(6分)《理水》叙事技巧、叙事节奏、叙事空间全国Ⅰ卷整体叙事安排《理水》是鲁迅小说集《故事新编》中的一篇,请从“故事”与“新编”的角度简析本文的基本特征。(6分)浙江卷分析本文叙述上的特征。(6分)叙事人称、叙事视角、叙事节奏、叙事顺序《赵一曼女士》全国Ⅰ卷小说中历史与现实交织穿插,这种叙述方式有哪些好处?请结合作品简要分析。(6分)整体叙事安排《天嚣》全国Ⅰ卷小说以一个没有谜底的“美好的谜”结尾,这样处理有怎样的艺术效果?请结合作品进行分析。(6分)叙事人称,叙事视角

三、如何引入叙事学知识

叙事学知识为小说解读提供了一套操作性与实践性极强的专业理论体系。该体系主要由故事与话语、情节结构、叙事视角、叙事时间、叙事空间等专业术语构成。国外的理论家有托多洛夫、普罗普、热奈特、韦恩·布斯等,国内的研究者有申丹、赵毅衡、杨义、李建军、胡亚敏、徐岱等。面对这样一个庞大复杂、科学性和理论性极强的知识体系,我们该怎样选取、吸收、转化,使之成为高中学生可学可用的有效解读工具?这可能是叙事学知识进入高中小说教学最重要的一步。必须提醒的是,叙事学知识是“引入”不是“下放”,如果老师对叙事学的新知识不做任何转化就直接照搬、灌输给学生(某些堆积名词术语的专家示范课就是如此),这比一读小说就让学生读人物、读情节可能更糟糕。因为这样只会让学生对小说复习更恐慌更无措,比用“四要素”教学更危险、更少实效。

引入叙事学的新知识,需要教师的二度教研开发能力。以笔者的经验,胡亚敏《叙事学》、徐岱《小说叙事学》、杨义《中国叙事学》、陈平原《中国小说叙事模式的转变》、曹文轩《小说门》、格非《文学的邀约》、马原《小说密码》等都是很好的参考书。当然,教师在“外求”的时候,千万不可丢掉最重要的案头资料,那就是人民教育出版社2005 年出版的选修教材《外国小说欣赏》。这本教科书分为八个单元,按小说的基本面设定,分别为“叙述”“场景”“主题”“人物”“情节”“结构”“情感”“虚构”等。此书主编曹文轩说,教科书名为“外国小说欣赏”,但标题本可定为“外国小说的叙述”,而且,无论是外国小说还是中国小说,就小说艺术而言,其道理是相通的,唯一不同的只是这本教科书的选文对象被界定为外国小说而已。就备考现实来说,《外国小说欣赏》和叙事学知识关联紧密,在近几年的复习备考中很受欢迎。如第一单元“叙述”,提供了“叙述角度”“叙述人称”“叙述腔调”“速度控制”四个重要知识点,多举例、多提示、少纠缠名词术语,难度适当,深入浅出,使学生在未经老师讲解之前自己阅读就能对相关知识有大致了解。

以下,是笔者大量阅读专业书籍并参照《外国小说欣赏》教科书,结合高考考点制定的叙事学知识细目表:

叙事视角叙事人称叙事时空叙事安排全知视角限知内视角限知外视角第一人称第二人称第三人称叙事时间故事时间叙事节奏叙事空间叙事顺序叙事安排叙事技巧视角转换特殊视角注意人称变换二者的不对等形成叙事节奏(快速和慢速)

对表中所列知识与概念,简析如下:

叙事视角:谁在说故事,讲故事的人知道多少信息。

叙事人称:讲故事的人在故事内还是故事外。

叙事时间:讲这个故事作者所用的时间,通俗说,就是你能看到的字数和篇幅的多少。

故事时间:故事在现实中发生所用的时间,钟表时间。

叙事节奏:故事进度是快还是慢。

叙事空间:故事发生的场所或地点。具体活动场所、环境。

叙事顺序:顺叙、倒叙、插叙、补叙、平叙。

叙事安排:故事的展开方式,有对话形式、回忆与现实交织、历史与现实交织、时空/场景集中。

叙事技巧:讲故事的具体技法:悬念、抑扬、突转、照应、伏笔、对比、衬托、铺垫等。

对于以上重要概念,师生可结合平常测试题目、高考试题、学过的课文以及影视剧的实例来联系、参悟、理解。

四、教学设计和实施

经过梳理、补充和积累,完成必备叙事学知识的静态理解以后,更应该注重知识的运用。比较理想的状况,是使叙事学知识成为学生读小说时能无意识拥有,从而灵活掌控的意识与视野。换句话说,静态的叙事学概念属于陈述性知识,而最重要的知识是程序性知识,要尽力让学生在小说解读中运用叙事学知识去实践,去操作。

新课标强调任务驱动,现在的学生也更喜欢交互式、参与式活动,教师讲得再精彩,不如让学生动起来。教师应力争让更多的学生在语文学习活动中,增强存在感,收获愉悦感,体验获得感,提升幸福感。有效的课堂实施策略,应以活动为主线,以运用为根本,以构建为支架,在阅读、解题实践中引领学生进行归纳整理。老师要让自己的课成为实用的、宏观架构下的“微课”。

笔者曾据此思路设计了一节叙事学微课。课堂要解决的是叙事学细目表中最重要的三个概念:叙事视角、叙事人称、叙事节奏。学生对叙事视角和叙事人称比较熟悉,整节课的教学难点就是叙事节奏。而叙事节奏的把控是2021 年新高考Ⅰ卷选用的卞之琳小说《石门阵》最突出的艺术特色。于是,笔者特地安排了一个情境写作任务:

摆真正的石门阵,不是用口,也得用手。王木匠后来加入了革命队伍……

请你据此续写、改写小说。

要求:有意识地体现叙事学方法,尤其应注意叙事节奏的调节;篇幅为1000 字左右;可参考高考和平时周测训练的小说文本。

对于这项有创意、有难度、具有挑战性的作业,学生的写作热情很高,佳作迭出。接着,我安排了“成果展示”环节,让学生分享优秀作品,并让大家依据“叙事节奏”相关知识评论这些作品,要求分析叙事节奏在作品中的具体表现,以及达成节奏的具体手法和效果。

以下,是2022 届高三(9)班陈浩铨同学对《石门阵》的续写和改写,以及师生共同完成的旁批:

石门阵(续写及改写)

这是太行山上的一处坡地,远远望去,有一个人坐在那里。天空辽阔,有鸟飞过,或许是嫌那人太冷清,就靠近了去看。有四块圆圆的东西,摆放在一块石头上。那人开始说话,惊走了飞鸟。(这是故事的实况叙述,叙述时间约等于故事时间,是正常叙事节奏。)

“就是这个地方,谁会忘啊。你不会忘,我不会忘。咋可能忘啊?都记住呢。”他蹲在地上,抓了一块石头,看半晌,放下。又摸了一把黄土,紧紧攥着。还是熟悉的感觉,这黄土,咋都薄不了?你在这里,安安稳稳地住吧,住吧。

(场景描写,如同影视剧的特写镜头,详细展现“他”祭奠战友的过程,放慢了叙事节奏,符合人物心情,契合当下场景。)

天空湛蓝,有风吹过,温凉宜人。(风景描写,起过渡和调整节奏、舒缓情绪的作用。如果是大篇幅的风景描写,就是叙述者引导读者看看景色,从对人物命运、事件发展的关注中转移出来,从而延缓叙事节奏。)

他继续说着,有时候也笑,偶尔还哭,后来就沉默,和那坡地融在一起。(寥寥数笔写完祭奠过程,这里采用“概括叙述”来加快叙事节奏。)

等到天要擦黑,月亮却早已挂上树梢。看着白亮的圆盘,他想起了那个说书的夜晚。祖辈都说,荒年饿不死手艺人。他天生手巧,吃了鲁班这碗饭,十里八村都叫得上号。

可是日本鬼子来了,一切都变了。家都空了,人都跑了,血都凉了,谁还要你做门板打家具?手闲了,嘴就痒,他开始给村里人说书。印象深刻的就是那次说《石门阵》,苦日子里更得给人指望,戏文里日本鬼子落荒而逃,但不是他瞎编,那是部队实实在在打出来的胜仗。那次,宋长发李矮子他们或许听的是故事,可是他自己悟出了一个道理。

“说书唱戏劝人方,三条大道走中央。”之后,他就不是他了,不再是巧手木匠,不再是说书艺人,他成了农民救国会会员,成了敌后武工队队员;再之后,心中有了党,帽子上有了徽章,随着部队四处征战。(将参加革命自我成长的过程一笔带过,叙事时间小于故事时间,还是概述。)

那次就是这样的夜晚啊,月亮特别大,不过空气里弥漫着刺鼻的火药味儿,一呼一吸之间是浓稠的血腥气。他所在的部队被敌人围困在一个山坡,四面受压制,形势不妙。他已经做好了牺牲的准备。这一天终究来了。看着头顶的月亮,他突然想起了“秦时明月汉时关,万里长征人未还”“醉卧沙场君莫笑,古来征战几人回”这些诗句。但他没有古老的悲伤,自己的血洒在自家的土地上,还有老祖宗传下来的月亮照着,够了。

他又一次看看自己结实的满是老茧的掌心,啊,这双手,参军以来手艺没丢过。以前能改造水桶子,入伍后就改造土地雷,改造土枪土炮,不亏了。(既有场面描写,也多用心理描写,深入展现“他”的革命精神。全文叙事节奏快慢交织,起伏参差,错落有致,富有美感。)

从学生自写自评的课堂实效来看,以写促读效果显著。这个环节过后,学生就能归纳整理自己的知识框架了。比如,延缓叙事节奏的方法:场景特写、风景描写、心理描写、插叙;加快叙事节奏的方法:概述、对话、书信。再进一步,教师可把学生的习作与卞之琳的《石门阵》放在一起,几篇文本联读,看叙事节奏上有何异同。这一步是引导学生了解:在叙事节奏上,减速加速交替使用很常见,但在考试文本中,整个文本的总趋势常会偏重某一方,这和作者的写作意图、写作重点相关。最后,是关于把握叙事节奏方法的总结:①整体感知,经验判断;②方法注入,专业检验;③凸显意图,辨明主次。

通过写作实践,学生能以创作者的身份深入文本内部,探究小说的形成过程,了解其“工序”和“配方”。当下,高一、高二的新教材教学都将小说写作融入其中,高三的小说备考也不妨走一走任务驱动、读写结合的新路。教师以课程开发者、教学组织者的身份来创新复习模式,它呼唤着一线教师的智慧创造,也必然给课堂带来新的活力,给学生诸多新的教益。

相关注释:

[1]张开,《基于高考评价体系的语文科考试内容改革实施路径》,《中国考试》,2019 年第12期。

[2]王荣生主编,《小说教学教什么》,上海:华东师范大学出版社,2015.8,第6页。