城市近郊乡村发展活力及系统协调状况测度

——以武汉市蔡甸区为例

蔡银莺,任亚鑫

(华中农业大学 公共管理学院,湖北 武汉 430070)

长期以来,受城乡二元结构体制和“重城轻乡”思想的制约,中国城乡空间发展不平衡,结构性矛盾突出[1]。乡村地区资源多流出、少流入,致使农业、农村和农民发展受阻[2],城乡差距逐渐扩大。为摆脱农村发展落后的局面,党的十九大报告提出,实施乡村振兴战略是解决城乡发展不平衡、乡村发展不充分的重要途径和现实选择[3]。提高乡村自身“造血”能力,保护和激发乡村内生活力是跳出城乡二元陷阱、谋求乡村振兴之路的重要战略 取向[4]。

乡村内生发展是近年的研究热点。我国乡村发展内生活力普遍缺失,缺乏用于发展的内部资源,需要外部力量的支持来打破乡村发展的资源约束。但该外生力量具有较强的政策建构性,易使乡村发展陷入运动式扶贫陷阱,其可持续性和稳定性有待考量[5]。而内生发展理论强调区域发展的潜力及途径,倡导“可以应付和从逆境中恢复、维持和提高其自身能力和资产,并为后代提供可持续的生计机会”[6]。以鹤见和子[7]为代表的运动论学派认为,乡村内生发展是由本地居民主导,在固有资源整合下的经济、社会、文化和人类的全面协调发展;而王兰等[8-9]认为合作是乡村内生发展的核心要素之一,政策保障下城乡间和乡村间资源联动是乡村可持续发展的有效途径。由此衍生出乡村发展内生活力:在外生资源的引致下有效整合内部多种资源要素,这是人的需求与当地资源同向演化形成某种可持续发展模式的能力。乡村发展内生活力认为,内生发展是将外生资源与内生潜力有机结合起来,使得乡村生命系统在内外资源的交互作用中不断升级,是乡村协调生长的驱动力量。相关研究已取得有益结果,研究主体逐渐从乡村发展的单一活力向综合发展活力转变[1,10],关注点聚焦乡村人才活力[11]、文化活力[12]、治理活力[13]、生态环境活力[14]、公共空间活力[15]、综合振兴活力[16]等方面,并从个案研究[17-18]向群案研究[19]展开。相关研究普遍认为加速乡村生产要素流入可破除乡村发展失活困境,但在我国快速城镇化、工业化以及城乡二元发展惯性下,农村空心化、农业边缘化和农民老龄化交错发展下,“输血”式乡村振兴快速推进,致使区域乡村的人口与资源要素发展不协调,且空间迥异,贫困山地农村地区人口与乡村活力资源发展失调现象突出[20-22]。人口活力作为乡村生命系统存续中心力量,地区非均衡发展对人口活力资源流动的导引作用更强,这导致乡村人口活力资源流失程度空间异质性增强。乡村人口活力资源向城市流动过程中往往出现人口向享有天然区位优势的近郊乡村分流的现象,农民工返乡趋势在享有优势区位的乡村也较为明显。因此,人口需求与基础设施、产业发展和土地支撑的乡村生命系统协调性是保护和激发乡村发展活力的稳定剂。城市近郊资源流动活跃,乡村发展活力空间异质性显著。对城市近郊乡村发展活力状况及系统耦合协调性进行研究,揭示村庄人口(需求)活力与基础设施(保障)活力、产业(发展)活力和土地(支撑)活力的协调性有助于优化乡村发展结构,提升乡村生命系统稳定性。

一 研究区域与数据来源

(一) 研究区域概况

蔡甸区地处武汉市西南部,呈“东北城—西南乡”空间格局(图1)。全区国土面积1 100 km2。下辖蔡甸街、奓山街、永安街、侏儒山街、大集街、张湾街、玉贤街、索河街、消泗乡、桐湖、中法武汉生态示范城和蔡甸经济开发区,全区共有288个村和28个社区居委会。其中,蔡甸经济开发区由常福工业园和武汉经济技术开发区部分地域构成。城乡结合区为城区农村居民点占比超50%地区,城镇社区为城区居民楼房占比超50%地区。该区2018年户籍总人口46.18万,其中常住人口45.93万,农业人口32.47万,农村常住居民人均年可支配收入1.93万元。近年来,蔡甸区乡村空心化加剧,农村人口外流,受农业及生态空间管制工业拓展受限。因数据缺失和村庄分布特点,以239个村庄为研究对象,如图1所示,不包括蔡甸经济开发区、蔡甸城区,以及街道社区。

图1 研究区域示意

(二) 数据来源

考虑数据可获得性,以2018年为研究期。所需土地利用数据来自中国科学院2018年武汉市遥感影像解译数据;利用BIGEMAP地图下载器,获取蔡甸区范围内百度地图基础设施与产业POI数据;DEM数据源自地理空间数据云(http://www.gscloud.cn/);因2019年蔡甸统计年鉴难以获取,考虑相邻一年内乡村地域人口数量及结构变化程度较小,故以2018年蔡甸统计年鉴人口数据代之;行政边界数据来自国家地理信息公共服务平台(https://www.tianditu.gov.cn/)。

二 研究方法

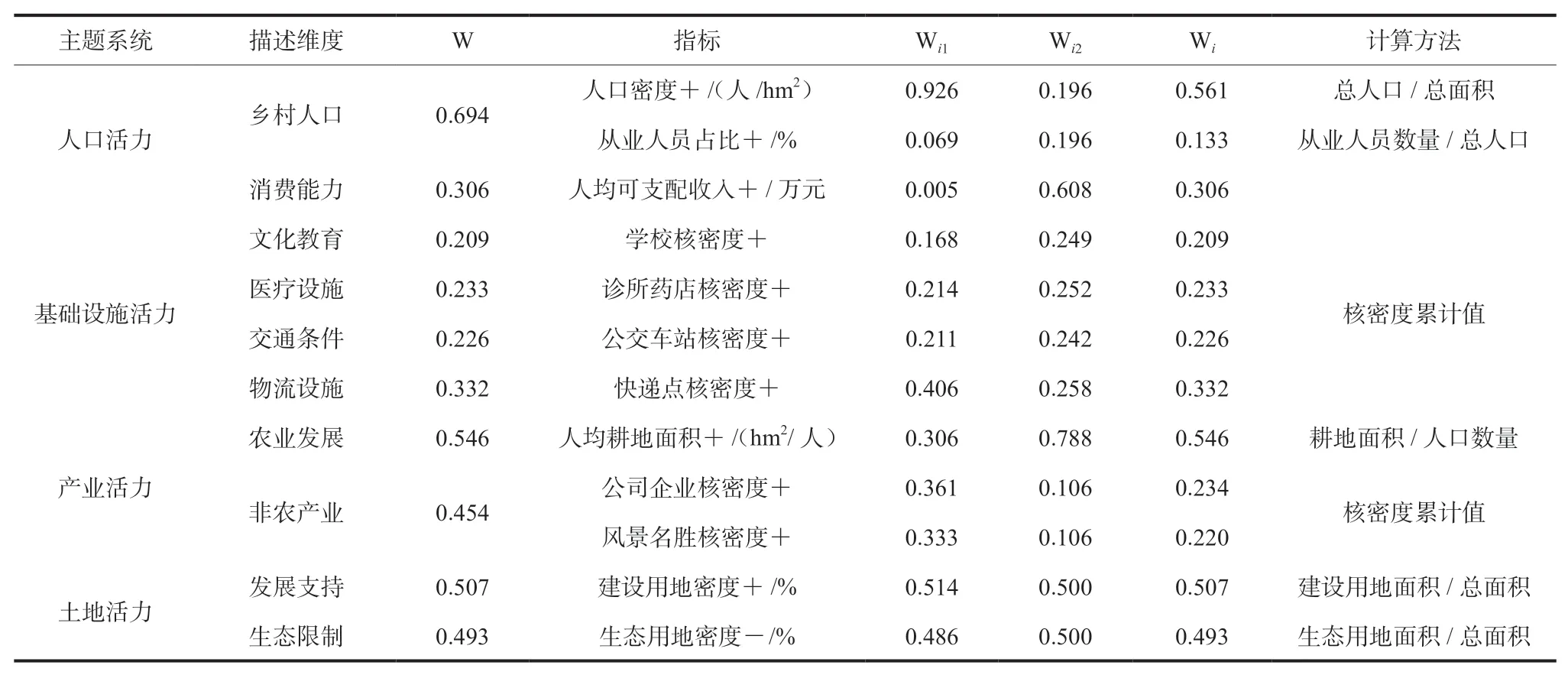

(一)乡村发展活力评价体系构建

乡村是复杂的人文历史自然综合体,人口、土地、产业和基础设施共同构成乡村地域系统可持续发展的核心要素[23],是乡村发展活力的直接表征。人的存续离不开基础设施活力保障、产业发展活力的职位供给和土地活力支撑。借鉴乡村发展[24-25]和社区活力评价相关研究[26-27],以“人—地—业”传统模型[21,23]为基础。考虑村域特色及数据可获性,从人口、基础设施、产业和土地活力四个维度表征和构建乡村发展活力评价体系。其中,人口活力以人口密度、从业人员占比和消费能力构成;人和乡村的可持续发展对文化、医疗、交通和物流有一定需求,基础设施体现了社会提供给人的保障;产业发展是对乡村起存续的作用力,主要由远郊农业和近郊非农产业构成;村庄的发展空间由建设用地供给和生态用地限制共同决定,以此表征土地活力。

四个主题系统相互交融,共同构成乡村地域发展的生命系统。因此,该文认为四个主题系统同等重要,权重均为0.25。采用熵权法[28]分别计算各主题系统的指标i权重Wi1,用复相关系数法[29]计算得指标i权重Wi2对Wi1修正,以克服指标信息重叠,最终得到各系统内指标的综合权重Wi=(Wi1+Wi2)/2,具体指标及权重见表1。其中,人均或地均基础设施和非农产业难以表征资源共享性,因此利用Arcgis10.3核密度分析计算任意栅格核密度值[30],并累加村庄内栅格值得到该村庄的两种活力指标值。考虑居民到达不同基础设施点极限适宜距离,学校和诊所药店密度搜索阈值均设置为3 km[31](《全国医疗卫生服务体系规划纲要(2015—2020年)》),快递点和公交车站搜索阈值均设置为2.8 km(与邻村平均最远距离),非农产业服务搜索阈值均设置为10 km[32]。对各指标标准化处理后,采用组合赋权法计算乡村活力各系统指数U。

表1 乡村发展活力评价指标体系

(二) 空间探索性工具

空间自相关用以分析地理要素在空间的潜在关联特征及差异程度[33]。全局自相关是对地理要素在整个区域的空间特征描述,其统计量Moran's I公式:

式中:Mij、n、Ui、Uj和 分别是空间权重矩阵、区域单元数、第i个单元的活力值、第j个单元活力值及活力值均值;I值域为[-1,1],大于0为空间正相关,小于0为空间负相关,本研究空间权重矩阵建立采用相邻法。

局部空间自相关揭示区域i上地理要素空间差异特征,其统计量公式为:

式中:Ii、ui和uj分别是区域i的局部空间自相关指数、区域i和j的标准化观测值。根据Ii将乡村发展活力划分为高—高、低—低、高—低、低—高和不显著5种类型。

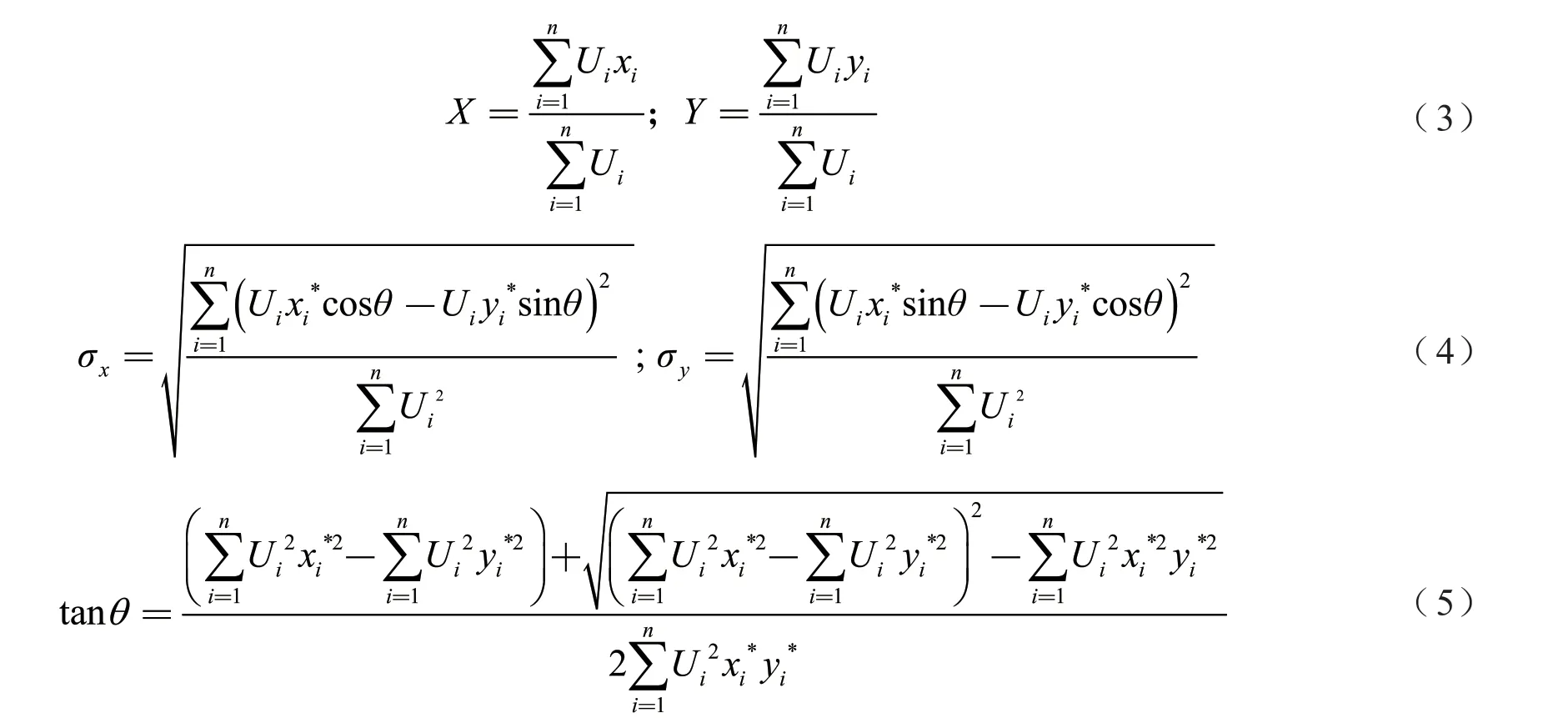

标准差椭圆着重于揭示地理要素空间分布的全局特征,属于空间格局统计分析方法,该方法主要以重心、转角θ、x轴标准差及y轴标准差等参数定量的描述乡村发展活力的空间分布特征[34]:

式中:(X,Y)为乡村发展活力重心坐标;(xi,yi)为研究区域的地理坐标;为各点距离区域重心的相对坐标;θ为地理方位角;Ui表示权重,在该研究中Ui为各村庄发展活力值;σx、σy分别为沿x轴和y轴的标准差。

(三) 改进的耦合协调模型

“耦合”用以表述系统间或运动方式相互作用及相互影响的关系,协调度用以度量系统间良性耦合程度,反映协调水平。改进耦合协调模型将耦合度均匀分布在0~1之间[35]:

式中:C为耦合度;n为子系统个数;Ui、Uj为子系统指数,且U∈[0,1],C∈[0,1];D为协调度;T为综合评价指数;αi是系统i的待定系数;D∈[0,1],当子系统间越协调水平越高,D值越高。人口活力、基础设施活力、产业活力和土地活力同等重要,因此该文各活力系统待定系数取值相等。将协调度分为极度失调[0,0.1);严重失调[0.1,0.2);中度失调[0.2,0.3);轻度失调[0.3,0.4)、濒临失调[0.4,0.5)和协调[0.5,1.0]6个等级。

(四) 活力供需指数

协调性只能分析系统间良性作用强度,而不能确定是资源要素建设落后还是人口活力持续外流导致乡村人与资源活力失调。因此,以人口活力为需求体,以基础设施活力、产业活力和土地活力为供给体,构建活力供需指数[36]:

式中:SDij为i乡村的第j类(分别为基础设施、产业和土地)资源要素活力供需系数;Uij为i乡村第j类资源要素活力指数;Uip为i乡村人口活力。SDij<1表示该地区活力供小于需;SDij>1表示该地区活力供大于需。该文将活力空间分为活力严重不足[0,0.4);稍微不足[0.4,0.8);相对满足[0.8,1.2);稍微盈余[1.2,2);十分盈余[2,10);极度盈余[10,+∞)6个等级。

三 结果与分析

(一) 乡村发展活力状况分析

1.乡村发展活力等级

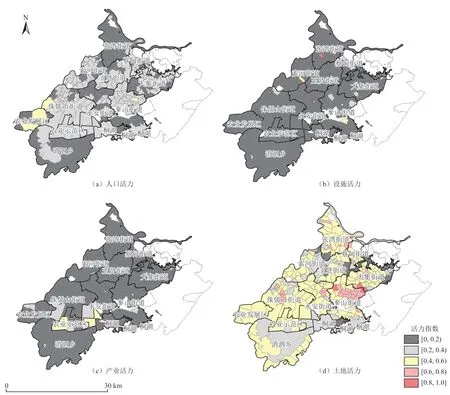

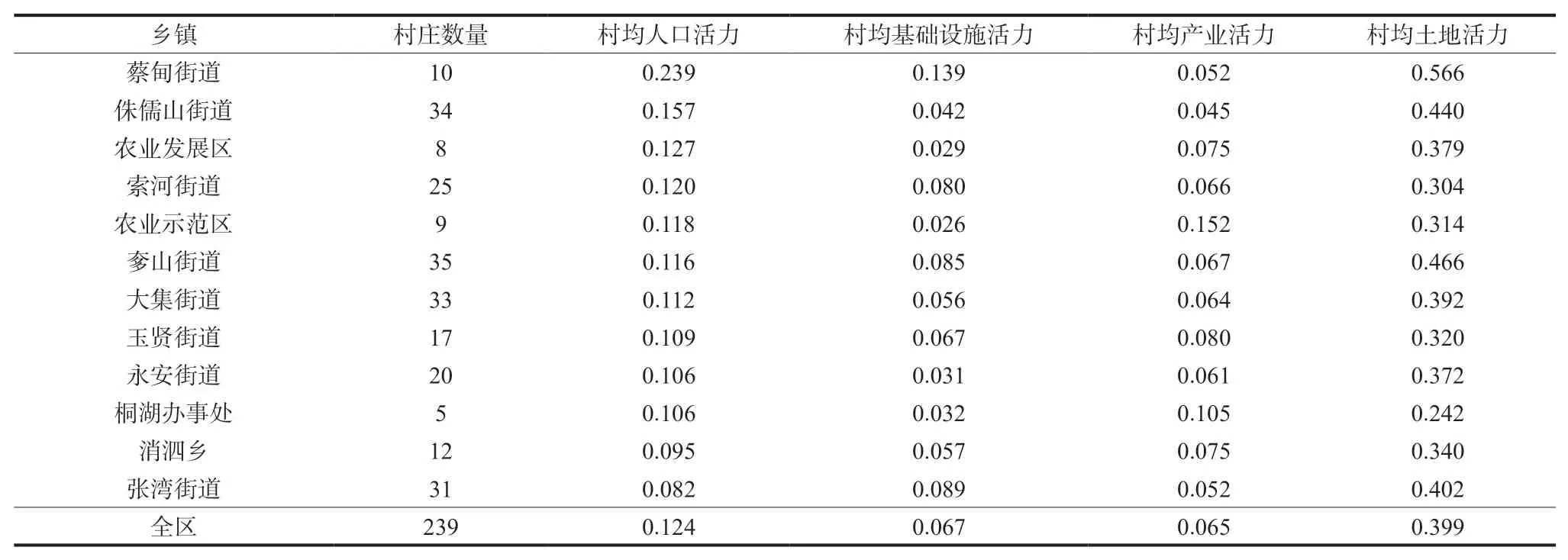

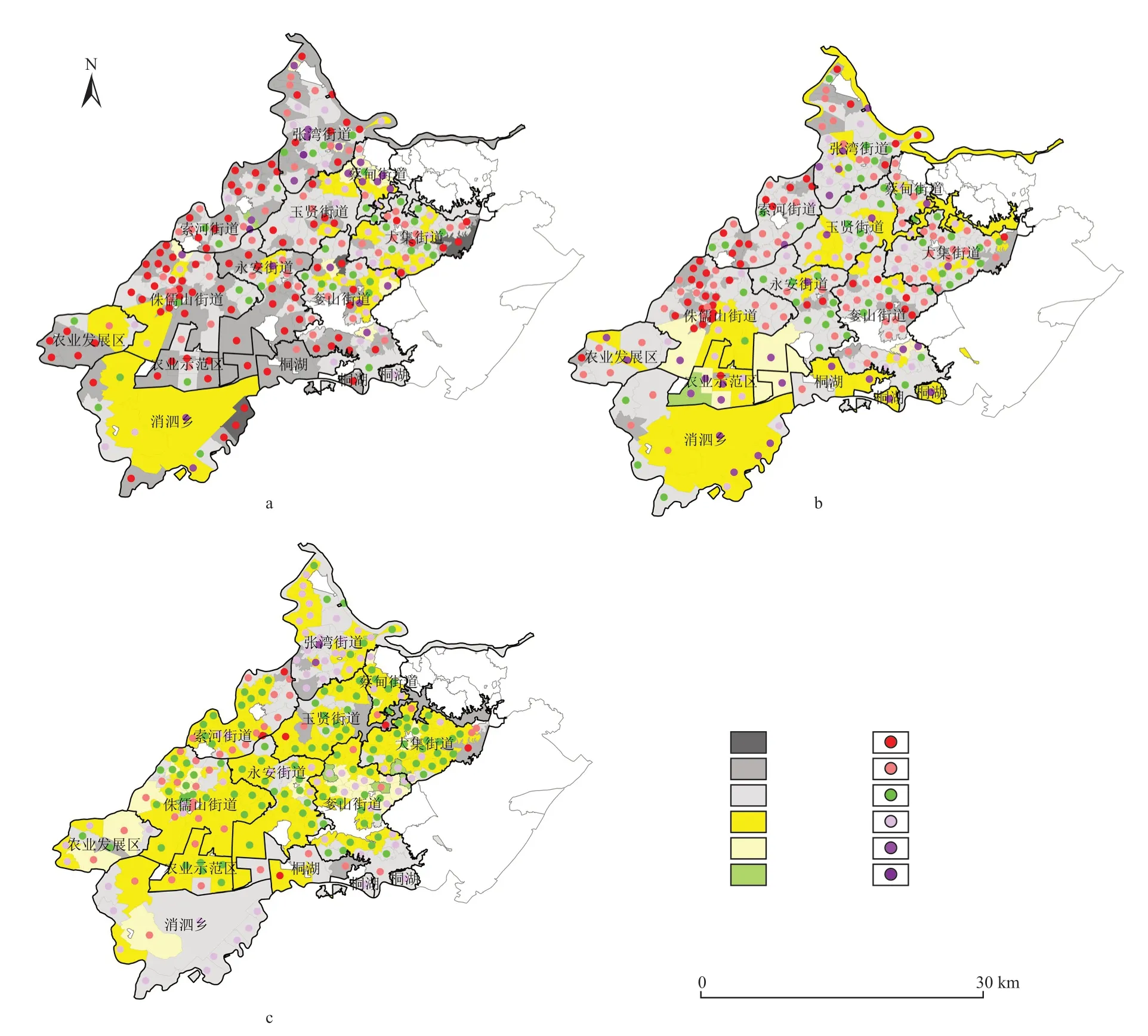

对指标进行标准化处理后,根据组合赋权法测算出蔡甸区239个村庄的人口、基础设施、产业和土地活力状况值,见图2和表2。整体而言,全区乡村发展的基础设施和产业活力指数值较低,土地活力相对较强。

从乡村发展的人口活力来看,总体活力水平不高,活力指数值基本处在区间[0,0.4)。其中,张湾街道、永安街道和消泗乡的人口活力指数值处在[0,0.2),而成功现代都市农业发展区处在[0.4,0.6),其余均在区间[0.2,0.4)。从镇街空间单元来看,蔡甸街道、侏儒山街道和成功现代都市农业发展区的村庄发展人口活力高于均值,活跃度较高;张湾街道在全区相对最低。蔡甸街系区政府所在地,基础设施完善,人口流入量大;侏儒山街道非农产业发展相对较好,从业人员占比达43.4%,人口活力整体较高;成功现代都市农业发展区近年来大力推进高标准基本农田建设,成立莲藕种植“绿色方舟专业合作社”,人均收入显著提升,返乡务农人口增加,人口活力增强;张湾街道农业人口占比89.9%,农业收入低,人口外流务工现象普遍。

乡村发展的基础设施活力指数整体并不理想,指数值在区间[0,0.2)。从镇街空间单元来看,蔡甸街道、张湾街道、奓山街道、索河街道和玉贤街道的村庄发展基础设施活力高于均值,洪北农业示范区在全区相对最低。张湾街道引入西湖动植物王国,推动交通和村镇教育发展,基础设施活力提升迅速;奓山街道与常福工业园和武汉经济技术开发区相邻,玉贤街道与蔡甸街道接壤,两地地理优势突出,基础设施水平较高;索河街道生态条件优质,是武汉后花园和近郊热门旅游地,基础设施特别是交通设施相对较为完善;而洪北农业示范区和成功现代都市农业发展区因人口密度较低其基础设施建设相对落后。

图2 乡村发展活力指数值分布

表2 镇街村均乡村发展活力指数

乡村发展的产业活力指数值基本在区间[0,0.2),南部的乡村产业活力较北部村庄要高。该区非农产业多集中于武汉经济技术开发区和常福工业园,而南部乡村农业因地势平坦和地壤肥沃较为发达。从镇街空间单元来看,洪北农业示范区、桐湖地区、玉贤街道、现代都市农业发展区、消泗乡、奓山街道和索河街道村庄发展的产业活力高于均值,北部玉贤街道和索河街道产业活力水平较高是因该地两湖旅游业发达,奓山街道乡村非农产业因地理优势较有拓展。

乡村发展的土地活力水平整体要优于其他三种活力,其活力指数值基本分布在区间[0.4,0.6)。常福工业园周边的乡村土地活力处于良好态势,土地活力指数在区间[0,0.4)的乡村集中在消泗乡、桐湖以及玉贤街道东界和西界两湖地区。以镇街空间单元看,蔡甸街道、奓山街道、侏儒山街道和张湾街道村庄发展土地活力高于均值,大集街道土地活力指数仅低于全区0.007,以上除侏儒山街道,其余均在北部且与蔡甸老城区或武汉经济技术开发区或常福工业园相邻。大集街道和桐湖地区受湖泊生态限制,土地活力略低于全区平均水平。

2.乡村发展活力空间布局

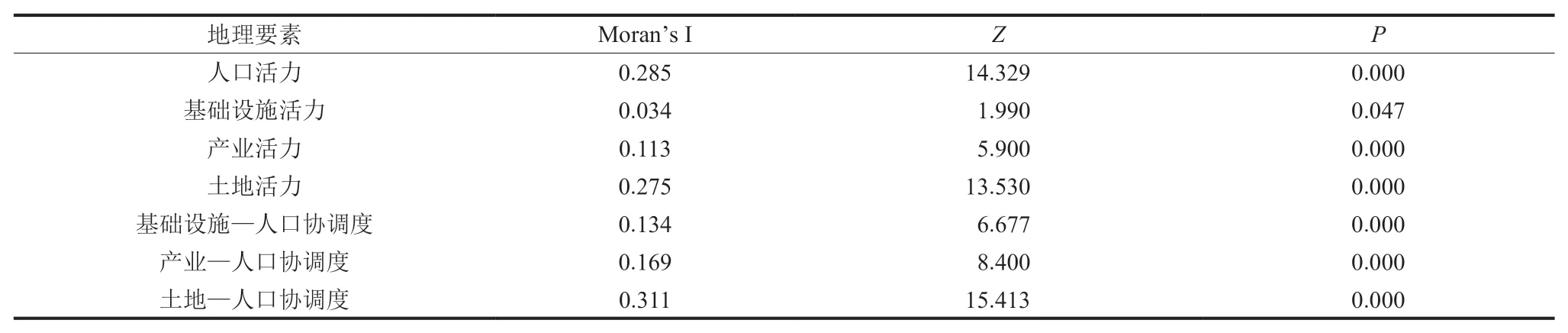

(1)乡村发展活力空间集聚分析。乡村发展活力的全局Moran's I指数由大到小依次为:人口活力>土地活力>产业活力>基础设施活力,均为正值且通过显著性检验(表3),表明该区乡村发展活力在空间上有较强正相关,呈集聚态势。

表3 乡村发展活力及协调度的全局Moran's I指数

以局部自相关实现空间集聚特征的位置表达,结果显示该区不同乡村发展活力空间局部集聚差异显著,见图3。乡村发展的人口活力“高—高”集聚区(活力空间分异较小,且自身及周边村庄均为高活力)集中在侏儒山街道;“低—低”集聚区主要分布在张湾街道,其余基本均在桐湖地区;“低—高”集聚区(活力空间分异较大,自身活力水平低于周边村庄),在“高—高”集聚区外围,表明该地乡村人口活力存在边缘性流失现象。基础设施活力空间分异特征不显著,“高—高”集聚区基本在蔡甸街道。产业活力“高—高”集聚区主要在洪北农业示范区和消泗乡;“低—低”集聚区主要分布在侏儒山街道北部,该地区乡村人口与产业发展脱节现象突出。土地活力“高—高”集聚区主要集中在与常福工业园相邻的奓山街道北部和侏儒山街道中心地区,表明常福工业园建设用地不断侵蚀周边乡村土地,侏儒山街道中心地区有非农扩张趋势;“低—低”集聚区主要分布在张湾、玉贤和索河街道交界处及桐湖办事处附近,该地区湖泊分布集中,生态限制突出。

图3 乡村发展活力局部空间自相关

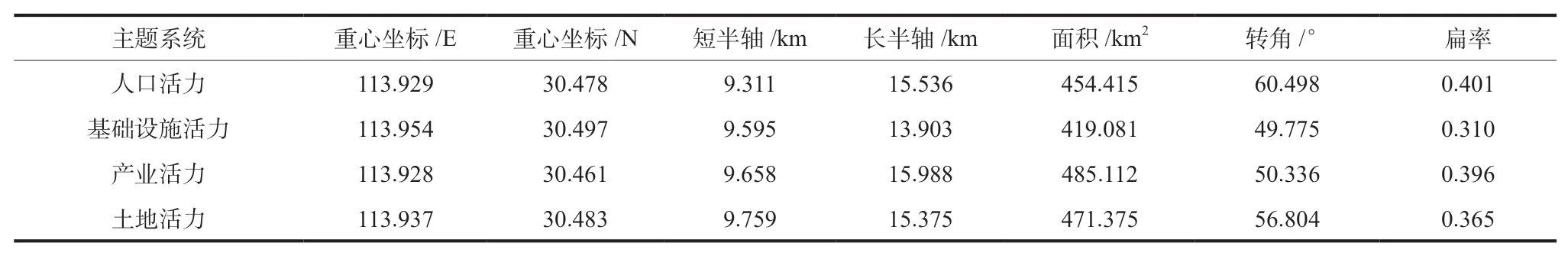

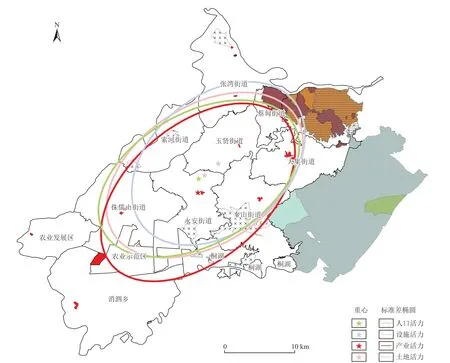

(2)乡村发展活力资源空间错位状况。根据公式(3)~公式(5)分别计算乡村发展活力重心和标准差椭圆相关参数,见表4。四类乡村发展活力空间布局方向一致,呈东北—西南走向。1993年以来,随着武汉经济技术开发区和常福工业园建设,蔡甸城区由内部填充式发展向东部扩展转变,加之沪渝高速、汉蔡高速和318国道由西南向东北贯穿该区,使得乡村发展活力形成该类走向。乡村发展的基础设施活力标准差椭圆面积最小,且其长轴明显小于其他三类乡村发展活力,说明基础设施分布较为集中;产业活力长轴最长且面积最大,说明乡村发展的产业活力分布最广,离散程度最高。乡村发展活力转角处于49°~61°之间,其中产业活力转角最小,说明其受东北武汉经济技术开发区和常福工业园影响较大,人口活力转角和扁率均为最大,其受蔡甸城区影响显著。

表4 乡村发展活力标准差椭圆相关参数

从图4的重心分布范围看,乡村发展的活力重心主要分布在蔡甸区北部村庄,其中产业活力、人口活力和土地活力均分布在永安街道北部,基础设施活力分布于玉贤街南部,该区北部乡村的发展活力明显高于南部乡村。产业活力、人口活力、土地活力和基础设施活力重心依次由南向北、由西向东分布,存在东—西、南—北错位分布,且错位趋势一致。产业与基础设施活力错位程度最高,其重心错位4.93 km,东西向错位2.89 km,南北向错位4 km,人口与土地活力错位程度最低。受蔡甸区国土空间发展战略影响,该区北部乡村整体基础设施强于南部,东部强于西部,北部乡村受常福工业园、武汉经济技术开发区和蔡甸老城区虹吸作用,乡镇非农产业流失且农业衰退,南部乡村因自然优势农业发达,形成产业南强北弱,基础设施南弱北强的空间错位格局。

乡村发展活力标准差椭圆在玉贤街道、永安街道、索河街道东部、侏儒山街道东北部、奓山街道西部和大集街道西南部有重叠,表明以上地区乡村发展活力空间适配程度相对较高。标准差椭圆南边界自北向南依次为基础设施活力、土地活力、人口活力和产业活力,与重心空间分布差异基本吻合。南部乡村的产业和土地活力标准差椭圆边界间距离大于北部,南部乡村产业和土地空间错位较北部乡村高,且南部错位地区主要是洪北农业示范区和桐湖地区,两地基础设施落后于其产业活力。东部乡村发展活力标准差椭圆边界间距离较小,乡村发展活力空间错位程度较低。西部乡村发展活力标准差椭圆边界间距离较东部略大,活力错配程度相对较高。值得一提的是,基础设施活力标准差椭圆边界由张湾街道至索河街道,其空间东西向顺序由最外层向最内层突变,主要是西南地区乡村基础设施活力骤减所致。

图4 乡村活力系统空间错位布局

(二) 乡村发展活力系统协调状况分析

1.乡村发展活力系统协调等级

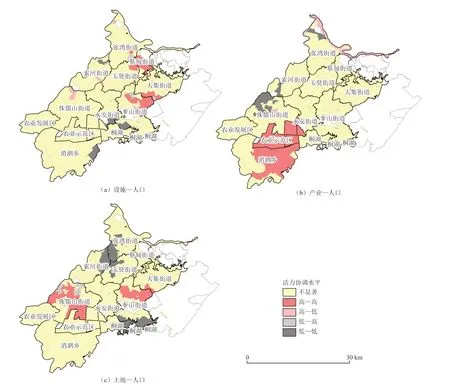

根据公式(6)~公式(8),分别计算“基础设施—人口”“产业—人口”和“土地—人口”活力系统间协调关系,见图5。

人口活力与其他三种活力系统全区整体协调水平由高到低依次为“土地—人口”“产业—人口”和“基础设施—人口”,三者均以失调为主。“基础设施—人口”协调度以严重失调和中度是调为主,消泗乡地区及大集街道、蔡甸街道和玉贤街道相对协调水平较高,特别是消泗乡以轻度失调为主。“产业—人口”协调度以中度失调为主,消泗乡、洪北农业示范区和桐湖地区因第一产业相对发达,提供较多农业就业机会,该地区协调状况相对较好,以上地区乡村以轻度失调和濒临失调为主。“土地—人口”协调状况除消泗乡和桐湖以中度失调为主,其余地区以轻度失调为主,“土地—人口”处于协调态势的村庄相比“基础设施—人口”和“产业—人口”处于协调态势的村庄较多。

图5 乡村发展活力协调水平及供需关系空间分布

2.乡村发展活力系统协调状况及空间布局

进一步分析该区村庄的“土地—人口”“产业—人口”和“基础设施—人口”系统协调及空间集聚状态。“基础设施—人口”“产业—人口”和“土地—人口”活力协调水平全局Moran'sI指数由大到小依次为“土地—人口”“产业—人口”和“基础设施—人口”,且值均为正(表4),表明乡村人口与其他活力系统间协调水平在空间上显著正向集聚。

研究区乡村发展的“基础设施—人口”活力协调水平呈现东—西、北—南递减格局,东部和北部乡村协调水平分别高于西部和南部(图6)。人口和基础设施协调水平“高—高”集聚区分布在常福工业园和蔡甸老城附近(图7),两地基础设施快速发展且呈扩张外溢趋势,推动附近乡村人口与基础设施协调发展;“低—低”集聚区主要在桐湖地区,该地乡村基础设施活力和人口活力系统发展失调严重且呈规模扩展态势。

图7 乡村发展活力协调水平局部空间自相关

乡村发展的“产业—人口”活力协调水平在东—西向上异质性较弱,但北—南递增格局十分显著(图6)。人口和产业活力协调水平“高—高”集聚区集中于洪北农业示范区和消泗乡地区(图7),该区以优质种植业为基础,推动产业转型升级,大力发展农旅产业,推动两地乡村“产业—人口”活力形成协调发展态势;“低—低”集聚区主要在侏儒山街道西北部,该地乡镇企业快速衰退,是“产业—人口”发展失调“灾区”。

乡村发展的“土地—人口”活力协调水平呈现东—西递增、北—南先增后减空间格局(图6)。人口和土地协调水平“高—高”集聚区集中在侏儒山街道和与常福工业园相邻的奓山街道东北部(图7),前者人口活力较强,后者土地活力较强;“低—低”集聚区集中于桐湖地区及张湾、玉贤和索河三街道交界处,其共同原因是生态限制其土地活力提升。

(三) 乡村发展活力供需分析

耦合协调模型仅能识别乡村发展活力系统间是否失调或其良性协调程度,而不能具体识别其失调是否由人口流失、资源要素薄弱或两者共同导致。为此,根据公式(9)构建供需系数,并将其分为6个等级,见图6。资源要素严重不足表明人口活力在两系统中占主导地位,资源要素十分盈余和极度盈余表明基础设施(产业、土地)活力在两系统中占主导地位。

基础设施、产业和土地等资源要素与人口活力的供需匹配关系中,基础设施供需水平异质化程度最强,供需状况整体最差,以严重不足为主。基础设施活力供给不足的村庄集中于该区中部地区,基础设施活力供给严重或稍微不足,导致大部分乡村发展活力极度失调、严重失调或中度失调;而张湾街道南部乡村基础设施活力供给极度盈余,导致人口与基础设施发展失调,表明其乡村人口流失严重。产业供需水平异质化程度相对较弱,供给严重不足集中于侏儒山街道西部村庄,该地区乡村人口与产业发展极度失调,主要原因是产业活力难以满足人口就业需求;产业供给极度盈余的乡村相对较多,且集中分布在消泗乡、洪北农业示范区和桐湖,村庄的农业发展状况较好,但人口流失、活力不足,难以支撑其农业发展,易造成土地流转或撂荒。土地活力供需水平均质化程度相对较高,供需状况相对较好。东部村庄的供给状况整体优于西部村庄,人口和土地活力严重或中度失调的原因有差异,消泗乡和张湾街道的村庄主要是人口外流导致土地供给过量,桐湖、索河村庄因生态空间发展限制导致土地供给不足,其他村庄则基本是土地活力供给不足所致。

四 结论与建议

合理配置乡村人口、土地、产业、基础设施等重要资源,激发乡村发展内生活力是乡村振兴的现实路径。科学构建乡村发展活力评价指标体系,评价并识别其活力状态、系统协调性,找准关键性问题有助于甄别乡村振兴的短板,为精准实施乡村振兴战略提供参考。该文以武汉市蔡甸区为例,对该区239个村庄可持续发展的人口需求、基础设施保障、产业发展及土地支撑活力进行评价,测度其活力系统间协调状况。研究表明,(1)研究区域乡村发展的基础设施活力和产业活力相对较低,两者基本均低于0.2,土地支撑活力整体最高,基本大于0.4。(2)产业、人口、土地和基础设施的活力重心依次由东向西、由南向北分布,存在东—西、南—北向错位,空间聚集显著。其中,产业活力与基础设施活力错位匹配程度最高,南部村庄显著高于北部村庄。(3)“土地—人口”协调水平显著优于“产业—人口”和“基础设施—人口”,协调度东西方向差异显著,呈现“基础设施—人口”东西递增、“产业—人口”东西递减、“土地—人口”东西先增后减格局。(4)该区村庄“土地—人口”失调的主要原因是村庄缺乏吸引力,人口外流,从而使闲置宅基地等建设用地存量较多,存在供给盈余状况;“基础设施—人口”失调的主要原因是乡村基础设施发展滞后,“产业—人口”失调主要原因是全区村镇企业衰退和北部乡村农业发展缓慢。

根据上述结论,提出以下建议。(1)增强村庄尤其洪北农业示范区的基础设施保障水平,加快推进消泗乡等村庄的多余非农基础设施有序退出,引导其“输血”型基础设施活力停止增量供给,闲置存量依人口外迁有序减小。(2)产业支持南部村庄农业的高质量绿色发展,发展农旅产业。成功现代都市农业发展区、洪北农业示范区和消泗乡第一产业活力水平较高,与人口协调发展状况较好,应加大当地农业基础设施建设,依托规模农业推动休闲农业观光旅游发展,吸引人口和资金,打造地区特色农业产业。(3)加快村庄整治,盘活闲置的存量建设用地。张湾街道和消泗乡人口流失严重,宅基地闲置现象普遍,建议加快衰退型村庄农村居民点整治,盘活低效存量建设用地。