成人教育中教育类专业“汉语词汇规范化”教学探索

李渭,李秋生

(内蒙古开放大学,内蒙古 呼和浩特 010011)

成人教育中教育类专业主要包括学前教育、小学教育、公共事业管理(教育管理)等,学生多来自一线的教育工作者,为进一步提升他们对于国家通用语言文字的规范意识及应用能力,铸牢中华民族共同体意识,针对成人教育中教育类专业学生开展“汉语词汇规范化”通识教育不仅必要,还十分迫切。

一、“汉语词汇规范化”的教学缘起

对成人教育中教育类专业学生开展“汉语词汇规范化”通识教育,意在实现如下目标:第一,知识目标,包括了解汉语规范化的意义与现状;掌握汉语词汇规范化标准的确定过程及具体标准。第二,能力目标,包括能够利用掌握的词汇规范化标准,辨析常见词语运用规范与否。第三,态度与价值观目标,包括引导学生了解汉语规范化的提出过程、语言学家的研究方法以及不同观点的碰撞,引导学生从铸牢中华民族共同体意识的视角,理解汉语规范化的意义,领略语言与文学的魅力,提升文化自信。

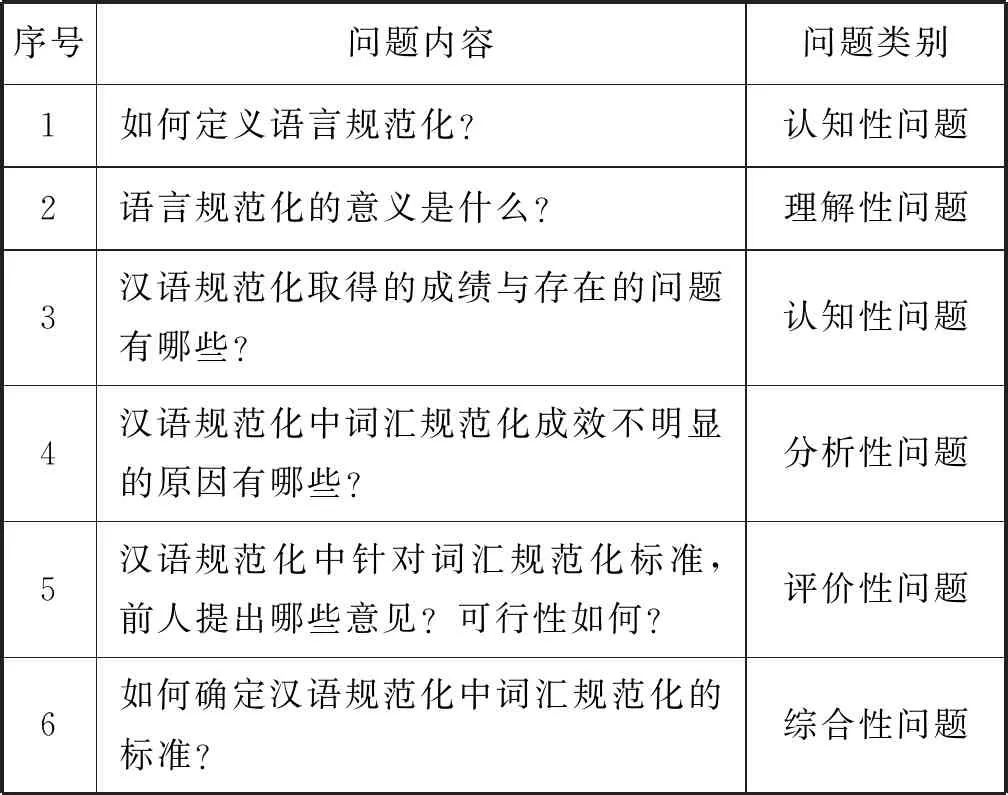

考虑到成人学生的思辨能力强,更为关注课程内容对于实践的指导意义,教师应对教学内容进行解构,将“帮助学生正确认识与理解汉语词汇规范化”这一目标具体化为六个融合课程知识与价值观引领的问题,具体问题如下表:

序号问题内容问题类别1如何定义语言规范化?认知性问题2语言规范化的意义是什么?理解性问题3汉语规范化取得的成绩与存在的问题有哪些?认知性问题4汉语规范化中词汇规范化成效不明显的原因有哪些?分析性问题5汉语规范化中针对词汇规范化标准,前人提出哪些意见?可行性如何?评价性问题6如何确定汉语规范化中词汇规范化的标准?综合性问题

二、“汉语词汇规范化”的教学过程

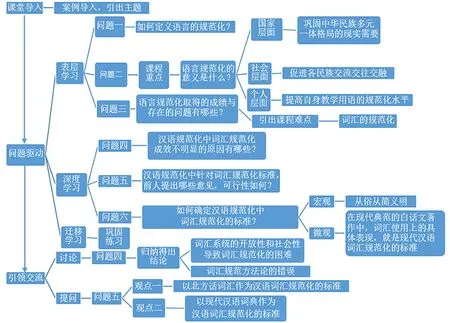

(一)表层学习:问题驱动,整体认识把握汉语规范化

教师从“如何定义语言的规范化?”“语言规范化的意义是什么?”“汉语规范化取得的成绩与存在的问题有哪些?”三个问题出发,使学生明确语言的规范化就是在认识与遵循语言发展客观规律的基础上,根据社会发展实际状况,净化语言环境,优化语言结构,调整语言关系,使语言更好地满足社会发展与时代进步的需要。关于语言规范化的意义,教师可鼓励学生从国家、社会、个人三个层面理解,深刻体悟语言规范化的重要性。具体来说,《教育部2021年工作要点》第二十一条指出,要开展语言规范化教育,提高公民应用国家通用语言文字的能力,服务铸牢中华民族共同体意识的时代需求。[1]教育类专业学生多在一线从事教育工作。因此,他们规范使用语言文字的能力,对学生的影响是重大而深远的,因为思政元素不只体现在书本知识中,也外化于教师的言行。教师正确规范地使用通用语言文字,会对学生产生一种向心力。根据国务院1956年发布的《关于推广普通话的指示》,普通话“以北京语音为标准音、以北方话为基础方言、以典范的现代白话文著作为语法规范”[2]。回顾60多年来的汉语规范化工作,语音方面以《汉语拼音方案》的推行普及为主要标志,成效显著;语法方面随着众多学者语法理论研究的不断深入以及学校语法教学的持续推动,取得了明显进展。词汇方面的规范化工作则收效甚微。由此,引出教学内容的重难点即汉语词汇规范化问题。

《汉语的规范化》教学预设

(二)深度学习:合作讨论、建立关联,明确汉语词汇规范化标准

深度学习阶段,教师围绕“汉语规范化中词汇规范化成效不明显的原因有哪些?”“汉语规范化中针对词汇规范化标准,前人提出哪些观点?”“如何确定汉语规范化中词汇规范化的标准?”这三个问题开展教学。

教师可以采用讨论法,适时引导学生在认识词汇与语音、语法的不同之处基础上,明确词汇的特殊性,进而分析得出词汇规范化成效不明显的原因,锻炼学生矛盾与辩证的思维能力。首先,使学生明确词汇系统的开放性和社会性导致词汇规范化的困难。同语音和语法相比,词汇系统的开放性、社会性更为明显。从纵向看,伴随时代的发展、人们认识的深化以及语言习惯的变化,词汇系统不断吐故纳新,几乎每时每刻都在进行新词产生、旧词消亡以及词义演变。对于这样庞大的一个开放系统,又如何能仅靠一两条标准就规范得了呢?正所谓“牵一羊容易,捕万千鸟难”。从横向看,现代汉语词汇应用的地域空间十分广泛,不同地域又拥有各自的方言词与民族语言词汇,它们与现代汉语词汇错杂交融、相互影响,处于这样一种现实境况的现代汉语词汇,要对其进行规范化,难度自然会很大。此外,词汇规范方法论的错误也是造成规范化成效不明显的原因之一。这种方法论的错误具体表现在长期以来,套用语音、语法规范化的方法,采用封闭式的研究方式进行词汇规范化,未针对词汇的开放性、社会性特征采取适当的方法进行规范化工作。

针对词汇规范化的标准,有人提出“以北方话词汇作为现代汉语词汇规范化的标准”,教师可以提示学生从标准的可行性角度进行分析,这个标准从民族共同语的形成过程、历史地位和现实作用来看都是正确的。但问题在于如何执行,即词汇和词汇规范化标准是两回事,词汇不能直接充当词汇规范化的标准。要想以北方话词汇作为现代汉语词汇规范化的标准,需要专门针对北方话词汇进行全面而系统的调查、分析、研究,在此基础上确立标准选取的条件与范围。此外,现代汉语词汇还要从方言词和民族语言中吸取部分词语,吸收这些词语的标准又是什么?这些问题尚未得到解决。仅以“北方话词汇”作为现代汉语词汇规范化的标准又太过模糊宽泛,执行中难以把握。人们只是凭借“语感”进行词汇规范化工作,到最后只能是众说纷纭,莫衷一是。也有人提出“把《现代汉语词典》作为现代汉语词汇规范化的标准”,教师可以提示学生要结合词汇的开放性、社会性特征进行分析。首先,这样做属于因果倒置。因为规范的、典型性高的汉语词典对词语的收录与注释是依据一定的词汇规范化标准进行的,是全面反映这个标准的产物。或者说至少在词典编纂者那里,已就规范词语形成一种共识,因为总是先有一定的词汇规范化标准,才有合理的、适用性强的词典,而不是本末倒置,以规范化的、认同度高的词典作为词汇规范化的标准。其次,词典编纂具有滞后性,只能对词汇系统中已存在的词语提供规范的参考,推动词语运用的规范化。但是,对于未被及时收录的新词新义不能起到规范作用。通过教师的适当提示,引导学生通过讨论分析前人的两种观点,进一步明确词汇规范化标准应该具备的条件即“客观、全面、可操作”。

对于“如何确定汉语规范化中词汇规范化的标准”,教师可以采用讲授法,从宏观与微观视角使学生明确汉语词汇规范化的标准。从宏观看,词汇是语言三要素中最具开放性的,它直接记录了人类社会的各种信息,需要最全面、最客观、最迅速地反映现实生活。词汇的规范化实际上就是按照汉语的发展规律,引导其按照应该发展的方向发展。词汇的规范化要在一个合理的区间内展开,即规范化需要有一定的弹性和张力,规范得太死板会抑制语言发展的活力,造成语言僵化,不利于语言生活的正常运转。对汉语词汇进行规范化的出发点和目的即是坚持语言的大众化传统,让人民群众更好地、更方便地使用语言。因此,概括宏观上词语规范化的原则有三条:普遍性原则、简易性原则和明确性原则,即“从俗、从简、义明”。

从微观看,词汇包括基本词、一般词和固定词语,各成员组织结构、语法作用、搭配使用大相径庭。词汇系统的这种复杂性与抽象性决定了词汇规范化标准需要具备书面的、稳固的、已成为典范的、便于人们随时参考学习等这样一些条件。对此著名语言学家刘叔新教授提出:“在现代典范的白话文著作中,词汇使用上的具体表现是现代汉语词汇规范的标准。”[3]这里的“现代”主要是从五四运动前夕掀起的白话文运动算起。如果没有白话文运动以来几代作家的文学成就和作品影响,就不会有现代汉民族共同语标准形式——普通话的规范标准,也不会有推普工作目前的成就。由此可以得出结论,现代汉语词汇的规范化必然要借助更多的、更优秀的文学作品的创作与传播。随着社会主义先进文化的日益繁荣,涌现出更多像鲁迅、老舍这样在文学和语言领域都有深厚造诣、在全民中拥有崇高威望的文学大家。这里的“典范的白话文著作”不只包括社会享誉度高的、广为传承的白话文学戏剧作品和学术论著,还包括名家的书籍文章以及国家级的或享有全国声誉的报刊的文章报道。这里还对“典范的白话文著作”有两个限制条件:一是文章、著作或报道中如果使用较多的方言词语,则不能算作典范作品,如周立波的《暴风骤雨》和《山乡巨变》。二是典范作品中出现的方言词、自造词、自译词或作者主观的引申义、比喻义,只要未在社会上普遍通行,就不能算作词汇规范化标准的参照。主要包括三种情况:

第一,在一定的语境下,为避免言语的重复、呆板而出现的临时活用、换用现象。例如:

(1)进了这道门,却发现竹林中间有一条羊肠小径。(巴金《家》)

(2)宝庆对他们说,他想在南温泉重起炉灶另开张。(老舍《鼓书艺人》)

不用“羊肠小道”而用“羊肠小径”是为了避免与“这道门”用词重复。不用“另起炉灶”而用“重起炉灶” 是为了避免与“另开张”用词重复。

第二,在一定的语境下,为使言语结构匀称均衡而出现的临时活用、换用现象。例如:

(1)下午两点多钟,两人回来,头垂气丧,筋疲力尽,说中小学校全疏散下乡,什么人都没找到。(钱锺书《围城》)

(2)姬觉弥在万里长征之后,只身进园做了四十年的繁华春梦,到现在一觉醒来,依然是孑然一身,清风两袖。(李恩绩《爱俪园梦影录》)

不用“垂头丧气”而用“头垂气丧”是为了与后面的“筋疲力尽”结构对称。不用“两袖清风”而用“清风两袖”是为了与前面的“孑然一身”结构对称。

第三,在一定的语境下,为协调声律而出现的临时活用、换用现象。例如:

(1)晚霞随波荡漾,散开又聚拢,聚拢又散开,光影参差,百态千姿……(叶蔚林《阿黑在晚霞中死去》)

(2)取义成仁今日事,人间遍种自由花。 (陈毅《梅岭三章》)

不用“千姿百态”而用“百态千姿”是为了与“光影参差”押韵。不用“成仁取义”而用“取义成仁”是为了上下句格律相对,即形成“仄仄平平平仄仄,平平仄仄仄平平”的格律形式。

(三)迁移学习:巩固练习,名家锤炼词语例话

教师引导学生运用词汇规范化宏观与微观的标准,分析名家锤炼词语的例子,使学生明确把“典范的白话文著作词汇使用上的具体表现”作为词汇规范化标准的原因以及语言规范“从俗、从简、义明”的宗旨,同时使学生感受到文学大家深厚的语言功底和精益求精的精神,用实例感染学生,培养学生踏实认真的学风。课程最后,教师要重点对“语言规范化的意义”与“汉语词汇规范化的标准”进行总结。课后作业环节,教师通过列举成语滥用现象,引起学生共鸣,使学生认识到词汇规范化的迫切性,知悉正确规范使用语言文字,既代表了教师形象,也是公民的一份责任。

三、“汉语词汇规范化”的教学反思

教师通过观察学生学习过程,对教学进行反思,不断调整教学策略以提升学生学习能力。反思内容如下:一是培养学生的问题意识。问题是思维的引擎,“汉语词汇规范化”的教学要以问题贯穿全程,发掘学生感悟真理的潜力。教学预设环节共设计六个问题,用问题贯穿教学的起承转合,引导学生掌握事物的认知规律。二是要引导帮助学生进行“自我导向学习”。成人学生的学习更强调经验转化、问题解决和自我导向三个方面,教师更多地扮演引导者的角色。学习的历程可分为表层学习、深度学习和迁移学习,不同的历程相互区别但又层层递进,教师在讲授课程的重难点时,要及时进行小结,以便学习迁移过程的顺利进行。考虑到教育类专业学生将来从事教师职业的特殊性,教师通过组织讨论、提问等方式,引导帮助学生进行“自我导向学习”,帮助学生把前期观察到的教师的教学行为转化为自己的学习策略,进而鼓励学生应用到教学实践中。三是要紧密结合学生实际设计教学。从宏观讲,教师要让学生明确“为什么学”,强调授课内容对于学生工作的指导意义,并将课程内容与《中华人民共和国国家通用语言文字法》、铸牢中华民族共同体意识等国家法律或政策联系,引导学生结合经历,明确正确规范使用国家通用语言文字是每个公民应尽的责任,提升课程内容的政治理论高度,以润物无声的形式培养熏陶学生求真务实的精神。