“壻(婿)”字古音考

李 豪 复旦大学出土文献与古文字研究中心 复“古文字与中华文明传承发展工程”协同攻关创新平台

考定汉字的上古归部,一般主要依靠押韵以及谐声系统。当然,中古的反切、其他亲属语言的同源词或汉语借词也是重要参考。一般来说,根据上述方法,大部分字的上古韵部都能确定。但也有部分例外,似乎与一般的演变规律不合,这就需要作专门的考察了。本文要讨论的“壻”字就属于这种情况。

一

{婿}是汉语中的基本词,其词义有二: 一是女儿的丈夫;二是丈夫。从先秦时期直到现代一直如此。(1)参看《辞源(第三版)》《王力古汉语字典》《现代汉语词典》等。本文要讨论的是记录{婿}这个词的“壻”字读音的历史演变。

《说文》:“壻,夫也。从士,胥声。《诗》曰:‘女也不爽,士贰其行。’士者,夫也。读与细同。稣计切。婿,壻或从女。”(2)许慎撰,徐铉校定: 《说文解字》,北京: 中华书局,2013年,第8页。此为大徐本。小徐本略同,唯“从士,胥”为异。(3)徐锴: 《说文解字系传》,北京: 中华书局,1987年,第10页。(按: 对于“壻”字的分析,徐铉以为是形声字,徐锴以为是会意字。)

段玉裁曰:“铉本有声字,误。《周礼》注、《诗》笺皆曰:‘胥,有才知之称。’又曰:‘胥读如谞。’谓其有才知为什长。《说文》言部曰:‘谞,知也。’然则从胥者,从谞之省。……古音当在十六部。”

依大徐本“从士,胥声”,“胥”在鱼部,则“壻”字上古音也应在鱼部。然而《说文》却又说“读与细同”。“读与细同”与鱼部差别太大,因此,段玉裁以为“胥”非声符,应从小徐本,为会意字。他所定的韵部在十六部,也就是支部。

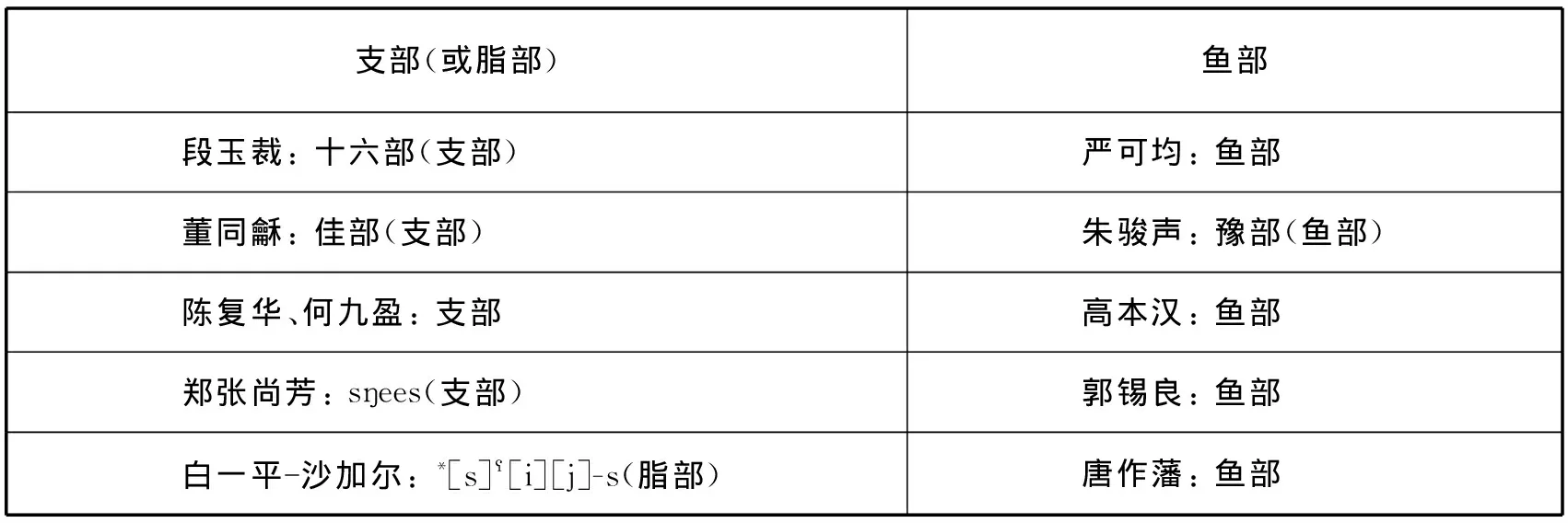

学界对这个字的上古归部争议较大,大致可以分为两派: 一派根据“同声必同部”的理论,定为鱼部;另一派根据中古反切及《说文》读若归入支部或脂部。这就出现了谐声与实际读音不符的情况。各家的归部情况如下:(4)本表所依据的材料主要有以下几种: 段玉裁: 《说文解字注》,上海: 上海古籍出版社,1988年,第二版,第20页;严可均: 《说文声类》,《续修四库全书》,上海: 上海古籍出版社,2002年,第247册,第13页;朱骏声: 《说文通训定声》,武汉: 武汉古籍书店,1983年,第407页;高本汉: 《汉文典(修订本)》,上海: 上海辞书出版社,1997年,第45页;董同龢: 《上古音韵表稿》,台北:“中研院”历史语言研究所,1944年,第174页;陈复华、何九盈: 《古韵通晓》,北京: 中国社会科学出版社,1987年,第177页;郭锡良: 《汉字古音手册(增订本)》,北京: 商务印书馆,2011年,第191页;唐作藩: 《上古音手册(增订本)》,北京: 中华书局,2013年,第177页;郑张尚芳: 《上古音系(第二版)》,上海: 上海教育出版社,2013年,第470页;白一平、沙加尔: Baxter-Sagart Old Chinese reconstruction,version 1.1(20 September 2014),http://ocbaxtersagart.lsait.lsa.umich.edu。

表1 “壻”字各家归部表

郑张尚芳也说:“古音‘壻’支部、‘胥’鱼部,虽皆心母,但韵母差得大,所以段注不认为胥为声符。‘胥’,《方言》‘辅也’,《广雅》‘助也’,《广韵》‘同谞,才智之称’。可能是会意,原指择取可起辅助之力的有才智之士。”(6)郑张尚芳: 《华澳语言“子、婿”与汉语的对当词根》,《民族语文》2012年第4期。需要说明的是,在此文中,郑张先生把“壻”字构拟为*slees,同样是支部,只是声母稍有不同。

纵观前贤们的种种意见,分歧点主要是“壻”字的声符“胥”所反映的韵部,与根据其中古反切追溯所得到的韵部不一致。

古文字的证据为这一问题的解决带来了新的契机。下面先根据古文字讲清楚字形的结构,然后再集中讨论相关的语音问题。

二

表2 秦简“壻”字的字形

睡虎地秦简、岳麓简两处都是“赘壻”连用,睡虎地秦简所载较为完整,今录之如下:

(16—21伍)

(22—28伍)

其中,“赘壻后父”一句,《睡虎地秦墓简牍》整理者注云:

赘壻,一种身份低下的贫苦人民,见《史记·秦始皇本纪》。《汉书·贾谊传》说秦人“贫家子壮则出赘”,事实上赘壻不限于秦,例如淳于髡就是齐之“赘壻”,汉代七科谪戍中也有赘壻。《汉书·严助传》“岁比不登,民待卖爵赘子,以接衣食”注引如淳云:“淮南俗卖子与人作奴,名曰赘子,三年不能赎,遂为奴婢。”朱骏声《说文通训定声》“赘”字下认为:“赘而不赎,主家配以女,则谓之赘壻。”后父,应指招赘于有子寡妇的男子,实际是赘壻的一种。(9)陈伟主编: 《秦简牍合集(壹)·睡虎地秦墓简牍》,第345—346页。

岳麓简的辞例如下:

狱史、令史、有秩吏及属、尉佐以上,二岁以来新为人赘(壻)者免之。其以二岁前为人赘(壻)而能去妻室者勿免,其弗能去者免之。└二岁以来家不居其所为吏之郡县,而为舍室即取(娶)妻焉

(334—335)

制诏丞相御史: 唯不为人赘(壻)□徒数□……

(337)

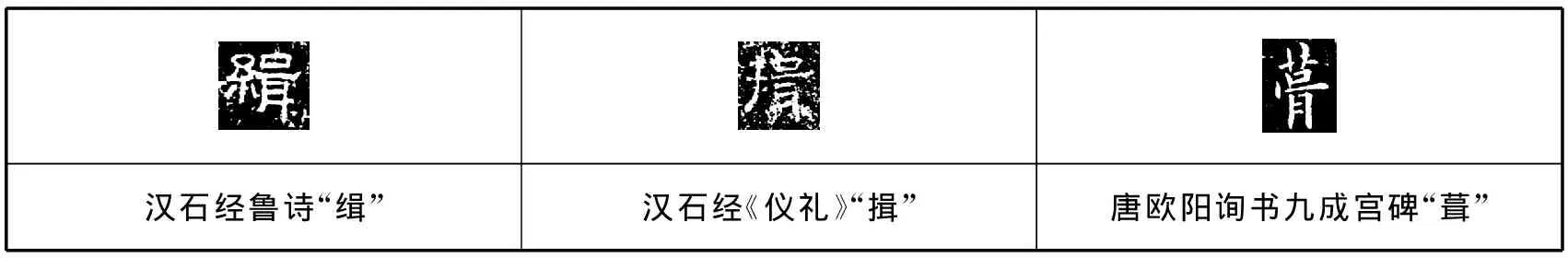

“咠”与“胥”在隶楷阶段容易互讹,其中最著名的一个例子见于《战国策·赵策四》“触龙说赵太后”章,今本《战国策》作“太后盛气而揖之”,《史记·赵世家》作“太后盛气而胥之”。元人吴师道《补正》指出“揖”字当从《史记》作“胥”,清人王念孙也有相同的看法。(10)王念孙曰:“‘太后盛气而揖之’,吴(按: 指吴师道)曰‘揖之’,《史》云‘胥之’,当是。念孙案: 吴说是也。《集解》曰: ‘胥犹须也。’《御览》引此策作‘盛气而须之’。隶书‘胥’字作‘’,因讹而为‘咠’,后人又加手旁耳。下文言‘入而徐趋’,则此时触龙尚未入,太后无缘揖之也。”见王念孙: 《读书杂志》,南京: 江苏古籍出版社,2000年,第58—59页。马王堆帛书《战国纵横家书》此处正作“胥”。(11)参看裘锡圭: 《读书札记九则》之九“《战国策》‘触詟说赵太后’章中的错字”,《裘锡圭学术文集·语言文字与古文献卷》,上海: 复旦大学出版社,2012年,第398页。

扬雄《太玄·戾》次七:“女不女,其心予,覆夫谞。”《四部丛刊》影印明万玉堂翻宋本讹作“諿”(卷一叶十四)。晋范望注:“谞,谋也。”唐王涯注:“谞,智也。”(12)扬雄撰,司马光集注: 《太玄集注》,北京: 中华书局,1998年,第17页。且此处“女”“予”“谞”为韵。

顾炎武《金石文字记》卷二《唐孔子庙堂碑跋》云:

我们搜集了一些隶楷文字中的“胥”和从“咠”之字,列表如下:

表3 隶楷文字中的“胥”字

表4 隶楷文字中从“咠”的字(18)前两图引自马衡: 《汉石经集存》,上海: 上海书店出版社,2014年,图版二五148号、六六425号、七二416号。

我们认为,张先生的意见是很有启发性的。不过与张先生的看法恰好相反,我们认为《说文》的“壻”形很可能是由“”形回改所致,秦简的“”应该是本来的写法。

不少研究者都注意到《说文》中的篆文有些是经过汉代小学家篡改过的。比如裘锡圭先生曾说:“《说文》成书于东汉中期,当时人所写的小篆的字形,有些已有讹误。此外,包括许慎在内的文字学者,对小篆的字形结构免不了有些错误的理解,这种错误理解有时也导致对篆形的窜改。《说文》成书后,屡经传抄刊刻,书手、刻工以及不高明的校勘者,又造成了一些错误。因此,《说文》小篆的字形有一部分是靠不住的,需要用秦汉金石等实物资料上的小篆来加以校正。”(20)裘锡圭: 《文字学概要(修订本)》,北京: 商务印书馆,2013年,第68—69页。接下来,裘先生举了“戎”“早”“卓”“走”“欠”“非”等几个例子来说明这一情况。李家浩先生就这一问题作过专门研究。在文中,他举了一些例子,其中“徙”“刑”两例与考订上古归部有关。他说:“形声字对于我们研究上古音是很重要的材料之一。一般来说,在上古音里,形声字同声必同部。如果我们根据的形声字的声旁有问题,那么由此得出的结论必然有问题。”(21)李家浩: 《〈说文〉篆文有汉代小学家篡改和虚造的字形》,《安徽大学汉语言文字研究丛书·李家浩卷》,合肥: 安徽大学出版社,2013年,第364—376页。

其实,早在清代的金鹗就对这一说法提出了质疑,他说:

壻字见《仪礼》,止是夫壻。《尔雅》训女子子之夫。他书亦未见为男子美称。《说文》云:“壻,夫也。”《诗》曰:“女也不爽,士贰其行。”士者,夫也。士对女而言,明是训壻为女夫。段先生注谓:“夫者,丈夫也。”然则壻为男子之美称似非。壻,从士,胥声,铉本不误。(24)金鹗: 《求古录礼说》,转引自《说文解字诂林》,北京: 中华书局,1988年,第1404页。

现在看来,金氏的质疑还是很有道理的,只是他不知道原本应是“”罢了。

三

明白了“壻”字的字形结构,下面就可以讨论其上古读音了。

“壻”字在上古无押韵用例。唯一与读音有关的是《说文》的“读与细同”。据学者们研究,上古属于缉部、盍部的一部分字到中古有变为蟹摄和止摄的去声的。(25)可参看高本汉: 《汉文典(修订本)》,第565页。董同龢: 《上古音韵表稿》,第112页。李方桂: 《上古音研究》,北京: 商务印书馆,1980年,第57页。张清常: 《中国上古*-b声尾的遗迹》,《清华学报》1948年第15期;后收入氏著《张清常语言学论文集》,北京: 商务印书馆,1993年。张富海: 《上古汉语*-ps>*-ts音变在战国文字中的反映》,《古文字与上古音论稿》,上海: 上海古籍出版社,2021年。比如,“盍”“夹”“劦”上古在盍部,“盖”“瘗”“荔”中古在泰韵、祭韵、霁韵;“入”“纳”“立”“十”上古在缉部,“内”“位”“计”中古在对韵、至韵、霁韵。又比如战国秦地名“废丘”,在更早的时期写作“灋丘”,“灋”上古为盍部,中古为乏韵,“废”中古属废韵。张清常在论证上古*-b尾韵的演变时,所举的例子中有“壻”字的异体《集韵》作“”。(26)张清常: 《中国上古*-b声尾的遗迹》,《清华学报》1948年第15期;后收入氏著《张清常文集》,北京: 北京语言大学出版社,2006年,第70页。不过其下文又举《太玄》戾次七“覆夫諿”,并认为“諿即壻字”则不确。本文前文已指出此处的“諿”乃“谞”之讹,有押韵可证。我们认为,张先生的意见是正确的,“壻”()字也应该属于这种情况。秦简的“”字应分析为从士,咠声。“咠”字上古在缉部,中古在缉韵。从“咠”声的字除“檝”字又音在叶韵外,其余大都在缉韵;声母除“揖”字为影母外,其余则为精母、清母、从母、庄母、崇母,皆为齿音。(27)参看沈兼士主编: 《广韵声系》,北京: 中华书局,1985年,下册,第580—581页。“”字在造字之初应该属于缉部,至迟在东汉中期(公元2世纪前后,也就是《说文》成书的时代)已经转入脂部(或者保守一点说,在部分地区的方言中),这样才能“读与细同”。其间发生的音变可表示为:*-bs>-ds>-s>-h。(28)此处用郑张尚芳先生的体系。

四

这一部分解释“壻”字上古以后的读音演变。

先来看一下中古前期“壻”字的押韵情况。梁《妬妇赋》以“制袂壻”为韵;梁简文帝萧纲《采桑诗(壹)》以“闭袂系壻”为韵;梁无名氏的《咏独鹳》诗以“袂壻”为韵;隋薛道衡的《豫章行》诗以“滞递壻”为韵。(31)周祖谟: 《魏晋南北朝韵部之演变》,台北: 东大图书股份有限公司,1996年,第1050—1051页。此外,北魏杨衒之的《洛阳伽蓝记》载有“洛阳男儿急作髻,瑶光寺尼夺作壻”之句,(32)杨衒之撰,周祖谟校释: 《洛阳伽蓝记校释》,北京: 中华书局,2010年,第二版,第40页。“髻”与“壻”押韵。我们知道,中古时期的诗文押韵中,霁韵和祭韵通常是在一起押韵的。魏晋南北朝时期这两个韵属于一个韵部,王力先生称为祭部,此部包括《切韵》的夬韵、祭韵、齐韵。(33)参看王力: 《汉语语音史》,北京: 商务印书馆,2010年,第143—144页。

“壻”字在《经典释文》中音悉计反(或息计反),或“音细”,即与“细”字同音。(34)陆德明: 《经典释文》,上海: 上海古籍出版社,1985年,第251、565、604、856、948、1626页。宋跋本《王韵》苏计反,《广韵》同,《集韵》思计切,皆与“细”字同在一个小韵。(35)龙宇纯: 《唐写全本王仁昫刊谬补缺切韵校笺》去声十三霁,香港: 香港中文大学,1968年;周祖谟: 《广韵校本》,北京: 中华书局,2011年,第4版,第374页;丁度等编: 《宋刻集韵》,北京: 中华书局,2005年影印本,第二版,第143页。

据我们所检索到的材料,较早将“壻”字收入撮口呼的韵书是明代后期的《合并字学集韵》,该书刊刻于万历三十五年(1607),作者张元善是永城(今河南省商丘市永城市)人,徐孝是燕台(今河北省保定市完县)人。(43)见宁忌浮: 《汉语韵书史(明代卷)》,上海: 上海人民出版社,2009年,第243页。在该书中,“壻”字见于去声卷第五三次仙砌切细小韵,又见于四句宣去切序小韵。(44)张元善、徐孝等: 《合并字学集韵》,《罕见韵书丛编》,香港: 长城文化出版公司,1995年,第407、417页。又同作者所撰《合并字学集篇》(刊于万历三十六年[1608])卷七士部“、壻”下注:“细、絮二音。女婿。”说明当时两种读音并存。

明末安徽宣城人孙耀的《音韵正讹》(梅标序于崇祯甲申[1644]),该书卷三将“偦壻婿”与“醑”“絮”列在一起,(45)孙耀: 《音韵正讹》,《续修四库全书》,第259册,第411页。说明当时有的方言已经同音。

成书于清代道光二十九年(1829)的《同音字辨》,由山东寿光人刘维坊撰、北平徐沅澄同参订。该书自序中称其编纂宗旨是“不离乎古,亦不泥于今”。该书将“壻”字列在“絮”字之后,(46)刘维坊: 《同音字辨》,《续修四库全书》,第260册,第530页。也说明在作者的口语中“壻”“絮”已经同音。

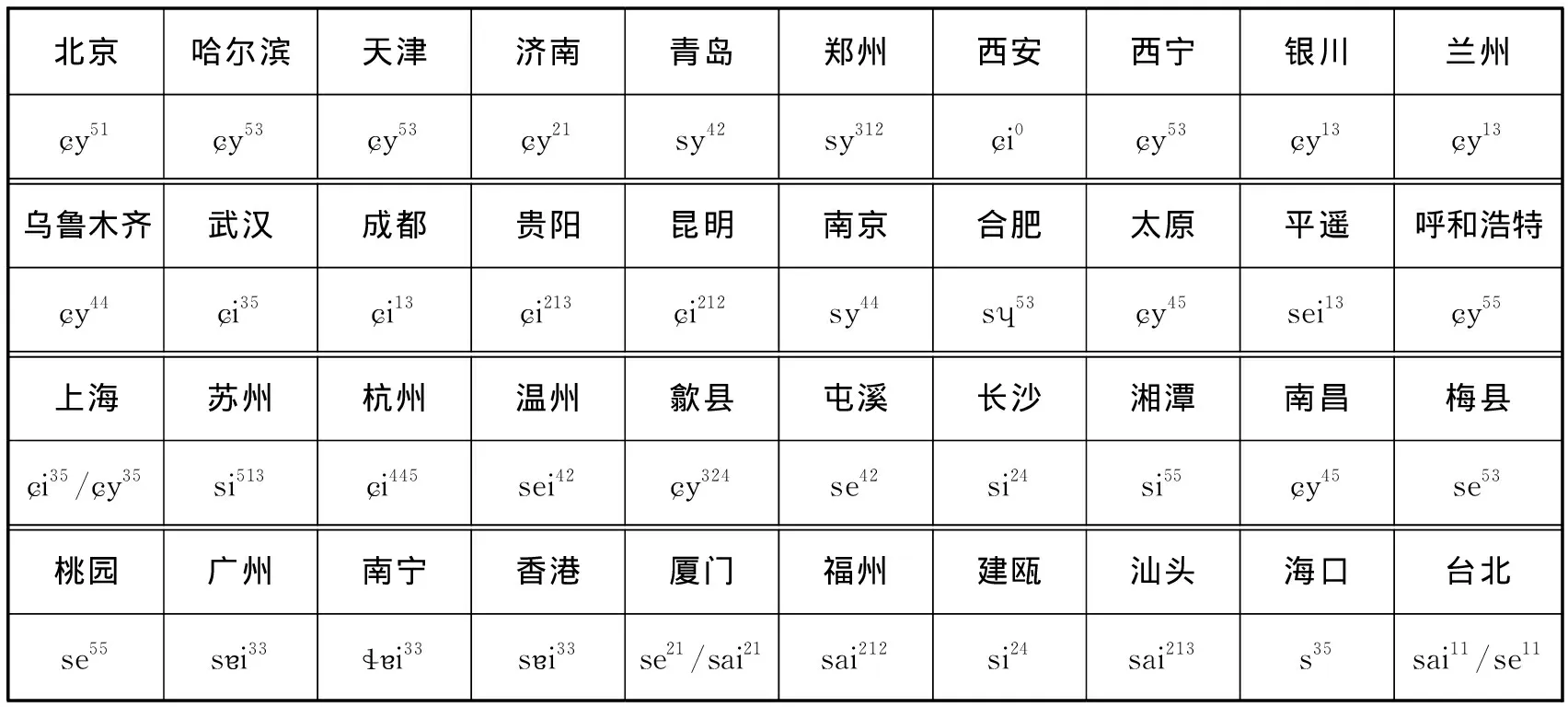

下面是现代汉语方言中“壻”字的读音:(51)侯精一主编: 《现代汉语方言音库·字音库》,上海: 上海教育出版社,2003年,第337—338页。

表5 现代汉语方言“壻”字的读音

表5前两行属于官话方言,后两行属于非官话方言。可以看出,官话方言韵母大多是y,而非官话方言只有少数几个点读y,其余的都不是y。一般来讲,非官话方言的读音层次更古老。

由此看来,“壻”字读撮口呼的读音应该是后起的,对于这种读音产生的原因,李荣先生有过解释,他说:

桂花北京也叫“木犀”(“犀”也写作“樨”)mù·xu。糖腌的玫瑰花儿和糖腌的桂花儿合起来叫“玫瑰木犀”,红枣煮好了加点儿“糖腌的桂花”叫“木犀枣儿”。“犀”字《广韵》平声齐韵先稽切,和东南西北的“西”字同音,照例今音韵母作i不作ü。“犀牛”的“犀”读xī,符合语音演变规律。现在“木犀”的“犀”读ü韵,大概是i受了“木”字的圆唇u韵母的影响,变成ü了。北京鸡子儿炒肉叫mù·xu·ròu,鸡子儿做的汤叫mù·xu·tānɡ。这里的mù·xu也就是“木犀”,因为鸡子儿打匀之后做得了像桂花。通常就照音写成“木须肉、木须汤”。苜蓿mù·xu是绿肥作物,又是饲料,和桂花的“木犀”mù·xu不是一种东西。北京复兴门外有“木樨地”,大概本来是“苜蓿地”。

女壻北京叫nǚ·xu,情况和“木犀”相似。《广韵》去声霁韵“壻,女夫,苏计切”,和“细”字同音,照例读xì。现代方言就有很多是“壻、细”同音的。北京“壻”字韵母读ü不读i,大概是i受了“女”字圆唇ü韵的影响,也变成ü了。“壻”字从“胥”,“胥”读xū,偏旁对“壻”字读音可能也有影响。(52)李荣: 《语音演变规律的例外》,《音韵存稿》,北京: 商务印书馆,1982年,第108—109页。

我们认为,李先生的推测是可信的。这些例外音变是由于受到相邻字读音的影响。我们还可以举出一些例子,比如“轩”字《广韵》虚言切,本为开口,大概受“轩辕”的影响,现代普通话变成了撮口呼xuān。这是中古以后发生的变化。再比如,“觜”从“此”声,本应为开口,由于经常与“巂”连用,受后字的同化,变成了合口。《礼记·月令》:“仲秋之月,日在角,昏牵牛中,旦觜觿中。”《释文》:“觜,子斯反,又子髓反。觿,户圭反,又户规反。”“觜”字有两个反切,一为开口,一为合口,可以从中窥见其演变痕迹。“矩”从“巨”声,本应为开口,由于经常与“规”连用,受前字同化,也变成了合口。这些变化都是中古以前就发生了的。

结语

人们常说,汉人去古未远,所言盖多可信,然而实际情况不完全如此。汉代与先秦相比,语言已发生了不小的变化,文字更是如此。隶书是古文字与今文字的分水岭,隶变之后,许多字的写法都与以往有了很大的不同。许慎生活的时代,日常书写早已不用篆书了,他编写的《说文解字》有不少字是根据隶书的写法来反推小篆的,这样就有可能造成错误。如果拿这些不可靠的字形进行分析,从而确定其上古音,得出的结论必然是错误的。如前面提到的“徙”字,《说文》分析为“从辵,止声”,“止”上古属之部;但是从古文字来看,“徙”字则应分析为“从辵,沙省声”(或说“少”兼有“沙”的读音),“沙”字上古属歌部。从上古的诗文押韵来看,“徙”字确属歌部,《说文》的字形有误。这在学界已成为共识。

本文讨论的“壻”字也属于这种情况。由于无押韵材料可据,只能根据声符或中古音的对应来确定其上古读音,但是二者互相矛盾。因此,一般都把它当作语音演变的例外。我们结合秦简文字正确分析了“壻”的构形,同时还指出了《说文解字》篆形的讹误,并利用隶楷文字字形讹变规律,对《说文》篆形的致讹之由作了推测。根据中古押韵和反切、近代音、现代汉语方言等材料,利用汉语历史音变的知识对“壻”字读音从上古到现代的历史演变作出了解释。

在这里,我们想强调一下,考订一个字的上古归部,在无押韵材料可据的情况下,要尽可能地找出可靠的古文字字形,藉此来确定其声符和归部。如果我们根据的形声字的声旁有问题,那么由此得出的结论必然有问题。

附记:承匿名审稿人提示,以为“细”字上古属之部,汉代并入脂部。这个问题笔者暂时持保留意见,谨分疏如下:

“细”字上古无明确的押韵材料,不能据以考订其韵部。不得已,只能考察从囟声的字。

“思”(之部)与“囟”(文部)的谐声关系,可以类比“才”(之部)与“存”(文部)的谐声关系。文部开口舌齿音中古多入四等先韵,如荐字;也有入一等魂韵的,如存字。马王堆帛书《五十二病方》有“”字,用为{洗},洗/洒古归文部,或亦有微部之音;又有“细”字用为{洗}的,见第384/374行“旦以濡浆细,复傅之”。细从囟声,中古音在四等齐韵,若归微部,符合演变规律。

准此,笔者目前认为“细”字上古应归微部。