基层政府平台化转型与复杂性治理能力再生产——基于扎根理论的多案例研究

黄章龙

一、引言:复杂性治理与基层政府平台化转型

生产力的发展使得各类要素持续流动,经济社会复杂深刻的变化加速了乌卡时代①“乌卡”(VUCA)由易变(Volatility)、不定(Uncertainty)、复杂(Complexity)和模糊(Ambiguity)等单词首字母构成。“乌卡时代”意指上述四个特征交织叠加的一种社会发展阶段。可参见:戴维·尤里奇等:《赢在组织:从人才争夺到组织发展》,孙冰、范海鸿译,机械工业出版社,2019 年。的到来,高度复杂性和不确定性成为了这个时代的显著特征。进而,公共行政如何应对环境的复杂性变迁便构成了中国之治的时代命题。借助系统论和控制论的视角,我们可以将其概括为“复杂性治理”,即:主体应对外在情境复杂性的回应能力(张贤明、张力伟,2020)。其所指向的核心议题便是:政府如何通过自身的优化重组提高治理能力,成为一个能够与环境稳定交互的复杂适应性系统。根据复杂性治理的逻辑,保证组织的复杂性的关键在于成为“活性系统”(Viable System),而“活性系统”可以实现不同子系统之间维持“独立的存在”(Separate Existence)关系,这样的组织关系可以通过组织的“专有知识”拓展解决问题的能力(Raul and Alfonso,2011)。具体化到政府组织可以有以下两个理解维度:首先,活性系统理论旨在打破行政科层制的线性关系和控制结构,通过相对自主地位的赋予来激活子系统的治理能力;其次,子系统的相对自主地位是建立在科学厘清子系统的责任并动态赋权基础上的。在这个意义上,多年以来的基层放管服改革为政府系统的活化创设了良好的条件。

将目光转向现实,我们发现环境复杂性的提高激化了基层治理中的四对矛盾,进而使得基层政府无法兼顾纵向和横向回应性。纵向回应性上,基层政府因为体制位置和资源约束而面临兜底式责任和跨层级协调、复杂性任务和专业化分工两对矛盾。一方面,上级条块以压实属地责任的管理方式将职责范围内的事项下沉的做法提高了基层跨层级协调的难度;另一方面,条块结构的专业化分工也难以应对复杂任务的执行。最终导致了基层执法“管不着”“管不好”和复杂任务“打折扣”“半搁置”的情况发生。横向回应性上,基层治理则面临着一体化需求和分散化服务、即时性问题和依规则行政两对矛盾。一方面,遵循上下对齐原则而分设部门的基层政府割裂了民众的一体化需求,降低了服务便捷性;另一方面,固化的规章制度难以及时回应民众的即时性问题,弱化了服务的充分性。进而使得民众“进错门”“来回跑”,极大降低了民众的幸福感。并且,社会需求和科层体制间存在罅隙,生产出大量的剩余事务。只有在非常态情景下才能够得到回应。这使得基本服务分散化供给、剩余事务选择性回应、复杂任务变通式执行等问题长期得到不缓解。背后的实质是复杂性治理能力不足导致的政府回应问题。

所以,进一步深化放管服改革的内在逻辑在于调适“上下对口,左右对齐”的政府条块结构以实现对复杂性和多元需求的回应。近几年来,基层治理领域发生了令人瞩目的前沿性制度变革,在多个维度上深刻地改变了传统的基层政府运作模式。首先,电子政务的迭代升级使得基层政府与外部社会环境的交互发生了新的变化。其次,基层政府的职能结构从倚重经济职能到关注多目标高质量发展的深度调整导致组织运作也出现新的动向。上述制度性变革为调适基层政府组织的条块结构提供了新的思路,基层政府陆续出现了“平台化转型”的趋势。一方面,随着信息技术与数字技术的发展,数字平台脱颖而出。民众通过各类数字平台与政府进行交互,公务员办公也愈发依赖各类数字平台。另一方面,基层政府组织运作也趋于平台化——灵活重组以适应多变需求。越来越多的基层政府不再拘泥于三定方案中的定岗定编,而是根据工作属性和任务变化把人员重组,重新填充到各个动态的任务模块中,比如党建模块、执法模块和经济模块等等。区别于依据中心工作而开展的运动式治理,平台化运作更为稳定和常态,也更加具备组织转型的意涵。数字平台促使各级政府实现了“重新组织”(Torfing et al.,2019),而运作平台化在中国基层治理中逐渐成为了一种普遍做法。有学者已经敏锐地注意到数字平台表面上是政府组织借助技术进步对自身功能的调适,然而在依托科层组织展开运作的基础上,它逐渐形成了自身特定的组织属性和组织逻辑(Brown et al.,2017;Ansell and Gash,2018; 宋 锴 业 ,2021)。

进而,无论是数字平台还是组织平台化运作现象都为我们理解政府组织转型和复杂性环境适应之间的关系提供了极佳的切口。遗憾的是,政府平台的研究更多地从技术角度出发关注其对政社互动的影响,仅有少数研究突破了这一惯常视角,从组织维度思考数字平台的组织特征如何实现对社会复杂性的灵活适应(宋锴业,2021)。这类研究将目光聚焦于数字化平台,关注政府的横向回应性以及自上而下的控制。此外,学界对组织化平台现象以及基层的纵向回应性等问题着墨不多。其次,政府能力是实现回应性的前提。但鲜有研究细致地分析平台的组织特征促进了基层政府哪些复杂性治理能力的提升、又是通过何种中间机制予以实现的等议题。并且围绕治理能力的讨论目前主要集中在宏观的国家治理规模维度。比如国家能力的讨论(王浦劬、汤彬,2019)、治理负荷的分析(周雪光,2013)、国家能力的象征维度(王海洲,2021)、政府治理能力(李文彬等,2015)、地方治理能力(楼苏萍,2010)等。毋庸置疑的是,上述成果为研究的深入打好了理论基础,同时也说明学界对于微观的基层政府治理能力的研究相对不足。而复杂性治理能力是基层政府面对快速变化的社会环境的核心能力,对于基层政府平台化转型的讨论恰好可以弥补微观层次治理能力研究相对不足的缺憾。

综上所述,文章的核心问题是:平台化转型何以促进基层政府复杂性治理能力的提升?继而这一发问可以分解为数个层层递进的子问题,即:平台化转型具备何种组织特征;复杂性治理能力涵盖几个维度;平台化转型通过何种中间机制作用于复杂性治理能力。前面两个子问题为“是何”(What)型问题,最后的子问题是“为何”(Why)型问题。因为研究兼具探索性和因果性研究的双重特征,所以我们选择扎根理论方法澄清主要范畴和构建理论模型。希望为中国场景下的“政府组织平台化转型”提供更为全面的认识,深化对于政府平台组织的理解和拓宽治理能力的讨论空间,并为组织转型等实务问题提供理论支撑。

二、组织研究中的平台现象:文献综述与对话

显而易见的是,“平台”(Platform)这一概念并非凭空产生,而是一个隐喻,即通过一种事物来理解或体验另一种事物(莱考夫、约翰逊,2015)。之所以可以广泛运用,是因为“平台”①中文中,东汉许慎所著的《说文解字》记载:“臺,觀四方而高者”。清代段玉裁为《说文解字》做注时指出“觀,觀也。於上觀望也。觀不必四方。其四方獨出而高者,則謂之臺”。故而“台”本义即用土筑成、高而平的方形建筑物。英语中,“平台”(platform)一词最早出现在16世纪,主要意涵是“支撑个体和事物活动的凸出平面,通常采用比较松散的结构以满足各种不同的活动”(牛津英语词典,2018)。从词源追溯来看,中英文语境中的“平台”本义皆指向了同一现象:满足行动者意图和活动开展的新增结构。这个词的本义指向的现象可以很好地诠释特定的研究对象、打开新的研究思路甚至是建构特定的理论。正如王凤彬等人(2019)所言,“平台”概念已经广泛运用到社会科学研究的各种不同情境。因此,本研究的综述并不打算对所有平台现象的研究进行盘点和梳理。鉴于我们关注的重心在于平台现象的组织属性,所以文献回顾将按照理性系统和自然系统的组织观而渐次展开。

(一)作为数字技术的平台:组织-技术互动视角

理性系统的观点遵循组织 - 技术互动视角,认为组织为了以最小代价实现特定整体目标会不断发展和运用新技术。电子政务的推进便是政府组织希望借助信息技术的运用以提高效率的表现。鉴于专业化的部门职能分工和层级分明的等级制由于内生缺陷而存在低效现象,Dunleavy 等人(2007)在整体性治理的基础上提出数字化治理理论,认为可以通过引入信息技术来降低整合成本。我国学者承袭了这一思路,认为相较于对科层制分工进行大刀阔斧改革的大部制等做法,数字政府建设风险更小、成本更低,也更容易被公众和社会采纳 ( 谢生材等,2020)。因此许多对数字政府的研究都是以整体性理论为框架,关注数字技术对政府的赋能作用 ( 方堃等,2019; 门理想、王丛虎,2019)。虽然发展电子政务和数字政府于20世纪就已经在各国蔚然成风,但公共领域近十年才逐渐认识到构建政府数字平台的必要性。O'Reilly(2010)提出“政府即平台”(Government as a Platform), 将政府本身视为一种平台,认为共享的软件、数据和服务使政府部门能够更好地协作,并向公众开放公共服务的生产。许多实证文献讨论了建设平台对于提高公共服务生产效率的作用 (Cordella and Paletti, 2019;Janssen and Estevez, 2013; 胡重明,2020)。

此外,多数研究发现,作为数字技术的平台在满足公众需求、改善政府 - 社会互动等方面也扮演着越来越重要的角色 (De Blasio and Selva, 2019; Klievink et al, 2016; Lee and Kwak,2012)。具体来看,数字平台一方面可以提供民众所需要的各类数据、政策信息和具体服务;

另一方面,数字平台可以实现民众实时地在线上和公职人员进行沟通,并且通过原因的解释沟通、情绪价值的提供和信任共识的构建来提高政府 - 社会互动的频率、质量和成效(李慧龙、于君博,2019)。少数研究通过技术 -组织 - 环境框架(TOE)捕捉到了发展数字平台的组织意涵。比如,数字平台将前台的应用程序和后台的屏幕官僚相结合,人员会根据需求动态调整,进而通过技术、用户和屏幕官僚的相互作用,适应不断变化的公众需求(Janssen and Estevez,2013)。并且,Ansell 和Gash(2018)从理论上论证了平台的组织属性。更进一步地,个别实证研究深入分析了数字平台的组织特征以及自上而下的控制要素,并指出数字平台不仅可以实现政府对复杂需求的回应,也可以实现中央对地方的控制和治理意图自上而下的贯彻(宋锴业,2021)。

(二)作为组织结构的平台:环境-组织互动视角

自然系统的观点遵循环境- 组织互动视角,将组织视为自发自觉适应外部环境而不断进化的有机体。塞尔兹尼克(2014)指出,组织作为具备适应性的有机系统,在感知到环境变化时将做出适应性反应。而组织结构的调整就是诸多适应性反应之一。组织结构既是“相互区别和联系的子系统构成的整体”(Mintzberg,1993),又是“成员间、职能间和层级间等维度分工协作的总和”(Pugh et al.,1968)。组织结构部分由理性设计构成,部分由组织和环境互动建构。作为组织结构的平台的核心特征是模块化。Simon(1962) 基于对复杂性的哲学反思提出了近解构系统思想,即:系统可以不断分解若干弱相关的子系统,而子系统可以逐步解构为模块。受此启发,Baldwin 和 Clark

(1997)将模块化界定为“通过每个可以独立设计并且能够发挥整体作用的更小的系统来构筑复杂产品或业务的过程”。西方管理学界将其运用到“有形产品(即由零部件所构成的系统) 的设计及与之关联的产品开发过程的组织展开中”(王凤彬等,2008)。

平均粒径(M)表示了沉积物粒度的平均及中心趋势的分布状况。本文采用由Folk等[17]提出的全面图解计算法。各粒度参数如表3所示。

所以早期研究秉承着“镜像同构”假设,指出组织结构之所以会转化为平台形态,是因为环境中的技术、产品和市场要素走向了模块化并映射到了组织结构上(MacCormack et al.,2006;Colfer and Baldwin,2016)。晚近的研究通过对 IBM 公司(Langlois and Foss,1999)、海尔公司(王凤彬,2008)等案例的分析提出,环境中的技术或产品要素的设计结构并不必然地映射到组织结构上。也就是说,环境中的其他要素也有可能影响了组织结构是否选择平台化转型以及平台化转型的过程和最终结果。此外,当组织结构实现平台化转型后,组织可以动态调整和配置组织资源以适应复杂环境和多变需求(Garud et al.,2006)。具体表现为:平台的模块和各类要素可以删减、增加和替代(Cattani,2005),不同模块间的界面规则也可以动态调整或更换(王凤彬等,2019)。作为组织架构的平台在保证组件之间的互操作性的基础上可以最大限度地发挥模块的互补性、独立性和创造性(Henfridsson et al.,2018)。也正是因为上述优势的存在,世界范围的企业组织平台化转型正在如火如荼地开展。

(三)文献评述:贡献以及可进一步拓展的空间

总体来看,作为数字技术的平台这一脉络的研究深化了我们对于数字平台的认识,从纯粹的效率工具到引导我们逐步将目光聚焦到数字平台的组织属性上;作为组织结构的平台这一脉络的研究不仅分析了组织平台化转型的原因,而且提炼出了组织平台化转型的核心组织属性——模块化特征。同时以往的成果也存在以下缺憾:首先,前一脉络的少数研究关注了数字平台的组织属性议题,但仅仅停留在纯粹规范的逻辑推演上,只是简单地借用了后一脉络关于产品技术平台的理论成果(Gawer,2014)。其次,个别研究虽然思考了数字平台的组织特征如何实现对社会复杂性的灵活适应,但美中不足的是,该研究将目光聚焦在数字平台现象上,关注的核心是政府的横向回应性以及自上而下的控制性,对于运作平台化现象以及基层的纵向回应性着墨不多。其三,政府能力是实现回应性的前提,该研究并未研究也并未细致分析平台的组织特征促进了基层政府哪些复杂性治理能力的提升、又是通过何种中间机制予以实现的,最终使得政府可以灵活回应复杂社会需求等议题。其四,后一脉络的研究虽然关注了运作平台化现象,但是囿于公私领域的差异和区别,无法简单地将成果直接用于对政府组织的分析。综上所述,我们要同时将数字化平台和组织化平台现象纳入分析视野,兼顾基层政府的纵向和横向回应性,进一步厘清政府组织平台化转型促进其复杂性治理能力提升的内在机理。

三、研究方法、样本选择与扎根理论分析过程

(一)研究方法与样本的选择

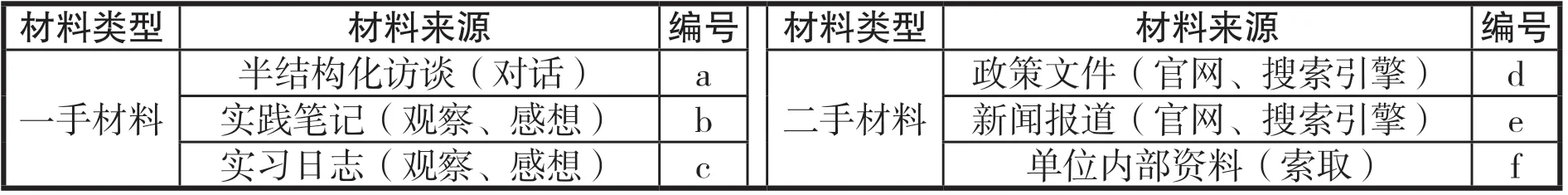

扎根理论适用于公共管理研究中因素识别、过程解读、复杂情况和新生事物类研究(贾哲敏,2015)。要回答基层政府组织平台化转型如何影响了其复杂性治理能力这个问题,前提是要澄清平台化转型和复杂性治理能力两个核心范畴,继而识别影响因素以深挖因果机制。应用扎根理论方法对解答这个问题无疑是极其合适的。沿着“开放式编码 - 主轴编码 - 选择性编码”这一程序化扎根思路,我们将对质性数据不断地进行比较、分析、浓缩和归纳,继而对浮现的各类范畴之间的逻辑性关联进行梳理概括和理论饱和度检验,最终建立起研究的理论框架。本研究需要兼顾数字化平台现象和组织化平台现象,所以样本需要满足上述要求。基于样本的典型性、可接触性和资料的丰富性,最终选择了湖南省 A 镇、江苏省 B 镇和浙江省C 镇三个基层政府作为样本①原因有二:首先,A 镇的基层片线制改革、B 镇的基层三整合改革和 C 镇的基层模块化改革皆符合典型性和资料的丰富性要求;其次,笔者曾经于2020年7月-8月前往 A 镇、C 镇开展过实践活动,于2021年7月-10月在 B 镇党政跟岗期间积累了研究所需的素材。累计访谈31人次,其中访谈对象可分为三类:首先,乡镇党委书记、镇长、副镇长和党政办主任等主要领导;其次,科员、事业编制人员和政府雇佣人员;最后,办理事务的村民。。依据“三角测量”的要求,本研究采用多种资料来源和搜集技术,并归纳为一手资料和二手资料两大类类型(见表 1)。一手资料包括半结构化访谈、个人实践和实习日志。因为改革的时间跨度较长,实地调研和访谈等一手资料很难精确回溯整个过程。为此,依据实用性原则,本研究主要通过政府部门官网、搜索引擎和索取等方式搜集了政策法规、新闻报道和部门内部资料等二手材料。

表1 材料类型及来源表

(二)开放式编码及其范畴化

开放式编码强调研究者需要“悬搁定见”,以开放的心态依据研究的核心议题不断发问,在逐字逐句阅读的基础上“贴标签”并浓缩和提炼初始概念(如表2所示)。之后,根据不断浮现的初始概念提炼初始范畴(如表3所示)。

表2 开放式编码与概念化示例表

表3 开放式编码与初始范畴提炼表

(三)主轴编码与主范畴提炼

主轴编码是在开放性编码的基础上,对初始范畴进行比较、分析,进一步归纳主范畴的过程。在主轴编码阶段,概念与类属之间的关系将更为明确,核心与重要的概念也会浮现出来,为获得理论构想提供框架。本研究根据主轴编码规则对初始编码进行提炼,归纳出3个主范畴。各主范畴及相应的初始范畴如表4所示:

表4 主轴编码与主要范畴提炼表

(四)选择性编码与模型建构

选择性编码则是通过描述现象的“故事线”来梳理和发现核心范畴,并在核心范畴与其他范畴之间建立起系统的联系,通过资料与正在成型的理论的互动来进一步把握各个范畴及相互关系,最终发展出一个新的理论框架。对主轴编码阶段产生的主要范畴进一步分析后,发现以下关系结构(见表5)。经过选择性编码,“基层政府平台化转型何以促进其复杂性治理能力再生产”便有了一个清晰的故事线索(如图1):模块化设计和系统性集成是基层政府平台化转型的两个核心组织属性和特征,纯粹依靠模块化设计并不能促进其复杂性治理能力的再生产,组织其他要素的系统性集成在其中扮演着不可或缺的角色。

表5 选择性编码与关系结构描述表

(接上表)

四、平台化转型与复杂性治理能力再生产

通过扎根理论方法提炼的理论模型(见图1)完整地勾勒出了基层政府平台化转型影响其复杂性治理能力的核心要素,为我们理解该议题提供了直观的认知图景。然而该图并没有很好地阐释这些要素内在的互动机制和逻辑关系,因此本部分将结合样本案例的相关内容对理论模型进行阐释,深描该模型背后的潜在逻辑。

图1 平台化转型与复杂性治理能力的再生产

(一)数字化平台驱动的治理能力再生产路径

传统条块结构在社会流动性小、劳动分工简单、人群同质性高以及经济社会各类要素交互频率相对较低的工业社会中具备较好的适应性,基层政府可以有效地识别社会需求并予以回应。然而,技术、经济和社会要素的持续加速流动使得基层治理面临极大的挑战。首先,社会分化程度的进阶导致了人群异质化和利益冲突的增加。人们对于美好生活的理解也发生了变化,自然地对于公共服务的内容、结构和质量的要求也水涨船高。其次,民众权利意识觉醒并且很好地利用了网络、社交平台和其他新媒体持续表达诉求。因为复杂的社会需求和条块结构间存在巨大罅隙,最终导致:第一,分散化服务、烦琐的程序和冗长的流程导致民众获得感弱化、负担感强化。第二,囿于剩余事务无法有效解决而滋生的负面情绪在虚拟空间中不断发酵酝酿,极大地损害了政府形象和公信力。

1.模块调适重构机制实现服务集成

为了让差异化的需求快速地获取与之相匹配的资源和公共服务,一体化数字平台上模块的调适和重构就显得尤为重要。B镇和C镇除了医保、社保等基础性服务模块外,网站、APP和大厅前台操作界面都可以根据需求灵活设置其他服务模块。在针对需要多个部门审批、办理环节较多和流程较为复杂的一些事项时(比如不动产登记;养老金发放涉及工龄鉴定等内容),平台就可以建构其合作审批的流程模块。在界面上也可以清晰得看见基层受理相关事项后,不同部门审批的状态和时间等内容。平台通过模块的调适重构实现了服务要素(服务内容、流程和时间)的系统集成,继而有机联结了不同条线部门。依据模块建立起来弹性关联相较于以往的部门互动更具灵活性,建立在需求基础上的动态回应网络自然可以实现对民众差异化需求的快速响应。村民也表示:“对我们老百姓来讲,比较直观的就是这个便民服务大厅。因为我们原来办事要东跑西跑的,有时候也不知道去哪里办,有的事情会拖很久,一点效率都没有。比如这个之前我们镇上都分开的,自来水公司在那边,在那个水利站那边,然后什么供电公司在那边,街上有个供电所,然后派出所又那一头。现在我反正有什么事情,来这里都可以办,都是综合窗口了,花的时间也少了。”(2021年7月20日在B镇的访谈)

2.部门嵌入协调机制实现资源集成

一体化数字平台将政务服务系统集成后,B镇和C镇需要承接来自公安、社保、医保、民政等十多个上级条线的审批和服务事项。这深刻地改变了基层政府与上级条线的协调方式——从点对点协调到上级部门嵌入式协调。因为B镇和C镇上的受理中心的良好运转和功能维系需要上级多个部门的资源输入。换言之,即一体化数字平台要求上级条块主动向下输送资源。从某种意义来讲,数字平台为基层政府提供了一个更为便捷的协同渠道,B镇和C镇在提供审批服务时不再每个部门都向上跑动。所以部门的嵌入式协调实现了各类资源的系统集成,具体包括以下几类资源。第一,权限下放。上级条线部门需要提供账号以实现“一人一权限”的业务办理需求。第二,业务指导。因为业务的下沉也意味着基层工作人员业务范围的扩大,对于很多业务的开展需要条线的培训和指导。第三,数据共享。打通部门数据壁垒,将提供服务所必须要的数据整合,从而让数据和信息在政府服务过程中进行交换和传递。

3.过程动态反馈机制实现信息集成

一方面,一体化数字平台使得基层政府在运作的过程中会不断接收到来自上级和民众的监督和反馈。相较于传统的公共服务供给方式,通过数字平台对需求进行回应必然会留下相应的数据痕迹。在B镇和C镇的一体化数字平台界面上,我们能够清晰地看到每一个工单的受理流程、办结时间、负责人和其他信息。此外,所有办理的数据都可以可视化和进行统计处理。所以上级政府对于基层的工作绩效会定期地出台监测报告,对于平台的运行情况进行信息反馈并提出整改要求。同时,民众可以通过好差评制度监督和评价数字平台的运作。另一方面,一体化数字平台也整合了12345投诉热线和网格化管理的需求信息。在基层治理中,民众的需求往往呈现出“细”“多”和“散”等特征。一体化平台链接了基层网格员和其他民众,因此B镇和C镇实现了信息供给主体的拓展,有事找“平台”逐渐成为了民众的共识。总而言之,动态的反馈机制可以实现监督和需求信息的有效整合,进而提高基层政府服务供给的质量和剩余事务回应效果。正如负责数字化平台的科员所言:“现在只要老百姓有什么问题不了解的和没法解决的,都会打12345。上面就会派发工单到我们镇上。网格员每天也会巡查,把巡查中遇到的一些问题拍照上传到这个平台来,我这里就负责把具体的事情安排下去,因为必须要在规定的时间内完成。”(2021年7月28日在B镇的访谈)

总而言之,数字化平台的模块化特征必然要求服务、资源和信息等组织要素的系统集成,进而切实地提高了基层政府需求汲取能力和科层协调能力。

(二)组织化平台驱动的治理能力再生产路径

新时代以来,中国特色社会主义事业的发展被赋予了新的内涵。一方面,“五位一体”总体布局的提出意味着我们对于发展的理解不简单局限在单一经济发展这一维度上。另一方面,国家治理体系和治理能力的现代化的推进也代表着政府治理要被纳入更为规范化的框架之中。为了实现高质量发展,政府的职能结构和基本运行都进入了深度调整阶段。这些制度性变革给基层治理带来了以下变化:首先,党的建设、治理创新和服务创新等模糊性任务的执行变得更为重要,这无疑扩大了基层政府治理内容和治理责任。其次,政府治理的规范化导致行政权出现集中化配置态势(仇叶,2021),检查验收和问责上升为总领基层行政全过程的核心权力。正如何艳玲等学者(2021)所言,政府治理开始以问责权为核心,将绩效考核、人民承诺和政治责任融为一体。从B镇的高质量考核指标体系中我们可以一窥端倪。B镇党委书记指出:“我们的高质量考核分为三大块,首先是这个约束性指标,主要是重点任务清单有18项,都是和经济发展挂钩的。如果这18个约束性指标没有完成,那就直接取消资格了,都不用继续考虑下一轮的评比了。其次是这个竞争性指标,包括项目招引、经济发展、城乡建设、民生改善和重点工作五大块一共26个指标。最后是党的建设指标,除了满意度评价外,一共有30个细化后的指标。我们的考核压力还是很大的,优秀等次不仅绩效考核奖基数可以上浮30%,优秀公务员比例也会提高30%。最后一个等次要在全县通报,还要书记镇长去领一个‘后进奖’,再被纪委监委和组织部找去约谈。”(2021年8月10日在B镇的访谈)

激增的治理任务和过频的考核带来的压力已然超出了条块结构的纵向回应能力。首先,除了经济发展和维稳等常态重点工作外,公共空间治理、生态文明建设、文明城市建设、安全生产监管、人居环境整治和农户改革等阶段性重点工作内容和过程考核不断增加。在其中许多重点工作都是涉及面广的复杂任务,条块结构下基层单个部门难以承接,尤其是农业农村办公室的任务压力极大。其次,基层缺乏专业设备和执法队伍去完成执法任务,而上级条线的执法队伍无法做到实时在场且乡镇无法调度。同时,复杂和综合执法事项需要多条线的执法队伍联合执法,难以形成及时有效的合力。为了解决纵向回应性的问题,A镇和C镇在体制不变的前提下,开始构建组织化平台以突破常规条块结构的束缚。一方面,根据任务属性分设不同模块。A镇分为专项工作模块(如重点工程项目、环境整治、清缴不良贷款等)、业务工作(上级对接、日常行政等)。C镇则分为党建模块、经济模块、协调模块、执法模块、治理模块和服务模块等六个大类模块,底下分设子模块。另一方面,根据村居规模分设不同模块。也就是将辖区内的村居根据治理规模划分为不同的片区。基层政府试图通过任务模块化和空间模块化的方式提升复杂性适应能力。具体组织要素的系统集成机制如下:

首先,任务灵活分流机制实现事责集成。条块结构使得基层政府需要遵循“上下对口”原则的基础上进行组织运作,过度专业化分工和细化的部门设置必然导致部门间“忙闲不均”现象的出现。即:一部分部门承接任务过重而某些部门压力又太轻。B镇镇长指出:“原来虽然那么多部门,难免就会出现我只干我部门自己的事情的情况。虽然我们乡镇也不是说细分得这么厉害,就真的只干一个事情。比如有的时候,有的重点工作来了还是会一起上的,本来一共也才60多个人。但是就会在平时还是出现一些这种问题。”(2021年8月5日在B镇的访谈)尤其是乡村振兴战略提出以来,从常态化的集体经济、人居环境和农业项目到时令性的防汛防台、秸秆焚烧,乡镇政府的重点任务大多都和农业农村工作挂钩。所以农业农村办公室总是需要单独或者牵头负责诸多复杂任务的推进。基层政府组建其组织化平台后,就可以通过任务的灵活分流实现动态的平衡。基层政府的领导班子可以视为起指挥调度和任务分流之效的“平台核心”,主导了对上承接的复杂任务的拆分、重组和分流过程。一般而言,上级政府为了任务的完成会将总体性责任压实到乡镇党委书记和乡镇长上。任务转递后,乡镇的一、二把手则会将事责和相应的权力、财政和信息资源在党委会上进行分解和再次集成。而每个模块具体工作的开展、资源的调配和人员的使用都由相应负责人主导。

其次,干部混编混岗机制实现人员集成。条块结构下,向上对齐的基层政府设置了党政办、组织办等党群机构和农业农村、社会事务等行政机构,并且每个机构部门的职能参照上级条线部门而设置。每一个行政或者事业编制都被安排到不同机构部门中并承担部门职能分解后的具体岗位职责。当基层政府构建起组织化平台后,不同的任务模块通过干部的混编混岗机制实现了人员的再集成。C镇统一将行政干部、事业干部、派驻干部和编外人员重新配置到不同的任务模块中,变身份管理为模块管理。人员的重新配置遵循以下原则:首先,任务属性。对于重要性程度高、推进难度大的任务模块会配置更多人员。其次,人岗匹配。乡镇所有人员都可以根据个人能力、兴趣和意愿填报自己的意向模块,同时模块的负责领导在沟通谈话后进行双向选择,领导班子负责调剂和统筹。事本主义和能力导向的人员集成方式不仅有利于执法任务的联动和重难任务的攻坚,同时也起了锻炼培养和团队凝聚的成效。

最后,激励差异配置机制实现压力集成。条块结构下,人员工作的积极性会受到压制。行政和事业编制的干部而言,不同部门任务量存在差异但是在晋升和奖金方面“干多干少一个样”;条线派驻干部而言,在乡镇的工作量大小并不与其考核挂钩;编外人员而言,他们仅有基本工资而无额外的绩效奖金。因此压力型体制向下传导的压力最多仅能传递到乡镇主要领导和股级干部上。所以C镇通过“岗位赋分+模块评分+组团积分+专班加分”的方式打破人员身份并进行考核。组织化平台重视模块内的考核结果运用,在此基础上经由激励的差异化配置催化了政治压力的任务性转化。通过提高模块和干部间的拼抢意识的方式实现了压力的再集成。第一,显现和隐形的“位子激励”。一方面,在模块内表现突出的干部在晋升中会得到优先考虑;另一方面,不同模块内部设置了工作小组,小组长的位置就是一个隐性的“政治台阶”。它们相互补充,一道构建了能力取向的体制内流动空间。正如党政办主任所言:“那就要有竞争啦,谁干得好,从主要领导的角度就可以进行权衡了。你工作状态好,那你就做一把手,他的状态或者说整体工作能力不如你,那就只能做副手。包括后面,如果说可以往上再推一下,那这也是重要的参考依据。”(2020年7月27日在C镇的访谈)第二,分内和额外的“里子激励”。一方面,选岗的分值之和按照30%权重纳入年度考核分,与绩效奖金直接挂钩;另一方面,对于不同任务模块中发放的经费既可以根据任务完成度进行发放也可以按照资金剩余情况平均分配。第三,公开和私下的“面子激励”。一方面,在能力取向的双向选择中如果出现初选落选的情况会被认为是丢了面子;另一方面,在任务执行中出现差错,乡镇例行会议和小组内部也会有公开或者私下的褒贬。

总而言之,组织化平台的模块化特征必然要求事责、人员和压力等组织要素的系统集成,进而切实地提高了基层政府的纵向能力和科层整合能力。

(三)数字化平台与组织化平台的关系

总体而言,数字化平台和组织化平台都是政府应对环境复杂性的产物,仅依靠一方容易陷入“独木难支”的境地。二者任务有别,却又相互支撑。首先从基层政府的双重回应性来看,数字化平台和组织化平台的核心任务有所区别。数字化平台侧重于回应横向的民众需求。一方面,通过服务集成和信息集成提高了服务的便捷性与回应的充分性;另一方面,通过资源集成保障了服务便捷性和回应充分性的可持续发展。组织化平台侧重于回应纵向的科层任务。一方面,通过事责集成和人员集成提高了上级复杂任务的完成力度;另一方面,通过压力集成保障了复杂任务完成的可持续性。其次从复杂性治理的两大主张来看①两大主张即:对环境复杂性的衰减和对系统复杂性的放大。具体可参见:Checkland, P. (1986).Diagnosing the system for organizations. European Journal of Operational Research, 23(2), 269-270.,数字化平台和组织化平台在功能上相互支撑。数字化平台侧重于对环境复杂性的衰减,遵循的是“化繁为简”的治理逻辑。一方面,数字化平台通过服务集成和服务模块的动态调适实现对于一般性需求的过滤式化简;另一方面,数字化平台将特殊性需求以工单的形式流转,为上级任务的确定提供依据。组织化平台侧重于对系统复杂性的放大,遵循的是“以繁驭繁”的治理逻辑。数字化平台过滤后的特殊性需求会成为上级交代的复杂任务,单一部门无法驾驭。所以基层政府需要借助组织化平台的运作,通过事责集成、人员集成和压力集成完成任务。

五、结论与展望

基层政府组织平台化转型趋势如火如荼,遗憾的是学界对于这一现象关照不够。“平台”一词因为其指向的现象可以很好地勾勒诠释研究对象、启发研究灵感和建构独特理论而在经济学、企业管理和政府管理中被广为使用。然而政府管理的研究绝大部分都瞄准了数字化平台现象及其技术属性,鲜有研究关注了组织化平台现象。虽然企业管理中对于组织化平台现象的分析已然深入,但是却无法直接用其来分析公共领域的现象。本文章力图将上述两种重要现象都纳入分析视野中,研究发现:首先,平台化转型的组织特征包括模块化和集成性。其次,平台界面的模块化设计有效运作的关键在于后台组织要素的系统性集成。第三,横向回应性方面,数字化平台通过模块调适重构机制实现服务集成、部门嵌入协调机制实现资源集成、过程动态反馈机制实现信息集成,进而提高了科层组织的需求汲取能力和科层协调能力。第四,纵向回应性方面,组织化平台通过任务灵活分流机制实现了事责集成、干部混编混岗机制实现了人员集成、激励差异配置机制实现了压力集成,最终提高了科层组织的纵向回应能力和科层整合能力。数字化平台和组织化平台的重点任务有别,但在功能上相互支撑,一道实现了对基层政府的“活化”。从而突破了政府管理平台研究的惯常视角和单一现象,为中国场景下的“政府组织平台化转型”和“基层政府治理能力”提供了更为全面的认识和理解。

此外,虽然西方国家同样遵循“环境复杂性衰减”和“系统复杂性放大”的主张治理复杂性,但在后一主张的具体策略上和中国存在显著差异。西方国家经常使用“代理机构化(Agencification)”①关于“代理机构化”策略的绩效可参见Overman, S., & van Thiel, S. (2016). Agencification and public sector performance: A systematic comparison in 20 countries. Public Management Review, 18(4),611-635.策略来实现“以繁驭繁”之目的。也即在原有纵向一体化部门内外建立自主或半自主的代理机构,来实现对于复杂任务的敏捷回应。本研究基于中国情境发现:组织平台化策略同样可以使得政府成为“活性系统”。这一发现对现有文献进行了补充。显而易见的是,对于平台化转型依旧可以在以下几个方向进一步探索:首先,平台化转型的组织特征是否还存在其他面向。本研究中着重关注的是更为直接的两类组织特征,在更广泛意义上是否存在其他间接性的特征还有待深入研究。其次,平台化转型的效果会受到哪些因素的掣肘。对于这一问题的讨论需要结合个案呈现和量化分析才能够整体把握。其三,组织化平台运作的限度和负面影响。从组织学的另一个角度出发,科层组织和平台化运作之间的关系其实是一种“脱耦”现象(周雪光,2003),是恰适性逻辑和效率性逻辑冲突的结果。所以其必然受到科层组织的约束和限制,那么这种限度到底在哪就值得我们进一步深思。并且从理论出发我们需要警惕的是,各地政府不能照搬经验。因为组织平台化作为一种“迷思”工具①“迷思”(myth)源于西方公共组织理论研究领域,指代的是制度环境中可以接触的广为接受的“流行组织方案”。面对同类问题的组织倾向于学习这些方案以期高效地对问题予以处理。对于“迷思”的系统解释参见Christensen, T., Lægreid, P., & Røvik, K. A. (2007). Organization theory and the public sector: Instrument, culture and myth. Routledge.,在被移植到其他具体情境时必须要有一个“在地化”的过程。此外,组织化平台的运作同样也有可能损害治理绩效。这种负面影响表现为何、原因为何以及应该如何克减也有待分析。

总而言之,如何应对环境复杂性已然成为了政府治理的时代性使命。复杂性是这个时代的常态变量,条块结构下简单的化简应对已经日益陷入了无济于事的境地,也是一种懒政的表现。政府组织应对复杂性的关键在于积极地与之相处并成为一个活性系统,活性系统的活力维系不仅需要包容弹性的组织环境,更需要担当作为的个体心态和持续迭代的组织学习。而这也是基层放管服改革持续深化的题中应有之义。