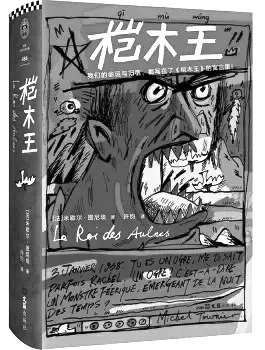

纯洁是天真的恶性倒错——《桤木王》荐读

1.内容简介

桤木林的沼泽中挖出一具沉睡千年的古尸,人们以歌德诗歌中魔王的名字称呼它:桤木王。

一个吃人的魔鬼,出没在时间的黑夜。

我是迪弗热,一个法国汽修厂老板。人们叫我“吃人魔鬼”,但我只是一个躲藏在大众之中的无辜之人。我充满柔情,可世界却邪恶,背信弃义。你看到那充满意义的征兆背后,无处不在的恶了吗?在这个魔鬼主宰的时代里,一切都“倒错”了。而人们还不知道,人类灾难的根源,就在他们每个人身上……

2.推荐理由

我自幼就喜欢读小说,并且一直以为自己可以写小说,直到二十七八岁时,读到了图尼埃的一篇小说,才改变了自己的看法……因为这个发现,我曾经放弃了写小说,有整整十年在干别的事。

——王小波《我对小说的看法》

《桤木王》是自普鲁斯特的作品出版之后,法国尤为重要的一本书。

——《纽约客》

“桤木王”,这是一个富有象征性的悲剧,它已经远远超出了非善即恶的二元对立,超出了人性与魔性之间的永恒冲突。

——翻译家许钧

图尼埃是一位拥有无限才华的伟大作者。

——法国前总统奥朗德

我很喜欢《桤木王》,图尼埃在人性之恶面前的冷峻让我震动。

——毕飞宇

3.经典书摘

第一章阿贝尔·迪弗热用左手写下的文字(节选)

要让一个东西有意思,只要久久地望着它。

——古斯塔夫·福楼拜

1938年1月3日。你是个吃人魔鬼,拉歇尔常这样对我说。一个吃人的魔鬼?就是说一个在时间的黑夜中出现、浑身充满魔力的怪物?对,我相信自己的魔性,我的意思是说那种隐秘的默契,它将我个人的命运与事物的发展深刻地结合起来,并给我的命运以力量,让事物顺应我的命运发展。

我也觉得我是在时间的黑夜中诞生的。世人总是热切地关注死后等待他们的东西,而对自己生前到底是何种模样毫不在乎。对这一毛病,我向来反感。此世总比彼世强,更何况它很可能掌管着彼世的钥匙。然而我呢,早在一千年前,十万年前,我就已经在世了。当地球还是个在氦天中旋转的火球时,那个使地球燃烧、让地球旋转的灵魂,就是我的灵魂。再说,我出生的年代如此久远而骇人听闻,足以说明我的超然之力:生命与我早就并肩而行,我们是一对如此古老的伴侣,相互间无需特意的爱,只要顺应像世界一般古老的相互适应力,就可互相理解,从不相互拒绝什么。

至于魔性……

首先,何为魔鬼?词源已经有着某种出人意料、令人感到有些惊诧的东西:Monstre(魔鬼)一词源自Montrer(指示)。所谓魔鬼,就是在集市等场合用手指指示给人看的东西。因此,一个生物越有魔性,就越应该展示。这使我不禁汗毛倒竖,因为我只能在黑暗中生活,并坚信我的那伙同类是因为误会了才让我生活,因为他们不知道我。

若要不当魔鬼,必须类同于同类,与同类一致,甚至要与祖先同一形象。或者必须有着使你从此成为一个新种类的第一个链环的后代。因为魔鬼不是自己繁殖的。六条腿的牛犊是活不了的。骡子和江鳕生来就无生育能力,仿佛大自然有意要断绝一种它认为不合理的实验。而正是在这里,我获得了永恒,因为它使我同时充当了祖先和后代。我与世界一般古老,和世界一样永恒,因此,我只能有被推定的父母和收养的子女。

……

我重读了这几行字。我叫阿贝尔·迪弗热,在戴尔纳门广场经营一家汽车修理厂,因此,我不是个疯子。不过,我刚刚写的这些文字应该以百分之百的严肃态度去对待。那么又怎样呢?那么,未来将担负起其基本的职能,展示——或更确切地说,阐明——上面这几行文字的严肃性。

1938年1月6日。汽车加油站的飞马标志被霓虹灯光清晰地映照在潮湿而黑暗的天际,一道闪光反射在我的手上,随即消失了。这种带有灰红色彩的闪动以及渗透着此处一切东西的陈旧油脂味构成了一种令我痛恨的气氛;然而,我却不可告人地耽于这种气氛。如果说我对它已经习以为常,那实在太轻了:它对我来说,就像我床上的温乎劲儿一样熟悉,或像我每日清晨在镜中重新看到的脸庞一样亲切。但是,我之所以左手执着圆珠笔,再次坐在这张白纸前——《用左手写下的文字》的第三页——是因为我已经认定自己如别人所说,正处于生存的转折点,因为我对这份日记有着某些指望,指望通过它逃脱这家汽车库,摆脱那使我滞留于此,或从某种意义上说,使我难以自拔的种种平庸的忧虑。

一切都是征兆。但是,得有一道耀眼的闪光或一声震耳的呐喊,才能打开我们近视的眼睛,或震击我们发聋的耳朵。打我开始就读于圣克利斯托夫中学以来,我就不断地观察到在我的路上留下痕迹的种种难解的符号,或听到在我耳畔低语的一些模糊不清的言语。然而,对这一切我都没有丝毫领悟,我从中获取的,只能增添对我为人品德的怀疑。当然,这也确实是一种反复显现的证据,说明天空并不是空的。然而,这一线光明,却在昨天最平庸不过的境况中闪现,并不停照耀着我的道路。

一次很平常的事故使我在一段时间内无法使唤我的右手。由于一辆汽车的发动机用蓄电池难以启动,我想用曲柄摇上几圈,清除一下发动机油环的污垢。可曲柄出乎我意料,反弹了一下。幸亏没伤着我柔软的手臂,肩膀也还可以使唤。但是我的手腕承受了那整个的一击,我清楚地听到了韧带的断裂声。我疼得险些呕吐起来,直到现在,看到眼前这密不透气包扎得鼓鼓的手腕,我还感到那脉搏跳得钻心地疼。只有一只手,在车库自然无法做什么事,于是,我躲进了三楼这个窄小的房间,里面堆放着我的账本和旧报纸。为了让自己的脑子不闲着,我用没有受伤的左手在记事本的一张白纸上信手涂画了几个毫无关联的字。

4.精彩书评

倒错的时代,倒错的人——战争年代无处安放的心

枫叶无双

“桤木王深陷在沼泽中,由一层厚厚的泥沙保护着,不受任何伤害,无论是人类的侵害,还是时间的侵蚀。”——《桤木王》

《桤木王》是一个关于战俘的故事,发生在第二次世界大战期间。故事的主人公阿贝尔·迪弗热,原本是一个普普通通的学生,后来继承父业,成为一名默默无闻的汽车库经营者。因为被诬陷被关进监狱,恰逢二战爆发、兵员紧张,特赦之后被派往军营、开赴前线,由此开始了传奇的一生。

阿贝尔·迪弗热到了部队后,当上了一名通信兵。他的装备不是发报机,而是一只只翱翔于蓝天的信鸽。从四处搜集信鸽开始,迪弗热就正式开启了他的“倒错”人生。其实,这种人生的主题或者基调在本书的第一部分已经初见端倪。

第一部分是阿贝尔·迪弗热的日记体“回忆录”,它是用“左手”写就的。左手写作,是对正常人用右手写作的“倒错”。在阿贝尔·迪弗热的学生时代,这种“倒错”就已经扎了根。比如,他崇拜学校门房的儿子纳斯托尔,在为其文身时将“一生属于你”篡改为“一生为阿贝尔·迪弗热”,甚至舔舐纳斯托尔粘有污泥的伤口,“仿佛给它增添了一圈灰色的光晕”。这活生生就是对美与性情的现实倒错。

为何产生这种纠缠不清、在旁人看来匪夷所思的举止?这与阿贝尔·迪弗热的生活和学习环境密切相关。他的父亲对他冷漠而超然;他在学校经常遭受示众、隔离、罚站甚至惩戒。每次他孤立无援时,都是纳斯托尔照顾了他,让他“受到了慎重而卓有成效的保护”。

在这种情况下,阿贝尔·迪弗热的左右手写出了迥然不同的两种字体,如同他的情感一样发生了倒错:“一种是敏捷的,它可爱、合群、善于交际,表现了我在社会公众面前装出的那种披着伪装的个性;另一种是不祥的,它被天才的左手所扭曲,充满了闪电和呼喊。总而言之,附着纳斯托尔的灵魂。”

外在与内在、环境与现实、自我与他人,不同条件、不同事情、不同情绪叠加之下,阿贝尔·迪弗热走出一段不同寻常的“传奇人生”也就不足为怪了。

阿贝尔·迪弗热搜集信鸽无所不用其极,甚至将一只寄托着寡妇对已逝丈夫的哀思之情的鸽子也毫不留情地带走了。在他眼中,搜集鸽子不单纯是为了工作,也是为了满足自己的猎奇之心。

但是,即便是再优秀的信鸽,跟随一群愚蠢的人,也只能落得个被烤熟吃掉的下场。如同阿贝尔·迪弗热,虽然对信鸽了解越来越深,但丝毫帮不了他从敌人手中逃脱。而且,更让我们吃惊的是,他居然以一名战俘的身份,心安理得地在战俘营里生存了下来。哪怕是有逃跑的机会,他也安心地待着,并没有像别人一样蠢蠢欲动。

这种思想与行为该如何理解?难道他不想回到自己的国家,不想再看到自己的亲人,哪怕是那个对他并不关心的父亲?从作者的叙事上看,这其实还只是个开始。

由于在战俘营的良好表现,阿贝尔·迪弗热谋到了一个好差事——在罗明滕自然保护区为D 国犬猎队队长服务。这是怎么样的一个人?追赶雄鹿,把它打死,取出它的睾丸,吃它的肉,割它的角,以此作为战利品而洋洋自得。D 国犬猎队队长就是罗明滕的吃人魔鬼,他捕杀驯鹿后说道:“这是我这一辈子最漂亮的捕杀目标,我还从来没有见过这么漂亮的鹿角。”

摧残美,是犬猎队队长的最大娱乐。而阿贝尔·迪弗热只是看着而已,内心虽有波澜但并没有付诸行动。因为这些偶然机遇,他得以成为男根崇拜学和粪便学专家、D 国第二号人物的仆人和秘密的学生。之后,迪弗热又来到了拉斯滕堡——一个为侵略者培养后备军的军事化学校。相比之下,D 国犬猎队队长已经下降到了民间那种虚构的小吃人魔鬼的位置,更大的魔鬼非拉斯滕堡的吃人魔鬼莫属。为什么?因为拉斯滕堡的吃人魔鬼要求其子民在他每年庆祝生日时,都要送给他一份完整的礼物,那就是五十万名十岁的女孩和五十万名十岁的男孩,全都以祭品的打扮,亦即全都一丝不挂,任他揉捏成装填大炮的肉弹。

而作为战俘的阿贝尔·迪弗热,在看到自己国家被俘虏的同志们时,并没有一种渴望回归的强烈冲动。他是不是已经适应了这种生活,从没想过要回到祖国,回到过去?从他很容易适应在他国的生活来看,应该是的。

如果说少年时代的原生家庭的影响,对他的心理倒错产生了影响,那么战争的爆发,则进一步异化了阿贝尔·迪弗热的性格特征、心理状态以及行为举止。军人生来为战胜,军人最大的耻辱莫过于在战场上被俘虏。而阿贝尔·迪弗热似乎心安理得、自然而然地融入了侵略自己国家的他国,这不能不令人称奇。

到了D 国之后,阿贝尔·迪弗热的心境几乎发生了质的变化:“在极北这冷峻而又刺骨的光线下,一切征兆都闪烁着无与伦比的光芒。D国在渐渐地展现,宛若一个希望之乡,一个纯质的国度。”毁灭希望的国家,居然是“希望之乡”,居然是“一个纯质的国度”,这种心理倒错何其恐怖!

人性之真实,远远超过事实之真实。作者通过阿贝尔·迪弗热的被俘经历,通过战争暴露了人性身上最大的恶,也暴露了最大的真实。这种真实,如果不经过刀口向内的自我批判,是不会被挖掘出来的。有谁会在敌国理所当然地融入并积极为其工作呢?!

黑色的桤木,在沼泽地里到处可见。像阿贝尔·迪弗热这样的人,在战争年代也处处可见。也许活下去的欲望战胜了独一无二的信仰,或者说在战争中实现了自己平时难以实现的愿望?正如文中所说:“维克多,这是个精神失常的家伙,由于战争与溃败而变得动荡不安的世界才是最适合他的用武之地。说到底,我难道不是另一个维克多吗?我唯一的希望,不正是想借助命运,让拉斯滕堡顺应我的疯狂本性,任我疯狂支配吗?”

显而易见的是,战争带来的灾难是家破人亡;而更为深层的,是人性在战争中的迷失。《桤木王》并没有描写大场面的战争场景,而是通过叙述一场场具体战斗之外的准备工作,比如饲养信鸽,比如在森林公园狩猎,比如培训后备军等等,衬托出战争的残酷,以及对人性的摧残。

阅读本书,时常会有一种心理“倒错”的状态,司空见惯的东西变得罕见,而超出常理的认知则成为常态。日记体式的内心独白,让我们充分了解主人公的心理变化,以及背后的深层原因;以第三人称叙述的典型场景,让主人公的形象更加立体丰满,他的所作所为极尽荒诞,看似毫无选择,实则战争已经帮他做出了选择。在这种有意或无意的认知“倒错”下,战争的阴霾无处不在地铺开来。

5.作者简介

米歇尔·图尼埃(1924—2016),法国新寓言派杰出作家,前龚古尔学院院士,被视为20世纪下半叶法国文坛的代表人物。

图尼埃生长在一个德国文化氛围浓厚的家庭,童年时曾亲历纳粹的疯狂岁月。从巴黎索邦大学取得文学与法学学位后,他又进入德国图宾根大学学习哲学。他将哲学思辨注入到文学创作中,作品融合了法国式的浪漫奔放与德国式的深邃理性,他因此被誉为“哲人作家”。

图尼埃的处女作《礼拜五》荣获法兰西小说大奖,而第二本小说《桤木王》则以史无先例的全票通过摘得1970年的龚古尔奖,一举奠定了他在世界文坛不可动摇的权威地位。

2016年图尼埃逝世,时任法国总统奥朗德向他的才华致敬:“图尼埃是一位拥有无限才华的伟大作家。”