新疆西域砾岩抗剪强度现场直剪试验研究

王传宝

(新疆兵团勘测设计院(集团)有限责任公司,新疆 乌鲁木齐 830000)

0 引言

西域砾岩具有物质成分复杂、胶结差、强度低、易风化和遇水泥化的物理力学特性,使得相关工程的开发建设面临地基不均匀沉降、围岩变形、边坡失稳等一系列工程建设问题与地质灾害问题。如何正确地揭示西域砾岩力学特性,并将其应用于工程设计与稳定性评价之中,是工程建设中的关键科学问题。

近年来,随着新疆地区在西域砾岩地层中工程活动的增多,国内学者逐渐开始关注西域砾岩的工程地质特性及物理力学特性研究工作。例如,张敬东[1]等根据工程实践总结了西域砾岩的工程地质特性,邹德高[2]等开展了西域砾岩湿化变形特性的试验研究,闫建玲[3]等关于西域砾岩变形特性的探讨分析[3],苌登仑[4~5]、王玉杰[6]等针对西域砾岩高边坡进行的稳定性评价与防治方案研究,秦学林[7]、黎康平[8]等对西域砾岩高边坡坡脚软化侵蚀破坏机理的研究等等。

但是,由于西域组砾岩的特殊性,目前对其工程力学特性研究的方法、技术也不成熟,有关西域砾岩材料物理力学性质的科学认识还十分有限,迫切需要对其物理力学特性及工程特性进行深入系统的研究。因此,本文以天山北麓奎屯河右岸西域砾岩为主要研究对象,采用现场直剪试验方法对西域砾岩的抗剪强度特性开展研究,为西域砾岩相关工程的设计评价提供支撑。

1 试验方案

1.1 试点布置

西域砾岩现场直剪试验布置在奎屯河右岸西域砾岩山体的3条平硐内,每条平硐内布置1组岩体与岩体直剪试验,共3组。其中平硐PD11高程1 006.5 m,长度83.0 m,试验点位于24~33 m处;平硐PD12高程1 085.0 m,长度80.0 m,试验点位于65~75 m处;平硐PD13高程1 116.0 m,长度82.0 m,试验点位于65~75 m处。

1.2 试样制备

试验点由石匠进行试验面加工,试点受力方向与河流方向一致,承压面积不宜小于2 000 cm2,试点边缘至平硐顶部和底部边缘距离应大于承压板直经或边长的1.5倍,试点间距应大于承压板直径或变长的3倍,试验点表面以下3倍承压板直径或边长范围内的岩性宜相同,试点表层受扰动的岩体应清除干净。承压面应加凿平整,起伏差应小于承压板直径或变长的1%。试验毛坯样如图1所示。

1.3 试验荷载

现场直剪试验最大压力值按4.5 MPa进行(工程设计压力3 MPa的1.5倍),等分5级施加,分别施加于每个试体上(图2)。其方法是确定每个试体上垂直荷载后,分3~5级施加垂直荷载。法向荷载施加采用时间控制,加荷后立即测读法向位移,5 min后再读1次,即可施加下一级荷载,加至预定载荷后,仍按每5 min测读1次,当连续2次法向位移之差不大于0.01 mm时,可开始施加剪切载荷。剪切载荷按预估的最大值分8~10级施加,当剪切位移增量为前级位移增量的1.5倍时,宜将级差减半。施加方法以时间控制,每5 min加载1次,每级载荷施加前后各测读变形1次,密切注视测记压力变化情况及相应的水平变形。

2 结果分析

2.1 西域砾岩直剪试验曲线

西域砾岩现场直剪试验典型曲线如图3所示。根据试验结果可得:(1)西域砾岩剪应力-剪切位移曲线呈非线性增大,无明显线性段;(2)西域砾岩剪断破坏后抗剪强度特征值无明显降低。

2.2 西域砾岩抗剪强度特征

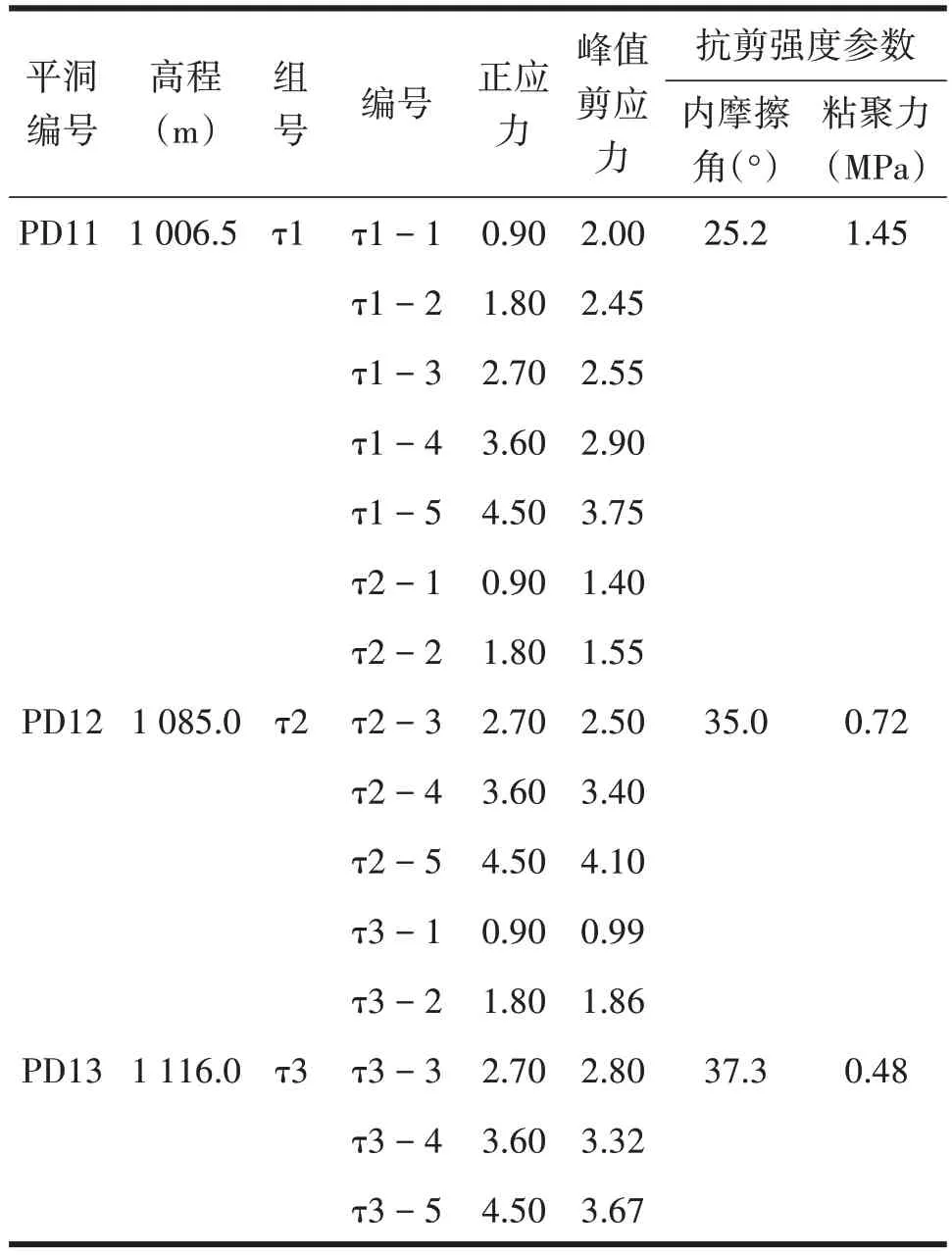

根据现场试验记录以及收集的试件剪切面等资料,分别计算每个试体的法向应力和剪应力。采用莫尔-库伦强度准则,获得西域砾岩的抗剪强度参数如表1和图4所示。

表1 西域砾岩抗剪强度参数

式中:τ为剪切面上的极限抗剪强度(MPa);σn为剪切面上的法向应力(MPa);φ为内摩擦角(°);c为剪切面上黏聚力(MPa)。

根据试验结果可得:(1)PD11号平硐τ1组西域砾岩的内摩擦角为25.2°,粘聚力为1.45 MPa;PD12号平硐τ2组西域砾岩的内摩擦角为35.0°,粘聚力为0.72 MPa;PD13号平硐τ3组西域砾岩的内摩擦角为37.3°,粘聚力为0.48 MPa。(2)西域砾岩抗剪强度参数与高程的对应关系如图5所示,西域砾岩的内摩擦角随高程的增加而增加,粘聚力则随高程的增加而降低。这一变化规律表明,西域砾岩埋深越大,胶结性状越好,由胶结物和水膜的分子引力所产生的黏聚力对其抗剪强度的作用也越明显。

2.3 西域砾岩直剪破坏特征

西域砾岩直剪破坏后,破坏面典型照片如图6所示。破坏面典型特征为,试体沿预留剪切面破坏,剪切面呈凹陷状,起伏差为2~4 cm,破坏为颗粒间绕粒破坏,基本无巨粒颗粒剪断现象。

3 结论

(1)采用现场直剪试验方法,获得西域砾岩抗剪强度参数内摩擦角范围值在25.2°~37.3°,粘聚力为0.48~1.45 MPa;(2)西域砾岩抗剪强度由砾石颗粒间的内摩擦角以及由胶结物和水膜的分子引力所产生的粘聚力共同组成。西域砾岩高程越低埋深越大,胶结程度越好,粘聚力越高。(3)西域砾岩直剪破坏的破坏面呈凹陷状,起伏差为±4 cm,破坏为颗粒间绕粒破坏,基本无巨粒颗粒剪断。