“稱”字俗体演变考

倪荣强

(西华师范大学 文学院,四川 南充 637009)

嘉靖《保宁府志》(以下简称《府志》)成书于嘉靖二十二年(1543),流传至今,仅存孤本藏于台湾,极为珍贵。《府志》共十四卷,约15 万字,其中俗字纷繁,遍布其间,对于文本的整理与释读造成了不小的障碍,同时,这也反映了明代文字书写的特点,对于研究当时文字风貌具有较高的价值,是故,对《府志》俗字研究是极具意义的。本文以《府志》为材料,结合《隶辨》《汉魏六朝碑刻异体字典》《敦煌俗字典》《字汇》《正字通》《字源》等字书及传世文献,对“稱”字俗体进行研究,分析其俗写原因,描述其演变过程,以图展现其流变概貌。

一、正体为“稱”

二、“稱”字俗体

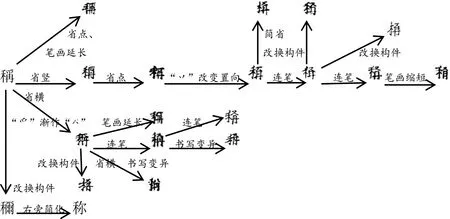

“稱”字在流延过程中,又衍生出众多俗体,或与正字形体微殊,尚易辨识;或形体上变化较大,与正字相去甚远,乍视之下,令人费解。本文立足于《府志》,对其中出现的17 个“稱”字俗体进行分类讨论,为了更好的厘清这些俗体关系,使行文脉略清晰,本文按其字形上存在的关联度,分为3 类依次论述。为方便行文,每类均以所讨论第一个俗体命名。

倚洞乔松约十寻,洞门不断野禽音。老僧独住无人伴,却说无人野心。(《府志》卷二《舆地纪下》)

江上青山上下亭,士民指点共游行。黄花日酒且同醉,物与民胞方情。(《府志》卷六《名胜纪》)

《中华字海》《汉语大字典》未收录上述讨论的四个“稱”字俗体,备参。

为制,中竖一楼,重檐□楹,八窗洞开,连甍远翼,高若千丈,深是。(《府志》卷六《名胜纪》)

(四)“称”字溯源

“称”在今天的汉字系统中作为规范正字使用,而在中古时期则是作为“稱”的俗字存在的。审视字形,可见两字形体差异较大,“稱”何以俗写为“称”?进一步考索,发现“称”实则与“穪”字形体关系密切,而“穪”即“稱”字俗体,《字汇·禾部》:“穪,同‘稱’。”[7]102《正字通·禾部》:“穪,俗稱字。”[8]68《汉语大字典·禾部》解释为“穪,同‘稱’”,书证引《字汇》《正字通》[2]2822。《中华字海·禾部》:“穪,‘称’的讹字。字见《正字通》。”[9]1092《中华字海》是以现今正俗系统为基准,将“称”为正字进行解释的,并无出入。据上考查,可证“穪”为“稱”的俗字应是无疑的,盖“爯”“爾”形近,故而讹混,因为“爯”上古音和中古音均为昌纽蒸韵,《说文·爪部》:“爯,并举也。从爪,冓省。”[1]78本义为以手举物;“爾”上古音为日纽脂韵,中古音为日纽纸韵,《说文·一部》:“爾,丽爾,犹靡丽也。从冂,从㸚,其孔㸚;尒声。此与爽同义。”[1]64本义为疏朗,“爯”“爾”二形在音义方面并无任何联系。俗字中亦有“爾”换作“爯”的情况,如“彌”书作“”,“隬”书作“”,“嬭”书作“㛵”,“趰”书作“”,适其类比。可见“爯”“爾”多有混用。而“爾”省去繁杂的形符,俗写为“尒”,“尒”或作“尔”。《汉语大字典·小部》:“尔,同‘爾’。《集韵·纸韵》:‘尒,亦书作尔。’按:今为‘爾’的简化字。”[2]608“爾”“尒”“尔”混用不别久矣,草书和行书中“爾”书作“尒”“尔”的现象更是多见,不烦举例。盖因“爾”俗作“尔”,且“尔”更为简单易写的缘故,于是“爾”作构件时多书作“尔”,如“邇”书作“迩”,“儞”书作“你”,“弥”书作“彌”,“璽”书作“玺”,“禰”书作“祢”,例子甚多,兹不备举,那么“穪”书写为“称”便顺理成章了。“称”字,《宋元以来俗字谱·禾部》:“稱,《列女传》《通俗小说》《古今杂剧》等作‘称’。”[4]59《汉语大字典·禾部》解释为“称,同‘稱’”,引《宋元以来俗字谱》[2]2784,仅有书证,并无语例。《中华字海·禾部》:“称,‘稱’的简化字。”[9]1080并无书证和语例。其实,“称”字最晚于唐代便出现了,“稱”字,唐代李怀琳草书作“”,怀素和尚草书作“”李世民草书作“”,颜真卿《臧怀恪碑》楷书作“”,即其证。“稱”字右旁“爯”已写作了“尔”,说明“称”字唐代已经存在了,《汉语大字典》例证偏后,当前溯。

以上所讨论的“稱”字俗体虽然不是严格按照时间顺序依次出现,但其演变关系应大致可描述如下:

三、结语

俗字书写多是不讲规范,构形相对随意,小到笔画的伸缩,大到构件的改换,都有可能产生俗字,在俗字的基础上依然可以进一步俗写,多次演变之后,以致造成形体面目全非,构字理据丧失,难以辨识,如“”字,经历了改换偏旁、简省笔画、构件多次形变等过程,与正字形体渐行渐远,完全看不出彼此之间存在着联系,只有通过具体的语境或置于俗字群中,运用俗字学原理,方能判断是何字,推演出演变的轨迹。本文研究的“稱”字俗体中,有些俗写情况看似是偶然的笔误,但细索之下会发现字书或文献中多有相同俗写的字例,可作参证,有助于分析、归纳俗写规律,从而促进汉语俗字研究的发展。

另外,本文所考证的“稱”字俗体多未见于《中华字海》和《汉语大字典》,这便可为这两部大型辞书在增补字头、追溯例证方面提供材料支持,以推进修订工作的进一步完善。