自拍发布、照片编辑与青年身体满意度的关系

——数字化生存中的技术调节效应

■刘懿璇 朱家瑜

一、研究背景

以视觉为主导的社交媒体成为现代青年群体分享生活、展示自己的重要平台,个体可以在平台上发布和接收信息,产生互动的同时与他人维持社交关系。在数字化空间中,数字化身是个体身体意象呈现的重要方式,例如个体通过自拍照片或视频记录自己的样貌、体态和行为,这是数字化生存中常见的数字化身体表演。数字化身的自我呈现一方面是为了获取他人的积极支持,另一方面是自我认同实践的具体方式[1]。安东尼·吉登斯在现代性与自我认同的关系上印证了这一观点,在他看来,日常生活的身体参与是维持连贯性自我认同的重要方式[2],而当下青年人迫切需要构建理想的数字化身形象来巩固自我认同,因此发布“理想的”自拍照片成为他们社交生活方式的潮流。由于社交媒体的共享性和开放性,用户可以直接进入并参与其中,社交媒体平台成为用户自我呈现的重要场所。在国内主流社交媒体平台如微信、微博、QQ、抖音、小红书等,海量图像被传播分享。这一方面体现了图像流量增值和数字生产技术的发展,另一方面也说明以图像为主的数字媒介信息传播成为人们日常生活的重要交往方式之一。社交媒体的发展带动了自拍的兴起,自拍的英语单词selfie于2013年被《牛津字典》收录[3],并成为流行词。在本研究中,自拍是指个体通过数码相机、智能手机、平板电脑等带有摄像头装置的电子设备拍摄自己,而发布行为是指个体将自拍影像发布在社交媒体上展示、记录或分享,获得点赞和评论,如此形成一个自拍周期。部分个体为了达到更好的呈现效果,还会选择通过数字化编辑技术对其自拍影像加以精心调整与修饰。时至今日,自拍已经成为普遍、流行的跨文化趋势[4]。

随着“颜值经济”“网红经济”的流行,青年群体渴望寻求更多曝光和自我表达的机会,他们活跃在各个社交媒体平台,对于身材、颜值等话题的讨论热度空前高涨。网络信息的传播与接收,潜移默化地影响了青年群体的身体满意度。身体满意度(body satisfaction)的概念源自对身体意象(body image)的研究。现有相关研究中,社交媒体对个体身体意象的影响由于其现实和理论意义成为学界越来越重要的研究主题[5]。如今的主流媒介化社会往往以苗条纤瘦的女性和肌肉发达的男性形象作为审美标准,导致越来越多人因自己的身体外貌与“标准”的差距而产生心理压力,容貌焦虑现象越来越普遍[6]。社交媒体信息与身体满意度两者间的相互关联,是后工业化时代信息传播的显著特征,因此关注青年社交媒体自拍发布行为与身体满意度的关系并不仅仅关涉人类媒介化社会的发展路径。对于急遽变迁的消费社会来说,关注青年群体身体感知,培养良好的自我意识,树立健康的身体自我观念,具有其独特的理论意义与现实价值。基于此,本文着重分析以下问题:青年社交媒体自拍发布行为和身体满意度有怎样的关系?网络社会支持和自我认同在自拍发布行为和身体满意度之间是否存在潜在的中介效应?同时,本研究检验照片编辑行为在模型路径中的调节效应。

二、文献综述与研究假设

(一)社交媒体自拍相关行为与身体满意度

大量研究结果表明,身体满意度受到个体生理以及心理健康因素的影响,伴随社交网络覆盖范围扩大、用户人数激增,学界开始关注社交媒体对个体产生的影响,其中社交媒体使用是身体满意度相关研究中被较多提及的影响因子,持续形塑着人们的身体满意度感知。在社交媒体平台上,人们在接收身体外貌相关信息的同时,也可以发布自身相关的信息,利用手机摄像头拍摄自己的影像并上传至社交媒体的自拍分享行为已经成为当代青年网络文化中一种主要的自我表现策略[7]。有研究表明,大学生自拍发布行为与身体满意度存在显著负向关系,在个体自恋型人格因素与自拍发布行为之间发挥着中介效应[8]。有研究发现,照片墙(Instagram,国外一款围绕图片共享的社交应用——作者注)用户的自拍行为对女性的自尊有积极影响,有助于降低其对身体的不满意态度[9]。也有研究证明,自拍相关行为与消极的身体意象呈显著正相关[10]。社交媒体为个体提供了展示自己的平台,通过塑造个性化用户促进信息的传播流动和曝光速率;个体通过相关外貌、身体形象的照片、视频发布以及信息接收者的相关媒体实践,为社交媒体传播效果的研究提供了丰富的现实经验材料。尽管现有研究探讨了社交媒体对个体身体满意度的影响,但对用户在社交媒体上如编辑和发布自拍等具体活动类型的研究并不充分,对于自拍发布行为与身体满意度两者之间的关系并未展开详尽的探讨。基于此,本文提出研究假设:

H1:青年的自拍发布行为与其身体满意度之间存在显著负相关关系。

(二)网络社会支持与自我认同的中介作用

网络社会支持是指在社交媒体中个体与他人进行人际交往时个体所体会到的支持、尊重和关注,体现出传播—互动取向[11],该取向以线上人际交往的支持性传播为主要内容,核心是网络支持性传播有助于增强人际互动,帮助个体确认其在网络中的身份,改善个体的焦虑情绪[12]。与传统社会支持不同,网络社会支持依托互联网平台展开,个体获得支持无需以双方直面的方式,也无需动作和表情,而是通过网络文字、符号等进行。青年群体更倾向于通过社交媒体进行社会交往,构建线上的人际关系网络。研究指出,青年在社交网站上的自我呈现越多,其在网络人际关系中得到的社会支持越多,个体在网络上真实积极的自我呈现正向预测网络社会支持[13]。当个体在自我呈现的过程中获得来自他人的赞美和肯定时,能提升其信心、自尊[14]和幸福感[15]。社交媒体中的网络社会支持主要体现为他人对个体所呈现的内容给予积极的反馈和支持性回应,这种反馈通常包括正面的赞美、积极的评价,可以有效地巩固个体之间的社交联系[16]。通过以往的研究成果可以发现,自我呈现和网络社会支持存在显著正向关系,积极的网络反馈和身体意象感知之间存在正向关系[17]。基于此,本文提出研究假设:

H2:青年的自拍发布行为与积极的网络社会支持存在显著正相关关系。

H3:积极的网络社会支持与身体满意度存在显著正相关关系。

H4:积极的网络社会支持在青年自拍发布行为与其身体满意度之间存在中介作用。

美国心理学家塔菲尔等人将自我认同定义为个体通过自主认识把对群体的认同放在社会互动的核心位置中,通过个体比较、类化使个体产生群体偏好,以此实现维持积极的自我认知[18]。相比面对面的交流,媒介技术的发展使得个体更容易通过自我呈现来获得互动交流的机会,青年在社交媒体中的自拍发布行为是日常生活中重要的交际行为,在记录分享的同时对个体身心发展带来一定影响。自拍这种关乎个人审美爱好的主体行为转变为构建虚拟自我,实现自我认同的身体网络剧场[19]。研究表明,社交媒体的自我呈现有利于实现自我认同建构,例如个体通过社交媒体呈现理想自我,既能促进自我的探索和认识,也能实现自我统一[20]。自我认同对个体的影响通常体现在个体自我呈现的过程中[21]。也有研究表明,在公共领域的自我呈现行为容易被个体内化,影响其自我认同的形成,而自我认同是影响自我身体认同的重要因素[22]。对于青年群体而言,自拍是自我呈现的重要方式之一,其本身重构了个体内在的身份认同机制,通过生产出“理想的我”这一形象,通过他人客观的凝视关注来建构网络社会的情感结构,从而实现个人自我认同[23]。在图片社交时代,自拍通过“再造身体”作为一种全新的身体资本在社交网络中流动,这一身体形象成为个人认同的重要途径,而现实身体仍存在于物质世界中,承载着个体认同的再造身体受到外界因素的影响,进而影响现实中个体的身体满意度。基于此,本文提出研究假设:

H5:青年的自拍发布行为与自我认同存在显著正相关关系。

H6:自我认同与身体满意度存在显著正相关关系。

H7:自我认同在青年自拍发布行为与其身体满意度之间存在中介作用。

(三)照片编辑行为的调节作用

本研究中的照片编辑是指个体在将外貌信息发布分享到社交媒体之前,对自拍照中的形象进行的管理行为。在大多数社交媒体环境中,更好看的图像能够给他人留下积极的印象,通常会带来求职成功和增强社会关系等好处[24]。在社交媒体环境中,个体受欢迎程度通常可从其账号的粉丝数和所发帖文的点赞数量来反映,充满吸引力的外表是影响个体受欢迎程度的一个重要因素。因此,许多社交媒体用户选择编辑自己照片中的相貌来规范其他用户对他们的印象。近些年在中国、韩国和日本等国家,出现了一大批美颜修图软件,在这些软件的忠实用户看来,发布照片之前编辑照片是在社交媒体上展示自我的重要过程[25]。发布者把精心编辑过的照片上传到社交媒体上,会比不进行影像编辑的用户花费更多的时间和精力,所以也会更渴望获得他人积极的评价与反馈[26]。

由于照片编辑行为在一定程度上改变了个体的外貌形象,近年来学术界对照片编辑行为的研究越来越多,学者们认为照片编辑行为值得被重视与审思[27]。尽管照片编辑行为在概念上可以被视为社交媒体上与外表相关的照片活动,但这种特定行为可能会加剧社交媒体用户对身体关注的影响[28]。照片编辑行为令用户在社交媒体上呈现“更好的自己”,获得更多的正面积极评价,也会增强个体的自我认同感[29]。访谈发现青年在社交媒体中发布的编辑过的照片是符合其自身理想形象的,当现实自我和线上自我差距减小时,会产生较高的身体满意度;但照片编辑行为越多的个体自我认同感越低,并伴随消极的身体满意度。基于此,本文提出研究假设:

H8:照片编辑行为显著调节青年自拍发布行为对网络社会支持的影响,进而影响身体满意度。

H9:照片编辑行为显著调节青年自拍发布行为对自我认同的影响,进而影响身体满意度。

H10:照片编辑行为显著调节青年自拍发布行为对身体满意度的影响。

综上所述,本文的理论研究模型如图1所示。

图1 本研究模型

三、研究设计

(一)研究方法

本研究采用问卷调查法,在全国范围内发放调查问卷。世界卫生组织将18~44岁年龄段的人口定义为青年群体,中共中央、国务院2017年发布的《中长期青年发展规划(2016—2025年)》,将青年年龄限制在14~35岁之间。根据这两个青年群体的年龄界定,以及参照前人关于青年群体的相关研究,本文选取的研究对象为18~35岁的青年群体。本研究通过豆瓣小组、QQ、微信等社交网络平台发放问卷,通过问卷收集平台“问卷星”(www.wjx.cn)进行数据收集。

(二)研究工具

1.社交媒体自拍发布行为测量

量表通过个体自拍的频率和发布的程度为基础,参考学者Lee编制的SNS中身体外貌信息发布行为的量表[30],测量参与者在社交媒体上的自拍发布行为程度,同时也根据中国青年人自拍行为的实际情况,对量表进行改编,编制了7个题项测量个体的自拍发布行为,包括个体自拍行为的具体频率(如:上一周平均每天自拍的张数、花费的时间)、发布程度(如:发布一张自拍照片、发布一张腰部及以上可见的照片、关注他人对自己照片的评论)、对自拍发布行为融入个体生活的程度和对个体自拍的依赖程度等。每题项按照七级量表进行计分,对题项进行均值处理,分值越高,表明受访者在社交媒体上的自拍发布行为程度越高。同时对此量表进行内部一致性系数分析,α为0.88,合成信度为0.84,探索性因子分析结果良好,因子载荷分别为0.79、0.72、0.81、0.77、0.79、0.81、0.76,表明该量表的结构信效度较好。

2.身体满意度测量

身体意象的测量方法往往通过测量身体满意度的方式实现,大多数研究都倾向从评价维度上测量身体意象。较多采用的是身体区域满意度量表(BASS),此量表是多维身体—自我关系问卷(MBSRQ)的子量表。本研究采用的是身体意象状态量表(Body Image States Scale,BISS),共有6个题项[31],每个题项按照七级量表进行计分,对题项进行均值处理,分值越高,表明身体满意度越高。对于此量表也进行了内部一致性系数分析,α为0.87,合成信度为0.92,因子分析结果良好,因子载荷分别为0.85、0.82、0.86、0.77、0.79、0.83,表明该量表的结构信效度较好。

3.网络社会支持测量

对于网络社会支持的测量,本研究选择使用梁晓燕和刘华山在2010年编制的青年网络社会支持量表[32],该量表分为网络信息支持、同伴支持、情感支持等维度,具体测量青年群体对于自身网络支持的感知程度。同时基于本研究考量,也选用Liu和Brown编制的“网络积极反馈量表”进行测量题项的补充[33]。该问卷主要测量了个体发布自拍后收到的积极反馈程度,共有6个题项。每个题项按照五级量表进行计分,对题项进行均值处理,分值越高,表明个体在社交媒体上网络社会支持的程度越高。对于此量表也进行了内部一致性系数分析,α为0.82,合成信度为0.89,因子分析结果良好,因子载荷分别为0.70、0.76、0.86、0.77、0.80、0.81,表明该量表的结构信效度较好。

4.自我认同测量

关于自我认同的测量,本研究选择Ochse和Plug于1986年编制的自我认同量表(Self-Identity Scale,SIS),李义安等人将此量表应用于中国青年大学生群体[34],对量表进行改编和使用来测量个体自我认同的程度,本研究选取其中7个题项,按照七级量表进行计分,对题项进行均值处理,分值越高,表明青年自我认同发展越好。对于此量表也进行了内部一致性系数分析,α为0.86,合成信度为0.89,因子分析结果良好,因子载荷分别为 0.79、0.72、0.81、0.77、0.79、0.81、0.76,表明该量表的结构信效度较好。

5.照片编辑行为测量

对于照片编辑行为的测量,我们以Fox和Rooney在2015年对自拍照编辑频率的测量的研究为基础[35],同时改编了Lee在2019年的照片编辑行为量表,测量青年群体对于照片编辑行为的频率和使用程度[36]。本研究设置8个题项,按照七级量表进行计分,对题项进行均值处理,分值越高,表明青年照片编辑行为程度越高。对于此量表也进行了内部一致性系数分析,α为0.79,合成信度为0.81,探索性因子分析结果良好,因子载荷分别为0.66、0.69、0.71、0.78、0.69、0.65、0.76、0.74,表明该量表的结构信效度较好。

(三)数据收集

本文采用方便抽样的方法在全国范围内发放542份问卷,其中男性257份(47.42%),女性285份(52.58%),被测者年龄集中在18~35岁之间(26.36±2.57)。在此次样本中,初中及以下学历36人,占总样本的6.64%;高中学历(职高、中专)78人,占总样本的14.39%;大专学历142人,占总样本的26.20%;大学本科学历211人,占总样本的38.93%;硕士及硕士以上学历75人,占总样本的13.84%。

四、数据分析与研究发现

(一)共同方法偏差检验

本研究使用IBM SPSS Statistics 25进行数据分析,信度分析通过软件计算量表的Cron⁃bach Alpha系数来判断量表的稳定性,效度分析主要根据KMO值和Bartlett球体检验来进行判断。总量表的信度为0.864,且分量表的信度均高于0.7,多集中在0.8以上,说明问卷中量表内部一致性较高,量表信度理想。量表的KMO值为0.733以上,Bartlett球体检验sig值均为0.000,表明各量表信效度较高。同时本研究的数据来源较为多样,因此需要采用Harman单因素分析法进行共同方法偏差检验,结果显示,35个因子的特征值大于1,且第一个公因子的方差解释率为31.06%,小于40%的标准值,因此不存在共同方法偏差,研究结论有效,便于之后的数据分析。

(二)描述性统计与相关分析

本研究采用Pearson相关分析方法对各个变量之间的相关性进行分析,通过相关分析的方法,结果显示青年社交媒体自拍发布行为与网络社会支持、自我认同、照片编辑行为、身体满意度之间有显著相关关系(*P<0.05,**P<0.01),本研究的假设初步得到检验,变量描述性统计和相关分析结果如表1所示。

表1 变量均值、标准差与相关系数

(三)中介效应分析

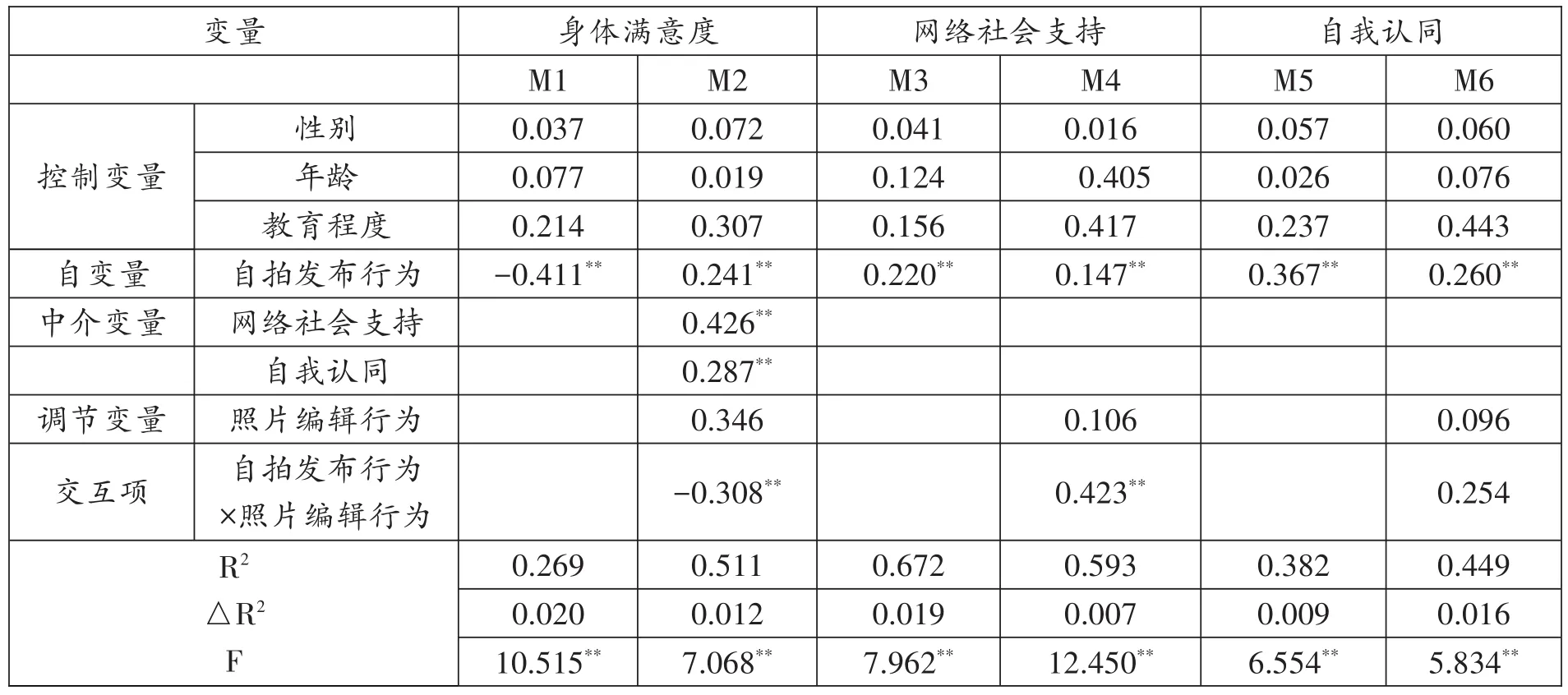

采用层级回归检验对中介效应进行分析,回归分析结果如表2所示。在控制性别、年龄、教育程度的影响后,青年自拍发布行为对身体满意度有显著的负向预测作用(模型1:β=-0.411**,p<0.01),假设H1成立;青年自拍发布行为对网络社会支持有显著的正向预测作用(模型3:β=0.220**,p<0.01),假设H2成立;青年自拍发布行为对自我认同有显著的正向预测作用(模型5:β=0.367**,p<0.01),假设H5成立。此外,网络社会支持对身体满意度有显著的正向预测作用(模型2:β=0.426**,p<0.01),假设H3成立;自我认同对身体满意度有显著的正向预测作用(模型2:β=0.287**,p<0.01),假设H6成立。当青年的自拍发布行为、网络社会支持、自我认同感同时预测身体满意度时,自拍发布行为、网络社会支持、自我认同感对身体满意度的预测作用同样显著(β=0.241**,p<0.01),初步验证网络社会支持和自我认同在自拍发布行为影响身体满意度的过程中发挥部分中介效应。

表2 中介效应检验

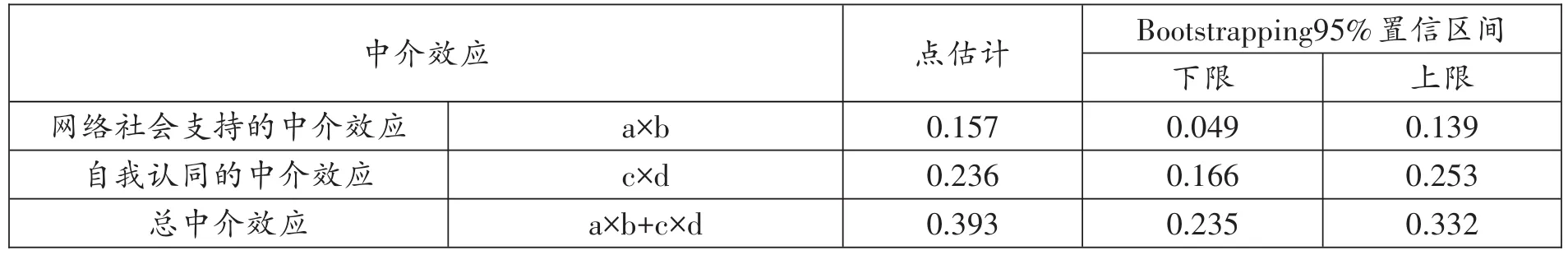

另外,本文以此通过估计中介效应在95%置信区间的方法对于模型的双中介作用进行检验,若置信区间不含0则表示有统计显著性。X2/df=2.66(X2/df<3),RMSEA=0.052(RMSEA<0.08),CFI=0.915,NFI=0.970,均大于 0.8,说明该模型拟合效果良好,模型假设青年自拍发布行为对身体满意度的影响通过两条间接路径实现,每条间接路径包含两个过程,分别为自拍发布行为→网络社会支持(β=0.146,p<0.01)、网络社会支持→身体满意度(β=0.281,p<0.01)、自拍发布行为→自我认同(β=0.327,p<0.01)、自我认同→身体满意度(β=0.196,p<0.01)。为了保证分析结果的一致性和科学性,采用非参数百分位法Bootstrap样本验证重复抽取2000次验证网络社会支持和自我认同在自拍发布行为和身体满意度之间的双重中介作用,网络社会支持的中介效应为0.157,自我认同的中介效应为0.236,两条路径的中介效应95%置信区间中不包括0,这说明网络社会支持、自我认同在自拍发布行为与身体满意度之间的中介作用成立,假设H4、H7成立,具体分析结果如表3所示。

表3 双中介效应分析结果

(四)调节效应检验

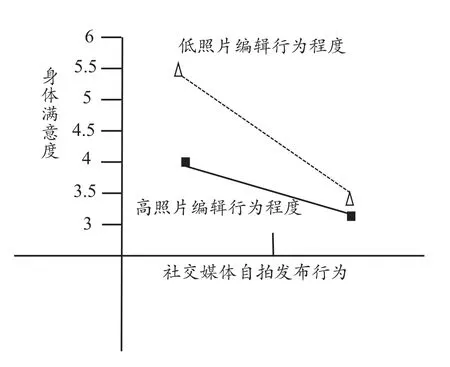

根据表2模型2可知,青年自拍发布行为与照片编辑行为的交互项对身体满意度有显著负向影响(β=-0.308,p<0.01);根据模型4可知,青年自拍发布行为与照片编辑行为的交互项对网络社会支持有显著正向影响(β=0.423,p<0.01);根据模型6可知,青年自拍发布行为与照片编辑行为的交互项对自我认同没有显著影响,因此在此路径中,照片编辑行为的调节效应不显著,假设H9不成立。使用简单斜率分析Simple Slope法对青年自拍发布行为、网络社会支持和身体满意度的交互作用显著性进行检验,探讨青年社交媒体自拍发布行为在不同的照片编辑行为调节下对网络社会支持和身体满意度的影响差异。从斜率图(图2、图3)来看,照片编辑行为程度低时,青年自拍发布行为对网络社会支持的正向影响较弱,不同社交媒体自拍发布程度的青年群体网络社会支持的差别较小;照片编辑行为程度高时,青年自拍发布行为对网络社会支持的正向影响较强,不同社交媒体自拍发布程度的青年群体网络社会支持的差别较大,社交媒体自拍发布程度较高的青年群体表现出较高的网络社会支持程度。另一方面,照片编辑行为程度高时,青年自拍发布行为对身体满意度的负向影响较弱,不同社交媒体自拍发布程度的青年群体身体满意度的差别较小;照片编辑行为程度低时,青年自拍发布行为对身体满意度的负向影响较强,不同社交媒体自拍发布程度的青年群体身体满意度的差别较大,社交媒体自拍发布程度较高的青年群体表现出较低的身体满意度,假设H10成立。

图2 照片编辑行为在社交媒体自拍发布行为与网络社会支持之间的调节效应

图3 照片编辑行为在社交媒体自拍发布行为与身体满意度之间的调节效应

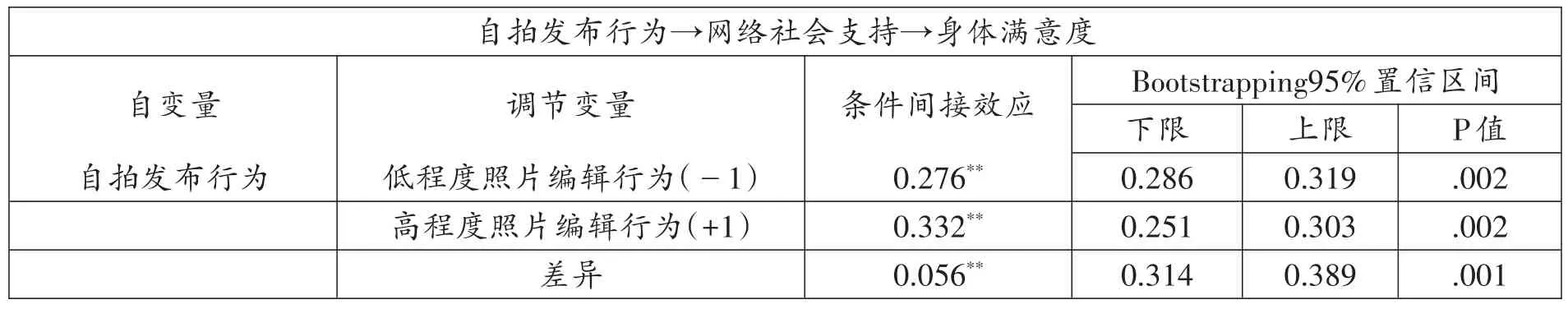

(五)被调节的中介效应检验

采用Hayes开发的PROCESS Bootstrap对有调节的中介效应进行检验,具体结果如表4所示。在照片编辑行为程度高低水平存在差异的情况下,以网络社会支持为中介,青年社交媒体自拍发布行为对身体满意度的影响存在显著的正向间接效应,同时间接效应在调节作用的影响下存在显著差异(△β=0.056,P<0.01),95%置信区间CI为[0.314,0.389],因此,照片编辑行为显著正向调节网络社会支持在自拍发布行为与身体满意度关系间的作用,假设H8成立。具体分析结果如表4所示。

表4 被调节的中介效应检验表

(六)研究发现

在本研究中,我们调查了青年群体社交媒体自拍发布行为对其身体满意度的影响,将网络社会支持和自我认同作为中介变量,照片编辑行为为调节变量。实证数据显示,青年社交媒体自拍发布行为和其身体满意度之间呈现显著的负相关关系,这一结果与前人的相关研究结论一致[37]。同时高程度的自拍发布行为伴随着更高的网络社会支持和更加积极的自我认同。因此,这一研究模型可以预测青年自拍发布行为对身体满意度有负向影响,但经过网络社会支持和自我认同的中介作用,自拍发布行为间接正向影响身体满意度。除此之外,我们考虑照片编辑行为作为调节变量时,在自拍发布行为对身体满意度的影响路径中,照片编辑行为有显著的调节作用;在网络社会支持的中介路径中,照片编辑行为同样有显著的调节作用,这表明高程度的照片编辑行为正向调节自拍发布行为与网络社会支持的关系,从而影响青年的身体满意度。

1.青年自拍发布行为与身体满意度的关系

实证数据显示,青年社交媒体自拍发布行为对身体满意度有负向影响,在当前关于自拍行为的研究中,自拍强调的是呈现自己,重点突出的是外貌和体态。在问卷调查中发现,青年群体自拍发布是日常最基本的社交行为,也伴随着自我呈现、仪式化展演、自我建构等社交策略,将私人空间和公共空间通过自拍照片紧密连接,但这种“理想”外貌的呈现会影响青年群体身体满意度和心理功能的发展维持[38]。有研究认为,在身体意象的社会文化理论看来,媒体是社会文化的重要来源,是影响身体满意度最重要的因素[39]。社交媒体自拍发布行为程度较高的青年对社交媒体的使用程度和强度较高,会伴随更多的外貌比较以及对自身身体外貌形象的监管,更容易对自己的身体产生不满。这也验证了此前的相关研究,长时间接触社交媒体中的相关信息,会导致负面情绪的出现以及较低的身体满意度[40]。

2.网络社会支持与自我认同的显著中介效应

在本研究中,网络社会支持和自我认同中介效应显著。首先青年群体社交媒体自拍发布行为可以通过网络社会支持的中介作用影响身体满意度。社交媒体中发布的自拍照片往往是符合理想自我的形象,当接收到网络社会支持或者社交媒体中的积极反馈时,理想自我形象与现实自我形象间的差异缩小,个体会产生积极正面的心理情绪,从而提升自身的身体满意度。已有研究证明,当个体在社交媒体上进行自我呈现时,线上积极反馈是个体获得网络社会支持的重要途径[41],因此本研究将线上积极反馈作为网络社会支持的重要维度,研究结果与前人的相关研究一致。其次,青年群体社交媒体自拍发布行为可以通过自我认同的中介作用正向预测身体满意度。相关研究表明,线上自我呈现会影响个人的自我概念,对个体的自我一致性有显著的影响;社交媒体属于线上公共空间,个体通过自拍发布行为在一定程度上被内化,影响自我认同感的形成,身体是人之自我的具体表征,且身体认同是自我认同感形成的重要维度,因此较高的自我认同感会正向影响青年群体的身体满意度[42]。

3.“数字化身”:照片编辑行为的调节效应

本研究尝试将照片编辑行为作为调节变量引入模型之中,为未来照片编辑行为对个体身体满意度相关理论的研究提供了初步的研究框架。本研究将照片编辑行为调节变量放在三条路径中进行验证,其中一条我们假设照片编辑行为会调节自拍发布行为对自我认同的影响,实证数据没能验证这一假设。我们分析,照片编辑行为之所以能体现较为复杂的个体心理,往往是基于上行比较的自我建构行为,即便青年群体花费大量的时间进行自我形象的规范和调整,当他们将编辑过的照片发布在社交媒体上的那一刻,依然会倍感压力[43]。通过相关调查我们发现,对于大部分青年群体而言,照片编辑行为仅仅能够带来短暂的心理满足,当线上形象和现实形象不匹配时,他们依然会有很强的心理落差,甚至容貌焦虑。使用照片编辑技术可以改善个体在网络中的虚拟形象,但照片编辑行为却不能让个体产生更高的自我认同感。相关研究也已经验证在社交媒体中的照片发布行为会对身体满意度有负向影响,照片编辑行为虽然不能直接预测身体满意度[44],却可以通过调节效应强化个体对身体的理想化程度,如他人的积极反馈以及强化外貌比较的心理认知,从而影响身体满意度[45]。

五、结论讨论

(一)媒介技术更迭下的数字化生存

前置摄像头技术和照片编辑软件的发展体现出媒介技术的更迭倾向于复制物理世界中人性化的传播环境,以此使人们更好地进行信息分享和互动交流,这符合莱文森的人性趋势理论[46]。媒介技术带来了数字化生存的新样态,大大激活了生活场景的“可见性”,媒介信息的传播使大量的文化内容参与社会话语体系的构建[47]。在本研究中,实证数据验证了图片信息对个体心理和社会交往有显著影响,也能够证明数字化生存下的个体会产生新型的社交关系需求,在数字化技术的加持下,借助表征意象符号来实现非语言传播成为新趋势。而自拍照片是以数字化身替代人们因线上交流缺少的身体及感官交流,使身体在线上通过图片的形式进行传播,数字化身下“面对面”的互动得以实现[48]。自拍分享拉近了传播者与接受者之间的距离,为双方关系的建立提供了更多的可能性,超人际模型很好地阐释了这种数字化生存下人际交往的新特征。在超人际模型看来,媒介技术的发展为互动者加强印象管理、形成彼此的行动或言语的互动提供了机会,自拍照片可不受时间空间的限制进行发布分享,信息接收者只需面对网络中的图片信息,避免了物理空间交流场景中不确定因素的干扰,这种媒介特征加上照片发布的交往动机使照片媒介所传达的情感丰富性不亚于身体在场面对面的人际交流[49]。在以图片为主导的新型社交场域中,人与人的关系被拉近,陌生人间的连接关系被加强,同时交流层次上有更多的拓展和深化。数字化生存下,信息传播手段将得到拓展和革新,除了图片文字和音频视频,虚拟现实、全息投影、3D建模等技术将身体与信息更加融为一体。数字化身是现实个体的突破和超越,借助身体符号使现实物理世界和虚拟媒介场域之间的边界消融,数字化生存在未来将会呈现新的发展生机[50]。

(二)虚拟身体形态塑造下的身体景观

本研究验证了网络社会支持在影响路径中的中介效应,侧面证明了网络人际关系在个体自我身体认知与评价中发挥着极其重要的作用。元宇宙的来临使围绕身体的探讨迈入崭新层面,承载海量信息的工作不再仅仅依靠简单的文本图像,综合多类高端媒介技术的虚拟成像将成为未来传播所青睐的关键载体,身体也随之拓展出簇新的存在形式,人类的生存出现了前所未有的重大变化。梅洛-庞蒂曾提出关于具身传播特征的重要论断“身体是在世界上存在的媒介物”,元宇宙的“身体”存在则完美诠释了该观点:身体与信息交融为一体进而衍生出“数字化身”,成为个体与虚拟世界关联的中介桥梁。借助“数字化身”,个体与他人乃至社会的关系模式被彻底改变,交往“在云端”变成了触手可及的易事。身体在数字空间获得全新的意义阐释,与身体相关的各类要素也一并被带入数字空间。自拍内容这类本属个体身体特征的行为方式以数据信息的形式流动于数字空间,开启了大大区别于以往面对面实体接触的交往方式,“离身性”成为数字空间互动的一大鲜明特性。个体的日常生活历程、社会活动踪迹、情绪情感状态、身体感官素质被各类数字平台记录下来,个人多重特质被逐一转化为数据化记录留存于数字空间,一种数字化的自我正在被逐步打造构建出来,而组装该数字化自我的零件要素则源自人类有意或无意的行为所遗留下的数字痕迹[51]。这种数字自我并非仅是经由数据刻画与算法分析廓清的自我,还是个体经过各类数据化使用行为来主动呈现的自我,并且也是基于数字互动模式下,经历社会环境与社会关系共同塑造的自我。这种虚拟化身的信息传播是身体传播的新在场方式、社群互动关系的建立以及与他者的关系连接,蕴含了新的社会行动[52]。出于印象整饰动机,个体倾向于展现自我美好的一面,在现实自我基础上进行加工甚至重塑,最后公之于数字空间供他人浏览。当今个体的社会化交往越发倚赖数字空间,个体的数字自我表现所收获到的外部反馈与评价,在一定程度上影响着个体的自我认同。当不同个体在数字空间上进行自我身体表露与展演,最终汇聚成一道在现实生活中见所未见的数字化身体景观。

(三)元宇宙下的身份编辑与数字交往

本研究通过对自拍发布、照片编辑以及青年身体满意度的探讨,证明了技术化结果极大影响了人类的数字化生存,当下火热的元宇宙(Metaverse)讨论预示了个体的自我意识、自主思考、精神价值等将集体进入数字运算所主导的世界。元宇宙的场景之一就是生活记录(lifelogging),即借助媒介技术记录和呈现用户的生活状态。在元宇宙中,每个人都拥有记录生活、展示自我的权利,自拍图像发布和照片编辑行为更加体现出个体创造性的人生,使元宇宙下的信息传播更加多样化和自主化[53]。与此同时,数字交往将拓展出全新的社交路径,媒介技术也将不断丰富个体的社交体验,这不仅改变了人类认识世界的方式,也让“真相”成为稀缺资源。修图技术和美颜手机软件等应用将客观真实做深度修饰甚至颠覆,越来越多人沉迷于自拍编辑修改自己的数字形象来获取内心的满足,元宇宙下的数字图景中人的本体存在显得复杂、模糊、不确定了。在数字网络空间中,个体现实的实际行为和数字化身逐渐融合,数字交往中个体随时并存着现实自我、具身(embodiment)、化身(avatar)和分身(separation),经过人的虚拟演化和数字化信息的传播,实现了虚拟世界对现实世界的“增强”[54]。显然,元宇宙改变了人际交往和生存形态,打破了时间和空间的界限,提高了社会的运行效率,为个体自我实现提供了更多的途径,让人类在有限的生命维度内增加多元的人生体验,每个人在数字空间中有更多机会成为其想成为的人。在元公司(Meta)首席执行官扎克伯格看来,元宇宙的下一代平台将更加具有代入感,强调具身化的网络环境,沉浸式数字世界成为人们生活和消磨时间的主要方式。但事实上,数字化生存方式使个体在“多重现实”中来回穿梭,也能在多个数字化身中来回切换,这是否会导致身份建构的混乱和虚实混淆的风险?数字化技术如何更好地造福于人类,将是未来亟须探索的答案。

六、研究不足与展望

本研究着重探讨了我国青年群体社交媒体自拍发布行为与身体满意度的关系,在量表设计过程中仅考虑个体作为信息传播者的身份,忽视了信息接收者的视角;研究群体范围集中在中国青年人群,而不同范围人群的自拍行为和相关身体意象可能存在显著差异,另外实证结果是否能够适应其他国家的文化,也需要进一步的探讨验证。

未来的研究将继续考虑照片编辑行为的调节效应,目前的研究结论仅能验证照片编辑行为在社交媒体上的自拍发布行为、网络社会支持和身体满意度之间有着重要的调节作用,但没有验证其对整个模型各个路径的调节作用。另外,对于发布经过照片编辑的自拍和没有经过编辑的自拍对个体产生的身体满意度的影响和差异在之后的研究中还需进一步探讨。本研究也未考虑性别、年龄、学历等因素对照片发布行为、照片编辑行为以及身体满意度的相关影响。在之后的研究中要对人口统计学变量和自拍相关行为进一步细化,例如被动浏览他人自拍的心理过程和自己主动发布自拍行为对身体满意度的影响或许会存在差异。也要考虑媒介信息技术、不同的发布场景对个体自我建构的影响,为人们更好地建构正面的身体意象提供有益参考。