追星·磨炼

陆伦章

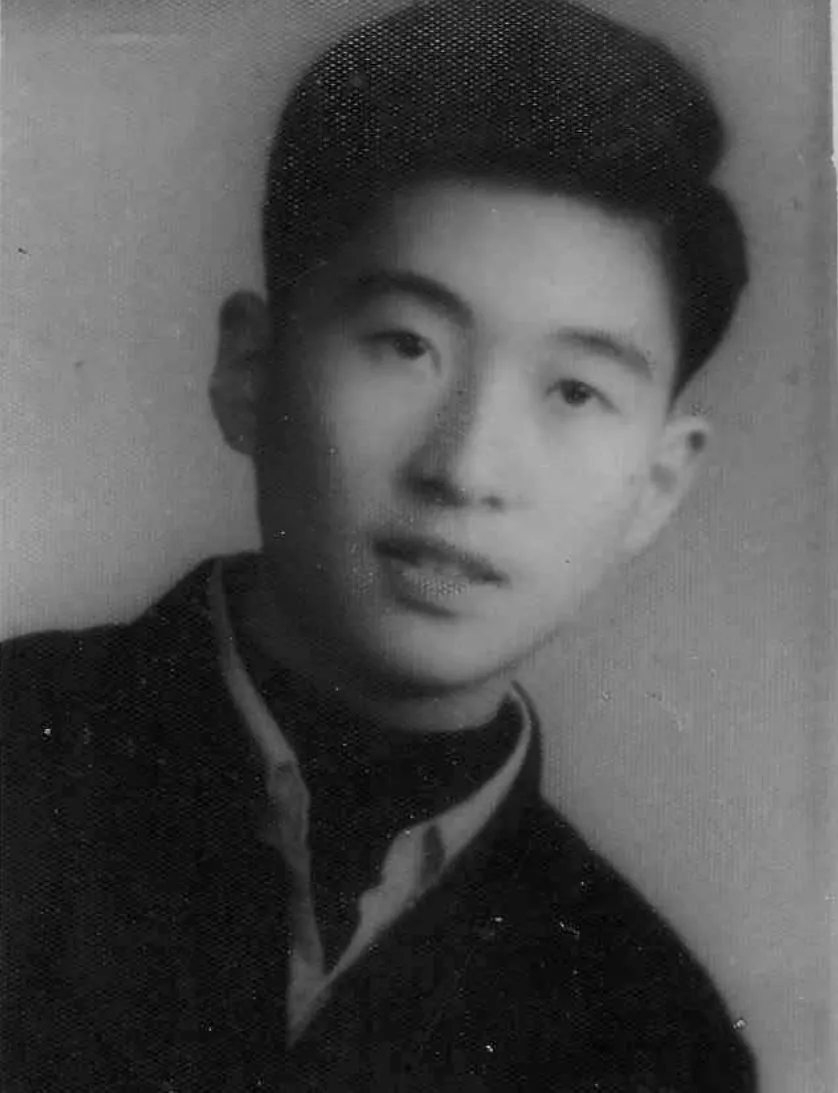

⊙ 作者摄于1961年,时年18岁

追星

20世纪50年代初,当江苏省锡剧团送戏下乡的大客轮刚靠上湖边码头,宁静的小镇便升腾起节日的欢乐,方圆十里的男女老少奔走相告,亲朋好友一齐向演出点靠拢。

太阳还挂在半山腰,学校的大操场已排满了成千上万的板凳。我早早地潜匿在操场的一角,抓住窗栅,踮起脚尖,等着看演员化装,看他们如何摇身一变,改头换面,看他们扎靠登靴,粉墨登场……就在这披星戴月的露天舞台上,我第一次看锡剧大戏《红色的种子》,锡剧小戏《双推磨》。《双推磨》是个对子戏,长工何宜度的扮演者费兴生表演淳朴,规矩敦厚,一曲“豆浆味道甜津津”,使我这个农村娃回肠九转,倍觉亲近。散戏后,一股莫名的兴奋涌动着,耐不住给“何宜度”写信。

锡剧曲调主要分为簧调、大陆调和玲玲调三个基本腔系,以及江南民歌和说唱音乐等。它源于江南的山歌、小曲,深受“说因果”、道情和苏州评弹的影响。后来我从事戏剧创作之后,有时在旅途,或外出会议期间,习惯通过闲聊做些调查,其中绝大部分外省人对锡剧的认知仅限于《双推磨》。小戏《双推磨》由吴白匋、杨彻、谢鸣、俞介君改编。后来杨彻是我在省戏校进修的老师。

“何宜度”给我回了一张明信片,写了什么已经记不得了。五年级的时候,我可以从《双推磨》苏小娥唱的第一句“黄昏敲过一更鼓”(太平调),唱到何宜度最后一句“我不怕冰霜”(十字大陆)。

《双推磨》说的是青年长工何宜度因一年工钱被地主赖光,在除夕恼恨回家路上,无意间撞翻了寡妇苏小娥的水担,遂歉然为其挑水回苏家。当苏听到何的遭遇后深表同情,就把仅存的少数铜钱给他,嘱其带回家去养母。何发现苏单身承担重活,便主动帮她磨豆腐。劳动中,他俩从相互同情转为爱慕,终于大胆冲破封建礼教,相约结为夫妇。

这个对子戏成为我写戏起步的一个范本。省锡剧团王兰英、费兴生两位老师接近原生态的善良,如种子撒在贫瘠的心田。若干年后,我在日记里写了一首《双推磨圆舞曲》:

推呀拉呀转又转,“双推磨”唱遍江南岸,一碗豆浆热腾腾,春意盎然驱严寒。

推呀拉呀转又转,“双推磨”唱到新千年,豆浆味道甜津津,善良人生皆有缘。

你帮我,我帮你,风雨同舟好伙伴,你帮我,我帮你,真情相守到永远,你帮我,我帮你,千年万代唱不完。

在念念不忘之中,我成了一名职业编剧。创作了第一个锡剧小戏《碧螺春》,由苏州地区锡剧团金迎春、陈坚主演,参加了江苏省1980年戏曲现代戏观摩演出。我把小戏的典型环境设置在“水抱青山山抱花”的太湖西洞庭,同样采用了对子戏的形式。有评论简报写道:“作者以巧妙的构思,写了一个年轻貌美的采茶姑娘阿娟在劳动中爱上了婚后丧妻的春生。阻碍这对恋人相爱的阴影作者没有正面表现,而是让阿娟在自我设想中与母亲抗争并获胜。借签苏州评弹的传统手法,让阿娟一个人串母女两个角色,使戏剧冲突的内核化无形为有形。最后又设置了他俩合伞同行、雨中细语明天事、碧螺春汛传佳话的意境。”

《碧螺春》成为我获奖的第一个锡剧小戏。发表于1981年江苏省农村文化丛刊《垦春泥》第1期和上海文艺出版社“小戏丛刊”1981年第3期。

在个人成长的道路上,我始终不忘学校的大操场,始终不忘“走在乡间小路上”的一行行脚印。20世纪50年代末,无锡县锡剧团下乡巡回演出《白丹山》,这是个革命斗争现代戏。主演魏景清唱念清晰,富有激情。我又冒昧去信,谈了自己看戏的一点体会。魏景清给我回了封信,直到上世纪80年代初还保持着联系。我与上海越剧名家戚雅仙、毕春芳有过一封信的来往,事隔三十年之后,在吴江的一次午餐会上,我与毕春芳老师同坐一桌,经吴江文联主席刘强民介绍,毕老师说:“不好意思,我真的不记得。”我与上海歌剧舞剧院高明杰、钟墨龙也有过两封信的对话,那是在报纸上读到他俩的文章之后有感而发。

我不断地“发烧”,给心中的偶像写信,每一封信都是习作,谈体会,每一次都是对知识的探求。一个个的明星演员都认认真真地给一个无名小卒写回信,艺术的启蒙从函授开始,追星叠印着追索理想的足音。

京剧“四大名旦”之一的荀慧生在回信中亲切地称我为“伦章小同志”,竖式花笺上的小楷夸我的信“写得很有意思”。字里行间像他扮演的“红娘”一样热情活泼。从无锡人民大会堂、苏州开明大戏院,以及北京宣外山西街七号的寓所,荀先生先后给我两封信两张照片,把我引领到通向艺术殿堂的大路旁。

路还得靠自己走。20年后,我从一个追星族成为一名编剧。一批我曾追过的明星有的已经作古,有的离开舞台。又有一批著名演员扶持了我的作品,分别在我创作的戏里扮演角色。他们之中有:梅兰珍、王汉清、刘异龙、张静娴、华雯、张杏生、王汝刚、顾芗、张克勤、董红、张唐兵……当一个个新剧目上演时,我会情不自禁地想起彩云追月的岁月,想起艺术大师给予我的那一片真情,想起明星们的梨园美德,想起我在这条路上的艰难跋涉。

磨炼

20世纪六七十年代是苏南农村业余文艺宣传队的鼎盛时期,无锡县36个公社成立了36支文艺宣传队。宣传队人员的结构是松散型的,会唱歌的、会演戏的、会乐器的,从各个村镇召集拢来。演出的节目大多自编自演,有对口词、快板、歌舞、表演唱、小戏曲等,宣传的内容基本都是配合党的中心工作。除县文化馆编印的文艺材料,还涌现了一批以乡镇文化站为中心的业余作者。

我作为回乡知青,在江西读中专时参加过学生文工团,能吹笛子,弹三弦,会演戏。那时,农村宣传队的条件特别差,但是热情特别高。下乡演出,既无误工补贴,负责接待的村委会也不招待吃喝。宣传队的常规演出主要集中在夏季的“乘凉晚会”和冬季的“新春联欢”,村社联动,十几个大队连轴转。

从20世纪70年代中期开始,县文艺会演如火如荼,规定无论曲艺还是戏剧必须本土创作,从而使业余文艺宣传队从单一配合中心、活跃群众文化生活提升到一个新的层面。

在县文艺会演的推动下,中小学文艺会演、工矿企业文艺会演也红火起来。本镇中心小学约我编导一个少儿歌舞,我忐忑不安又跃跃欲试,面对着一次机遇和挑战。

儿童歌舞剧《送茶》串连了“送茶”“拾麦穗”两个生活场景。为了编导这个节目,我骑着自行车往返三十公里,到市里新华书店买了《红色娘子军》《纺织女工》等书籍,按动作分解图所示,照着镜子一个个模仿,将歌词、旋律糅合了芭蕾舞、民间舞,再结合儿童歌舞特点,并在“雷雨”桥段中穿插了武术元素,一对武术班的小哥俩在过渠道时“小翻”又高又飘,令人耳目一新。

排练过程中,我白天在劳动中体验着“谁知盘中餐,粒粒皆辛苦”的艰辛,晚上才洗尽两腿的泥浆走进校园,在同学们的等待中悄悄藏起一身疲惫,暂时忘却了自己是个“牛吃蟹”的农民。

音乐老师周子青毕业于美院,摘帽“右派”,为了儿童歌舞剧的乐队组合,从县拖拉机厂请来了手风琴,从查桥文艺宣传队借来了大提琴,这两位都是部队文工团转业的行家里手;又从无锡河埒文化站借来了笙演奏员,加上文艺宣传队的小乐队,器乐配置上了一个档次。在一次次策划中,周老师经常略施小计,兴奋我的神经,一斤黄酒、五两猪头肉、一盘花生米,师生俩喝得满面春风。

参加排练的同学不叫我农民伯伯,而是亲切地叫我陆老师。我没有想到这一声“老师”改变了我后半生的命运,这一声“老师”放飞了我心中的希望。

《送茶》在无锡县中小学文艺会演中崭露头角,名列前茅,还参加了1976年在无锡举办的“南方水稻会议”文艺演出。

县文艺会演的评比与公社的颜面挂钩,为了稳定队伍,提高人员素质,一批又一批的文艺骨干被安排进了乡镇企业,由此也推动了全县文艺宣传队的队伍建设。

我先后被安排在社办化工厂茶场当临时工,不满三个月,因为父亲的“海外关系”,经研究决定宣传队不留,临时工也不准用。因为在劳动中反复咯血,我被诊断为“支气管扩张”“左下肺炎”频发,由无锡市第一人民医院转上海胸科医院、华山医院治疗,医生建议无论手术还是保守疗法,都不适宜农村重体力劳动。

罗曼·罗兰说过:“痛苦这把犁刀一方面割破了你的心,一方面掘出了生命的新的水源。”宣传队进进出出不下十余次,先是从演员调整到乐队,每逢公社、大队、生产队召开三级干部大会,连乐队都不准我参加。一直到宣传队排演革命样板戏《沙家浜》,我被彻底扫地出门,报刊上也不准发表署名文章。

我一度悲观,但不想放弃。常想起毛主席的教导:“有利的情况和主动恢复,产生于‘再坚持一下’的努力之中。”

1975年我创作但没署名的小戏曲《夺瓜》被无锡市锡剧团选用,由著名锡剧演员梅兰珍、季梅芳主演,参加了无锡市国庆招待会。同年,苏州地区文化局拟组织小戏巡回演出,到无锡县选调节目时发现了小戏《夺瓜》,但提出要换一个演员。无锡县文化馆副馆长任梅推荐了这个小戏的编剧。经研究,地区文化局副局长俞暄亲自来到公社,与分管文教的党委副书记王骏见面商借。在“重在表现”的绿灯下,经历了长期的痛苦磨炼之后,我终于得到了宝贵的机遇。

苏州地区小戏演出队组织了6个小戏在吴江平望镇集中排练。其中有吴江锡剧团的《芦花荡》《两只摇篮》,太仓沪剧团的《朝阳湖畔》,无锡县锡剧团的《红菱嫂》,无锡县业余文艺宣传队的《夺瓜》,沙洲县文艺宣传队的《大路朝阳》。一个月之后,开始在地区所属的沙洲(张家港)、昆山、常熟、太仓、吴江、吴县、无锡、江阴等地巡回演出。在此期间,业余演员跟着专业演员练嗓、搁腿、走圆场,加上搬道具、扛灯箱……从乡间小路一步步走进了人生的“上场门”。

巡回演出结束,我没有想到地区文化局继续发函商借。

告别了山环水抱的太湖小镇,告别了门前屋后的蝉鸣蛙唱,1976年酷夏,我从农村走进城市,火辣辣的太阳透过五卅路两旁的梧桐,洒下一地梦幻。当我走进“中共苏州地区委员会”大院时,我发觉背后似乎有人跟踪,回头一看,是自己的影子。

我没有奢望在此生根开花,随身携带的一只瘪塌塌的旅行包可以作证,出门时我对妻子作过交代:“一过霜降,我就回家割稻。”我不知道1976年的神州大地正涌动着炽热的地火,国家的前途即将拉开充满阳光的序幕。