十二年行摄传统手艺人

许志伟

无数的代碼和机械,正在代替人们的双手,造出冰冷而重复的东西。时代的主流,是追求高效的生产模式,满足庞大的人口需求,却几乎摧毁了我们曾经拥有的手工艺,似乎我们再也慢不下来,用心和手的温度为生活作注。

十几年来,我背着相机奔走于城里乡间,尝试在各色作坊和工作室里,寻觅中国传统工艺散落的拼图。拍摄计划可能仅仅源自网上一张模糊的照片,甚至一个无从考证的传闻。乐此不疲的缘由很简单,我的镜头面对的是一部实景版本的《天工开物》。通过行摄,我感知世界的丰富多彩,也揭示未知领域的隐秘。通过与手艺人对话,满足了我的好奇心,也给了我语言不能尽述的感动。我完全融化在这一个个异乡里,观察、理解、靠近,然后,获得作为报道摄影师梦寐以求的影像。

几个世纪前的苏州和扬州是“红尘中一二等的富贵风流之地”,诸般风雅韵事在物质文明高度发达的江南蔓延开来。其中士族文人津津乐道于水木清华,追求生活细节的高度艺术化、精致化。他们亲自参与设计园林、水石、家具、文玩,醉心于怀袖雅物的精致隽永。小小身外长物,可观人之神韵才情。其中,就包括在方寸间记录乾坤万化的核雕。

作为地域特点鲜明的传统手工艺,核雕也被称作“苏州的核雕”。在苏州,这种以橄榄核甚至桃核等不值当的小物件作细巧玩物的手艺,一直顽强地传承延续着。我曾走过苏州乡下,见证当地传统风物的恢复:藏书镇附近的水巷子和石桥渐渐多起来,白墙黑瓦的小院落也多了,很有些老苏州的味道。赵华新的核雕工作室就藏在这些院落中,当我走进去时,他正在挑选核子,一麻袋橄榄核被倒进竹匾里,充分干燥后更显得灰头土脸,甚至还扬起了一阵灰尘。

一粒最大直径超过2.2厘米,长度4.5厘米左右,颗粒饱满、光滑、红润的核,才是核雕大师们的心头好。赵师傅拈了一颗在手里端详着,“这样的好料子,百里无一呢。”他笑着说。核雕所用的橄榄核来之不易,一棵橄榄树采摘下的一百斤核中,能选出来的好料也不过1-2斤,且要在阴暗通风的地方自然干燥两三年,才能摆上核雕师傅的工作台。

赵师傅的雕刻台,不过是一张红漆斑驳的旧课桌,再加上一把藤椅,几十把刀具,基本就是他所需的全部家当了。在镜头前,一块木板牢固地钉在桌上,满是刀痕,显然用了许久了。作为传统手工艺,这些工具并不繁缛,有些甚至是师傅们根据使用习惯自己制作的。就是这样一把刻刀,将一枚枚粗陋的橄榄核雕刻成精美的艺术品。

我有幸记录了核雕作品诞生的过程。镜头下的技艺,也无非是刻,镂,钻,切,割,冲,剥而已,几把精钢锻制的小刻刀如画家手中的笔,一为剥离,一为添加,游走间,并不按常理,也无定势,落刀不可差错,犹如对弈落子无悔,不可逆转……一件作品由此诞生。

欣赏核雕作品是一件趣事:当摆放在紫檀小架几上,斜阳的暖调给了它厚重的包浆,细赏之,但见古松遒劲,画亭翼然,远处江平水阔,沙鸥翔集,山色葱茏。有蓑笠翁拄杖行于短桥,踯躅间欲登江中扁舟而行……宋人画意跃然而上。

夜雨篷窗,摩挲把玩之际,谁曾记得这枚核桃当初土头土脑的模样儿?

扬州有着江南的精细,巷子里的老宅门也不容小觑,绿柳深巷,人倚朱门,里面多半是可游可居的老式园子。人文及物质环境精致如此,这样的园子里,自然也应有“丝竹悠扬管弦疾”的场景,琴和这座城市的文化脉络一直没有割裂过。

循着扬州韵味,我拐进东关老街的一处旧宅,宅中角落夏有芭蕉听雨,冬可寻梅煮茶,斫琴师饶锋在宅中打造了一番古琴天地。

斫琴是扬州特有的一门制琴手艺,二字古朴而讲究,“斫”颇有古意,音同“琢”,是砍的意思。为何用这个古语动词,大抵制琴之前,需大刀阔斧砍劈木料之故吧。“琴”字从音乐的“乐”发展而来,甲骨文中乐字上“丝”下“木”,意思是“丝张于木上为琴”,到大篆时期,演化出了“琴”这个字。

斫琴时对“木”有无数讲究。经验丰富的斫琴师都认为,古琴的面板应该软一些,而底板应该硬一些。因为琴面拟为天,天为阳气所聚,故多用松透的桐木、杉木为材;琴底拟为地,地为阴气所集,多用坚实的梓木、楠木。“对于斫琴师来说,这或许是个人喜好的问题,很多高手都喜欢杉木,因为桐木虽然比较容易振动,但细腻的程度却没有杉木来得到位。” 饶锋说。

在我的镜头中,饶锋在桐木板上简单地勾勒出古琴的线条,在出胚后掏挖琴腔……古琴的设计理念中,有山,有水,有人与自然的高度契合。饶锋斫琴时,神情肃穆,我将江南风韵的古典窗与他的侧脸一并入镜。中国文人对大自然有一种理解和崇敬,手艺人亦是如此。

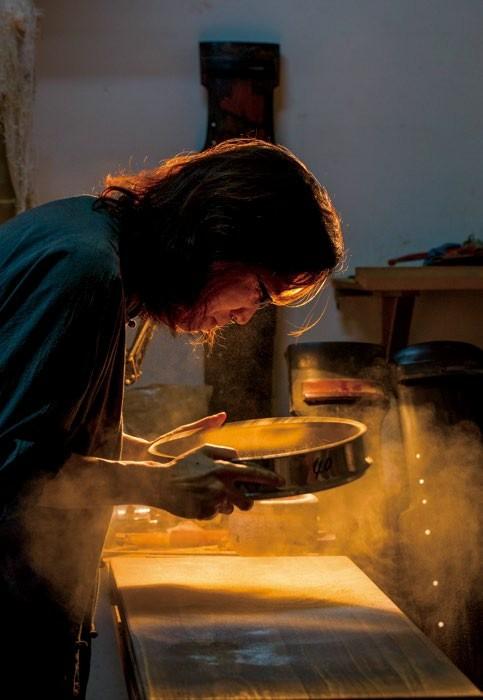

值得一提的是,古琴用的大漆必须和鹿角霜一起配合使用,鹿角霜就是梅花鹿的角,“选择鹿角是有典故和道理的。”饶锋介绍说,“古人认为,鹿鸣之声,悠扬和畅,用于古琴之上,颇有韵致。这个东西密度适中,松软相宜,尤其是它还有中空的小颗粒,能够充分把大漆吸附起来,做琴,最宜。”他把最细的一份鹿角霜倒进筛箩里,轻轻晃动起来,鹅黄色的灯光下,鹿角霜散落在铺好的宣纸上,真个如霜似雪。

很多时候,相机是具有侵略性的物件。即便是执行一線杂志重点选题的报道任务,我也不会穿着那种缝着几百个口袋的茶色背心,那将提醒我的拍摄对象:“哦,那边有个照相的。”镜头里会得到一些满是疑惑甚至敌意的面孔。

所以,装备一个帆布背包、卡其布的裤子、格子衬衫、可换镜头旁轴相机,加上善意的微笑,会让自己看起来更像个游客,能够轻易地混进古巷子、旧作坊、门楼边的象棋摊、羊杂汤店里的厨房、居民的老宅院……真正“融化”在异乡里,才能体会到一碗馄饨、一碗汤圆,或是一块豆腐干中的人间烟火。

除了捕捉江苏的江南韵味,我也时常走访安徽,寻找街巷里的徽州风物。2014年,我踏上休宁县的万安老街,记录了一间豆腐作坊和作坊主人的故事。

这家的豆腐坊开了一百多年。早在咸丰十一年的时候,杜延年的祖先就在这里开办了豆腐作坊,烟火不断,手艺不断。杜延年初中毕业时,父亲去世了,他只得辍学接了这家祖上传承的豆腐作坊,这一做就是76年,如今他已经94岁高龄。除了居住的屋子里渐渐添置了电灯和磨豆机,其余的,跟一个多世纪前没什么两样。

作坊产出地道的徽州豆干,而且是纯手工制作的。一板豆腐做好后,用刀划成四厘米见方的块儿,用棉布包裹起来,再放回木板上。当五六板做成后,就可以压豆腐干了。作坊里使用的木头压机包浆厚重,操作它的,是坊主那年过花甲的女儿杜淑雯。只见她仔细地把包好的豆腐板子码到位,然后把巨大的木杠子插进槽子里,绑上麻绳,压上石块。通过杠杆作用将豆腐里的水分和孔隙一点点挤压出来,此时,空气里游离着豆香,回荡着木头细微的咯吱声……我和他们一起等待了半小时之后,眼见白净的豆腐块儿从颤颤颠颠的样子,变成了薄薄的,满是棉布纹理的豆腐干……卤好的豆腐干被码得整整齐齐放在竹匾里,俨然已是老汉的杜延年坐在它们旁边,我拍下了他们的合照。

尝上一口这手工豆腐干,紧致弹牙,柔韧筋斗,豆香扑鼻,完全不同于机器生产出来的大路货。这时,邻居走进来,老汉头也不抬:“多少?”“半斤,钱在这里,走啦。”我听着这白描般的对白,只觉得生意和情谊都没有亏欠。

年复一年,除了过年时有三天休息,杜家人一直就这样做着豆腐、豆腐干、毛豆腐、豆腐皮,手艺被街坊邻居称道。但每天从凌晨三点开始忙活,一天也只能做出七八斤豆腐干,一斤豆腐干只卖十元。微薄的收入和匠人精神一起,支撑起了这门古老的手艺,让传统的中国味道有机会传承下去。

乡间小食往往藏着一份简单的温暖,它们最不起眼,但最熨贴人心。除了手工的豆腐干,休宁还有“打饺”。休宁县有条佩琅河,穿过清代画家汪士慎的故乡榆村。在这里,一碗热腾腾的徽州传统打饺也多了几分讲究。

打饺即小馄饨,徽州人称它为“点心”。我拍摄过制作打饺的过程,擀皮、剁馅儿、入锅……仅仅几幅画面就足以让人垂涎三尺。它的皮子是纯手工擀的,从面粉变为打饺的皮子,需要不停擀面两个半小时以上:皮子被铺在板子上,裹在擀面杖上,在一双沾满面粉的手中,渐渐被拉伸得轻薄通透。而下锅、出锅的场景更是挟着热气和香气,成为这场演出的高潮。巷子里,一口老铜锅一分为二,一半烧水,一半煮打饺,锅下柴火正旺,噼啪作响,锅上打饺被赶下板子,咕噜噜滚进水中。待它们被捞起,已经呈现出玉一样的成色。蓝边大碗内,小块猪油、细葱花、碎油渣、榨菜末早已伺候停当,打饺入碗后还没完,竹筒里的黑胡椒轻轻洒落汤中,方有灵魂。

走了多年的长街短巷,我深感从生活的琐碎中也能品出雅致和风趣。

在江南,最宜用油布伞这种传统家什。试想青石、玄衣、雨巷怎能容下镀铬、化纤、塑料?一柄小小油布伞,由竹、棉布、桐油共同成就,古拙而素雅,可谓中国传统中最高的审美境界之一。一部《白蛇传》,中国人感动了几百年。断桥相遇,白蛇手上那把找许仙借来的油布伞,寄托了多少人的情思和唏嘘。

安徽涇县孤峰村的郑国民,一辈子都在和雨伞打交道,这既是他的生意,也是祖上传下来的本事。他说,从乾隆年间开始,郑家就一直在做油布伞的生意,他们家人用祖辈传承下来的手艺,就地取材,为人们制作油布伞。“就是现在,农村里的人还是喜欢我家做的伞,面积大,结实耐用,还避雷哩!”郑国民的脸上浮现的是骄傲。

时代所趋,流水线制作的折叠伞还是将古老的油布伞挤到墙角。曾经,在全盛时期,整个泾县孤峰村,就有千余人从事传统油布伞制作,街市上更是伞铺林立。而如今,郑国民的作坊,是整个江南尚存的,有一定生产能力并秉承传统工艺的油布伞作坊。如今,这个传统作坊的“从业人员”,几乎都是高龄老人,最年轻的也有六十岁左右了。

一把完全按照古制完成的油布伞,需要经过制伞骨、伞芦盘、伞柄、伞衣、伞架以及装伞衣、油伞等主要工序,其间还有选竹、刨竹、分片、打孔、排竹、晾晒等十几道小工序,而且只有锤子、锉刀、量尺、剪刀、钻子这些简单的工具为伴,费时一周方能完成。

拍摄油布伞时,很难不被那鲜活的颜色吸引。无论它们是密密地挤在屋子里,还是以张扬的姿态,放在院子中晾晒,拍出的画面都是一片亮眼的橙黄色——在以灰色调为主的建筑中,渲染出了最撩人的江南风骨。

这么多年在传统手工艺人群中行走,我发现,在中国传统手工行当里,手作的物件更讲究实践和重复,抛开形制和定式,理论在这里似乎并没有什么实际价值。另一方面,子承父业是最顺理成章的传承方式,这种心口相传的模式,让行当中的太多故事,很少能被梳理成文字而流传下来。真是既古典,又固执。

每一次对老手艺的拍摄,我都要历经千辛万苦,从现代生活中走出来,去到另一个完全不同的空间。一次次,我将自己“运”到某个特定的时空,这些地方没有柔软的床垫,网络信号是奢望,当地的语言有时如同天书,甚至饭菜也难以下咽……可以这样说,这些陌生的风景与我的世界,似乎完全没有交集。

但或许正是因为如此,我对这一切充满了极大的好奇。我一再拿起相机,奔赴一个又一个老式作坊,它们就像一个又一个的时空胶囊,没有打算跟上现代化的潮流,固执地保持着几十年前、几百年前的模样。是的,我就是种种老手艺的记录者,是每段故事的聆听者。现在,让这些影像代替他们和我,来畅所欲言吧。

(编辑 罗润垚)