豆豉和淡豆豉微生物组与功能成分研究进展

徐菁雯,王伟明,史海粟,陈丽艳,胡心玉,赵 悦,乌日娜*

(1.沈阳农业大学 食品学院 辽宁省食品发酵技术工程研究中心,辽宁 沈阳 110866;2.黑龙江省中医药科学院,黑龙江 哈尔滨 150036)

豆豉和淡豆豉都是主要以完整豆粒为原料,微生物发酵获得的中国传统发酵产品。从南宋开始,淡豆豉作为中药材进入了人们的生活,豆豉则逐渐转化为食品食用[1]。豆豉多以黄豆为原料,根据地区和工艺不同,可大致分为细菌型豆豉、毛霉型豆豉、根霉型豆豉和曲霉型豆豉,多用作调味品。淡豆豉则以黑豆为原料,通过青蒿和桑叶辅助发酵,相比于豆豉发酵多一个再闷过程,作为中药具有解表、除烦、宣发郁热的功效,常用于治疗感冒、寒热头痛、烦躁胸闷、虚烦不眠等病症[2]。

多年来,食品领域主要针对豆豉的工艺、风味和品质等方面进行研究和应用,对其中功能成分的研究和开发尚在起步阶段,而中医药领域研究者则主要关注淡豆豉功效成分提取和疗效,对其形成机制和产品开发不足。随着淡豆豉被列入《既是食品又是药品的物品名单》,豆豉和淡豆豉其中功能成分的临床研究和在功能性食品研发中的潜力受到关注。尤其在新冠疫情期间,大豆发酵食品对新冠病毒的预防功效,也成为新兴研究关注的方向之一[3]。本文对近年来关于豆豉和淡豆豉微生物组学分析与功能性成分相关研究进行综述,总结在豆豉和淡豆豉发酵过程中微生物组成和活性物质变化间的相关规律,为后续研究提供理论依据,期望可以用于优化豆豉和淡豆豉的生产利用。

1 豆豉和淡豆豉发酵微生物组研究

豆豉和淡豆豉多为自然发酵生产,参与发酵微生物种类繁多,且由于我国幅员辽阔,地区间环境条件相差巨大,因此不同地区不同发酵工艺所生产的豆豉和淡豆豉中含有丰富微生物资源,包括很多中国特有的微生物群落。但自然发酵易受杂菌污染等问题也是不可避免的,要在合理利用传统发酵食品中微生物资源的同时,优化发酵过程,采取纯种发酵,最大限度的保证豆豉和淡豆豉原先的风味、功效并且提高产品质量。

高通量测序、扩增子分析、宏基因组学和宏转录组学以及宏蛋白质组学和高分辨率代谢组学等组学技术在探索传统发酵食品微生物群落动态和功能表征方向上的应用在近几年来飞速发展,在探索了食品发酵的潜在机制的同时,揭示了发酵食品是有价值基因和生物活性物质的重要来源[4]。

在过去的一段时间中,通过分离筛选的方法,已经对于豆豉和淡豆豉在不同发酵阶段和不同地区之间微生物组成进行过一些研究对比。如通过对不同产地淡豆豉成品进行分离筛选,从河北、黑龙江等七地样品中都有发现毛霉(Mucorsp.),从甘肃样品中还各分离出了一株青霉(Penicilliumsp.)、在广州样品中还分离出一株根霉(Rhizopussp.),而在甘肃、安徽和广州样品中还筛选出曲霉菌(Aspergillussp.),仅在甘肃和广州样品中各分理出一株微球菌(Streptococcussp.),说明主要还是以真菌为主[5-6]。而在神农架采集的豆豉样本中也筛选出4株枯草芽孢杆菌,但未分离出乳酸菌[7]。分离筛选的方式有助于解豆豉和淡豆豉中存在的菌,但由于分离筛选条件及菌种之间抑制等原因,并不能完全分离所有菌种,并且如果对发酵过程菌种进行分析对比,以分离筛选的方式操作起来较为复杂且可能不够全面。

随着高通量测序和宏组学等飞速发展,将组学技术应用于分析发酵食品在发酵过程中微生物组成动态变化的研究也越来越深入。在国外,组学技术在发酵食品中的应用对发酵大豆食品微生物菌落分析做出了很大贡献,如对印度、不丹、尼泊尔等地区的传统发酵豆制品kinema中的细菌和真菌中的组成进行了分析,发现了每个国家样本中独特的属,同时发现枯草芽孢杆菌(Bacillus subtilis)是共同的核心细菌,并对其进行功能预测,最大功能主要是谷氨酸的代谢[8]。在韩国传统发酵豆制品Doenjang和Ganjang中通过比较研究,发现以嗜盐或耐盐微生物为主要优势,在Doejang中德巴利菌(Debaryomyces)和葡萄球菌(Staphylococcus)占优势,而最终产物多为异黄酮、大豆皂苷和氨基酸,而在干酱中生物胺和类苯基丙烷含量丰富,可能由于其主要优势菌为酵母(Meyerozyma)和四联球菌(Tetragenococcus)[9]。

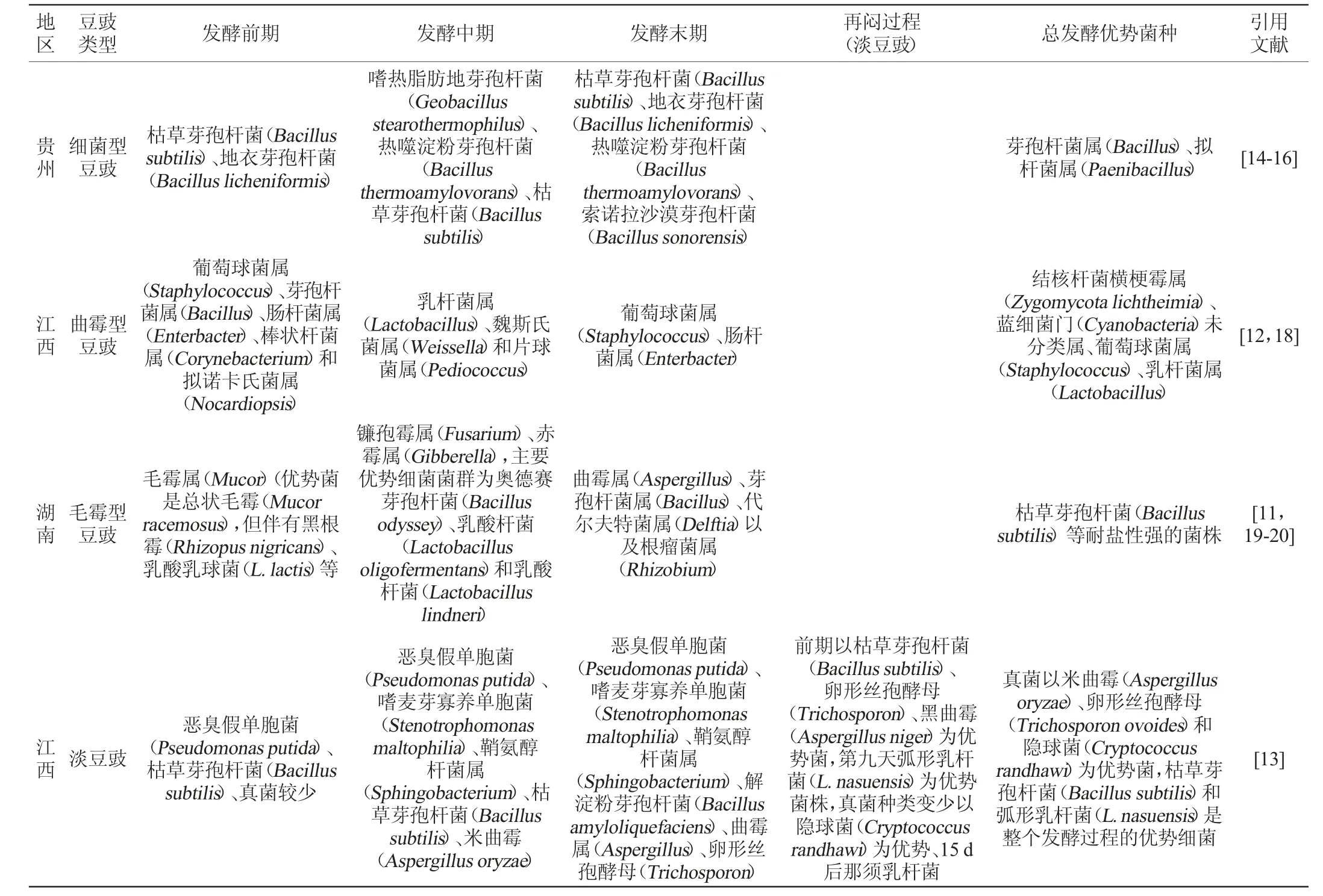

代谢组学分析有利于了解发酵食品中微生物群落变化[10],近期组学分析豆豉和淡豆豉发酵过程中优势菌种的动态变化见表1[11-20]。

表1 不同地区豆豉和淡豆豉微生物差异Table 1 Microbial differences of Douchi and Dan-douchi in different regions

续表

以曲霉型豆豉为代表,在发酵前期葡萄球菌属占优势地位,在中期乳酸菌细菌属会逐渐占据优势,而在发酵后期,葡萄球菌属(Staphylococcus)和肠杆菌属(Enterobacter)又会重新成为优势微生物[12,21]。毛霉型豆豉在制曲过程中主要由细菌、真菌进行作用。在细菌中,魏斯氏菌(Weissella)是发酵前期的优势菌属,芽孢杆菌(Bacillus)、乳酸杆菌(Lactobacillus)是后期的优势菌属;在真菌中,总状毛霉(Phycomycetes)是优势菌属,另外几种根霉也在豆豉的糖化中起到重要作用[22]。细菌型豆豉则是以假丝酵母(Candida)等酵母菌以及曲霉(Aspergillus)、毛孢子菌属(Trichosporon)、米根霉属(Rhizopus)为真菌优势菌种,芽孢杆菌属(Bacillus)、魏斯氏菌属(Weissella)、片球菌属(Pediococcus)、葡萄球菌属(Staphylococcus)等多种细菌为优势菌种[23]。

从淡豆豉中筛选出的菌种大多为霉菌,还有少部分细菌[5],可能是因为淡豆豉发酵过程中,高温环境较多,导致在整体环境下,细菌比较难存活,而霉菌占据主要优势。分析淡豆豉不同发酵时期的菌种变化,随着发酵过程进展,毕赤酵母(Pichia pastoris)、桔青霉(Penicillium tangerinii)、米根霉(Rhizopus oryzae)、罗伦隐球酵母(Saccharomyces lorendii)等菌种逐渐出现,总发酵前期主要是微球菌和酵母菌占优势,在中期时,推测由于发酵温度较高,不利于细菌和酵母菌的生长,或者由于不同菌种的生长速度不同,霉菌生长的速度慢于酵母,而在霉菌占据优势后,抑制酵母菌的生长,从而使霉菌在发酵中期成为优势菌,后期细菌和酵母菌再度成为主要优势菌种,但整体过程中粗糙脉孢菌(Neurospora crassa)、烟曲霉(Aspergillus fumigatus)、黑曲霉(Aspergillus niger)、日本曲霉(Aspergillus nippon)始终占较高比例,所以推测粗糙脉孢菌和曲霉为主要优势菌种[5,13]。

2 功能成分及其机制研究进展

豆豉和淡豆豉是以豆类为原料,在多种微生物混合发酵后,获得累积大豆异黄酮、大豆低聚糖、活性肽等多种活性物质的最终产品。通过研究发酵前后功能成分变化规律,根据相关成分在疾病保健功能研究和临床研究中的进展,进一步利用其功能成分开发相关产品。

2.1 发酵前后功能成分变化

大豆中营养物质丰富,含有皂苷、异黄酮等生物活性物质,具有预防心血管疾病、抗肿瘤等作用[24,25-26],但大豆中异黄酮(soy isoflavone,SI)和皂苷等活性物质多以糖基取代形式存在,难以被人体吸收利用,而通过发酵,可以将异黄酮苷、皂苷等分解为异黄酮苷元、低糖链皂苷存在,更有助于人体吸收利用[27]。通过对大豆发酵前后物质含量的测定发现,在发酵后,SI含量不变,大豆苷元和染料木苷含量减少,而可以通过诱导细胞凋亡,起到抗病毒的作用[28],更易被人体吸收[29]的大豆苷元和染料木素含量增加[30]。

另外发酵也会产生一些新物质,如γ-氨基丁酸(γ-aminobutyric acid,GABA)也是近年来深受大家关注的一种功能性物质,有一定的抗抑郁、改善失眠等作用[31-32],在黑豆中未有被检出的报道,但是经过发酵后,在淡豆豉中检测出GABA,并且含量相对较高[33]。陈青峰[34]通过研究发现,GABA的形成主要在淡豆豉发酵的再闷阶段,推测乳酸菌、大肠杆菌(Escherichia coli)、真菌、枯草芽孢杆菌(Bacillus subtilis)等可能是GABA生产的主要发酵微生物。

此外关于发酵前后,大豆中的一些酶在人体中的利用和代谢效率存在一定区别也深受关注。很多研究表明,发酵后大豆的抗氧化性和血管紧张素Ⅰ转移酶(angiotensin transferase,ACE)抑制活性得到了进一步提升[35-36]。另外随着发酵过程进展,微生物的代谢产物不断累积,增加活性,很多研究也说明发酵豆制品中异黄酮的利用率和代谢率的提高[29],其主要机理也可能是随着发酵时间变长,β-葡萄糖苷酶的活性增加,由于β-葡萄糖苷酶对于异黄酮苷元和酚类的消化吸收有一定的促进作用,对于人体更好的吸收大豆中的营养物质有很大的帮助[35]。

2.2 功能成分在慢性疾病防治中的应用

现代社会,由于环境及人们自身的原因,慢性病的发病率越来越高,但目前在临床医学上,对于慢性病的治疗还缺乏快速有效的治疗手段,只能通过长时间服用药物进行慢性治疗。相较于带有不良副作用的药物,食品中对于预防和控制慢性病的有效功能成分物质,能够通过饮食摄入,再被人体吸收利用,从而对慢性病起到防治的效果。

2.2.1 在心血管疾病治疗中的应用

发酵大豆中含有很多对控制血压和改善血管功能有效的物质,如多酚、降压肽、GABA等[36],所以被认为对于心血管疾病有一定的预防和改善作用。如豆豉和淡豆豉中都含有的SI对心血管疾病就存在积极作用[25-26],研究表明,在补充SI后,因为炎症因子水平降低,活性氧生成减少,抑制转酮醇酶(transketolase,TKT),激活依赖于环腺苷酸(cyclic adenosine monophosphate,cAMP)的蛋白激酶A(protein kinase A,PKA)、调节血管舒张因子和收缩因子比例等途径,在一定程度上改善血管内皮细胞功能,降低血管通透性[26]。同时,SI对于修复神经损伤也有一定的作用[37],所以对于脑卒中这类没有特效药的神经疾病,也可以充分提取利用豆豉和淡豆豉中的相关有效成分进行预防性功能产品的研发。

由于ACE可以催化血管紧张素Ⅰ转化为血管紧张素Ⅱ,从而导致高血压,所以ACE是高血压预防和治疗中一个重要的抑制位点,合成ACE抑制剂被广泛用于控制高血压,但长时间使用这些合成药物会造成肾功能下降、肺癌风险增加等副作用,所以天然来源的ACE抑制肽可以提供更安全的治疗手段[38]。大豆也被认为是很好的ACE抑制肽天然植物来源,很多发酵大豆食品都被证实含有丰富的ACE抑制肽,包括豆豉等[39-40],经试验发现,大豆中ACE抑制活性在发酵后明显增强[36],是良好的食物源性ACE抑制肽生产来源。

除此之外,异黄酮中的金雀异黄酮、染料木黄酮等都能一定程度抑制脂肪的生成[41],有效地预防肥胖引发的健康问题,如肝炎、脂肪肝等,也可以减少心血管疾病并发的几率,对预防心血管疾病起到重要作用。

2.2.2 在神经疾病治疗中的应用

随着人口老龄化越来越严重,阿兹海默症也成为近年引起人们重视的一种最常见的神经退行性病变,研究证明大豆异黄酮(SI)可以通过抗氧化应激,抗神经毒物性物质损伤,促进神经营养因子表达,保护血脑屏障,降低炎性反应达到抗阿尔兹海默症的作用[26]。JANG C H等[42]通过动物实验,说明大豆异黄酮改善了大鼠卵巢切除模型的认知功能,且通过抗氧化活性减轻一氧化氮生成,减轻β-淀粉样蛋白肽(beta amyloid peptide,β-AP)毒性,改善β-AP导致的阿兹海默症动物模型神经元死亡的损伤,还可以通过抗炎活性、调节细胞信号通路和抗氧化活性减少神经元死亡并防止神经系统退化[42]。抗氧化剂对氧化应激密切相关的神经退行性疾病产生有益影响。

同时异黄酮被证明对另一种同样常见的神经性退行性疾病帕金森症也具有一定的防治作用,金雀异黄素可保护多巴胺能神经元免受帕金森模型中脂多糖诱导的神经炎症的影响,同时异黄酮对多种组织中线粒体生物发生和自噬具有影响,帕金森被证明与线粒体自噬失调有关,从而说明大豆产品中的异黄酮为帕金森提供了治疗和一定的预防潜力[42]。

另外,通过芽孢杆菌发酵的大豆发酵品中因为含有更高含量的γ-聚-L-谷氨酸(γ-polyglutamic acid,γ-PGA),可以有效地提高葡萄糖代谢和记忆功能,也可以改善记忆功能[43],基于此结论可以研发相关提高记忆力的功能产品,GABA经动物实验也被证实对抑郁症有一定的作用,可以很好的改善小鼠的快感缺失、行为绝望等抑郁症状[44],但具体作用机制和与淡豆豉中其他物质协同相关,还是只与GABA相关需要进一步研究探索。

2.2.3 其他临床研究及功能成分

发酵大豆食品对于糖尿病、癌症这类疾病也有一定的预防和治疗作用。在发酵过程中,大豆的α-葡萄糖苷的活性显著增加,尤其是在中后期有大幅增加达到较高水平,可以对高血糖和二型糖尿病起到治疗作用[35]。除此之外,γ-氨基丁酸(GABA)通过试验表明,对于糖尿病也有一定的治疗和预防作用[45-46],可以通过阻止脾细胞和MHC-Ⅱ蛋白识别来为治疗一型糖尿病提供临床靶点和其他治疗资料[45]。

从发酵大豆中分离出异黄酮对慢性粒细胞白血病有一定的治疗和预防作用,因为异黄酮可以诱导K562细胞周期停止,自噬甚至凋亡,通过对异黄酮抗白血病作用的转基因组学研究,为白血病靶向治疗等提供了新的治疗方向[47]。淡豆豉中的提取物对癌细胞增殖调节和促进癌细胞凋亡有一定的效果,最新研究发现[48-51],大豆异黄酮中的金雀异黄素可以通过使非编码核糖核酸(ribonucleic acid,RNA)失调,达到抗肿瘤作用。

豆豉和淡豆豉作为中国传统的两种大豆发酵食品,有较高的药用价值和食用价值,但是目前在食品领域关于豆豉的研究较多,主要集中于菌群、发酵工艺上,相关淡豆豉的研究较少,在医学领域相关临床研究方面存在不足,尤其是物质转化和功能性成分研究比较单一,大部分还集中在异黄酮,近年我国来关于GABA的相关分析逐渐增多,但是相比于其他国家,我国在大豆发酵产品相关功能活性研究方面还有明显差距。在日本,关于纳豆临床应用起步早,并已经取得了一定成果,而在韩国发酵食品作为功能性食品在多种疾病上的治疗作用也被不断强调[52],而豆豉和淡豆豉其中的活性成分价值还未被完全开发,尤其是淡豆豉,作为历史悠久的药食两用食材,需要对发酵过程中物质变化情况进行了解和掌握,研究功能物质在不同疾病的具体临床使用,对充分利用传统发酵食品资源提供进一步的参考依据。

3 豆豉与淡豆豉工艺改良进展

随着生物组学技术在食品中不断深入应用,逐步解释了发酵食品中微生物作用机理,通过改良菌种,采用纯菌发酵逐渐成为发酵工艺改进的方向。

现在多有通过采用高活性菌发酵或多种菌种混合发酵,来提高产品中活性物质含量。例如在细菌型豆豉中,通过利用前期筛选出的贝莱斯芽孢杆菌(Bacillus velezensis)进行豆豉发酵,可以得到低生物胺水平的豆豉,在优化发酵条件后,以最佳工艺参数进行发酵后,得到的豆豉产品品质优异,具有典型的豉香味,生物胺含量降低,尤其是其中的精胺、酪胺、苯乙胺,提升了产品的安全性[53]。

豆豉纤溶酶作为从发酵豆制品中获取高产菌种来生产的代谢产物,发展时间较长,相对工业发展也较为完善,最早是从豆豉中分离得到的具有溶纤能力的蛋白酶[54],在淡豆豉的炮制过程中也有发现[55],这几年多用于降压或预防高血压相关药物研究,以及应用于针对高血压人群研发的食品中。如通过前期筛选获得优良的贝莱斯芽孢杆菌进行发酵生产出的水豆豉,在优化发酵条件中,其中豆豉纤溶酶活性约为市售水豆豉的400倍[56]。

除此之外,研究表明,通过从豆豉中分离出的贝莱斯枯草芽孢杆菌确定了表达蛋白酶的相关基因,采用基因工程技术对大肠杆菌进行改造后,可将其作为工程菌大量生产蛋白纤溶酶这种天然溶栓剂,因为其价廉、安全、活性高,生产成本低,生长周期短的特点,应用前景广阔且市场竞争力强[57]。

GABA作为淡豆豉中具有一定抗抑郁作用的活性成分,被认为可能是淡豆豉解表除烦的主要成分[32],近年来备受关注,陈青峰[34]通过研究发现,GABA的形成主要在淡豆豉发酵的再闷阶段,推测乳酸菌、大肠杆菌、真菌、枯草芽孢杆菌等可能是GABA生产的主要发酵微生物。如果可以通过进一步的研究确定生产GABA的菌种,并从淡豆豉中分离获取优秀生产菌种,对生产GABA并且用于其他功能性食品研发或优化发酵菌种增强淡豆豉中GABA含量也有很大的帮助。

4 结论

豆豉和淡豆豉作为我国传统发酵豆制品,在食品应用领域范围主要集中于发酵菌种改良,向低盐化发展,二者中含有的微生物资源丰富,含有多种优势细菌和真菌,包括很多当地土生菌种,是可以充分进行利用的菌种资源,并且很多菌种在功能性成分产生过程中起到了重要作用,也更具有开发和利用的价值。但对于不同地区淡豆豉中的发酵过程不同阶段微生物组,以及各个阶段优势菌种及相关代谢作用还有待进一步研究。