辽统治的明示与隐喻:辽朝国家祭祀与地方祭祀的宗教联结

燕志磊

(曲阜师范大学历史文化学院,山东曲阜 273165)

辽朝礼仪制度具有特殊性,其礼上承唐下启金,并受到中原汉族王朝的深刻影响。辽朝依照中原王朝的礼制构建起吉、凶、军、兵、嘉这一较为完整的礼仪体系,而祭祀之礼又是辽朝礼仪制度中不可或缺的重要一环。礼仪制度的出现与当时的社会情况息息相关,加深对地方祭祀的理解,是了解民间信仰与地方思想文化状况、获取地方经济形态的有效途径;对于国家与地方祭祀之间关系的把握是考察辽朝相关制度颁行原因的一个侧面,因此从国家与地方两个层面及大的时空观出发研究辽朝祭祀显得尤为重要。

一、辽朝祭祀的两个层面

要全面把握辽朝祭祀的相关情况,需从国家和地方两个层面入手。国家层面的祭祀彰显统治者的意志,是其治国理念的信号,更成为皇权核心的一种体现;地方层面的祭祀则是皇权影响下的产物,是社会制度发展成熟与否的标志。无论是以国家祭祀中帝王的心迹为起点,还是回到地方祭祀的教化和祈福之功,政治因素都已深入祭祀的骨髓之中。

(一)国家大典的举办——皇权的彰显

在中国传统社会中,礼仪是与律令并行的治国准则[1]108。一定时期礼仪制度的制定总与当时的政治、经济等多方面的社会情况息息相关,礼仪制度并不是凭空出现的。

1.辽朝主要祭祀礼仪的制定

唐开元至贞元年间,契丹部族受到打压,如何解决外部的危机和增强本民族的凝聚力成为契丹部族首领亟需解决的问题。基于上述原因,各种礼仪应运而生并最终形成了极具特色的辽朝礼仪制度。辽朝祭祀活动主要展现于吉礼中的柴册礼、再生礼、祭山礼。《辽史》卷四十九《礼志·序》载:“遥辇胡剌可汗制祭山仪,苏可汗制瑟瑟仪,阻午可汗制柴册、再生仪。”[2]833阻午可汗为契丹遥辇氏第二任可汗,大约在开元二十三年至天宝四年之间制定了柴册礼与再生礼,两种制度关系极为密切。柴册礼并不是契丹首创,其源甚早,“燔柴祭天,本为中原古礼”[3]。中国古代建国大都举行相关仪式以示正统。这一时期表达正统性的形式并非唯一,“南郊礼”作为君主“始受命”[4]8930的标志,极具代表性,受到历代君主的重视。南郊祭天,北郊祭地,是皇帝登基之后的重要祭祀活动。一般在都城南郊择地筑土成坛,亦称圆丘、圜丘。坛上积柴,取玉帛及牲体置于其上焚之,使“烟气之臭上达于天”[5]201。《仪礼·觐礼》有:“祭天,燔柴……祭地,瘗。”[6]533《尔雅·释天》载:“祭天曰燔柴。”[7]409再生礼或称复诞礼,《辽史·国语解》称其为“国俗,每十二年一次,行始生之礼,名曰再生。惟帝与太后、太子及夷离堇得行之。又名覆诞”[2]1537。依上来看,再生礼是民族特色相当浓厚的一种礼仪制度,是契丹之旧俗。但在其形成完整的程序之后,较之遥辇汗国时期有了更为丰富的发展。这与辽朝的发展以及汉文化的影响有着深刻的关系。遥辇氏第三任可汗胡剌可汗制“祭山礼,为辽朝最重之大礼”[8]。安史之乱后,唐朝与契丹都开始走向衰落,虽仍有冲突,但自李尽忠以来,唐朝与契丹半个多世纪的大规模冲突告一段落。此时辽朝各项礼仪制度制定的主要目的转变为加强皇权统治。初创之期的祭山礼体现的是自然崇拜,随着辽朝社会的发展,祭山礼除不断吸收本民族的特色之外,还不断学习中原王朝突出皇权核心地位的理念,最终形成了具有政治目的的国家大祭。总而言之,辽朝祭祀礼仪作为中国礼制史中重要而特殊的一环,其形成是中原文化及正统观念、辽朝特殊政治与经济形态共同作用的结果[9]155。

2.辽太祖以来的皇帝即位亲祭

一般而言,皇帝即位后通常伴随一系列祭祖告天的活动。所以即位亲祭成为皇帝亲祭中最为重要的名目。辽朝皇帝亲祭主要体现于柴册礼。联盟时期记载缺失,但仍可以从《辽史》中窥见些许。太祖时曾举行过3次柴册礼。907年,阿保机成为联盟可汗,但是他无意受代。按照世选原则,诸弟有取代其之权,因此造生了反叛之风险。对最高权力的追逐迫使阿保机“是日燔柴”以示权威。此次柴册礼的匆忙举行所展现的是对最高权力即皇权正统性的确认。建国后辽朝皇帝举行柴册礼的记录自太宗至天祚帝共有9次,其中太宗2次,世宗、景宗、圣宗、兴宗、道宗各1次,天祚帝2次[10]。至道宗时,柴册礼的举行发生了转折。

道宗时期是礼仪制度完备期,各项礼仪制度在吸收中原因素之后呈现出不同于以往的特点。道宗在即位之后的第四年方举行“再生柴册礼”,其中的原因值得我们探讨。首先,道宗孝文皇帝为兴宗皇帝长子,《辽史》载:“二十四年秋八月乙丑,兴宗崩,即皇帝位于灵柩前,哀恸不听政。辛卯,百僚上表固请,许之。”[2]251记载显示道宗皇帝的即位是合理且顺利的,不受到其他外力因素的威胁,因而在即位之后道宗也就没有急于巩固自己地位的压力,柴册礼此时的意义并不再像之前那样重大;其次,道宗即位后似乎没有受到太皇太后摄政,这也使其具有了更大的主动权;再次,辽道宗是一位虔诚的佛教徒和具有较深汉学修养的契丹人,辽朝人声称“本朝道宗皇帝好文”[11]780,“好儒释二典”[12]2544。如此,道宗是汉化倾向最明显的一位辽朝皇帝。王易《燕北录》曾记载辽道宗时期柴册礼的举行情况,在这一典礼举行过程中既包括“捉认天子”在内的契丹特色,又充满“上柴笼受册”的中原因素[11]645。

王易《燕北录》记载详于《辽史》,据王易的记载可以看出道宗时期辽朝与中原王朝的联系进一步加强,柴册礼的程序在此时已经深受汉文化的影响,加之道宗本身便是一位汉文化的推崇者,因此辽道宗的汉化倾向是否影响柴册礼的举行也成为我们的一种猜测。总而言之,随着辽朝封建化进程的加深,柴册礼逐渐成为一种象征性的仪式。

(二)民间祭祀与祈福活动

不同于国家祭祀所具有的浓厚的政治意味,地方祭祀的目的在于做功德和祈福。民间祭祀受到儒家思想、佛教等的影响,主要体现在孔子庙的修建与民间佛教邑社的出现。在这个以巫立国的朝代,这不仅体现了辽朝的汉化倾向,亦体现了统治者以宗教为工具,借此加强皇权核心和国家统一的希冀。

1.地方孔子庙的建造

辽朝统治者在上层礼仪制度上做了种种尝试与努力,这些国家大祭在维护统治、突出皇权核心的同时也影响到了下层民众的信仰。国家与民众通过这些礼仪制度紧密地结合在一起,在五京与州县之外搭建起一条精神纽带。随着与中原王朝交往的加深,辽朝深受儒家文化与佛教的影响。有关地方孔子庙的修建,考据《辽史》,仅得两条:

(1)县学。大公鼎为良乡县尹,建孔子庙[2]821。

(2)(大公鼎)改良乡令,省徭役,务农桑,建孔子庙学,部民服化[2]1460。

此两条分别出于《辽史·百官志》与《辽史·列传》,记载大公鼎为县尹时兴建孔子庙以助教化。据《辽史·列传》记载,大公鼎为辽朝大臣,渤海族人,统和年间,徙辽东豪族于中京,全家迁居于大定。大公鼎多有惠政,任良乡县令时,减轻徭役,实施惠民之政,并在县内修建孔子庙和庙内学校。“庙学”一词最早出现于王安石《潭州新学》诗序,意即在北宋便早已产生并影响辽境。辽朝统治者十分支持地方孔子庙的修建,乾统七年《三河县重修文宣王庙记》记载:

我先师孔子。生于周末。有大圣之才。训导三千徒。游聘七十国。皇皇行道。汲汲救峕。博照今昔。实百代帝王之师……可以固土民祈福之所。莫不阐扬儒教。辅助国风。新众目之观瞻[13]294-295。

天祚帝十分尊崇孔子,称其为先师。在其看来,孔子庙的建立是宣扬孔子思想,潜移默化教导民众的重要方式。孔子庙是阐扬儒家思想的重要场所,其在此时辅助国风的作用已远远大于祭祀或者说民众祈福的功能。历来中原王朝多修孔子庙,以期“孔子之教,与天子正朔相左右,以被四海”[14]7。受中原王朝的影响,辽朝统治者也成为儒学的推崇者。据王鉴《三河县重修文宣王庙记》所记此次移修共费钱三十万,而所用经费“公先输己俸,后疏有道心者,及诸科前名等,扣得消使之数”[13]294。这从侧面证明了儒家思想在民众心中的重要作用,孔子庙成为其时人们的一种信仰寄托。当时儒家思想在地方上颇受重视,胡峤、路振使辽录中都曾记载“西楼有邑屋市肆,交易无钱而用布,有绫锦诸工作,宦臣、翰林、伎术、教坊、角觝、秀才、僧、尼、道士等,皆中国人而并、汾、幽、蓟之人尤多”[15]21,“藩、汉官子孙有秀茂者,必令学中国书篆,习读经史”[15]75。总而言之,虽然有限的材料使我们不能考证辽朝地方民众如何拜谒孔子庙,但是通过《辽史》及《全辽文》的零星记载,我们可以知道孔子庙在此时成为辽朝统治者宣扬统治思想、教化百姓的重要支撑。辽朝统辖境内有契丹人、汉人、奚人等,其生活方式、思想习俗并不统一,再者契丹本民族建立之初深受萨满教的影响,因而如何进行有效的思想统治成为辽朝统治者所面临的重要问题。孔子庙的修建成为沟通皇室贵族与民众的一个契机,也成为了辽朝统治者宣扬国风的重要方式。

2.民间佛教邑社的出现

契丹并不是以佛教立国,其部落时代深受原始宗教的影响。辽朝建立之后,原始宗教的影响逐渐衰落。为了适应国家统治的需要,减轻来自部落时代氏族的压迫,阿保机采取了多种方法。如在木叶山修建始祖庙供民众祭祀,极力倡导祖先崇拜;修建孔子庙、佛寺等供民众祭拜,通过这些方式实现自然崇拜向祖先崇拜的转变[16]。佛教自汉朝传入中国后,传播范围极广,影响颇大。辽朝统治者诸如东丹国王耶律倍、辽道宗耶律洪基等深受汉朝文化与佛教的影响。正因统治者对于佛教的提倡与弘扬,辽朝民间崇佛观念极重,辽朝社会基层聚落组织的一个重要功能便是宗教功能[17],民间亦建立了大量的佛寺,这些佛寺成为民间祭祀与祈福的重要场所。会同十年《宋晖造像题记》便有期愿:“又愿合家长幼(缺)无灾,一心供(缺)。”[18]3诸如《李晟为父母造幢记》《文永等为亡父母造幢记》《师哲为父造幢记》等都体现出佛教轮回说,即若有来世,愿福乐百年。宋绶《契丹风俗疏证稿》曾记载其见闻:“欲至木叶三十里许,始有居人、瓦屋及僧舍。”[15]116正因为佛寺在民间的兴盛,佛教邑社也在民间大量出现,成为一种民间团体。

佛教邑社是辽朝佛教徒、俗信徒自发成立的一种民间组织。辽朝民间大量佛教邑社建立的主要目的有两个:一是通过集资以建功德,二是组织佛教徒进行各种日常的佛事活动[19]106。归根结底,辽朝民间佛教祭祀最重要的目的其实是消灾祈福。佛教邑社是辽朝统治者推崇佛教在民间的重要表现,由于其多以家庭为单位成立或加入,因而也在一定程度上体现出辽朝当时的家庭观念。纵观整个辽朝的发展历史,民间佛教邑社的出现与现实政治密切相关。统治者从信仰出发,通过一系列的举措达到自己的政治目的,在维护佛教神圣地位的同时,亦利用佛教的教化之功为现实政治服务。

二、辽朝国家祭祀与地方祭祀之间的宗教联结

宗教为辽朝国家祭祀与地方祭祀搭建了桥梁,主要体现在三个方面,一是原始图腾崇拜,即契丹“白马青牛”的族源说、骷髅崇拜等;二是世俗神崇拜,即祖先崇拜、文宣王孔子崇拜;三是传统宗教信仰,如佛教、儒教等。过去的学者多以两个不同的视角去看待国家祭祀与地方祭祀,认为国家祭祀与地方祭祀各有其组织与目的,现从宗教视角出发,可以发现统治者利用宗教将国家与人民紧密结合在一起,国家祭祀的某些功能被转移到地方祭祀。

(一)原始图腾崇拜

契丹“白马青牛”族源说为人们所共知。《辽史·地理志》记载:“相传有神人乘白马,自马盂山浮土河而东,有天女驾青牛车由平地松林泛潢河而下。至木叶山,二水合流,相遇而为配偶,生八子,其后族属渐盛,分为八部。”[2]445“白马青牛”说起源于契丹原始社会的末期,它为契丹古八部寻找到一个共同的祖先,即奇首可汗。赵光远曾认为此传说产生于个体家庭产生之后,至少不会早于由对偶婚向个体家庭过渡的时期[20]。赵说的依据在于在契丹原始社会末期,人们只能依靠自己的面貌来创造神,若非家庭的出现,无法创造出神人和天女相结合孕育契丹八部这一神话传说。另外,之所以选用“白马”“青牛”两个具有象征意义的载体还在于有辽一代,其畜牧业生产方式主要是“逐水草而居”,因而与其关系最为密切的就是马匹、牛等牲畜。选用农业生产中最常见的动物,既是其民族特色的体现,也便于这一传说的广泛传播。后来阿保机称帝建国时便广泛利用这一传说神化自己,自称“天皇帝”,后曰“地皇后”,在努力抬高自己地位的同时,也为后族述律氏带上神的光环,以显示君权神授和权力的至高无上性。白马、青牛不仅成为神明为皇权加冕的象征,更成为各种祭祀中不可或缺的重要祭品。《礼志·祭山仪》记载:“牲用赭白马、玄牛、赤白羊。”[2]834《礼志·军仪》记载:“刑青牛白马以祭天地。”[2]845辽朝统治者多在祭山礼中以白马青牛祭天地以求神灵庇佑,足以见这一原始图腾在契丹人心中的重要程度,其愈来愈成为一种文化符号般的象征。地方祭祀中,不以严格意义上的白马青牛作为祭品,开始出现以白羊、兔、鹿等其他动物慰藉亡灵的情况。据《辽史》记载:“八月八日,国俗,屠白犬于寝帐前……中秋移寝帐于其上。”[2]878契丹语称为“捏褐耐”,“捏褐”即犬,“耐”即首。辽朝的重阳节,有拜天和射虎之内容。节日作为举国上下庆祝的重要日期,其一系列活动从侧面反映了辽朝地方祭祀的相关情况。

除却白马青牛的崇拜外,骷髅崇拜也是极具契丹本族色彩的一种图腾崇拜。巫术总是与文明程度较低的社会状况相适应。在契丹社会早期,受生产力以及认识思维的束缚,人们对诸如太阳、月亮、山川等自然神灵尤为崇拜,此时的巫术正满足了人们对祭祀实用性的期待,因而成为早期契丹社会最为流行的神话传说,并与社会生活息息相关。《契丹国志》所载三可汗传说为反映早期巫术与契丹社会的最早记载:

后有一主,号乃呵,此主特一骷髅,在穹庐覆之以毡,人不得见。国人有大事,则杀白马灰牛以祭,始变人形,出视事,已,即入穹庐,复为骷髅。因国人窃视之,失其所在。复有一主,号曰喎呵,戴野猪头,披猪皮,居穹庐中,有事则出,退复隐入穹庐如故。后因其妻窃其猪皮,遂失其夫,莫知所如。此复一主,号曰昼里昏呵,惟养羊二十口,日食十九,留其一焉,次日复有二十口,日如之[21]1。

从上述记载可以看出,契丹三可汗各有其神异之处,他们实际上是部落首领,借助上天的旨意,行使普通民众不能拥有的权力,以此控制部落社会。这些契丹神话中的诸位首领借助巫术,确立了自己的领导地位。骷髅、野猪头、猪皮、羊都成为巫迷惑大众的工具。乾隆皇帝曾把这一传说的目的归结于“神道设教”:“志中之事远,如祭用白马灰牛,毡中枯骨变形视事,及戴野猪头批皮之类,虽迹涉荒诞,然与书诗所载简狄吞卵、姜嫄履武复何以异。盖古神道设教,古今胥然,义正如此,又何信远而疑近乎。”[22]5乾隆皇帝的见解十分通达,他认为商周时期也出现了此类传说,因而辽朝有此类说法不足为异,另外作为统治者的乾隆皇帝看待问题的立场不同,直中鹄的,将三可汗神化传说的目的归结为“神道设教”。不论三可汗的传说真假与否,契丹早期社会部落首领对骷髅的崇拜确实深刻影响了当时及后代契丹民众。从契丹习俗来看,契丹民众的父母去世后“载其尸深山,置大木上,后三岁往取其骨焚之”[23]888。这里所焚之骨源于对骷髅的崇拜。而选择祖先之骨可能是祖先崇拜的一种变形,他们期望以此方式获得祖先的庇佑与保护[24]。从契丹原始社会开始就存在图腾崇拜,它作为契丹建国前人们对神灵崇拜的具化,是契丹人“寻根”的结果,也成为统治者加强皇权统治的重要依据。

(二)世俗神崇拜与儒、佛宗教信仰

在国家祭祀层面,辽朝的宗庙制度与辽帝的造像与祭祖都体现着统治者原始的祖先崇拜的观念。《辽史》简略,但仍然记载了告庙仪与谒庙仪,也多次记载“拜皇帝御容”的相关内容。关于宗庙,孔子曾云:

天子七庙,三昭三穆,与太祖之庙而七。诸侯五庙,二昭二穆,与太祖之庙而五。大夫三庙,一昭一穆,与太祖之庙而三。士一庙,庶人祭于寝[25]516。

宗庙制度,又称庙制,是儒家依照秩序为逝去先祖所设的灵魂依归之所,宗庙制度规定天子七庙,诸侯五庙,士大夫三庙,士立一庙。无不体现着儒家先贤“事死如事生”的观念。宗庙制度的建立有其多方面的功用,最重要的便是用其维护政治统治。辽朝建国初,宗庙设置十分简单,辽中期,由于国家政治的稳定,宗庙的设置以及有关于宗庙的一系列的礼仪制度逐渐完备起来。不同于中原文明宗庙的建置,除太庙之外,辽朝还建有皇帝庙,奇首可汗庙及行宫庙,是中原文明与辽朝游牧文明碰撞的有力产物,凸显了北方政权的文化特色。从《辽史》所记载的告庙与谒庙仪式来看,其程序不似中原王朝仪式之繁琐,而是趋于简化,不见有昭穆制度[26]51。契丹皇帝祭祀祖宗的活动反映着祖先崇拜与中原儒家“孝道”思想的有机结合。早在辽初,中原地区的儒家文化思想便已渗入契丹民族文化土壤之中,孔庙祭祀于辽太祖时期在契丹腹地出现便是其例证,而孔子也成为辽朝所崇拜的世俗神之一。辽朝在立国之初便确立了“尊孔崇儒”的治国思想,并在太祖神册三年于上京诏修孔子庙,令皇太子春秋释奠。至唐宋之际,“释奠”一词已专指孔庙祭祀,按照祭祀规格来说,皇太子释奠最为隆重[27]126。辽朝上层对儒家思想的重视也深刻影响了地方,如前文所引大公鼎建孔子庙学一事,体现出辽朝“庙学合一”的趋势。而在辽宁鞍山、辽阳、锦西一代曾发现过不少辽朝晚期画像石墓,这种画像石墓壁上多绘有中原地区所流行的孝行故事,足可见儒家思想影响之深远[28]。在深受中原王朝儒家思想影响之外,辽朝还在宗庙祭祀中融合进本民族的特色:首先由于契丹“南北面官”制度的施行,在谒庙与告庙仪式的相关位次顺序上依然遵从契丹和汉族大臣的分别而立;其次辽朝宗庙祭祀中“拜皇帝御容”,向已故先帝“御容”像上香。

国家祭祀层面祖先崇拜的另一重要体现便是已故辽帝的造像,其大致可以分为金属类、石雕类、木雕类、彩绘泥塑类、平面彩绘类五类[29]。辽朝祭祖活动十分频繁,大量的辽朝祖先造像除放置于陵庙之中外,还被放置于各州县祖庙之内。辽朝造像的盛行,与这一时期佛教在各地区的盛行密切相关。上至皇帝下至民众,佛教成为他们的一种精神依托。

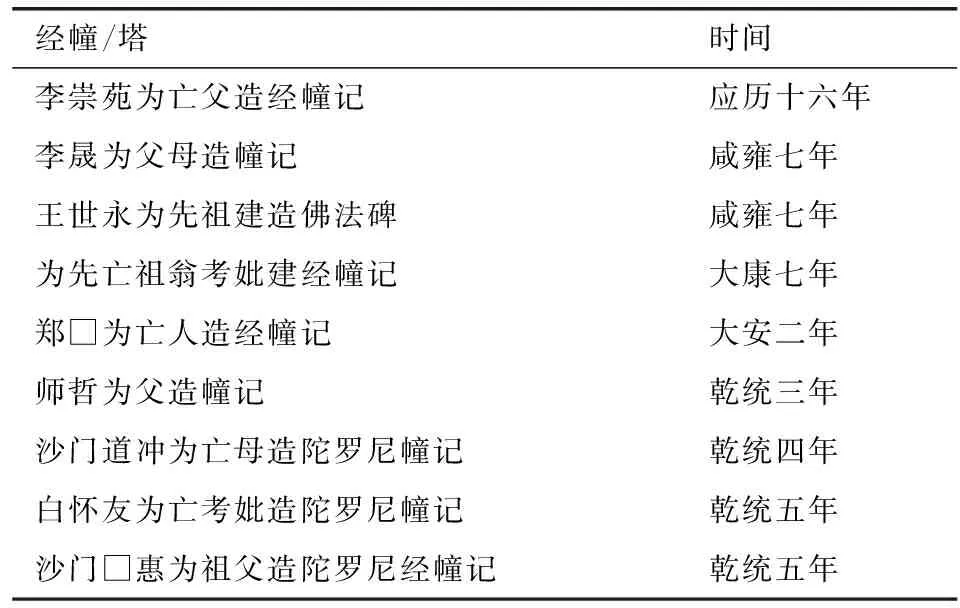

世俗神崇拜在地方祭祀中主要表现为“家神”,它成为祖先崇拜的“扩展版”。虽然祖先被视为介于神和鬼之间的中间存在,但人们有时会称呼他们的祖先为“家神”。在辽朝,“家神”除却本家族祖先之外,人们亦时常祭祀已逝的父母,其与辽朝宗庙的“拜御容”有异曲同工之处。草原文化与中原文明的交汇融合赋予了辽朝独具特色的家庭观念。在中原文化中,祠堂起源于原始社会末期的祖先崇拜,诞生于周代宗庙,是各大家族祭祀祖先的重要场所,至唐时发展成为家庙。但汉唐以来,基于社会人口流动性大等特点,家庙制度已无法维持。契丹本就为游牧民族,流动性极强,因而建庙立祠长期供奉并不适合其生存状况。考《全辽文》便可发现大量为父母造幢记(见表1),这或是辽朝祖先崇拜的一种重要表现。契丹立国后受中原王朝儒家思想以及佛教的影响产生了强烈的祖先崇拜的观念并一直影响到后来。这些宗教影响与辽朝本民族观念相融合形成了有辽一代具有强烈民族特色的文化与政治制度,也在侧面程度上体现着皇权核心与辽朝封建化进程的加深。

表1 《全辽文》《辽朝石刻文编》中为亡父母及先祖造经幢/塔记统计表

续表1:

三、辽朝主要祭祀活动的实用性立场

辽朝建国不仅保留了许多具有本民族特色的祭祀仪式,也吸收了中原王朝礼仪制度的诸多元素,从而建立起新的具有时代特征的礼仪制度。这些礼仪制度在中央被统治者严格遵行并依据社会发展规律不断进行革新,同时也不断影响着地方民众的生活。特别是宗教作为一种联系国家与地方之间的纽带,成为辽朝统治者治理国家的重要手段。不论是国家大祭还是地方普通民众的祭祀,其目的不言而喻,即为政治统治服务。而宗教又将国家与地方之间联系起来,成为两者之间不可割断的联结。

由于辽朝以国俗治契丹、以汉俗治汉人这一统治的特殊性,具体的体现即辽朝实行的南北面官制度,因而辽朝南面官与北面官中都存在职掌礼仪的部门与职官。辽朝南面官系统中中央与地方官员的设置主要仿照唐制,同时也受到宋朝相关制度的影响。值得注意的是在辽朝南面官系统中中书省掌管多种礼仪事务,特别是在辽朝与周边各政权的礼仪交往中,中书省大都会参加。仅《辽史·礼志》明确记载的就有:宋使进遗留礼物仪、宋使见皇太后仪、曲宴高丽使仪、高丽使朝辞仪、册皇太后仪、册皇太子仪、皇太后生辰朝贺、皇帝生辰朝贺仪、拜表仪等十余项[30]。除中书省这一重要朝官之外,辽朝还保留有太常礼院这一礼仪性专职机构[31]。而辽朝北面官系统中由敌烈麻都司掌礼仪,其长官敌烈麻都“总知朝廷礼仪,总礼仪事”[2]696。辽朝国家大典的举办,诸如皇帝即位亲祭、宗庙制度等旨在突出君权神授和皇权至上。通过对国家层面各项祭祀仪式的考察,我们可以发现这些祭祀活动十分强调等级秩序。辽朝地方祭祀,主要涉及到孔子庙的修建和佛教邑社在民间的建立,这是辽朝统治者推行的政策在地方的体现,深受国家层面祭祀活动的影响。地方祭祀礼仪制度与国家层面制度通过宗教的连接形成一种合力,共同为现实政治服务。

四、结语

辽朝是中国历史上一个颇为重要的朝代,由于其立国的特殊性,辽朝的礼仪制度极具特色。在中国古代,祭祀又可以分为国家祭祀和民间祭祀,这两者之间并不是毫无关系而割裂存在的。宗教将辽朝的国家祭祀与民间祭祀紧密结合在一起,通过这一方式构建起祭祀的大系统,从而为现实统治服务。辽朝作为北方民族建立和统治的王朝,在其发展过程中深受中原王朝的影响,辽朝许多礼仪制度便带有中原因素,是民族融合、灿烂文明的体现。