长沙市商务办公空间集聚特征及其影响因素

叶 强,谭 畅,赵 垚

(a. 湖南大学建筑与规划学院;b. 丘陵地区城乡人居环境科学湖南省重点实验室,长沙 410082)

商务办公空间作为城市经济从工业经济发展到高级阶段生成的主导产业类型——生产性服务业的载体空间(温锋华等,2008;陈红霞,2019),对城市空间结构发展起积极的主导作用(石菘,2004)。当前城市从增量建设转为存量内生发展,商务办公空间在提升城市经济效能和促进城市内生和谐发展等方面有重要作用。城市是多要素职能空间的集合,通过识别商务办公空间集聚特征以及分析其与其他城市空间因子的关联程度,可实现合理配置城市空间资源、协调职住关系、完善通勤系统、优化办公环境、协同城市职能等目的;另外,商务办公空间作为城市形象的展示窗口,其空间结构的合理化可以推动城市向高内涵、优面貌的建设目标迈进。

20 世纪20 年代,国外在第二产业向第三产业转型的道路发展形成了典型物质空间载体——中央商务区,学术界以此为基础对商务办公空间展开研究。以中心地理论为依托,相关内容聚焦于城市空间结构模式(Park et al.,1925;Hoyt,1941;Harris et al., 1945)、办公空间集聚类型(Castella et al.,1989)、办公空间区位(Goe et al., 2000)、交通因素对办公企业选址的影响(Willigers et al., 2011;Liu et al.,2022)、郊区及信息化背景下办公空间布局结构变化趋势(Gad et al., 2013)和集聚经济对办公企业选址与办公空间格局的影响(Smętkowski et al.,2021;Sutriadi et al.,2021)等方面。中国关于商务办公空间的研究晚于西方,开始于20 世纪90年代,经历城市CBD(阎小培等,2000)、总部办公选址(戴德胜等,2005),办公区位论(张庆等,2016)等阶段,目前研究多聚焦于商务办公空间集聚特征及其影响因素(薛东前等,2011;张志斌等,2019;王艳华等,2020)等方面。近年来,信息技术的快速发展使得基于GIS 技术利用POI数据、基础地理空间数据、社会经济数据分析城市空间的集聚特征成为大趋势(薛冰等,2019;叶强等,2021a)。部分学者借助空间自相关、热点分析、标准差椭圆、地理加权回归等方法对商务办公空间结构开展了大量实证研究,最早开始于杭州(吴一洲,2010)、北京(张景秋等,2011)、广州(温锋华等,2011)等城市。相关研究发现,商务办公空间整体呈现多中心的CBD 体系(王慧等,2007)、单中心集聚或多中心集聚特征(张志斌等,2019)、“中心—边缘”圈层结构(翟青等,2020)。集聚经济是城市发展的重要动力,其发展过程受多因素的影响,集聚程度可反映城市职能空间发展规模,集聚特征可揭示城市内生发展规律与空间异质性。其中,空间异质性指各城市空间样本数据由于所处地理位置不同所表现的差异性(刘明,2016),目前已在交通空间(甄茂成等,2014)、餐饮空间(唐锦玥等,2020)、住宅空间(沈体雁等,2020)、零售商业空间(周丽娜等,2020)等方面有较多探讨。已有研究多从租金等经济性影响因素、政策调控等政务性宏观因素方面探讨城市办公空间分布特征的影响模式(薛东前等,2011;万千欢等,2014;吴一洲,2016),但较少综合购物、交通、居住等空间区位因子,探究其对商务办公空间集聚特征与布局选址的影响。

因此,本文选择新一线城市长沙作为案例,以POI数据为基础,从城市职能空间中选取影响商务办公空间布局的因子,在识别空间集聚特征的基础上,构建集聚现象的解释模型,从空间异质性角度明晰各因素对局部区域集聚态势的影响程度。以期为中国典型城市的空间协同发展与城市空间结构优化提供借鉴。

1 数据来源与研究方法

1.1 研究区域

长沙市是国家历史文化名城、中南地区重要的工商业城市和交通枢纽,其与湘潭和株洲共同构成的“长株潭都市圈”在十四五规划中被确认为加快长江中游城市协同发展的核心增长极。长沙市经济发展水平位于中部城市前列,截至2020年末,长沙市地区生产总值为12 142.52亿元,其中第三产业为6 979.79 亿元,占比57.48% (长沙市统计局,2021);2020 年公布的《长沙市第四次全国经济普查公报(第二号)》文件(长沙市统计局,2020)指出,长沙市商务办公法人单位为9.11万个,占全市第二、三产业法人单位总数的53.1%,系列数据表明商务办公是推动长沙市经济发展的重要动力。另外,由于长沙城市形态的特殊性,已形成一江两翼集中块状发展的典型模式。因此,鉴于长沙具有驱动长株潭城市群发展的重要性、中部城市的代表性、城市形态研究典型性等三大特性,选择长沙作为研究对象。并根据长沙市商务空间发展现状,以及参考已有研究(叶强等,2021b),选择长沙绕城高速以内地区作为案例地,总面积为682.45 km2。

1.2 行业筛选与数据处理

根据《2017年国民经济行业分类(GB/T 4754-2017)》20 大类行业(国家统计局,2017),结合商务办公行业特性,剔除第一、二产业、政务性及公共属性强的行业,筛选出建筑业,房地产业,信息传输、软件和信息技术服务业,科技研究和技术服务业,金融业,租赁和商务服务业,教育业,文化、体育和娱乐业等共8 大类行业,将8 大行业叠加后得到本研究的主体。遵守保持行业分类标准与POI数据(李江苏等,2018)高度贴合的原则,对高德地图爬取的长沙市POI数据进行清洗,筛选获得研究区内涵盖公司名称、地址、类型、经纬度等关键信息的商务办公空间数据共41 783条,并通过GIS建立空间数据库。

1.3 研究方法

1.3.1 莫兰指数 全局Moran'sI指数可以分析研究区商务办公空间分布是否存在集聚特征,其取值范围为[-1,1]。在给定显著水平下,Moran'sI>0呈集聚分布,Moran'sI<0 呈离散分布,Moran'sI=0 呈随机分布。

1.3.2 标准差椭圆分析 借助标准差椭圆可以识别商务办公空间的方向分布特征及离散程度。长半轴表示数据分布方向,短半轴表示数据分布范围。扁率(长短半轴的差值与长半轴的比值)越大,表示数据的方向性越明显;若长短半轴相等,接近表达为一个圆,表示数据分布不具有方向性,短半轴越长表示数据越离散(张杰等,2018)。

1.3.3 局部Getis-OrdGi★利用局部Getis-OrdGi*可以分析局部区域商务办公空间分布的集聚程度,并解决密度值高于多少是真正意义上的热点的问题(禹文豪等,2016),通过Z得分与P值结果,描述高值和低值要素在空间上发生聚类的位置。当Gi*值大于数学期望,并通过假设检验时为热点区,反之为冷点区。

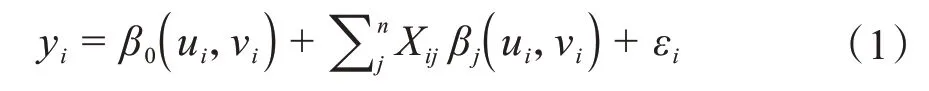

1.3.4 地理加权回归方法 1996 年由Brunsdon 引入地理学研究领域的地理加权回归模型(Fischer et al.,2011),可以很好地解决普通线性回归模型中对空间异质性考虑不足的问题,并充分考虑回归系数在地理空间上的差异性和变异性(Dadashpoor et al.,2019)。通过GIS软件可将模型结果可视化,充分体现局部区域的空间非平稳性。为准确地将空间异质性可视化,将研究区划分为2 842 个500 m×500 m 的网格,并建立核类型为FIXED、带宽为1 000 m的GWR分析模型。GWR模型(曹小曙等,2018)为:

式中:yi为观测值;β0(ui,vi)为i点的回归系数,表示自变量对因变量的影响程度;(ui,vi)是第i个样本空间单元的地理中心坐标;βj(ui,vi)是连续函数βj(u,v)在i样本空间单元的值;Xij表示独立变量Xj在i点的值;εi是方差为常数的正态分布函数,代表随机误差项。

2 商务办公空间格局特征

2.1 商务办公空间方向分布特征

基于500 m×500 m正方形划分的格网单元,采用全局Moran'sI指数对长沙市商务办公空间集聚状态进行分析,得出Moran'sI=0.587 3,z值得分为44.33>2.58,表明长沙市商务办公在空间上具有显著的集聚性,且集聚模型可信度>99%。结合商务办公空间POI数据与标准差椭圆叠加分析结果(图1-a)可看出,长沙市商务办公空间呈现整体发展方向不显著的东西向发展态势,商务办公集聚核心仍在湘江以东,湘江以西存在集聚现象但集聚性较低。

2.2 商务办公空间圈层等级结构

基于Getis-OrdGi*指数分析结果对通过1%显著性检验,即对Z值≥2.58的热点网格进行分析,并通过自然间断点分级法,将其分为[2.58,3.84]、(3.84,7.09]、(7.09,12.74]、(12.74,21.52] 4 级(图1-b),在此基础上识别商务办公空间结构。结果发现,商务办公空间呈现“多中心”集聚态势,“中心—外围”现象明显,“中心”集聚形态为轴带状发展且与城市交通干道重合度高,沿五一大道和芙蓉中路呈“十字型”集聚交汇于芙蓉广场;当前,长沙市商务办公空间已形成“一主一副两带多组团”的等级结构:“一主”即以芙蓉广场(Z值为21.5,下同)为中心,向南至人民路、东至迎宾路口、西至黄兴路、北至中山路形成中央商务区,结合文献(叶强,2007)可看出,芙蓉广场周边的黄兴广场是长沙市传统的商务办公中心;“一副”位于湘江以东长沙市火车站(14.4),参考《长沙市城市总体规划(2003—2020)》(长沙市自然资源和规划局,2016)可知,湘江以西的副商务区“六沟泷—观沙岭片区”发展不成熟,其集聚力量暂未达到副商务区地位;“两带”为沿芙蓉中路的自侯家塘向北延伸4.5 km 的南北向带,取值范围为[7.3,21.5]、沿五一大道的长沙火车站至湘江中路的5 km的东西向带,取值范围为[7.6,21.5];“多组团”分别为黄土岭(6.5)、高桥(5.7)、六沟泷—观沙岭片区(5.5)、麓谷(5.5)、伍家岭(5.4)、星沙(4.8)、洞井(4.8)、南湖(4.2)等。

图1 长沙市商务办公空间方向分布特征(a)和集聚热点分布(b)Fig.1 The cluster hotspot distribution(a)and standard deviation ellipse(b)analysis of business office space in Changsha

利用圈层分析法对商务办公集聚结构作进一步分析,可以直观描述集聚区的区位分布及“中心—外围”特征。以芙蓉广场为圆心,以3 km半径为间隔向外推,构建4个圈层。长沙市商务办公空间主副集聚中心皆位于0~3 km 的圈层中,黄土岭、高桥、六沟垅—观沙岭、伍家岭、南湖等集聚组团位于3~6 km圈层中,6~9 km圈层集聚出现断层现象,核心区“跳跃式”发展在9~12 km 圈层形成麓谷、星沙、洞井等3处集聚组团。由此可见,长沙市商务办公区已形成集聚于中心区的主次核心、外围多组团并行的成熟“多中心”空间结构。

3 商务办公集聚特征影响因素

3.1 模型建立

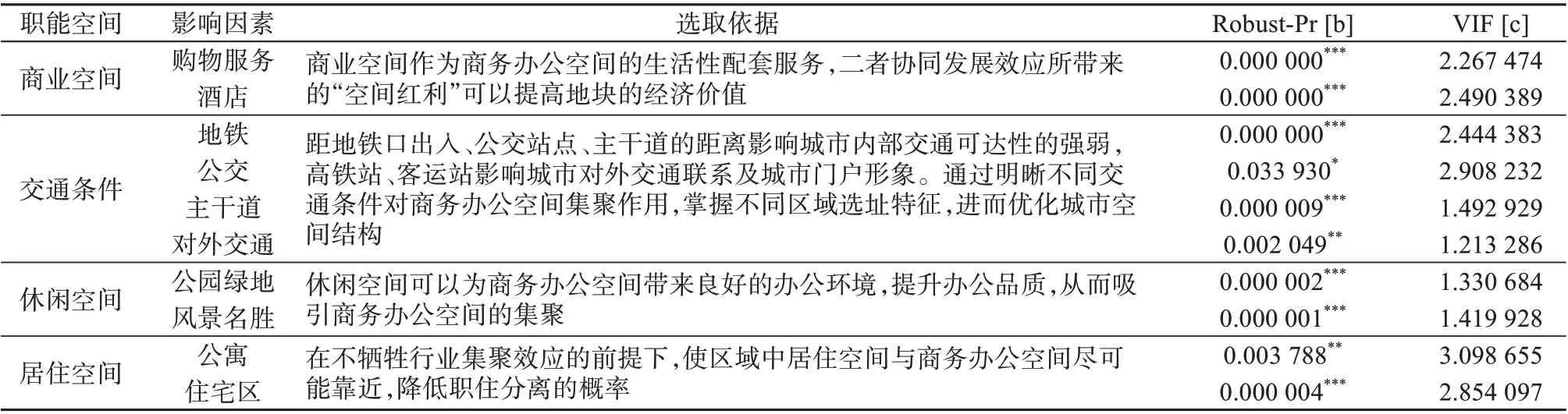

首先根据商务办公布局特点定性分析商务办公与其他职能空间的关系,预选取其他职能空间POI作为影响因素,包括商业空间(购物服务、酒店)、交通条件(公交、地铁、主干道、对外交通)、休闲空间(公园绿地、风景名胜)、居住空间(公寓、住宅区)等共10类(表1)。以每个网格中商务办公空间POI数量作为因变量,影响因素的欧氏距离网格化数据作为自变量。通过最小二乘法(OLS)检验因子多重共线性问题,发现各自变量的方差膨胀因子(Variance Inflation Factor, VIF)远低于7.5,证明各因子均具有显著的独立性,且皆通过显著性P值检验。

表1 影响因素的体系构建及OLS模型回归结果Table 1 Systematic construction of influencing factors and regression results of OLS mode

在全局OLS 模型的基础上,进一步引入1 000 m 带宽、具有最优拟合度的GWR 模型,对局部空间作回归分析,探究各自变量在不同空间对商务办公空间集聚的作用模式。结果显示,GWR 模型总体拟合度R²(调整后)为63%,较OLS回归模型R²提升了16%(调整后)。说明GWR模型能更好地反映影响因素对商务办公空间集聚的局部规律,体现影响效应的空间非平稳性。

3.2 影响因素

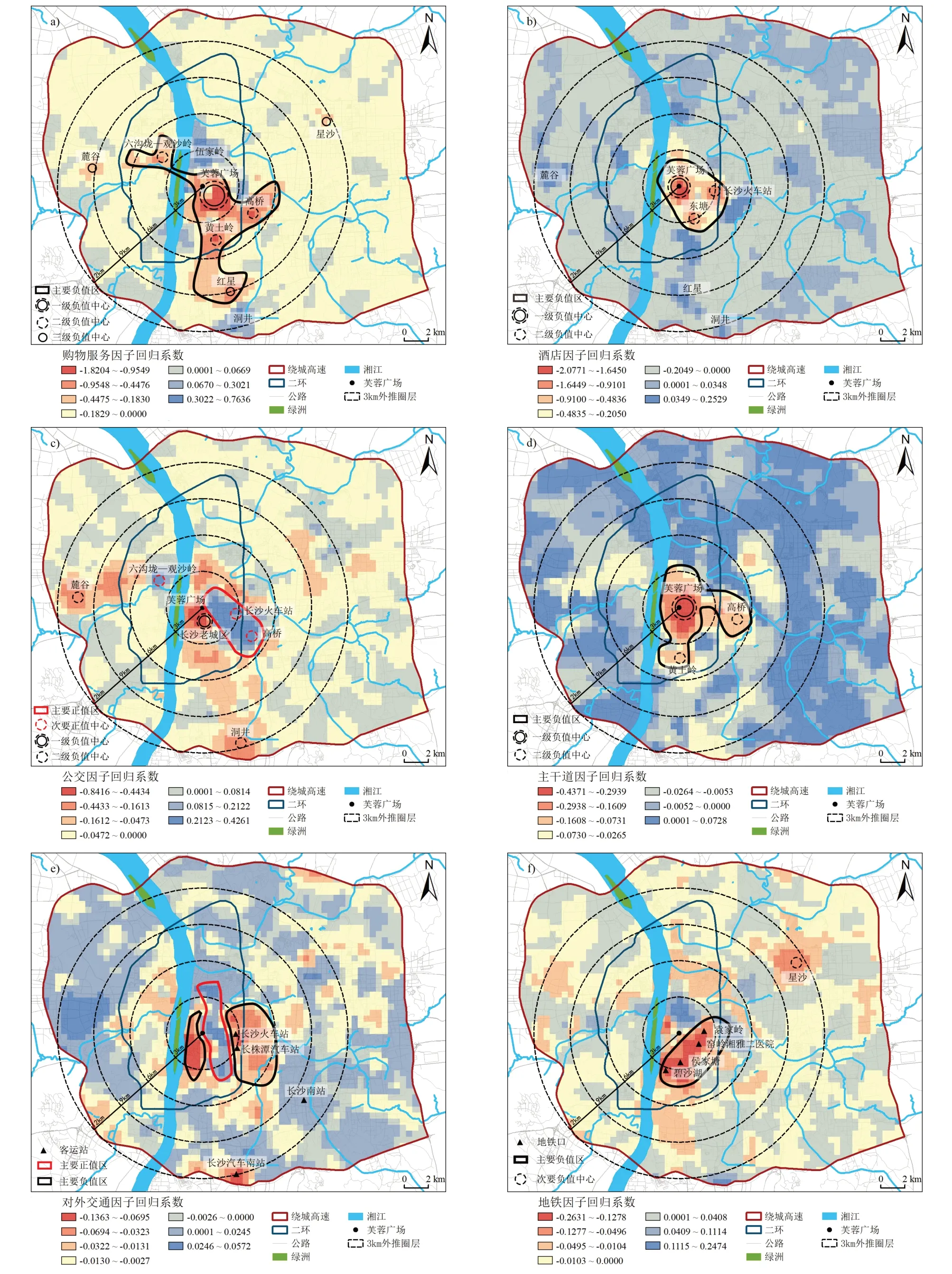

GWR模型结果显示了研究区每个500 m×500 m网格中的特定系数,对回归系数进行五分位统计。从表2可知:各因素的回归系数在空间上皆体现出空间非平稳性,且以购物服务、酒店、住宅区的波动最大,公交、风景名胜、公园绿地、公寓次之,主干道、对外交通、地铁的波动较为平稳;局部回归系数的平均值可以反映各影响因素对商务办公空间集聚的平均影响强弱,其排序为购物服务>酒店>公交>主干道>公园绿地>对外交通>地铁>公寓>风景名胜>住宅区。

表2 GWR 模型回归系统描述性统计Table 2 GWR model regression system descriptive statistics

3.2.1 商业空间是推动商务办公空间集聚的主导因素

1)购物服务。购物服务尤其是大型购物中心的集聚会显著地推动商务办公空间的发展,是地区演变为城市CBD 的主导因素(叶强,2007)。从购物服务回归分析结果(图2-a)看,负值网格分布广泛,在绕城高速范围内共有2 200 个网格,占比为77.41%。购物对商务办公空间集聚的促进作用呈现“多中心、多层级”的“Y”字形影响模式,0~3 km圈层的一级负值中心位于芙蓉广场的东南角方位,向东在高桥、向南在黄土岭、向西在六沟垅—观沙岭处形成二级负值中心,二级负值中心皆位于3~6 km 圈层中;“跳跃式”发展在麓谷、星沙、红星形成三级负值中心。一级负值中心的中大型购物设施丰富,对商务办公集聚正向驱动效果明显;二级负值中心受核心负值区的辐射作用,与一级负值中心表现为连续面状分布态势;三级负值中心为区域级中心,承担区域级的购物能力,促使区域级办公空间的形成。正值中心位于伍家岭、洞井两处,购物服务以小型购物为主,小型购物皆为沿街分布的零售散户,没有大型的购物中心分布,因此其对商务办公空间集聚能力弱。

2)酒店。就回归系数平均值看,酒店对商务办公空间集聚的影响强度仅次于购物服务。在空间上表现为负值区与正值区交织分布的态势且呈现不稳定性,酒店的回归系数取值范围波动大,为[-2.077 1, 0.252 9],对商务办公空间的集聚呈现明显的“中心—外围”现象(图2-b)。负值中心显著集中在0~3 km 圈层内,并以芙蓉广场、长沙火车站、东塘为集聚区形成“环状”的负值中心。芙蓉广场的推动作用最为明显,形成以芙蓉广场为中心,向东、西延伸0.75 km,南、北延伸1 km 的近似矩形的负值中心,并跨江向西北方向延伸;根据中心地理论,商务办公与酒店在城市核心区的协调发展可以显著地推动区域经济发展,获得更高的商业红利,因而在0~3 km圈层内,尽管地价提高了商务办公入住的门槛,但酒店仍显著地促进商务办公空间的集聚。而洞井、麓谷、红星等组团由于位于城市边缘,酒店并没有对商务办公空间集聚起积极的推动作用,且正值区仅有28.11%的网格分布在绕城高速范围内,分布较为均衡,整体呈现马赛克嵌入式填充分布特征。

3.2.2 交通条件对商务办公空间集聚的影响差异显著 交通条件各因子回归系数平均值差异性显著,对长沙市商务办公空间集聚影响从强到弱排序为公交>主干道>对外交通>地铁。

1)公交。公交是交通条件因子中推动长沙市商务办公空间集聚最为显著的影响因素,回归系数范围介于[-0.841 6,0.426 1]。在0~6 km以内的东南角形成以“东南—西北”向为长轴的椭圆状正值区,正值区由西北向东南包括六沟垅—观沙岭、长沙市火车站、高桥等正值中心(图2-c)。在这三处中,公交均对商务办公空间集聚起抑制作用,这是因为其轨道交通发展较好,步行接驳度高,对公交出行依赖程度降低。负值中心呈现“多层级”分布,一级负值中心位于五一大道以南1.5 km,芙蓉中路以西1.5 km 的地块内,该地块为长沙老城区,是依靠城市现有资源发展起来的城市重要商贸地块,具有街巷尺度小、历史价值高等特点。公交与传统街巷贴合度高,可以满足“小街巷、大流量”的交通需求。二级负值中心位于9~12 km圈层中的麓谷、洞井,两组团的商务办公均以园区型办公为主,公交凭借自身地面覆盖率高的优势,提高了居民通勤依赖性。结合图2-j可看出,两片区的商务办公与住宅区也呈现较强的关联性,因而公交可以解决这两处市民对短途出行的需求。

2)主干道。主干道是营造中央商务区、打造城市氛围、提升城市形象魅力的重要空间。主干道对于商务办公集聚呈显著的“中心—外围”差异性影响,在6 km 圈层内形成倒“V”字形的负值区,表现为五一大道、芙蓉中路对商务办公空间呈现积极的吸引效应,其次为3~6 km圈层的高桥、黄土岭处的主干道(图2-d)。6~12 km 圈层中的主干道对商务办公集聚的吸引力较中心区弱,说明在非中心地段进行商务办公空间选址时,主干道并非首要考虑因素。

3)对外交通。研究区包括汽车客运站、火车站、高铁站、高速路出入口等对外交通因子。对外交通(图2-e)回归系数取值范围为[-0.136 3,0.057 2],空间分布较为平稳。对外交通的圈层影响模式不显著,表现为在长沙火车站、长株潭汽车站等交通集聚点的东侧形成条状负值区,而在西侧则形成条状的正值区,在正值区西侧形成条状负值区,总体呈现“负正负”并排的影响态势;长沙南站东广场于2016年建成使用,虽是中国重大交通枢纽站点,但由于开发年限较短,尚未形成成熟的TOD (Transit Oriented Development) 开发模式;由于长株潭融城的需要以及京港澳高速纵向贯穿研究区,绕城高速西南侧与东北侧的高速出入口凸显出“就地”吸引商务办公空间的集聚,东南侧与西北侧临长沙市内行政区——宁乡市与浏阳市,对外交通需求较西南与东北侧少,导致两处的高速出入口多起抑制作用。

图2 长沙市商务办公空间集聚影响因子回归系数Fig.2 Regression coefficient of influencing factor of business office space agglomeration in Changsha

4)地铁。在0~6 km以内,地铁(图2-f)对商务办公集聚的影响模式与公交(见图2-c)呈现互补性。此圈层中地铁的修建对于商务办公集聚的促进作用显著,形成以“西南—东北”向为长轴的椭圆主要负值区,区内包括碧沙湖、侯家塘、窑岭湘雅二医院、袁家岭等地铁站;次要负值中心位于星沙,地铁5号线的开通解决了星沙新城与中心CBD的交通。而由于地铁6 号线未开通与地铁2 号线的覆盖度低等原因,导致地铁6 号线和2 号线沿线的商务办公集聚多呈现抑制效应。

3.2.3 休闲空间对商务办公空间集聚呈互异性影响模式 1)公园绿地。公园绿地指呈点状或面状存在的休闲游憩空间,其景观友好性不仅提高周边住宅的经济价值(杨俊等,2019),也在一定程度上吸引商务办公空间的集聚。公园绿地是除商业空间和公交、主干道以外,对商务办公空间集聚力度影响最强的因素,整体表现为“中心—外围”的影响模式,且在50%左右的空间正向促进商务办公空间的集聚(图2-g)。由于城市CBD 的存在,0~3 km圈层较其他圈层有更高容积率的开发建设要求,通常以商务写字楼为主要办公空间载体,承载着金融服务、文教娱乐等对空间环境品质有更高要求的办公行业,故围绕烈士公园、蓉园公园、天心公园、金地社区公园等形成主要负值区。而在9~12 km 圈层中仅有星沙生态公园、湖南省森林植物园两处公园绿地对商务办公空间的集聚起正向促进作用。由此可以看出,在商务办公空间选址时,环境品质塑造是人们关注的重点,并且中心区的商务办公空间对公园绿地提出了更高的品质需求。

2)风景名胜。风景名胜指具有历史和文化价值,可供人们进行游览观光的区域。长沙市风景名胜对商务办公空间集聚呈现明显的“中心—外围”的单中心影响模式,吸引与抑制作用均在0~3 km圈层中表现最为明显。从图2-h 可知,经过城市长期发展存留下来的历史文物古迹由于受到“紫线”控制的特殊性,对商务办公空间的集聚抑制作用明显,主要表现在市中心片区的条状正值区,区内从北至南依次是开福寺历史地段、潮宗街历史文化街区、太平街历史文化街区、西文庙坪历史地段;但风景名胜对商务办公空间仍有正向吸引作用,表现为在距历史文化街区向东约1.5 km外围绕正值区形成半弧状的负值区,在此负值区内推动商务办公空间的集聚。

3.2.4 居住空间对商务办公空间集聚整体呈现抑制效应

1)公寓。公寓是以长期租赁形式出租给青年白领等商务人群,具有较好的通勤条件和商业服务体验,较普通住宅区更具开放性,且通常位于中心地段,因而成为年轻办公群体倾向选择的居住空间。公寓对长沙市商务办公空间集聚的影响整体较为平稳,回归系数范围为[-0.263 6,0.514 8]。正负值区主要集中分布在0~6 km圈层中,分别为以芙蓉广场为中心分割的主要负值区——西北地块与主要正值区——东南地块(图2-i)。位于开福区与岳麓区的西北地块积极吸引商务办公空间的集聚,而芙蓉区的东南地块呈明显的抑制作用,两地块的影响强度均随距离的增大而减小。在非中心地段,除星沙与麓谷两处外,其他区域的公寓对商务办公空间的集聚均未表现明显的作用。

2)住宅区。住宅区对商务办公空间集聚整体呈现“中心—外围”的影响态势(图2-j),回归系数范围为[-0.756 3,1.250 0],是抑制商务办公空间集聚最为强烈的因素。0~3 km圈层中的湘江以东的中央商务区沿南北向黄兴路与东西向人民路形成“L”型最高正值区,影响力度呈向外递减趋势。环内最高正值区西北角与东南角的住宅区对商务办公集聚的影响扩散速率明显大于其他方位,在六沟垅—观沙岭片区及红星片区形成正值中心,上述2个正值中心与9~12 km中的星沙正值中心,商务办公空间区位选择由于多受可产生较高空间红利的购物服务、交通、公园绿地等因素影响(涂建军等,2019),商务办公空间的分布对住宅区的依赖性小。而长沙火车站由于交通条件带来便利,黄土岭与麓谷由于其具有显著的产业属性,如黄土岭为文教科研城和麓谷为高新技术产业开发,洞井组团因其位于研究区外环的区位特点,使得4个组团更注重且更有利于职住一体化打造,因此,这4个组团的住宅区均对商务办公空间的集聚起正向促进作用。

4 结论与讨论

以长沙市POI数据为基础,结合商业空间、居住空间、休闲空间、交通条件等多重城市空间因子,对商务办公空间集聚特征及其影响因素进行分析,得出以下主要结论:

1)长沙市商务办公空间已形成“多中心”的空间集聚形态、“一主一副两带多组团”的空间结构。中心集聚形态与交通干道重合度高,受五一大道与芙蓉中路2条城市干道影响,呈条状“十字型”集聚分布,在芙蓉广场形成主要集聚区,并沿交通干道辐射至3~6 km 圈层中,呈“跳跃式”发展在9~12 km圈层中形成若干组团。

2)长沙市商务办公空间集聚是多城市职能空间因素共同作用的结果。其中,购物服务、酒店的正向推动最强,公交、主干道、公园绿地次之,对外交通、地铁、公寓的正向推动最弱,风景名胜和住宅区整体上对商务办公空间的集聚呈现“强抑制、弱促进”作用。

3)从圈层分析结果看,各因素对长沙市商务办公空间集聚的影响主要呈现“中心—外围”模式。商务办公空间集聚核心对成熟的商业业态、便捷的交通系统、高品质的绿化环境具有较强的向心力,四者联合推动城市CBD的形成。随着距集聚核心的距离加大,商业红利的作用价值减小,商业空间等要素对商务办公空间集聚的吸引力减弱,外围组团受其他因素如居住、公交的驱动作用加强。

本文通过POI数据全面识别长沙市商务办公集聚热点分布特征与圈层等级结构,并运用GWR 模型探讨不同驱动因素对集聚特征的空间异质性影响,对完善既有商务办公空间相关研究具有重要的补充作用。长沙市处于长株潭经济发展的核心地位,本文结果对探讨长株潭中游城市群的商务办公空间结构也有关键的参考作用。另外,本文进一步明确了各类因子对商务办公空间影响的作用效果,可将其作为商务办公空间布局规划的有效抓手。例如,湘江以西的六沟泷—观沙岭处暂未形成成熟的城市副商务区。该组团中公交、地铁是消极影响因素,购物服务和公寓是积极影响因素,在后续的规划建设中可以通过提升公交与地铁的通勤服务水平,以及保持与优化现有的购物服务与公寓空间,以更好地带动城市副商务区的形成。

此外,本文仍存在一些问题需要讨论,如具有商务性办公空间的行业有11个之多,若能进一步研究各行业的空间结构、不同行业的商务办公空间集聚格局的影响因素与影响模式,则可以更加精细化地指导存量空间背景下商务办公空间的布局,构建更为科学合理的城市空间结构。