热带珊瑚礁区海参的生境选择与生态作用

高 菲,许 强,*,李秀保,何林文,王爱民

1 海南大学海洋学院, 海口 570228

2 海南大学南海海洋资源利用国家重点实验室, 海口 570228

珊瑚礁是地球上生物多样性最为丰富的海洋生态系统,其面积虽然只占全球海洋面积的很小一部分,但已记录的礁栖生物却占到海洋生物总数的30%[1],因此,珊瑚礁又被称为“海洋中的热带雨林”。我国南海珊瑚礁生态系统位于世界生物多样性最高的“珊瑚金三角”的北缘,分布范围从近赤道的曾母暗沙一直到南海北部雷州半岛、涠洲岛以及台湾岛南岸恒春半岛,是世界珊瑚礁的重要组成部分[2—3]。珊瑚礁生态系统是一个高生产力、高生物多样性的特殊海洋生态系统,具有为生物提供栖息地、参与生物地球化学循环、防浪护岸、指示水体污染程度等生态功能[2,4]。珊瑚礁的渔业产出功能也为人类提供了高质量蛋白来源,健康珊瑚礁系统渔业产量可达35t m-2a-1,支持着全球约10%的渔业产量[5]。珊瑚礁生态系统的突出特点是其生境异质性很高,各种各样的生境斑块为种类繁多、习性各异的游泳和底栖生物提供栖息场所,这些礁栖生物通过参与各项生态过程而形成各种特定的功能群,共同完成重要的生态功能,故多样化的生物区系对维持和促进生态功能的发挥有重要作用。珊瑚礁主要生物类群依据其生态功能的不同,包括以造礁石珊瑚为主的造礁生物、以微藻和共生藻为主的光合自养藻类、以肉食性鱼类为主的顶级捕食者、调整和控制珊瑚群落的草食性动物、浮游生物和底栖生物等[1]。在底栖生物类群中,以沉积物和有机碎屑为食的海参是独具特色的一大类群,不仅种类丰富,而且具有重要生态学功能。

海参是棘皮动物门海参纲动物的通称,广布于世界各地的海洋中,从热带、温带到寒带,从潮间带到深海,无论砂质、泥质还是礁岩海底都有广泛的分布。迄今世界范围内共发现海参约25科1771种,全部生活在海洋里[6—7],其中约60%的种类生活在大陆架以上的浅海,而热带海域,特别是珊瑚礁区域,是海参种类最多的地方,珊瑚礁区域也被称为海参资源宝库[8]。

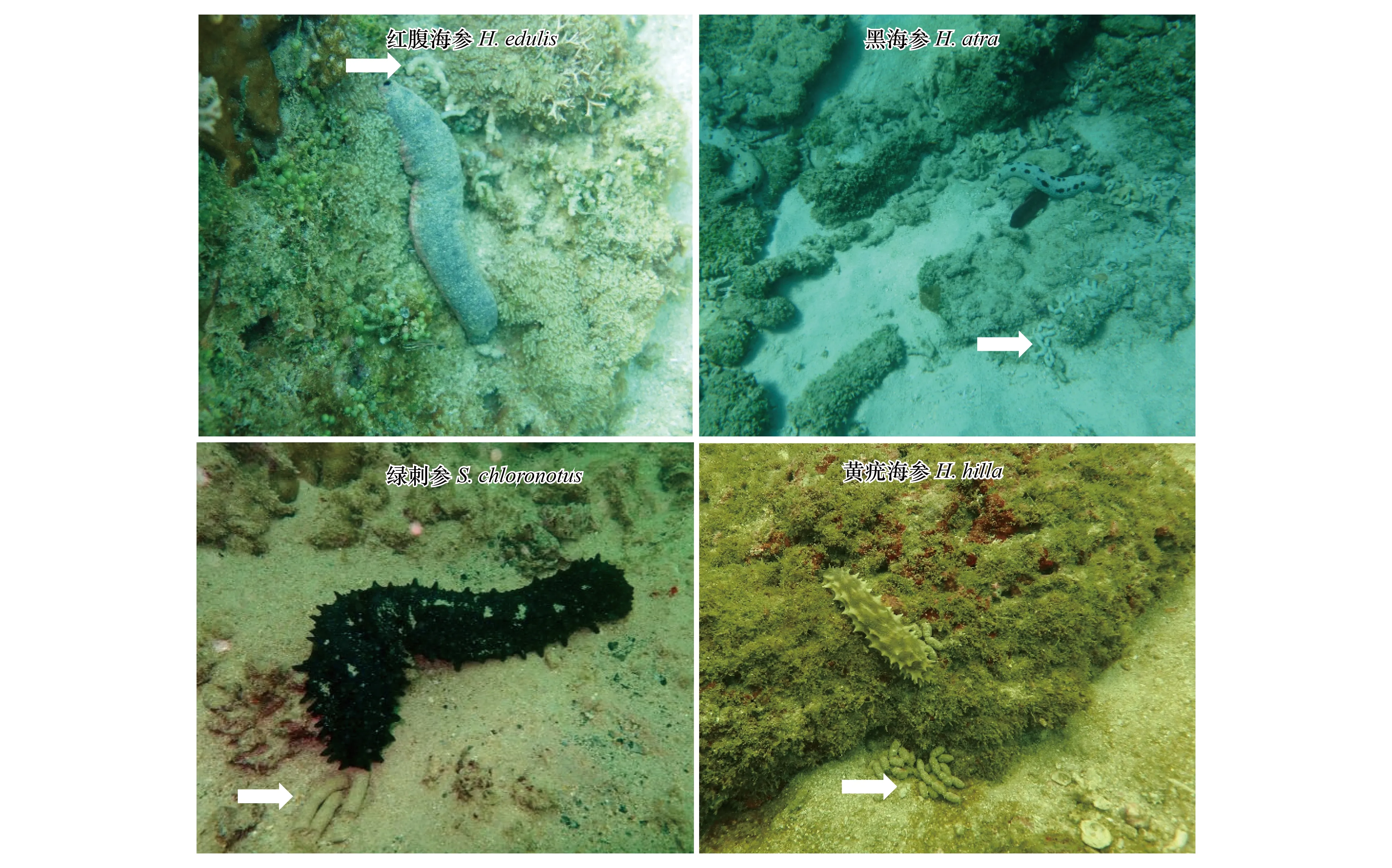

海南岛以及东、中、西、南沙群岛(简称“四沙”)周边珊瑚礁中生活的沉积食性海参种类至少有20种以上,如棘辐肛参(Actinopygaechinites)、子安辐肛参(Actinopygalecanora)、蛇目白尼参(Bohadschiaargus)、乌皱辐肛参(Actinopygamiliaris)、图纹白尼参(Bohadschiamarmorata)、黑海参(Holothuriaatra)、红腹海参(Holothuriaedulis)、玉足海参(Holothurialeucospilota)、黄乳海参(Holothuriafuscogliva)、糙海参(Holothuriascabra)、花刺参(Stichopusmonotuberculatus)、绿刺参(Stichopuschloronotus)、 黑乳参(Holothurianobilis)、虎纹海参(Holothuriapervicax)、棕环海参(Holothuriafuscocinerea)、斑锚参(Synaptamaculata)、黄疣海参(Holothuriahilla)和梅花参(Thelenotaananas)等[9—11]。其中南沙的榆亚暗沙、长礁、光星仔礁、南方浅滩、南康暗沙、美济礁和华礁等分布最多[11]。

海参在珊瑚礁生态系统中具有重要生态功能,其行为和生理活动对海底及珊瑚生态系统的理化过程有重要影响。沉积食性海参食量大,被誉为海底“清道夫”,其摄食过程伴随着大量沉积物的搬运、再悬浮、底质储存营养盐的再释放,能有效促进底质有机质和营养盐的循环再利用;消化吸收后海参又排泄出无机氮磷,提高底栖生物区系的生产力,这种形式的营养循环对于像珊瑚礁这样营养贫乏的水域的生态系统至关重要[12]。丰富的海参资源也被认为是健康珊瑚礁生态系统的标志之一。但令人担忧的是,珊瑚礁海域曾经丰富的海参资源现今却面临资源衰竭的严重问题。近十年,“海参热”带来的对野生经济海参的过度捕捞和珊瑚礁栖息地退化已造成热带海参资源呈现持续衰退和高值种类濒临绝灭的严重局面,一份针对中国南海、苏禄海和苏拉威西海珊瑚礁区域的调查表明这些区域的海参生物量和多样性都比之前降低[13]。

我国学者针对南海暖水性海参研究起步较早,主要集中在资源调查、分类与多样性、繁殖生物学、生理生态学等方面[9—10, 14—20],但对其在自然环境中的生活习性、生态功能等方面的基础研究较为匮乏。本文主要综述热带珊瑚礁海参的生境偏好特征及其在珊瑚礁生态系统中的生态学功能,以期促进我国南海热带海参资源的保护,同时为开展海参资源增殖提供参考。

1 珊瑚礁海参的生境偏好

1.1 海参生境偏好的多样性

珊瑚礁生态系统的突出特点是生境斑块类型复杂多样。珊瑚礁可分为岸礁、堡礁、环礁、台礁、塔礁、点礁和礁滩7类[2]。每种类型的珊瑚礁又可细分为不同的礁区,如我国南沙群岛环礁地貌带又可划分为礁前斜坡、礁坪、潟湖坡和潟湖盆底四个部分;堡礁可按照其地质结构分为潟湖区、裙礁区、潟湖侧堡礁区、大洋侧堡礁区及礁坪区等区域,每个区域都有其独特的水动力和底质特征[2]。海参由于其运动能力较弱,故多分布于远离风浪、水流较缓的区域,如潟湖或礁坪内侧浅水区中。另外,珊瑚礁根据底质类型也可以划分为不同的生境斑块类型,如活珊瑚礁区、珊瑚断枝区、小型礁块区、岩礁区、海草床、沙质底区等,部分生境斑块也会随着季节变化产生一定的更替,如海草床和附着大型海藻的盛衰等。相应的,不同的热带海参种类也对特定的海域呈现出不同的生境偏好。与底质异质性相关联的生境利用多样性会导致生物的斑块分布型,这是海洋生物分布的一个普遍现象,同时也是很多海洋物种会在局部聚集分布的一种可能的解释[21—22]。例如,马达加斯加北部的马约特群岛的22种海参分门别类,在5个珊瑚礁区域形成了各自独特的海参群落,其中,5种最常见的海参种类的分布特征与不同的底质类型有关[23]。其中黑白尼参(Bohadschiaatra)主要在边礁生境中,黑乳参在堡礁外侧区域更常见,黑海参更喜欢裙礁区,巨梅花参(Thelenotaanax)只在潟湖中的小岛边礁区域发现。印度洋科科斯(基林)珊瑚礁群岛生境类型细分为13种:沙质、碎石、海草床、海藻床、完整成片珊瑚区、不完整成片珊瑚区、层状珊瑚区、叶状珊瑚区、软珊瑚区、枝状珊瑚区、枝状死珊瑚区、礁坪区、珊瑚断枝区,研究发现该区域14种海参的种群空间分布与生境类型密切相关,其中黑海参主要分布在潟湖中部的沙底,这可能主要归因于其相对较弱的摄食选择习性[24];象鼻参(Holothuriafuscopunctata)和绿刺参则主要分布在礁坪区,且前者主要在礁坪的外侧,潟湖内很少;绿刺参则广泛分布在堡礁中的珊瑚岛区,这可能和绿刺参对特定沉积物类型的摄食选择偏好有关。白底辐肛参(Actinopygamauritiana)主要分布在珊瑚残骸和软珊瑚区,象鼻参和花刺参主要分布在开阔礁盘区[25]。西澳大利亚北部的黑乳参对礁坪和礁顶区表现出显著偏好[26]。

我国南海的热带海参也有各不相同的生境偏好特征,如格皮式海参(Pearsonothuriagraeffei)生活在活珊瑚礁内;黑海参、红腹海参生活在沙底,昼夜以粗颗粒珊瑚砂为食;绿刺参常暴露于海水平静、海草繁茂的沙底,或生活在潟湖内沙枕的边缘,很少会爬到珊瑚上;糙刺参(Stichopushorrens)、白底辐肛参则分布于死珊瑚礁表面或底部;花刺参小个体多栖息在活珊瑚礁下或石块下,夜间外出摄食;梅花参则暴露于珊瑚礁缘外的沙底或潟湖内沙枕上;糙海参生活在岸礁边缘、潮流强和海草丰富的沙底[9]。海参呈现的不同的生境偏好意味着其占据不同的生态位,这样可以最大程度地减少食物竞争与空间竞争,使得整个海参群落结构趋于稳定,具有重要的生态学意义。

1.2 海参生境偏好的季节变动

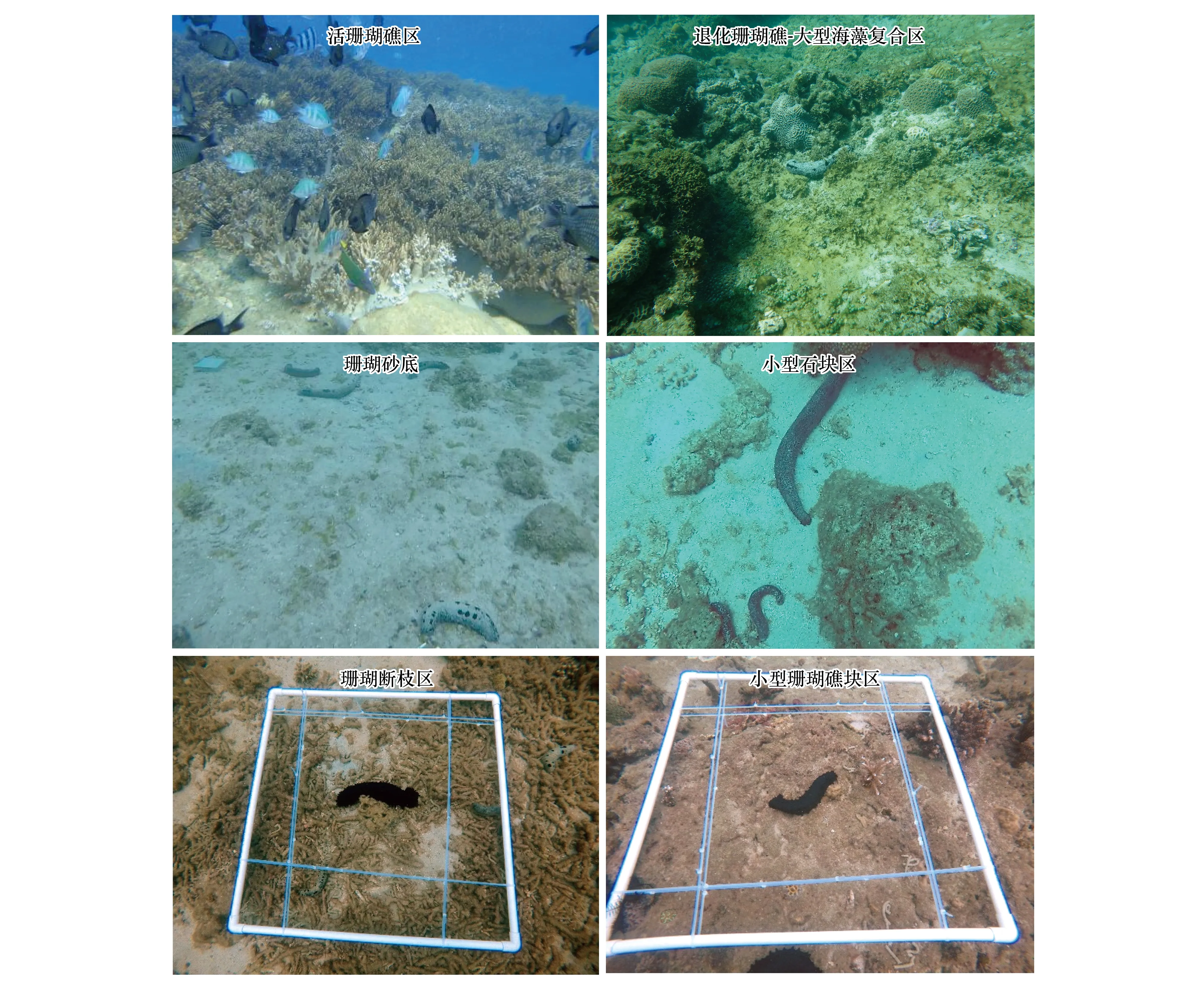

热带海参的生境选择特征也会存在季节差异,较为典型的是笔者团队在我国海南三亚蜈支洲岛珊瑚礁海域的研究。基于多年调查统计结果,岛周共分布有常见海参11种,共分布在六种不同的生境斑块类型中(图1,2)[27—28]。采用月度固定样带法以及底栖生境斑块精细化制图技术发现了红腹海参和绿刺参偏好生境存在季节变化。红腹海参在旱季(1—6月)喜欢栖息在沙质底区,数量占比为49%—52%,雨季(7—9月)分布较为分散,主要分布在小型珊瑚、沙质底和死珊瑚断枝生境中;绿刺参旱季主要分布在沙质底和小型礁石区中,数量占比达到82%—86%,而雨季小型珊瑚区绿刺参数量占比达到了51%—65%,显示出其对小型珊瑚区的选择偏好。究其原因,可能是雨季显著增加的淡水输入带来了丰富的营养盐,不同的生境斑块类型的底栖微藻饵料生长不均,造成饵料丰度空间分布的变动,从而导致海参在不同生境斑块间的迁移[28]。

图1 三亚蜈支洲岛珊瑚礁生态系统典型生境斑块类型[28]Fig.1 Typical habitat patch types of coral reef ecosystem in Wuzhizhou Island, Sanya

1.3 海参生境偏好的影响因素

动物栖息生境选择常常与其摄食习性密切相关。食物是否容易获取是生物需要首先考虑的问题,其次可能是躲避敌害、规避环境风险等因素[29]。热带沉积食性海参以泥沙软质底或珊瑚礁、岩礁等硬质底表面的表层沉积物和附着生物为食,因此海参对食物质量的需求是决定其生境偏好的重要因素之一。绿刺参、花刺参对食物有机物含量的要求较高,澳大利亚大堡礁区域这两种海参多选择距离珊瑚礁块较近的生境区域[24]。新西兰海参Australostichopusmollis幼参喜欢高有机氮含量、高光合色素/叶绿素a比值的细颗粒碎屑沉积物区,且其分布区常有大量贻贝壳,推测其可能与幼参的早期附着有关[30]。同种海参的幼参和成参的饵料需求变化也会造成生境偏好的变化。例如,澳大利亚大堡礁区花刺参幼参(10cm)主要在Heron礁的珊瑚礁与壳质珊瑚藻间的沙底区域分布,而成体则发生生境迁移,推测其与幼参对硬质底有机质含量更高的附着藻类的需求有关[31—32]。

与此同时,海域的风浪条件会直接影响底栖海参的附着和运动效率,生存的本能也会使其趋利避害。例如,Dissanayake和Stefansson[33]研究斯里兰卡两种海参的生境偏好,发现绝大多数黑海参都分布在海草床区域,而海草床则是有机质饵料最为丰富的区域,且海草可以有效降低水流速度;礁坪区和岩礁底质区域的黑海参和红腹海参也较多,这可能归因于该区域可很好地避开风浪和海流。

糙海参幼参在不同偏好底质上的潜沙行为和摄食特征也存在显著差别,底质生境类型与摄食行为之间存在较好的一致性[34]。海参偏好的栖息生境也会受水深的影响,如9月份海南三亚蜈支洲岛的红腹海参在3—6m水深区域密度较低,仅为0.05—0.20头/10m2,而在6—10m较深的水域种群密度显著增加,达到2.65头/10m2[28]。Dissanayake和Stefansson[33]的研究发现斯里兰卡海域的红腹海参主要分布在10m以浅的水域,在12—15m水深会减少,当超过25m水深又会显著增加。但水深如何影响红腹海参的分布却不清楚,可能与特定海域不同水深的水流或水温条件有关,比如夏季三亚蜈支洲岛海参分布区6m处水深水温可比表层水温低2℃。

2 珊瑚礁海参的生态作用

2.1 对底质的生物扰动

生物扰动是沉积食性海参的主要生态功能之一[35—37]。海参通过生物扰动可以改变沉积物的渗透性和含水量、孔隙水的化学梯度、表层沉积物的颗粒组成和再矿化率、无机营养物质释放速率以及增加沉积物中的溶氧浓度、促进溶解在间隙水中的有机物扩散到水体中[35, 38—39]该过程还会进一步提高沉积物表层的初级生产力和底栖动物的生物量和多样性[40]。

2.1.1埋栖活动的生物扰动作用

在已发现的海参中,营埋栖生活的种类相对较少,比较有代表性的是糙海参、乌皱辐肛参和蛇目白尼参等(表1)。这些海参平时喜欢将身体的部分或全部埋在沉积物中,在钻进钻出的过程中会翻动沉积物,对底质表层和亚表层产生生物扰动作用[42, 47, 53]。Purcell 等[12]认为在珊瑚礁海区,埋栖性海参对沉积物的生物扰动作用位列第二,仅次于海蛄虾类。

埋栖海参的掘穴行为至少会使与它们相同体积的沉积物发生位移。某些种类的海参,如维提白尼参、李氏海参其埋栖行为会翻动几十厘米深的沉积物,有时会在它们栖息过的地方留下一个孔洞[12]。埋栖性海参的重量在几百克到几千克之间,而且可能每天埋藏一次,因此长期来看,在海参丰度高的区域这种生物扰动效应可能会很明显[12]。

2.1.2摄食活动的生物扰动作用

营底栖生活的海参根据食性可分为以沉积物为食的沉积食性和以水体悬浮颗粒物为食的悬浮食性[9]。前者包括有楯状触手的楯手目海参、羽状触手的部分无足目海参、指状触手的芋参目和部分无足目海参;后者包括有枝状分支触手的枝手目海参[9, 54]。

沉积食性海参包括两大类:第一类为在基质表面生活的类群,有的在泥沙底,靠楯形触手扒取表面泥沙为食,有的在岩石底靠触手扫取或挑取石头表面的颗粒为食,绝大多数热带海参为楯手目的沉积食性海参,主要生活在基质表面[9];还有小部分海参为埋栖性的,它们在较柔软的沙泥底生活并吞食周围的沉积物。沉积物通过摄食进入海参消化道后,有机营养物质被消化吸收,不能消化的物质被排出(图3)。海参主要的食物来源是沉积物中的微小生物和有机碎屑,而海底表层的沉积物往往营养含量较低,因此海参需要大量地摄食沉积物以满足自身的营养需求[55]。

图3 沉积食性海参排出的粪便(许强、李秀保拍摄)Fig.3 The excrement of deposit-feeding sea cucumbers (Photed by Qiang Xu, Xiubao Li)箭头所示为海参的粪便

有学者报道,沉积食性动物每天能摄食高于自己体重几倍的沉积物[56]。由于具有强大的摄食能力,海参在海底扮演着“泥沙搬运工”的角色。澳大利亚大堡礁区花刺参的沉积物摄食能力可达到64—250kg 头-1a-1[57];在Lizard Island礁盘的黑海参和绿刺参对海底沉积物的摄食率分别可达67g干重 头-1d-1和59g干重 头-1d-1,二者对整个海区沉积物的摄食量可高达46t干重 hm-1a-1,相当于每年将海底表层5mm以内的沉积物整个翻一遍[37]。然而,海参摄食过程的扰动作用主要停留在表层沉积物,而对深层沉积物的影响非常小。

2.2 海参对营养盐再生的影响

与珊瑚礁周围的贫营养水体不同,珊瑚礁沉积物中的氮和磷含量通常很高,海参等底栖初级消费者对这些营养物质的循环利用被认为是维持珊瑚礁生态系统高生产力的重要因素[58]。海参在礁坪和礁后区域的密度和数量都很大,它们大多能选择摄取栖息地中有机质含量较高的沉积物为食[24, 30, 59],消化吸收其中的细菌、蓝藻、大型动植物碎屑、硅藻和有孔虫等,之后将有机质含量降低的沉积物以粪便的形式排出体外[53],促进了珊瑚礁生态系统中有机物的循环利用[35—36]。MacTavish等[60]的研究表明,沉积食性海参通过生物扰动作用可增加富氧沉积物面积,提高细菌丰度,改变沉积物中的微生态平衡,从而提高表层沉积物中有机物的再矿化速率,并将溶解的营养物质从沉积物中重新分配到海底环境中,这一过程是表层沉积物再生和矿化的重要途径。

对大堡礁两种常见海参黑海参和绿刺参的氮磷排泄方式和速率的评估结果表明,氨是两种海参最主要的氮排泄产物,绿刺参还会排放很少量的亚硝酸盐和硝酸盐,而磷酸盐是磷的唯一排泄形式。该珊瑚礁区域海参的氮磷排放速率分别是0.52—5.35mg m-2d-1和0.01—0.47mg m-2d-1,这一由海参排泄介导的营养盐通量与沉积物间隙水和近底层水体之间的营养盐交换率相当,因此其对提升珊瑚礁中沉积物营养盐循环效率的作用不容忽视,底栖微藻的生产力也因此提高了12%以上[58, 61]。玉足海参NH4-N的排泄率可达14.42μmol g-1h-1,NO2-N和NO3-N的排泄率分别占其排泄N总量的0.35%和2.83%[62]。

海参通过呼吸树及体壁排出氮磷代谢产物提升了周围局部区域的营养盐水平,会进一步对沉积物中的微型生物(微藻及微生物)产生影响,但该影响的效果则较难预期。例如,有研究表明海参的存在提高了区域营养水平,从而使微藻生产力得到提升,如果将海参从珊瑚礁系统中移除,则可能会大大降低海底生态系统的生产力[25]。但在泰国上海湾珊瑚礁区的研究得出了与此截然相反的结论,该研究结果表明黑海参的密度越大,沉积物中的微藻数量越少;如果将黑海参从环境中去除,会在珊瑚礁沉积物中检测到更高的叶绿素a含量[63]。微生物对营养盐环境变动同样十分敏感,已有研究表明富营养化带来的营养盐水平升高会显著改变珊瑚粘液微生物群落结构,降低珊瑚的抗病力,增加珊瑚染病死亡的风险[64]。对退化红树林沉积物的研究表明,间隙水的氨氮等营养盐水平升高会造成沉积物微生物的多样性显著降低[65]。

2.3 对珊瑚礁的保护与清洁作用

世界范围内的珊瑚礁退化通常认为跟污染、水温升高和沉积物沉降增多等多种因素有关,其中,沉积物沉降增加是导致珊瑚礁退化、白化和死亡的最常见原因之一[66]。近海疏浚活动、沿岸工程等均会导致沉积物堆积和浑浊率升高,进而造成活珊瑚的死亡[67—68]。Fabricius[69]发现12mg/cm2的沉积物就会对珊瑚产生破坏性的影响。沉积食性海参对沉积物的去除作用则可以一定程度上缓解其对珊瑚的破坏。例如,格皮氏海参是印度-太平洋海域一种常见的海参,它们特别喜欢生活在活珊瑚上,主要以珊瑚礁上的沉积物为食[70]。Nestler等[71]研究发现格皮氏海参可以移除活珊瑚上超过60%的絮状沉积物,消化吸收后再将粪便排到死的珊瑚碎石区,由此格皮氏海参通过摄食活动可将活珊瑚上的沉积物减少到非致死水平。

海洋酸化对海洋生物,尤其是依靠碳酸钙形成骨骼或贝壳的钙化生物有负面影响。对珊瑚来说,海洋酸化不仅会降低造礁石珊瑚钙化率,对珊瑚-虫黄藻共生体系,甚至整个珊瑚群落结构都将会产生严重的影响[72—73]。珊瑚礁区的底质主要是由钙化生物骨骼的碳酸钙沉积物组成。海参消化液为酸性(如黑海参、玉足海参和花刺参消化液pH值为 6.1—6.7),碳酸钙成分的沉积物经过消化液的溶解后排出高于周围海水pH的粪便,加上通过排泄产生的氨的共同作用提高了周围海水的pH值,从而缓冲该区域海水酸化的影响[74]。

海参消化后排出的溶解无机碳、钙离子等还可促进珊瑚虫、钙化藻类的钙化过程[74—75]。另一方面,海参排泄出的氨和磷酸盐等还会促进与珊瑚共生的虫黄藻的生长,间接促进珊瑚的钙化。在澳大利亚大堡礁南部的一个区域,约50%的碳酸钙的溶解可归因于海参通过消化对碳酸盐沉积物处理过程[75—76]。据估计,荣格拉普环礁(Rongelap Atoll)的黑海参和玉足海参种群每年可分别处理高达5t和240t以碳酸盐成分为主的沉积物,因此海参在珊瑚礁生态系统碳酸盐循环中的作用也显得至关重要。

2.4 为其它生物提供栖息场所

与珊瑚礁海参共生或寄生在其身体上的生物很多,根据Purcell等[12]的统计,至少发现有9个门的生物可与海参形成寄生、互利共生和共栖关系。其中有些生物在没有海参宿主的情况下,很难在生态系统中生存,这些共生或寄生关系增加了整个生态系统的生物多样性。

共生于海参体表的生物多见于扁形动物门、多毛类、节肢动物(桡足类、蟹类及少量虾类)和腹足纲[77]。通常海参比共生生物个体规格大很多,这些小生物生活在海参身体上可有效躲避捕食者、保护其受精卵[78]。Caulier等人[79]发现,在马达加斯加西南部的珊瑚礁上,有8种海参专为蟹类提供栖息场所,这些蟹类利用海参产生的皂苷类化学物质防御捕食者,同时将海参组织作为部分食物来源。

在海参体内生活的生物包括原生动物(簇虫类、球虫类)、扁形动物(无腔目、涡虫、横纹虫和吸虫纲)以及多种隐鱼,它们生活在海参体内的各个器官内,其中以消化系统内最常见[12, 80]。潜鱼亦称珍珠鱼、海参鱼,喜欢钻进海参的体内过隐居的生活,所以又有“隐鱼”之称,它们常常白天钻进海参的体腔里,夜晚出来寻找一些小鱼、小虾等小型动物充饥。目前已知生活在海参体内的潜鱼至少有9种,它们可以自由进出海参体腔,借助海参的身体躲避敌害,并会对海参的组织产生小的伤害或影响海参性腺发育,有的种类也会摄食海参的肠道组织、性腺等,但潜鱼与海参的共生关系类型尚没有定论,有的学者认为是偏利共生,但也有学者认为是寄生[77, 81—82]。

寄生在海参体内的生物主要生活在海参的消化道和体腔中,包括扁形动物门、软体动物门、环节动物门、节肢动物门等多个门类。一些扁形虫会与宿主竞争营养并在宿主体腔内繁殖[83]。Jangoux[84]报道了4种双壳纲贝类和33种腹足纲瓷螺科的贝类可以寄生于海参, 双壳纲种类通常寄生在海参的泄殖腔中或者消化道壁上,而腹足纲种类可以寄生在海参的体壁、体腔、消化道、呼吸树等组织器官,体外寄生的种类能用吻管穿透海参体壁以宿主的体腔液为食,但不会造成海参死亡。多毛类如胃鳞虫Gastrolepidiaclavigera也是珊瑚礁区海参的常见寄生生物,它们几乎完全以宿主的组织为食[85]。豆蟹Pinnothereshalingi专性寄生在海参体内,它们通常寄生在糙海参的呼吸树中,它们的存在会引起宿主呼吸树的萎缩[86]。

众多门类的生物与海参共栖共生,增加了珊瑚礁生态系统的生物多样性。共生生物又被许多其它生物类群所捕食,从而将物质能量传递到更高的营养级。因此,过度捕捞海参也会降低海区的生物多样性,降低食物链的物质能量传递速率。

3 研究展望

国际上针对棘皮动物门的研究中,对海参的关注度与海胆、海星相比要相对较低。但近几年来,随着全球海参市场的繁荣,特别是包括中国在内的亚洲市场对海参产品与日俱增的需求加速了世界各地对热带海参资源的开发,这会潜在造成野生海参生物多样性丧失和资源枯竭问题,对热带海参的相关研究也因此逐渐获得更多的关注。针对海参资源的不合理开发问题,下一步热带海参生态学的研究重点将由传统种群与群落生态学研究逐渐转向人为采捕压力下海参种群与资源变动、资源衰退趋势分析以及资源保护与管理等方面。

与此同时,大力推进热带经济海参的人工繁育与底播增殖是全球热带海参产业的重要发展方向,这不仅可提供稳定的海参资源产出,更重要的是可以有效缓解对野生海参资源的过度采捕压力,从而间接保护了珊瑚礁生态系统。但增殖海域究竟能负荷多少海参、增殖放流海参群体对目标海域原有野生海参群落乃至底栖动物群落究竟有何影响均是亟需查明的问题。因此,在查明经济海参种类的自然生态习性的基础上,有必要评估特定海域对增殖海参种类的生态承载力、揭示增殖种群变动规律及其与野生海参种群的竞争关系、查明增殖群体对珊瑚礁底栖动物群落的影响,这也是实现热带海参资源的可持续利用的必然需求。

全球变化导致珊瑚礁衰退速度加快,如何修复退化珊瑚礁、减缓珊瑚礁衰退趋势是摆在海洋科学研究人员面前的棘手问题。热带海参可对退化珊瑚礁起到修复作用,但不同生境偏好习性的海参种类在缓解酸化影响、促进珊瑚造礁的作用方面有何区别尚待进一步研究;同时如何利用海参生态修复种对退化珊瑚礁进行有效修复也是重要的研究内容,这也会为全球珊瑚礁生态系统的保护提供重要的技术支持。

我国热带海参研究与国际相比还很薄弱,特别是自然生态学研究亟需加强。下一步应立足于南海广阔的热带珊瑚礁海域,查明珊瑚礁海参生物多样性与资源现状,聚焦群落结构退化机制与人工增殖群体的种群动态分析,强化增殖群体的生态学功能研究,为我国南海的热带海参资源可持续利用和珊瑚礁生态系统保护提供有力支撑。