女性性功能障碍的影响因素研究

鞠 蕊 阮祥燕 代荫梅 白勇涛 杨 瑜 许 新 程姣姣 杨幸子 施琰红 孙艳华 李瑞玲

(1.首都医科大学附属北京妇产医院/北京妇幼保健院内分泌科,北京100026;2.首都医科大学附属北京妇产医院/北京妇幼保健院药物临床试验机构办公室,北京100026;3.北京市朝阳区太阳宫社区卫生服务中心妇科,北京100028;4.北京市朝阳区妇幼保健院妇科,北京100022)

围绝经期和绝经后期是所有女性在衰老过程中必须经历的阶段,此时期的女性在生理、心理、社会环境、家庭关系中都经历着更多考验,尤其是卵巢功能下降带来的一系列生理变化明显降低了她们的生活质量[1]。女性性功能障碍(female sexual dysfunction,FSD)也是影响围绝经期和绝经后女性生活质量的重要因素之一。过去几十年的社会变化,中国女性性知识和对性健康的期望在不断增加,性功能障碍对生活质量的影响也逐渐被更多的医务工作者重视[2]。FSD可受生物因素、社会文化、种族、宗教和心理情感因素等诸多方面的影响,使得FSD较男性性功能障碍的病因和诊治更为复杂[3]。由于中国传统文化导致女性在婚姻中处于被动的地位,封建思想将性问题冠以“羞耻”的名义,中国女性不愿意在公共场合公开讨论性问题,甚至大部分女性都不会与爱人讨论这方面的问题[4],因此,收集我国女性FSD的流行病学数据困难重重,关于FSD的系统研究也很少,尤其系统研究FSD影响因素的研究更少。另外,由于卵巢功能在个体中差异较大,相同年龄女性会处于不同的生殖衰老分期阶段,我国关于卵巢功能改变对FSD的影响,尤其绝经后期女性应用绝经激素治疗(menopause hormone therapy,MHT)对FSD影响的研究极少。但研究和识别这些FSD的影响因素有助于医务人员发现潜在的问题,更好地对患者进行FSD的诊断、预防和治疗。研究[5]显示,女性FSD的比例随生殖衰老分期的提高而显著升高,绝经后女性明显高于绝经前女性;更年期症状以及其严重程度是40岁以上女性FSD的重要影响因素[6]。

2011年发表的“生殖衰老研讨会分期+10” (Stages of Reproductive Aging Workshop+10, STRAW+10) 是目前公认的体现女性卵巢生殖衰老功能的金标准,其将成年女性分为3个阶段:生育期、绝经过渡期和绝经后期,并将进一步细化分为10个分期,我国既往研究[7]常用的围绝经期包括了STRAW+10分期的绝经过渡早期、绝经过渡晚期以及绝经后早期的第1年。本研究根据女性生殖衰老分期,进一步探讨女性FSD的影响因素,研究围绝经期和绝经后期、绝经后早期女性应用MHT对FSD的影响,以期为我国围绝经期和绝经后女性生活质量的改善提供临床证据。

1 对象与方法

1.1 研究对象

选取2020年4月至2021年3月在首都医科大学附属北京妇产医院及另外两家医联体医疗机构(北京市朝阳区妇幼保健院、北京市朝阳区太阳宫社区服务中心)就诊的女性患者1 045例,其中111例在4周内无性生活、5例在6个月内有妊娠史、3例因严重的抑郁症服用抗抑郁药物、18例恶性肿瘤术后;最终纳入研究对象共902例。所有入选者均签署知情同意,本研究经首都医科大学附属北京妇产医院伦理委员会审批,伦理审批号:2020-KY-009-01。

(1)纳入标准:①既往月经规律;②对月经周期情况能够清楚描述以便对患者进行生殖衰老分期;③有双侧卵巢;④可以读懂汉字并完成调查问卷。

(2)排除标准:①合并严重全身性疾病4周内无性生活者:如血液系统疾病、免疫系统疾病、长期激素治疗、恶性肿瘤、肝肾功能不全、严重类风湿、未控制的心脑血管疾病等;②过去6个月中有妊娠、流产或哺乳期者;③因异常子宫出血导致4周内无性生活者;④因生殖道畸形或女性盆底功能障碍性疾病4周内无性生活者;⑤有精神类疾病及用药者;⑥无固定性伴侣者4周内无性生活者。

1.2 研究对象分组

女性性功能指数(Female Sexual Function Index, FSFI)问卷是目前国际公认的女性性功能评价工具,其中文版本的有效性也已经得到了研究[8]证实。FSD及各维度的评分标准与研究[5]报道相同。根据FSFI结果,将研究对象分为2组:有FSD (FSFI总分≤26.55)和无FSD (FSFI总分>26.55)。

1.3 调查内容及方法

通过面对面问卷调查,收集研究对象一般情况信息,包括:一般情况(年龄、居住地、家庭人均月收入、工作压力、婚姻状况、文化程度、职业、与爱人关系、与爱人的同居时间、平均性生活的间隔时间)、既往病史(包括高血压、糖尿病、甲状腺疾病、抑郁焦虑等精神疾病病史、妇科性激素药物治疗史)、个人史、家族史、月经史(初潮年龄、绝经的年龄、绝经后的年限)、孕次、产次、个人生活方式(主动吸烟、生活二手烟环境、饮酒频率、运动频率)。躯体测量指标:身高、体质量、体质量指数(body mass index,BMI)、血压。

1.4 生殖衰老分期

(1)无MHT治疗者分期:根据STRAW+10研讨会标准[7],将研究对象中无MHT治疗者分为5组:生育期组(reproductive stage,R,对照组)146例、绝经过渡早期组(early menopausal transition stage,ET)199例,绝经过渡晚期组(late menopausal transition stage,LT)87例,绝经后期早期组(early postmenopausal stage,EP)183例,绝经后期晚期组(late postmenopausal stage,LP)41例。

(2)已经应用MHT≥6个月的绝经后女性分期:分为2组:绝经后早期MHT组(early postmenopausal stage using MHT,EP-MHT),应用雌二醇片2 mg/雌二醇地屈孕酮片(芬吗通)207例;绝经后晚期MHT组(late postmenopausal stage MTH,LP-MHT),应用雌二醇屈螺酮片(安今益)39例。

1.5 其他评价量表

采用改良Kupperman评分表(Modified Kupperman Index, KMI)评价研究对象的更年期症状,评价方法同文献[6]。

采用心理健康问卷-9(Patient Health Questionnaire-9, PHQ-9)评价研究对象的抑郁情况。PHQ-9在中国人群中应用的信度和效度已得到验证,它没有年龄、性别和种族的限制,同时由于其具有简短、应用方便等特性,适合用于大范围的抑郁症状筛查[9]。

采用国际尿失禁咨询委员会尿失禁问卷(International Consultation on Incontinent Questionnaire, ICIQ)评价压力性尿失禁压力性尿失禁(stress urinary incontinence, SUI)。国际尿失禁咨询委员会(International Consultation on Incontinent, ICI)指出ICIQ是评价尿失禁症状和生活质量影响的强烈推荐(新A级)的问卷,具有最高的可信度。

采用膀胱过度活动症评分(Overactive Bladder Symptom Score, OABSS)了解研究对象膀胱过度活动症(overactive bladder symptom, OAB)情况[10]。OABSS的有效性已经得到广泛证实,在所有量化评价OAB的调查表中OABSS推荐级别最高,目前应用最为广泛。

1.6 血清性激素指标测量

全部研究对象均检测血清卵泡刺激素(follicle stimulating hormone, FSH)、黄体生成素(luteinizing hormone, LH)、雌二醇(estradiol, E2)。测量方法与研究[5]报道一致。

1.7 统计学方法

2 结果

2.1 女性FSD影响因素的单因素分析

在656例无MHT女性中,有FSD组占57.8%(379/656),无FSD占 42.2%(277/656)。单因素分析结果显示,有FSD女性的年龄、首次分娩后的年限、与爱人同居年限、性生活间隔时间、绝经年龄、绝经后年限、KMI评分、FSH、LH均明显升高,E2明显降低;高中以下学历、婚姻关系不满意、生活二手烟环境、BMI≥24 kg/m2、糖尿病、抑郁、SUI、OAB、绝经后早期和绝经后晚期女性的FSD比例均明显增加; 以上变量差异均有统计学意义(P<0.05),详见表1。

表1 无MHT女性FSD影响因素的单因素分析Tab.1 Potential risk factors for FSD in women not using MHT

2.2 未用/应用MHT的绝经后期研究对象基本特征

EP-MHT女性比EP期的FSH、LH低、E2高;LP-MHT女性比LP期的E2高,组间差异均有统计学意义(P<0.05)。其余临床特征比较,差异均无统计学意义(P>0.05),表明用药与未用药的同期研究对象具有可比性,详见表2。

表2 EP期与EP-MHT、LP期与LP-MHT女性临床基本特征比较Tab.2 Clinical characteristics of groups EP and EP-MHT, groups LP and LP-MHT

2.3 女性FSD影响因素的多因素分析

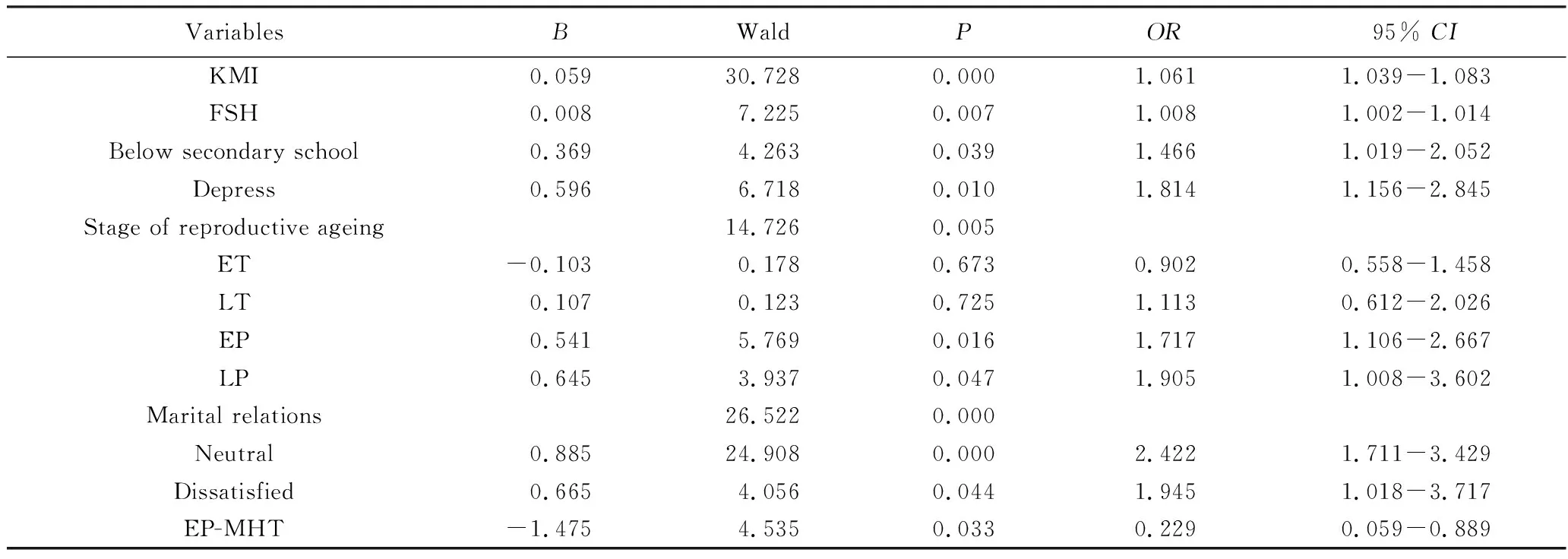

在902例女性中,将FSFI问卷评估FSD的情况作为因变量(赋值:无FSD=0,有FSD=1),将656例无MHT女性中单因素中差异有统计学意义的因素作为自变量,通过二元Logistic多因素分析结果显示,KMI评分、FSH、高中以下学历、抑郁、绝经后早期、绝经后晚期、婚姻关系一般和婚姻关系不满意是FSD的重要危险因素(P<0.05);绝经后早期应用芬吗通治疗是FSD的重要保护因素(P<0.05),详见表3。

表3 FSD影响因素的多因素分析Tab.3 Multivariate Logistic regression analysis to assess significant risk factors for FSD

3 讨论

西方国家的大部分女性认为,性功能在中老年的生活中仍然很重要[11]。据报道[12],世界范围内约有45%的中年女性承受着FSD的困扰,绝经后女性FSD的患病率甚至可以达到100%[13]。相比于女性对性健康期望的增加,我国临床医生对FSD的研究和重视与西方国家相比还有很大差距[2,14]。

FSD的潜在危险因素通常可以分为三类:生物学因素(如年龄、性激素浓度等)、心理因素(如情绪,婚姻关系等)和社会因素(如教育水平,经济水平,社会地位,传统文化和宗教信仰等)[15]。有综述[12]对不同人群FSD的危险因素进行了系统的回顾,发现在不同的国家、地区和人群中,这些预测因素均存在较大的差异。研究[12,16-17]显示,更年期症状是影响FSD的重要因素。本研究发现,KMI评分每增加1分,可导致FSD患病风险增加1.071倍。

STRAW+10分期系统是定义女性卵巢功能减退到衰竭不同时期的金标准。本研究发现,FSH、绝经后早期和绝经后晚期是FSD的影响因素。到目前为止,国际社会上对女性体内雌激素降低是FSD的危险因素已经达成共识[18],绝经是FSD的独立危险因素在研究[19]中被报道。本研究进一步证实了卵巢功能下降与我国女性FSD的关系。

夫妻关系不满意是FSD的重要危险因素,已经在研究[12,15]中被证实并得出一致的结论,而我国的相关研究较少。全球性态度和行为研究(Global Study of Sexual Attitudes and Behaviors,GSSAB)[20]在全球范围内确定了3种类型的性政权:性别平等的政权,以男性为中心的混合性政权和亚洲的性政权。性别平等的性政权主要由西方/欧洲国家组成;以男性为中心的混合性政权包括地中海国家以及韩国、马来西亚、菲律宾和新加坡;而第三个被认为是以男性为中心的群体,仅涉及亚洲国家,其中包括中国,印度尼西亚,日本和泰国等。国际定位也说明我国女性在性问题上处于被动地位。据文献[15]报道,由于传统文化的影响,夫妻间谈论有关性的话题很少。本研究中没有进一步了解影响不满意婚姻的因素。研究[21]显示,对配偶性功能的不满意可能增加FSD的发生,爱人显著的勃起功能障碍可以引起女性性唤醒、性高潮、性满意度障碍。一项横断面调查[15]也指出,对爱人性功能的不满可增加FSD的发生,这项研究还指出,由于中国女性在性问题上多处于被动地位,中国妇女更容易指出自己的性功能障碍和不满,但很难承认其配偶的性问题。这一结果提示,在临床工作中需要关注患者更多的细节,综合分析病情。另一方面,在今后的研究中也需要设计和关注收集更多影响夫妻关系的细节资料。

西方国家和我国在女性教育水平对FSD的影响上结果并不一致。本研究发现,“高中以下学历”可增加FSD达2.843倍,与Shifren等[22]研究结果一致。与此相反,2012年香港的一项研究[23]显示,高学历的女性FSD的患病率更高。有文献[12]指出,这个差异可能与中国文化水平高的女性更加能意识到自己的性需求和权利,对于婚姻和性关系能大胆地表达,由此可能带来更多的不满和失望。

本研究显示抑郁是FSD的重要影响因素。研究[11]表明,女性抑郁是FSD的重要影响因素,有25%~75%伴随抑郁的女性存在FSD。更年期女性发生抑郁也有多方面的因素,与生活压力、经济水平、教育程度、卵巢功能等因素均有关。生物因素如卵巢功能衰竭导致女性体内雌激素下降继而发生的抑郁在临床上也越来越多地引起医生的重视。

在FSD保护因素中,本研究结果显示,绝经后早期MHT治疗(雌二醇/雌二醇地屈孕酮片)是FSD的保护因素。当今国际社会公认MHT是治疗更年期症状最有效的方法,其中包括改善FSD[18]。研究[24]表明,雌激素治疗对于性欲、性唤起、性高潮以及阴道干燥和性交痛均起到治疗作用。与西方国家相比,我国女性和医务人员普遍存在对MHT认识不足,应用MHT女性的比例还不足2%[25]。由于FSD的发生有多种因素参与,我国女性对FSD的认知以及医务人员在诊断和治疗FSD的经验上都非常缺乏,因此我国在FSD的诊治方面更加落后于国际社会[2]。在本研究中,绝经后早期女性应用的是芬吗通,药物中的雌激素是天然的17β雌二醇,研究[26]证实芬吗通能安全有效的改善更年期症状。但应用芬马通对FSD的效果尚未见国内有相关报道。MHT治疗是否在我国女性的FSD中起到有效的治疗作用还需要更多的研究证实。

FSD受心理、生理、社会等多种因素的影响,KMI评分、高中以下学历、婚姻关系不满意、抑郁均是FSD的影响因素。卵巢功能下降导致的FSH升高和绝经是FSD的重要危险因素,绝经后早期女性应用芬吗通是FSD的保护因素。