共治与自治关系视角下城市基层社会治理创新研究

夏琳 李枭

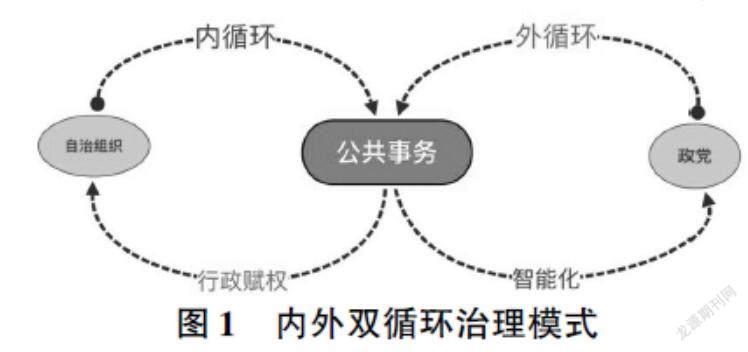

摘要:党的十九届四中全会倡导“建设人人有责、人人尽责、人人享有的社会治理共同体”,该理念与党的十九大“打造共建共治共享的社会治理格局”相呼应。城市社区作为基层社会治理的重要单元,其治理效果直接影响社会治理水平。当前,我国城市社区存在社区多元主体权责界限不清、社区内生力不足、碎片化治理困境、韧性治理效能低下等问题。基于共治与自治关系视角,将国家的顶层设计与基层实践有机结合,本文通过对S市S区社区案例研究发现,可从党建引领、政府赋权、社区社会组织协助、社区弹性治理、智能化建设等角度提出解决建议,从而形成以社区为主体、智能科技为支撑、公共事务为媒介、党建引领下多元主体参与,采取动态灵活型自治—共治双循环治理模式,为未来社区治理提供借鉴经验。

关键词:社区治理;自治与共治;双循环模式

中图分类号:F2文献标识码:Adoi:10.19311/j.cnki.1672-3198.2022.13.009

1研究背景

基层治理是国家治理的基石,统筹推进社区治理,是实现国家治理体系和治理能力现代化的基础工程。党的十八大会议首次提出“社区治理”这一概念成功推进基层社会治理从“管理模式”向“治理模式”的转变。党的十九届四中全会《决定》提出“社区治理与服务中心下移”的观念成功将基层社区治理现代化思想纳入国家治理体系和治理能力现代化改革的总计划当中。2021年7月《中共中央国务院关于加强基层治理体系和治理能力现代化建设的意见》“坚持和加强党的全面领导,以人民为中心,建立健全基层治理体制机制,推动政府治理同社会调节、居民自治良性互动。”作为基层社会治理工作新原则,将基层治理体系和治理能力现代化建设进行制度化规范,同时也将“共治—自治”理念进行详细化阐述。因此依托“以国内大循环为主体、国内国际双循环互相促进”双循环新发展格局,顺应国家治理体系与治理能力现代化的要求,着力建构以社区为主体,智能科技为支撑、公共事务为媒介、党建引领下多元主体共同参与的共治共享社区治理新格局,从共治与自治的角度形成社区治理双循环模式。

2城市社区治理双循环模式概念解析

“社区”是一个具有地区特征和独立性的社会组织群体。这个社会组织群体即社区居民对社区内部事务进行治理的过程则是社区自治,而社区共治是从治理理念、治理主体、治理方式、治理技术、治理效果等多角度出发形成的共建共治共享新理念。将社区作为治理场域,居民自治与多元主体共治相结合,构建合作共治、协商治理的新型伙伴关系,通过互联网信息技术搭建合作平台,共同成为公共事务建设与公共服务供给的参与主体,让社区治理呈现双向循环的动态发展态势,搭建城市社区治理双循环模式。

3W社區治理模式的现状

近几年,S市响应党的十九大提出“加强社区治理体系建设”的号召,构建党建引领下多主体治理,鼓励居民参与自治的新型社区治理模式。经过实践探索,S市多个社区已经取得成功经验并成为典型代表。S区位于S市北部,截至2020年全区辖10个街道,约87个社区,现常住人口为61.94万人,其中15—59岁人口比重占总人口比重73.18%。社区呈新兴化发展趋势,区域发展前景十分可观,社区治理朝向治理主体多元化、治理方式创新化、治理中心服务化的方向改革与发展,极大地丰富了社区服务内容,满足了社区居民的基本生活需求,提高了社区服务的质量与工作效率。

4W社区治理模式实践中存在的问题

根据第七次人口普查数据显示,S区城市居民人口比重仅占常住人口比重58.3%,城市社区普遍存在居民年龄跨度大、学历差距大、人口流动性强等现象,致使居民缺乏社区认同感、社区自治意识薄弱。同时个别社区在采用“共治型”社区治理模式实践过程中常常出现治理主体的权责界限模糊、社区社会组织力量薄弱、社区治理韧性不强等问题。

4.1权责界限不清,共治效率低下

在社区治理实践过程中由于多方治理主体所掌握的资源、权力以及所属的社会地位存在差异,常常出现权责不清、互相推诿的现象,从而滋生低效率的民主甚至无效的民主。其中政府占据主导地位,是决策重要制定者,其他治理主体逐渐丧失自主权,发展空间受到严重约束;社区社会组织数量少、规模小,因为缺少行政赋权,其争取的社会资源与管理权限极为有限,加大了工作的困难性,在社区治理过程中很难发挥实质性作用;社区承担过多上级党委政府委派的工作,逐渐偏离自治性质,自身功能不断模糊及弱化,严重缺乏自治灵活性与创造性。有时在治理中为迎合上级政府要求,只注重“自上而下”的规则,忽略“自下而上”的需求,社区活动形式主义严重,缺乏真实性与实践意义性,不能有效的解决居民的实际问题,为居民提供满意的服务。

4.2社区内生力薄弱,欠缺发展弹性

社区内生力是指社区发展内部实力与主观能动性,在不依靠外部资源进行自我发展与创新的能力,进而加深社区治理动态发展的内在弹性。调查显示S区多数社区在治理过程依赖性强、内在发展动力不足,发展趋势固态性严重,主要表现在以下几个方面:第一,社区服务项目同质性较高,局限于文艺活动、政策宣传、帮扶孤独老人等内容开展工作,社区文化单一,缺少文化底蕴。同时社区活动创新意识低下,创新内容失真,工作浮于表面难以深入落实,增加社区治理成本造成资源浪费。 第二,社会资本薄弱,缺少内在动力。疫情暴发早期,社区内部志愿者管理体系不完善,市场合作机制不健全,社区组织性自救活动欠缺,难以形成社区治理、物业服务、志愿者协助、商家支持等多维主体合作循环体。第三,商品经济发展打破社区传统由地缘、血缘、亲缘组成的人际关系,加大社区居民间的陌生感与距离感,削弱社区依赖性、归属性与信任性,促使社区活动出现“精英参与”的现象,居民自治意识淡薄,自治能力缺失。

4.3智能“碎片化”,韧性治理不足

社区韧性是一个动态发展过程,贯穿社区全生命周期。现在S区多个社区韧性治理能力不足,智能应用难以深入,智能化设备的嵌入与社区承载力之间存在一定的矛盾,社区工作“形式智能化”,缺少自身能动性与应急处理能力;社区工作者治理思维固化,在工作方法的选择上更倾向于传统形式,加大信息收集失误与解决问题片面化的可能;社区工作宣传力度不足,居民缺少智能设备认知,接受程度不高,同时缺少智能设备普及人员对居民操作设备进行讲解与帮助,致使社区内智能化服务设施效率低下;缺少专业技术处理工作人员对居民进行有效整合与精准分类,社区工作不能形成信息收集、资源整合、需求分类、智能处理、优质服务的周期性闭环。D61CA090-7D6C-4CF1-801C-5477B6CFF556

5城市社区治理双循环模式的实践优化路径

针对上诉问题,提出以社区为主体,智能科技为支撑、公共事务为媒介,党建引领下多元主体共同参与的共治共享社区治理新格局,从共治与自治的角度形成城市社区治理内外双循环治理模式(如图1所示)。

5.1明晰权责界限,实现多维共治

推进党建的引领下政府负责、市场服务、社区社会组织协同共治的“一核多元”治理模式,将明确各主体在社区治理中的地位,明晰各自的权责分界,形成良性互动式合作,搭建伙伴式新格局。加强基层党组织建设,健全基层治理党的领导体制,强化社区党建在社区治理中的政治引领、思想指引、组织领导;推进党组织技术创新,调整组织结构与治理功能,建立网络化组织体系,整合基层治理资源与优化综合服务质量,扩展治理开放性程度;树立开放共治合作理念,打破传统封闭循环模式,完善党建引领的社会参与制度,提升党建引领社会化。

基层政府需加快由“管理”转向“治理”再到“善治”的模式迈进,对内进行制度改革,细化各部门职权界限,创新内部考核机制,减少工作人员绩效压力,将其价值追求回归公共服务;对外进行行政赋权,转变决策主导观念,根据社区现实情况与自身特色,基层政府可选用“协商式”“治理式”“参与式”等不同的治理模式,让政府以外力量能够承接政府转移职能,形成多元主体良性互动。

社区社会组织具有相对独立性,独立于政府和市场之外,是居民利益诉求的传递者与政府工作的协助者。促进社区社会组织发展,首先需要政府对其授予一定的权力,扩展活动空间提升治理权威性;其次社区应该加强社会组织制度建设,规范居民加入社区组织的渠道,定期展开志愿者培训,提升志愿者技能,可以与高校、企业展开合作,引入专业人士,提升团队建设,打造优质口碑,树立组织形象;最后采用“线上+线下”创新组织模式,通过多元宣傳渠道,提升组织知名度,吸引社区居民积极加入,提升居民的共同体意识与自治能力。

5.2以人民为中心,提升自治效能

社区工作坚持以人民为中心工作原则,避免“对上不对下”错误工作逻辑。一方面需完善民主选举、民主监督、民主参与等相关机制,开展多小组、多形式、多方面的咨事议事活动,切实保证居民多元的利益维护与需求表达,发挥听证会、论证会、座谈会的作用,为居民参与社区治理提供制度保障。另一方面遵循“以人民为中心”的宗旨开展精准化服务,以楼区为单位对不同年龄、地域、工作等居民进行详细的调查,并通过专业人员对数据数据分析与系统整合。在对居民信息严格保密的前提下寻找共需,创办特色活动打造社区文化,激发居民参与活动的积极性与自主意识,形成社区治理软实力,提升居民的社区认同感与归属感。

5.3依托智能建设,共治自治双循环

构建社区治理双循环模式,不仅依靠制度的改革,更需要科技的加持。互联网技术时效便捷与互动联系等特质使多元社区治理主体跨越时间、空间的界限,提升合作治理的协调度与治理的高效率。一是整合数据资源,形成系统治理体系。打破“碎片化”治理困境,利用“小社区、大数据”技术福利,聘请专业技术人才对居民的需求进行及时整合,形成完备的治理体系。二是搭建信息平台,形成治理合力。让科技成为共治与自治的桥梁,搭建协商共治交流平台,突破时空界限,扩宽多元社区治理主体共建共治共享的合作渠道。三是信息公开,采用一站式服务。创办社区自主公众号、APP、短视频等网络账号,将政府宣传、活动开展、治理过程等信息进行公开,让社区治理时刻保持透明度,接受居民的监督。采用“一键处理”服务模式,通过宣传与专业帮助让居民通过一部手机就可以实现利益维护、需求表达、建言献策,最终提升居民的共同体意识,增加其社区自治的参与度和满意感。

参考文献

[1]中共中央国务院关于加强基层治理体系和治理能力现代化建设的意见[N].人民日报,2021-07-12(01).

[2]郑世林,毛海军.乡村振兴背景下民族地区乡村治理路径研究[J].财经问题研究,2021,(05):22-29.

[3]李枭.协同治理视阈下的城市社区权力运行机制分析[J].长春大学学报,2015,(03):31-34.

基金项目:大连民族大学大学生创新创业计划项目(国家级 202112026001)。

作者简介:夏琳(2000-),女,黑龙江齐齐哈尔人,学生,从事公共管理研究。

指导教师:李枭。D61CA090-7D6C-4CF1-801C-5477B6CFF556