工业用地转型中遗产社区认同研究

孙淑亭 徐苏斌 青木信夫

摘要:体制改革过程中社区治理机制的改变导致社区认同感不断减弱。众多的工业遗产保护和再利用研究案例都将关注点放在工业遗产本身,却忽视了与工业遗产改造紧密相关的工业遗产社区以及社区人群的生存境况。以天津棉三工业遗产社区为例,通过调研了解,从单位体制下向社区转型的工人住宅区,社区管理和居民生活均存在困境。遗产社区和产业更新后建设的创意产业园区之间出现精神、感情上的隔离,这些隔离违背了原来的工业遗产保护的整体性原则;而对于产业园区的过度改造,对社区进行拆迁与忽视则违背了工业遗产保护的真实性原则。因此,在工业用地转型过程中,除了创意产业园区的改造与管理外,对于遗产社区认同的提升与关注同样重要。

关键词:工业遗产社区;社区认同;产业更新;社区治理

引言

在整个社会“退二进三”浪潮的背景下,工业遗产地的转型发展成为城市更新过程中的首要目标。遗留下来的工厂住宅区,曾是国营企业的重要组成部分,体现工业遗产的完整性。而今关于工业遗产保护和再利用的研究,更多的关注于遗产的本身而忽视了和其关系比较密切的遗产社区及社区人群的生存境况。本文所研究的工业遗产社区即工人的住宅和宿舍,不包括附属外围社区。这类社区具有很强的中国特色,即从单位制度转向社区制度,由企业管理转向街道管理,涉及了转型中社区的制度改革、集体记忆、场所与记忆、社区和新兴产业园区的关系等,这些人本主义保护问题都是国际遗产保护界较为前卫的研究课题。

国际上的遗产保护理念在近年有较为深刻的转变。《威尼斯宪章》问世以来文化遗产的保护从仅关注物质遗产逐渐转向关注非物质遗产,从重视纪念碑式的遗产保护向活态遗产(Living Heritage)保护转化,从“权威遗产话语”(authorized heritage discourse)[1]转向公众话语:1979年《巴拉宪章》提出维持文化遗产地方感,引入活态要素,加强地方认同与文化特色;1987年《华盛顿宪章》强调历史区域保护过程与私人及社会生活的协调,因此指出保护过程首先涉及当地居民,须得到居民支持与参与;2011年ICOMOS第17届全体会议上通过《关于历史城镇和城区维护与管理的瓦莱塔原则》(简称“瓦莱塔原则”),强调保护区域与城市环境的经济、社会联系,是对《华盛顿宪章》“整体性”逻辑的延续,而其最重要的突破之处在于对保护对象的界定不仅体现对物的保存,还明确提出对人(即原住民)及与人相关的一切非物质元素的维护,包括身份认同(Identity)、场所精神(Spirit of Place)、传统活动、文化参照、记忆、对历史景观的主观体验与感受等,要求一切干预都须尊重历史环境的物质、非物质价值以及本土居民的生活方式与生活质量,同时指出要警惕士绅化、大众旅游等社会环境变化对本土社区的冲击。有关工业遗产和社区人群的关系问题最早可以追溯到《下塔吉尔宪章》的第二条,指出价值是存在于“人的记忆和习俗中”,肯定了工业遗产的记忆和习俗的价值。

目前针对工业遗产社区的研究尚为数不多。工业遗产社区概念起源于英国,1853年在英国设立了世界上第一个工业遗产社区[3]。随着遗产保护的发展,国外工业遗产与工业遗产社区通常作为一个整体进行规划与开发。如德国鲁尔工业区[4]的保护。以及波兰borsing工人村[5]的产业复兴探索。近年国内由何依等人首先对工业遗产社区进行了界定,认为“工业遗产社区包括工业遗产和工业社区两个概念,是属于传统社区种类中的一种。在此之前,也有将工业遗产社区称作“工人新村”“工业社区”等。国内研究前期从社会学的角度,对工业遗产社区的内涵进行探讨同时揭示其价值以及社会意义,如丁桂节[6]、向旋[7]、蔡春辉[8]等学者均从不同的方面对工业遗产社区内涵进行论述;后期主要针对如何利用城市中的工业遗产社区问题进行探讨。

由此可见,“工业遗产社区”并没有固定的定义,笔者认为是以工厂为组织原型的特殊形态的社区。在新中国成立以后以国营企业为主,每个企业就是一个独立的生产单位与社区的形式,所以创造了工厂的附设住宅区。工业遗产社区主要指附设住宅区,包括已经不生产的和正在生产的工厂附属住宅区,但是原则上不包括生产车间部分。这样的社区应该也是工业遗产研究的重要内容,具有普遍性。在工业遗产再利用的案例中多见工业遗产被改

造为文化创意产业,旅游成为文化创意产业的重点,而很少涉及到原来的工人以及在房地产开发中出现的士绅化倾向。针对以上梳理,我们可以发现目前对工业遗产社区认同方面的研究存在空白,工业遗产社区和工业遗产联系紧密,与城市中其他社区类型不同,工业遗产社区由于其历史的独特性与居民身份的特殊性,居民对遗产社区的认同感体现了工业遗产保护的真实性与完整性,需要得到重视。

一、工业遗产社区认同的特殊性

“认同”这个概念最早出现在16世纪,英文写作identity。早期对于认同的研究集中于心理学和社会学领域。心理学家弗洛伊德将认同定义为“个体潜意识对某一对象模仿的过程”[9]。社会学学者则更关注社会角色[10]、制度化[11]方面的研究。1970年代,Taylor等学者[12][13]首先提出社会认同的理论,指个体能够意识到自己是群体中的一员并能够对此群体产生特殊的情感和价值。而社区认同相对社会认同来说,更加微观并具有其特殊性。国外社区认同是社区感或社区共同心理中的一部分,社区感概念由Sarason[14]提出,起初同样是来源于社区心理学的研究。随后Obst和White于2005年指出影响居民社区感的主要因素是他们是否对社区有认同感[15]。2015年国内学者辛自强等从功能认同和情感认同两个维度重新定义了社区认同,指出社区认同是社区成员对社区共享价值的认同、支持和珍惜重视[16]。

而工业遗产的社区认同,又是各类社区中较为特殊的一部分。旧有工业遗产中,厂区的改造再利用相对更加容易。而附属老旧家属区由于居民繁杂,老龄化严重,经济状况一般,在与房企和政府协商时往往难以达成共识,导致改造困难。仅仅通过政府或开发商进行住区的改造,对社区的物质精神需求并不能给予充分满足。同时与新建筑区不同,工业遗产社区有着较为紧密的邻里关系,这为社区治理机制创新打造了坚实的基础。促进工业遗产社区的认同感提升,就是促进遗产本身的价值及强调其共同記忆与社会价值。

二、研究方法与数据来源

(一)研究方法

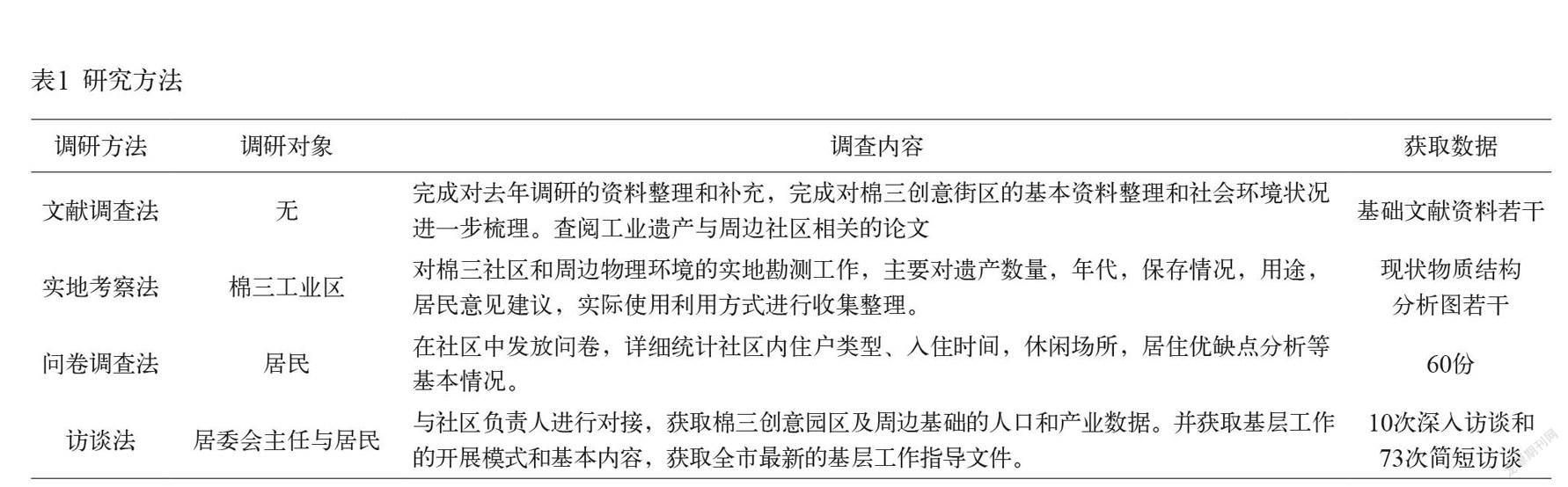

本文通过对天津市第三棉纺织厂(以下简称“棉三”)的调研,以问卷调查、实地调研与访谈法进行研究(见表1)。研究区域位于天津市河东区,毗邻海河东路,北至北柴厂街,紧邻富民公园,与天津湾公园对河相望。该地块占地10.5公顷(图1)。

(二)研究对象

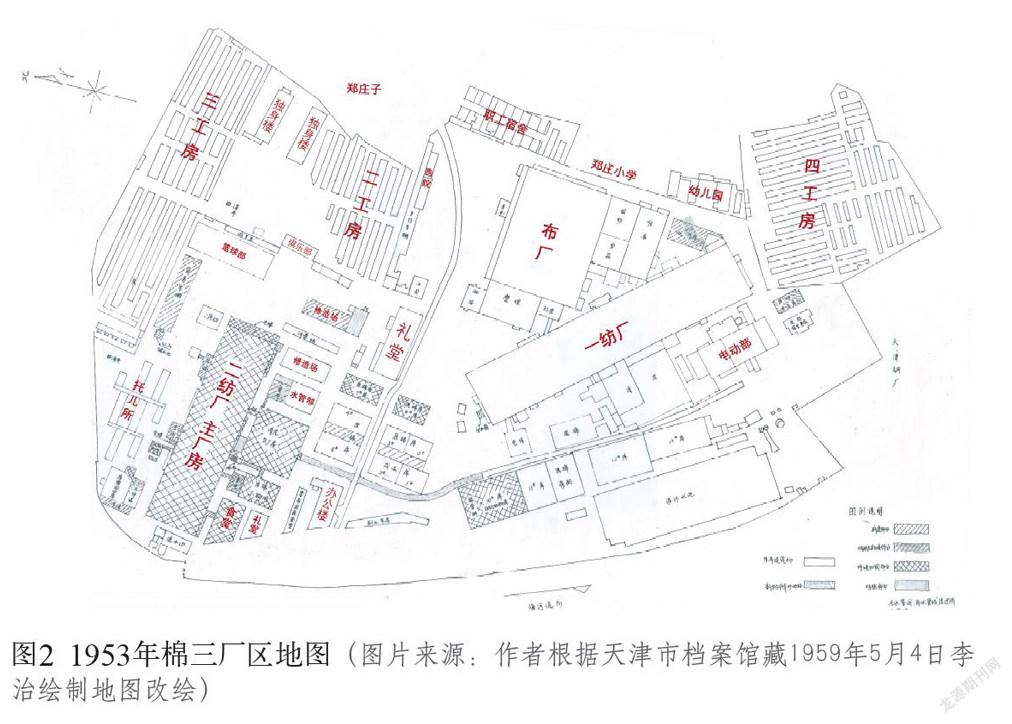

棉三现状由产业更新后的棉三创意产业园区(以下简称“产业园区”)和之前的职工社区组成。20世纪前叶棉三前身创立初期,凭借海港和租界区带来的贸易优势,迅速崛起成为华北地区的棉纺织产业中心,由裕大、华新等六大纱厂组成。1936年,六大纱厂中规模较大的裕大、宝成两厂合并为天津纺织公司[17];1945年中国纺织建设股份有限公司将其接管并更名为总公司天津第三棉纺厂;1950年更名为天津市第三棉纺织厂(图2)。2008年棉三所属的天津纺织集团由于产业调整进行整体搬迁,原有厂房闲置;2013年天津住宅集团和河东区政府投融子公司共同成立天津新岸房地产开发有限公司,进行棉三更新项目的建设。

由图3可见棉三工厂的厂房和住宅区分布情况。2000年,棉三“退二进三”改为富民路街道,下辖11个居委会,其中天鼎居委会管辖的工业遗产社区最大,包括没有拆掉的一工房、二工房、四工房(原来棉三有5个住宅区,称工房,现在第一到第三工房合并为棉三宿舍,四工房距离较远,单独称谓)和新建的“美岸名居”住宅楼(图1中黄色部分)。棉三社区的宿舍楼与当时居住的厂房工人共同组成了工业遗产的物质与非物质文化遗产。

三、棉三工业遗产社区认同形成的障碍因素

(一)产业更新后园区与社区产生的物理隔离与精神隔离

单位体制管理时期的社区,行政区域和生活区域高度集中,生产的剩余价值可以迅速投入新一轮劳动力再生产,社区居民在短期内可以享受到资本的优待。同时,资本循环和社区物质循环相结合的“国企单位”模式很容易产出垄断效应。产业更新后,棉三产业园区的进出受到管制,其高成本定位消退了居民的参与热情;同时,产业园区与棉三社区之间也筑起高墙进行了分割(图3、4、5)。产业园区在后勤管理上与街道办及居委会的平行关系,不仅仅造成了物质空间的割裂,也造成了精神情感的割裂。士绅化倾向逐渐蔓延到周边社区,同属富民路街道的郑庄子已经被拆迁改为商业用地,但是规划并没有明确郑庄子的居民原地居住的条件。据天鼎社区工作人员讲述,郑庄子的居民有强烈的恋地情结,不愿搬迁,很多人离开多年仍回来为故人烧纸。

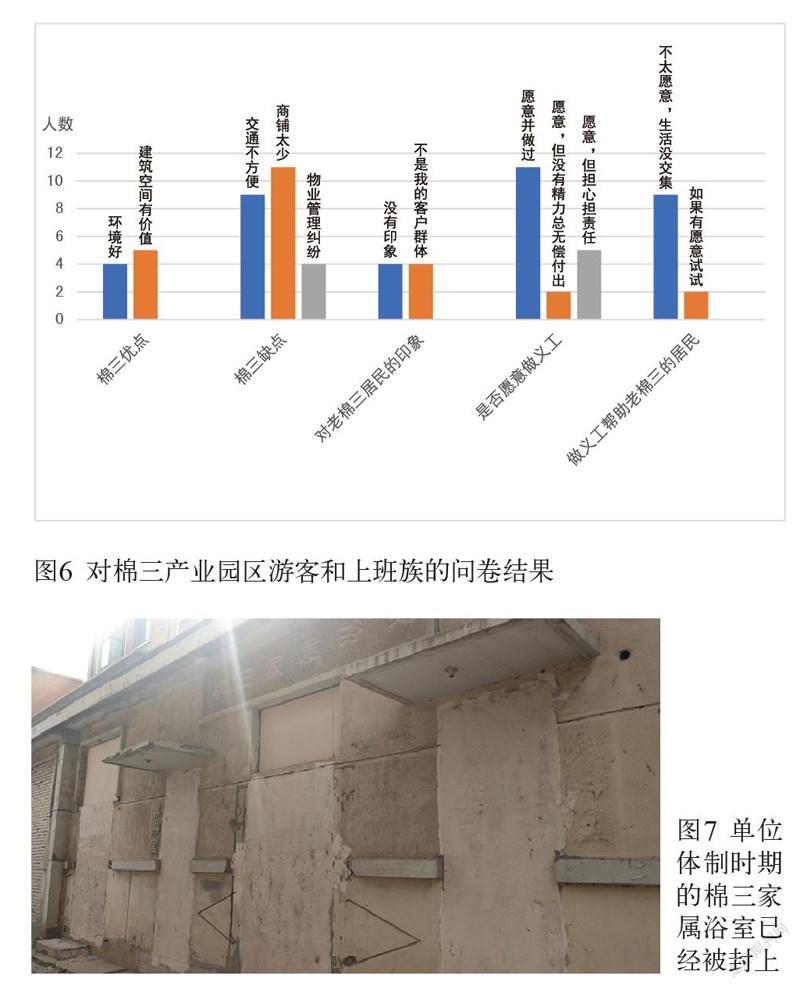

产业园区的改造在项目层面上是成功的,但是对于棉三老职工老居民,他们熟悉的空间已经被改变,新的人群和新的商业都让他们疏远了产业园。在我们调研中发现,刚搬过来的居民甚至都不清楚棉三产业园是由老工厂改造而来,说明产业园的宣传重点并非放在工业文化上面(图6)。管理的范畴割裂了原本是一个工业区的两个部分,这是目前工业遗产改造的文化产业园于周边工人社区普遍存在的现象。

(二)单位认同向社区认同转变中行政化产生的隔阂

在单位治理向社区治理转变期间,企业附属的幼儿园、学校、医院、浴室等相继关闭(图7),转而以社会福利的形式回馈居民。原有的国企模式逐渐被社区模式替代,原有的企业责任分散到社会,原有的工业系统通过设置退休职工托管中心负责老职工的遗留问题。物业等房屋管理问题由三方协同管理:民政局、房管局和街道办事处。原本工厂有房管科或房管处,棉三社区的物业本应由工厂自身管理。在企业倒闭后,托管中心未进行有效干预,而后托管中心将产权委托给房管局。房管局下设有物业办,主管其产权范围内的旧楼改造和维修事项。准物业只负责公产的维护,管理则交由街道办以及下属的居委会负责。街道办由于职能所限,无法有效协调分散在各个机构的社会职责,从根本上解决问题。社区居民对社区生活的不信任感和不愿意与社区进行合作的态度,导致社区认同感很难保持下去。职能的分散导致一系列问题的出现,房屋内部电路老化、公共卫生设施取消等,导致了貧民区的出现(图5)。栽种在小区门口的绿植每年都会发生虫害,但绿植土地产权的归属方棉三工厂和绿植的栽种方园林局都认为不属于自身管理范围,只能由居委会自行解决。在居民出行方面,由于拆迁办将拆迁地围起来,导致棉三四工房的唯一道路被堵,产业园区的其他道路也常年停满车辆,影响车辆和行人出行。

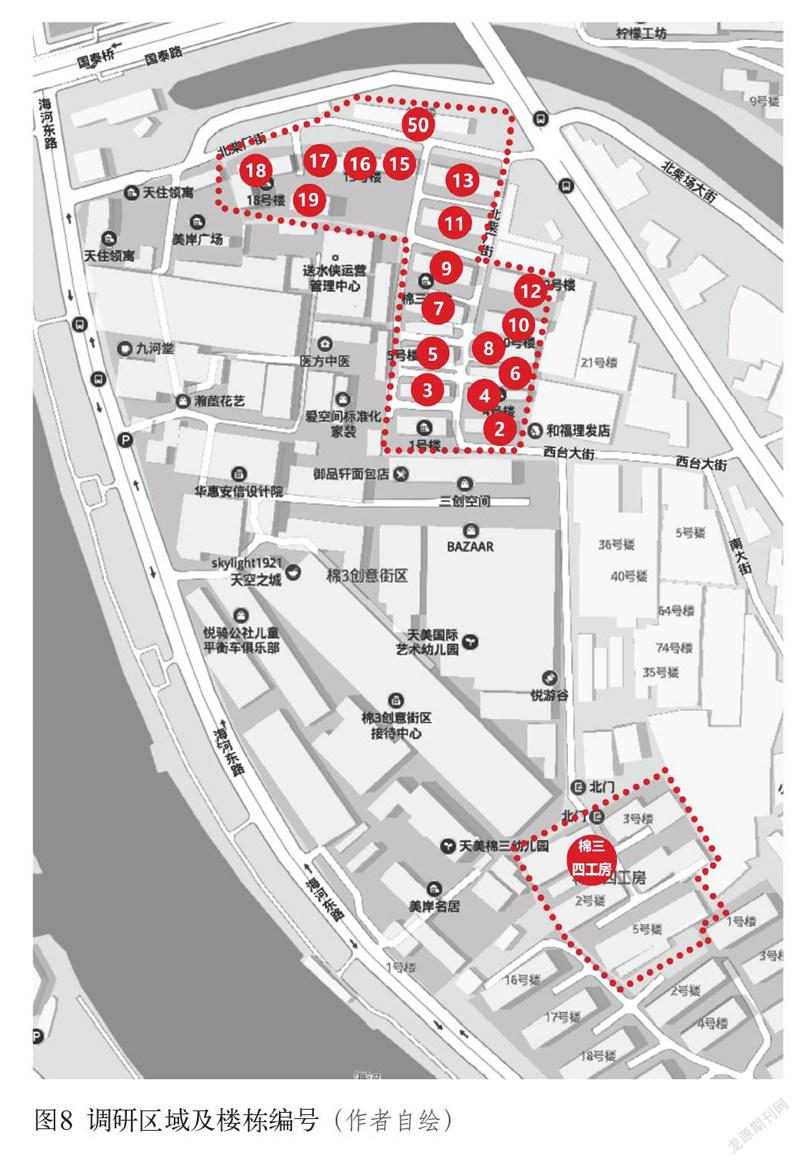

此外,由于产权问题的复杂,也给管理上带来了一些问题。例如棉三宿舍第2、4、6、8号楼是单身宿舍,是职工租赁的企业产房屋,不是商品房;10、12号楼作为托管中心是企业产权;四工房前面1—4号楼,大部分已经在1990年代“房改”时以低廉价格售卖给棉三员工成为商品房。最后面的5号楼为1990年代初盖成,据居民说是自己购买所得的商品房(见表2与图8)。

四、社区认同下降对工业遗产保护真实性与完整性的影响

在早期的工业遗产保护中,开发者关注工业用地背后开发房地产和旅游的可能性。随着对遗产价值认知意识的提高,在发展经济的同时我们开始关注物质遗产的保护,探讨在文化创意产业园中如何保护好工业遗产的真实性和完整性。人和人的记忆和情感都是构成工业遗产的价值的一部分,考虑工业遗产的价值需要将物质遗产和非物质遗产一起考虑。工业遗产社区是其中最具有代表性的部位,也是研究的薄弱环节,而它们正在成为中国城市的贫困地带。遗产社区认同的下降,导致工业遗产的真实性与完整性受到影响。

如果站在棉三的当下去理解,原住民住在社区的最内部,收入较低,老龄化严重,居住环境较差,自然是处在社区较为劣势的社会地位。但回顾中国棉纺工业和社区的历史,棉纺工人的社会身份在百年间经历了四次巨变。这四次身份转变分别是:“外来村民一革命骨干一生产光荣一改革开放一下岗潮”。据《天津工人》一书介绍,1945年国民党政府接管天津,生产逐渐开始恢复。以中纺三厂(棉三前身)为例,接收时中纺三厂共有职员67人、工人2962人,其中身负管理和技术能力的重要职员共14人,其余都是没有任何管理或者技术经验的普通工人。他们多数是不被承认的市民,范围仅限于工厂或工房内,即使作为中国工业史上不可或缺的群体,他们的斗争也并非为单纯的底层对上层阶级的反抗,内部也存在着不同社群派别的争斗[18]。在这种社会语境下的棉三宿舍,呈现较为传统封闭的社会形态。

随着21世纪的到来,棉三社区在天津住房政策下进行了修缮。然而对于那些无法改善自己处境的人来说,最好的结果就是选择搬回去。“小圈子”在单位社区中变得很明显,因为居民还是喜欢跟以前的同伴在一起交流,对新的邻居关系感到陌生。最重要的原因是原来社区中的“小圈子”成员具有高度的同质性和亲近性,在背景和经历方面有着共同话语,他们在一起度过的许多年有着共同的回忆。然而组织中的“小圈子”显得太过于沉闷,内向,从而导致环境变化后,这种交往方式很难继续维持下去。

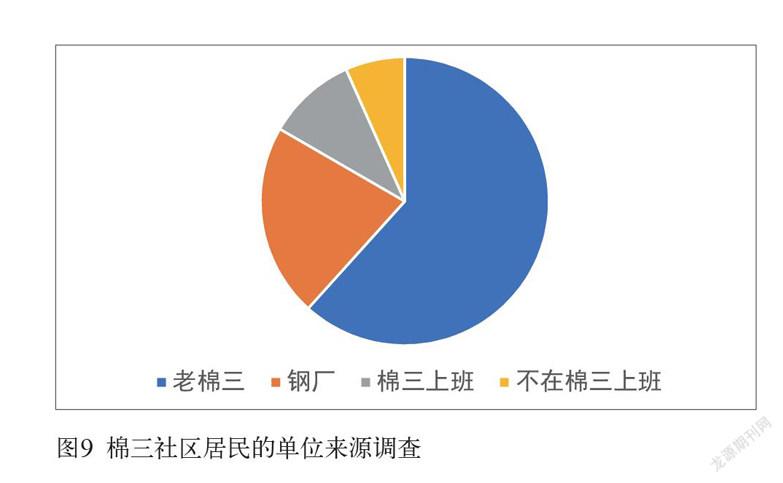

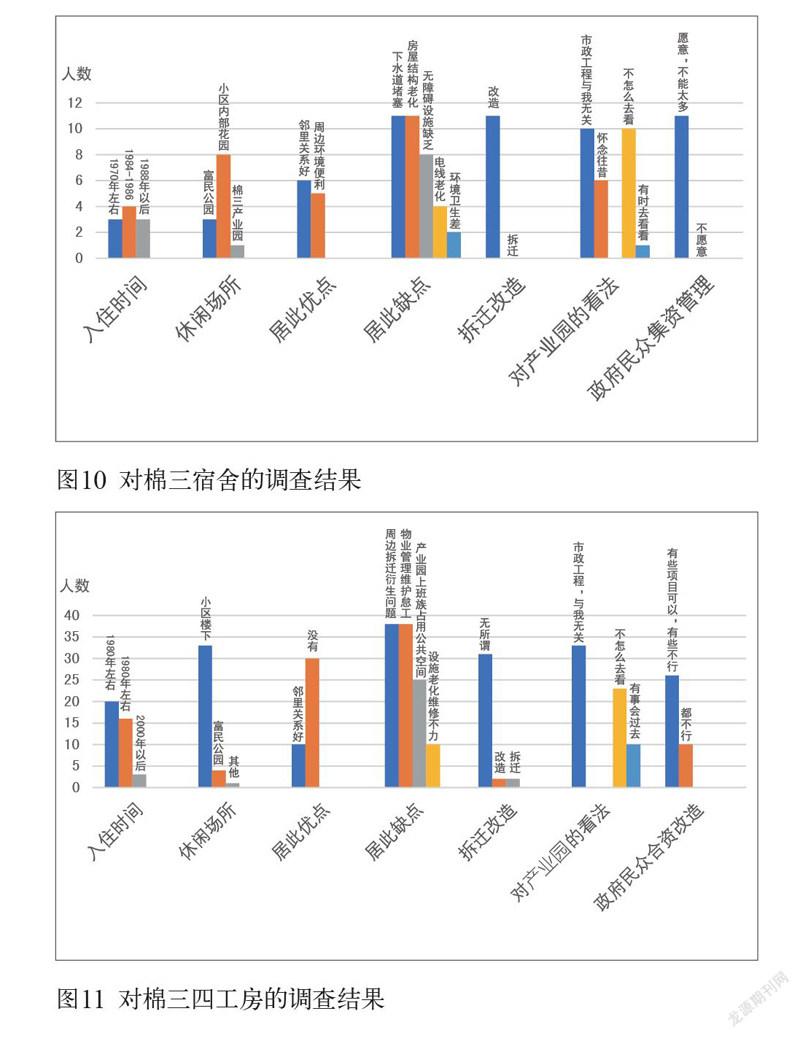

笔者采访了棉三宿舍(原一工房二工房)和四工房,数据显示,棉三社区中老棉三的职工占总数的二分之一以上(图9)。同时通过对入住时间、休闲场所、居此优点、缺点、拆迁改造、对棉三产业园的看法、政府民众集资管理等项目的调查,结果表明棉三宿舍和四工房的老职工不承认现在的棉三产业园和自己工作过的老棉三有任何关系(图10、11)。

大部分的居民认为棉三产业园是城市发展的旅游创意工程,和自己无关,所以也不怎么去园区。有一部分人怀念往昔。他们对所居住的环境不满意,棉三宿舍的人赞成改造,不愿意搬迁;四工房的人则表示搬迁也无所谓。这说明棉三在他们的记忆中大打折扣。

“场所记忆”来自于法国历史学家皮埃尔·诺拉(Pierre Nora),他主编了多卷的《记忆之场》(Les lieux de memoire,1997)[19],引起国际上对记忆之场问题的广泛关注。2018年联合国教科文组织世界遗产中心委托国际良知遗址联盟(International Coalition of Sites of Conscience)完成了《记忆之场的解释》(Interpretation of Sites of Memory)。该文件直接介绍了皮埃尔·诺拉的定义:“Lieu de Memoire”是指任何重要的实体,无论是物质的还是非物质的,由于人类意志或时间的作用,已经成为任何社区纪念遗产的象征性元素。他强调关注被历史遗忘的当下的“历史”——记忆之场(site of memory),从记忆的角度研究历史问题,有别于以往的史学研究,更因为记忆之场涉及了心理学、社会学、遗产等多方面的问题,是多学科研究的聚焦点。他主张通过记忆场所的研究更好地拯救残存的集体记忆,找回群体的认同感和归属感。遗产的真实性为找回群体的认同感和归属感奠定基础。棉三社区中,居民所反映的“之前上班的景象很怀念,但是已经改没了”这一点实际上质疑了遗产的真实性。另外一个方面是人为的隔离,中国目前大部分的工业遗产文化创意产业园是为了游客服务或者办公服务,并没有考虑和老职工的关系,这与遗产的完整性不符。但是如果把工厂和职工居住区作为一个完整的遗产看待,那么衡量改造和再利用优劣的一个很重要的指标是能否将人们的场所记忆延续下去,也就是维持居民对遗产社区的认同。

五、结语

工业遗产包括遗产本身和承载着遗产记忆的人和社区,它的公共性不强,因此在城市转型的过程中其社区认同和社区的创新构建大多数情况下很难实现建设和治理。在一定程度上,它对内部秩序和合作治理之间的支持有着很大的依赖性。本研究以天津棉三社区为例,试图考察制度转型中工业遗产社区认同下降的现象,将文化创意产业园区和职工社区统合思考。论述了从单位体制下向社区转型的工人住宅区的管理现状、居民的困境,讨论了社区和产业园区之间在精神上、感情上的隔离,这些隔离违背了原来的工业遗产整体性的原则。而过度对于产业园区改造,对社区进行拆迁与忽视则违背了工业遗产保护的真实性原则。笔者认为,在工业用地转型过程中,除了创意产业园区的改造与管理外,对于遗产社区认同的提升与关注同样重要。

参考文献:

[1](英)Smith L. Uses of Heritage[M]. London: Routledge, 2006: 11.

[2]林源,孟玉·《華盛顿宪章》的终结与新生——《关于历史城市、城镇和城区的维护与管理的瓦莱塔原则》解读[J].城市规划,2016(3):46—50.

[3](美)刘易斯·芒福德·城市发展史——起源、演变和前景[M]·宋俊岭,倪文彦,译.北京:中国建筑工业出版社,2005.

[4](美)Tony Wesolowsky. A Jewel in the Crown of Old King Coal: EckleyMiners’Village[J]. Pennsylvania Heritage Magazine, 1996, 22(1): 30—37.

[5]李蕾蕾.逆工业化与工业遗产旅游开发:德国鲁尔区的实践过程与开发模式[J].世界地理研究,2002 (3):57—65.

[6]丁桂节.工人新村:“永远的幸福生活”[D].上海:同济大学,2008.

[7]向旋.1949—1978江浙沪工人新村住宅建筑及其户外环境研究[D].无锡:江南大学,2011.

[8]蔡春辉,戎誉.“城郊型”工人村改造策略研究——以徐州矿务集团大黄山工人村为例[J].安徽建筑,2012(5):40—41.

[9]林崇德,杨治良,黄希庭.心理学大辞典[K].上海:上海教育出版社,2003:1011.

[10]王莹.身份认同与身份建构研究评析[J].河南师范大学学报,2008(1):50—53.

[11](美)曼纽尔·卡斯特·认同的力量[M],曹荣湘,译.北京:社会科学文献出版社,2006:5.

[12](英)Tajfel·H. Differentiation Between Social Groups: Studies in the Social Psychology of Intergroup Relations[M]. London: Academic Press, 1978: Chapter 1—3.

[13](美)Stets J E, Burke P J. Identity Theory and Social Identity Theory[J]. Social Psychology Quarterly, 2000(3): 224—237.

[14](美)Sarason S B. The Psychological Sense of Community: Prospects for A Community Psychology[M].San Francisco: Jossey—Bass,1974.

[15](澳)Obst P L & White K M. Revisiting the Sense of Community Index:A Confirmatory Factor Analysis[J]. Journal of Community Psychology, 2004, 32(6): 691—705.

[16]辛自強,凌喜欢.城市居民的社区认同:概念、测量及相关因素[J].心理研究,2015(10):64—72.

[17]闫觅.以天津为中心的旧直隶工业遗产群研究[D].天津:天津大学,2015.

[18](法)埃米尔·涂尔干.社会分工论[M].渠东,译.北京:生活·读书·新知三联书店,2000:40.

[19](法)皮埃尔·诺拉(主编).记忆之场[M].黄艳红等,译.南京:南京大学出版社,2017.

A Study on the Heritage Community Identity during the Transformation of Industrial Land

Sun Shuting1, Xu Subin1, Aoki Nobuo1

(1. School of Architecture, Tianjin University, Tianjin 300072,China)

Abstract: Community identity is an integral part of the studies on Chinese social and urban construction in recent years. Among different sorts of communities, industrial heritage community is a special type. It is the memory of a long history it carries that makes it so indispensable. With the promotion of the reform which encourages underperforming small and medium stated-owned enterprises to engage in the tertiary industry (service sector) instead of the secondary industry, the transition and development of land with industrial heritage become the priority among the goals of urban renewal. Current studies on the protection and reuse of industrial heritage, however, mainly focus on the heritage per se, paying little attention to the communities closely knitted with its surroundings and the living condition of residents thereof.

Taking the industrial heritage community of Tianjin No. 3 Cotton Mill as the example, we deployed various research approaches including questionnaires, interviews of oral history, data analysis and field work, to carry out studies on following aspects of the peripheral communities around the creative zone of No. 3 Cotton Mill: material and social structural pattern, problems of governance in the community and the creative zone, residents' oral history, population flow and transition of former workers and community residents within this geographic space, and changes of land rent economy within this geographic space. Having acquired the basic situation of the system reform and the community therein, we conducted an analysis on the factors and reasons that affect the community identity in the context of the institutional reform, in which we stressed the influences produced by the decline of community identity on the authenticity and completeness of the industrial heritage in the course of industrial land, s transformation.

Different from previous literature, this paper takes the perspective of the conservation and inheritance of heritage community, which is often ignored during the protection of industrial heritage. Because of the fact that it is hard to get the community involved in the course of protection and renewal of industrial heritage due to multiple reasons, aside from exploring the factors that affect heritage community's identity, this paper also aims to discuss matters such as reasons for the demographic movement and transition of community residents, the internal logic of changes of economic value, the model of how the value of the whole area fluctuates, and the influences to social relations.

Putting both the cultural and creative industrial zone and the community of the mill’s former employees into consideration, this paper revealed the phenomenon that the identity of industrial heritage community is dropping during the institutional transformation. We recounted the current situation of management in former factory employees’residential zone during the transition from the previous system of state-owned entities to common communities, along with the plight of the residents. We also discussed the spiritual and emotional separation between the community and the industrial zone, which violates the original principle of integrity in the protection of industrial heritage. Meanwhile, the excessive reconstruction of the industrial zone goes against the principle of authenticity for the protection of industrial heritage. We call for as much attention to the enhancement of heritage community’s identity as the renewal and governance of the creative industrial zone in the course of the industrial land’s transformation.

Keywords: industrial heritage community, community identity, the system of state-owned entities, governance of community