音院书库值夜手记(五)

伊凡

我的这间书库很大,约有一百二十平米,其中四分之三的地方都安置了密不透风的排书架,余下四分之一的地方则堆放着好多江湾和漕河泾时期迁过来但没来得及整理的杂物,例如一架自动钢琴和它的卷轴谱、一个镶着里拉琴的讲坛、一些已经过时的教学器具、卡片目录柜以及好几个玻璃橱。那橱里面倒是有些琳琅满目、让人眼前一亮的“货色”,据说这些将来都会被放进校史陈列室。

每次值班,我在办公桌前坐久了,都会到这里溜达一圈,看看有什么宝物,它们会在音乐学院的发展过程中留下怎样的故事。说来有趣,每当我把发现的宝物告诉恩师,他听了总能和自己的回忆挂钩,说出个什么掌故来,毕竟他在我们这所小至“鸡犬相闻”的音乐学院里也待了七十年了。

这不,上周我在值班时就看到那橱里有一个狭长精美的白色羊皮盒子,里面红丝绒的衬垫中放着一根赤红色的乌木指挥棒,约有一尺多长,末端有个像橄榄般的椭圆握柄。红丝绒的下端还有一方金色的小卡片,但因年代久远,上面的字迹早已褪色,估计是外宾送给我们学校的什么人的吧。

我拍了张照片给恩师看。“哦,原来它还在,这可是杨先生留给音乐学院最珍贵的纪念物了。”他自言自语地沉吟了一会儿。这根指挥棒,又让他想起什么了呢?

“二十世纪五十年代初经常有外宾来漕河泾校区访问,学院也总会安排最拿得出手的节目演出,”恩师说,“那时候我们最喜欢的一档节目就是杨嘉仁先生指挥俞丽拿、丁芷诺、沈榕那几班人组成的小乐队了。她们的保留节目有根据柴科夫斯基《儿童钢琴曲集》和巴托克《给孩子们》改编的乐队作品,对我说来浅显易懂。”他还记得有一天演出休息时,他和同班小伙伴偷偷跑到台口打量放在指挥台上的谱子,第一次仔细地端详着这样一根纤巧的指挥棒,思索着它如何能让乐队奏出千军万马奔腾的气势。恩师所说的那场景我能想象得出,毕竟都是些好奇心十足的十一二岁的孩子呢。“有次我还不小心把它弄掉在地上,吓得我们几个面如土色。”

“橱里的这根指挥棒应该是后来苏联指挥专家迪利济也夫(Sergei Gavrilovic Delitsiev)赠送给杨嘉仁先生的礼物,”恩师还记得赠送的仪式,“在指挥系成立之前,乐队排练的课程早就有了,我们总是一下课就跑到漕河泾大礼堂的二楼听本科的乐队排练。”他还记得那时候排练的是格里格《西古德·乔沙法》组曲的《效忠进行曲》。

“杨先生戴一副眼镜,有些微胖,皮肤白皙。那时候我正在读《战争与和平》,总觉得比埃尔就应该是这样的:善良、智慧、热情、幽默。有趣的是,他喜欢用扬州腔调说话,大概是以前在南京读书时留下的习惯吧,这常常使得上课的气氛非常活跃。他的排练很仔细,也很生动,贺院长的《晚会》中那句模仿锣鼓的乐句,他情急起来,竟然会情不由己地造出‘巴里楞’的虚词,学生们一边拉琴一边微微笑着。”

那时候,学校凡是乐队与合唱团的日常排练、艺术实践、对外交流演出,均由杨嘉仁指挥。1953年,他带着自己指导改编的无伴奏合唱《半个月亮爬上来》以及一些其他的乐曲,在罗马尼亚举行的第四届世界青年与学生和平友好联欢节比赛中获得银奖,并载誉巡访波兰、民主德国、捷克斯洛伐克、匈牙利东欧四国;1957年,苏联音乐家乌兰诺娃、奥伊斯特拉赫、肖斯塔科维奇亲笔联署,聘请杨嘉仁担任第六届世界青年与学生和平友好联欢节比赛的评委。

“记得有次青年联欢节的代表团来学校演出,唱到最后一首《世界民主青年进行曲》时,杨先生从前排观众席一个箭步跳上台,即兴为他们作钢琴伴奏。那和声丰富华丽,让我们都听呆了。可以说,他真是我们这班青少年想效仿的榜样,也是永远缅怀的先辈……”恩师说着说着竟有些哽咽了。

“那真是一段非常美好的岁月,那时候我总以为杨先生指挥的这两支乐队,可能就是我国最早的音乐学院学生乐队了呢。”

恩师的话倒是引起了我的兴趣。我国第一支学院的管弦乐队究竟是哪一支呢?第一位专业乐队指挥又是谁呢?

于是我趁这几日值班,又仔细查了一遍档案。国立音专早期的教学演出活动,确实只有独奏和室内乐。但到了国立音专建成十周年,也就是1937年10月16日,学院就有了自己的管弦乐队,由萧友梅亲任队长,俄籍大提琴教授佘甫磋夫(I.Shevtzoff)担任正指挥,陈洪任副指挥。

这支乐队的规模很小,起初仅有二十五人,只能以弦乐为主,因管乐编制不足而不得不向外征求特约队员;但不久后它就能够演奏交响乐作品了,比如海顿的《第二交响曲》、莫扎特《第四十一交响曲》以及黄自的清唱剧《长恨歌》等,由佘甫磋夫、赵梅伯等人担任指挥。

抗日战争爆发后,国立音专这支管弦乐队的活动被迫中断。音专的部分音乐教育和相关音乐活动转移至四川,重庆国立音乐院分院成立。其时也有些实验乐团,但相关的资料很少。

至于我国第一位专业指挥是谁,和我们音乐学院有什么关系,这个问题一直是个悬案。一些资料显示:1938年一位名叫郑志声的青年结束了他长达十年的法国音乐学旅,满怀一腔热血,决意回国以自己的指挥事业投入抗战报国。他是目前为止有据可查的在西方学习乐队指挥的第一人。

鄭志声原名厚湖,生于广东,因立志献身音乐而改名志声。1928年,他先考入里昂音乐学院学习作曲,毕业后又去巴黎音乐院继续深造。在长达七年的巴黎音乐院学涯中,他先后跟随作曲家、指挥家亨利·布瑟(Paul-Henri Büsser)和诺尔·伽隆(No?l Gallon)学习作曲与对位赋格(伽隆也是多年后丁善德赴巴黎音乐院求学时的作曲老师)。自1935年起,郑志声开始在长笛演奏家、指挥家菲利浦·戈贝(Philippe Gaubert)的乐队指挥班上学习。两年后的毕业音乐会上,他指挥巴黎音乐院管弦乐队公演,是当时为数不多的从巴黎音乐院正式毕业、拿到学位并获奖的佼佼者,是中国第一位获得专业乐队指挥学位的音乐人才。

然而处在苦难深重的时局下,中国音乐发展的道路注定漫长而崎岖。郑志声用音乐报效祖国的愿望,壮志难酬。他毕业时,巴黎音乐院给了上海工部局交响乐团指挥梅百器一封隆重介绍他的推荐信,结果却因淞沪会战上海沦陷而痛失联系。在战乱的岁月里,他只能在重庆国立实验剧院、中华交响乐团、音训班等一些残缺不全的小乐团里担任指挥,不过也演出了莫扎特《第四十一交响曲》、门德尔松《芬格尔山洞序曲》、贝多芬《第五交响曲》《第七交响曲》部分乐章和德彪西《第一乐队组曲》等作品。黎国荃先生曾评价郑志声是当时难得的音乐家,他对西欧交响乐作品理解深、眼界高,是当时乐队指挥中水平最高的。可惜1941年仅三十岁的郑志声就因病离世,只留下遗作歌剧《郑成功》、合唱《满江红》,另外还有一百多首留法时创作的作品遗失在香港,令人扼腕。

感慨之余,我心有不甘,总觉得他应该和国立音专的指挥教学事业有些什么关系。

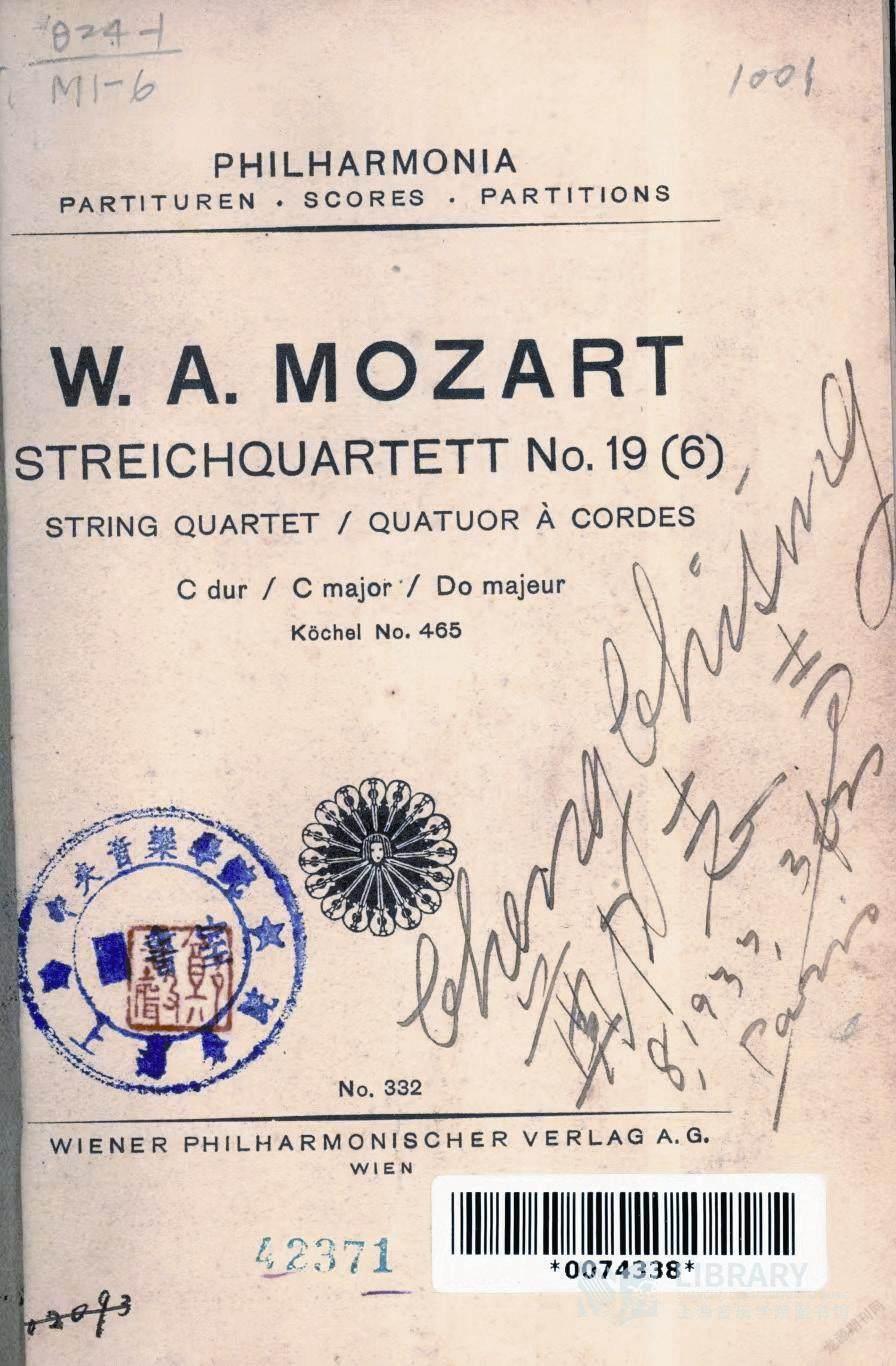

终于,真让我在书库中找到了一本留有郑志声1933年亲笔签名留印的莫扎特《第十九弦乐四重奏》袖珍谱,由维也纳爱乐出版社出版。这也是目前为止我们所能知道的唯一的他和本院相关的线索了。这本乐谱是如何进到学校书库的已无从可知,但即便是这样的一丝联系,也让我们后辈在学习莫扎特这部超越时代先锋之作的同时,记住了这位为中国指挥事业勇作先驱的郑志声的英名。

抗战胜利后,重庆归来的音专分院与留在上海的私立音乐院合并,我们音乐院学生乐队训练的历史重任从那时候起就由杨嘉仁教授担当了。

杨嘉仁出生于一个从祖辈起就乐于接受西方教育的医生家庭,因此风气开明,也重视西乐和体育,家中常有小型音乐沙龙。出于对音乐的热爱,杨嘉仁由金陵大学教育系转去金陵女子文理学院音乐系,成为当时女子学校唯一的男生。好在当时同学也能理解他学乐心切的心情,没有什么睥睨之词。不仅如此,同学们还敬佩他不辞辛劳的精神,为跟随梅百器学习指挥,每两周坐火车往返沪宁。

1937年,杨嘉仁赴美国密歇根大学音乐院攻读硕士学位,获“理论音乐”和“音乐教育”双硕士,回国后在上海之江文理学院、圣约翰大学、沪江书院音乐系和私立上海音乐专科学校任教。谭小麟逝世后,他接任国立音专作曲组主任,任音乐理论和指挥法教授,并兼任沪江大学音乐系教授。

1956年,国立音专建立指挥系,杨嘉仁成为第一任系主任。在教学上,他重视学生基本功的培养,把总谱读法与视唱练耳结合训练,边唱边弹,从单一乐器到管弦兼备,时而横看,时而直读。只有经过这样严格的训练,学生们才能真正做到师门训诫:总谱铭记于脑中,而不是脑子放在谱中。

杨嘉仁教学最可贵之处,就是他要求学生必须具有高度的社会责任感,他们必须成为“当然的指挥家和社会活动家,而且还是半个钢琴家、半个作曲家”。事实上,他自己就一直在身体力行,做一个称职的社会活动家。

他呼吁音乐院的招生编制应该有所扩展。与此同时,杨嘉仁在指挥系建立起一支过硬的教师队伍,内请马革顺、张民权为专职合唱指挥法教师;外请黄贻钧、陈传熙等为兼职乐队指挥法教师。他还挑选了从钢琴系毕业并热爱音乐教育的高材生郑克玲、周士玮、薛民澂、吴悦庆等担任指挥系艺术辅导教师。为了使学生得到实习的机会,指挥系延续自工部局乐队开始的传统,鼓励学生们到交响乐团观摩日常排练。杨嘉仁也是钢琴演奏和教学方面的“双料”宗师,先后带出了顾圣婴、傅聪、周广仁、朱昌等一批日后名震中国钢琴乐坛的精英学生。

这一时期,外交级别的音乐文化交流活动频繁,苏联、民主德国、日本等已和中国建交的国家代表团纷纷来访,指挥系也因势利导,不失时机地建立了外国专家班。恩师所记得的那个“赠棒仪式”,可能就发生在“斯大林奖金获得者”迪利济也夫1956年来沪开设指挥专家班的开学典礼上吧。这批学员中的钟信明、熊冀华、王宗鑑等在结业演出时分别指挥上海交响乐团演奏了柴科夫斯基《意大利随想曲》《罗密欧与朱丽叶序曲》、韦伯《第一单簧管协奏曲》、德沃夏克《大提琴协奏曲》、哈恰图良《小提琴协奏曲》。与此同时,指挥系还派送学生赴苏联和东德留学,专攻指挥和其他专业。

管弦乐队的健全和指挥家的规模化培养,不仅大大扩充了学院各类器乐与声乐专业的保留曲目,使大型歌剧和交响乐作品在国内的排练演出得以成功举行,显示了我们的实力,更重要的是引领了上海音乐学院的活动向国际乐坛的水平靠拢,开阔学生的音乐视野,专业水平也进一步提升,通过指挥的艺术和团体的力量,去感受和领悟音乐宏观叙事的思维,更实际地把握戏剧性和交响性,体现音乐之美。

自1937年以来,音乐院的管弦乐队和指挥实践传统,让不少学习独奏乐器出身的学子成了指挥家,先后培养出黄贻钧、李德伦、韩中杰、严良堃、黄晓同、夏飞云等指挥大师,而由他们领衔的上海交响乐团、中央乐团、中央歌剧院、中央合唱团、上海民族乐团顶起了半个世纪以来中国交响乐和民族管弦乐事业的半边天。

杨嘉仁去世后,音乐院指挥系的工作交由黄晓同主持。黄晓同是新中国第一批留学苏联的学生,师从苏联一代指挥宗师亚历山大·高克(Alexander Gauk),与世界级的指挥大师穆拉文斯基、斯维特兰诺夫是同门兄弟。作为高克唯一的中国弟子,黄晓同努力而扎实地接受歌剧和交响乐指挥的本科专业系统训练,回国后他接过指挥系教授的重担传道授业。在他的悉心教育下,这个中国指挥大师的孵化基地培养出了像唐宝善、赖广义、石中光、卞祖善、樊承武、林友声等指挥家,以及像陈燮阳、汤沐海、余隆、张国勇、许忠那样名震国际乐团的大师。

中国音乐的发展,虽然历经沧桑,但感谢天公的重新抖擞,辈有人出,当今的乐坛才有了繁荣的局面。我们应当永远记住师辈为中国乐坛辛勤开拓、忍辱负重、锐意创造的艰难历程。