美国竞争政策执行规范的现代演变(上)*

威廉姆·科瓦契奇 著 / 美国联邦贸易委员会前任主席

罗丹睿 译 / 华东政法大学博士研究生

一、引言

对历史的了解通常会为有关美国联邦反垄断执法的讨论提供参考。在许多令人难忘的场合,基于历史的叙事改变了美国的竞争政策体系,例如,通过对反垄断立法的目标1. 关于反垄断政策目标的一个显著的有影响的历史叙述是Robert Bork从美国反垄断成文法的立法历史中提炼出的一个以效率为导向的“消费者福利”目标。See Robert H. Bork, The Antitrust Paradox 56-66 (1978) (讨论制定《谢尔曼法》《克莱顿法》和《联邦贸易委员会法》的立法目的) [hereinafter Antitrust Paradox]; Robert H. Bork, Legislative Intent and the Policy of the Sherman Act, 9 J.L. & Econ. 7 (1966) (讨论国会通过《谢尔曼法》的目标). 对Bork历史叙事的影响的考察参见William E. Kovacic, The Antitrust Paradox Revisited: Robert Bork and the Transformation of Modern Antitrust Policy,36 Wayne L. Rev. 1413, 1437-39, 1445-51 (1990).或政府执法机构的工作质量发表意见。2. 美国律师协会研究联邦贸易委员会的委员会在其1969年的报告中回顾了以前蓝带小组的工作,并得出结论认为,该机构自其成立以来就顽固地无视许多早期的改革建议。American Bar Association, Commission to Study the FTC, Report of the Commission to Study the Federal Trade Commission 9 (Sept. 1969). 美国律师协会的专家小组表示,他们相信“这应该是一长串委员会和团体中的最后一个,这些委员会和团体真诚地坚持认为,彻底的变革对于按照其预期的形象重建联邦贸易委员会是至关重要的”,并建议“如果变革没有发生”,就解散该机构。Id. at 3. 美国律师协会团队对关于联邦贸易委员会的过去评价的叙述在国会引起强烈共鸣,并为其建议增加了相当大的力量。See William E. Kovacic, The Federal Trade Commission and Congressional Oversight of Antitrust Enforcement: A Historical Perspective, in Public Choice and Regulation:A View from Inside the Federal Trade Commission 63, 82 (Robert MacKay et al. eds., 1987) (描述美国律师协会小组对过去联邦贸易委员会反垄断计划的负面评价如何有助于刺激该机构的改革).; William E. Kovacic, The Federal Trade Commission and Congressional Oversight of Antitrust Enforcement, 17 Tulsa L.J. 587, 630-31, 643 & n.270 (1982) (same).有关执法政策的重要教训源于这段经历:塑造对过去的理解,您会影响对司法部(DOJ)和联邦贸易委员会(FTC)未来应采取的行动的看法。

美国反垄断历史的一个共同叙事将自1960年以来的联邦执法政策描述为摇摆不定的钟摆。 在这种叙事中,联邦反垄断执法分三个阶段进行:在1960年代和1970年代过于活跃,在1980年代过于消极,在1990年代适度缓和。借用著名儿童故事中的分类体系来说,联邦执法政策从太热到太冷到恰到好处。3. 在《三只熊》的故事中,金凤花姑娘不请自来地造访了三只熊的家。熊在森林里散步,房子空着。金凤花姑娘走进房子,看见桌子上有三碗粥,就品尝食物:首先,她尝了大熊的粥,这对她来说太热了。接下来,她尝了尝中熊的粥,但是对她来说太冷了。然后她去了小熊的粥,尝了尝,它既不太热也不太冷,但是恰到好处,她非常喜欢,一点一点地把它吃光了。The Story of the Three Bears, in The Illustrated Treasury of Children’s Literature 9, 70 (Margaret E. Martignoni ed., 1955).

接受钟摆叙事及其对现代反垄断历史的解释的评论者通常会以令人放心的方式讲述这个故事。司法部和联邦贸易委员会官员的说法最为乐观,他们制定了1990年代“恰到好处”的执法政策。联邦贸易委员会内部人员在1999年发表的一项代表性评估中指出:

在过去的七年中,反垄断法的实施特别地务实、重点突出和平衡…… 反垄断机构已经制定了审慎的中间路线,采取了合理而有限的执法行动,试图阐明法律以提高公司的竞争能力,并着眼于现实世界的结果而不是意识形态上的斗争。4. David A. Balto, Antitrust Enforcement in the Clinton Administration, 9 Cornell J.L. & Pub. Pol’y 61, 132 (1999). 1990 年代“恰到好处”政策的设计者在担任联邦执法机构的领导之前就预示了这一主题。See Interview: Dean Robert Pitofsky,Antitrust, Winter 1988, at 24, 24:反垄断:即使另一位共和党人当选接替罗纳德·里根,你相信反垄断政策的方向会改变吗?PITOFSKY: 是的,我预计无论谁赢得选举,反垄断执法力度都会加大。我不指望我们会回到1950和60年代那种咄咄逼人、反对庞大、民粹主义的做法。但我也怀疑我们会看到里根政府非常宽松的执法姿态的延续。不管哪个政党赢得选举,我都希望有某种介于这两个极端之间的执法计划。

本着儿童寓言的精神,反垄断的故事暗示着一个圆满的结局。在遭受“意识形态”上的过度打击之后,联邦反垄断执法政策变得“务实、重点突出和平衡”,并达到了明智的技术官僚平衡——“审慎的中间路线”。

钟摆叙事无疑是很受欢迎的。5. 钟摆隐喻作为分析和解释工具的流行并不局限于竞争政策领域。See Neil Duxbury, Patterns of American Jurisprudence 1-7 (1995) (批判美国法学思想史的“钟摆式摆荡”视野); Steven L. Schooner, Fear of Oversight: The Fundamental Failure of Businesslike Government, 50 Am. U. L. Rev. 627, 670 & n.144, 707 (2001) (描述使用钟摆类比来描述美国的公共采购改革举措).商业记者经常背诵该叙事,并接受其易于理解的对美国竞争政策的总结。学者们将这种叙事作为对现代执法的准确解释,并认可其对联邦官员如何使用其权力的解释。在过去的四十年中,钟摆叙事被如此频繁且充满自信地复述,已成为有关联邦反垄断执法的常规知识。

经过仔细检查,钟摆叙事应该引起竞争政策界的不适。按照其说法,钟摆叙事使人们对美国反垄断执法的稳定性和合法性产生怀疑。例如,在1960年代至1980年代,叙事中并购政策的主导形象是一个失控的系统。叙事说,联邦执法“从一个极端变成了另一个极端。”6. Robert Pitofsky, Proposals for Revised United States Merger Enforcement in a Global Economy, 81 Geo. L.J. 195, 196 (1992)(从1960年代到80年代,美国的合并执法政策“从一个极端倾斜到另一个极端”); see also Milton Handler, Introduction,35 Antitrust Bull. 13, 21 (1990) (“随着里根政府的到来,合并执法政策发生了180度的变化……钟摆从一个极端摆向另一个极端……”).尽管可以肯定美国的反垄断制度在1990年代就已实现,7. See Robert Pitofsky, Antitrust at the Turn of the Twenty-First Century: A View from the Middle, 76 St. John’s L. Rev. 583,586 (2002) (到1990年代末,美国反垄断执法“停止了从部分基于民粹主义意识形态的激进执法转向基于对反垄断核心假设的敌意的最低限度执法”).但该叙事并不能解释为什么1990年代的“审慎中间路线”会持久。比任何其他因素都更重要,叙事表明联邦执法机构中担任高级职务的人决定了政策是由几乎没有头脑的“意识形态”(1960年代,1970年代和1980年代)还是由“审慎”(1990年代)指导。在这种框架下,政策上不稳定的变化似乎只是总统选举而已。8. 根据这一逻辑,一些评论者在2001年警告说,司法部和乔治·沃克·布什领导下的联邦贸易委员会将否定克林顿任期内的反垄断政策,并可能干脆停止执行。See John B. Judis, Trust Walk, The New Republic Online, June 11, 2001 (“你可能从未听说过Charles James或Tim Muris。甚至可能不是Michael Powell……它们共同预示着美国反垄断法实施的一个根本性转变:在布什政府的领导下,可能不会有任何转变。”) (emphasis added), available at http://www.thenewrepublic.com/061101/judis061101.htm; see also Albert A. Foer, Antitrust in Peril, Rutland Herald Daily, June 20, 2001 (“如果联邦贸易委员会和司法部反垄断局放弃这一领域,州总检察长准备扩张消费者监察组织。”) (emphasis added), available at http://www.anti trustinstitute.org/recent/128.反垄断执法的学生,尤其是外国竞争者,他们就竞争政策的正确设计寻求指导,可以理解的是,他们可能会拒绝尊重一个内容和应用在民意测验中会发生巨大变化的法律体系。9. See Thomas B. Leary, The Essential Stability of Merger Policy in the United States, 70 Antitrust L.J. 105, 106 (2002) (批评对现代美国反垄断经验的钟摆式解释,并指出:“如果合并政策真的如此容易改变,取决于总统选举的结果,那么它能有多大的可信度?”).

钟摆叙事的更基本的困难是它对理解如何制定和应该如何制定反垄断政策造成了障碍。叙事提供了关于现代美国反垄断经验的不可接受的不正确表达。10. See Andrew I. Gavil, Teaching Antitrust Law in Its Second Century: In Search of the Ultimate Antitrust Casebook, 66 N.Y.U.L. Rev. 189, 217 n.177 (1991) (作为解释现代反垄断政策发展的一种工具,钟摆的比喻还有许多不足之处).钟摆叙事通过人为地强调跨时期的执法活动的波动来发挥作用。11. 这是使用钟摆比喻的评论的一个共同特点。Compare Duxbury, supra note 5, at 2 (在使用钟摆意象来描述美国历史上法律形式主义和法律现实主义之间的关系时,美国法学作家倾向于发展特定主题……以一种过于强调,有时过于戏剧化的方式”).随着反复的朗诵,叙事推倒了不一致的事实,这些事实可能暗示着重要的连续性或渐进的、累积的改进性要素。对多方面现象的可预测的成套分析消除了麻烦的复杂性。为了突出1990年代政策中期的审慎性,钟摆叙事使1960年代/ 1970年代和1980年代的决策者充满了非理性和经济原始主义。在这幅漫画中迷失的是一种可靠的实证分析,这种分析对于设计关于公共执法政策的健全规范性建议是必要的。

本文力求改进钟摆叙事。本文认为,钟摆叙事歪曲和误解了美国现代反垄断历史,并为理解公共机构如何行使其自由裁量权执行反垄断法提供了不合适的基础。本文对现代反垄断经验的解释审查了执法模式,并强调了反垄断“规范(norm)”(关于公共竞争主管机构应该做什么的共识)的演变如何塑造执法计划。本文借鉴1960年以来的美国经验,分析了执法规范如何演变并成为竞争政策体系中公认的标准。在处理规范问题时,本文处理了新旧竞争政策体系中的一个重要问题:公共竞争主管机构应如何行事?

与钟摆叙事相比,本文对现代反垄断经验的解读更加强调公共反垄断执法的连续性和累积性。这篇文章承认不同时代之间的差异,但对差异及其来源提供了更丰富的分析。特别是,文章试图避免夸大(这种夸大加强了钟摆叙事对明确界定的、自成一体的执法时期的描述),并支持叙事对政策制定的“前后”描述所必需的明显的并列。除其他要点外,本文还指出,联邦执法机构在1990年代的输出在关键方面符合1980年代确立的规范。12. Lawrence White最近对克林顿政府反垄断政策的评估抓住了这一视角。White教授写道,在比尔·克林顿的总统任期内,出现了一种新的激进主义。以前不会被起诉的案件现在被起诉了。但是连续性的要素也很强。毫无疑问对前政权的主要方向没有革命性的颠覆,对保护小企业的民粹主义和热情也没有回归,而在1980年代之前,这种民粹主义和热情有时会影响反垄断政策。Lawrence J. White, Antitrust Activities During the Clinton Administration, in High Stakes Antitrust—The Last Hurrah? 11, 12(Robert W. Hahn ed., 2003).最近的研究发现,1980年代和1990年代的联邦合并政策具有“基本稳定性”,13. See Leary, supra note 9, at 111-36 (documenting similarities in federal merger enforcement in 1980s and 1990s).这也是非合并执法的核心要素。特别是,如果司法部和联邦贸易委员会在1980年代接受的规范普遍缺乏持久的知识和体制基础,仅仅反映现任官员异常的、教条的偏好,这种稳定是不可能实现的。

本文分五个部分考察了现代反垄断执法规范的演变。第二部分介绍钟摆叙事的基本要素。第三部分描述了公共反垄断执法背景下的规范的概念,并引入了作为钟摆叙事之替代的约束连续性概念。第四部分利用1961年至2000年的联邦执法数据,考察司法部和联邦贸易委员会在反垄断政策特定领域执法规范的演变。本节集中关注钟摆叙事变得模糊的重要执法现象。第五部分解释了为什么许多流行的和学术的评论接受了钟摆叙事,尽管它对实际经验的描述令人怀疑。第六部分讨论了美国经验对各个反垄断体系内的和跨司法管辖区的竞争政策项目发展的制度影响。更好地了解美国执法规范的演变情况,可以为国内和国际竞争政策界提供方法,以随着时间的推移提高反垄断执法系统的质量。

二、钟摆叙事

在美国反垄断政策中,隐喻和讲故事是强有力的论述和分析工具。14. 对反垄断法中隐喻作用的最重要的论述出现在 Michael Boudin, Antitrust Doctrine and the Sway of Metaphor, 75 Geo.L.J. 395 (1986). Joshua Newberg在对联邦和州政府对微软的诉讼的研究中分析了叙事作为反垄断诉讼工具的作用。Joshua A. Newberg, The Narrative Construction of Antitrust, 12 S. Cal. Interdis. L.J. 181 (2003).在现代联邦执法的讨论中,基于隐喻的故事没有比钟摆叙事更有力或更常见了。执法官员和学者经常使用钟摆意象或相近的替代物来描述联邦政策的调整。15. See Balto, supra note 4, at 62-64 (用钟摆隐喻描述1970年代至90年代的联邦反垄断执法;观察到“反垄断执法经常被描述为意识形态的波动”); George Bittlingmayer, The Antitrust Emperor’s Clothes, 25 Regulation, Fall 2002, at 46,52 (“自1980年代末以来,反垄断的钟摆已经回落,在克林顿政府和布什政府的领导下,两党达成了新的共识。”);Eddie Correia, Antitrust Policy After the Reagan Administration, 76 Geo. L.J. 329, 329 (1987) (“1980年选举的结果……导致了对反垄断执法几乎每个方面的大规模攻击。下一届政府应该把钟摆拉回到中心。”); John J. Flynn & James F.Ponsoldt, Legal Reasoning and the Jurisprudence of Vertical Restraints: The Limitations of Neoclassical Economic Analysis in the Resolution of Antitrust Disputes, 62 N.Y.U. L. Rev. 1125, 1129 (1987) (确定“行政和司法机构的钟摆”……摆向不顾反垄断法所体现的价值观或特定争端的事实而认定行为本身合法的极端”); Klein Spurs Consumer Action to Address Challenges of Information Age, Globalization, 76 Antitrust & Trade Reg. Rep. (BNA) 559 (May 20, 1999) [hereinafter Klein Consumer League Speech] (引用主管反垄断的助理司法部长Joel Klein的话,用钟摆隐喻来描述自1960年以来反垄断政策的趋势); W. John Moore, Antitrust Comeback, Nat’l J., Nov. 6, 1993, at 2666 (“华盛顿律师Joe Sims表示,‘可以说,我们现在已经完成了一个转折点,’克林顿政府正在积极寻找案件……”); Lawrence A. Sullivan & Wolfgang Fikentscher,On the Growth of the Antitrust Idea, 17 Berkeley J. Int’l L. 197, 208 (1998) (“于是钟摆摆动起来。随着Baxter、Ginsburg、Rill、Scalia、Bork、Easterbrook and Posner的出现,芝加哥的意识形态开始在整个执法机构以及某种程度上在法院中占据优势。”); Pat Wechsler, The Pendulum Is Swinging Back on Antitrust Law, Newsday, Oct. 23, 1988, at 67 (引用Robert Pitofsky对里根任期内反垄断执法的描述:“钟摆向右摆得太远了。”).商业记者经常使用钟摆叙事的版本来讨论司法部或联邦贸易委员会的反垄断执法。16. See Tamara Lytle, It Takes Much Paperwork to Make the Mergers Work, Orlando Sentinel, Dec. 13, 1998, at G1 (“多年来,对反垄断监管的热情像钟摆一样摇摆不定。”); Jeffrey Silva, Bush Picks for DOJ, FTC Bode Well for Telecom,RCRWireless News, Mar. 12, 2001, at 9 (“在过去的二十年里,反垄断政策出现了摇摆。”); Richard Wolfe, The New Rules of Competition, Fin. Times (USA Edition), Oct. 10, 1998, at 6 (“如果Joel Klein输掉他的吸引注意力的案件,一些学者预测钟摆可能会回到1980年代的自由放任政策。”); Laurence Zuckerman, How the Antitrust Wars Wax and Wane, N.Y.Times, Apr. 11, 1998, at B7 (“布什和里根政府……很少援引反垄断法。最近,克林顿政府加强了反垄断执法。”).如上所述,钟摆叙事将司法部和联邦贸易委员会的反垄断活动描述为从1960年到2000年基本上经历了三个阶段。下面的讨论使用钟摆叙事评论来描述每个时代。

(一)太热:过度激进主义的时代

在钟摆叙事中,联邦反垄断执法在1960年代达到了过度干预的极端。司法部和联邦贸易委员会对广泛的商业行为持怀疑态度,并不加区别地行使其起诉的权力。17. See Klein Consumer League Speech, supra note 15, at 560 (引用反垄断助理司法部长Joel Klein的话说,在1960年代早期,政府反垄断机构“挑战了一切”).一位代表对从1960年代起经1970年代初至1970年代中期的联邦反托拉斯执法和司法分析的发展进行了描述,他说:“反垄断的钟摆已经摆得太远了。太多的商业惯例被禁止。批评者可能会指出,一些反垄断执法阻止了企业为消费者利益而行动。”18. See Eleanor M. Fox & Lawrence A. Sullivan, Antitrust—Retrospective and Prospective: Where Are We Coming From?Where Are We Going?, 62 N.Y.U. L. Rev. 936, 944 (1987).对大多数钟摆叙事者来说,1960年代过热的政策冲动一直持续到1970年代,19. See Janet L. McDavid & Robert F. Leibenluft, What Impact Will Bush Have?, Nat’l L.J., Feb. 5, 2001, at B8 (卡特政府时期的联邦反垄断执法以“非凡行动主义”为特色).尽管人们普遍认识到,到1970年代末,联邦机构在某些领域调整了执法计划,这仅仅是因为联邦法院已经开始缩小二战后判例所确立的责任范围。20. 例如,到1970年代末很明显联邦法院正在放弃在1960年代推动联邦最高法院合并判例的一些结构性假设的应用。See ABA Section of Antitrust Law, Monograph No. 12, Horizontal Mergers: Law and Policy 41-45 (1986).

钟摆叙事的许多版本将1960年代和1970年代的联邦执法设计师描述成不加思考的狂热分子或经济原始人。21. See Arthur Austin, Antitrust Reaction to the Merger Wave: The Revolution vs. the Counterrevolution, 66 N.C. L. Rev. 931,939 (1988) (称1960年代设计联邦合并执法政策的官员为“政府反垄断巫医”).用“狂热”代替分析,执法官员通常忽略(或无法理解)效率考量,不信任所有合并,并积极寻找机会解散大公司。22. See Lytle, supra note 16, at G1 (“在1980年当选总统的罗纳德·里根之前,人们认为大是不好的。反垄断法得到了积极执行。”); The New Enforcers, The Economist, Oct. 7, 2000, at 79, 80 [hereinafter New Enforcers] (称联邦执法官员为“1960年代破坏信任的狂热分子,他们在每一家大公司或合并中看到邪恶”); Charles Rule, Deputy Assistant Attorney General for Antitrust, Deregulating Antitrust: The Quiet Revolution, Speech Before the 19th New England Antitrust Conference 10 (Nov. 8, 1985) (反垄断分析“当然不需要非常复杂,就能确定‘无过错垄断’这样的反垄断概念没有什么经济价值,只能被解释为对经济成功的本能反应和对资本主义的怀疑”).不受主流的正确经济分析概念约束的“民粹主义”通常会促使作出起诉的决定。23. See Robert A. Skitol, The Shifting Sands of Antitrust Policy: Where It Has Been, Where It Is Now, Where It Will Be in Its Third Century, 9 Cornell J.L. & Pub. Pol’y 239, 253 (1999) (1960年代的联邦反垄断执法者是“过度干涉的民粹主义者”).执法官员对待所有商业现象时都简化假设“大(企业)是坏的”。24. Compare Robert Pitofsky, Antitrust in the Next 100 Years, 75 Cal. L. Rev. 817, 822 (1987) (注意到“一些1960年代风格的反垄断所依赖的神话——大是坏,小是美丽的观念”).

(二)太冷:不可原谅的紧缩时代

正如钟摆叙事所说,联邦执法计划在1980年代戏剧性地转向不干预。罗纳德·里根任命的司法部和联邦贸易委员会的成员据说已经将反垄断执法“彻底推向了右翼”。25. Peter Behr, Wave of Mergers, Takeovers Is a Part of Reagan Legacy; Next Presidency Will Be Test of Regulatory Policy Success, Wash. Post, Oct. 30, 1988, at H1 (讨论1988年总统选举对反垄断政策的可能影响;引用Robert Pitofsky的话:“里根政府已经从根本上转向了右翼。不管乔治·布什还是Michael Dukakis当选,局势都会有所逆转。”); Martha Middleton, “New Antitrust” Era Takes Shape, Nat’l L.J., Jan. 13, 1986, at 1 (引用Robert Pitofsky的话:“钟摆已经急剧地向右边摆动。”).里根任命的反垄断官员在这样做时,采取了“最低限度”的执法计划,26. See, e.g., Edward D. Cavanaugh, Attorneys’ Fees in Antitrust Litigation: Making the System Fairer, 57 Fordham L. Rev.51, 74 (1988) (论里根时代“政府最低限度执法政策”对私人反垄断诉讼的影响); Eleanor M. Fox, Antitrust, Trade and the Twenty-First Century—Rounding the Circle, 48 Rec. Ass’n of Bar of N.Y. 535, 542 (1993) (详述里根的反垄断政策;评论道,在1980年代,“美国已经到了反垄断的极简主义时代。”); Milton Handler, Is Antitrust’s Centennial a Time for Obsequies or for Renewed Faith in Its National Policy?, 10 Cardozo L. Rev. 1933, 1934-35 (1989) (1987年对适用于反垄断犯罪的刑事罚金的法定增加“颇具讽刺意味,因为该法是在最低限度执法的时候颁布的”); Robert Pitofsky, Antitrust at the Turn of the Twenty-First Century: The Matter of Remedies, 91 Geo. L.J. 169, 170 n.3 (2002) [hereinafter Remedies] (里根政府的反垄断计划“非常温和”,并提供了“最低限度的执法”); Robert Pitofsky, First Annual Miles W. Kirkpatrick Antitrust Lecture, Georgetown Law (Fall 2002) at 7 (“到了1980年代,也就是里根时代,你已经有了极简反垄断……”); Robert Pitofsky, Antitrust Policy in a Clinton Administration, 62 Antitrust L.J. 217, 217 (1993) [hereinafter Antitrust Policy] (“在里根政府的八年里,这个国家见证了可以想象的最低限度的反垄断计划。”).并“轻视”了该国的反垄断法。27. Eleanor M. Fox & Robert Pitofsky, The Antitrust Alternative, 62 N.Y.U. L. Rev. 931, 931 (1987).

在钟摆叙事对1980年代的处理中,联邦政府无所作为的形象比比皆是。里根任期内的司法部和联邦贸易委员会“几乎完全放弃了反垄断政策”,28. Joanna Ramey, Clinton Seen Putting Muscle in Antitrust, Women’s Wear Daily, Feb. 26, 1993, at S42.; see also Silva, supra note 16, at 9 (联邦反垄断执法采取了“里根政府时期的放手方式”).并制定了“五十年来最宽松的反垄断执法计划”。29. Robert Pitofsky, Does Antitrust Have a Future?, 76 Geo. L.J. 321, 321 (1987); see also Moore, supra note 15, at 2666 (引用Robert Pitofsky的话说,反垄断“在1980年代中期即使没有消亡,也是缓慢的”).在里根任期内,“一项不执行(反垄断法)的政策已经形成,这让那些认为没有反垄断的话自由市场就不能保持自由的人非常苦恼。”30. Milton Handler, Foreword, 75 Cal. L. Rev. 787, 788 (1987); see also Handler, supra note 26, at 1935 (称里根政府的反垄断记录是“有力且有效的不执法”) (emphasis in original); Pitofsky, supra note 29, at 326 (criticizing Reagan administration’s antitrust “nonenforcement”).在里根任期间,联邦政府的民事非合并执法计划“几乎被消灭了”,31. Balto, supra note 4, at 63; see also Pitofsky, Antitrust Policy, supra note 26, at 217 (里根政府时期,“联邦一级的执法完全是针对卡特尔行为和一些规模巨大的横向兼并”).“美国联邦合并执法停止了”,32. Eleanor M. Fox, Can We Control Merger Control?—An Experiment, in Policy Directions for Global Merger Review 79,84 (Global Competition Review: Special Report by the Global Forum for Competition and Trade Policy 1999). Compare Cananaugh, supra note 26, at 72 (里根政府时期,“反垄断局已经表明……在合并执法中只有象征性的利益”).更广泛地说,“执法停止了”。33. Sullivan & Fikentscher, supra note 15, at 206.即使绝对脱离无法实现,政府的目标也是显而易见的:“里根显然打算让政府官员退出反垄断执法的业务。”34. Keith Conrad, Media Mergers: First Step in a New Shift of Antitrust Analysis?, 49 Fed.Comm. L.J. 675, 690 (1997) (讨论合并执法).

在钟摆叙事中,里根任期内反垄断机构的不作为将美国带到了反垄断末日的边缘。到1980年代末,联邦机构的“不执法”已经“达到了一个危机点,威胁到了美国的竞争体系。”35. Fox & Pitofsky, supra note 27, at 931; see also Pitofsky, supra note 29, at 327 (“美国经济如此充满活力,以至于过去7年的最低限度执法[1981-1987]是否会造成永久性伤害值得怀疑……这种不执法程度的延续可能会深刻改变这个国家的竞争性质。”); Louis B. Schwartz, Some Additional Safeguards for the Newly Liberated Marketplace, 75 Cal. L. Rev. 1049,1051 (1987) (“我们站在反垄断的最低点;这是一封死信,除了“什么都行”之外,我不知道该教我的学生什么");William G. Shepherd, Bust the Reagan Trustbusters, Fortune, Aug. 4, 1986, at 225 (说“今天反垄断陷入困境”;补充说“里根政府已经回到了Harding和Coolidge领导下的反垄断黑暗时代”;结论是:“通过重新提起反垄断诉讼,从这条通往奴役的道路上回头可能还不算太晚,但胜算不大。”).随着联邦起诉达到“低潮”,只有州政府活动的增加“维持”了公共反垄断法。36. Harry First, Antitrust’s Goals: Theories of Antitrust in the United States and Japan, in Competition Policy in the Global Trading System 175, 180-81 (C.A. Jones & M. Matsushita eds., 2002); see also Harry First, Theories of Harmonization: A Cautionary Tale, in Comparative Competition Law: Approaching an International System of Antitrust Law 17, 24 (Hanns Ullrich ed., 1998) (“有一个很好的理由可以证明,在1980年代,通过州政府执法者(他们不同意联邦政府的自由放任政策)阐明反垄断政策以及通过私人诉讼,反垄断在美国仍然存在……”).钟摆叙事者偶尔承认里根任期内反垄断机构在1980年代提起了一些诉讼,但司法部或联邦贸易委员会执法的有些案例据说没有表现出想象力,依赖于现有理论的普遍应用,或者缺乏商业意义。37. See Cavanaugh, supra note 26, at 72-73 (在里根时代,“无论是反垄断局还是联邦贸易委员会,都在发展和实施新的反垄断责任理论方面做出了很大努力”); Pitofsky, supra note 24, at 819 (讨论卡特尔政策并评论道:“在很大程度上,里根政府只是一次又一次地提起了同一个案件——对建筑业中相互关联的地区和地方共谋的一系列挑战。它没有表现出利用其相当高的经济成熟度来开发创新方法来发现非建筑业卡特尔的倾向。”); Schwartz, supra note 35, at 1051 ("只有琐碎而明显的横向价格协议才会引发政府行动.").

1980年代钟摆叙事历史中的主要角色是联邦执法机构的负责人。钟摆叙事最仁慈的版本只是将里根任命的反垄断官员斥为“极端分子”或“理论家”。38. See Fox & Sullivan, supra note 18, at 945 (在描述里根第一任反垄断助理司法部长William Baxter在1980年代改变联邦执法政策中的角色时:“人们常说,极端分子有必要将传统向前推进一小步。这也许就是Baxter和芝加哥学派所做的。”); New Enforcers, supra note 22, at 79, 80 (讨论联邦反垄断执法趋势,并提及“里根时代的自由放任理论家”).与1960年代和1970年代的“狂热者”一样,里根任期内反垄断政策制定者的指导思想是对信仰体系的不假思索的承诺,而不是理性或深思熟虑的分析。39. See Willard F. Mueller, Market Power and Its Control in the Food System, in Issues after a Century of Federal Competition Policy 23, 35(Robert L. Wills et al. eds., 1987) (里根反垄断机构“由充满资本主义自由放任哲学的个人领导,这种哲学会让亚当·斯密对他的所作所为不寒而栗”;在采取“自由放任的激进主义”时,里根反垄断官员被“对竞争的效率的盲目信任”所引导);Correia, supra note 15, at 329 (“里根政府经常用保守的政治哲学代替现实的市场分析,拒绝干预许多存在严重竞争问题的案件。”); Flynn & Ponsoldt, supra note 15, at 1130 (“目前执法机构和许多司法判决都实施反垄断法,这是普通法分析过程失败的例证。司法和行政机构不愿意根据统治的立法现实地评估纵向分销限制,这表明法律屈从于意识形态。”).原始的政治力量,而不是任何思想力量,使他们能够实现变革。因此,他们在改变反垄断政策方面的成功“在很大程度上是政治上的胜利,而不是知识或法律上的胜利”。40. Fox & Sullivan, supra note 18, at 947.

在其他情况下,钟摆叙事对里根任期内反垄断官员行为的解释就不那么慷慨了。钟摆叙事的更为严厉的变体用知识和道德衰退的形象描绘里根任命的人。41. See Louis B. Schwartz, Owen J. Roberts Memorial Lecture: Justice, Expediency, and Beauty, 136 U. Pa. L. Rev. 141, 161(1987) (“里根政府在反垄断案件中把权宜之计与正义等同起来,这种做法荒谬至极。在这个领域,权宜之计被称为效率……”); Stephen D. Susman, Business Judgment vs. Antitrust Justice, 76 Geo. L.J. 337, 337 (1987) (“毫无疑问,我们已经把竞争的灵魂卖给了魔鬼。至于魔鬼,有几个可供选择:芝加哥学派、联邦最高法院的某些观点和里根政府的反垄断政策是其中的主角。”).在1987年美国律师协会反垄断法分会上的一次演讲中,反垄断、垄断和商业权利司法小组委员会的主席Howard Metzenbaum参议员称里根任期内的反垄断领导人是“理论家的垃圾驳船”。42. ABA Annual Meeting Emphasizes Competitiveness, International Trade, 53 Antitrust & Trade Reg. Rep. (BNA) 311, 315(Aug. 20, 1987) (remarks of Sen. Metzenbaum).在1995年联邦贸易委员会的听证会上,Lloyd Constantine(在1980年代曾领导纽约总检察长办公室的反垄断科,并领导国家总检察长协会的多州反垄断工作队)说里根任期内的反垄断机构是“无法无天”的典型。43. Lloyd Constantine, Remarks Concerning How Antitrust Should Assess the Role of Imports in Market Definition 1, 1 (Oct.19, 1995) (statement at FTC Hearings on Global and Innovation-Based Competition), available at http://www.ftc.gov/opp/global/speech.htm; see also Handler, supra note 26, at 1946 (里根司法部的反垄断执法计划构成了“对法治的颠覆”); Mueller,supra note 39, at 35 (“里根的反垄断官员前所未有地未能忠实执行国会的法律和法院的判决,如果这些法律涉及私人犯罪行为而不是强大的企业利益,将引发弹劾的呼声。”).。Robert Pitofsky教授在1990年的一次演讲中将里根任命的人比作一个对道德妥协和权宜之计感到舒适的黑色电影(充满恐惧、邪恶色彩)角色。Pitofsky在描述1980年代司法部和联邦贸易委员会的反垄断计划时说:“执法机构的座右铭可能是前警察Jake Gittes的厌世言论,他是唐人街Jack Nicholson式的角色。当被问及被分配到唐人街后,他做了什么来执法时,他说:“越少越好”。44. Robert Pitofsky, The Renaissance of Antitrust 1, 4, Tenth Annual Milton Handler Lecture, Delivered Before the Association of the Bar of the City of New York (Oct. 4, 1990). Professor Pitofsky recently seems to have upgraded one Reagan antitrust official to a status more energetic than “doing as little as possible.” See Eric Lichtblau, Justice Department’s Antitrust Chief Is Leaving for Chevron Texaco, N.Y. Times, Oct. 4, 2002, at C6 (报道Charles James辞去反垄断助理司法部长职务;引用Robert Pitofsky对1981年至1983年间领导反垄断部门的James和William Baxter的比较:“Baxter的言论对反垄断执法充满敌意,但事实上他启动了许多重要案件。”).

钟摆叙事对1980年代末和1990年代初的处理有两种版本。有一种观点认为罗纳德·里根和乔治·布什的反垄断政策是不可区分的放任政策。45. See J. Neil Lombardo, Note, Resuscitating Monopoly Leveraging: Strategic Business Behavior and Its Implications for the Proper Treatment of Unilateral Anticompetitive Conduct Under Federal Antitrust Laws, 41 St. Louis U. L.J. 387, 387 (1997)(最近的经济研究使人们对“芝加哥学派提倡的、里根和布什政府公开支持的‘放手’反垄断执法方式”产生了怀疑); Ramey, supra note 28, at S42 (“据反垄断评论者称,克林顿政府可能会在一个领域留下印记,那就是执行美国的合并、价格操纵和其他反垄断法,这与共和党在过去12年中采取的不干涉政策背道而驰。”); James Vicini, Antitrust Enforcement Tougher Under Clinton, Chi. Sun-Times, Nov. 6, 1994, at 2 (反垄断局“在里根和布什政府时期重要性下降”);see also infra note 52 and accompanying text (评论将里根和布什的执法政策视为相似,并将重振“垂死”的联邦机构归功于克林顿的反垄断领导).根据这一观点,布什任期内执法官员也受到了同样的影响,限制了他们的意识形态观点与里根任期内的前任一样,甚至更糟。46. 1990年代初,司法部起诉多所大学共谋为普通录取的学生设置助学金。 See United States v. Brown Univ., 5 F.3d 658 (3d Cir. 1993) (描述司法部挑战大学财务资助协议的内容和解决方案). 一位评论者赞同这样的观点,即反垄断局对有关安排的起诉是有意识的,是为了推进布什政府司法部镇压少数种族的更大运动。See Elbert L. Robertson, Antitrust as Anti-Civil Rights? Reflections on Judge Higginbotham’s Perspective on the “Strange” Case of United States v. Brown University, 20 Yale J. L. &Pol’y Rev. 399, 402-03 (2002) (评论认为A. Leon Higginbotham法官称布朗大学案是“保守的共和党政府‘反民权’议程的一部分”;陈述提交人同意Higginbotham法官“关于布什司法部提起诉讼的动机”的观点).其他评论者区分了里根和布什的反垄断执法计划,并发现在布什任期内更加积极。47. See Balto, supra note 4, at 64 (“在布什政府时期……钟摆摆向了另一个方向,有人试图让反垄断执法更加平稳。”);Peter C. Carstensen, While Antitrust Was Out to Lunch: Lessons from the 1980s for the Next Century of Enforcement, 48 S.M.U. L. Rev. 1881, 1911 (1995) (“在1980年代末,钟摆确实开始转向对政府角色不那么强烈被动的态度。从布什政府开始,人们又回到了轻微激进的反垄断立场……”); Harry First, Delivering Remedies: The Role of the States in Antitrust Enforcement, 69 Geo. Wash. L. Rev. 1004, 1036 (2001) ("在Jim Rill领导下的老布什政府中,执法活动重新活跃起来.");McDavid & Leibenluft, supra note 19, at B8 (“在卡特政府的非凡行动主义后,里根政府控制了反垄断执法……在布什总统的领导下,钟摆回到了中心……政府机构的新领导……重振反垄断执法……克林顿政府的执法记录是建立在布什政府的基础上的。”); Jeffrey N. Neuman, Comment, Through a Glass Darkly: The Case against Pilkington plc Under the New U.S. Department of Justice International Enforcement Policy, 16 Nw. J. Int’l L. & Bus. 284, 296 (1995) (“在布什政府时期……在里根时代被抛弃的一系列实质性领域,钟摆开始转向有意义的反垄断执法。”); Evan P. Schultz, Too Many Patents?, Legal Times: IP, Mar. 4, 2002, at 11, 12 ("在里根政府时期相对停滞多年后,反垄断执法在乔治·布什的领导下得到了振兴。"); Skitol, supra note 23, at 253 (“布什总统任命了相信主流反垄断政策的执法者——既没有像1960年代那样过分干涉的民粹主义者,也没有像1980年代那样过分放纵的芝加哥学派者。James Rill和Janet Steiger开始了联邦反垄断执法政策的复兴,赢得了广泛的两党支持).至少有一名克林顿任期内的反垄断官员说,克林顿任期内反垄断计划实质上跟随了布什任期内执法机构所创造的道路。48. See Legends in the Law: Robert F. Pitofsky, Wash. Law., June 2002, at 30, 35 (interview with Robert Pitofsky):当布什在1988年当选时,政府决定采取更多的中间立场。联邦贸易委员会没有回到过于激进的时期,但他们不会做一个最低限度的数字。他们设计了一个介于这两者之间的反垄断计划。许多在里根时代没有执法的反垄断领域又回到了议事日程上。克林顿反垄断只是布什政策的延续。里根和布什时代的反垄断法之间的差异远远大于布什和克林顿之间的差异。See also Pitofsky, Remedies, supra note 26, at 169 (描述布什和克林顿反垄断计划之间的连续性要素).

(三)恰到好处:明智的适中

许多评论者的故事与钟摆叙事相吻合,他们在1980年代联邦反垄断政策的阴云中看到了一线希望。也许里根政府是一场噩梦,这个国家将从这场噩梦中醒来,做出正确执行反垄断法的新承诺。49. See Handler, supra note 26, at 1946 (“最后让我表示,我相信美好的一天即将到来,因为美国人民珍惜自由企业制度,不愿意让一个高度集中的强盗大亨式的经济取而代之,这种经济充满了密谋。”).1983年,一位从业者提出里根反垄断计划可能是一个不和谐但可预见的偏差:

我建议你,就像哈雷彗星一样,每100年一次,当满月的时候,我们都会对自由市场理论大吃一惊。

但是,历史也倾向于表明,我们很快会恢复到某种意义上的主流传统,这种传统根植于这样一种坚定的信念,即我们的反垄断法和类似的立法并不仅仅基于关于无摩擦或静态的市场理论的简单观念……50. Stephen M. Axinn, A Lawyer’s Response, 52 Antitrust L.J. 643, 643 (1983).

20世纪后期,里根任期结束时,两位学者安慰道,里根反垄断计划可能无意中激励了明智竞争政策的恢复:

乐观是有理由的。八年对金牛犊的嘲讽,八年对华尔街股票的狂热追随,八年令人沮丧的政府预先授权或许仍是有益的。有时,以一种反常的方式,证明一项政策愚蠢的最好方式是让它占据主导地位——至少暂时如此。51. Walter Adams & James W. Brock, Reaganomics and the Transmogrification of the Merger Policy, 33 Antitrust Bull. 309, 359(Summer 1988). Not all critics of Reagan antitrust policies saw a silver lining. See Louis B. Schwartz, Cycles of Antitrust Zeal:Predictability?, 35 Antitrust Bull. 771, 796 (1990) (“钟摆在眼前的几年里不太可能逆转。减少反垄断是里根政府的高度优先事项。。。。里根对反垄断法的破坏要过许多年才能被消除。”).

在钟摆叙事中,预期的文艺复兴开始了。正如钟摆叙事所言,克林顿政府恢复了司法部和联邦贸易委员会“休眠”“垂死”或“几乎垂死”的反垄断计划。52. See Thorold Barker & Hillary Durgin, FTC Stymies BP Amoco for Bigger Slice of the Pie: US Authorities Say “Enough Is Enough,” Fin. Times, Feb. 3, 2000, at 26 (乔治城大学的法学教授Barry Carter说:“在共和党人,尤其是罗纳德·里根的领导下,反垄断法几乎奄奄一息。现在是反垄断执法的复兴。"); John M. Broder, F.T.C. Rejects Deal to Join Two Giants of Office Supplies, N.Y. Times, Apr. 5, 1997, at § 1, p. 1 (联邦贸易委员会对Staples/Office Depot合并案的攻击“反映了联邦贸易委员会在反垄断执法方面越来越积极,这在布什和里根政府时期是相对被动的”); Al Kamen, In the Loop, Wash.Post, Aug. 4, 1993, at A15 (Robert Litan被任命为负责反垄断的副助理司法部长,这是“在支持垄断的几年后,重振长期停滞的反垄断行动”的一部分努力); Sharon Walsh, Antitrust Head Bingaman to Leave Post by Nov. 15, Wash. Post, Aug. 2,1996, at A19 (Anne Bingaman“被认为是振兴了一度奄奄一息的司法部反垄断局”); Administration’s “Hot Jobs,” Part II,Wash. Post, Nov. 11, 1996, at A27 (“在Anne K. Bingaman的领导下,一度奄奄一息的反垄断局成了针对企业巨头提起重大诉讼的活动场所。”).司法部和联邦贸易委员会放弃了对无关紧要事情的关注,开始起诉具有重大经济和理论利害关系的案件。53. See Balto, supra note 4, at 71 (“1980年代受到挑战的许多交易都涉及相对较小的市场或小交易。在过去七年中受到挑战的案件包括一些有史以来最大的合并,包括Staples/Office Depot、Lockheed/ Martin Marietta和SBC/Ameritech。”).正如《经济学人》所报道的,到10年期结束时钟摆达到了明智的平衡:

助理司法部长Joel Klein和他在联邦贸易委员会的同事Robert Pitofsky在谈论他们的活动时故意保持低调,声称他们很谦虚,属于法律思想和经济学的主流,这是有帮助的。他们承认,他们比里根任期内的自由放任主义理论家更倾向于干涉主义,但他们说,他们一点也不像1960年代破坏信任的狂热者,这些狂热者在每个大公司或合并中看到邪恶。54. New Enforcers, supra note 22, at 80.

联邦机构不受前任思想盲点的束缚,并借鉴了更新鲜、更复杂的产业组织经济学概念,走了一条深思熟虑的中间道路,避免了1960年代、70年代和80年代的过度行为。55. See Balto, supra note 4, at 71; Robert Pitofsky, Chairman, Federal Trade Commission, An Antitrust Progress Report for the FTC: Past, Present, and Future, Remarks Before the Antitrust 1996 Conference of Business Development Associates Inc. 2 (Mar.4, 1996) (“1990年代的欧盟委员会试图在许多人认为的1960年代过于积极的执法和1980年代的最低限度执法之间找到一个平衡点。”), available at http://www.ftc.gov/speeches/pitofsky/speech4.htm; Andy Ho, Competition Laws Enhance the Magic of the Market, Straits Times (Singapore), May 31, 2001, at 16 (“从1890年成立到1970年代,美国政府挑战一切……;1980年代,政府允许过多的合并发生;从1990年代开始,钟摆又回到了中间……”); Skitol, supra note 23, at 1 (现代反垄断政策已经“从1960年代和70年代的极端激进的‘民粹主义学派’转移到1980年代的极简主义‘芝加哥学派’再到1990年代的新活力和新思维‘后芝加哥学派’”); Klein Consumer League Speech, supra note 15, at 560 (报道称,Joel Klein“表示相信,在他的监管下,反垄断‘钟摆’已经回到‘中间’位置,在那里‘大并不一定是坏事’,但政府会谨慎地打击反消费者交易和做法”); James Toedtman, Ball Is in His Court, Newsday, June 7, 1998, at F8 (引用反垄断助理司法部长Joel Klein的话:“钟摆在中间。”). But compare John Bigness, Market Applauds WorldCom; Stock Rises Amid Optimism on Deal, Chi. Trib., Oct. 3, 1997, Business Section, at 1 (引用Walter Adams的话:“从1980年代开始……监管机构表现得像虎斑猫一样。我们有反垄断法,但到底是谁在执行这些法律?”); Daniel Gross, Merge & Purge, CFO,Oct. 2000, at 98, 104 (引用消费者科技项目主任James, Love的话:“我想说的是,在反垄断方面,联邦贸易委员会一直很弱。”); Bittlingmayer, supra note 15, at 46 (“没什么变化。反垄断专家们可能很开心,但他们披在皇帝身上的衣服充其量也就是破旧的。”); Jeffrey H. Birnbaum, Washington’s Most Dangerous Bureaucrats, Fortune, Sept. 29, 1997, at 118, 124(“Charles Rule曾是里根政府时期司法部反垄断局的负责人,他认为Pitofsky强有力的反垄断行动‘是对1960年代和70年代的倒退’”).

D.质疑传统智慧:对反垄断历史更好的解读

精明的反垄断史学生认识到,钟摆叙事的关键事实假设显然是错误的。例如,1960年代和70年代的公共执法不仅仅源于野蛮的民粹主义。56. See Oliver E. Williamson, Economics and Antitrust Enforcement: Transition Years, Antitrust, Spring 2003, at 61 (描 述Donald Turner在1965-1968年担任反垄断助理司法部长期间为改善司法部反垄断执法的经济基础所做的努力).在1960年代和70年代采取的许多措施,后来被批评为对公司规模的简单攻击,采用了他们的支持者善意地认为是主流经济思想的做法。57. See William E. Kovacic, Failed Expectations: The Troubled Past and Uncertain Future of the Sherman Act as a Tool for Deconcentration, 74 Iowa L. Rev. 1105, 1136-41 (1989) (讨论1960年代末和70年代推行的反垄断分散(去集中)举措的知识基础).在1980年代,联邦合并执法从未发生过“停滞不前”,58. Fox, supra note 32, at 84. For a contemporary account documenting federal merger enforcement activities from 1981 to 1986, see Ronald W. Davis, Antitrust Analysis of Mergers, Acquisitions, and Joint Ventures in the 1980s: A Pragmatic Guide to Evaluation of Legal Risks, 11 Del. J. Corp. L. 25 (1986). Well-known, doctrinally significant merger cases prosecuted by the Reagan administration include such matters as FTC v. PPG Industries, 798 F.2d 1500 (D.C. Cir. 1986), and Hospital Corp. of America v. FTC, 807 F.2d 1381 (7th Cir. 1986).里根任期内联邦政府的民事非合并执法计划也没有“几乎消失”。59. Balto, supra note 4, at 63. Well-known, doctrinally significant civil nonmerger cases prosecuted by the Reagan administration include United States v. American Airlines, Inc., 743 F.2d 1114 (5th Cir. 1984); FTC v. Ticor Title Ins. Co., 504 U.S. 621 (1992).See also Interview with Timothy J. Muris, Antitrust, Spring 1989, at 6 (describing FTC’s civil nonmerger enforcement program in the 1980s).说1980年代联邦反垄断执法“停止”是捏造的。60. Sullivan & Fickentscher, supra note 15, at 206.钟摆叙事本身的经验缺陷和不可接受的选择性的执法活动年表否定了它的解释有效性。61. 任何历史叙事都不可能完全全面。叙事者不可避免地“必须简化‘现实’,把一些要素指定为显著的,而把更多的指定为不显著的。” Tim Bu¨the, Taking Temporality Seriously: Modeling History and the Use of Narratives as Evidence, 96 Am. Pol. Sci. Rev. 481, 487 (2002). 尽管如此,严重扭曲过去事件过程的系统选择性是叙事不充分的标志:更有意义的是认可好的叙事作品为“可信的”“有说服力的”或“引人入胜的”——这似乎是历史学家的习惯——而不是“真实的”或“正确的”,尽管我们肯定会发现一些叙事作品很差,甚至是明显“错误的”,例如当其解释被逻辑不一致破坏或对事件的时间顺序做出不正确的断言时。

对于有经验的人来说,这些明显的错误是显而易见的,以至于人们可能会倾向于忽略它们,并认为竞争政策专家和其他支持者适当地将它们视为夸大其词。至少有两个因素表明情况并非如此。首先,不清楚必要的不予考虑是否定期发生。钟摆叙事及其事实断言被重复得如此频繁,如此当下,如此有把握,而且常常是由竞争政策领域的领军人物来重复,以至于人们必须得出结论,这一叙事得到了广泛的关注。钟摆叙事似乎不仅在美国被广泛接受,而且越来越多地强化了外国评论者的观点,由于他们对美国反垄断史的了解有限,他们不太可能发现叙事中支离破碎的事实或质疑其解释。有充分的理由认为钟摆叙事已经成为世界竞争界理解美国现代反垄断经验的透镜。

因为这种叙事被认为是对现代反垄断经验的准确的正面陈述,它有真正的力量来塑造对未来决策的看法。62. 对尽管经验上可疑但经常被讲述的叙事影响公共政策的能力的考察参见 David A. Hyman, Lies, Damned Lies, and Narrative, 73 Ind. L. Rev. 797 (1998).这种力量是不应该有的。这种叙事扭曲了实际的执法经验,突出了钟摆运动,这已经够糟糕的了。更糟糕的是,由于模糊了政策的实际路径,钟摆叙事阻碍了我们对联邦反垄断执法是如何发展的以及反垄断机构今后必须做些什么来提高竞争政策质量的理解。

三、规范和反垄断执法

联邦反垄断执法政策的内容是什么?钟摆叙事主要从司法部和联邦贸易委员会关键职位的任命来解释政策结果。事实上,一切都取决于领导层的选择。选择一个“狂热者”或“理论家”,反垄断体系就会产生狂热的或意识形态驱动的结果。选择“谨慎”的领导人,各机构则会理智地行事。符合这一模式的决策过程本质上是不稳定的,在这种情况下,争夺政府控制权的各方对反垄断执法的正确形式和其他类型的对经济的公共干预有着截然不同的看法。每当白宫更换政党时,巨大的政策调整都是可能的。

抛开竞争政治哲学对公共反垄断执法的影响,钟摆模型对任何总统(无论是民主党还是共和党)选择明智的反垄断官员的能力提出了质疑。粗略地说,钟摆叙事表明在过去40年中的30年——1960、70和80年代——联邦反垄断机构要么肆意干预,要么不可原谅地靠边站。如果联邦执法在1990年代变得谨慎仅仅是因为成功地做出了好的任命,那么启蒙运动可能会持续多久?钟摆叙事说,比尔·克林顿是如何对好的反垄断任命有洞察力,而约翰·肯尼迪、林登·约翰逊、理查德·尼克松、杰拉尔德·福特、吉米·卡特、罗纳德·里根和乔治·布什却没有做到?促使比尔·克林顿做出选择的洞察力能传递给其他总统吗?还是说1960、70和80年代更能代表美国体制可能产生的任命类型和反垄断结果的类型?

正如美国竞争政策文献中记载的那样,总统任命无疑在形成联邦反垄断执法议程方面发挥了重要作用。63. See Richard A. Harris & Sidney M. Miklis, The Politics of Regulatory Change 140-224 (2d ed. 1996) (描述1980年代联邦贸易委员会任命的影响).然而,司法部和联邦贸易委员会的被任命者并不是孤立地制定政策。除了被任命者自己的偏好之外,各种各样的力量塑造了执法事项的选择。除其他因素外,被任命者关注前任制定的标准以及法院和国会等外部机构施加的限制。单个的机构领导人可以改变机构的方向,但是任何一个官员带来的变化的程度和持久性都不仅仅取决于该官员继任者的偏好。

钟摆叙事在方法上最大的弱点是它拒绝处理通常塑造执法机构行为的复杂现象。要理解政策如何随时间变化,需要的不仅仅是钟摆叙事对机构决策的机械的、以任命为中心的分析。这需要更全面地了解影响反垄断执法规范演变的更广泛的力量。

(一)规范的概念

“规范”是关于群体成员应该如何行为的共识。64. 对规范定义的解释参见Robert D. Cooter, Structural Adjudication and the New Law Merchant: A Model of Decentralized Law, 14 Int’l Rev. L. & Econ. 215, 218 (1994). 现代法律和经济文献中关于规范的精彩综述出现在 Lawrence E. Mitchell,Understanding Norms, 49 U. Toronto L.J. 177 (1999).与正式法律规则中体现的命令相反,规范由群体成员自愿发展的并适用于自己的习俗或标准组成。现代学术已经确定了许多例子,在这些例子中,对规范的理解可以对法律制度的运作产生有价值的洞察。65. See David A. Hyman, Health Care Fraud and Abuse: Market Change, Social Norms, and the Trust “Reposed in the Workmen”, 30 J. Legal. Stud. 531 (2001) (用规范的概念来检验美国医疗系统中纠正欺诈的努力); Dan M. Kahan, Gentle Nudges vs. Hard Shoves: Solving the Sticky Norms Problem, 67 U. Chi. L. Rev. 607 (2000) (讨论规范在决定公共决策者如何执行法律命令中的作用).

规范的概念对竞争政策有着有益的应用。反垄断制度在法定命令的框架内运作,但是立法机关的正式授权通常给予其他机构相当大的自由裁量权来执行正式规则。例如,在通过美国主要的反垄断法时,国会创建了一般的法定命令,并赋予联邦法院解释其有效条款和随时间推移调整理论内容的责任。66. See William E. Kovacic, The Influence of Economics on Antitrust Law, 30 Econ. Inquiry 294, 295 (1992) (描述美国反垄断法中国会对法院的解释授权).在美国和许多其他司法管辖区,执法机构在决定命令如何适用于具体行为方面发挥着核心作用。制定法和司法裁判(正式法律规则)界定了机构运作的外部边界,但机构通常制定缺乏法律(规范)的力量来决定如何行使其起诉裁量权的政策或原则。下面的讨论考虑了美国反垄断体系中执法规范的发展和变化。

(二)塑造反垄断执法规范的力量

反垄断执法的规范有两种形式。第一种是对执法机构应追求的执法输出类型的看法。第二种是对执法机构应决定如何花费资源和确定起诉对象的程序的看法。

规范随着时间而改变。规范的制定和调整受到各种内部和外部力量的影响。相关群体的成员可以改变,新成员可能带来关于规范应该是什么的新观点。相关群体的现有成员可以选择背离现有规范,并试图建立新的规范作为活动的焦点。群体之外的力量,例如社会偏好的改变,可以诱导群体改变其规范。

1.执法机构外部的力量

各种外部力量影响反垄断机构执法规范的发展。67. See Thomas E. Kauper, The Justice Department and the Antitrust Laws: Law Enforcer or Regulator?, 35 Antitrust Bull. 83,90-92 (1990) (描述影响执法机构行为的制度力量); see also Jerry L. Mashaw, Greed, Chaos, and Governance: Using Public Choice to Improve Public Law (1997) (讨论影响行政机构裁决的外部作用).在美国竞争政策体系中,外部影响有四个来源最为突出。

a.国会

国会最直接地塑造了机构对如何通过修改反垄断立法或通过授权和拨款法实施要求来执行法律的看法。这些立法措施的具体条款和更大的意图都有助于明确执法官员对案件类型和他们应采取的其他举措的看法。国会还通过不符合法定授权的措施表达其观点。国会确认被任命为联邦贸易委员会委员和司法部反垄断助理总检察长的人选,并利用任命程序表明其竞争政策偏好。监督听证会以及委员会与执法机构领导层之间的日常互动为国会提供了其他工具,以建议反垄断主管机构应该做什么和不应该做什么。68. See William E. Kovacic, Congress and the Federal Trade Commission, 57 Antitrust L.J. 869 (1989) (讨论国会对联邦贸易委员会官员如何行使反垄断执法权的看法的影响).

b. 总统

总统通过任命执法机构的领导来影响其执法规范的制定。新任命的人可以带来促使执法机构现有内部执法规范变化的观点。领导层还通过编制预算来影响执法机构的执法规范。支出的增加或减少会影响执法优先事项的选择,更一般地说,会导致对执法机构应该努力实现的目标进行重新评估。69. 例如,1980年代司法部和联邦贸易委员会的反垄断执法预算下降了大约一半。 See William E. Kovacic, Public Choice and the Public Interest: Federal Trade Commission Antitrust Enforcement During the Reagan Administration, 33 Antitrust Bull.467, 485 (1988). 特别是在联邦贸易委员会,这与联邦贸易委员会在1970年代发起的滥用支配地位案件的大规模运动的结论是一致的。评论者指出这些削减是里根政府无视竞争政策的证据。评估1980年代削减预算是否明智,需要评估1970年代扩张的资源适用于哪些类型的案件是否可取。如果将预算削减视为对机构在处理支配性企业案件中的作用的总体重新评估的一部分,那么它可能看起来不那么有害。总统对联邦法官的提名有助于确定法院将如何设定执法机构必须在其中运作的理论界限。请注意,所有这三种政策工具——执法机构任命、预算和法官任命——都涉及行使与国会共享的职能。

c. 司法机关

法院在告知执法机构关于如何履行执法责任的看法方面发挥着核心作用。在某些情况下,法院通过阐明理论来影响执法机构的观点。例如,1980年代联邦执法政策的调整是在司法判决的背景下发生的,这些判决从本身违法原则的广泛应用中退出,并缩小了涉及支配性企业行为、合并和纵向限制的责任范围。在关键方面,司法部的William Baxter和联邦贸易委员会的James Miller提出的机构执法规范,回应了早在他们被任命之前的1970年代就开始展现的反垄断判例的趋势。70. See Richard M. Steuer, The Turning Points in Distribution Law, 35 Antitrust Bull. 467, 467-68 (1990):反垄断的拥护者知道,通常被称为反垄断中的里根革命实际上是在里根总统就职前几年开始的。哲学上的转变最早出现在1970年代中期联邦最高法院和下级联邦法院的一些关键判决中。这些判决,尤其是合并领域的General Dynamics案,以及分销领域的Sylvania案,标志着始于1960年代的反垄断“活跃”时代的结束。See also Terry Calvani & Michael L. Sibarium, Antitrust Today: Maturity or Decline, 35 Antitrust Bull. 123, 174 (1990) (“里根时代的支持者和批评者都将反垄断的巨大变化归因于1980年政府更迭带来的政策……重要的变化是判例法……其中大部分在里根时代之前。”); Skitol, supra note 23, at 248 (“尽管反垄断思想的‘民粹主义学派’在整个1960年代一直在联邦最高法院和执法机构中占据优势,并在整个1970年代一直活跃在这些机构中,但随着1970年代的展开,一些完全不同的东西在联邦最高法院占据了上风。”).在1981年Baxter和Miller就职之前,联邦机构已经开始重新考虑现行的执法规范,而司法机关放松责任标准已经引起了质疑。71. See Ernest Gellhorn et al., Has Antitrust Outgrown Dual Enforcement? A Proposal for Rationalization, 35 Antitrust Bull. 695,707-07 (1990) (1970年代司法部执法政策的调整“很自然地导致了William Baxter和他的继任者们更广泛的努力”).

法院影响执法机构规范,而不是通过重划正式的理论界限。具体判决的总体基调和哲学可以揭示司法偏好,就像对案件的技术性处理一样。1977年,联邦最高法院的两项令人难忘的判决分别宣布,反垄断法保护“竞争,而不是竞争者”72. Brunswick Corp. v. Pueblo Bowl-O-Mat Inc., 429 U.S. 477, 488 (1977) (quoting Brown Shoe Co. v. United States, 370 U.S. 320 (1962)).,并表示违反合理原则分析必须基于“可论证的经济效果”。73. Continental T.V., Inc. v. GTE Sylvania Inc., 433 U.S. 36, 58-59 (1977).上述表态体现了正式的法律规则和判决规范。在Brunswick案中,关于保护“竞争,而不是竞争对手”的告诫74. Brunswick, 429 U.S. at 488.明确表达了反垄断损害要求(正式的法律规则),并告诉法院和执法机构对那些似乎将对一家公司的损害等同于对竞争过程的损害的主张持怀疑态度(规范)。在Sylvania案中,“可论证的经济效果”语言75. Sylvania, 433 U.S. at 58-59.有助于巩固法院的观点,即合理性标准适用于非价格型纵向限制(正式法律规则),并表明反垄断案件的调查必须关注在解决反垄断争端中的微观经济分析(规范)。

另一类重要的非理论性司法声明包括反映法院对反垄断执法机构能力和质量的看法的声明。如果不考虑1970年代和1980年代法院对联邦贸易委员会体制能力的怀疑,人们就无法评估1980年代联邦执法政策的重新定向。1970年代末和1980年代初,联邦贸易委员会案件中的一些上诉决定表明,对委员会的决定明显缺乏尊重,76. See, e.g., Fruehauf Corp. v. FTC, 603 F.2d 345 (2d Cir. 1979) (推翻联邦贸易委员会阻止纵向合并的裁决); Tenneco, Inc.v. FTC, 689 F.2d 346 (2d Cir. 1982) (基于潜在竞争理论推翻联邦贸易委员会阻止合并的决定); Russell Stover Candies, Inc.v. FTC, 718 F.2d 256 (8th Cir. 1983) (推翻联邦贸易委员会限制高露洁特例(转售价格维持本身违法的例外)的适用范围的努力).特别是当执法机构援引《联邦贸易委员会法》第5节来扩展反垄断理论的前沿时。77. See, e.g., Official Airline Guides, Inc. v. FTC, 630 F.2d 920 (2d Cir. 1980) (推翻联邦贸易委员会的裁决,该裁决使用《联邦贸易委员会法》第5条禁止在一个市场上拥有垄断力的公司在对待独立市场上的公司时进行不合理的歧视);Boise Cascade Corp. v. FTC, 637 F.2d 573 (9th Cir. 1980) (推翻联邦贸易委员会使用《联邦贸易委员会法》第5条禁止非共谋的平行采用交付定价公式的裁决); E.I. du Pont de Nemours & Co. v. FTC, 729 F.2d 128 (2d Cir. 1984) (推翻联邦贸易委员会使用《联邦贸易委员会法》第5条禁止平行、非共谋地采用各种促进行为的裁决).在这一时期,如果执法机构要在裁定反垄断争端方面保持可信的力量的话,没有一个联邦贸易委员会官员能够在没有注意到某些严重错误并需要纠正的情况下,阅读委员会上诉监督的文字和“音乐”。

在1970年代末和80年代,法院较少质疑司法部的判断。然而,在这一时期,有明显的例子表明,法官不仅拒绝了司法部的技术分析,还轻视了司法部反垄断局。令人惊讶的是,一个上诉法院会做出一项像United States v. Syufy Enterprises案这样充满嘲讽的判决。78. 903 F.2d 659 (9th Cir. 1990). The Ninth Circuit’s opinion in Syufy portrays DOJ’s decision to prosecute as being virtually irrational. See id. at 672 (“司法部反垄断局没有找到比这只纸老虎更有价值的目标来消耗有限的纳税人资源,这是对美国竞争状况的一种肯定。”).更令人震惊的是,哥伦比亚特区巡回法院的一个一致同意审判小组(包括未来的联邦最高法院法官Ruth Ginsburg和Clarence Thomas)后来在United States v. Baker Hughes, Inc案79. 908 F.2d 981 (D.C. Cir. 1990).中得出结论,赞同地引用Syufy案中对政府最尖锐的抨击之一。80. Id. at 992 & n.13 (quoting Syufy).这些是执法官员在决定如何履行职责时不能也没有忽视的信号。81. See Jonathan B. Baker, Responding to Developments in Economics and the Courts: Entry in the Merger Guidelines, 71 Antitrust L.J. 189 (2003) (讨论1992年司法部和联邦贸易委员会《合并指南》如何应对法院和评论的发展); David T.Scheffman, Ten Years of Merger Guidelines: A Retrospective Critique, and Prediction, 8 Rev. Indus. Org. 173, 177 (1993) (联邦政府在1980年代合并案中的损失“对反垄断局和联邦贸易委员会产生了令人警醒的影响,导致它们重新审视对集中的依赖程度”).

d. 评论

公共执法政策的制定部分取决于执法机构与评论联邦机构工作的各种外部观察者的互动。这些观察者包括学术界、律师协会、商业团体和消费者组织。82. See Andrew I. Gavil, William E. Kovacic & Jonathan B. Baker, Antitrust Law in Perspective: Cases, Concepts and Problems in Competition Policy 61-69 (2002) (论不同经济评论流派的观点对公共执法和司法判决的影响).政府外部人的评论可能影响联邦机构行使执法自由裁量权,并影响其他机构,包括国会、法院和行政部门对竞争政策适当内容的看法。83. See infra notes 247-48 and accompanying text (学术界关于对经济集中的适当反垄断回应的观点影响了1970年代的联邦反垄断执法规范,包括对共同垄断和垄断案件的起诉); see also Jonathan B. Baker, Policy Watch: Developments in Antitrust Economics, 9 J. Econ. Persp. 181, 181 (1999) (评论道“在1970年代末和80年代,联邦法院改变了反垄断规则,联邦执法机构根据产业组织经济学家提出的理论改变了他们的案件选择标准。”;回顾1990年代联邦执法政策如何反映反垄断经济学的后续发展); John DeQ. Briggs & Stephen Calkins, Antitrust 1986-87: Power and Access (Part I), 32 Antitrust Bull. 275, 326 (1987) (“学术界的发展使反垄断领域的‘里根革命’成为可能……”).

2.执法机构内部的力量

机构执法规范的内容也是不涉及外部机构命令或建议的措施的功能,最好称之为内部产生的措施。一个执法机构的规范可能会因为该机构对过去执法措施的执行和效果所做的研究而改变。例如,通过研究过去反垄断干预的后果,一个机构可能会改变其对在今后的案件中应使用何种救济目标和技术的看法。84. 这方面的例子包括联邦贸易委员会对1970年代各种竞争案件的影响评估,以及它在1990年代对合并案件中的救济措施的研究。关于这些和其他举措的讨论参见William E. Kovacic, Evaluating Antitrust Experiments: Using Ex Post Assessments of Government Enforcement Decisions to Inform Competition Policy, 9 Geo. Mason L. Rev. 843, 853-54 (2001).规范中的其他调整可以由于机构设计的变化而发生,这些变化通过扩大或减少机构内特定群体的贡献而影响机构的产出。1970年代司法部反垄断局和联邦贸易委员会内部经济学家在起诉决定中的作用的提升,随着时间的推移对各机构如何使用其执法权力的构想产生了重要影响。85. 钟摆叙事倾向于忽视1970年代反垄断机构的制度发展,这预示并促进了1980年代的执法调整。钟摆叙事者经常说里根时代是一个独立的时期,与前十年没有任何联系。See Sullivan & Fikentscher, supra note 15, at 206 (“变革——实际上是执法政策的一场革命——始于1981年里根总统的当选.”). 这种解释忽略了1970年代的制度变迁,而这些变迁为1980年代的执法转向提供了重要的基础。 See Marc A. Eisner, Antitrust and the Triumph of Economics: Institutions,Expertise, and Policy Change 119-83 (1991) (描述了1960年代和70年代司法部和联邦贸易委员会制度变革的重要性,这些变革让经济学家在机构决策中发挥了更突出的作用).

(三)执法规范的演变质量

无论变化的具体过程是什么,反垄断执法规范肯定会随着时间的推移而改变。这不可避免地来自竞争政策固有的演变特征。86. See State Oil Co. v. Khan, 522 U.S. 3, 20 (1997) (描述联邦最高法院在反垄断成文法下在 “承认和适应变化的环境和积累的经验教训”方面的独特作用); PolyGram Holding, Inc., FTC Docket No. 9298, at 13 ( July 24, 2003), available at http://www.ftc.gov/os/2003/07/polygramopinion.pdf (随着时间的推移,法院和联邦贸易委员会完善了反垄断法的操作内容,“以说明从判决经验以及从经济和法律知识的发展中获得的见解”); see also Phillip Areeda, Monopolization, Mergers, and Markets: A Century Past and the Future, 75 Cal. L. Rev. 959, 981 (1987) (“普通法反垄断方法的弱点在于其不确定性;它的优势在于它的适应性和生存能力。”).无论其具体的制度设计如何,大多数竞争制度都有一个基本特征,即随着时间的推移必然会对政策进行调整。在某种程度上,反垄断理论的阐述借鉴了经济理论的贡献,这在其他经济监管领域是无可比拟的。反垄断实践中,经济分析在解决诸如划定相关市场和评估各种形式商业行为的效率后果等关键反垄断问题方面发挥着核心作用。87. See Jonathan B. Baker, Preface to Post-Chicago Economics, in Post-Chicago Developments in Antitrust Law 60 (Antonio Cucinotta et al. eds., 2003) (分析经济学习的发展被吸收到反垄断法学和执法政策中的过程); William E. Kovacic & Carl Shapiro, Antitrust Policy: A Century of Economic and Legal Thinking, 14 J. Econ. Persp. 43 (2000) (描述自1890年以来经济分析对美国反垄断法理论发展的影响).

产业组织经济学的历史在对商业现象的理解上有了相当大的变化和完善。88. See Dennis W. Carlton, A General Analysis of Exclusionary Conduct and Refusal to Deal— Why Aspen and Kodak Are Misguided, 68 Antitrust L.J. 659, 680 (2001) (“正如经济学文献所显示的,经济学家通常需要几十年的时间来理解某些商业实践.”).经济学习的进步可以改变正式的法律理论和执法政策。实证研究,包括对过去反垄断案例的分析,推动了产业组织理论的发展以及反垄断理论和执法政策的调整。89. See State Oil, 522 U.S. at 15-18 (审查“相当多的学者讨论纵向限制的影响”如何影响对最高转售价格维持本身违法的司法重新评估); see also Timothy J. Muris, GTE Sylvania and the Empirical Foundations of Antitrust, 68 Antitrust L.J. 899,903-07 (2001) (描述产业组织经济学的发展对联邦合并执法政策的影响).竞争政策的演变特征意味着,随着对经济运行理解的加深,对什么是良好的公共执法计划的看法将随着时间的推移而改变。

随着经济知识水平的提高,人们会期待执法政策的调整。在某些情况下,这种调整不可避免地涉及行使起诉权,要么寻求扩大现有理论的适用范围,要么拒绝充分利用司法先例中提出的执法可能性。唐纳德·特纳曾在1965年至1968年期间担任司法部反垄断助理部长,他在讨论拒绝执行过度包容责任规则的合理根据时指出:

政府执法机构的正确做法是,不要仅仅基于因为先例它们会得到支持而提起诉讼,而是应该基于因为它们依靠对反垄断法的解释而应当得到支持,这些解释反映了对有关行为的竞争利弊的明确合理的经济分析。90. Donald F. Turner, The Virtues and Problems of Antitrust Law, 35 Antitrust Bull. 297, 297-98 (1990).

良好的执法实践要求继续重新评估反垄断法具体解释的经济基础。执法产出的组合会随着时间的推移而变化,这并不显著。

以非常粗略和综合的方式,可以在附录A中观察到执法规范的演变,该附录将1961年至2003年7月的所有联邦贸易委员会非合并执法案件列表。从1961年到1970年代中期,联邦贸易委员会的非合并执法计划强调分销行为(《罗宾逊-帕特曼法》和纵向限制案例)以及垄断和试图垄断案件。从1970年代末开始,一直持续到现在,横向限制案件占据了主导地位。总的来说,这反映了司法理论和评论的影响,这些理论和评注认可了基于芝加哥学派关于竞争政策适当重点(横向限制)的观点的规范。1990年代,联邦贸易委员会在这一组合中增加了更多的纵向案件和适用《谢尔曼法》第2条(Section 2)的案件,但活动基线并没有明显偏离1970年代末开始出现并在80年代得到强调的方法。

(四)规范演变的约束连续性模型

美国反垄断政策的发展不符合钟摆叙事的简单模式,即在积极和不积极的两个极端之间机械摇摆,随后(很大程度上无法解释)达到“中间派”平衡。相反,美国自1960年以来的经历是更复杂的思维和活动模式的产物。更仔细地关注往往是多方面的政策模式,可以更好地理解联邦反垄断执法是如何展开的,以及政策背后的智慧发展。

在联邦执法的许多领域,规范的演变是通过渐进调整而不是剧烈波动来进行的。这暗示了一个约束连续性模型。约束连续性模型更符合下文第四章所研究的执法活动的实际数据,并更好地解释了上文确定的约束。特别是,该模型解释了反垄断机构内外的力量推动和缓和美国竞争政策内容变化的“平衡趋势”。91. “平衡趋势”的概念及其在美国竞争政策中的应用源于Stephen Calkins的工作。See Stephen Calkins, Summary Judgment,Motions to Dismiss, and Other Examples of Equilibrating Tendencies in the Antitrust System, 74 Geo. L.J. 1065 (1986).与钟摆叙事相比,约束连续性模型具有几个识别特征。

a.累积决策VS不连续决策

在钟摆叙事中,规范在不同时期会突然改变。这种不连续性通常归因于政治意识形态的变化,这种变化通过每位总统对司法部和联邦贸易委员会领导职位的任命而传递给各机构。

约束连续性模型将政策制定描述为通常是累积和渐进的。显著的调整有时会发生,但通常不会伴随着完全或很大程度上恢复原状的显著变化。在观察到重大不连续性的地方,约束连续性模型考虑的解释不仅仅是政治领导层的变化。除其他因素外,约束连续性模型考虑政策的显著变化是反映执法机构以外的力量施加的约束,还是反映从早期执法经验中获得的教训。

在这个模型中,新的想法或理论有时可以显著地修改现有的知识框架,但“新”的想法往往在早期的想法中有先例。任何时候的知识现状通常都反映了旧的和新的思想的综合,而不是对早期观点的全面取代。92. See Gavil, supra note 10, at 217-18 (“反垄断不是在两极意识形态之间来回摇摆的‘钟摆’……相反,反垄断是循环推进的,每一个循环都建立在前一个循环的优势之上,并缓和前一个循环的过度。”).即使是那些被新的知识否定的思想,也可能在未来重新融合,也许以某种方式重新阐述。93. See Duxbury, supra note 5, at 2-3 (“观念——连同价值观、态度和信仰——往往会出现和衰落,有时会复活和完善。但我们很少看到他们出生或死亡。历史不完全是这样的。”).反垄断执法的演变并不是从一种分析方法到另一种分析方法的简单、干净的摆动运动。相反,我们可能会观察到许多模式,有些是一致的,有些则是不同的。94. Compare id. at 3 (描述对“美国法学史的钟摆视角”的使用如何错误地用“相当简单的模式”来描述美国思想的发展;认为1870年以来的美国法学“不符合这种模式,而是表现出多种模式”).

b.了解背景下的政策发展

钟摆模型经常把看似极端的政策结果归因于不合理的决策。在1960年代和70年代,对合并的严格控制和对拆分官司的积极起诉据说源于对公司规模的原始恐惧。同样,1980年代的联邦执法方式据说是由一种不加思考、不干涉的意识形态和对市场过程有效性的盲目信任所驱动的。

约束连续性模型怀疑这些特征。约束连续性方法对钟摆叙事的倾向特别警惕,钟摆叙事倾向于将反垄断官员的执法选择描述为与明智的做法如此背道而驰,以至于他们看起来不理性。钟摆叙事经常用刻板印象和稻草人谬误来代替认真思考决策背景或理解个人政策选择的合理根据。通过提供头脑简单的漫画,钟摆叙事“未能捕捉到实际发生的智力发展。”95. Id. at 5.正如一位商业历史学家所观察到的,“个人监管实验和情节必须根据符合特定历史时刻的标准来判断。”96. Thomas K. McCraw, Prophets of Regulation 308 (1984).

c.大案件VS小案件

钟摆叙事强调政策的显著性调整和明显引人注目的执法事件,倾向于用“大案”来衡量成就——这些事件要么涉及大型知名企业面临的重大挑战,要么导致引人注目的救济措施,如恢复巨额罚金或重组大型企业。这种观点通常认为针对小公司的案件不重要。

由于强调政策制定的累积性、渐进性,约束连续性模型在低估“小案”的重要性时更加谨慎。在约束连续性模型中,大案件和小案件都可以在实现反垄断政策的关键目标——有效遏制违法行为——方面发挥重要作用。针对较小商业利益的案件可以达到有价值的目的。“小”案可以成为检验制定“大”法或者促进起诉“大”案的法律理论的平台。即使在反垄断理论中没有产生值得注意的调整,一组较小的案件也有助于发展对某些类型的未来执法的政治接受和社会接受。

d.对机构能力的敏感性

钟摆叙事明确和含蓄地倾向于通过联邦机构所追求的引人注目案件的数量来衡量执法的有效性。由此推论,相对不引人注目的案件只能解释为意识形态僵化或脆弱政治意愿的作用。

约束连续性模型部分地通过评估执法机构在多大程度上避免起诉的投入与其胜任地执行案件的机构能力之间的严重不匹配来衡量执法有效性。作为一个粗略的经验法则,约束连续性模型认为,一个机构处理少量的案件比糟糕地处理大量的案件要好。97. See William E. Kovacic, Federal Antitrust Enforcement in the Reagan Administration: Two Cheers for the Disappearance of the Large Firm Defendant in Nonmerger Cases, 12 Res. L. & Econ. 173, 182-92 (1989) (审查反垄断执法程度变化的制度能力解释).

e.关注长期后果

钟摆叙事倾向于解释在任决策者政策选择的结果,即在任何单一时期的执法。执法时期被视为严密的隔间,其中任何一个时期的有形产出——胜诉或败诉——都归功于现任管理者的努力。

约束连续性模型强调现任管理者的决策如何影响未来时期的政策产出。现任管理者有相当大的能力在未来将正负外部性强加给他们的机构。现任管理者可以通过投资于机构建设和案例开发工作,为其继任者带来积极的外部效应,从而促进未来时期的政策成功。现任官员可以通过立案来施加负面外部性,这些立案的宣布会为现任官员带来有利的宣传——比如提高现任官员的专业知名度或提高激进主义的声誉——但会让未来官员承担可能在法庭上失败或产生不确定结果的案件。从约束连续性模型对长期后果的关注中出现的一个规范性命题是,对在职者进行评估的依据是他们投资于那些使其机构的正外部性最大化、负外部性最小化的活动的倾向。

鼓励公职人员适当关注其行为的长期后果是一项相当大的挑战。为了强调一个人任期的独特性,公职人员可能倾向于投资能产生即时、适当回报的活动。正如George Hay所观察到的,一个官员应该满足于对其前任所采取措施的勤勉管理,这不是一个成熟的公共行政规范:

没有人喜欢在无话可说的情况下发表演讲,一个简单地说“一切照常”,甚至说“我们将努力工作,在日常事务上做得更好”的演讲不可能成为晚间新闻,无论这样的声明对听众或整个商界来说多么令人放心。98. George A. Hay, Innovations in Antitrust Enforcement, 64 Antitrust L.J. 7, 7 (1995).

约束连续性模型预测,当政府官员被鼓励接受一个同意抵制Hay教授所描述的冲动的规范时,公共执法的整体质量将会提高。

f.实验

钟摆叙事的力量来自描述活动的极端和从一种状态到另一种状态的变化。如上所述,它把调整几乎完全归因于政治领导层的变化。

约束连续性模型认识到反垄断决策具有实质性的实验性质——官员们通过实验不同的理论和执法措施来确定案件的“正确”组合。99. 在讨论联邦贸易委员会1975年接受的解决Xerox垄断案的救济措施时,Willard Tom使用了实验的语言。在讲述了这种救济措施的起源之后,Tom问道:“我们该如何看待这个赤裸裸的、但显然非常成功的社会工程实验?” Willard K.Tom, The 1975 Xerox Consent Decree: Ancient Artifacts and Current Tensions, 68 Antitrust L.J. 967, 979 (2001).实验有时涉及起诉以前没有起诉的案件;在其他情况下,该实验需要对过去可能受到质疑的案件不予起诉。约束连续性模型接受了作为校准策略的一种手段的持续实验的必要性。

g.事后评估

钟摆叙事倾向于将起诉决定作为执法活动的衡量标准。执法机构根据其起诉的案件数量和类型而不是这些案件的结果受到表扬或批评。

约束连续性模型更加关注起诉结果。该模型旨在评估执法机构在获取成功的理论和救济结果方面的成功。作为一个规范问题,约束连续性模型更加重视对事后评估结果的投资。对过去的执法措施进行例行评估的计划为决定未来采取哪些政策提供了一个重要的因素。

四、现代美国反垄断执法规范的发展:1961-2000

本节考察了1961年至2000年间美国联邦反垄断执法活动。讨论的时期与钟摆叙事中的时期一致。执法活动的处理是按执法领域组织的。

一个关键的方法论问题需要从一开始就加以考虑:应当如何衡量执法活动?通过对案件的原始计算?通过对起诉案件的实际后果——对理论或市场表现的影响——的某种衡量?对不起诉决定的影响进行评估?起诉的案件是执法活动的唯一适当衡量标准吗?对活动的列举是否应包括对联邦执法机构如何使用非诉讼工具(如向其他政府主管机构提交的提倡性文件、听证会、指南、报告)来形成政策的调查?有助于成功起诉未来案件的机构改进投资的数量和质量如何?对执法机构业绩的适当评估将采用这些问题中建议的所有定量和定性标准。

本文主要探讨反垄断执法规范演变中非合并案件的启动。必须强调使用这一活动衡量标准的五个基本限制。100. 用起诉的案件数量来衡量反垄断执法是否充分的相关问题, see White, supra note 12, at 12-14; Joseph C. Gallo et al.,Department of Justice Antitrust Enforcement, 1955-1997: An Empirical Survey, 17 Rev. Indus. Org. 75 (2000); Leary, supra note 9, at 121-26; Richard A. Posner, A Statistical Study of Antitrust Enforcement, 13 J.L. & Econ. 365 (1970).首先,原始案件数量很少说明个人决定起诉或不起诉的质量影响。如果不知道所启动案件的实际经济影响,或者不知道在特定情况下前述起诉可能产生的经济后果(例如允许合并不受质疑地进行),就很难评估业绩。

其次,对于一些执法事项,很难在行政部门之间分配责任。现任反垄断官员起诉的案件可能源于前任政府几年前开始的调查。这一点在新总统就职后不久但尚未任命司法部或联邦贸易委员会的新领导人之前起诉案件的计数中表现得最为明显。101. 这类案件的一个例子是 United States v. Kentucky Utilities Co., [1980-1988 Transfer Binder] Trade Reg. Rep. (CCH) ¶45,081 (D. Ky. filed Feb. 26, 1981). 这个《谢尔曼法》第2条案件是在罗纳德·里根就职之后,但在William Baxter作为里根任命的第一个司法部反垄断局领导之前提出的。从技术上来说,这是一个“里根政府”案件,但起诉的决定并没有反映出与里根的反垄断计划最密切相关的决策者(Baxter)的任何贡献。这种情况也发生在涉及跨越两届总统任期的冗长的诉前调查的案件中。102. 例如,人们应该如何分配联邦政府诉微软垄断案的责任?1990年代,司法部提起了两起涉及微软的诉讼。至少这些案件中的第一件起源于1993年联邦贸易委员会的一次调查,该调查导致联邦贸易委员会在对该计算机软件公司提起诉讼时陷入了2比2的僵局。 See Jim Erickson, Justice Picks Up Microsoft Case; The FTC Closes Its Investigation, Seattle Post-Intelligencer, Aug. 21, 1993, at B4.案件相关活动的完全准确的概述不仅需要确定起诉案件的日期,还需要确定该机构决定启动导致起诉决定的调查的日期。此外,许多案件的诉讼跨越了行政边界。本文讨论的几个案件,如司法部对AT&T非法垄断的起诉,涉及几个行政部门的主要贡献。103. See infra notes 287-91 and accompanying text (讨论AT&T案的起诉和解决).

第三,案件数量本身并不能告诉我们外部和内部的动态,这些动态可能会导致指导案件选择的执法规范发生变化。例如,钟摆叙事认为,联邦反垄断机构在1980年代严重地减少新的垄断和试图垄断案件的数量仅仅是因为芝加哥学派不赞同起诉此类案件。这种解释忽略了这样一种可能性,即至少在某种程度上,不愿起诉此类案件也是对司法实践发展的合理反应,包括1970年代政府基于《谢尔曼法》第2条(Section 2)起诉的许多案件所得到的不利结果。104. See infra Part IV.D.1 (论对1980年代政府《谢尔曼法》第2条案件减少的可能的制度解释).

第四,对企业合并执法的程度影响到致力于非合并案件的努力程度。例如,1990年代的合并浪潮要求联邦机构投入大量资源进行合并控制。如果交易进展较慢,希拉里任命的司法部和联邦贸易委员会可能会将更多资源集中在涉及行为的案件上——例如纵向协议限制——而里根政府很少介入对这些案件提出质疑。

最后,注重起诉案件的方法论总是假定起诉的案件是衡量竞争政策机构效率的最佳衡量标准。根据这种衡量方式,从事非诉讼策略,如宣传和研究,可能被视为一种对资源固有地较差的使用。从总体社会福利角度来看,一个通过阻止采用一项限制准入的法律来为消费者节省大笔开支的宣传项目可能与起诉一个新的案件一样有价值,但以案件为导向的评价方法将忽略这些贡献。同样地,有助于提高执法机构追求好案件和其他竞争政策倡议的能力的对机构能力建设的长期投资,可能会从一个只衡量新案件数量的系统的裂缝中掉下来。

尽管本文没有全面描述机构绩效,但它确实试图回顾原始案件总数,以考虑执法政策的定性结果,并解释随着时间的推移所做的调整。以下讨论确定了1961年至2000年联邦反垄断执法规范的四种基本模式:渐进式收缩(《罗宾逊-帕特曼法》案件)、渐进式扩张(刑事和民事横向限制)、先收缩后稳定(合并)和有争议的规范(滥用支配地位和纵向协议限制)。我认为,在理智的适度于1990年代出现之前的1960年代至80年代,这些领域执法政策都不符合钟摆叙事的疯狂、非理性地向极端摆动的模式。如果仔细研究的话,即使在以被我称之为有争议规范为特征的领域中执法中的变化,或者不涉及活动的剧烈波动,或者除了一种视野狭窄的意识形态被另一种意识形态简单地取代之外还有其他解释。

(一)说明渐进式收缩的执法规范:《罗宾逊-帕特曼法》

《罗宾逊-帕特曼法》禁止各种形式的价格歧视。105.《罗宾逊-帕特曼法》的主要条款被编入 15 U.S.C. §§ 13-13a.自1936年颁布该措施以来,该法及其实施比美国竞争政策体系中的任何其他实质性命令都吸引了更多的敌意评论。106. See Terry Calvani & Gilde Breidenbach, An Introduction to the Robinson-Patman Act and Its Enforcement by the Government, 59 Antitrust L.J. 765, 770-72 (1991) (描述关于政府执行《罗宾逊-帕特曼法》的目的和效果的学术观点).尽管遭到强烈批评,国会尚未废除或认真考虑废除该法律。

尽管该法律自1936年通过以来在随后的实施过程中基本保持不变,联邦执法活动在过去40年中仍大幅下降。执法活动的逐渐收缩不符合钟摆叙事中通常呈现的“U”形曲线。钟摆叙事的一些版本将1980年代联邦反垄断执法活动的减少列为表明里根任期内反垄断机构过度放任的一项证据。107. See Pitofsky, supra note 44.然而,克林顿任期内联邦贸易委员会在1993年至2000年期间提起的《罗宾逊-帕特曼法》案件比联邦主管机构自1936年以来的任何八年期间都少。联邦《罗宾逊-帕特曼法》活动并没有在不同的执法程度之间摇摆,而是在1970年至2000年期间稳步下降。

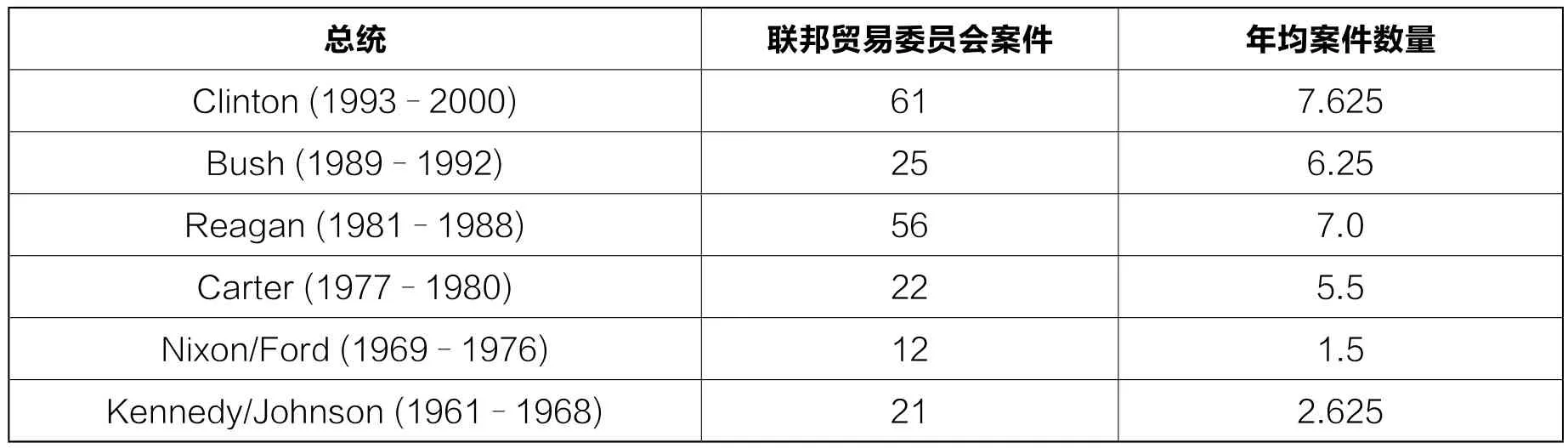

下表1列出了联邦贸易委员会从1961年到2000年起诉的《罗宾逊-帕特曼法》案件数量。108. 自1960年代初开始启动少量《罗宾逊-帕特曼法》案件以来,司法部没有提起过《罗宾逊-帕特曼法》案件。See Kauper, supra note 67, at 99 (在1970年代Kauper担任反垄断局局长期间,“该局利用其与联邦贸易委员会的谅解,即后者将负责执行《罗宾逊-帕特曼法》,以避免在其认为经济上不明智的成文法下耗费时间”). 表1给出了仅涉及联邦贸易委员会的数据,联邦贸易委员会自1960年代初以来一直提供联邦执法存在。该表记录了在所述期间提起诉讼的数量。一些案件采取同意判决(consent decree)的形式;其他案件根据案情提起诉讼。

计算《罗宾逊-帕特曼法》案件需要一些本能判断。也许最重要的在于是将选定的全行业执法项目作为一个案件处理,还是将所有同意判决或根据全行业项目采取的其他执法行动作为单独的执法事件处理。在肯尼迪和约翰逊政府期间,联邦贸易委员会采取了涉及柑橘和服装行业的重大全行业举措。一项针对柑橘行业的举措产生了45项同意判决。联邦贸易委员会开展了服装行业扫荡,产生了由163个案件、27个案件、33个案件和56个案件组成的批次。如果将每一大组同意判决视为一个案件,那么在此期间总共会产生134个《罗宾逊-帕特曼法》案件。如果将每个同意判决视为一个单独的事件,则案件数量为518。

表1所列案件由总统政府组织。这些案件并没有追踪里根任命的联邦贸易委员会成员的任期。里根第任命的第一个联邦贸易委员会主席James C. Miller III直到1981年9月30日才开始他的任期。从罗纳德·里根于1981年1月就职到Miller抵达联邦贸易委员会,联邦贸易委员会接受了两个《罗宾逊-帕特曼法》案件中的同意判决,110. Miles Labs., Inc., 98 F.T.C. 29 (1981); YKK (U.S.A.) Inc., 98 F.T.C. 25 (1981).并起诉了一个已于1983年以和解方式解决的案件。111. Gillette Co., 102 F.T.C. 1351 (1983).表1将所有这些案件包括在里根任期案件总数中,尽管米勒在1981年没有参与接受同意令(consent order),也没有参与启动最终在其任期内解决的第三个案件。

表1 联邦贸易委员会《罗宾逊-帕特曼法》执法行动——1961年-2000109. 表1数据来源于1961年至2000年的CCH Trade Regulation Reporter活页服务和有关FTC Complaints, Orders,Stipulations的转移活页夹。

无论如何解决分类问题,1961年至2000年的执法数据揭示出联邦贸易委员会执行《罗宾逊-帕特曼法》的规范发生了惊人的变化。经历1960年代的一段活跃时期后,联邦贸易委员会的执法力度在接下来的30年里逐渐下降。尼克松和福特任期内的联邦贸易委员会将资源从执行《罗宾逊-帕特曼法》转移到加强对支配性企业行为、纵向限制和一些横向行为的审查。在吉米·卡特任期内,该机构平均每年起诉两起《罗宾逊-帕特曼法》案件。联邦贸易委员会在里根任期内宣布了五件事,包括在Daniel Oliver担任主席期间公布的一项涉及图书出版部门112. Harper & Row Publishers, Inc., 122 F.T.C. 113 (1996) (驳回对美国最大的六家图书出版商非法价格歧视的控告).的广为人知的行动。在Janet Steiger担任主席期间,联邦贸易委员会没有起诉《罗宾逊-帕特曼法》案件,Janet Steiger于1989年被乔治·布什任命为主席,并一直担任主席,直到比尔·克林顿任期内的第一位被任命者Robert Pitofsky于1995年4月12日就职。在Pitofsky的主持下,联邦贸易委员会起诉了一个新的《罗宾逊-帕特曼法》案(McCormick113. McCormick & Co., [FTC Complaints & Orders 1997-2001 Transfer Binder], Trade Reg. Rep. (CCH) ¶ 24,711 (2000).),这是2000年接受的一项同意判决,并驳回了Oliver担任主席期间起诉的《罗宾逊-帕特曼法》案件。因此,从1989年图书出版案件的开始到2000年McCormick案的同意判决,其间联邦贸易委员会没有提起任何《罗宾逊-帕特曼法》案件。

这段历史说明了反垄断执法规范是如何随时间变化的。对有限活动规范的接受不仅可以从执法模式中推断出来,也可以从联邦贸易委员会领导人的声明中推断出来,这些声明表明反垄断界不应该认为当代联邦《罗宾逊-帕特曼法》执法产出的数量是显著的。114. 在2000年联邦贸易委员会宣布McCormick案和解后不久(该机构自1989年以来的第一次反垄断控告),联邦贸易委员会主席Robert Pitofsky对控告决定给出了一个半开玩笑的解释:“我只是投票支持那个案子,” Pitofsky在美国律师协会反垄断法部门年度春季会议的一次小组讨论中解释道,“因为我无法忍受第五年回到这里,并说《罗宾逊-帕特曼法》即将实施。你们中的一些人可能会说我正在失去可信度。” Roundtable Conference with Enforcement Officials, 68 Antitrust L.J. 581, 611 (2000).

为什么《罗宾逊-帕特曼法》的执法规范在联邦贸易委员会内部发生了变化?国会没有修改相关法律,也没有明显的证据表明国会或其委员会告诉联邦贸易委员会其不再需要执行《罗宾逊-帕特曼法》。有几个现象解释了联邦贸易委员会执法规范的变化:

(1)评论者的共识。1960年代对反垄断立法和执法模式的广泛、反复的批评表明,反垄断学术界和实务界的广泛共识赞同反垄断执法紧缩。115. See Andrew I. Gavil, Secondary Line Price Discrimination and the Fate of Morton Salt: To Save it Let it Go, 48 Emory L.J.1057 (1999) (根据《谢尔曼法》的判例,提出更符合现代竞争损害标准的对成文法的竞争损害要求的解释); Herbert Hovenkamp, The Robinson-Patman Act and Competition: Unfinished Business, 68 Antitrust L.J. 125, 143-44 (2000) (主张国会废除《罗宾逊-帕特曼法》;建议法院“解释成文法从而只有在对竞争的真正损害……很有可能时才谴责差别价格”);Pitofsky, supra note 24, at 829-30 (联邦贸易委员会和对《罗宾逊-帕特曼法》的私人执行经常忽视被告的效率主张……我不认为价格或期限歧视永远不会产生反竞争效应,但在选择案件时,应该认真考虑《谢尔曼法》所要求的竞争类型。”).

(2)关键机构被任命者的共识。自1970年Miles Kirkpatrick被选为联邦贸易委员会主席开始,从理查德·尼克松到比尔·克林顿的历任总统任命了一些领导人,这些领导人要么怀疑强有力的反垄断执法的价值,要么认为该机构执法资源的其他应用会带来更大的回报。在联邦贸易委员会层面以及该机构的业务局中,向该机构的决策小组注入新成员导致该小组重新考虑1960年代盛行的《罗宾逊-帕特曼法》执法规范。

(3)司法解释。正式判决和当代法院判例中的观点迫使联邦贸易委员会领导层重新评估《罗宾逊-帕特曼法》的执法规范。1970年代和80年代的联邦法院给寻求根据《罗宾逊-帕特曼法》确定责任的原告施加了更大的负担。法院强化了原告必须满足才能胜诉的标准,116. See Thomas E. Kauper, The Report of the Attorney General’s National Committee to Study the Antitrust Laws: A Retrospective, 100 Mich. L. Rev. 1867, 1874 (2002) (《罗宾逊-帕特曼法》“通过司法解释收缩了1960年代的扩张性判决”).联邦贸易委员会自身在1980年代为根据《罗宾逊-帕特曼法》作出的行政裁决辩护的经验向执法机构表明,未来的命令必须经受越来越持怀疑态度的司法机构的审查。117. See Boise Cascade Corp., 107 F.T.C. 76 (1986), rev’d, 837 F.2d 1127 (D.C. Cir. 1988), on remand, 113 F.T.C. 956 (1990).

(4)私人执法替代方案。《罗宾逊-帕特曼法》的私人执法在很大程度上继续进行,这为该法的命令得到执行提供了某种保证,尽管是由私人起诉者而不是公诉人来执行。118. 联邦贸易委员会在解释其撤回对Harper & Row案控告的原因时表示,一个因素是存在一项私人《罗宾逊-帕特曼法》诉讼,对联邦贸易委员会案件中有争议的行为提出了挑战。See Harper & Row Publishers, 122 F.T.C. at 114 (“美国书商协会已经提起了几起私人诉讼,对该行业的歧视提出挑战,并且已经获得了针对四家出版商的同意判决。鉴于这些发展,联邦贸易委员会的进一步调查和可能的诉讼似乎不是对稀缺公共资源的必要或审慎使用。”).

这些因素和其他因素表明了《罗宾逊-帕特曼法》的联邦执法规范如何接受启动案件数量的逐步减少。随着时间的推移,《罗宾逊-帕特曼法》执法规范的变化是显而易见的,转变的原因可能没有争议。这就留下了转变是否合适的问题。回想一下,这种调整是在没有改变基本法律或国会其他形式的豁免的情况下发生的。如果联邦执法案件从1961-1968年的518件(或134件)减少到1990-2000年的1件而没有法律修正案是可以接受的,那么在什么基础上可以反对减少其他执法领域的活动,例如审查其他分销行为?依靠公共机构执法规范的调整来校准公共执法活动,以符合竞争政策界对适当活动程度的明显共识,这是否合适?

一种回应是,如果其他起诉主体(消费者、受害企业或州政府)能够增加活动,那么更宽松的联邦执法规范的演变就不那么重要了。然而,假设支持联邦执法规范的直觉对执行《罗宾逊-帕特曼法》的社会效益的怀疑是实质上正确的。在这种情况下,如果其他检察官能够追查与合理的联邦执法规范相抵触的案件,竞争政策体系的绩效就会受到影响。如果联邦起诉规范是明智的,人们可能更希望联邦检察官采取措施促进该规范得到更广泛的接受。

这可能表明,联邦检察官更充分地努力让竞争政策界参与讨论是有价值的,这种讨论允许公职人员透明地解释为什么联邦机构在一段时间内对特定的执法领域采用了不同的规范。如果联邦机构发现有正式法律命令的执行损害消费者利益的情况,也许最好确定哪些领域的执法是有益的。在任何时候,目标都应该是使实际的执法规范对外界透明,并促进对正式法律命令和相关理论如何符合执法规范的思考。

(二)说明进程扩张的执法规范:横向限制

自《谢尔曼法》实施以来,起诉直接竞争者的一致行动所施加的贸易限制成为联邦反垄断执法的核心。119. See Robert H. Lande & Howard P. Marvel, The Three Types of Collusion: Fixing Prices, Rivals, and Rules, 2000 Wis. L.Rev. 941.在过去110年里,联邦执法案件总量中横向限制的比例有所不同,特别是自《1976年哈特-斯科特-罗迪诺反垄断改进法》确立合并前申报制度以来。120. 15 U.S.C. § 18a.尽管如此,从有持续重大影响的案件开始,如United States v.Trans-Missouri Freight Association 案121. 166 U.S. 290 (1897).和 United States v. Addyston Pipe & Steel Co.案122. 85 Fed. 271 (6th Cir. 1898), aff’d, 175 U.S. 211 (1898).,经最近对维生素和艺术品拍卖卡特尔的起诉,联邦执法官员遵守了一项优先考虑横向限制的规范。

横向限制在现代联邦执法议程上的持续突出笨拙地符合钟摆叙事。在包含钟摆叙事的评论中,有两个关于现代横向限制执法的主题经常出现。一个主题描述了1980年代联邦刑事执法在数量上很大,但在理论和经济意义上并不重要。根据这种观点,直到1990年代,联邦机构才把重点放在真正重要的目标上,并产生有意义的救济措施。例如,司法部在1990年代恢复刑事罚金的惊人增长被视为其自身十年的独特发展,与前几十年的执法发展没有任何联系。

第二个主题表明,联邦政府在1980年代放弃或几乎放弃了对民事横向限制的执法。对里根民事执法计划的不予考虑有时被归入联邦非合并民事案件实际上已经消失的声明中。123. See Balto, supra note 4, at 63 (在里根政府时期,“政府的民事反垄断执法计划几乎被消灭了”).叙事的一个较温和的变体是里根任期内反垄断机构启动了一些民事横向限制案件,但它们缺乏意义。钟摆叙事的两股力量通过将1990年代的联邦政策描述为把有价值的横向限制案件恢复进民事执法议程中,汇聚成一个共同的结论。

一种更合理的解释是,将现代联邦对刑事和民事横向限制的执法视为反映了向更积极的政府存在方向发展的规范。执法的趋势是逐步扩大。进展是累积的:任何一个时期的成就都在很大程度上取决于早期的执法贡献。不同时期的执法情况不尽相同,但趋势是向外的。下面的讨论分别探讨了关于刑事和民事横向限制的现代联邦执法规范的演变。

1.刑事执法

在钟摆叙事中,联邦刑事反垄断执法在1980年代和90年代之间表现出明显的不连续性。钟摆叙事将克林顿任期内司法部的工作描述为与过去做法的惊人决裂,最明显的表现是从全球的卡特尔参与者处恢复巨额罚金。124. See id. at 65 (“克林顿政府时期反垄断执法政策的最大变化可能是在刑事执法领域。”).相比之下,钟摆叙事认为里根任期内刑事反垄断计划在商业上并不重要125. See id. at 65 (“克林顿政府显著地重新调整了刑事执法计划,将刑事反垄断执法人员的注意力从相对较小的国内共谋转移到更大的国际卡特尔上。”); Skitol, supra note 23, at 252 (“里根时代的联邦机构投入了大量资源来寻找赤裸裸的卡特尔。然而,他们的目标往往规模相当小……”); compare Steven Labaton, The World Gets Tough on Price Fixers,N.Y. Times, June 3, 2001, § 3, at 1 (“反垄断局曾经是司法部一潭不起眼的死水,现在已经成为打击白领犯罪的权力中心。”).——这是一种重复起诉同样相对微不足道的案件的无聊做法。126. See Interview: Dean Robert Pitofsky, Antitrust, Winter 1988, at 24, 24 (Robert Pitofsky: “我确实认为里根政府的最初几年可以被描述为一次又一次地起诉同样的案件。他们攻击了建筑行业一系列操纵投标的共谋。通常情况下,一名被告会将其他人牵连到卡特尔中,然后他们将邻近卡特尔的成员告发。这真的算不上什么执法计划。”).为了夸大克林顿任期内司法部的成就,钟摆叙事似乎不得不诋毁或轻视里根任期内的刑事执法计划。127. See Balto, supra note 4, at 62-63.

毫无疑问,1990年代司法部在刑事执法方面取得了显著成就。司法部追回了前所未有的巨额对国内市场的损害赔偿金。对食品添加剂和维生素卡特尔的成功起诉引起了世界竞争界的关注,并推动了一种全球趋势,即加强国家和区域努力,以发现和惩罚供应商共谋行为。1990年代引人注目的司法部刑事案件加速了全球打击卡特尔的全面努力。

钟摆叙事恰如其分地称赞了1990年代美国反垄断刑事执法的非凡成就。这种说法的明显假设是,要充分肯定1990年代的成果,就必须把1980年代的刑事执法描述成无关紧要的。有意贬低1980年执法的重要性妨碍了人们理解现代美国刑事执法是如何演变的。它低估了1980年代刑事执法的贡献,掩盖了1990年代的突破是如何建立在80年代和70年代的贡献之上的。

后一个弱点是最值得注意的。从1970年到2000年,钟摆叙事忽略了美国反垄断体系中刑事执法制度的逐步完善,从而忽略了竞争政策中的一个重要现象——向特定执法程度的进步是(有时最好的办法是)渐进的而不是一次飞跃。对于刑事执法等问题而言尤其如此,在这些问题上,一个计划的持久性和成功可能需要经过深思熟虑的、累积的努力,来测试一项法律命令、调查技术或制裁在添加其他法律命令、调查技术或制裁之前的技术和政治效力。一种忽略跨时代的相互依存关系并试图消除连续性要素的叙事误解了法律制度是如何发展的。

a. 建立刑事执法计划

竞争政策体系面临若干挑战,该体系将反垄断定为犯罪,并对应受处罚的个人处以监禁。128. 下面的讨论部分改编自 William E. Kovacic, Private Monitoring and Antitrust Enforcement: Paying Informants to Reveal Cartels, 69 Geo. Wash. L. Rev. 766 (2001).除其他任务外,政府反垄断机构必须:

·制定一个内部规范,鼓励员工将某些行为视为值得积极调查的极其严重的罪行。

·说服外部支持者——立法者、商业官员、律师和更广泛的社会(包括潜在的陪审员)——尊重将某些反垄断违法行为视为值得刑事谴责的执法规范。

·说服法院和陪审团,违法者应被定罪并受到严厉惩罚。

·明确界定将引发刑事诉讼的犯罪类型,以避免在适用法律时出现不公平的意外情况。

·积累证据,为起诉和定罪提供可靠的依据。

·确保处罚足以实现救济和威慑目标。

反垄断执法机构不可能一夜之间建立起有效的刑事执法程序。社会和政治上对强有力的反垄断刑事执法的接受程度因国家而异,这取决于每个国家的法律框架和敏感性。

如下所述,美国的经验表明,成功的刑事反垄断计划的发展是一个累积过程,通过这个过程,个人执法技术得到测试、实施和完善。刑事执法对企业遵守法律的激励作用取决于三个主要因素:不当行为被发现的可能性、政府将相关违法行为作为犯罪起诉的频率(而不是诉诸民事诉讼)以及对违法者处罚的严厉性。自1960年以来美国的政策包括一系列措施来处理这三个因素。

b. 美国刑事反垄断执法的进步发展

司法部对刑事反垄断违法行为的起诉在20世纪下半叶经历了几个阶段。1950年代末和60年代初的一个关键发展是成功起诉了涡轮发电机和用于发电和输电的其他电气设备的生产商。129. 司法部对电气设备共谋的起诉记录在John G. Fuller, The Gentleman Conspirators: The Story of the Price-Fixers in the Electrical Industry (1962); John Herling, The Great Price Conspiracy: The Story of the Antitrust Violations in the Electrical Industry(1962).电气设备案件导致一些有罪的公司高管被判处监禁,并朝着在企业界和广大公众中建立更广泛的认识迈出了重要一步,即横向价格固定是严重违反竞争法的行为,是处以监禁的合适理由。

关键步骤的第二阶段发生在1970年代。1974年,美国国会将《谢尔曼法》刑事犯罪的地位从轻罪提高到重罪;将个人最高刑期从一年增加到三年;并将个人最高罚金由5万美元提高至10万美元,公司最高罚金由5万美元提高至100万美元。130. Antitrust Procedures and Penalties Act, Pub. L. No. 93-528, 88 Stat. 1706 (1974) (codified as amended in various sections of 15 U.S.C.).在1970年代中期至后期,司法部敦促法院大力适用加重处罚并将监禁罪犯作为一项例行处罚。131. See Donald I. Baker, The Use of Criminal Law Remedies to Deter and Punish Cartels and Bid-Rigging, 69 Geo. Wash. L.Rev. 693 (2001) (describing evolution of U.S. criminal enforcement scheme).如表2所示,刑事案件的实际数量增长也超过了1960年代的水平。

表2 司法部刑事横向限制案件132. 这里的数据来自CCH Trade Regulation Reporter.

1980年代的特点是进一步加强对核心违法行为的处罚。在这十年里,里根政府建议增加法定处罚和改革判决政策,以提高犯有反垄断罪行的个人的平均刑期。1984年,国会创立了一种新的计算刑事罚金的机制,允许将《谢尔曼法》对公司和个人的罚金定为受害者所遭受损失的两倍或犯罪者所获得收益的两倍。133. 18 U.S.C. § 3571(d) (1994). Congress first enacted this provision in the Criminal Fine Enforcement Act of 1984, Pub. L.No. 98-596, 98 Stat. 3143, and reenacted the measure in the Criminal Fine Improvements Act of 1987, Pub. L. No. 100-185, 100 Stat. 1279.双倍损失、双倍收益机制将为1990年代食品添加剂、石墨电极、维生素和艺术品拍卖卡特尔案件中8位数和9位数的罚金提供基础。134. See Donald I. Klawiter, After the Deluge: The Powerful Effect of Substantial Criminal Fines, Imprisonment, and Other Penalties in the Age of International Cartel Enforcement, 69 Geo. Wash. L. Rev. 745 (2001) (讨论了“双倍损失、双倍收益”罚金计算公式的影响).1987年,新的联邦判决准则生效,增加了被判《谢尔曼法》所规定罪行的个人服刑时间更长的可能性。135. The antitrust provisions of the Sentencing Guidelines are analyzed in ABA Section of Antitrust Law, Sentencing Guidelines in Antitrust (Robert E. Hauberg, Jr. et al. eds., 1999). The basic Sentencing Guidelines for antitrust offenses appear at U.S.S.G.§ 2R1.1 (2000). The rationale for the increases in sanctions in the Sentencing Guidelines for hard-core antitrust crimes is analyzed in Mark A. Cohen & David T. Scheffman, The Antitrust Sentencing Guidelines: Is the Punishment Worth the Costs?, 27 Am. Crim. L. Rev. 331 (1989).1990年,国会将依据《谢尔曼法》的个人最高罚金从10万美元提高到35万美元,公司最高罚金从100万美元提高到1000万美元。136. Antitrust Amendments Act of 1990, Pub. L. No. 101-588 (1990), 104 Stat. 2880 (codified at 15 U.S.C. §§ 1, 2).

自1970年以来,执法活动随着正式处罚制度的加强而增加。从Thomas Kauper的管理开始并持续至Donald Baker和John Shenefield的任期内,反垄断局在1970年代加大了对共谋进行刑事起诉的力度。司法部在1980年代和1990年代初加强了始于1970年代的刑事执法举措。从1981年到1988年,司法部提起的刑事诉讼比1890年至1980年政府反垄断刑事案件的总数还要多。与1970年代一样,司法部在这一时期强调监禁是对个人罪犯的惩罚。137. See Baker, supra note 131, at 695-96, 705-07 (描述1970年代和80年代刑事执法的扩张); 60 Minutes with Charles R.Rule, Acting Assistant Attorney, Antitrust Division, 57 Antitrust L.J. 257, 259-61 (1988) (审查司法部反垄断局大陪审团诉讼程序的增加); 60 Minutes with the Honorable James F. Rill, Assistant Attorney General, Antitrust Division, U.S. Department of Justice, 59 Antitrust L.J. 45, 60 (1990) (same).在1980年代末和1990年代初,司法部还率先利用刑事诉讼起诉某些共谋要约行为。138. See United States v. Ames Sintering Co., 927 F.2d 232, 236 (6th Cir. 1990) (per curiam) (维持因被告试图通过电话安排操纵投标而导致的电信欺诈和企图电信欺诈的定罪).

到1992年布什任期结束时,过去二十年的立法和政策调整已经实现了几个重要目标。加重处罚大大增加了违法者的风险,包括有罪个人被监禁的可能性越来越大,并提高了政府对违法者处以真正严厉罚金的能力。对卡特尔计划的积极起诉有助于确立对卡特尔进行严厉刑事处罚的社会与政治合法性及规律性。到1990年代初,例行起诉和严厉惩罚已经成为国家竞争政策中公认的要素。

许多明示或暗示支持钟摆叙事的评论质疑在这12年期间所起诉案件的经济意义。139. See supra notes 125-27 and accompanying text; see also Balto, supra note 4, at 63 (讨论里根政府的刑事执行计划;评论道“这些案件中的大多数涉及相对地方化的共谋,这些执法行动对商业的影响充其量是适度的”).承认1980年代和1990年代所起诉案件的经济效用并没有减损1990年代执法工作取得的令人印象深刻的成就。1980年代刑事诉讼的三个要素使得有必要谨慎看待关于1980年代的案件在某种程度上微不足道的结论。

首先,从1980年到1992年的执法包括许多涉及建设或改善主要基础设施资产的案件,如机场、发电厂和输电线路、高速公路、电话网络和港口设施。这些案件的频率和广泛的地理分布表明,对美国通信、能源和运输部门至关重要的一系列项目都是卡特尔多收费的对象。尚不清楚为什么竞争制度不必高度重视根除那些增加了建设和维护重要基础设施资产成本的卡特尔。140. See Douglas H. Ginsburg, Rationalizing Antitrust: A Rejoinder to Professor Armentano, in 2 The Antitrust Impulse 933, 947(Theodore P. Kovaleff ed., 1994) (概括估算了1980年代联邦政府资助的公路建设项目中操纵投标控告所节省的费用).

第二,1980年代和90年代初的许多反垄断刑事案件都集中在公共采购中的滥用行为上。假设竞争执法当局希望就卡特尔应受到严格谴责以及从事不当行为的个人应被监禁这一想法建立广泛的社会与政治认可,那么建立这种认可的一种方式——将对供应商共谋进行严厉刑事处罚的观念社会化——是针对那些社会可能认为可鄙的活动。以操纵投标的形式从国库盗窃无疑是一种犯罪。

这是一个值得注意的例子,在这个例子中,钟摆叙事对1980年代司法部刑事反垄断计划的诋毁很有可能误导正在考虑如何建立有效执法计划的转型经济竞争官员。外国官员可以从钟摆叙事中吸取教训,即他们不应该在起诉涉及建筑或与政府勾结的卡特尔上“浪费”资源,因为这些事情微不足道。这一“教训”不仅是对美国实际经验的误读,而且对于新兴市场竞争机制来说也肯定是一项糟糕的政策。141. See William E. Kovacic, Institutional Foundations for Economic Law Reform in Transition Economies: The Case for Competition Policy and Antitrust Enforcement, 77 Chi.-Kent L. Rev. 265, 294-95 (2001) (讨论对挑战涉及公共采购之共谋的转型经济竞争制度的好处).

第三个因素涉及为支持严厉对待卡特尔的规范建立广泛的接受度。1980年代的起诉扩大了始于1970年代的将刑事处罚作为纠正核心横向共谋的首选工具和监禁罪犯的努力。多次广为人知的起诉不仅表明了政府对卡特尔进行刑事攻击的决心,而且有助于说服法院、立法者、商业领袖和公众认为卡特尔活动应受到严厉处罚。即使是通过起诉相对较小的企业,将这一规范嵌入监管环境和政治经济也能更普遍地促进威慑。

1990年代在刑事执法方面带来了进一步的重大创新。其中最重要的是发现犯罪行为。自1980年代初以来,联邦执法官员采取了多项举措,以提高他们获取共谋直接证据的能力。司法部更频繁地使用窃听和电子监视等调查手段,并扩大了与其他执法实体和政府部门的合作。142. See Judy Whalley, Priorities and Practices—The Antitrust Division’s Criminal Enforcement Program, 57 Antitrust L.J. 569,571-72 (1988) (描述司法部利用窃听和其他监视技术收集非法共谋证据的扩张).这些步骤增加了竞争者通过直接交换保证来协调其行为的努力被发现的可能性。

在1993年和1994年司法部扩展了鼓励卡特尔参与者向政府报告共谋事件的宽大处理方案。143. U.S. Dep’t of Justice, Antitrust Div., Corporate Leniency Policy (1993), reprinted in 4 Trade Reg. Rep. (CCH) ¶ 13,113;U.S. Dep’t of Justice, Antitrust Div., Individual Leniency Policy (1994), reprinted in 4 Trade Reg. Rep. (CCH) ¶ 13,114.与外国政府和美国移民主管机构的协议提高了司法部从海外管辖区收集信息和诱使外国公民接受美国刑事诉讼的能力。1990年代,对违法行为的侦查和处罚手段的加强汇集并产生了重大的执法突破。144. See Gary R. Spratling, Detection and Deterrence: Rewarding Informants for Reporting Violations,69 Geo. Wash. L. Rev.798 (2001) (描述司法部在1990年代的刑事执法成就).从1995年至2000年,司法部对反垄断犯罪的罚金比1890年至1994年多。仅就维生素卡特尔而言,司法部就从参与公司获得了数亿美元的刑事罚金145. Hoffman-LaRoche和BASF分别支付了5亿美元和2.25亿美元的刑事罚金,以解决司法部的主张。See United States v. F. Hoffmann-LaRoche Ltd., CR No. 99-LR-124-R (N.D. Tex. May 20, 1999) (达成 Hoffman-LaRoche 认罪协议 ),available at http://www.usdoj.gov.atr/cases/12400/hoffman.pdf; U.S. v. BASF Aktiengesellschaft, CR No. 99-CR-200-R (N.D.Tex. May 20, 1999) (达成BASF认罪协议), available at http://www.usdoj.gov.atr/cases/12400/basf.pdf.,并使个人罪犯(包括受美国司法程序管辖的外国公民)被判入狱。146. 几名外国公民,包括Hoffmann-LaRoche的一名首席执行官,同意在美国服刑。See United States v. Dr. Kuno Sommer, Crim. No. 3:99-CR-201-R (N.D. Tex. May 20, 1999) (DOJ与 Roche’s Vitamin and Fine Chemicals Division 前全球营销总监Kuno Sommer达成认罪协议), available at http://www.usdoj.gov.atr/cases/12400/sommer.pdf; see also Harry First,The Vitamins Case: Cartel Prosecution and the Coming of International Competition Law, 68 Antitrust L.J. 711, 716-18 (2001)(描述外国公民在美国对维生素卡特尔的控告中认罪).

c. 总结

美国在刑事执法方面的现代经验呈现出竞争政策逐步、累积发展的模式。至少从1950年代末和60年代初的电气设备诉讼开始并一直延续到现在,司法部的刑事执法计划每十年期都比该十年期开始时完成得更好。

钟摆叙事正确地认识到了1990年代刑事执法计划的重要性,但它对美国努力将反垄断违法行为视为犯罪的现代历史了解甚少。为了强调1990年代的工作,钟摆叙事错误地将1980年代视为无关紧要。即使孤立地考察1980年代,当考虑到所承办的具体案件的内容,包括许多涉及建设重要基础设施资产和公共采购主管机构滥收费用的案件,也很难支持1980年代无关紧要的说法。147. 至少,人们希望看到无足轻重的断言依赖于严格的经验检验,而不是钟摆叙事者无法证实的直觉。

钟摆叙事更严重的失败在于它忽视了反垄断执法规范是如何随着时间发展的。司法部刑事执法计划的逐步加强和日益成功的实施建立在对刑事诉讼的竞争政策作用的普遍信念之上。特别是在1974年后国会提高了犯罪级别并提高了处罚之后,反垄断局的领导层接受了刑事起诉应成为司法部最高竞争政策优先项的规范。每十年的成就都有赖于前几十年的贡献。例如, 如 果 Thomas Kauper、Donald Baker、John Shenefield和Sanford Litvack不支持大陪审团的活动,不鼓励法院判处更严厉的刑罚,William Baxter、Paul McGrath、Douglas Ginsburg、Charles Rule和James Rill在1980年代和90年代初就不可能扩大刑事执法的范围并增加刑事执法的有效性。

钟摆叙事也模糊了允许美国加强其反垄断刑事计划之措施的组合和顺序。增强的方法包括法定改进和政策实验的结合。要了解美国体系是如何发展的,要了解影响合规性的因素(起诉频率、侦查的可能性、处罚的严厉程度)之间的相互作用,以及更一般地说,要确定一个国家必须做些什么来建立一个成功的刑事执法计划,就有必要准确地了解每项举措的贡献。司法部推出了新的执法方式,测试了政策“原型”,评估了结果,扩大了成功技术的使用,并在国会或通过行使自由裁量权的方式进行了必要的修改。148. See, e.g., 60 Minutes with Douglas H. Ginsburg, Assistant Attorney General, Antitrust Division, 55 Antitrust L.J. 255, 260(1986) (助理司法部长Ginsburg的评论讨论了里根政府对量刑改革的支持,这项改革将增加因操纵价格罪而服刑的人的刑期).

钟摆叙事要么将1980年代的政策发展视为无关紧要,要么贬低里根任期内反垄断官员在帮助为1990年代的救济成功奠定基础方面的作用。根据过去几十年的经验,里根任期内司法部主张加强对反垄断犯罪的处罚。这一主张在制定更严格的量刑标准和制定双倍损失、双倍收益的罚金计算方法方面发挥了重要作用。如果没有这些强化的处罚,如果没有1980年代和1990年代初将刑事诉讼作为核心罪行规范的持续常规化,1990年代引人注目的复苏就不可能实现。149. 顺序测试、评估和改进计划的价值——过去四十年司法部刑事执法计划的方法特征——在政府政策制定的其他领域也有相似之处。司法部的刑事执法计划不可能超越1980年代的举措并取得90年代的成果,就像美国宇航局不可能在1969年通过跳过双子座系列飞行,并在水星计划结束后立即开始阿波罗任务到达月球一样。1990年代的执法计划为执法组合增加了一个关键因素(通过更强大的宽大处理计划提高侦查能力),但如果不重视包括1980年代在内的前几十年政策制定的贡献,就无法理解其成功。150. Pitofsky教授对克林顿政府时期反垄断救济措施的分析表明,钟摆叙事倾向于低估当前政策成就与过去执法举措之间的联系,并将里根政府排除在更有效的刑事执法进程之外。Pitofsky教授指出,刑事执法是克林顿司法部发起“一些全新的救济措施”的一个领域。Pitofsky, Remedies, supra note 26, at 171. 1990年代的复苏规模远远大于前几十年,尽管计算巨额罚金的工具(双倍损失,双倍收益机制)是1980年代的创新。Pitofsky教授承认1990年代的量刑改革和罚金增加对起诉的价值,并表示“刑事执法的这一变化在很大程度上应归功于国会。” Id. at 173. 他的叙述没有提到里根政府和司法部反托拉斯局在将改进反垄断刑事制裁列入政策议程和帮助形成具体改革方面的作用。

不受钟摆叙事束缚的历史分析也可能提供一个更丰富的理解,即在过去40年中对卡特尔的执法如何影响商界的合规。需要考虑的一个假设是,商界对严格约束卡特尔的认识和遵守是分阶段进行的。151. 该观念的提出参见Jonathan B. Baker, New Horizons in Cartel Detection, 69 Geo. Wash. L. Rev. 824 (2001).1950年代末和60年代电气设备行业的诉讼可能使美国商界普遍认识到从事卡特尔的危险;1970年代和80年代的执法明确表示司法部将积极运用刑事处罚对企业和个人违法者同样进行惩罚。1990年代备受瞩目的卡特尔诉讼的一个显著特点是非美国公司的广泛参与。或许1990年代的美国执法计划加上外国竞争主管机构对卡特尔起诉力度的扩大,将使外国公司注意到合规责任和不当行为的危害,就像美国从1950年代末到90年代初的执法将信息传递给美国公司一样。

2.民事执法

表3列出了1961年至2000年期间涉及横向限制的联邦贸易委员会民事执法的数据。152. 这些数据来自CCH Trade Regulation Reports.此处和附录A中列出的联邦贸易委员会数据表明,从卡特政府的最后几年开始,联邦贸易委员会对涉及横向限制的非合并民事执法给予了大量关注。钟摆叙事认为民事执法在1980年代几乎消失或停止,这忽略了联邦贸易委员会的经验。如果限制在罗纳德·里根第二个任期内的司法部,那么关于民事非合并执法大幅减少的评论将是准确的。153. See Douglas H. Ginsburg, Comment—The Goals of Antitrust Revisited, 147 J. Institutional & Theoretical Econ. 24, 28(Mar. 1991) (报道称在1989财年,司法部提起了一起非合并民事诉讼).

表3中给出的数据包括两类横向限制案件。第一类也是最大的一个子集包括指控竞争对手直接、正式协调产出或其他竞争层面的案件。在这里,竞争企业明确地同意协调他们的行动,政府对案件的解决集中在协调安排的经济效果和正当理由上。在某些情况下,被告辩称,他们的行为享有反垄断豁免,原因是国家行动原则(state action doctrine)、诺尔原则(Noerr doctrine)或法定豁免。第二类案件涉及更微妙的情况,在这种情况下,企业被指控集体或单方面采取促进协调的做法。

表3 联邦贸易委员会横向限制执法——1961-2000

a.直接正式协调案件

1960年代,政府处理了许多涉及与竞争对手合作的重要民事案件。也许联邦贸易委员会在这一时期最值得注意的贡献是,它成功地挑战了直接竞争对手的努力,即确定各自用于制造最终产品的投入。154. Nat’l Macaroni Mfrs. Ass’n v. FTC, 345 F.2d 421 (7th Cir. 1965).在这个时代司法部民事横向案件中最著名的是Topco案,最高法院于1972年对此案作出了判决。155. United States v. Topco Assocs., 405 U.S. 596 (1972).

1970年代,政府采取了各种重大举措来解决涉及特定行业的横向限制案件。主要里程碑事件包括司法部诉国家职业工程师协会(National Society of Professional Engineers)案156. Nat’l Soc’y of Prof’l Eng’rs v. United States, 435 U.S. 679 (1978).和联邦贸易委员会诉美国医学会(American Medical Association)案157. AMA v. FTC, 638 F.2d 443 (2d Cir. 1980), aff’d by an equally divided Court, 455 U.S.676 (1982).。在此期间,联邦贸易委员会还发出了涉及印第安纳牙医联合会(Indiana Federation of Dentists)集体抵制的控告。这些案件及相关案件确立了包括传统的反垄断执法在内的竞争政策在行业中发挥重要作用的原则。对联邦贸易委员会来说,这些案件标志着该机构现代医疗保健反垄断计划的开始——这是自1914年以来最有可能实现联邦贸易委员会竞争政策潜力的一项举措。

1980年代,联邦贸易委员会增加了涉及横向协同行为的民事执法。158. See James L. Langenfeld & Louis Silvia, The Federal Trade Commission’s Horizontal Restraint Cases: An Economic Perspective, 61 Antitrust L.J. 653 (1993) (审查1980年至1992年联邦贸易委员会的横向限制案件).采用现代反垄断历史钟摆叙事的评论倾向于以两种方式之一不予考虑这一活动,一种是断言联邦民事执法在1980年代减少,另一种是暗示所讨论的活动是无关紧要的。

我们用什么标准来衡量被起诉案件的重要性?以联邦贸易委员会关于印第安纳牙医联合会(Indiana Federation of Dentists, IFD)的案件为例。159. IFD案于1970年代末启动,该案的上诉于1980年代结束。一个侧重于受影响商业总量的重要性的指数可能不会非常重视对印第安纳牙医联合拒绝向保险公司提供其病人的x光片行为的挑战。从这个意义上说,IFD案是一个相对无关紧要的案件——一个小案例。从它对理论的影响来看,小案件构成了大法律。最高法院对IFD案的判决有助于形成规范合理原则和反竞争效果证明的现代判例。160. 并非所有评论者都认为IFD案是反垄断体系的积极成就。See Schwartz, supra note 51, at 793 (联邦贸易委员会的裁决和联邦最高法院的判决仅根据《谢尔曼法》标准评估IFD案的争议行为,而不是援引《联邦贸易委员会法》第5条的更广泛范围,构成了“对行政权力的粗暴态度”,这“对反垄断的健康发展有着不祥的影响,因为行政机构的工作人员主要是保守的共和党人”).就其他结果而言,IFD案为司法部起诉微软提供了理论基础。

IFD案强调了现代联邦执法历史的另一个重要特征。它展示了联邦机构的一些主要成就是如何由总统政府持续推行的举措产生的。1978年在Michael Pertschuk担任主席期间联邦贸易委员会发起了IFD倡议,1983年在James Miller任主席期间意见一致的委员会在Pertschuk委员起草的意见中认定了责任,161. 101 F.T.C. 57 (1983).Miller任期内的联邦贸易委员会在联邦最高法院成功地解决了这一案件,162. 476 U.S. 447 (1986).这推翻了联邦第七巡回上诉法院对执行该机构命令的拒绝。163. 745 F.2d 1124 (7th Cir. 1984).如果没有对有利于积极处理保健问题的执法规范的长期投入,IFD案中的结果不可能实现。

IFD案是1980年代值得注意的民事横向限制案件冗长名单中的一部分。在不到两年的时间里——从1983年12月到1985年10月,联邦贸易委员会在Detroit Auto Dealers案164. Detroit Auto Dealers, FTC Docket No. 9189 (Dec. 20, 1984), 117 F.T.C. 417 (1989), aff’d in part and remanded in part, 955 F.2d 457 (6th Cir. 1992).、Massachusetts Board of Registration in Optometry案165. Massachusetts Bd. of Registration in Optometry, 110 F.T.C. 549 (1988).、Ticor案166. FTC v. Ticor Title Ins. Co., 504 U.S. 621 (1992).、和Superior Court Trial Lawyers案167. Superior Ct. Trial Lawyers Ass’n, 107 F.T.C. 510 (1986), enforcement denied and remanded, 856 F.2d 226 (D.C. Cir.),rev’d, 493 U.S. 441 (1990).中提出了控告,并在American Society of Sanitary Engineering案168. 106 F.T.C. 324 (1985).71中接受了同意协议。Detroit Auto Dealers案、Ticor案 和 Trial Lawyers案对实质性横向限制原则以及国家行动和诺尔原则赋予的豁免范围作出了重大贡献。Ticor案是联邦贸易委员会试图限制诉诸公共干预作为私人卡特尔化手段的若干案件之一。Mass. Board案在促进反垄断界关于横向限制案件中合理原则的适当结构和应用的辩论中发挥了重要作用。用这种方式思考重要性的问题:是否有一项政府民事执法措施从1990年代开始就涉及横向限制,其理论影响与IFD案以及Trial Lawyers案一样大?

American Society of Sanitary Engineering案也说明了执法的累积性。在这里,联邦贸易委员会讨论了一个标准制定组织(ASSE)抑制技术创新的努力。ASSE拒绝采用允许引入新马桶水箱进水阀的标准,尽管有证据表明该阀门很可能改善性能。这种新阀门的生产商拥有这种产品的专利,ASSE的成员似乎不愿意批准一项创新除非他们得到制造它的保证。实际上,现有技术的所有者利用标准制定过程来挫败新的竞争技术的引入。在ASSE中,联邦贸易委员会确立了一项原则,该原则将在以后处理使用标准限制创新的案件中变得重要。169. See David Balto & Robert Pitofsky, Antitrust and High-Tech Industries: The New Challenge, 43 Antitrust Bull. 583,596-603 (1998) (讨论美国卫生工程学会作为现代反垄断政策演变的一部分,涉及标准制定机构和创新).

1990年代,执法机构继续前二十年挑战直接横向限制行为的实践。许多案件涉及保健机构和其他专业团体。联邦贸易委员会于1993年提起了California Dental Association案的诉讼,并在上诉程序中为其责任认定进行辩护。最高法院支持联邦贸易委员会对其监督非营利机构活动的权力的解释,但否定了联邦贸易委员会的责任认定。170. California Dental Ass’n v. FTC, 526 U.S. 756 (1999).就其他值得注意的案件而言,司法部还受理了一些特定行业以外的重大案件。司法部反垄断局就纳斯达克证券交易所的运营达成了实质性的和解,171. United States v. Alex. Brown & Sons, 963 F. Supp. 235 (S.D.N.Y. 1997) (达成同意判决), aff’d, 153 F.3d 16 (2d Cir. 1998).并成功挑战了Visa和Mastercard信用卡网络章程的特点。172. United States v. VISA U.S.A., Inc., 334 F.3d 229 (2d Cir. 2003).

b.促 进 行 为/便 利 行 为(Facilitating Practices)和其他不太直接的协调形式

在1960年代和1970年代,联邦机构处理了一些涉及介于非法协调和可接受的单方面行为之间的行为的案件。在United States v.Container Corp案173. 393 U.S. 333 (1969).中,美国司法部成功地攻击了共享竞争性敏感信息或进行其他形式合作的协议,这些协议可能有助于协调定价和产出决定。1970年代初,美国司法部的其他案件挑战了汽车和电气设备部门的兆示(Signaling)和其他不太直接的协调形式。174. United States v. Westinghouse Elec. Co., 1977-2 Trade Cas. (CCH) ¶ 61,661 (E.D. Pa. 1977); United States v. General Elec.Co., 1977-2 Trade Cas. (CCH) ¶ 61,660 (E.D. Pa. 1977); United States v. General Motors Corp., 1974-2 Trade Cas. (CCH) ¶75,253 (E.D. Mich. 1974).

1970年代,联邦贸易委员会还处理了一些与(方便沟通协调的)促进行为有关的重大案件。在Boise Cascade案中,联邦贸易委员会质疑平行采用基点定价公式。在Ethyl案中,联邦贸易委员会使用《联邦贸易委员会法》第5条攻击单方面但平行采用最惠国条款的行为。在每一个案件中,上诉法院都拒绝执行联邦贸易委员会的命令,对联邦贸易委员会分析的质量提出了严重质疑,对该机构的裁决几乎没有表示出尊重。

在布什任期内,司法部和联邦贸易委员会扩大了处理竞争对手之间微妙的协调形式的努力。司法部提起了Airline Tariff Publishing案,最终达成了一项涉及兆示(Signaling)和使用电子数据库的和解。175. See United States v. Airline Tariff Publ. Co., 836 F. Supp. 9 (D.D.C. 1993) (consent decree).执法机构还启动了几起涉及共谋要约的民事案件。共谋要约案件追求的是司法部在1980年代中期的American Airlines案中确立的观念。176. 共谋要约案件包括Quality Trailer Prods., [FTC Complaints & Orders—1987-1993 Transfer Binder] Trade Reg. Rep.(CCH) ¶ 23,247 (Nov. 5, 1992). 对使用反垄断法来打击单方面共谋要约的引入参见United States v. American Airlines, Inc.,743 F.2d 1114 (5th Cir. 1984).