名随世迁:渐江画史形象的嬗变①

汪映雪(南京大学 历史学院,江苏 南京 210023)

渐江(1610-1664),徽州歙县人,俗名江韬,出家后法名弘仁,号梅花古衲。渐江以擅画闻名,在当代画史书写中他常与四僧和黄山画派相关联,并被视为新安画派的领袖。但实际上,渐江这一形象塑就并非始于其在世时,而是至晚清民国才层累建构而成。那么,渐江画史形象的“名随世迁”是如何实现的?问题的解答需回溯历史原境考察。

一、清代早中期画史中的渐江

1645年,渐江为躲避清军侵扰而奔逃入闽,随后在武夷山皈依佛门,余生以画僧身份度日,至1664年坐化于歙县西干披云峰。他的绘画主要师法倪瓒,但笔墨相较于倪瓒更为骨鲠方硬、决绝纯彻,令观者望而生寒意,引发“炎天如负雪”“六月人思衣裘帛”“人间境寥廓”的荒寒感。对于个人画风的选择,渐江主动与世俗潮流保持距离,他有画偈诗曰“疏树寒山澹远姿,明知自不合时宜。”萧瑟寒冷的简笔山水往往难以迎合收藏家夸耀性的展示,且渐江及其绘画背后所隐含的遗民身份还可能给藏家带来潜在的政治风险,其疏冷的个人风格与清初时局甫定后日趋欣荣的时代风格背道而驰,同崇富喜贵的市民审美格格不入,这一定程度影响了渐江绘画的社会认知度。

坎坷的人生际遇让渐江选择远离世俗喧嚣,入清后他主动自我边缘化,不介入新朝政治空间,交游范围有限。友人王泰徵在《渐江和尚传》中总结:“其以诗画称岁寒交者,为姜如农、张来初、吴石庵诸君子;其于武夷倡和成集者,为张蚩蚩、周元修、王尊素诸君子;其以文章声气为梓里游者,为汤岩夫、许芳城、程非二诸君子。”以上诸人或为失落在野的遗民志士,或为雅好诗画的乡邦文人,正印合着渐江“古人余愿见,有意逃名贵”的自我评价和好友王炜“任其至性,落落寡合,凡所交契,多出于牝牡骊黄之外”的他者观察。交际网络的窄化和佛门清寂的生活均限制了渐江画名的传播,亦是导致他的画作市场化程度不高的重要因素。因此,渐江画作的传播囿于徽州熟人圈,好友汤燕生称:“师诗画择人而授,不可以势夺贿求。非其人而强委贽焉,师闭门不听入也。故南北好事家得其真者盖寡。”渐江壮年辞世,亲友乡人对其作品收藏亦是有限。姜安节题渐江遗作《如见斯人山水册》时感慨:

“余少读书江渚,曾与渐公风雨联床者旬日余。每观其含毫吮墨,乐而忘疲。盖其成竹在胸,而经营惨淡,不轶乎古人不止。其著称海内有以也。渐公故歙产,乡人得其真墨宜多。而二子乃斤斤宝此数幅,岂渐公墓木已拱,而其断迹小品已为人所难得若此耶?倘更千百年后又当何如也?”

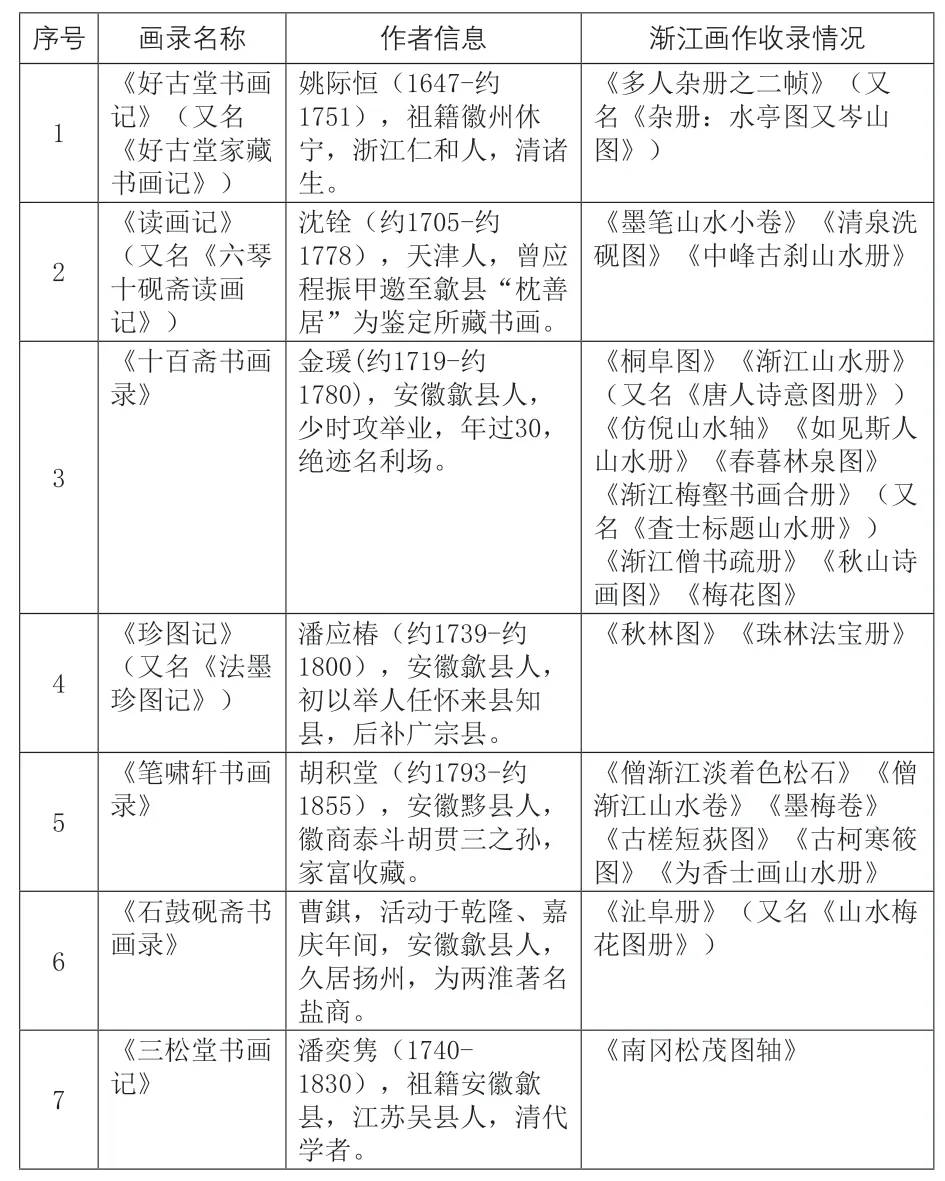

按姜安节年轻时见渐江作画尚且以为寻常,但在渐江逝世不久后,他的遗作即难以获取。据笔者统计,1840年以前刊印的私家画录中渐江画作仅见23件,且藏家或为徽籍,或有徽州寓居经历,这印证了渐江画作流传的地域范围有限。

表1所示,渐江画作在清代早中期多由具有乡邦联系的一般文人、商人收藏,较少引起精英收藏家的注意。经笔者查阅,当时的巨室藏家如阿尔喜普、梁清标、安歧、宋荦等人的藏画目录中均无渐江画作入列。清廷官修的《秘殿珠林》和《石渠宝笈》系列里亦没有渐江画作被收录。由于这些画录中出现了石涛等遗民画家的身影,那么渐江的缺席或非政治因素所限,应主要归结于画名不显的缘故。

表1 1840年以前刊印画录对渐江作品的收录

与此形成鲜明对比的是,同时期徽籍画家査士标在当时的社会认知度较渐江更高一筹,作品的收藏热度自然更高。清初社会从动荡复归平静,徽商因经营需求大批外迁,引发徽州书画市场的萎缩,査士标选择寓居扬州并深入参与市场鬻艺活动,《广陵诗事》记载“户户杯盘江千里,家家画轴查二瞻”的盛况,康熙朝权臣宋荦“论书画甚严,不轻许可,独以得(査士标)所绘《狮子林》册为快云。”曾任歙县令的靳治荆在1690年成书的《思旧录》中重点介绍了声望远播的査士标,却未提在他治下歙县长居的渐江。这些当权仕宦的认可都不啻为一种显耀的文化资本,而为渐江所欠缺。此种情形下,渐江画风后继乏人,画名自然也渐趋冷僻,遂而成为了难以亲近的“山中高士”。

基于渐江画坛地位的状态,在友人龚贤眼中,渐江只是新安济济画家群体中的普通一员:

“孟阳开天都一派,至周生始气足力大。孟阳似云林,周生似石田仿云林。孟阳程姓,名嘉燧;周生李姓,名永昌,俱天都人。后来方式玉、王尊素、僧渐江、吴岱观、汪无瑞、孙无益、程穆倩、查二瞻,又皆学此二人者也。诸君子并皆天都人,故曰天都派。”

在龚贤的评判标准中,清初新安画坛领袖应为程嘉燧和李永昌,渐江仅为众多仿倪后学中的一员。在同乡汪洪度看来,“吾乡绘事,国初为盛,松圆老人后,僧渐江,程垢区,查梅壑,祝壮䣭工山水,家壁人、江天际工人物。”可见汪氏亦推程嘉遂为魁首,此时渐江在新安画坛的地位并未凸显,更遑论领袖之名。

至于最早将渐江推向公众视野则要归功于周亮工,其《读画录》文本被广泛转引:

“释渐江,歙人,本江姓,为明诸生。甲申后,弃去为僧。喜仿云林,遂臻极境。江南人以有无定雅俗,如昔人之重云林然,咸谓得渐江足当云林。隐居齐云,不妄为人作。册中二幅,汪舟次索以相赠。别有一二立轴,则君以寄余者。君未五十没,画亦贵重,其门徒赝作甚多,然匡骨耳。此直须另觅云林矣。”

然而,渐江并非周亮工记载的“未五十没”,他五十四岁去世,隐居地点乃歙县披云峰而非休宁齐云山,这两处明显的讹误反映出周亮工对渐江的认识有限。评论最后,周亮工不无遗憾地表示,自渐江谢世,其赝作流布,瑕已掩瑜,显然他对渐江的后续影响力并不乐观。

此后,张庚《国朝画征录》《浦山论画》两书亦成为世人了解渐江的主要窗口。但由于张庚与渐江时隔久远,成书于1739年的《国朝画征录》延续了周亮工的讹误,将渐江视为隐居齐云山的休宁人。周亮工和张庚二人对渐江的认知讹误,也恰是渐江在清代早中期画名不显的真实写照。

时至乾隆四十四年(1779年)夏,徽人黄钺观赏由李永昌、汪度、刘上延、孙逸、江韬(渐江俗家名)五位乡贤共同完成的《冈陵图》时,对渐江的评价低于李永昌,他在卷后题跋称:

“古有联吟而无联画,此卷为吾乡诸老创格……按卷中五人,周生名最著,弟子亦多,新安四家之汪之瑞即其高足。……江韬,渐江师也,渐江,明诸生,甲申后始入黄山为僧,兹题己卯三月,盖崇祯十二年春,是时师尚儒冠也。特是诸公之名,或天下知之,或一国知之,或所造未深而仅一乡一邑知之。传之远近大小,皆其生前之精神有以贯之也。乃刘公所作,且欲高出乎一切。而湮没不彰如此,传亦有幸不幸耶?而吾党犹矻矻穷年,吮毫欲腐,思借诗画以见于后世,不更大可危哉!噫!……”

黄钺可能是受到周亮工和张庚的误导,延续了渐江入黄山为僧的讹误。跋文最后他毫不避讳地指出这五位画家名气高低有别,其中李永昌画名最著而能“天下之知”,而渐江是否因年资最浅,声望只限于“一乡一邑知之”,亦未可知。但作为同乡,看到诸画家并不能借画名世的现状,黄钺作芝焚蕙叹之语,已然反映出当时渐江画名不显的事实。

毋庸讳言,生于明清易祚之时的渐江,他的人生阅历有别于太平时节的文人画家,在政治高度敏感的清代早中期社会,渐江始终是一位徘徊在主流画坛边缘的地区性画家。他在所处的社会空间中得到一定的画艺认可,但尚未处于中心位置,更遑论获得过广泛的社会认同。

二、晚清民国画史中的渐江

晚清以降,渐江的画史形象发生新变。他融入到“四僧”和“黄山画派”这两个新兴概念之内,遗民身份不再是需避嫌的招祸因素,反而在众多名士的推赞下从画坛边缘走向中心,引起更多的社会关注。

“四僧”是一个晚近才被提出的概念。渐江、石涛、八大山人、髡残四人在世时实际往来甚少,尤其是深居简出的渐江同其他三人无直接交集。清末民初传统稳固的社会秩序陆续瓦解,这让既有的画坛束缚大为减轻,中心与边缘、正统与异端的边界逐渐模糊以至反转,美术场域内的新旧之辩日益强烈。传统被视为正统的“四王”反被革新派人士斥为封建落后的糟粕,“新文化运动”中陈独秀更是提出“若想把中国画改良,首先要革王画的命。”在这样的社会舆论里,美术界迫切需要一个与“四王”相对立的、代表着自由精神的画家群体。辛亥革命后,叶德辉率先提出将渐江、石涛、髡残和方以智并称为“四僧”。他认为:“国初遗老托画逃名,尤以四僧为冠。石溪之生辣,石涛之雄奇,药地之古微,渐江之淡逸,大抵两朝间气之所接续,不得以衣冠之士相比论。”1917年,叶德辉又修订“四僧”名录,将方以智替换为八大山人,形成了今之“四僧”概念之雏形。叶氏对“四僧”的人物择选不仅是依据画家的僧人身份,更为重要的是被选者皆因易祚而出家,“四僧”的绘画也被视为遗民风骨的象征。两次修订渐江都名列其中,“四僧”的标签逐渐固化于其身,渐江原先被隐晦的遗民身份反而成为新时期语境中的一项优长。

“四僧”概念的流行客观上提升了渐江的社会影响力,使得原先藏之山野的渐江与名著天下的石涛能并称一流,活跃于近代美术史书中。1931年,傅抱石《中国绘画变迁史纲》将渐江在内的“四大名僧”列入清朝十七个画学集团之中。俞剑华在1936年出版的《中国绘画史》书中特立“明遗民”专节,渐江忝列其中。1936年,潘天寿在重刊《中国绘画史》中深化了对“四僧”的考释,称:

“明季之乱,士大夫之高洁者,恒多托迹缁流,以期免害。其中工画事者,尤称四高僧,曰八大山人。曰弘仁。曰石溪。曰石涛。八大开江西,弘仁开新安,石溪开金陵,石涛开黄山,画禅宗法,传播大江南北,与虞山、娄东鏖战,几行夺帜。”

渐江由清代早中期声名寥落的徽州地区性画家升格为能够与“四王”分庭抗礼的画家之一,也因此逐渐被美术史家视为新安地区的画坛领袖。与此同时,加诸渐江身上的“黄山画派”一词也是美术界涌现的一个新热概念。如画家陈小蝶指出:

“黄山一派,悲壮淋漓,拔剑击石,寄性兴亡。当时移鼎,文网森严,虽有遗臣孤客,相赏于深山茅屋之间,而庙堂超市,则粉饰承平,讴歌雅颂,虽有奇才,不敢登献。此体隐伏民间二百年,直至光宣之际,始随革命潮流澎湃而起。人谓清社之覆,此兆先机,不知士气激扬,艺术亦居功首,黄山之盛,岂谓无因,此又一世也。”

陈氏将“黄山画派”中的遗民属性提升到了显要位置,这与“四僧”概念的出现有异曲同工之妙,渐江的入选便显得合乎情理。贺天健从艺术风格角度总结出“黄山画派”的三位代表画家,他的观点引发了美术界的共鸣:

“黄山派中最著名的是石涛、梅瞿山和渐江……总的说来,石涛得黄山之灵,梅瞿山得黄山之影,渐江得黄山之质……譬之于饮,石涛之于黄山,有如捧坛狂饮;梅瞿山之于黄山,有如鼻嗅酒香;渐江之于黄山,则是择其醇而饮之。这三人都是善于师造化的。”

清末西学东渐的时代风潮下,“写实主义”是中国美术界向西方取法的重要内容,钟灵毓秀的黄山吸引着众多画坛名士前来采风,黄山成为民国山水画中重点取法对象,“民国时期有成就的山水画名家,十分之七均有过满腔热情和坚毅行为的黄山缘,撇开了黄山,民国山水画史必将大为逊色。”1930年起,在安徽籍政坛名宿许世英的促成下,黄山的交通和旅游设施有了显著提升,这促进了黄山旅游和写生的热潮。1934年上海成立“黄社”,以黄山为同好的艺坛成员超过百人,借由绘画、诗词、文章和新兴摄影艺术等活动,黄山美景迅速进入大众视野,同时也推动了黄山美术史的考据工作。“黄社”成员张大千也将渐江、石涛、梅清三人看作“黄山画派”的代表:“黄山皆削立而瘦,上下皆窠,前人如渐江、石涛、瞿山俱以此擅名于世。渐江得其骨,石涛得其情,瞿山得其变。近人品定黄山画史,遂有黄山派。然皆不出此三家户庭也。”经画坛名宿们的宣传,渐江的画史形象不再拘泥于清代早中期文献里刻板单薄的仿倪画家,而与石涛、梅清共同担任起“黄山画派”新风尚的开辟者与代表者,正如卢辅圣总结:“作为一个以地域命名的画派,新安(黄山)画派崛起于清初,及至20世纪二三十年代作为一个母题在山水画坛重新复苏,并成为山水画家朝圣的目的地,这其中的奥秘,不可不谓是与梅清、渐江、石涛突破正统派的师法造化联系在一起的。”渐江的画史形象自此与“黄山画派”深度绑定。

渐江家乡徽州素有“文物之海”的美誉,他所生活的年代正值徽州文化鼎盛时期,因而到了清末民国,当徽籍学者试图重振乡邦文化时,渐江成为了他们的研究重点。黄宾虹、许承尧、汪律本、汪采白、许士骐等人积极搜集整理渐江遗作、史料,他们开启的渐江专题研究也是“徽学”的先声。作为开源者,黄宾虹陆续发表了《梅花古衲传》(1909年)《江允凝传》(1909年)《古画微》(1925年)《黄山画苑论略》(1926年)《新安派论略》(1935年)《黄山丹青志》(1939年)《渐江大师事迹佚闻》(1940年)等系列论著,对渐江的艺术造诣和故实史料予以专题梳理。黄宾虹还参与出版渐江相关的系列画集,如:《渐江上人山水册》《新安名画集锦册》《释渐江山水卷》《释渐江山水册》,这些印刷品起到广泛的宣传效果,促进了渐江画名的传播。黄宾虹好友、“末代翰林”许承尧陆续出版了《歙县志》《西干志》《歙事闲谭》《歙志补》《新安佚诗辑》《许疑庵所见书画录》等著述,这些书中包括渐江的画偈遗诗以及许氏所见11幅渐江作品及其题跋,亦是对渐江史料的集中整理。1932年至1936年间,由歙县旅沪同乡会资助的《安徽丛书》陆续付梓,此丛书专辟《明释渐江画偈一卷·附江注诗集四卷》,收录了渐江及弟子江注的散佚诗文。这些成果丰富了渐江的画史形象,也让更多人士知晓并欣赏渐江其人其画。

尽管渐江是否直接参与抗清至今仍有学者提出怀疑,但在晚清民国内外交困的时局下,人们迫切需要树立一个忠义不屈的人格典范以激励时人、借古明志,渐江骨鲠方硬的绘画风格正迎合了世人对遗民精神的想象,他的遗民身份被不断肯定和强化。1940年初,在日寇入侵的背景下,黄宾虹为国立北京艺术专科学校撰写讲义时特别强调“人品高于画品”的评判标准,他认为:

“故画必观大名家真迹,尤以轩冕才贤、岩穴上士为的,市井江湖学四王、八大、石涛者,往往近是,不可污吾辈目也……第程穆倩与僧渐江、饶景玉诸公,清风亮节,具大抱负,均表见于明季各家诗文集中,似当别为详述,以彰国家兴亡与责之士,不得列于梅瞿山之次。”

在黄宾虹的标准里,气节高尚的渐江甚至可位列“四僧”和“黄山画派”之首,画格当在石涛、梅清之上。徽籍学者对渐江画史形象的建构彰显出文化团体在引领文化风尚、培养社会共识时起到的关键作用,渐江的画名与徽州文化紧密相连,使他逐步成为公认的新安画派之领袖。

三、渐江画史形象嬗变及其影响

经由晚清民国画坛名宿的考据和宣传,渐江忠义遗民的形象广为流传,在画史书写里超脱了周亮工、张庚时期略显单薄的“仿倪先导”形象,开始与“四僧”“黄山画派”等新兴概念绑定,这让渐江跻身一流画家行列。与声名抬升随之而来的,是部分学者将渐江视为新安画派的领袖,并对其所引领的画学脉络加以扩增化演绎。

民国时就有徽籍画家借由渐江来自我标榜,以实现宣传个人画艺的目的,如《申报》在1928年8月27日、29日、31日这三天和9月2日、4日这两天反复刊登了题为《默默子卖画》的鬻画广告一则:“皖江默老人画笔苍秀,冠绝侪群,赋性高洁,耻于抄袭,凡有所作,辄写真境。有谓新安派渐江、檀园后一人也。”“默老人”为凸显个人画艺,以渐江、李流芳两位乡贤前辈自比,印证了此时渐江画名的增长。

名气抬升随之而来的是渐江作品市场需求的增加,乃至出现了收藏家登报求购的现象,1939年10月30日和11月1、3、5日的《申报》连续刊出专门征求渐江作品的信息。各类展览会中渐江作品也频现。如:1937年配合第二次全国美术展览会出版的《晋唐五代宋元明清名家书画集》中即收录了渐江《浅绛山水卷》。《申报》刊登:1912年6月7日金石书画展览会纪事于张园开会展览,展品包括詹清如君之渐江山水立轴。同月10日,徐园之金石书画共展会,展品包括渐江上人山水轴。

渐江还引起了部分外国收藏家的注意。1927年山本悌二郎出版的《宋元明清书画名贤详传》包括渐江《老松飞瀑图轴》,1938年原田谨次郎《日本现在支那名画目录》包括渐江《黄海松石图轴》。1948年黄宾虹致友人书信中称:“近来欧美人以北平为文化区,频时有来搜求古物者,于金石书画中,对中国画尤多所研究,所喜新安画派,意尤勤慎亲切。如论渐江僧,言其能于荆关探源,不徒剿袭倪黄外貌……甚有真解。”笔者总结了1840年至1949年间刊印画录对渐江作品的收录情况,显示出这一时期渐江作品收藏热度的变化:

表2中15位藏家的地区分布较表1更为多样,藏家中不乏当时的巨室名流和著名学者,这显示出渐江画名在晚清民国时期的抬升,画作的流传范围更为广泛。值得注意的是,表2中31件渐江画作并未被前代画录所收录,而前文述及,渐江所遗作品数量在清代早中期即已有限,加上战乱频仍,至晚清民国,社会上流通的渐江真迹数量理应不多。但在旺盛市场需求刺激下,渐江名下作品却大量见阅于市,不可不谓怪异。这其中,既有部分隐匿的真迹重现世间,如渐江代表作《晓江风便图》由汪律本得于句容僧寺并重新装裱。此时亦涌现出大量附会的伪作,使得渐江作品的鉴定难度增加。黄宾虹对此深有感触,他曾多次感叹渐江真迹难求:“如渐师画,即求一二临摹赝本且不易得。”“明季僧渐江画尤笃好,多方求之不可得,以真迹百不一睹耳。”

表2 1840年至1949年间刊印画录对渐江作品的收录

限于当时图像传播渠道单一,部分伪作混入民国画集中出版,不仅蒙骗了好事者,连鉴藏名家也一时难以分辨。囿于时代局限,当时对渐江生卒年和出家时间尚缺乏系统科学之认识,我们可以从部分伪作的署款上发现破绽。例如《南画大成》第十卷收录的《赠穆倩山水轴》,署款为“壬申冬十月二日。渐江学人弘仁识。”壬寅推算为1632年,渐江此时尚未出家,故“弘仁”法名不应出现。又如现藏广州艺术博物院的《万山烟霭图》(一名《碧霞堂画卷》),署款“庚辰秋八月写于碧霞禅堂。渐江僧弘仁。”庚辰为1640年,此时渐江尚未出家,署款时间亦不合。值得说明的是,此画由藏家黄咏雩先后于1929年、1933年和1939年分别出示给黄宾虹、张大千与叶恭绰赏鉴,黄宾虹虽在鉴赏过程中对此画予以称赞,但却于私人日记中持怀疑态度。鉴于黄宾虹是当时渐江绘画的研究权威,张大千和叶恭绰或受其意见影响,对此画均持肯定态度,由此可窥见近代渐江真迹鉴定活动的复杂性。

在一幅署名“渐江学人弘仁”,落款时间为“丙子新秋二日”的《山水横卷》上有近代著名学者程颂万的题跋:

“渐江画,世传真迹无多,而名特重。其名上一字为庙讳,藏家多不张于壁,或竟洗剥,遂至亡失。故逸芬疑所见俱赝作也。此卷空阔幽峭,溪岩树石,笔墨崭新,精而造疏,一一可数。是云林法乳。跋语亦殊自得。其卒也,葬黄山披云峰,为师平生选胜地。其自题:‘当以天地为师’,语出董容台,亦其平生致力处。画在丙子,当康熙三十五年,计年已七十余。画益高古,不容以寻常气韵求也。己未二月,长沙程颂万记于汉上六逸堂。同观者,吴县蔡新,贵筑黄振桂。”

按程颂万是在己未1919年观画题跋,他指出有清一代渐江因法号“弘仁”需避乾隆“弘历”名讳而作品往往遭遇亡失,因此世传真迹无多,这可能也是渐江在清早中期声名有限的原因之一。“而名特重”的评述则反映出民国初年弘仁画史地位的抬升,但遗憾的是,这件《山水横卷》从落款“丙子”推算,或为1636年渐江尚未出家,或为1696年渐江已经去世,均不合史实,故此画真伪存疑,可见“故逸芬疑所见俱赝作也”一语并非夸张。

马宝山《书画碑帖见闻录》记载一件渐江《山水图》,署款“乙丑冬十月,渐江僧。”按乙丑为1625年或1685年,与渐江出家时间均不合,应为伪作。这里有一个有趣的现象是,马宝山特别记录此画“有石涛长题,是稀见之品”。可见晚清以降“四僧”概念的流行将渐江与石涛之名紧密结合,而画上石涛题跋是否为作伪者的附会之作,有待进一步考察。

可以肯定的是,赝品充斥于市场阻碍了人们对渐江画风的正确认知,甚至让渐江招致部分批评,蒙受后人误解。晚清文人秦祖永表示:

“梅花古衲渐江,山水专摹云林,当时极有声誉。余见卷册数种,不过笔墨秀逸,并无出奇制胜之处,想是门徒赝作,非真迹也。不然,群以云林推之,未免唐突云林矣。”

反观清代早中期张庚评论渐江的绘画:“余尝见渐师手迹,层崖陡壑,伟峻沉厚,非若世之疏竹枯株,自谓高士者比也。”两人对渐江认知的分化恐非个人审美的偏差,主要原因应如秦祖永自述,他所见并非渐江真迹,绘画笔墨表现低下,故产生失望和落差。至于秦祖永所见赝作是否由清早中期渐江门徒伪造,抑或是晚清渐江画名抬升所引发的作伪风潮下的产物,值得进一步探讨,而厘清渐江形象构筑的层累记忆,亦是今人鉴赏渐江绘画时需首先面对的问题。

结论

渐江画史形象随着时代发展而几经嬗变,实可谓“名随世迁”,其画史形象与各时期社会风潮、审美趣味的变化息息相关,时人对渐江的解释、宣传不免掺杂所处历史语境的特定想象。清代早中期,渐江清冷的画风与主流尚荣审美相悖,处于文化边缘人的位置,长期缺乏广泛关注,有关渐江的画史记载亦存在错讹,仿倪画风构成其单薄刻板的形象标签,渐江作品的收藏热度和地域辐射均受限;晚清以降,“四僧”和“黄山画派”等新概念加诸渐江形象之上,画坛名宿的推重让渐江的画名日炽,将其塑造为与石涛、查士标并驱争先的新安画派领袖。渐江画作收藏热度提升,伪作也随之涌现,继而引发社会对渐江新一轮的记忆建构。

历史地看,画史中名家的脱颖而出,需要具备生前、身后的综合因素。画家身后,作品的存世情况、相关文献资料的流播范围、收藏者的社会地位等,都是影响画家名望的重要因素。渐江的幸运之处在于,他的绘画实践契合了晚清民国对个性解放的需求和写实主义的潮流,徽籍学者对其画作的收集与宣介,又在这一特殊历史阶段起到助推之效,使渐江进入主流艺术史叙事之中,形成典范效应。渐江画史形象的嬗变既是清代以降学者们对渐江层累叠加的历史印记,亦为近代艺术史审美意趣变迁的一种侧写。