中国画创新之路该怎么走

高云 董诗雨

周伟(以下简称“周”):“人美精神”可以用“中正大雅,朴真至美”八个字来概括。“中正大雅”中的“大雅”是在《诗经》里讲到的,指代皇家的正大气象。人民美术出版社作为中央级出版单位,所要弘扬的肯定是一种正大气象。“朴真至美”则是要接地气,要贴近生活、以人民为中心。所以,一個人的艺术创作如果能在这两个方面结合得很好,那他就是一位真正优秀的艺术家。这是人民美术出版社遴选优秀艺术家的一个重要标准。据我了解,您青年时在绘画领域已崭露头角,之后又到美国从事绘画教学和创作18年,又是人民美术出版社的“大红袍”作者,在中西方绘画创作和美术教育的比较研究方面有着深刻认识。今天,主要和您探讨三个话题:一是中国绘画和西方绘画的根本性差异体现在哪些方面以及西方绘画对中国绘画有哪些正面的影响。二是中国美术教育和西方美术教育有哪些不同以及我们应该怎样把中国美术教育搞好。三是结合您个人的艺术实践,谈谈中国画到底怎么创新。

穆家善(以下简称“穆”):这三个话题都很尖锐。

一、从《芥子园画传》谈起

周:想要明确中国绘画和西方绘画的差异,先要了解两个典型人物,也就是齐白石和徐悲鸿。照齐白石所说,他的创作脱胎于《芥子园画传》。据其自述,他曾于无意间见到《芥子园画传》并如获至宝,可惜当时买不起也买不到,只能摹写勾影并装订了16本,继而每天临摹。不仅齐白石如此,好多绘画大家也都是借助《芥子园画传》才走出来的。然而,徐悲鸿却说《芥子园画传》“害人不浅”,认为它阻挡了很多画家成为天才。他对《芥子园画传》的这种批评很尖锐。我觉得这体现的也是中西方绘画思想的一种冲突。

穆:关于这个问题,我一直在思考。我认为,中西方艺术有个很大的区别就是思想起源不同。比如,古希腊的哲学家如苏格拉底、亚里士多德、柏拉图都认为艺术的产生源于人们对自然的一种模仿冲动。后来,艺术慢慢地偏向科学化,艺术表达中的一些问题开始需要用光影来解决、用科学方法来解释。这就导致了西方艺术出现固化的思想体系,即艺术表现更加偏向科学性。

中国绘画的偏向与西方不同,即更加强调人性,有很多情感夹杂在里面。中国绘画起初产生于图腾崇拜,先人想要借此表达的是一种向往和敬畏。可以这么说,我们的先人是带着一颗美好的心去看待这个世界的,所以中国绘画的人文性就比较强,并不追求对具象物体的刻画。比如,《道德经》中讲“五色令人目盲”,所以中国画崇尚墨,认为越纯粹的东西越好、越沉静的心绪越好,这就是人文性。苏轼曾说:“论画以形似,见与儿童邻。” 这句诗的意思是,绘画不能只重形似,而是要描绘出人或事物的神韵,注重意境的营造。齐白石亦认为绘画“妙在似与不似之间”。所以,中国绘画中的人文寄托、思想寄托体现得非常强烈,画家不强调所画物象的外形是否准确,而是要借物抒情。

西方绘画有很多是在表现历史事件和宗教故事。比如,拉斐尔的经典名作《雅典学院》其实就是用科学方法去研究人体和绘画的构图、色彩,其中科学成分占主导地位。中国绘画显然不是这样。范宽的《溪山行旅图》、王希孟的《千里江山图》、黄公望的《富春山居图》等画作大都寄托着一种人文情怀,体现的是画家对画中世界的一种渴望。这些画作中的人文性远远大于对自然的摹写与尊重。即便我们也有工笔画和其他写实主义画作,这样的绘画追求还是一直贯穿在中国文化的发展脉络中。

另外,中西方绘画在题材表现和审美诉求上也有很大不同。我认为,一个人如果不了解西方的雕塑,便看不懂西方的艺术。因为雕塑在西方古代城邦的宗教和社会活动中是主导性的存在。通过了解西方雕塑,我们可以慢慢打开一扇了解西方文化的大门。同样地,我也认为,不懂中国书法就看不懂中国画。因为中国画是笔墨和线的艺术,其本身属于抽象概念范畴。既然中西方绘画的思想体系不同,作品的差异性必然很大。此外,二者审美追求的不同也导致了技法上出现很大变化。西方绘画的线条,如毕加索、马蒂斯的线条是为造型服务的。而中国画的线条不仅是为造型服务,更是为审美服务的。中国画的每一笔线条讲求用笔的阴阳、顿挫、来回、顺逆、侧转,内蕴山林气、书卷气等品格修养要素,甚至还能体现出画家当下的情感状态。一旦具有这种内涵,笔墨线条本身也就有了独立的审美价值。西方绘画,特别是人体画或静物画,如果把线条拆开来看便什么都不是。所以,中国画关于美、关于细节、关于材料本身的体悟已经超然到另外一个层面,即不再纠结于视觉本身的像与不像。

周:这让我想到柏拉图在《理想国》里讲到的“三种床”的故事:一种是自然的床,一种是木匠造的床,一种是画家画的床。自然的床是神造的,是理念的床,是“床本身”,是“一个本质的床,真正的床”,其他的床都是它的影子。而木匠造的床是“床本身”的影子,是理念的影子。画家画的床和“床本身”隔着两层,是影子的影子。刚才您讲到西方艺术就是描摹,也就是把眼前看到的这张床描摹出来,不过在柏拉图眼里,这种“模仿术和真实的距离是很远的”,画家画的床只能表达木匠造的床的一部分,永远不是真实、完整的,而仅是影子的影子。中国画就不一样了。中国画和中国哲学是密切关联的。中国画是一个整体,追求的是中国哲学中的“天人合一”,哪一个细节都不能拆下去,拆下去就不完整了。正如您前面所说,中国画的线条不像西方绘画的线条,它不是无意义和杂乱无章的。

穆:从总体上来讲,西方绘画偏向于写实,中国绘画偏向于写意。

周:我认为,中西方绘画是能够结合的,二者也有相同之处。不管怎么说,二者都是要通过人的思想把想画的东西表现出来。既然要表现出来,肯定要经过大脑的思考,只不过中国文化和西方文化的表达方式不一样,所以表达的理念也不一样。谢赫在《古画品录》中提出的“六法”既是中国画的品评标准,又可作为重要的创作原理和美学原则。其实徐悲鸿在后来也非常推崇“六法”,并根据西洋绘画的艺术法则提出了在素描创作中应遵循的“七法”。

穆:我认为,徐悲鸿的思想体系前后是有一些矛盾的,有的时候他讲得很正,有的时候他也走偏了。我想,这和他所处的年代有关系。我们讨论他的教学主张时,要把他放在那个特定年代来考量。徐悲鸿当时在法国留学,去了好多学校学习。他跟一个叫达仰的人关系最好并向他学习绘画,而达仰所在的美术学校其实就是当地的社区学院,相当于职业学校。我在查找西方美术史书籍时没有找到达仰的相关资料,所以这个人在当时没有什么特别的影响力,可能只是有一套扎实的写实基本功。徐悲鸿是通过留学把西方学院派的这套写实绘画体系学来了。那个时候的西方虽然已经出现了印象派、野兽派、达达主义,但是他没有研究、学习这些现代艺术流派,而是只学习了传统、古典的这一路,因为正好这些东西转移到中国是比较适应的。学成归国后,他投身美术教育工作,先是在国立中央大学(今南京大学)艺术系任教并担任系主任,后来在新中国成立后又担任了中央美术学院院长。20C8FD30-044B-4757-B1E4-5A8051963229

徐悲鸿那时提出过一个理论,即“素描是一切造型艺术的基础”。我认为,这句话的影响力和杀伤力很大,同他所说的《芥子园画传》“害人不浅”是一致的。很多人并不清楚他是在什么语境下说的这句话,只是盲目地将之当成通用的真理,这就带来了很大的问题,导致各大高等院校的入门考试至今还要坚持设置素描科目。这就是所谓的“害人不浅”。《芥子园画传》囊括树谱、山石谱、人物屋宇谱、梅兰竹菊谱、花卉草虫翎毛谱等精华内容,把中国历代的名家绘画技法、画论及有代表性的画家作品等浓缩在了一起。黄宾虹、齐白石、潘天寿、陆俨少、李可染等大家都是靠一本破旧的《芥子园画传》学习技法而有大成就的。他们通过这个小画谱能学进来,就是因为他们最初接受的便是中国艺术的精髓。徐悲鸿否认《芥子园画传》的入门功能,以致如今中央美术学院依然很少使用《芥子园画传》作为正儿八经的教科书。我觉得,这其实限制了中国画学习者的选择,导致很多中国画家的作品不再具备鲜明的中国味道和中国意义。这里所谓“中国意义”指的是民族性和文化高度性的体现。新中国刚刚成立时,民众的审美意识还处在一个扫盲阶段。徐悲鸿在彼时拿现实主义流派的写实思想来治校、治学,正好实现了大众对美的普及性认识,是对美育的一个补充,因而在那个时代是积极的。然而在世界文化如此多元的當代,中国的社会发展水平已经达到了一定高度,如果还坚持这个扫盲阶段的理念就会有失允当。

周:刚才您还说到“素描害人不浅”。从中国画教学来讲,我也很赞成您的这个说法。徐悲鸿后来讲了当年之所以说《芥子园画传》“害人不浅”的原因,即《芥子园画传》集中了很多范例,给学习的人创造了投机偷懒的机会,使人们只知去临摹,而不再乐意去大自然中观察。所以,徐悲鸿在中央美术学院时又讲到,绘画特别是造型艺术只需要师造化,即不要临摹了,去看大自然就可以了。

穆:实际上,徐悲鸿是我崇拜和尊重的一位大师,我也临摹过他的作品。“素描害人不浅”是说西方那种写实主义概念的素描害了中国画。20世纪初期,康有为、梁启超、陈独秀、鲁迅这些文化巨匠为民族文化思想的提升做出过巨大贡献。他们希望中国画改革求新的初心是好的,但提出中国画改革要照搬西洋素描却是有失偏颇的。徐悲鸿在参照西洋素描进行中国画改良时,形成了自己的一套观念和体系,甚至对中国画的一些优点或者特点也进行了批判。诚然,中国画是有程式化的问题,就像京剧一样。比如,京剧表演者的水袖一甩、一划就表示划船。这其实是一个非常抽象、写意的动作。体现在中国画上,就是我用笔一画,简单得不能再简单,看的人便能领会我想要表达什么意思。这是不是艺术呢?

还有,中国画讲究用笔。如果不临摹传统,怎么知道用笔?又怎么知道中国画的笔墨关系?无论是西方绘画还是中国绘画,都要从临摹开始学习,徐悲鸿和他的教学体系却只强调写生,这是不对的。如果拿着毛笔对着景物写照,你会发现自己的手脚都像被捆住了一样。因此,从这个意义上讲,写生抑制了中国画的发展,不过创作式的写生不会。我提出过一个观点,即我们应该用写生这个过程去印证中国的笔墨精神。

如今,大多数画家都喜欢参照照片进行创作,而且一味地临摹照片,甚至用投影把照片放大到墙上直接拓印,这种方式导致了主题性人物画创作千人一面的情况。根据照片画出、表现具体形象的此类画作纷纷入选国家高级别的美术作品展览,这对中国的写意绘画是一种巨大的伤害。

二、中国美术教育向何处去

周:下一个问题,中国美术教育现在到底应该向何处去?

穆:中国美术教育跟西方美术教育的出发点是完全不同的。当代西方的美术教育基本上是鼓励艺术家培养想象力、创造力和个性。他们也是从传统的写实教学开始发展到抽象教学和现代主义教学,整个过程较为迅速。我在前面讲绘画起源时提到西方艺术偏重科学性,但这不代表到现在西方绘画还是完全崇尚科学。他们其实也已经崇尚人文了,只不过我们中国更崇尚人文、更崇尚天人合一。西方的美术教育还渗透着一种快乐、愉悦的气氛在里面,认为画画只要开心就很好。然而,中国的院校美术教育要教你学知识、遵规矩,然后创作主题性作品。比如,全国美术作品展览中的作品大部分是主题性绘画,画家所描画的基本都是社区群众、消防队员、医生等社会各个领域的杰出奉献人物。这种讴歌劳动群众的做法当然是好的,法国画家米勒的名作《拾穗者》中也刻画了家乡的群众,只是不必全部都是此类作品,比如一些有思想高度的笔墨怡情之作也可以纳入优秀作品的行列,这样才构成完整的中国绘画风貌。这就像准备宴席一样,不能因为一个菜好吃、重要就只有这种菜,而是要呈现出多种味道。上述这种情况便抑制了中国美术教育在个性化和审美方面的深度探索。当然,中国美术教育也在鼓励个性化,就是框架太多了。许多美术学院毕业生的创作水平和创作风貌都差不多,都是自己老师的复刻。

这里还要说回素描。经过20世纪近百年的锤炼,对素描的推崇成为“徐蒋体系”的一大成就。徐悲鸿画了《愚公移山》《九方皋》,蒋兆和画了《流民图》,这些都极具时代性,也符合那个时代的民族审美需求。然而就绘画本身来讲,在徐悲鸿的《愚公移山》中,一个拿大锤的人物显然不是传统中国人的样貌,看着更像是一个外国人。这个人物是徐悲鸿写生时按照现实中模特的面容、体态来画的。既然如此,画中这个形象跟我国愚公移山的故事又有什么关系呢?难道是一个外国愚公来移山吗?实际上,蒋兆和是反对徐悲鸿所说“素描是一切造型艺术的基础”这一理论的,可他自己偏偏还走在那条路上。当然,这是时代的局限性造成的。中国画还是得用中国的语言去表述,不能把中国画中的中国人物换了肤色。同样是在《愚公移山》这幅画中,徐悲鸿倡导素描,有着深厚的写实功底,所以塑造出了人物的体量感和光影感。然而画纯粹意义上的中国水墨画时要是按照这个画法,也就是把人物面部的一侧用光影来表现,那么就会完全变成一个黑脸。20C8FD30-044B-4757-B1E4-5A8051963229

综上,经过整个20世纪的探索和思考,中国画往哪里发展了呢?我想大家已经渐渐看清楚了,而且也了解到我们因此付出了惨痛的代价。我为此写有一篇名叫《中国画后改良时代的思考》的文章,借此想要表达的是,用写实的观念来进行中国画教学就等于革了中国画的命。革了中国画的命,我们还要回到哪里去呢?中国画还是要回到中国文化的本体核心。这就好比,中国画怎么画都得是中国面孔。我是中国人,任凭怎样都不能改变我的中国心。

周:那么,中国美术教育具体要怎么改?

穆 :中国的美术教育或者是扩大一点讲到美育的话,我认为至少书法课程应该开设到初中毕业,而且高中阶段也应该有书法选修课。书法是中国文化的重要组成部分,如果一个中国人连中国字都不写,这是不可以的。在高等艺术院校,尤其是中国画教学中,书法课程绝不能断掉,否则将使汉字面临巨大威胁。

周:这一点我非常赞同。有学者认为“中国书法是中国文人的标配”。您也这么看吗?

穆:我觉得书法不一定非得是所有文人的标配。如果补充一下的话,我认为书法起码应该是中国重量级学者或大师级人物的标配。

周:其實还是熊秉明那句话,“书法是中国文化的核心的核心”。

穆:正如我前面所讲,不懂中国书法便看不懂中国画。中国人对文化、对自身、对艺术、对美、对生活的向往都能在书法里体现出来。人们常说,文如其人、画如其人、字如其人,可见人的精神气质是可以借助书法表露出来的。我早就说过一个观点——画家、书法家是装不出来的,他们手下的线条就好比自己的心电图。一个画家、书法家的水平有多高,我们看他的画和他的字就能知道。也就是说,书法、绘画这些线性笔墨痕迹会自然流露出来,不会因为一个人的社会身份高低而有所变化。

在中国画教学中,传统的教学分量和创新的教学分量应该加大,不能只是写生的分量加大。写生只是一个手段,不是目的。事实上,就中国画而言,写生也是最懒惰的一种方法,要比临摹容易得多。中国画家如今最缺乏的是对国学精粹的传承,对传统文化的认识高度和深度远远不足。所以,本科或研究生阶段可以增加文学、历史和哲学方面的教学内容。

周:很多年来,艺考成了一些学子上大学的捷径之一。

穆:我始终认为最优秀的人才能成为艺术家,而不是高考成绩不好才来选择学画画,这是本末倒置。学艺术的人一定是要对文化有很高的认识和理解力的人,这样一来,他才可能在艺术上达到更高的造诣。对文化没有坚守或向往的人,也必定不会有坚强的意志和高尚的素养去指导创作。

三、中国画如何创新

周:我们最后要探讨的是中国画到底应该怎么创新。请结合您的创作实践和您的千毫皴来谈一下。

穆:我认为所谓的创新是文化高度的增高,哪怕是增高一寸、一砖、一瓦也好。

我觉得如今的中国画创作领域有这五种现象。第一种是反传统,也就是爱画什么画什么,反正不是中国画。第二种是纯粹的传统,即钻到古人堆子里出不来,沦为了“古奴”。我们不做“洋奴”,也不要做“古奴”。第三种是中西合璧。第四种是现在一些年轻艺术家在画一些看起来简单、光鲜的时尚绘画,这样的实践其实不能担当弘扬中国画的大任。我认为,能担当中国画大任的是第五种,即借力、承袭传统而发展。

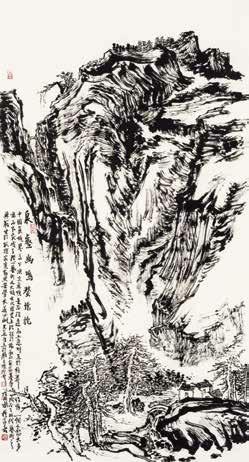

黄宾虹的“五笔七墨”其实是把传统中国画进行了一个总结。他在人生的最后两三年选择画焦墨,进入了一种后现代艺术的表现领域。可惜他走了,把焦墨留给了我们。我一开始其实看不懂焦墨,因为自己的学养不够,书法能力也不够。直到50岁的时候,我在世界各地举办了巡回展览,自知仿佛能够成为一个好的画家,可是同时也在思考,做一个有名的画家有什么意思呢?我这一辈子的贡献又体现在哪里?面对这样的困惑,我回了国并开始不时地进行一些新的笔墨探索。比如,我把毛笔抓得像刺猬一样,带着一种强烈的情绪用力画画,画出的线条产生了一种非常有冲击力的效果。我把这种用笔方法命名为“千毫皴”。从这个皴法生成的那一刻起,我的思想瓶颈也被打破了,艺术创作自然开始无限向前发展。同时,千毫皴也把中国画向前推进了,因为以前没有人这么画。中国美术史的大部分可以概括为山水画史,而山水画史主要就是山水画风格演变的历史。山水画风格演变靠的是山水画的表现语言,也就是山水画的皴法。比如,巨然画《秋山问道图》用的是披麻皴,范宽画《溪山行旅图》用的是雨点皴,郭熙画《早春图》用的是云头皴,李唐画《万壑松风图》用的是小斧劈皴,赵孟画《鹊华秋色图》用的是解索皴,黄公望画《富春山居图》用了披麻皴,这些都见证着绘画语言的演变。

中国画的绘画语言要改革,一方面要继承传统,另一方面也要符合和弘扬当今时代的正大气象。我探索、创造的千毫皴既是源自传统,又与传统的章法不同,具体便体现在其中的时代精神上。也就是说,作为中国画家,我们要在语言上有所创新,就要有雄心大志,能够为时代代言,喊出时代的声音。新时代中国人自信昂扬的精神要在中国画里体现出来。同时,艺术家要有一种奉献精神,即不怕牺牲。其实,焦墨画的探索与实践在学术界被认为是一座独木桥。历代以来也有画家尝试过,如明末清初的戴本孝就是用焦墨画画,近现代画焦墨的名家有黄宾虹、赖少奇,当代则有张仃。这一路下来,其实直到张仃开始才真正形成了焦墨山水这个概念。继他们之后,我也尝试勇敢地去走这条路。张仃吸收素描和焦点透视的成分比较多。他在画太行山的房子时会选择让房子的肩顶都消失于同一点。我摆脱了这种焦点透视的束缚,而是依托散点透视,也就是眼睛看到哪里,哪里就是画面中心,正所谓画随我心。而且,我的千毫皴就是以写字的线条形式来画的,不是以绘画的形式去画的。

周:20世纪80年代,您在中国美术馆举办了个展。目前为止,您觉得自己主要提高的是哪一方面?

穆:20世纪80年代,我在中国美术馆办展览的作品自认为属于“新文人画”风格,就是一味地追求小雅、笔墨、情怀,画里没有体现出大的抱负和气象。那时候年轻,有些恃才使气。如果说现在与之前的区别,我觉得应该体现在气象上。实际上,我觉得中国画到了最好的时候,因为大家都开始觉醒了。中国画家一定要回归文化本体,树立文化自信,将注意力挪回该干的事情上。

周:现在可以小结一下中国的创新之路该怎么走,至少有以下三条。第一条,紧扣时代脉搏。也就是作品一定要反映时代生活、贴近时代要求、紧扣时代脉络。第二条,体现民族精神,发扬光大中华优秀传统文化,充分表现中华民族的特质和情怀,用中国画这种特有的绘画形式来展现民族精神,把中华民族精神传播到全世界。第三条,推陈出新。特别是在总结运用好传统技法、技能、技巧的基础上,探索新的技法,丰富中国画的绘画语言。同时,不断提升画家的修养和格调。徐悲鸿的成功更多的是因为他符合时代要求,当时就需要有这样一个人。中国画家只要明确当前这个时代需要什么样的艺术家,他就一定能成功。齐白石则更好地体现了民族性,展现了民族精神,作为书画界唯一的一位“人民艺术家”是当之无愧的。这便是中国画的创新之路。20C8FD30-044B-4757-B1E4-5A8051963229

——徐悲鸿经典作品展”