不同泡沫体系在多孔介质中的形成与运移特征

郭程飞,石 彬,康胜松,高 峰,王 崟

(陕西延长石油(集团)有限责任公司研究院,陕西西安 710065)

泡沫为假塑性流体,具有独特的渗流特征,能够选择性封堵高渗透层,扩大波及体积而大幅度提高采收率[1-3]。在高温、高盐油藏条件下泡沫驱的应用效果受到影响[4,5],改善泡沫性能一方面使用耐温、抗盐型表面活性剂单剂或复配体系作为发泡剂(如两性离子表面活性剂、阴非离子表面活性剂等),另一方面外加稳泡剂(如聚合物、纳米颗粒等)进一步增强泡沫稳定性[6-8]。但是部分学者研究表明,添加聚合物稳泡剂在提高泡沫稳定性的同时,降低了发泡性[9-11]。因此,有必要针对不同泡沫体系在多孔介质中的形成过程开展研究,认识不同泡沫体系的运移特征,为改善泡沫驱现场应用效果提供依据。

1 实验材料

1.1 材料与仪器

实验所用泡沫体系分别为原体系、复配体系和强化体系三种,构成如下。

原体系:0.15wt.% CHSB。

复配体系:0.105wt.% CHSB+0.045wt.% AES+150 mg/L 十四醇。

强化体系:0.105wt.% CHSB+0.045wt.% AES+150 mg/L 十四醇+1 200 mg/L PAAO-1。

其中,发泡剂为椰油酰胺丙基羟磺基甜菜碱(CHSB)、脂肪醇聚氧乙烯醚硫酸钠(AES),临沂市兰山区绿森化工有限公司,助剂为十四醇,成都市科隆化学品有限公司;聚合物为实验室合成的耐温抗盐疏水缔合聚合物(PAAO-1),由丙烯酰胺亲水单体、丙烯酸正辛酯疏水单体、2-丙烯酰胺基-2-甲基丙磺酸耐温抗盐结构单体共聚合成,相对分子质量618×104Dalton。

实验用水均为模拟地层水,矿化度160 599 mg/L,离子浓度为:Na++K+53 090 mg/L、Ca2+7 416 mg/L、Mg2+1 204 mg/L、Cl-97 400 mg/L、SO42-1 224 mg/L、HCO3-265 mg/L,成都市科隆化学品有限公司。实验用气为压缩空气,成都天源气体制造有限公司。

仪器设备包括恒温箱、中间容器、发泡装置、填砂管、压力表、压力变送器、六通阀、管线及阀门、回压阀、真空泵、平流泵、气体质量流量计及手摇泵等驱替设备(江苏海安石油科研仪器厂定制),分析天平(JA1003N,上海佑科仪器仪表有限公司),光学显微镜(N-10E,南京江南永新光学有限公司),高压气瓶等。

1.2 实验方法

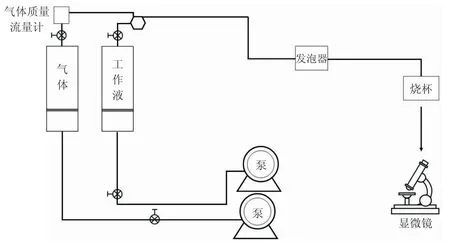

1.2.1 不同泡沫体系泡径分布实验 使用泡径为指标考察三种泡沫体系形成过程。应用驱替方法在泡沫发生器中发泡,形成泡沫后,制成薄片并移至显微镜下拍摄照片,统计泡沫个数,测量泡径(见图1),每组样品重复测量三次,要求统计的泡沫数量大于120 个[12],测量结果取平均值。实验条件为常温(25 ℃)、常压(101.325 kPa),气/液比为4:1,设计高、低两种驱替速度,控制总驱替速度分别为0.5 mL/min 和3.0 mL/min。

图1 泡径测量实验流程图

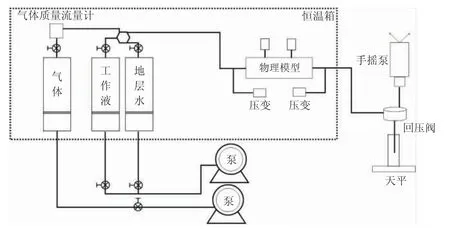

1.2.2 不同泡沫体系运移特征实验 使用的物理模型为Φ5.2×100 cm 填砂管,填砂管上带两个测压点,与入口端和出口端的测压点,将填砂管分为三段,按驱替方向分为前段、中段及后段。石英砂填制岩心。填砂管抽真空饱和模拟地层水,测量孔隙体积;填砂管接入实验流程中,以0.5 mL/min 水驱岩心测渗透率。然后分别开展三种泡沫体系的岩心运移特征及规律实验,记录每个测点的压力变化情况。实验温度为80 ℃、回压为6 MPa,实验参数:驱替速度为0.5 mL/min、气/液比为1:1、无油及气液共注。岩心参数(见表1)、实验流程(见图2)。

表1 泡沫运移特征实验岩心参数

图2 多测压点岩心驱替实验装置流程图

式中:k-渗透率,μm2;L-岩心长度,cm;A-岩心截面积,cm2;Δp-驱替压差,MPa;Q-驱替速度,cm3/s;μ-泡沫黏度,mPa·s。

2 结果与讨论

2.1 泡沫形成特征

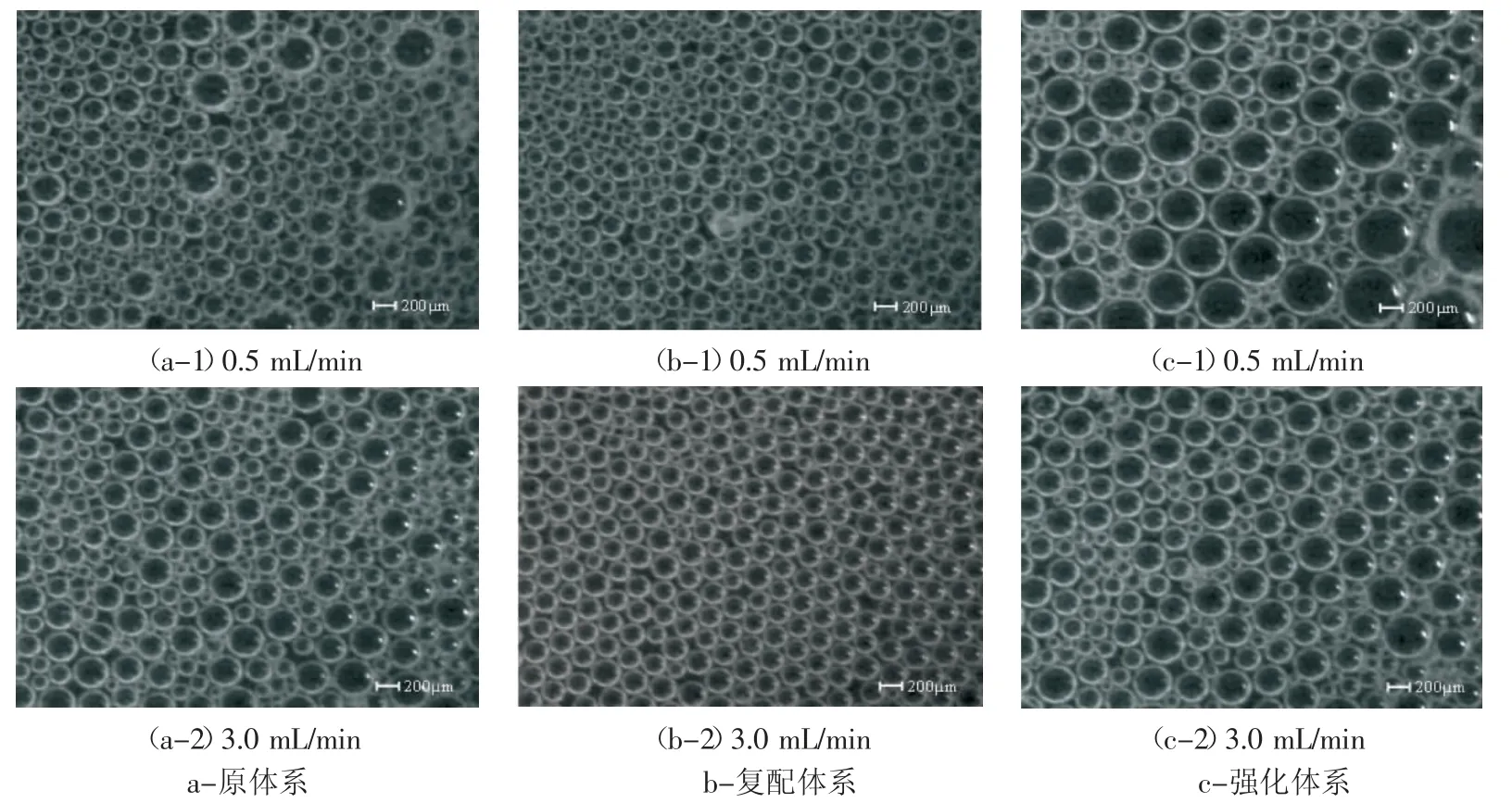

根据观察结果(见图3),原体系和复配体系形成的泡沫更细腻,而强化体系形成的泡径大、分布范围广,说明强化体系形成泡沫能力相对较差,验证了强化体系由于溶液黏度高,不利于液膜回流发生卡断形成泡沫的观点[11,13]。但随着驱替速度的增加,引入系统的能量提高,强化体系形成的泡沫细腻和均匀。由于复配体系较原体系具有更低的表面张力,复配体系的泡径较小、分布集中,并且泡径随驱替速度增加的变化幅度小,表明复配体系在较低驱替速度下即可产生细腻、均匀的泡沫,其形成泡沫的能力在三种体系中最强。

图3 不同体系泡径图像

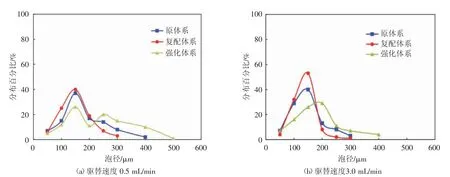

2.2 泡径大小及分布

不同驱替速度条件下,三种泡沫体系的泡径分布(见图4)。当驱替速度为0.5 mL/min,复配体系泡径分布较集中,峰值为150 μm,占40.3%;原体系泡径分布相对较宽、峰值较低,主要分布在100~200 μm,占69.4%;强化体系泡径分布范围最广,最大泡径达到500 μm,分布曲线平缓。提高驱替速度至3.0 mL/min时,原体系和复配体系的泡径分布形态和峰值小幅变化,平均泡径分别由175 μm、152 μm 降低至149 μm、136 μm,泡径更集中在150 μm 左右;强化体系的泡径分布变化较大,分布范围变窄,平均泡径由218 μm 降低至181 μm。

图4 不同驱替速度下的泡径分布

2.3 泡沫封堵压力

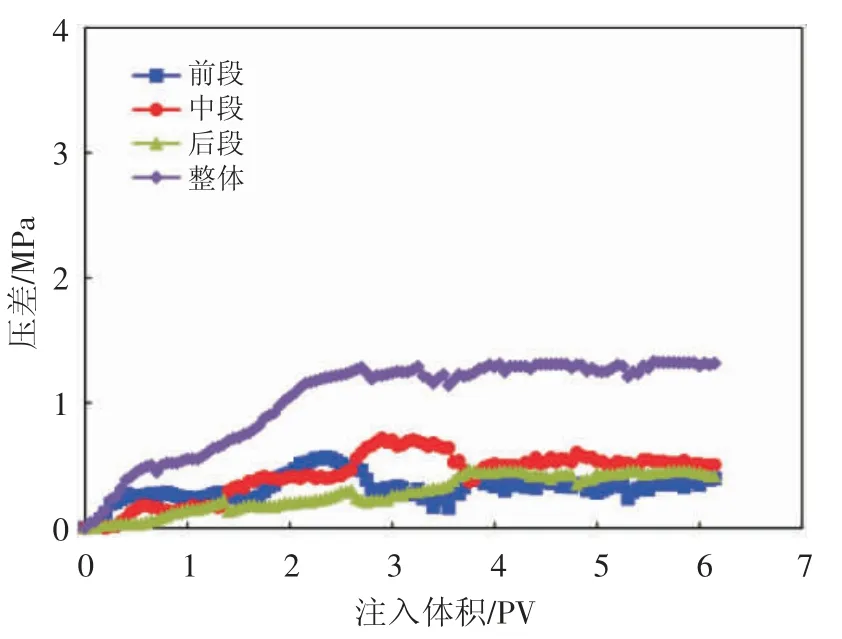

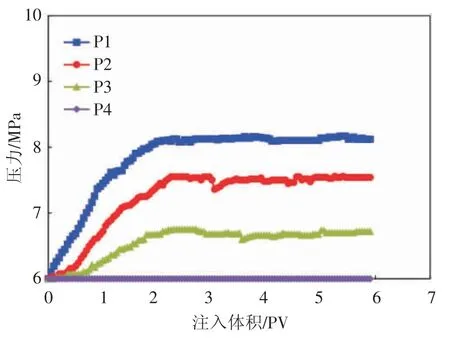

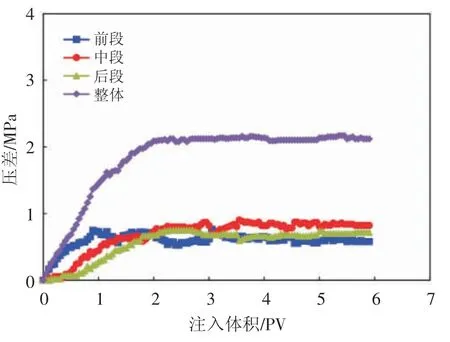

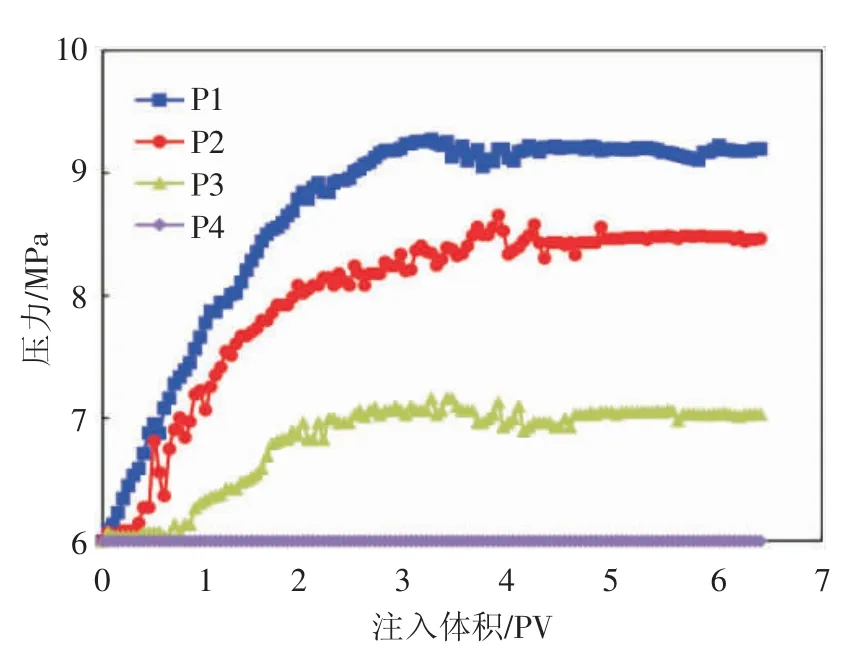

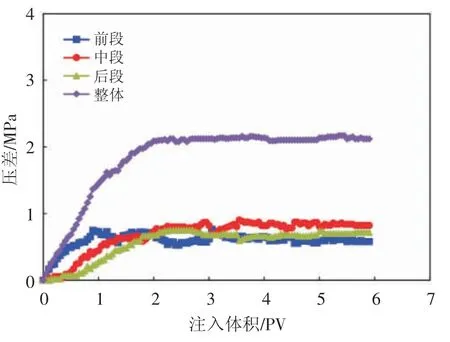

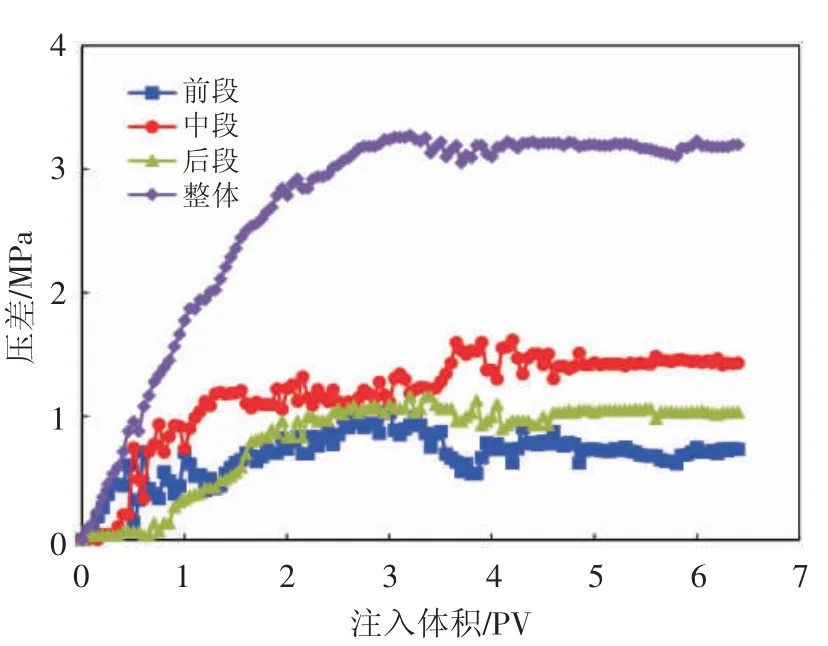

三种泡沫体系各测点压力随注入体积的变化规律(见图5,图7,图9)。随着泡沫的注入,填砂管的入口压力先迅速增加,然后逐渐变缓,最后趋于稳定。其他位置处的压力变化规律与入口相似,但压力升高的时间相对滞后。根据注入压力变化,各体系封堵能力强弱顺序为强化体系、复配体系、原体系。

图5 原体系测点压力曲线

图6 原体系各段压差曲线

图7 复配体系测点压力曲线

图8 复配体系各段压差曲线

图9 强化体系测点压力曲线

三种泡沫体系各测点前后的压差随注入体积的变化(见图6,图8,图10),反映了泡沫在岩心中不同位置的封堵强度和运移特征。当泡沫注入量较少时,由于泡沫尚未运移至岩心的中后段,因此,压差较大的位置集中在岩心前段。而随着泡沫注入量增加,中段压差增加并大于前段。在稳定阶段,中段压差最大。

图8 复配体系各段压差曲线

图10 强化体系各段压差曲线

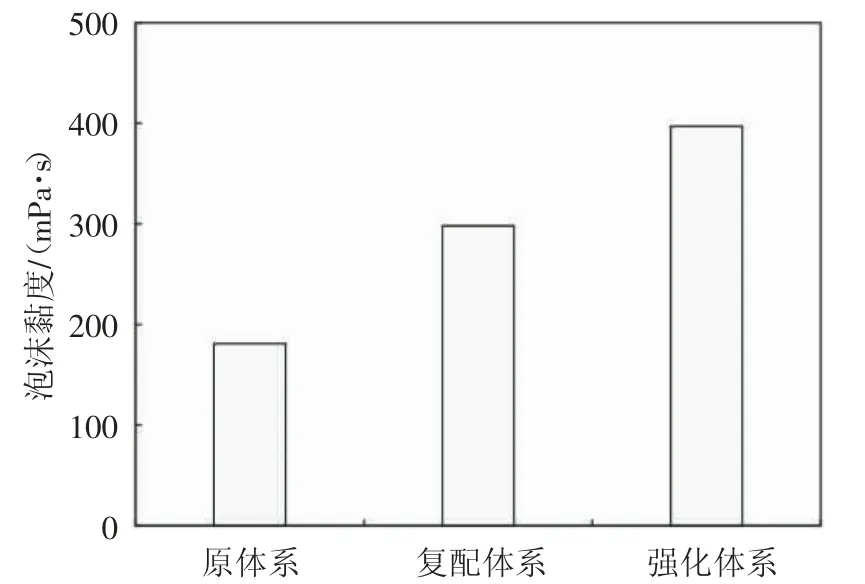

使用相对稳定的注入压差计算泡沫黏度。原体系、复配体系以及强化体系的泡沫黏度分别为181 mPa·s、298 mPa·s 及397 mPa·s(见图11),表明采用表面活性剂/助剂的复配,能够提高泡沫的封堵能力;外加疏水缔合聚合物则进一步提高了封堵能力。而原体系较两种改善体系,产生的泡沫液膜强度小、泡沫黏度低。

图11 不同体系泡沫黏度

可见,通过表面活性剂/助剂的复配,能够提高泡沫封堵性能。一方面复配体系提高了发泡性,使泡沫在岩心中更容易产生,泡沫数量增多,贾敏效应显著;另一方面,复配提高了泡沫液膜的表面扩张模量,泡沫在通过岩心发生变形的时候,抵抗外界变形的能力增加。强化体系则同时大幅提高了体相黏度和液膜强度,使得泡沫的黏度最高,封堵能力最强。

2.4 泡沫运移特征

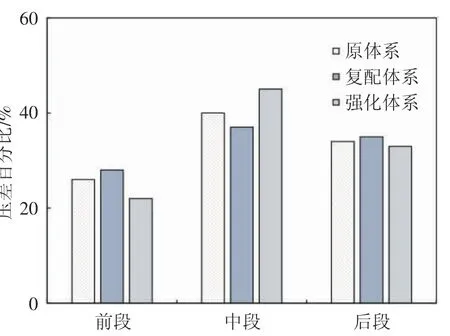

使用每段压差与总压差相除得到压差百分比,研究泡沫在岩心中的分布及运移规律(见图12)。三种泡沫体系在岩心前段的压差百分比最小,原体系为26%、复配体系为28%以及强化体系为22%。这是由于泡沫是由气液两相在岩心中混合剪切发泡,需消耗一部分岩心长度而产生。此外,强化体系在岩心前段的压差占比最小,说明强化体系发泡相对困难,消耗的岩心长度更大。

图12 不同位置压差占总压差百分比

各泡沫体系在岩心中段的压差百分数较高,主要是在岩心前段充分发泡后,泡沫在中段的贾敏效应显著。对于强化体系,在岩心中段的压差百分数达到45%,说明强化体系形成的泡沫主要集中在岩心中段,向远处传播、运移能力较差,泡沫分布不均匀。原体系和复配体系中段压力百分比分别达到40%和37%,但与后段的百分比差值小,特别是复配体系在岩心中段与后段压差百分比基本相当。

由此可知,强化体系具备良好的封堵能力,能够有效封堵高渗透层,但在岩心中的发泡能力和长距离传播、运移能力较差,在油层深部破灭后的再生能力较差,不利于深部调驱;而不含聚合物的泡沫体系具备良好的传播、运移能力。

3 结论

(1)原体系和复配体系在多孔介质中形成的泡沫更细腻,强化体系受溶液黏度影响,形成的泡径大、分布范围广,泡沫形成能力相对较差。

(2)原体系和复配体系的泡径主要分布在100~200 μm,平均值分别为175 μm、152 μm;强化体系受驱替速度影响大,提高驱替增加后,泡径减小、分布集中,平均泡径由218 μm 降低至181 μm。

(3)强化体系对岩心的封堵能力最强,其次是复配体系,最弱的是原体系。原体系、复配体系以及强化体系的泡沫黏度分别为181 mPa·s、298 mPa·s、397 mPa·s,强化体系适合封堵高渗透层。

(4)强化体系的压力分布主要集中在岩心的中段(占45%的压差);泡沫形成能力和长距离传播、运移能力较差,不利于深部调驱;复配体系的压力在岩心中分布均匀,具备良好的传播、运移能力。