腰硬联合麻醉与硬膜外麻醉用于高龄产妇剖宫产术效果及对产妇机体免疫功能影响

代春英 张景俊 程 亮

安徽省蚌埠市第三人民医院(233000)

相关研究表明[1],高龄产妇盆腔骨架结构趋于固化态,不仅增加了阴道分娩难度,也对母婴健康产生影响。对高龄产妇而言,剖宫产是避免难产和不良妊娠结局的有效手段,但合理选择麻醉方案对母婴健康尤为重要。硬膜外麻醉和腰硬联合麻醉是外科手术常用的麻醉方式,麻醉镇痛效果得到广泛证实[2]。但腰硬联合麻醉与硬膜外麻醉用于高龄产妇剖宫产术麻醉效果不一,且对产妇免疫功能影响鲜有报道[3]。鉴于此,本研究拟分析腰硬联合麻醉与硬膜外麻醉用于高龄产妇剖宫产术的麻醉效果和对产妇免疫功能影响,为高龄产妇剖宫产中合理选择麻醉方案提供指导。

1 资料与方法

1.1 一般资料

经院伦理委员会审核批准,选取2017年9月-2020年9月在本院行剖宫产的100例高龄产妇。纳入标准:①单胎活体足月妊娠,年龄35~42岁;②术前ASA评级I-II级;③无剖宫产禁忌,且产妇及家属自愿选择剖宫产;④妊娠期间未服用镇痛类药物及影响免疫功能的相关药物;⑤产妇及家属知情本研究并签署知情同意书。排除标准:①合并严重内分泌功能异常、肝肾功能不全、心肺功能异常、凝血功能障碍、血液系统疾病、周身感染、免疫系统疾病、恶性肿瘤等基础病;②合并严重妊娠糖尿病、妊娠高血压等妊娠并发症;③近期服用镇痛药物或影响免疫功能药物等;④存在麻醉或剖宫产禁忌;⑤依从性差,无法配合完成本研究等。

1.2 麻醉方法

采用随机数字表法分为观察组和对照组各50例,两组术前均于常规吸氧,建立静脉通路,监测心率、血压等生命体征指标。对照组采用硬膜外麻醉:在椎间隙L2-3或L3-4处行椎管内穿刺,待穿刺针抵达硬膜外腔时向产妇头部置硬膜外导管3~4cm,回抽导管内未见血液或脑脊液回流则表示置管成功。初始注入约5ml的2%盐酸利多卡因注射液(山西晋新双鹤药业有限责任公司),3~5min后观察无全脊麻现象,逐次追加0.5%盐酸罗哌卡因注射液(Astrazeneca.AB),直到满足剖宫产手术麻醉要求。观察组采用腰硬联合麻醉:在椎间隙L2-3或L3-4处行椎管内穿刺,待穿刺针抵达硬膜外腔时使用腰穿刺针穿刺到蛛网膜下腔,拔出针芯时见脑脊液流出,缓慢注入0.75%盐酸罗哌卡因注射液。退出腰穿刺针,置硬膜外导管3~4cm,回抽导管内未见血液或脑脊液回流则表示置管成功,追加5ml 1%盐酸利多卡因注射液,直到满足剖宫产手术麻醉要求。术中密切观察产妇麻醉情况,在麻醉减弱时适当给予0.5%盐酸罗哌卡因注射液维持麻醉。密切观察产妇术中心率、血压等生命体征,若产妇术中出现心率降低或低血压现象,及时给予纠正处理。

1.3 观察指标

1.3.1麻醉效果参考文献[4]制定麻醉效果评价等级:0级,麻醉失败改全身麻醉;I级,麻醉后腹肌紧张、牵拉反应明显,术中持续疼痛感,麻醉效果一般;II级,麻醉后腹肌松弛,轻微牵拉反应,麻醉效果较好;Ⅲ级,麻醉后腹肌松弛,无牵拉反应,产妇安静,麻醉效果良好。

1.3.2血流动力学指标记录两组产妇麻醉前后心率、收缩压、平均动脉压等血流动力学指标变化。

1.3.3免疫功能指标分别于麻醉前1h(T1)、术后12h(T2)采集两组产妇外周静脉血,采用流式细胞仪检测T细胞亚群CD3+、CD4+、CD8+并计算CD4+/CD8+;免疫比浊法检测血清免疫球蛋白IgA、IgG、IGM水平,试剂盒购自中山标佳生物科技有限公司。

1.3.4麻醉不良反应情况详细记录两组产妇麻醉期间心率减缓、血压降低等,术后发生下肢麻木、恶心呕吐、尿潴留、皮肤瘙痒等不良反应情况

1.4 统计学方法

2 结果

2.1 一般情况

对照组年龄(39.1±2.1)岁(36~42岁),体质指数(BMI)(22.0±2.1)kg/m2,孕周(39.0±1.0)周(38~41周);初产妇16例,经产妇34例。观察组年龄(39.2±2.1)岁(35~42岁),BMI(22.1±2.1)kg/m2,孕周(39.0±0.9)周(38~41周);初产妇19例,经产妇31例。两组比较无差异(P>0.05)。

2.2 麻醉效果比较

观察组麻醉效果Ⅲ级20例(40.0%)、II级23例(46.0%)、I级7例(14.0%);对照组麻醉效果Ⅲ级10例(20.0%)、II级21例(42.0%)、I级19例(38.0%)。观察组麻醉效果优于对照组(χ2=8.963,P=0.011)。

2.3 麻醉前后血流动力学指标比较

两组产妇麻醉前心率、收缩压、平均动脉压无差异(P>0.05);麻醉后两组产妇心率均高于麻醉前,收缩压和平均动脉压均低于麻醉前,但观察组变化幅度低于对照组(均P<0.05)。见表1。

表1 两组麻醉前后血流动力学指标比较

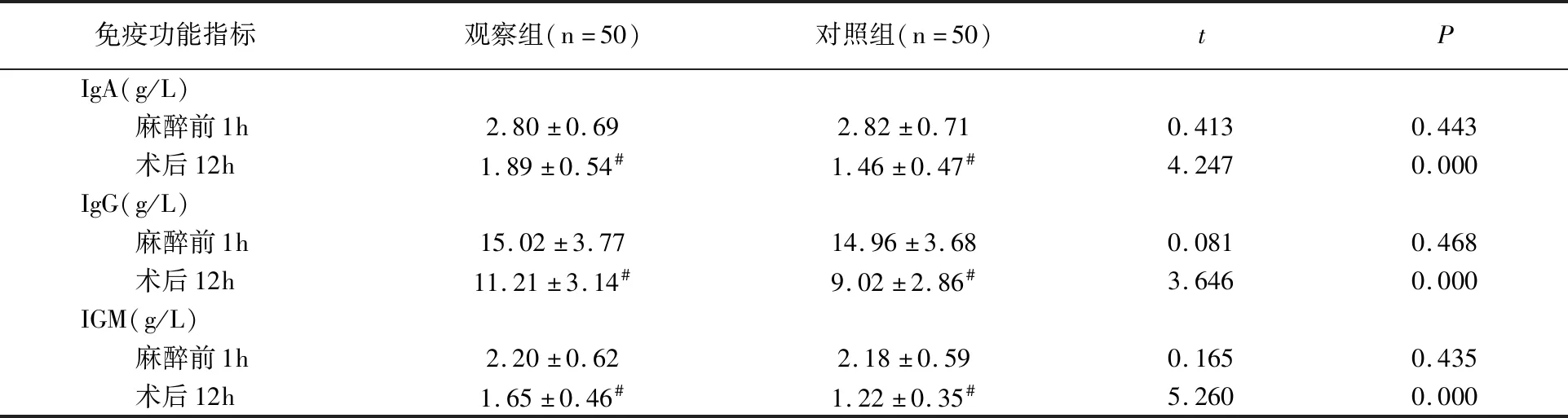

2.4 麻醉前后免疫功能指标比较

两组产妇麻醉前CD3+、CD4+、CD8+、CD4+/CD8+以及IgA、IgG、IGM水平均无差异(P>0.05);术后12h时两组产妇CD3+与CD4+、CD4+/CD8+以及IgA、IgG、IGM水平均低于麻醉前,CD8+高于麻醉前,但观察组变化幅度低于对照组(均P<0.05)。见表2。

表2 两组麻醉前后免疫功能指标比较

免疫功能指标 观察组(n=50)对照组(n=50)tPIgA(g/L) 麻醉前1h2.80±0.692.82±0.710.4130.443 术后12h1.89±0.54#1.46±0.47#4.2470.000IgG(g/L) 麻醉前1h15.02±3.7714.96±3.680.0810.468 术后12h11.21±3.14#9.02±2.86#3.6460.000IGM(g/L) 麻醉前1h2.20±0.622.18±0.590.1650.435 术后12h1.65±0.46#1.22±0.35#5.2600.000

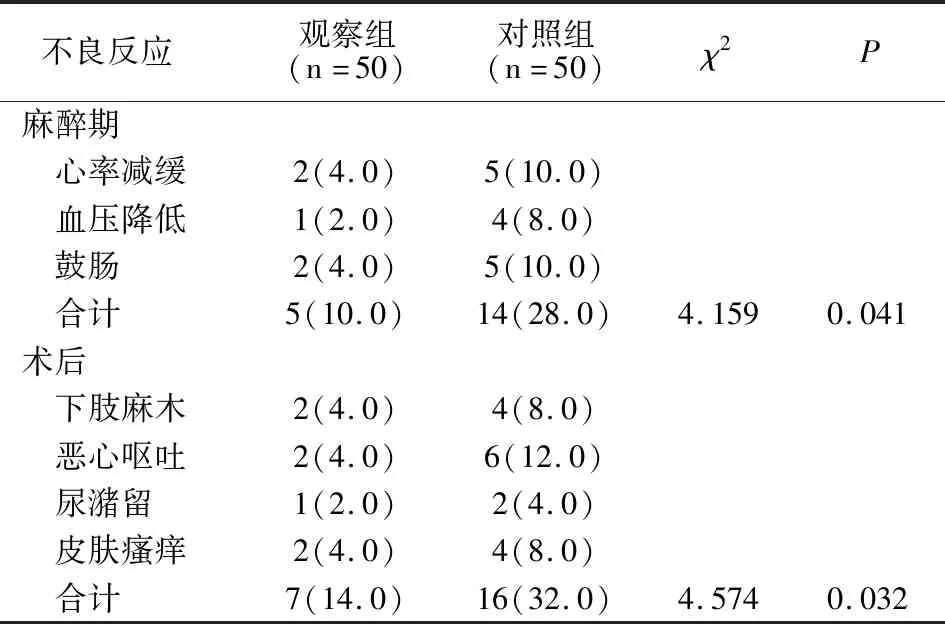

2.5 麻醉不良反应情况比较

观察组产妇麻醉期及术后不良反应发生率均低于对照组(P<0.05)。见表3。

表3 两组手术不同时期麻醉不良反应比较[例(%)]

3 讨论

相关数据表明[5],我国育龄女性中高龄孕产妇比例持续增加。大量临床研究表明高龄孕产妇妊娠合并症和并发症的风险显著升高,而盆腔骨骼固化也会增加阴道分娩的难度,因此高龄产妇产程增加、难产等问题时有发生[6]。剖宫产是临床处理高龄产妇高危妊娠、难产、缓解产妇痛苦的有效、可靠分娩方式。为保障剖宫产的顺利实施,合理选择麻醉方式至关重要。

硬膜外麻醉是剖宫产手术中常用麻醉方式,但既往研究发现硬膜外麻醉存在麻醉不彻底、牵拉反应明显等不足,因而影响术中麻醉效果[7]。腰硬联合麻醉是同时采用腰麻和硬膜外麻醉,不仅麻醉阻滞效果明显,且通过硬膜外麻醉可发挥术后镇痛效果,在外科手术中得到广泛应用。本研究比较腰硬联合麻醉与硬膜外麻醉用于高龄产妇剖宫产的麻醉效果,结果显示观察组麻醉效果优于对照组,与徐仙飞等[8]报道结果一致。腰硬联合麻醉用于高龄产妇剖宫产麻醉效果确切。此外,观察组麻醉不良反应发生率低于对照组,安全性更佳。分析认为:腰硬联合麻醉充分发挥腰麻与硬膜外麻醉的双重麻醉优势,少量麻醉药经蛛网膜下腔注入而作用于脊神经,快速起到麻醉阻滞效果;联合硬膜外麻醉则可延长麻醉时间、麻醉镇痛完善、彻底松弛腹肌,因此腰硬联合麻醉效果优于硬膜外麻醉。

凌勇等[9]报道剖宫产过程中产妇血流动力学波动会增加血管不良事件发生风险;Lev等[10]提出剖宫产中采用硬膜外麻醉可能会增加低血压等血流动力学波动,从而影响母婴健康。本研究结果表明麻醉后两组产妇心率均高于麻醉前、收缩压和平均动脉压则均低于麻醉前且观察组变化幅度低于对照组,这与王绍伊[11]、任静等[12]报道结果一致。提示腰硬联合麻醉在维持术中血流动力学稳定更具优势。分析认为:子宫压迫下腔静脉导致硬膜外静脉丛灌注增加,此时硬膜外麻醉给予麻醉药物剂量大就会导致心脏毒性所致一过性低血压,从而影响血流动力学指标改变。腰硬联合麻醉在蛛网膜下腔注射麻醉药剂量较少,降低了麻醉药物对心脏的毒性作用,进而有效抑制产妇血流动力学指标波动。

免疫功能在抵抗、清除、防御病原微生物入侵和促进创口修复愈合中发挥重要作用[13]。既往研究表明剧烈疼痛及手术创伤均可导致机体免疫功能失调,甚至形成免疫抑制而影响人体自身免疫稳定[14]。免疫细胞和免疫活性分子在机体免疫活动中扮演重要角色,其中T淋巴细胞亚群CD3+、CD4+、CD8+及IgA、IgG、IGM水平常用于衡量和预判机体免疫功能状况。在本研究中,术后12h时两组CD3+、CD4+、CD4+/CD8+以及IgA、IgG、IGM水平均低于麻醉前,CD8+高于麻醉前,与文献[17-18]等报道结果一致。提示剖宫产麻醉会导致细胞免疫抑制和体液免疫抑制。但观察组产妇CD3+、CD4+、CD4+/CD8+以及IgA、IgG、IGM水平均高于对照组,且CD8+低于对照组。说明相比硬膜外麻醉,腰硬联合麻醉能够有效缓解麻醉产生的免疫功能抑制,有助于降低麻醉对产妇免疫功能的影响。

综上所述,相比硬膜外麻醉,腰硬联合麻醉用于高龄产妇剖宫产其麻醉效果更佳,而且能够有效缓解免疫功能抑制,有助于术后恢复。对高龄产妇剖宫产术时可优先考虑采用腰硬联合麻醉。由于本研究样本量少,研究周期较短,因此仍需后续研究进一步明确两种麻醉方式在高龄产妇剖宫产术的应用价值。