唐代蜀锦团窠纹的审美特征

程 思,乔 洪

(四川师范大学 服装与设计艺术学院,四川 成都 610101)

蜀锦作为中国四大织锦之首,一直以高超的织造技艺和精美的织绣图案闻名于全国,并对各朝代的经济文化产生重要影响,尤其是汉唐时期,其特点更加突出。唐代蜀锦以章彩奇丽著称,广泛吸收外来文化,以本土文化为生命力将其转化和创新,对中国古代织锦的演变和发展产生重要作用。现阶段对唐代蜀锦的研究主要集中在窠环形式流变、主题纹样与文化映射关系、织造技艺、染色技艺、现代化设计应用等方面,对蜀锦的艺术特征和美学分析偏向全局视角,对某个时期的蜀锦研究还有待深入。因此,以唐代为时代背景,对唐代蜀锦纹样的形态特征进行梳理和总结,探究唐代蜀锦纹样设计和发展与唐代文化之间的联系,更好地传承唐代蜀锦深层次的艺术价值和文化内涵。

1 蜀锦发展的沿革与演变

四川地区古称蜀国,是中国织锦文化的发源地之一,具有“蚕丛古国”的称号。法藏敦煌遗书中“红川锦,软锦,紫锦”描述的便是四川的蜀锦。蜀锦作为四川地区织锦的典型代表,以艳丽的色彩、坚韧的质地和厚重的文化底蕴代表着四川地区鲜明的地域特色,同时对中国丝绸品种的产生和发展有重大影响。中国古代相关典籍中有记载,新石器时期四川地区的蜀山氏、蚕丛氏等部落以养蚕技术著称,后轩辕黄帝之妃——嫘祖发明养蚕抽丝之术,为蜀地织锦技术的发展奠定了基础。

《华阳国志·巴志》记载,商周时期蜀地已能生产丝织品“帛”,也就是最初的锦。春秋战国时期,人们把蜀地生产的丝织品专称为蜀锦,以区别其他丝织品。随着中外贸易的发展,早在张骞凿空西域之前,在南方开辟了一条成都通往印度的贸易通道,被称为“蜀身毒道”,亦可称作“南方丝绸之路”,极大地促进了蜀锦产业的发展。由于当时织造技术限制和先秦理性之风的影响,蜀锦织物纹样主要为几何框架构图的形式,其中填以抽象的动物纹和几何纹。

秦汉时期盛行浪漫主义,蜀锦纹样从理性风格向浪漫风格转变。时人以“碧玉”来比喻蜀锦,同时还流传着中国织锦“成都独称妙”的说法,可见当时蜀锦的贵重和精美。秦汉蜀锦织造技术得到发展,多综多蹑织机大量应用,采用手本挑花工艺,使蜀锦纹样逐渐丰富,流云纹、动物纹、植物纹的使用成为秦汉蜀锦的典型特征,其中最具代表性的便是出土于新疆尼雅遗址的“五星出东方利中国”纹锦。

魏晋南北朝时期,蜀锦的生产和对外贸易迎来高潮。三国时期,蜀国诸葛亮将蜀锦作为蜀地经济和战略资源的重要来源之一,并设立专门的“锦官”来管理蜀锦丝织产业的发展,极大地推动了蜀锦的发展。随着中外文化交融的影响,蜀锦在纹样题材上引入了象、狮、骆驼、生命树、忍冬、葡萄等西域纹样,在构图上借鉴西域织锦中的簇四、龟甲、套环、对波等骨架形式。

隋唐时期是蜀锦发展的鼎盛时期,其中以唐代最为繁盛,唐朝时期的蜀锦在中亚、西亚等地十分风靡,在唐代时期,原新疆西市场上已有“梓州小练”和“益州半臂”的商品出售[1]。在纹样的取材以及织绣技艺上,此时蜀锦表现出各民族文化的交融之势,彰显多文化的人文气质风貌。唐代经济丰盈,文化繁盛,审美倾向一改六朝纤弱风气,对“壮气”的艺术追求成为主流。唐代的壮美以浑健为特色,内气外形并举,将中华古代的刚健审美意识推向了高潮[2]。任职益州的陵阳公窦师伦发明的以对称纹样为主的陵阳公样、具有萨珊文化的宝花团窠纹样及写实风格较强的折枝花鸟纹样成为唐代蜀锦纹样的主要风格样式。

2 织造工艺进步带来的变化

2.1 技术革新是造物发展的基础

蜀锦发展历史悠久,其织造艺术自成体系,具有鲜明的蜀地特色。唐代是蜀锦发展的鼎盛时期,织物图案不断创新,织造技艺也达到了新的高度,其中最具代表性的便是斜纹纬锦技术。

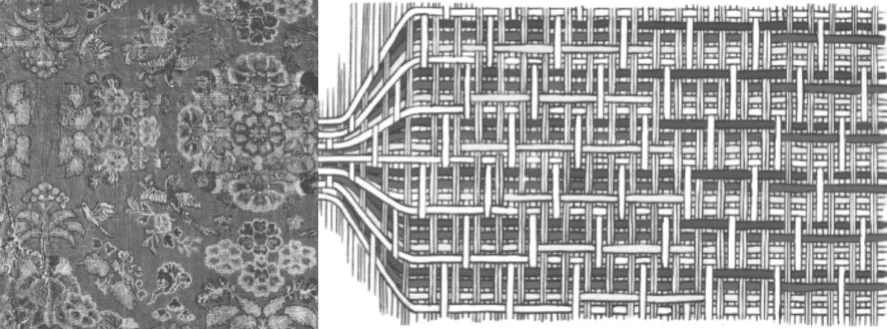

纬锦织造技艺是唐代蜀锦的典型特征[3],使用色彩不同的两组及以上纬线和一组经线交织织绣,纬线显花颠覆了经线显花不能随意变化图案和色彩的弊端,为织造宽幅、繁复和多样化的织锦图案提供了造物基础。这一织造技术的实现,对唐代蜀锦织物纹样风格演变起到了极大的推动作用,同时对织物中经纬线的不同变化提供了更多的可能。唐代蜀锦“红地花鸟斜纹纬锦”的织物结构如图1所示,由中央工艺美术学院教授黄能馥绘制的织物结构图。此锦由五组纬线和两组经线相互交织而成,经线将纬线进行分割,使不同颜色的纬线在不同的浮点显花,最后形成精美繁复的花鸟纹样。

图1 红地花鸟斜纹纬锦及织物结构《中国成都蜀锦》

2.2 纹样风格和题材的创新

唐代蜀锦纹样题材广泛、构图饱满、色彩鲜明富丽,唐代蜀锦纹样风格和题材上的创新发展与当时织造技术的革新有着密不可分的联系。纬锦在唐代非常流行,织造得十分精致,并生产出众多精美华丽的蜀锦纹样,联珠团窠纹样、植物团窠纹样、宝花团窠纹样以及折枝花鸟纹样都依赖于纬锦织造技术才得以生产。

蜀锦纹样发展在唐代达到鼎盛,纹样风格和造型都突破了传统纹样设计的限制,题材、造型、色彩和织造方式更多借鉴了外来文化,融合了不同地域文化和人文因素,开始从抽象几何向自然写实转变,具有代表性的有“陵阳公样”和大唐“新样”。“陵阳公样”的设计者窦师伦在广泛吸取西域地区织锦图案的构成形式上,突破了自汉代以来的装饰纹样风格,采用花卉作为团窠环,内置瑞兽,多以对称形式呈现。从新疆吐鲁番出土的窠蕾花立鸟纹印花绢可见“陵阳公样”纹样变化、题材发展的范例,同样范式造型的图案在都兰出土物中还可见中窠蕾花对狮锦和对鸟锦。这些图案大多以瑞兽为主,寓意吉祥,不仅丰富了蜀锦内容,同时对蜀锦的发展起到了极大的促进作用。日本奈良正仓院收藏的一件唐代织锦“联珠对龙纹绮”,就是陵阳公样的典型样式。连珠纹分为两层组成了圆环,将2条生动灵活的降龙包裹在窠环内,以唐草形成的中轴线为对称轴相互舞动,十分精美。1972 年,在新疆阿斯塔那墓出土了一件相同的蜀锦[4]。

3 唐代蜀锦的纹样形态

3.1 联珠团窠纹样

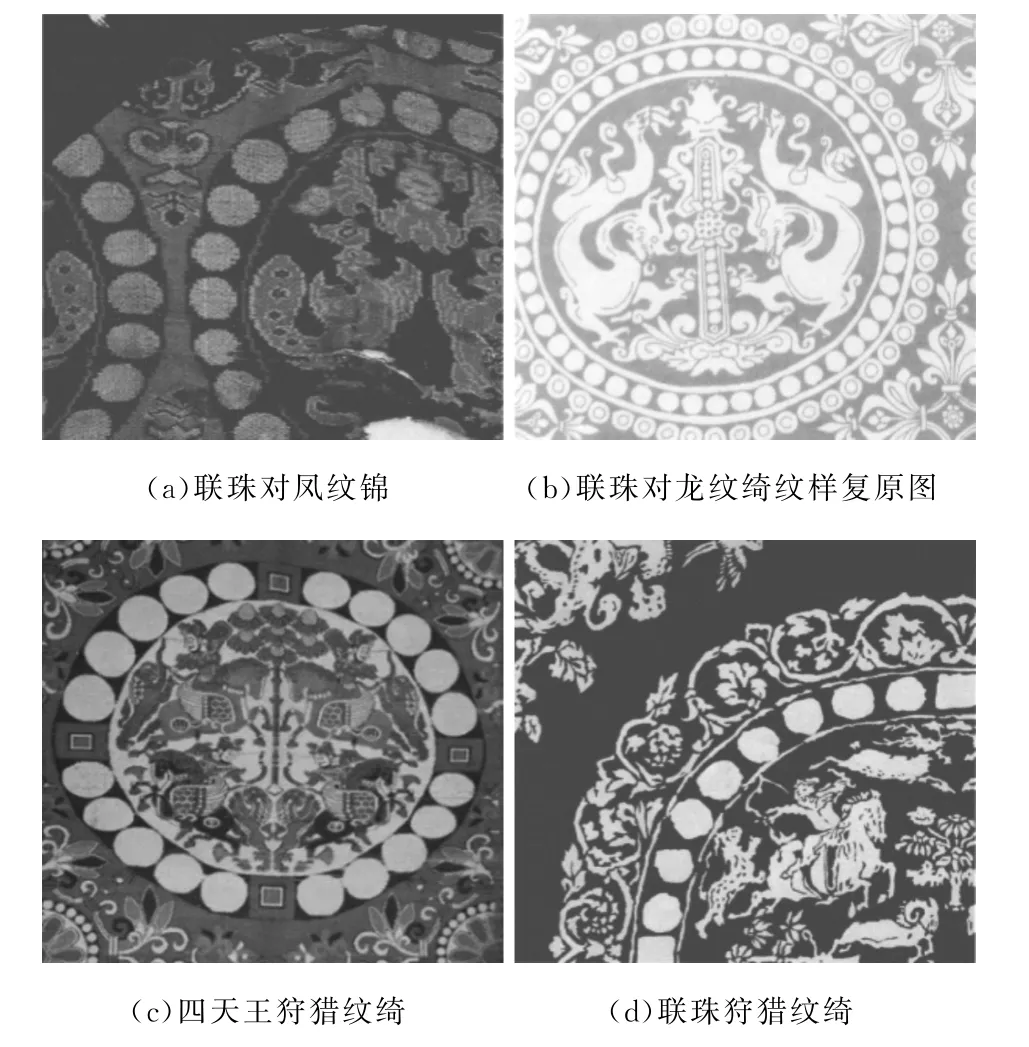

联珠纹最早记载为北朝时期的丝织品中,具体出土的实物见于隋初。联珠纹团窠纹样最初受到波斯文化的影响,具有一定的异域风格。唐初,尚武之风盛行,联珠团窠纹样窠环内多采用动物和狩猎为主题,外环联珠为陪衬,中心纹样为视觉中心,主题鲜明且富有力量,如法隆寺收藏的“四天王狩狮纹锦”[5]。随着南北文化的融合,联珠团窠纹样在窠环的设计上融入了较为柔和的卷草纹,并呈现出“北朴南雅”的艺术特色[6]。

联珠团窠纹样在唐代蜀锦中独具魅力,其艺术风格和装饰语言是唐代外来文化与本土文化相互交融的结晶。这些联珠团窠纹具有同形同构的特征,联珠的行动轨迹由窠环线进行划定,窠环主要分为四类,分别为单层联珠、双层联珠、“十字形”组合联珠、联珠与植物组合团窠纹样(图2)。由此可见,唐代蜀锦在联珠团窠纹样的发展上逐渐向多元化转变。

图2 唐代蜀锦联珠团窠纹样

3.2 植物团窠纹样

唐代蜀锦中植物团窠纹是由联珠团窠纹逐渐演变和发展形成的蜀锦纹样,较为典型的便是日本奈良仓正院所收藏的“联珠狩猎纹锦”。窠环以内骑马狩猎、鹿、羊、豹子、花树呈轴对称排布,构图饱满,窠环外层是由缠枝葡萄纹排列组成的圆环,内层是一圈联珠圈,缠枝葡萄纹增加了团窠纹的装饰美感和层次感。植物团窠纹样在发展过程中,受到域外文化的影响,在窠环的表现上开始形成一种偏程式化的植物排列组合窠环样式,逐渐成为唐代蜀锦流行的纹样题材之一。

随着植物团窠纹样的逐渐发展,植物纹样逐渐取代了联珠纹样作为窠环的表现形式。植物团窠纹样取消了联珠团窠纹样明显的窠环边缘线,选取单一叶状植物形态或茎状组合卷草形态,按照圆形的运动轨迹进行排列,且植物团窠纹样窠环内的纹样表现形式较联珠团窠纹样设计更加简洁。叶状窠环形态较为简单,单元面积的旋转角度较小,中心纹样则较为饱满,如唐中晚期的“黄地对鹿纹锦”(图3(a)),此锦以椒形纹连成团窠环,窠环内是大红色的对鹿,头带叉脚,脚踩棕榈叶盘。茎状卷草窠环单元面积和旋转角度较大,排列数量较少,且窠环所占面积和中心纹样所占面积相当,如“缠枝葡萄凤舞纹锦”(图3(b)),窠环以缠枝葡萄纹的组合为单元纹样,以90°进行旋转排列,窠环内是一只翩翩起舞的凤凰,整体纹样饱满繁复的形象映射了唐代雍容华贵的时代特色。

图3 唐代蜀锦植物团窠纹样

3.3 宝花团窠纹

宝花团窠纹样是唐代佛教昌盛的体现,受佛教文化中“圆满”“轮回”“圆通”等理念影响,经过本土化转化和创新,成为唐代蜀锦的装饰纹样代表题材之一。在世俗文化中具有代表性的便是蜀锦中的宝花团窠纹样设计,由代表佛教文化的忍冬纹和莲花纹、大唐世俗文化中的牡丹花以及承袭汉代的柿蒂花进行组合设计而成的花卉变体纹样。

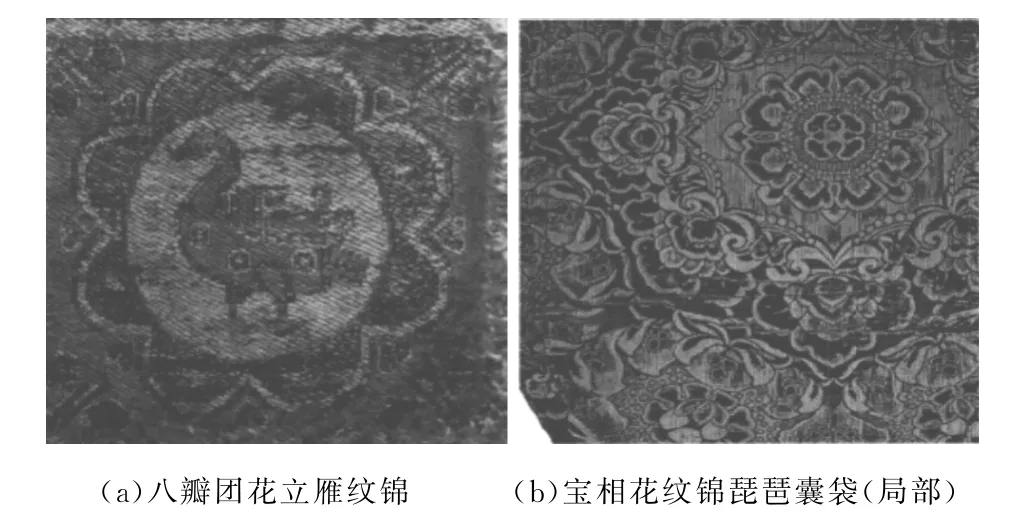

唐代蜀锦中的宝花团窠纹样从窠环的表现形式上主要分为瓣式团窠纹样和蕾式团窠纹样两类。瓣式团窠纹样偏抽象化,单元瓣式结构之间存在明显的分界线,如被美国克利夫美术博物馆藏“八瓣团花立雁纹锦”(图4(a))。图案中心是一个8朵花瓣围绕成圆环纹样,一只大雁立于窠环中央,尾巴呈卷草状上翘。此锦样以深红色为地,用浅黄、绿两色显花。蕾式团窠纹样偏写实风格,图案表现繁复华丽,层次丰富,如日本奈良正仓院所藏“宝相花纹锦琵琶囊”(图4(b))。此锦蓝色为地,红色、浅黄、浅蓝、绿色、白色五色显花,主题纹样是由宝相花组成,由里到外共3层,同时采用晕色的装饰手法,由简到繁、庄重严谨、色彩艳丽,花瓣重叠繁复,富丽而优美,体现出唐代工艺美术富丽华美的风格。

图4 唐代蜀锦宝花团窠纹样

3.4 折枝花鸟纹

唐诗《织锦妇》“联雁斜衔小折枝”,《织经绫》“禁苑风前梅折枝”都是对唐代织锦图案折枝花样的描写。《新唐书》中将官员服制中所使用的织锦纹样按照品阶依次划分,其中,三品官员以上“以鹘衔瑞草,雁衔绶带及双孔雀”,四品和五品官员“以地黄交织”,六品以下官员“小窠无文及隔织、独织”[7]。

折枝花鸟纹是从循环较小的花卉题材团窠发展而来,并且从当时杂糅的想象风格里分化出来,以花鸟和植物为题材,色彩明快自然,具有写实风格,并在唐代后期成为主流,在1968年新疆吐鲁番阿斯塔纳第381号墓出土的“红地花鸟斜纹纬锦”可作为最典型的代表(图5)。此锦由维吾尔自治区博物馆收藏,中心纹样纹象生簇花组成的放射性团花,周边有4只在花丛飞舞的凤鸟,外围是由象生花、枝叶、蜂蝶组成的花样图案,上下两簇团花比两侧团花较大,整体纹样一派春意盎然、欣欣向荣的气象。

图5 红地花鸟斜纹纬锦

4 审美意蕴特征

4.1 技术演变引发新构图格局

自辽阳西周墓出土双色平纹经锦以来,经向显彩的丝织提花技艺特征不断被发掘出来。二重彩条经锦和多重平纹高密经锦(3~5重),就是经锦织造发展至汉代鼎盛时期的技艺结晶[8]。蜀锦是唯一经历过以丁桥织机为代表的“经锦”和以花楼织机为代表的“纬锦”两大发展阶段的工艺织锦[9]。唐代中期,蜀锦织造技艺实现了更新换代,织物由“经线显花”转变为“纬线显花”或“经纬线同时显花”,从而进入了以纬锦为主的新阶段[10]。纬锦使用花楼织机进行织造,较丁桥织机最大的改变和优势是可以控制每株经线的单独低落,从而灵活地设置不同色彩的纬丝,通过纬锦提花的应用,蜀锦的配色和纹样呈现出更为富丽华美的构图格局。

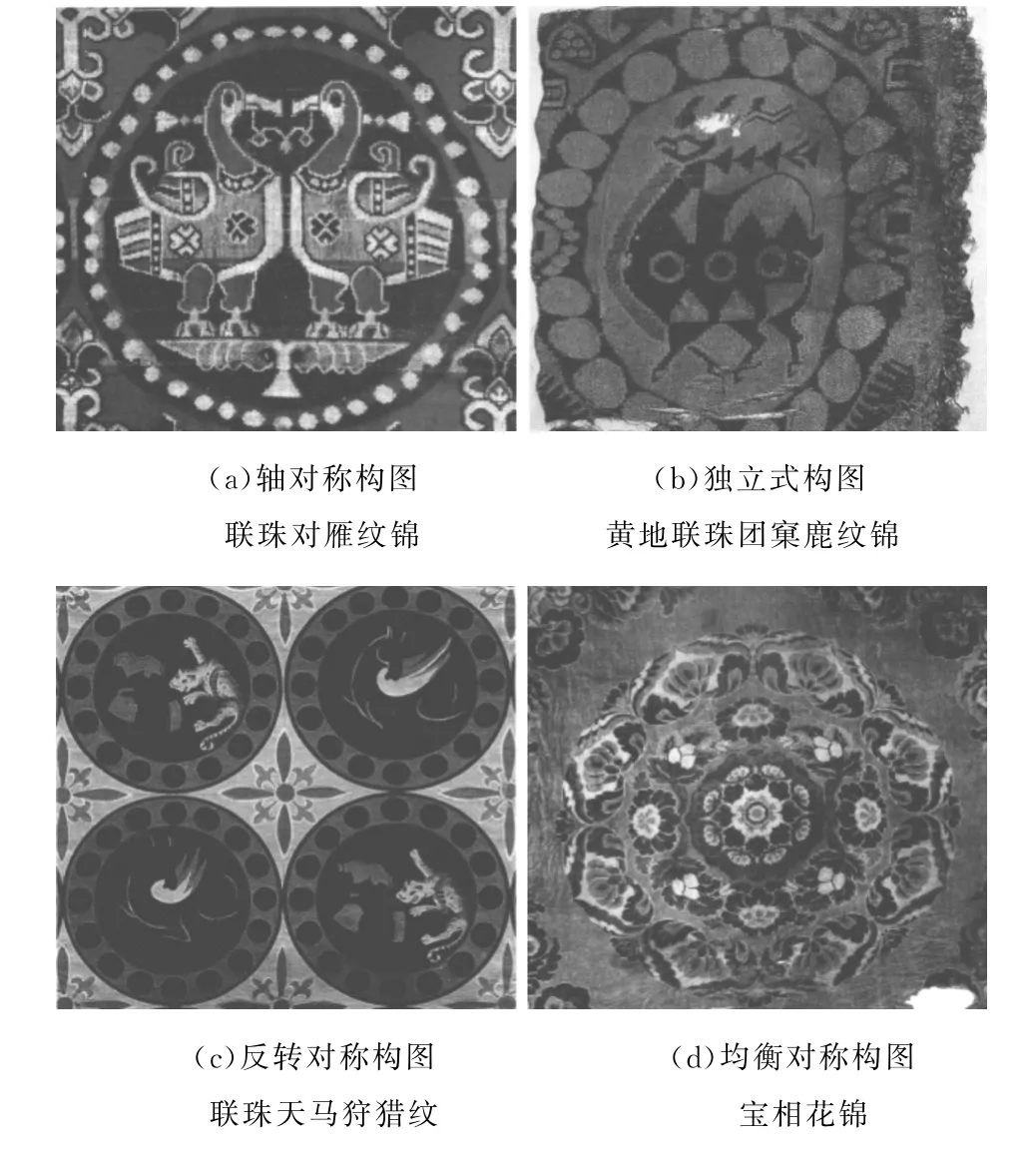

本土特色唐代蜀锦纹样采用平衡对称的构图格局,反映出唐代社会发展与当下人们美感满足的统一性。此时蜀锦纹样大体由窠环和中心纹样组合而成,窠环内的中心纹样讲究平衡对称的格局,装饰图案的均匀对称,给人以和谐统一、沉稳庄重的美感。依据史料推测武德四年八月敕制的官服之上“异文”的部分纹绫图案极有可能是“陵阳公样”,那么由此可以推断武德官袍“大、小科”的中心主题纹样大体也为动物纹样,左右对称的动物造型纹样占有相当大的比例,即所说的对雉、斗羊、翔凤、游麟[11]。中心纹样的塑造、窠环元素的排列组合,使纹样整体具有很强的视觉平衡效应,更能激发受众者的审美快感和审美认同。其中,平衡对称的构图格局在唐代蜀锦纹样中表现为轴对称、独立式、反转对称和均衡对称四类[12],如图6所示。

图6 唐代蜀锦纹样构图布局

4.2 典型的异域文化象征意义

唐代丝绸之路上盛行佛教、琐罗亚斯德教、景教、天主教、摩尼教,其中尤其以佛教和琐罗亚斯德教最为盛行[13]。佛教文化自两汉时期传入中国,唐代发展最为繁盛,具有佛教象征意义的主体纹样,如莲花、忍冬纹、生命树等纹样题材大量应用于唐代蜀锦的纹样造型中,成为唐代蜀锦主要纹样题材之一。琐罗亚斯德教属于萨珊波斯王朝的国教,随着丝绸之路的深入,其异域文化文化逐渐传入中原地区。《新唐书·西域传》中有“西域诸胡受其法,以祠祆”,正是对唐代琐罗亚斯德教文化繁盛的描写。唐代蜀锦纹样随丝绸之路的逐渐深入而不断发展,各地方文化产生交流和碰撞,将异域母题元素融入到纹样设计中,使唐代蜀锦纹样在装饰艺术上融入异域元素,尤其以联珠团窠纹样为主,具有典型的异域文化象征意义。构成联珠团窠纹样的主要元素是联珠团窠环,由一串小的圆珠围绕形成圆环,常以20粒左右组成。在萨珊王朝星相学层面,这样的联珠环纹样被解读为神圣之光,联珠团窠环内部的主题一般为动物纹样,并带有明显的异域风格,威猛矫健、造型古拙,吐鲁番阿斯塔那墓出土的大量联珠团窠环中均内置了动物纹样,其中以大鸟、猪头为典型(图7)。

图7 联珠猪头纹锦

4.3 中外文化融合的时代风貌

唐代政令开放,各国各民族之间友好往来,商队来往贸易不绝,促进了唐代中外各族文化融合的独特时代风貌。唐代诗人张籍在《凉州词》有云:“无数铃声遥过碛,应驮白练到安西。”其中,“白练”表示运往西域地区的货物,其主要的货物便是四川蜀地的蜀锦。杜佑在《通典·大食条下》记载唐时工匠吕礼等去大食传授丝织技术,同时,西亚波斯和中亚粟特等地区的装饰纹样文化随着丝绸之路流入中原地区,经过本土化演绎,对唐代蜀锦的装饰纹样设计产生极大影响,并以独特的时代特色融入到中国传统织锦纹样的装饰体系之中。例如新疆吐鲁番阿斯塔那墓出土的“联珠对饮纹锦”(图8),联珠窠环中是两个拂林人举杯对应的场景,是当时唐代专门为销往中亚波斯等地而设计的蜀锦纹样。

图8 联珠对饮纹锦

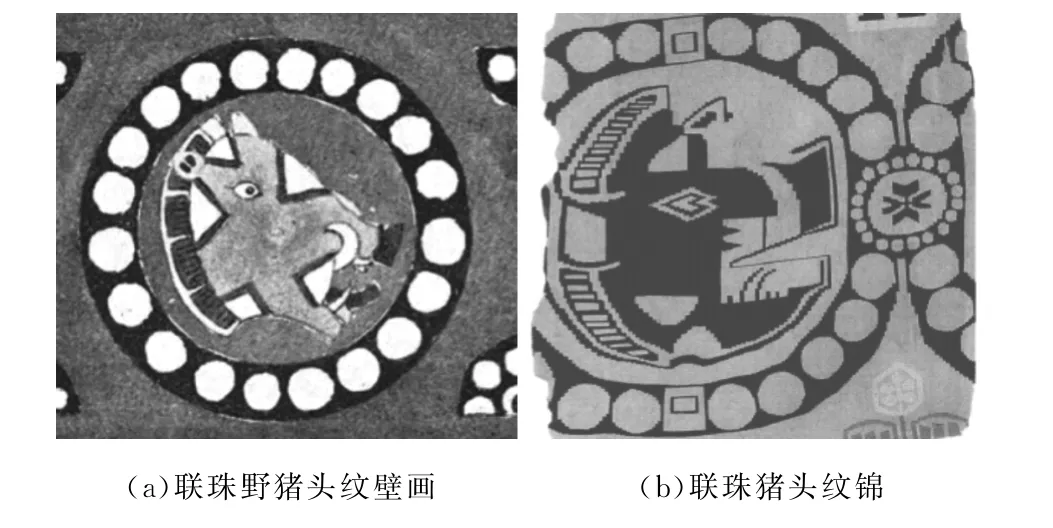

随着丝绸之路贸易的往来,印度、萨珊波斯、粟特等西域各国与唐朝之间形成了较为成熟的贸易体系,波斯商人和粟特商人等西域商人大量访唐,其西域文化和装饰艺术逐渐深入到唐代的世俗文化和造物艺术中,其中,唐代蜀锦中联珠窠环的设计以及纹样表现手法都具有典型的西域风格,如乌兹别克斯坦国粟特古遗址——公元5至6世纪巴拉雷克节彼壁画上的“联珠野猪头纹”图案(图9(a)),与1959年新疆吐鲁番阿斯塔那325号墓出土的“联珠猪头纹锦”极为相似(图9(b)),推测其蜀锦“联珠猪头纹锦”的纹样造型是来源于粟特文化。

图9 联珠猪头纹样对比

5 结束语

唐代是蜀锦发展的重要时期,这个时期的蜀锦在纹样设计、色彩搭配和题材表达方面都极具时代魅力,受织绣技艺的发展所影响,纹样织造上显示出瑰丽的审美特征和文化内涵,具有强烈的艺术冲击力。将唐代蜀锦纹样归纳为联珠团窠纹样、植物团窠纹样、宝花团窠纹样和折枝花鸟纹四个类别,结合各地出土的织物图像样本和历史资料探讨唐代蜀锦织物纹样的形态特征,并挖掘纹样设计中所包含的艺术特征和文化内涵。唐代蜀锦纹样的形成和演变不仅是历史文化发展的必然趋势,同时也包含了唐代对待中外文化兼容并蓄、自信灵活的时代风貌,对蜀锦的传承创新和现代化设计转化提供理论依据,以期丰富蜀锦研究的相关内容。