湖南省地带性植被视角下长沙红星公园植物群落分析

陈港茹 胡希军

(1.中南林业科技大学风景园林学院,湖南 长沙 410004;2.湖南省自然保护地风景资源大数据工程技术研究中心, 湖南 长沙 410004;3.中南林业科技大学城乡景观生态研究所,湖南 长沙 410004)

0 引言

植物是城市绿地生态系统的重要组成部分,对城市生态和景观功能的稳定性影响极大。植物群落是城市公园绿地的基本构成单位,是城市公园绿地系统生态功能发挥的基础,在不同的地域环境下呈现地带性特征。湖南省位于我国长江中游以南、南岭山地以北,在自然区域上主要属中亚热带,在植物群落分析方面具有一定的区域代表性。笔者选取长沙红星公园作为研究区域,采用现场调研法对人工植物群落现状进行调查,并且对公园植物群落和乡土植物进行评价分析,为城市公园可持续发展和绿化景观营建提供依据。

1 相关概念

1.1 植物群落

植物群落是在特定空间或特定生境下,具有一定的植物种类组成及其与环境之间彼此影响、相互作用,具有一定的外貌及结构,包括形态结构与营养结构,并具有特定功能的植物集合体。植物群落由多个相互作用的植物种群系统构成,这些种群对空间、时间和资源的利用及相互作用的方式都趋向于互补,而不是直接竞争。植物群落要经过若干年的发展,经历极其复杂的变化,植物物种与种群在光照、养分、空间等环境资源利用方面达到最高效率时才能形成,并处于相对稳定的状态。一般植物群落演替的动态规律为一年生草原→多年生草原→阳性灌木林→阳性乔木林→阴性乔木。

植物群落不仅指自然群落,同时包括人工栽培群落。长沙红星公园内的植物群落属于人工栽培群落,是根据社区公园所承担的服务职能选择植物配植,经过8 a 的驯化和适应、园林管理者的维护、使用人群的干扰,形成具有独特外貌、结构和一定种类配合的植物群落景观。人工栽培群落的生态位是顺应组成群落的植物适应性和植物之间的竞争、共生、寄生、附生、攀缘及他感作用,进行合理配植的科学体现,符合自然植被的演替规律。

1.2 地带性植被

地带性植被(Zonal Vegetation)又称显域植被,是指由水平或垂直的生物气候带决定,或随其变化有规律分布的植物群落。地带性植被是自然选择、优胜劣汰的必然结果,具有以下3个特点:①具备自我平衡、相互维系的生态链;②具备自然演化、自我更新的能力;③适合相应地貌和气候,对正常的自然灾害有自我适应和自我恢复的能力。总而言之,地带性植被是一个结构合理、功能健全、过程完整的相对稳定的生态系统。

1.3 长沙市所属区域地带性植被

湖南省位于我国长江中游以南、南岭山地以 北,地 理 位 置 为N 24 ° 39 ′ ~30 ° 08 ′、 E 108°47′~114°15′。按祁承经教授所述,长沙市植被属于湖南省东、北部植被带,由常绿阔叶林组成,其组成和结构比较简单,建群种壳斗科栲属、柯属植物种类较少,有时为单优群落;上层乔木中的木兰科、樟科、山茶科、金缕梅科等植物种类也较少;亚乔木层或小乔木层中的山矾科、冬青科植物种类单一;下木层的茜草科、紫金牛科、大戟科、芸香科及草本层中的姜科、天南星科植物种类大减;藤本植物多为葡萄科、木通科、蝶形花科、大血藤科植物。

2 研究区概况与研究方法

2.1 研究区概况

长沙红星公园位于湖南省长沙市天心区韶洲路与韶山路的交会处,属于社区公园,占地3.2 hm,于2011 年3 月建成投入使用。其主体是红星湖,以湖为中心形成了水系景观带,包括环湖道路、健身平台等,水面西部则是利用原有渣土建成的小山坡,坡下是儿童溜冰场和篮球场。公园西南角设置了环保厕所和停车场。社区公园形成的植物群落属于人工植被类群,受人工干扰强烈。

2.2 研究方法

笔者根据郝日明教授在城市绿地分析中提到的关于植物群落调查方法,将公园根据一二级园路划分成7 个不同区域,再对各区域内的植物群落进行调查(见图1)。

图1 7 个调查分区

3 结果与分析

3.1 植物群落分析

3.1.1 公园整体植物群落分析。调查发现,长沙红星公园共有植物36 科56 属67 种。从整个公园来看,植物群落可分为上层乔木层、亚乔木(小乔木)层、灌木层与地被(水生)层。

其中,上层乔木层有复羽叶栾树、樟、乐昌含笑、广玉兰、枫杨、雪松、水杉、池杉、冬青和枫香树,共9 科10 属10 种;亚乔木(小乔木)层有五角枫、二乔木兰、金钱松、杜英、鸡爪槭、红枫、桃、梅、樱花、柚子、银杏、紫薇、女贞、玉兰、西府海棠、杨梅、木樨、罗汉松、紫叶李、石榴、绦柳、龙爪槐和紫藤,共14 科20 属23 种;灌木层有大叶黄杨、山茶、茶梅、金边黄杨、栀子、含笑花、双荚决明、八角金盘、木芙蓉、南迎春、檵木、红花檵木、南天竹、夹竹桃、石楠、海桐、火棘、锦绣杜鹃、杜鹃、刺槐、月季花、木绣球、珊瑚木、毛竹和苦竹,共25 种;地被(水生)层有白茅、葱莲、麦冬、吉祥草、芦竹、睡莲、芦苇、香蒲和丝兰,共6 科9 属9 种。由此可知,乔木占公园植物种数的49.3%,其中上乔木层植物占14.9%,灌木占37.3%,地被(水生)层植物占13.4%,乔木占比较大,生态效益良好,但对灌木层与地被层植物影响较大。整体而言,从长沙市所属区域的地带性植被来看,红星社区公园部分区域已具备常绿阔叶林的基本结构。

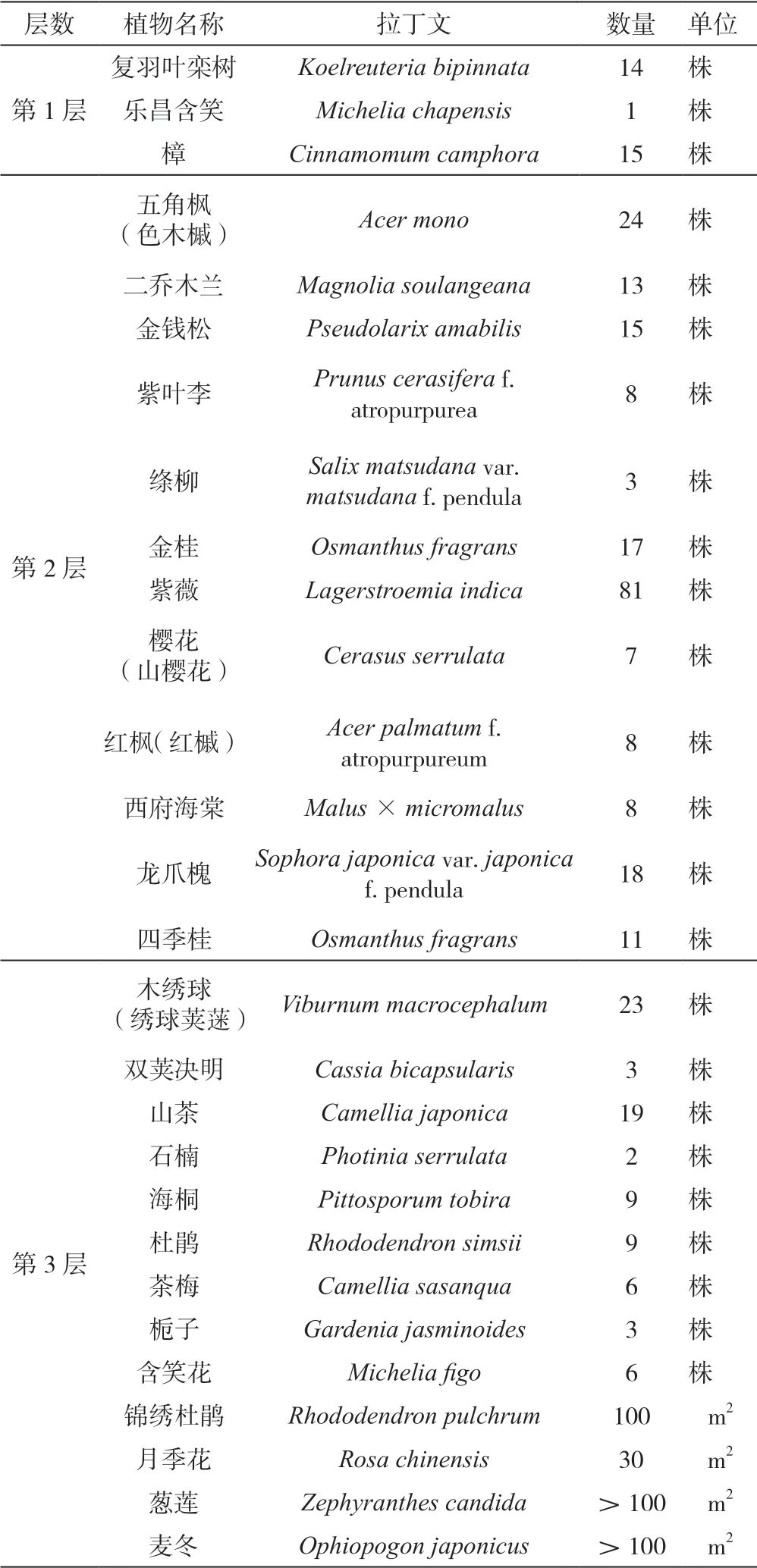

3.1.2 公园各区域植物群落分析。A 区(见表1)是全公园因园路隔离形成的最大的植物群落区域,也是植物层次最丰富的群落。其中,复羽叶栾树因在冠幅与高度上远胜其他树种而成为该群落的建群种;在该群落中形成优势种的还有五角枫、紫薇(很多是新栽种)、木绣球、石楠、锦绣杜鹃和月季花;部分种类(如樟、二乔木兰、龙爪槐等)因种植过密或旁边的优势种形成遮蔽、营养不足等情况,生长状况欠佳或无生长空间。

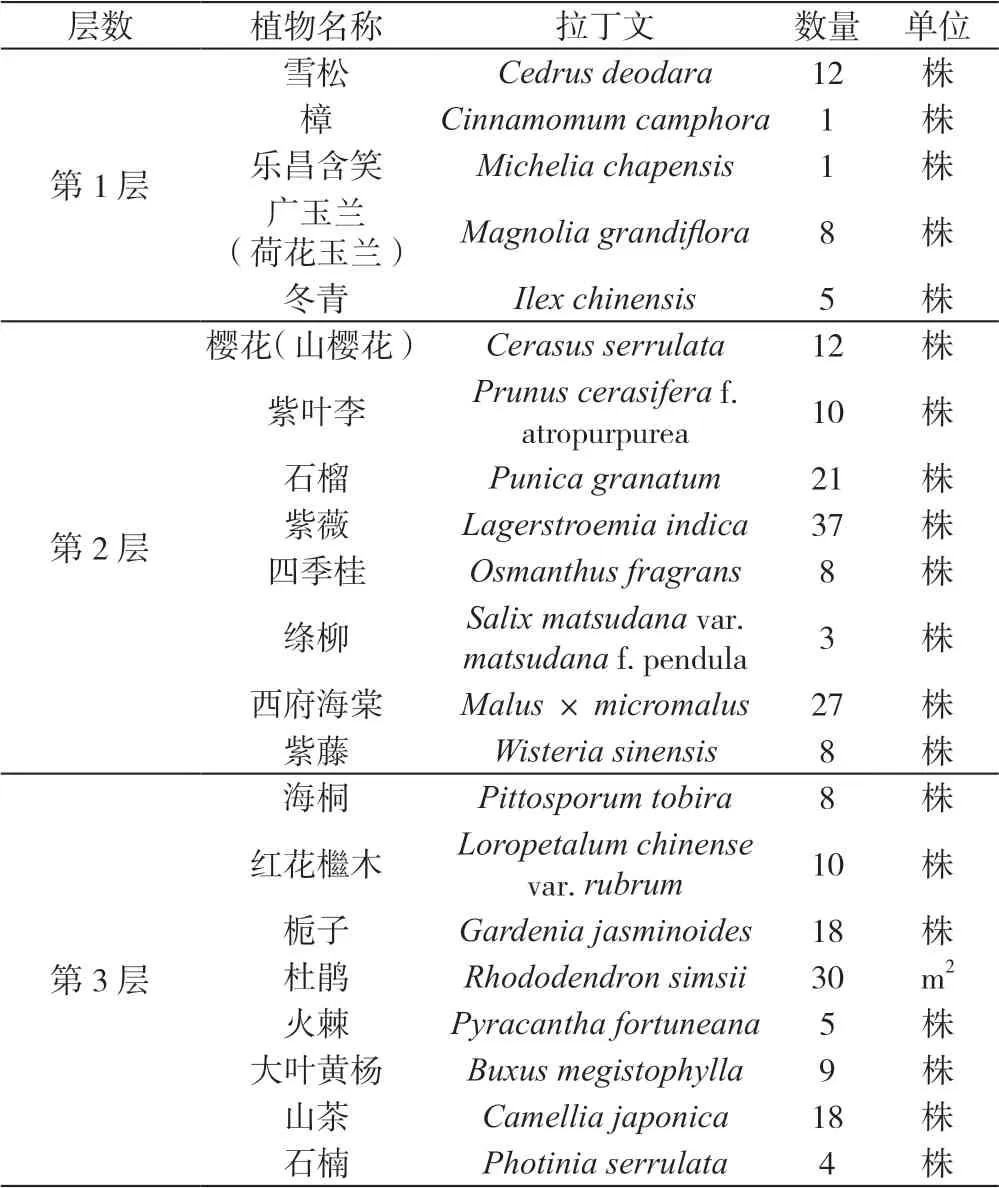

B 区(见表2)是公园东面的隔离防护带,地势低,植物群落较为单一,建群种是复羽叶栾树(78 棵),杂乱密植形成带状视线遮蔽,优势种还有五角枫与石楠(间隔列植路旁)及南天竹、南迎春。

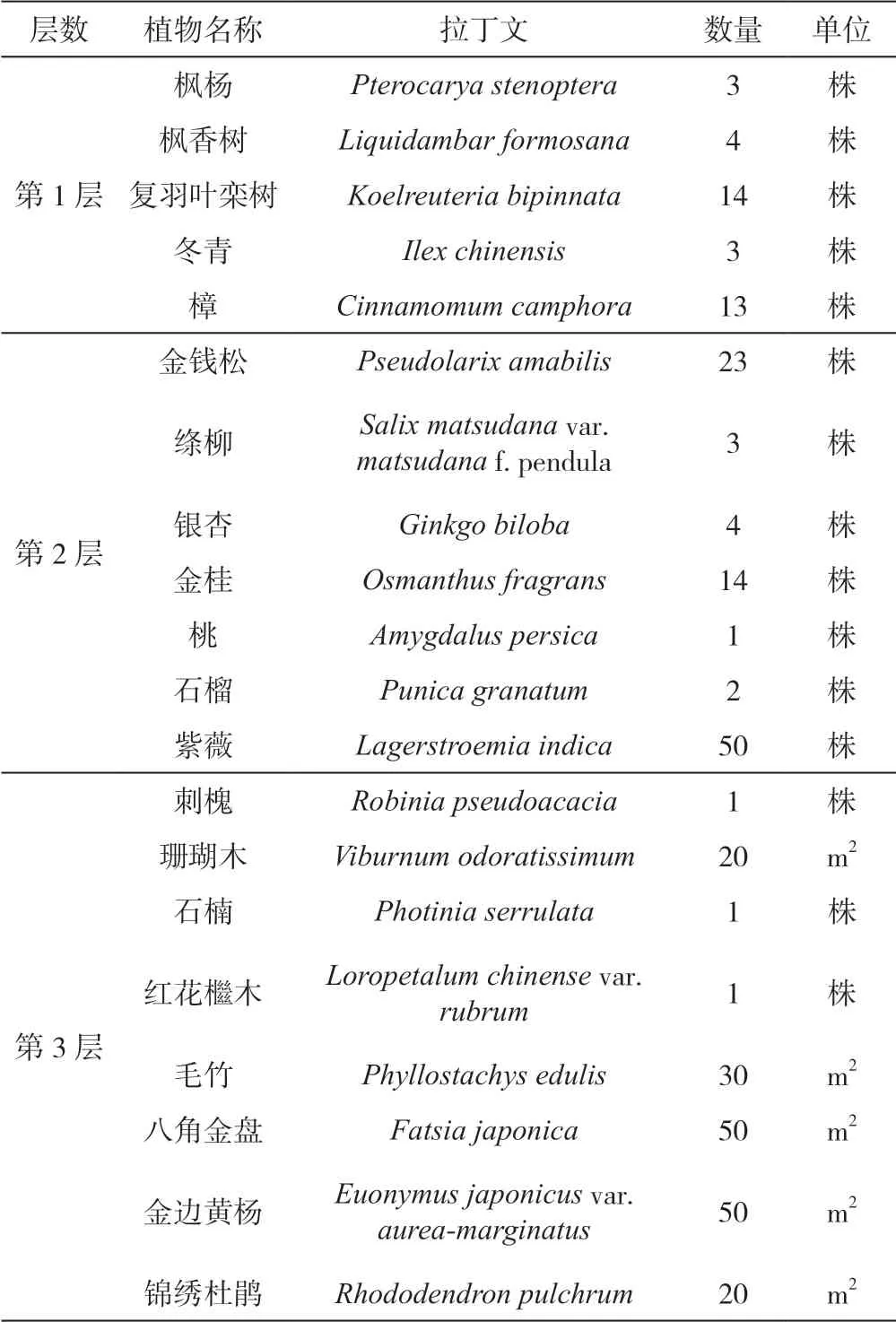

C、D 区(见表3 和表4)是公园北面与西面的隔离带形成的植物群落,郁闭度高,且群落较为单一。栾树与金钱松为该群落的建群种,林木下空间较为荫蔽,灌木与草本植物较少,主要以上层乔木与亚乔木等形成优势种。

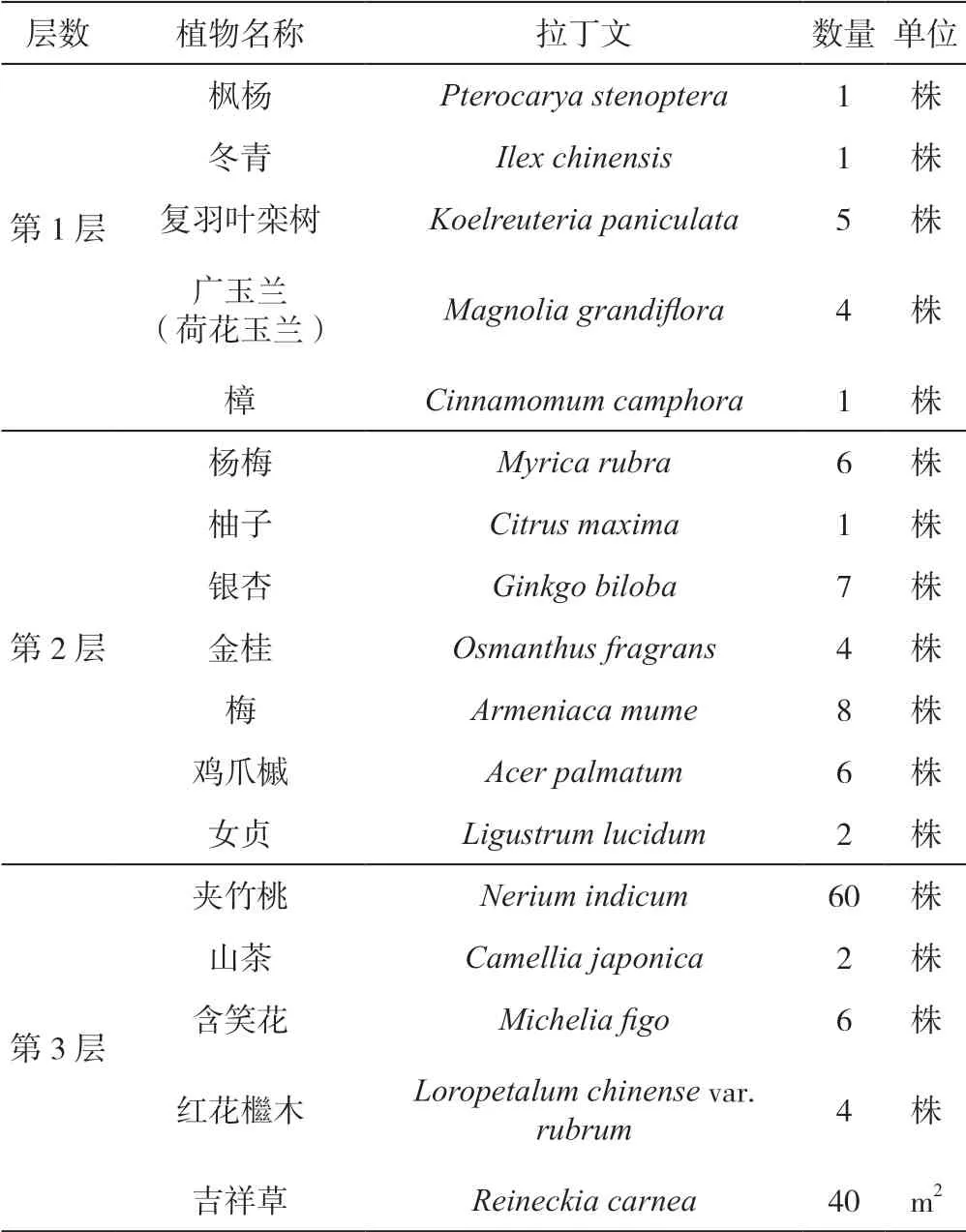

E 区(见表5)是南面停车场隔离带与入口侧面区域,有一定的疏林草坪,灌木散植;在南面与停车场交界处郁闭度较高,主要以紫叶李、广玉兰、石榴、紫薇、西府海棠和杜鹃等优势种密植,建群种不 明显。

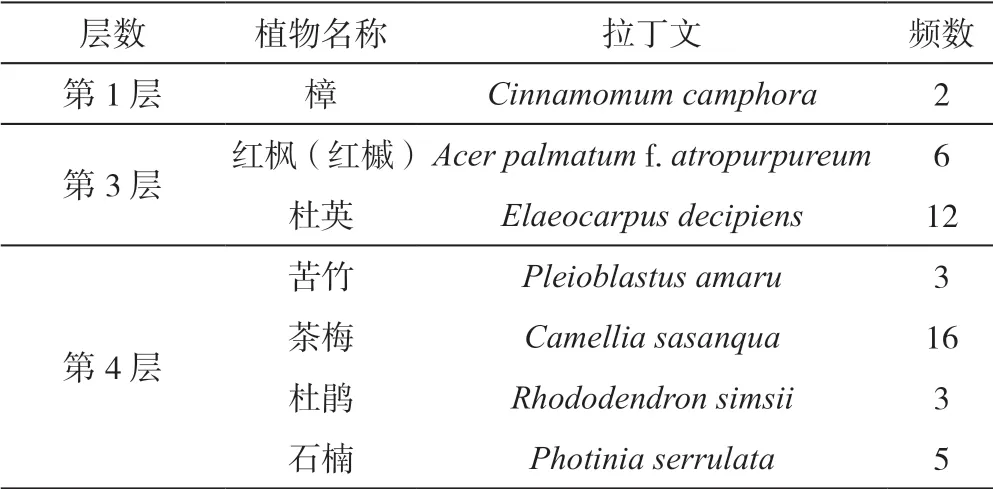

表1 长沙红星公园A 区植物名录

表2 长沙红星公园B 区植物名录

表3 长沙红星公园区域C 植物名录

表4 长沙红星公园D 区植物名录

表5 长沙红星公园E 区植物名录

表6 长沙红星公园F 区植物名录

F 区(见表6)着重于景观效果,形成一个较高的分层花坛,灌木与乔木散植周边;地被裸露面积是公园全区域最大的,没有形成优势种与建群种。

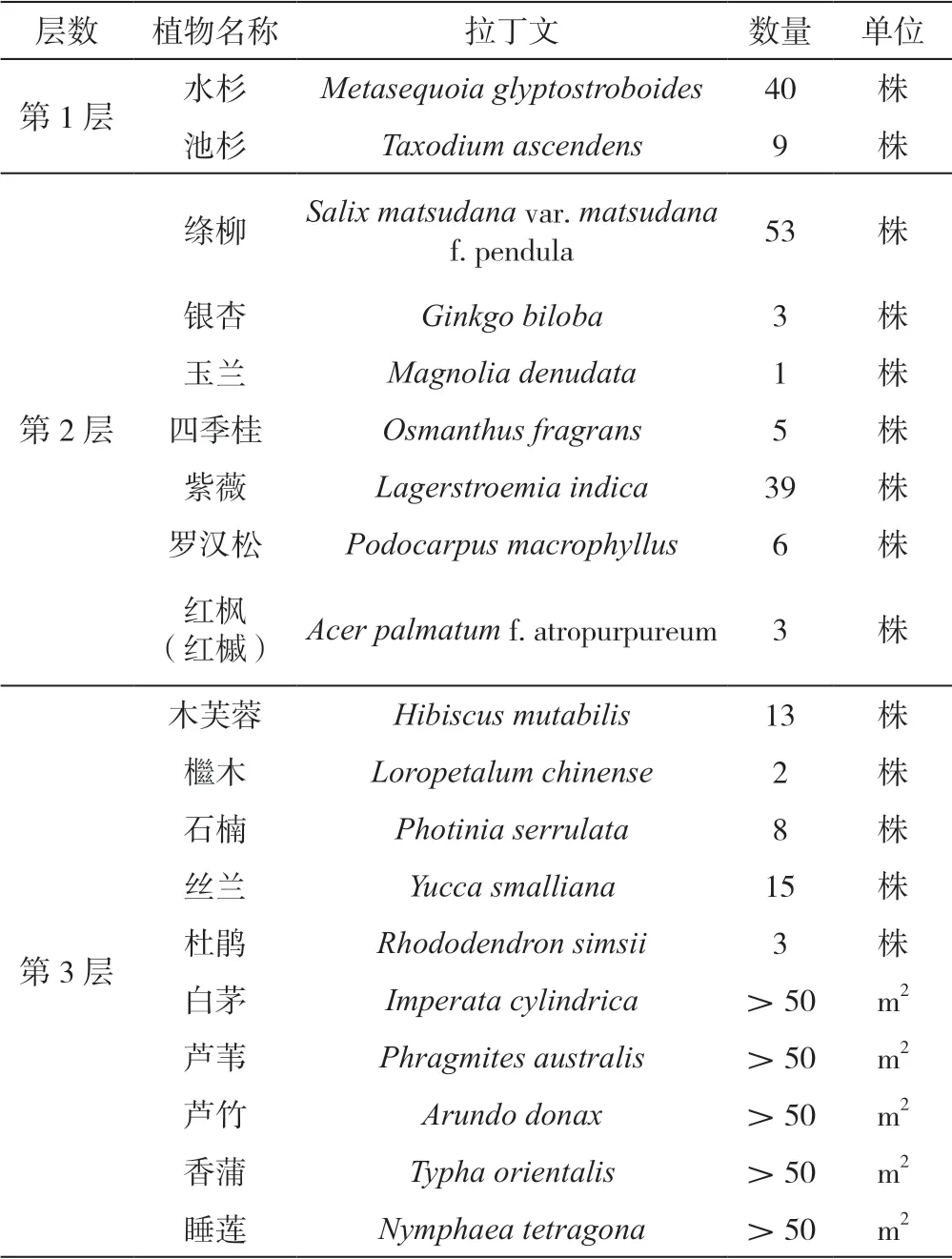

G 区(见表7)主要以芦竹、白茅、睡莲、芦苇和香蒲等耐水或水生植物作为优势种,没有建群种,灌木与地被植物长势较好。

3.1.3 结合湖南地带性植物分析。从长沙市所在的湖南东、北部的地带性植被来看,红星社区公园没有种植壳斗科植物作为建群种,而其伴生、混生树种杜英、枫香使用率仅占乔木数量的5.03%,其他如木莲、樟叶槭、刺楸等均没有使用;在长沙市地带性植被中,上层乔木层次中的冬青在公园C 区有3 棵,公园D 区仅有1 棵,公园E 区有5 棵。其余如黄瑞木、豹皮樟均没有使用。

3.2 乡土植物分析

根据徐琴等对长沙市乡土植物资源的调查分析,长沙红星公园乡土植物共有18 科20 属20 种,公园乡土植物使用率仅为29.9%。其中,裸子植物只有罗汉松1 种;被子植物19 种,使用率28.4%。而对长沙乡土植物使用率仅为1.7%,具体名录如表8 所示。

表7 长沙红星公园G 区植物名录

4 结论与建议

从长沙红星公园整体调查得出,乔、灌层树种相对丰富,但常规种应用数量和频率过高,对湖南地带性植被的应用极少,没有尝试模拟本土自然条件下形成的植物群落的生态位;在乡土植物应用方面也难以体现乡土特色。

因此,在日后的公园建设中,建议工作人员加强对新优种的应用,特别是一些观赏效果好、生长适应性佳的乡土树种和野生种。同时,相关部门应加强地带性树种的筛选与培育,模拟运用湖南省地带性植被的种类与生态位,如乔木层树种应以地带性树种为基调树种,如壳斗科的青冈栎、栲树、小叶栲等。这些地带性植物的应用是实现群落景观自然化的基础。另外,要注意群落内各种植物的配植、布局应遵从生态位原则。植物配植要充分考虑生长条件,利用不同物种生态位的分异及互惠共生原理,避免出现异株克生现象,确保群落空间结构、营养结构和时间结构合理,实现群落景观自然化和生态效益最大化。

表8 长沙红星公园植物名录