金农与郑燮:清代书法领域的“怪”才

葛承雍

在清初期到中期这个表面繁荣平静、实际开始颓唐没落的年代,敏感的知识分子在得风气之先的文化领域里,尽管还表现或抒发着当初文人那种孤独、寂寞、伤感和悲哀之情,但已经透露出一种强烈的内在激情。他们以狂放怪诞、突破常格的书法外在形象吸引着人们。书法成了他们不屈不挠人格的主观情感象征。这在当时秀润工整、温文恬静的笔墨世界里无疑被人视为“怪”,这种在行为上不合时俗之见,在艺术上另辟蹊径的先驱者,就是“扬州八怪”中的金农和郑燮。

金农,号冬心先生、稽留山民、曲江外史、昔耶居士等,单从别号上看就是一个疏放情性、超尘拔俗的文人。他曾以布衣被荐举博学鸿词科,但入京未试而返,或许是他对这种让隐士文人就范的特殊仕途有所反悔,或许是他觉察到官场的黑暗而担心堕落成贪官污吏,总之他再也没有投身政坛。他浪迹海内,中年后寄居扬州,鬻诗文,卖书画,直到去世。他在当时朝野风靡帖书的时候,提出摆脱帖学、师法汉碑的观点,是颇具胆识的。有人认为他“储金石千卷”是“好学癖古”,也有人认为他于碑学是“学而不倡”,实际上并非如此。金农《鲁中杂诗》云:“会稽内史负俗姿,字学荒疏笑骋驰。耻向书家作奴婢,华山片石是吾师。”可知他是力求以古朴雄健的汉隶去改造日趋圆熟、靡弱的帖书。

金农学习汉隶《国山碑》和皇象《天发神谶碑》,追求质朴率真、魄力宏大的风格,因而他“分隶小变汉法”,并把这两种碑石所具有的转折方劲的特点加以发扬,表现出大胆革新的个性。金农不受前人束缚,剪去毛笔的尖毫,用齐头笔去写楷书,具有用刷漆的刷子写字的效果,既方整斩截,又魄力沉雄,特别是作擘窠大字,具有苍古奇逸、自创一格的气度。金农用同样的方法来写行、草书,也很有古拙沉郁的特色。像他的行楷书颇类似北朝魏书,笔方道粗,体紧势侧,横画严格地叠紧,直画一般较细而带隶意,在平正中夸张某一部分所占的地位大小,造成清奇质实、无拘放浪的形貌。而他的隶书,横画粗长,竖画细短,体势欹斜,骨力深藏,似有返璞归真、无所羁绊的情趣。

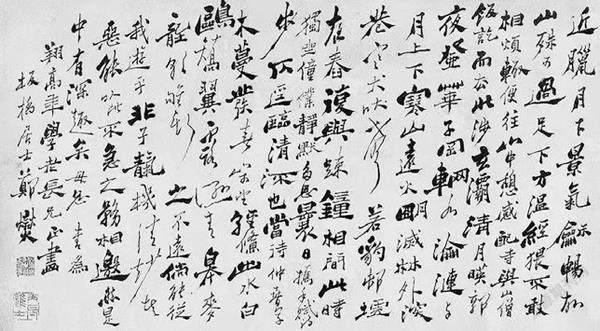

金农书法作品

金农这种侧锋方笔的运笔,不仅表现出沉着痛快、入木三分的功力,而且传达出天真野逸的山林气息。因此,我认为金农的书法风格主要是“疏野”。疏,侧重于他内心的思想基础和人生态度;野,侧重于他外在的行为举止和不拘的性格。这种“疏野”,不仅有别于正襟危坐、心满意足的“馆阁体”,也与随缘自适、高雅娴静的“旷达体”有所差别。如果说旷达往往以自我解嘲、及时行乐的方式来摆脱眼前的苦闷,多出现于“达则兼济天下”而遭遇暂时受挫的在朝官员中,那么疏野则采取超尘脱俗、不拘礼俗的方式,来淡化人世间的烦恼,多产生在“穷则独善其身”后而脱离仕途的在野文人中;如果说旷达只是表面的、暂时的或万般无奈的内心矛盾苦闷,仍可使人感触到一颗被名利枷锁牵累的寸心,那么疏野往往是经历了仕途风波后,对荣华富贵无牵无挂的态度。所以,金农的“疏野”风格是对儒家礼教纲常的一种蔑视;不是文人士大夫失意时的达观情态,而是甘愿身居市井、淡薄功名利禄的疏放情致。它的妙处在于既超脱尘嚣,又不离现实;既不苟苟营营,又非不通人情;既安于守拙,又带生活气息,从而以清新朴素的格调直抒胸臆,以一种自觉或不自觉的人生态度对抗和揭露当时社会的黑暗。这也恐怕是当时人们对金农“性逋峭,世以迂怪目之”的主要原因。

关于郑板桥,人们已经把他作为“扬州八怪”的突出人物作了说不完道不尽的高度评价,但无论是风雅说、怪道说、入画说、狂魔说、玩世不恭说,似乎都没有很好地把握住他那种具有深刻根基的批判现实主义思潮在强烈的书法个性里的升华。其实,正是这种与黑暗现实社会不协调的个性反抗,使其书法带有粗豪放浪、愤世嫉俗的异彩。

郑燮早年家境清贫,“时缺一升半升米”的穷困生活使他对社会的不均和人民的痛苦产生了愤慨,虽然他苦读经史,希望通过科举仕途去“立功天地,字养生民”,但直到乾隆元年(1736)他五十四岁时才考取进士,按理应点翰林,却又因书法不合馆阁体而外放知县。从他所用“康熙秀才”“雍正举人”“乾隆进士”“十年县令”“七品官耳”等印章里,可以看出他因这种腐败政治和黑暗社会而产生的内心痛苦。在他任山东范县和潍县知县时,因帮助农民胜讼及办理赈济而得罪官绅受到打击,终于在六十一岁时罢官而归。他回到扬州后无以为生,只能靠卖字画度日,唯不与权势豪富和官绅来往,而广泛交结在思想感情和精神气质上有共通之处的文人学者,因而形成了不滿现实、傲岸不驯的“怪”。

经历了仕途烦恼后的郑板桥,带有一种“久在樊笼里,复得返自然”的喜悦感,但更重要的是他对黑暗社会的控诉和批判,尽管这种批判是通过“倔强不驯之气”的书画来体现的,但却时时闪烁出某种思想解放的光辉。正是在这种半隐半贫的生活中,使他的作品一方面不脱文人雅士那种豁达超脱的风格,另一方面又有反映民间疾苦、生活艰辛的现实主义色彩。思想情趣的两面性和刚正不阿的做人之道,成为郑板桥从事书法创作时审美意念的凭借。

郑板桥号称有三绝,即在三方面造诣极深的画、诗、书,结成一个完整的艺术整体,形成所谓“三真”:真气、真意、真趣的特色。他的书法别具一格,字中有隶法,有楷法,正式的隶书鲜见,秀丽工整的楷书也少见,潇洒处像行书,纵横处像草书,参用隶、楷、行、草、篆诸体字形,再加入兰、竹画法的用笔,创造出与众不同的书体。这种板桥体,隶多于楷,行楷又融合,照他自己的解释是八分隶法只剩下六分半了,因此“自号六分半书”。由于他的书法真正将五体熔于一炉,使得人们在分析时往往扑朔迷离,很难区别。或说他“少工楷书,晚杂篆隶,间以画法”;或说他“狂草古籀,一字一笔,兼众妙之长”;或说他始学《瘗鹤铭》、黄鲁直(山谷),后以分书入行楷;或说他“以篆隶之法阑入行楷,蹊径一新,卓然名家,而不知者或以野狐禅目之”。从书法技巧上看,这些分析都有道理,他的字多在横画上用力,似有黄山谷家法;结体多带扁,转折较重,善用蹲笔,又比苏东坡瘦硬活泼;在强调左右欹斜抱合的结构基础上,参以长字长画,穷极外形变化,因此布局生动活泼,疏密有致,有偏有正,有宽有窄,甚至东倒西歪都是一气呵成,大有“乱石铺街”“星落银河”之势。

郑板桥书法作品

郑板桥的书姿变板滞僵硬为龙蛇飞动,不仅真行俱带篆籀意,如雪柏风松,挺秀出尘,而且波磔之中,带有石文兰叶,古秀独绝,引人入胜。与其说“板桥作字如写兰,波磔奇古形翩翻”,毋宁说“如灌夫使酒骂坐,目无卿相”。与其说他“蝉蜕龙变”“领异标新”的书法独创精神来源于兰竹画意,毋宁说他“狂狷不羁”“怪道奇生”的随意挥洒正是出于对馆阁、帖学盛行的逆反。他的字正是与其倔强傲岸的个性相通,也是他冲出枷锁敢于破格的最好注脚,使人有清新之风扑面而来的感觉。

郑板桥绘《竹石图》

然而,我不同意把郑燮这种个性解放和师法造化的书意,解释为怪杰聪颖过人的表现,或故作惊人的“野趣”的显示。虽然有人认为郑燮的书法“如秋花倚石,野鹤戛烟,自然成趣”;也有人认为他“乱玉铺阶”“堕魔入狂”,是以“野狐禅”来表现自成一家的疏野之致。但郑板桥笔法纵横驰骋、豪爽奔放,强调的是性灵的发挥;墨法酣畅淋漓,随机应变,注重的是不受成法束缚的创新;于清新疏放的文人形式里,呈现的是鄙弃礼法、悲慨峻切的率真风格。这与一味追求幽峭寒僻、孤寂清冷的隐士生活情趣截然不同,更与清心寡欲、与世无争的失意官宦思想格格不入。可以说,在郑燮雅谑可掬、谐趣横生的文字背后,包含着对世俗无情的揭露和讥刺,蕴含着因无法济世爱民而对黑暗政治的猛烈抨击。与其说他多少还有些儒家入世的积极思想,不如说他对现实生活的苦痛使其批判现实主义气息更加浓厚。也正因为如此,他那绝少雕琢而清新自然的书法墨迹才具有长久的生命力,既以明快豪放乃至荒率奔突的特点而独树一帜,又预示着清代书风将在馆阁、帖学的阴影笼罩里出现变革。