知识视角下大学跨学科课程演进及其特点

文雯 王嵩迪

摘 要:课程是从学科知识中选择一部分“最有价值的知识”组成教学内容。随着知识从混沌到形成清晰分类再到交叉融合,大学课程形态也发生着改变。当前,跨学科课程已成为世界范围内大学课程变革的重要趋势,被赋予培养复合型创新人才的重大使命。本文从知识角度回顾了大学跨学科课程的历史演进,厘清了跨学科与相关概念的区分,指出跨学科的本质在于实现知识整合,跨学科课程内容应凸显知识整合过程及结果,以培养学生跨学科思维与解决复杂问题能力为目标。未来需在把握跨学科课程本质特点上进一步提升课程质量,充分发挥跨学科课程人才培养的优势。

关键词:学科;知识整合;大学课程;跨学科;人才培养

面对科学技术的飞速发展以及愈加复杂的社会问题,单一学科知识愈发难以应对这一局面,社会对于复合型创新人才的需求愈加迫切,跨学科教育的重要性愈加凸显。课程学习作为高校人才培养中的基础性、关键性环节,也是培养跨学科人才的重要载体。但跨学科课程区别于传统单一学科课程,涉及两门及以上学科知识的交叉整合,课程知识内容的选择、组织以及传递更为复杂,因此首先需要从课程的本质问题即知识的角度梳理与厘清跨学科课程的内涵与特点,在充分认识跨学科课程本质特点的基础上开展跨学科课程建设,以提升跨学科人才培养质量。本研究从学科与大学课程、学科与跨学科以及跨学科课程三条进路逐层展开,梳理大学跨学科课程的演进历史及其概念内涵,并总结当前世界范围内大学跨学科课程开展的现实情况与研究中的问题,以期深化对大学跨学科课程的认识,有助于高校跨学科课程建设工作的开展。

一、知识的分类与整合:大学课程形态的历史演进

第一条分析进路立足学科与大学课程之间的关系。“学科”与“课程”的概念均具多重复杂性,而二者在“知识”这一本质层面上密切相连。学科代表了一种知识的分类体系,课程来源于学科,是从学科知识中选择一部分“最有价值的知识”组成教学内容,进而若干门课程①围绕一个培养目标组成课程群又构成了一个专业[1]。在漫长的历史发展中,知识从混沌状态到逐渐形成清晰的分类,再到彼此交叉整合,大学的课程形态也在发生着改变(见图1)。13世纪以前的中世纪大学只是学者行会,并没有统一的课程计划,教授的课程一般为“七艺”,包括三学(语法、修辞和辩证)四科(算术、几何、天文、音乐),初步体现出了知识的划分。这一时期尽管不同学派的办学目标各有侧重,但总体上体现了面向全体社会成员,促进和塑造个人全面发展的教育目标,即“教育目的是给所有公民以社会生活中平等的机会”[2]。到了13世纪,大学课程逐渐由大学规程或教皇敕令规定固定下来,不同大学之间的课程体系逐渐趋于统一,几乎都是围绕古希腊的“七艺”展开。文艺复兴与宗教改革之后,人性得到解放,知识活动的最高目的不再是证明神的伟大,而是为了实现理想人性,随之人文学科和世俗知识在大学课程中占据上风,新学科如希腊文、修辞学、诗歌、历史等被正式纳入大学课程。大学也不再以培养宗教人士和神学家为唯一目的,而是更强调塑造具有人文精神、通晓广博世俗知识的人才。其后,始于16—18世纪的英国科学革命与工业革命对大学课程产生了深刻影响。伴随着人类知识的持续增长,自然科学得以产生和繁荣,科学领域开始出现自然科学与人文科学的分野。自然科学研究自产生之日起便开始了迅猛扩张的历程,以牛顿力学为代表的近代科学在天文学、物理学与化学等领域取得了非凡的成绩,大学也开始设立自然科学的教授席位。到19世纪时,自然科学甚至成为科学的代名词,而传统的、具有形而上色彩的、以研究普遍性为要务的学科门类(有时被称为文科,有时被称为人文科学,有时被称为哲学,有时被称为文学或美文学等),却被认为不能创造任何实际成果而显得相对式微[3]。特别是在19世纪中后期,斯宾塞、赫胥黎等人认为英国传统教育空虚无用而进行批判和对科学技术的宣扬,掀起了影响广泛的“什么知识最有价值”的大辩论,严重冲击了古典教育并使得科学技术教育进入大学课程。由此,科学实用成为对大学课程知识选择的价值标准。

迈入20世纪,学科课程计划成为美国高等教育的固有特征。这一转变的发生受到学科结构不断制度化以及强调学科探索与研究的德国研究生教育模式的影响,出现了附属于特定研究领域的学者,在各自的学科领域进行深耕的同时开展所属学科的人才培養工作。此后,在20世纪和21世纪的大部分时间里,以学科为基础的分科教育表现为相互区分的不同专业、课程体系和单一学科课程,一直是高等教育的核心,以相互孤立的学科、概念、模型和范式为学生的教育划定了界限[4]。尽管学科领域随着时间的推移不断发展并产生了新的学科,但高等教育的学科结构基本保持不变[5]。而在大学专业化分科教育发展的同时也始终不乏批判的声音,尽管大学中设立的选修课体系被认为能够提供广泛的知识,但学生是否能够通过学习这些分科课程有效地整合各学科知识形成整体的能力仍然令人怀疑,这就催生了跨学科课程形态的出现。跨学科课程在大学中的出现与发展主要得益于发生在20世纪的三大潮流推动:20世纪初的通识教育运动、20世纪60年代的高等教育变革与20世纪80年代知识生产模式的转型。

20世纪初,在对美国大学中过度专业化教育的批判声中催生了通识教育,提出了培养“全人”的主张。第一次世界大战后的通识教育运动期间,改革者们强调跨学科学习可以把过度分化的学科知识结合起来,从而构成通识教育项目。在罗伯特·哈钦斯担任芝加哥大学校长期间,跨学科的通识教育成为芝加哥本科课程的主要特色,这些通识课程旨在为学生塑造清晰的认知框架,帮助学生整合多领域的知识。1919年,哥伦比亚大学率先开设了跨学科西方文明课程,随后跨学科的通识教育课程便广泛出现在了独立学院与大学之中[6]。今天,虽然通识教育运动一般不与“跨学科”概念直接联系,但其旨在将分离的学科知识加以整合的理念与跨学科教育的产生和发展有着极大的相关性。“跨学科”(interdisciplinary)这一术语直到20世纪20年代才在美国社会科学理事会(Social Science Research Council,简称SSRC)上被首次提出。该理事会在杜威、米德等芝加哥学派代表人物的倡导下成立,旨在对日益专业化的学科进行整合,尤其是面对愈加分化的社会科学,提出促进人类学、社会学、政治学、经济学、心理学等学科间的相互联系与渗透,推动跨学科的合作研究,创建跨学科的社会科学计划[7]。

其后,第二次世界大战的发生不仅成为美国高等教育发展的重要契机,也使跨学科教育迎来了新的机遇。战争的需要为美国跨学科研究提供了充足的资金支持,一些跨学科研究组织也得以繁荣发展,而其中最引人注目的跨學科学术创新便是“地区研究”的发展[8]。地区研究的出现具有明显的政治动机,美国为确保在全球范围内的霸主地位亟须了解不同地区的政治、经济与文化形式,从而也需要培养这方面的专家,因此地区研究不仅是一个学术领域,同时也是一个教学领域,通过开设跨学科课程培养该领域的专业人才。特别是到了20世纪60年代,面对人类社会出现的战争、犯罪、性别歧视、种族人口、社会福利等更加复杂的问题,单一学科难以给出满意的解决方案,跨学科研究以及相应的跨学科课程在美国研究型大学中迎来了发展高潮期。在课程上,这一时期的学生运动使大学承受着巨大的外部压力,指责大学课程专门化趋势越来越严重、对社会变化漠不关心,是冷酷无情、毫无人性的教育流水线的声音不绝于耳。于是在面对有关地区与种族、妇女以及其他文化研究课程的激烈争论中大学最终选择了妥协[6],这些跨学科课程的开设成为纲领性的富有特定价值观的存在,象征着变革、创新、进步与平等,大学开始向此前被边缘化的群体敞开了大门,当然这也意味着跨学科课程获得了在大学课程中的合法地位。

到了20世纪80年代,跨学科发展的推动力量发生了变化,新技术革命的浪潮为跨学科迅猛发展提供了强劲动力,人们对于以解决复杂科学问题和重大社会现实问题为导向的跨学科知识生产的诉求越来越强烈。吉本斯等学者形象刻画了这一知识生产方式的重大变迁,提出知识生产模式1与模式2。模式1即传统的以“学科”为导向的知识生产模式,而模式2则是在应用情境中生成且以“问题”为导向的知识生产模式,它是跨学科的而非单一学科或多学科的[9]。托尼·比彻进而指出,模式2知识的自然根据在大学外部,学术—工业—政府这种三重螺旋模式是任何国家和跨国发展策略在20世纪末和21世纪初的重要组成部分[10]。这意味着,如果说此前的大学课程还一度紧跟传统的学科结构,那么在此潮流下则越来越多地开始寻找新的课程结构。外部利益相关者的介入程度达到了前所未有的深度,大学需要重新确定学生需要学习什么知识和技能才能为未来做好准备。培养具有广阔学科视野的创新型人才成为应对愈加复杂的世界问题的现实需要,成为提升一国科学创新能力与竞争力的重要手段,也成为后工业时代高等教育课程改革和发展必须回应的时代要求。总而言之,随着历史发展过程中知识的不断分化与整合、知识生产模式的转型以及大学人才培养理念的更替,大学课程形态也在不断发生变革。现代大学越来越从“象牙塔”走向“服务站”,回应着外部世界的要求,跨学科课程也成为大学课程变革的重要趋势。

二、跨学科内涵及其知识整合特点

第二条进路梳理并明晰跨学科的内涵与特点。关于“跨学科”这一概念学界尚未形成统一的认识,但目前一些已赢得广泛认可的权威定义可以帮助我们把握跨学科的核心内涵。1972年,经济合作与发展组织(OECD)下属组织教育研究与创新中心(CERI)出版了《跨学科:大学中教学与研究的问题》一书,该书被认为是现代关于跨学科探讨的开端,其中指出“跨学科是形容两种或以上学科互动的形容词,这种互动可能从简单的思想交流到概念、方法、程序、认识论、术语、数据的相互整合,以及相当大领域的研究和教育组织方式的整合。跨学科群体由在不同知识领域(学科)接受培训的人员组成,他们使用不同的概念、方法、数据和术语,通过不断交流共同努力解决同一问题”[11]。1997年,Klein和Newell在《本科课程手册》中给出了关于跨学科研究的首个定义:“跨学科研究可以被定义为回答问题、解决问题或解决一个过于宽泛或复杂而无法由单一学科或专业充分处理的主题的过程……它利用多学科视角,通过构建更全面的视角整合他们的见解”[12]。2005年,美国国家科学院在其发布的《促进跨学科研究》报告中在该定义的基础上进一步强调,跨学科研究“不只是将两门学科粘在一起来制造一个产品,而是思想和方法的整合、综合,这样的研究才真正是跨学科研究”[13]。近日,国务院学位委员会印发了《交叉学科设置与管理办法(试行)》,首次对交叉学科的内涵进行了界定,明确提出,交叉学科是在学科交叉(即跨学科)的基础上,通过深入交融,创造一系列新的概念、理论、方法,展示出一种新的认识论,构架出新的知识结构,形成一个新的更丰富的知识范畴[14]。从这些定义中不难发现对跨学科内涵的共性认识,即“跨学科”的起点一定是涉及两个或多个学科或研究领域,包括这些学科领域中的概念、方法、术语等。但对于如何才是“跨”存在不同观点,一般强调这种“跨”并非两门或多门学科的简单累加、对话或相互作用,而是真正实现学科间的整合(integration),可对于如何才是跨学科需要实现的“整合”目前的诸多定义仍是语焉不详。

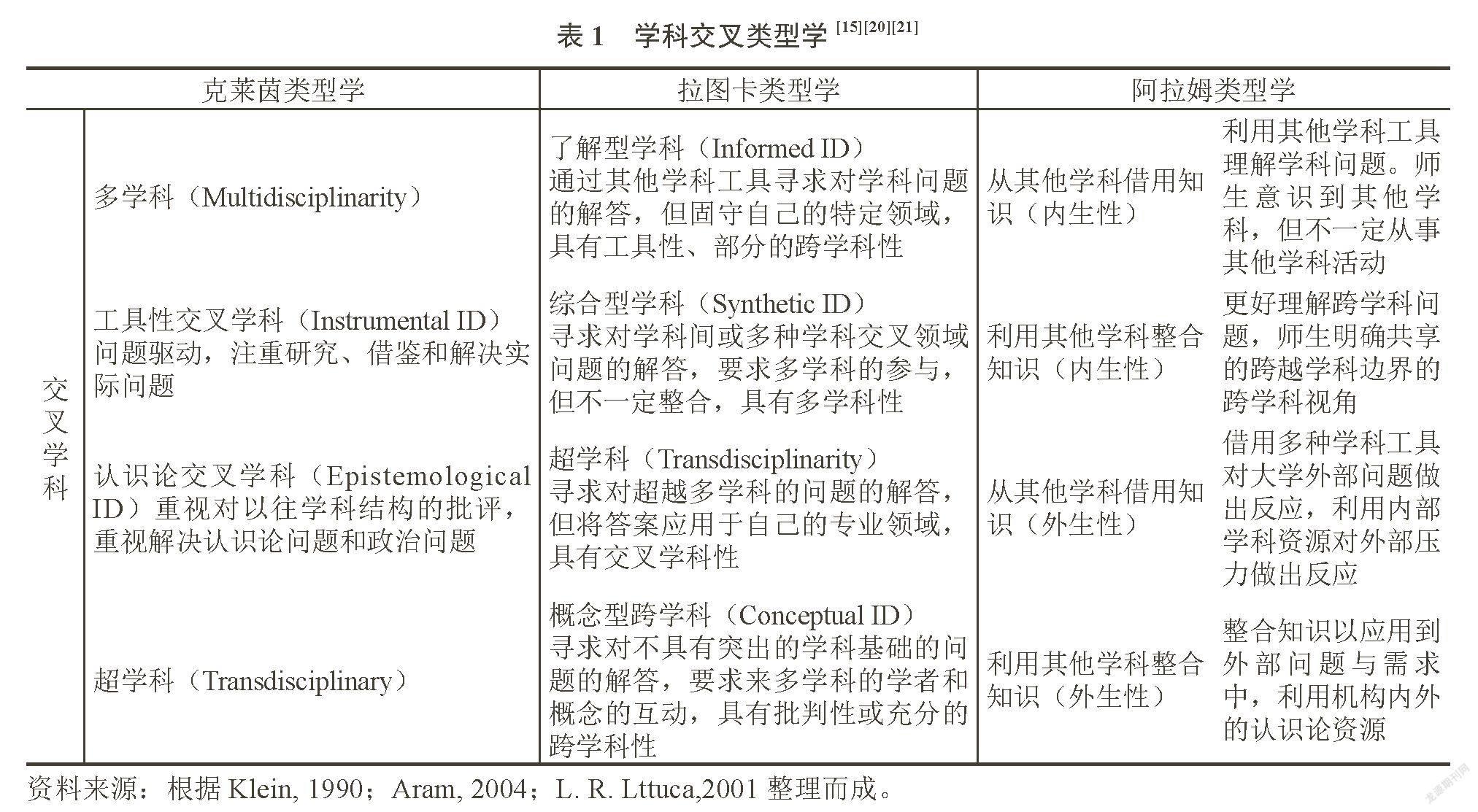

既然难以从正面对跨学科意义上的“整合”进行直接界定,我们可以从反面即回答什么不是跨学科意义上的“整合”来对这一问题进行厘清。这里需要将跨学科与三个相近概念相区分,即交叉学科、多学科以及超学科三种学科交叉类型[15-17],在此基础上我们能够进一步明晰跨学科其知识“整合”的本质特征。首先,交叉学科/横向跨学科(cross-disciplinary)关注单一学科的认知工具无法应对的问题,但其在现有学科与所借用的学科在认识论建构上缺乏整合,即没有做出创造新的范式以应用于解决相似问题的努力,相关学科只是作为一种工具被严格限制在最适合他们的概念或方法出现的地方,学科交叉只是一种被动的建构而不是一种积极的创造[18]。比如一些研究者借用某个领域常用的研究方法以提高对自己研究领域的数据收集与分析能力;生物课上引入化学概念来解释光合作用的过程等。多学科(multidisciplinary)同样要求来自两个或多个学科的参与,但各种学科被并列起来置于平行框架内,只是从不同的角度研究同一问题,相互之间尚未产生有机的联系,彼此之间是一种共享而非协作的关系。目前,高校中许多所谓的“跨学科”课程实际上仍属于多学科课程,比如本科生的通识课程、以传统学科为基础跨学科选修课程等,这些课程只是以序列的形式排列组合,使学生同时拥有不同学科的知识,但却把整合的关键性任务留个学生自己完成。超学科(transdisciplinary)概念在20世纪70年代被提出,与其他三种类型不同,它指向另外一种知识生产模式,也有学者将其称为知识生产模式3[19]。超学科旨在消除大学边界使知识能够在大学之外获得更多应用,它关注的焦点是利用不同学科以及从业者来解决现实世界的问题,它强调的重点已超越了学科范式的整合而是系统性解决生活世界中的宏大且复杂的问题,比如解决气候变化、生物多样性丧失、贫困、安全等问题。可见,交叉学科、多学科以及超学科与跨学科在涉及不同学科知识的具体组织连接方式上相区别,跨学科要实现的知识整合更加强调来自不同学科知识之间有机的互动与重构,创生出全新的认识论与知识结构。表1进一步比较了克莱茵、拉图卡以及阿拉姆三位学者的学科交叉类型学,这些分类虽然在命名上各不相同,但从概念内涵上可以看出,本质上仍然是围绕着跨学科、交叉学科、多学科以及超学科的特点进行区分的。

三、跨学科课程的概念界定

第三条进路结合大学课程发展规律与跨学科属性,对大学跨学科课程进行界定。从研究领域进入教育环节,跨学科教育的内涵也凸显着跨学科的本质属性。Rhoten等人将跨学科教育界定为“一种课程设计与教学的模式,在该模式下,单个教师或团队对两门或多门学科或知识体系的信息、资料、技术、工具、观点、概念或理论进行辨识、评价并整合,以提高学生理解议题、处理问题、创造新方法和解决方案的能力,而那些解决方案超出了单门学科或单个教学领域的范围”[22]。Lttuca指出,“跨学科教育的核心是知识的整合,其过程需要多学科跨越知识边界主动作用,其目标是培养学生不仅能够从不同的视角看待事物,而且能够形成鉴别、比较、联系、综合等解决复杂问题的能力。”[15]课程是大学教育中的关键环节,跨学科课程集中体现了跨学科教育的培养要求。Newell进一步将跨学科课程定义为“批判性利用两种或以上的学科并且最终整合不同学科见解的课程”[20]。从跨学科研究的定义到跨学科教育再到跨学科课程的定义可见,从知识的生产环节进入知识的重新组织与传递环节,不变的是对知识整合这一跨学科核心特质的强调。因为课程教学本身就是对高深知识产生过程中关键的环节进行提取,系统地、条理清晰地再现知识的发展脉络,突出重点和难点,从而帮助学生快速掌握高度抽象的内容[23],而整合是跨学科研究中知识生产创新的关键环节,在跨学科课程中就需要教师把这种知识整合的过程与结果,作为“最有价值的知识”传递给学生,才能真正通过课程实现跨学科人才培养。

由此,在充分把握大学课程属性与跨学科知识整合特点的基础上,本研究从两个维度上总结跨学科课程的特点。首先,跨学科课程凸显知识整合的进程,即跨学科课程中所涉及的不同学科的知识要进行跨越学科边界的主动作用,如概念的互动、重构,批判性分析或创建新共识,而非仅在方法层面进行简单搬用,或在认识论层面上并置;此外,跨学科课程强调知识整合的结果,即课程知识的整合旨在培养学生不仅能够从不同的视角看待事物,形成对特定现象更全面的、全新的认识,而且能够形成鉴别、比较、联系、综合等解决复杂问题的能力,而非仅仅是实现对单一学科问题的修订。尽管在现实的跨学科课程构建中由于课程目标、学科特点以及所面向的主题等方面不同而存在着不同程度的整合,但仍可以在进程与结果两个维度上对跨学科知识“整合”是否真正发生予以把握,以区别于多学科课程等其他类型的课程形态,进而更好地实现跨学科人才的培养。綜上,本研究认为,跨学科课程是由两门及以上学科知识进行概念、方法、理论等层面的互动、重构或创建新的共识,从而整合不同学科见解,以培养学生跨学科思维与解决复杂问题能力的课程。

四、当前大学跨学科课程开展情况与研究观照

进入21世纪,跨学科课程实践正在世界范围内的大学中如火如荼地展开,特别是各国政府已认识到跨学科课程在培养创新人才方面的重要性,积极对跨学科教育教学实践予以大力支持,在研究生教育阶段表现得尤为突出。20世纪90年代美国国家科学基金会就启动了“研究生教育与科研训练一体化项目”(Integrative Graduate Education and Research Traineeship Program, IGERT),对大学中的跨学科研究和跨学科研究生培养活动提供资金支持,并在学科目录中为一些跨学科专业预留了位置[24]。2009年美国科学研究委员会(NRC)明确指出,包括生命科学、生物学在内的美国高等STEM(科学、技术、工程和数学)教育界应尽快形成广泛共识,认清开展跨学科教学对于解决诸多教学与学习问题的重要意义[25];英国在21世纪初也相继出台了一系列政策支持跨学科的发展,比如科研联合委员会(The Joint Research Council)发布的《促进跨学科研究与教育》报告,以及工程和物理科学研究委员会(EPSRC)在过去25年中累计资助了50 000多名参与跨学科项目的研究生;南非国家研究基金会(NRF)也同样将跨学科教育摆在优先发展地位,大力支持研究生进行跨学科课程学习与追求创新型知识生产形式[26]。近年来,我国政府也颁布了相关政策支持与引导高校的跨学科人才培养,如2017年的《国家创新驱动发展战略纲要》,2018年提出全面推进新工科、新医科、新农科、新文科“四新”建设等,都对发展跨学科教育、促进学科专业交叉融合提出了明确要求。国内一些研究型大学也在跨学科研究生教育上进行了探索实践,如北京大学成立了前沿交叉学科研究院,清华大学成立了交叉信息研究院,天津大学推出“完全学分制”鼓励研究生跨学科学习等。基于此,一些学者甚至指出,目前高等教育中盛行的跨学科活动俨然成为“跨学科的军备竞赛”[27]。不过,在以学科为基本组织结构的现代大学中进行跨学科教育仍然充满挑战,特别是在跨学科课程建设实践中还存在一系列问题亟待澄清与解决。

在学术研究层面,关于大学跨学科课程的国内外研究中,整体来看,美国学者关注本科水平的通识教育多而研究生水平的跨学科课程较少,英国在研究生跨学科课程上的研究更为普遍[28],而我国目前主要集中于对研究生跨学科人才培养体系建设的研究,附带有对课程建设环节的讨论,但尚未在跨学科课程方面有足够针对性和深入的探讨。梳理已有大学跨学科课程研究的问题观照,主要体现在三个方面:

首先是关于跨学科课程建设必要性的讨论。跨学科课程的功能和价值被紧密地与21世纪知识经济的发展和对人才能力的需求联系在一起。一系列的实证研究证实,跨学科课程不仅能够传授学生整合多种学科的知识体系,还能培养学生更强烈的求知欲与学习动机、更积极的学习态度、更强大的解决问题的能力和更卓越的学习成绩[29-32]。演绎推理[33]、综合思

维[34]、批判意识[35]等高阶能力被认为是跨学科课程学习的必然结果,是使学生为未来工作与生活的多样性、复杂性做好准备的必由之路。然而,不少研究也指出,当前大学课程设置中包含了大量的选修课,也提供了多种类型的项目实践机会,却未有足够的跨学科课程教学来指导和支持学生整合已有知识与习得整合的能力,而是将这项任务完全交给学生自己完成,降低了跨学科学习发生的可能及其效能[36]。特别是在研究生、博士生教育阶段,专深知识的整合需要教师的通力合作并通过连贯性的、体系化的课程内容设计传授给学生[37]。综上可见,跨学科课程建设对提高人才培养质量具有极强的现实意义。

其次是关于跨学科课程建设的挑战及其模式的研究。在以学科为基本组织形式的现代大学中构建跨学科课程必然存在巨大挑战。一方面在知识层面上具有挑战性,因为需要整合多种知识体系,同时促进学生的高阶思维和多种能力的发展。这意味着不同学科背景的教师之间需要密切合作,对于不同学科知识之间的张力进行调和,在教学目标和内容安排上达成共识。此外,为了实现能力培养目标,还需要对教学方法进行相应创新,如基于主题的团队教学、探究式学习、体验式学习、团队合作学习、基于问题的学习等[28]。另一方面,跨学科课程建设也面临着组织层面的挑战[38-39]。学科的背后是一群人,学科制度的确立涉及权力与资源的分配问题,而跨学科课程建设打破原有学科组织边界,必将冲击固有的权力体系,牵涉一系列利益相关者的利益分配。因此,诸多研究对于组织层面的挑战进行分析,包括院系合作机构的建立、人员的分配、教师的评价、薪酬与奖励机制的设置等[20]。针对这些艰巨的挑战,学者们也纷纷提出了跨学科课程建设的可能模式,如Jacobs和Borland提供了一个以跨学科为核心的课程开发框架,包括选择一个核心主题作为跨学科经验的基础;头脑风暴处理所选主题的学科关联;确定指导性问题,以定义范围并概述主题顺序;确定并概述活动,以便深入探讨主题[40]。Kirkpatrick提出跨学科课程设计中的十个通用点,包括建立学习需求、定义学习目标、确定适当的主题内容、选择合适的讲师、评估课程等[41]。郝莉等人就新工科背景下跨学科课程建设从教学设计、教师发展、课程计划等方面给出了实施方案[42]。

最后是关于跨学科课程知识整合的探究。知识的整合问题被认为是跨学科课程构建最本质和核心的问题,它直接关系到课程的质量以及课程目标的实现。有学者指出,在跨学科问题探讨的几十年中,虽然学界和政府对于发展跨学科教育的呼声不断,却很少深入到究竟跨学科课程究竟应该教授什么知识这一本质性问题上[32]。最近十年间,一些研究开始将讨论的焦点放在了课程内容的设计上,特别是Young和Muller等人开启的对“将知识带回来”[43]的课程和“基于知识的课程”[44]的讨论得到了广泛关注,研究者们开始深入知识层面分析跨学科课程知识究竟应如何进行选择、整合和传递的问题。譬如,Nikitian利用美国高水平大学跨学科专业课程的數据区分了情境化、概念化和以问题为中心三种跨学科课程知识整合与传递的基本方法[45];更多的研究者借用伯恩斯坦的边界理论讨论了不同类型知识在进行跨边界整合中的特点,譬如Gantogtokh和Quinlan指出“强分类”学科的整合需要学者之间更紧密的互动和协作,并且整合的程度在不同类型的跨学科课程中会有不同表现[28]。

综上,虽然对于“跨学科”概念本身以及在大学中开展跨学科课程建设的价值仍存在部分争议,但在全球市场的迫切需求与各国政府的大力鼓励与支持下,世界各地的高校已然纷纷开始了跨学科课程建设的实践,踏上了大学课程转型发展的探索之路。而对于实践中出现的种种问题与挑战,需要未来更加丰富的讨论与研究予以支持,尤其要回应跨学科课程如何实现在知识创生与创新能力等高阶能力培养上的特殊使命,从根本上提升大学跨学科课程的质量,充分发挥出跨学科课程的优势。

注释:

① 本研究中的“课程”与“跨学科课程”均指代的是单数的某一门具体课程。

参考文献:

[1] 周光礼. “双一流”建设中的学术突破——论大学学科、专业、课程一体化建设[J].教育研究,2016,37(5):72-76.

[2] 贺国庆,王保星,朱文富,等. 外国高等教育史:(第二版)[M]. 北京:人民教育出版社,2006:14.

[3] 王升平.社会科学的发展趋势:分化抑或整合?——评沃勒斯坦等《开放社会科学—重建社会科学报告书》[J].社会科学管理与评论,2012(2):104-109,112.

[4] BAKER W D, DÄUMER E. Designing interdisciplinary instruction: Exploring disciplinary and conceptual differences as a resource[J]. Pedagogies: An International Journal, 2015, 10(1):38-53.

[5] HOLLEY K A. Interdisciplinary curriculum and learning in higher education[A]//In G. Noblit (ed.) Oxford research encyclopedia of education[C]. Oxford: Oxford University,2017:20.

[6] 亚瑟·科恩. 美国高等教育通史[M]. 李子江,译. 北京:北京大学出版社,2010:31.216.

[7] J.T.克莱因. 跨越边界:知识·学科·学科互涉[M]. 姜智芹,译. 南京:南京大学出版社,2005:12.

[8] 华勒斯坦. 开放社会科学[M]. 刘锋,译. 北京:生活·读书·新知三联书店,1997:40.

[9] 迈克尔·吉本斯,卡米耶·利摩日,黑尔佳·诺沃提尼,等. 知识生产的新模式[M]. 陈洪捷,沈文钦,等,译. 北京:北京大学出版社,2011:3-5.

[10] 托尼·比彻. 学术部落及其领地[M]. 唐跃勤,等,译. 北京:北京大学出版社,2008:8.

[11] OECD. Interdisciplinarity: Problems of Teaching and Rese arch in universities[M]. Paris: OECD Publications, 1972:26.

[12] KLEIN J T, NEWELL W H. Advancing interdisciplinary studies[A]// In J. Gaff, J. Ratcliff (eds.) Handbook of the undergraduate curriculum: A comprehensive guide to purposes, structures, practices, and change[C]. San Francisco: Jossey-Bass, 1997: 393-415.

[13] National Academy of Sciences. Facilitating Interdisciplinary Research[M]. Washington, DC: The National Academies Press, 2005:48.

[14] 教育部. 国务院学位委员会关于印发《交叉学科设置与管理办法(试行)》的通知[EB/0L].(2021-12-06)[2022-03-27].http://www.gov.cn/xinwen/2021-12/06/content_5656041.htm.

[15] LATTUCA L R. Creating interdisciplinarity: Interdisciplinary research and teaching among college and university faculty[M]. Nashville: Vanderbilt University Press, 2001:115.

[16] 凯瑞·A霍利. 理解高等教育中的跨学科挑战与机遇[M]. 郭强,译.上海:同济大学出版社,2012:20.

[17] KOCKELMANS, J. Interdisciplinary and Higher Education[M]. University Park: The Pennsylvania State University Press,1979:306.

[18] NEWELL W H, GREEN W J. Defining and teaching interdisciplinary studies[J]. Improving college and university teaching, 1982, 30(1): 23-30.

[19]黄瑶,马永红,王铭.知识生产模式Ⅲ促进超学科快速发展的特征研究[J].清华大学教育研究,2016,37(6):37-45.

[20] NEWELL W H, DOTY W G, KLEIN J T. Interdisciplinary curriculum development[J]. Issues in Interdisciplinary Studies, 1990(8). 69-86.

[21] ARAM J D. Concepts of interdisciplinarity: Configurations of knowledge and action[J]. Human Relations, 2004, 57(4): 379-412.

[22] RHOTEN D, BOIX MANSILLA V, CHUN M, et al. Interdisciplinary education at liberal arts institutions[J]. Teagle Foundation white paper, 2006(13): 2007.

[23] 周序.大學知识的确定性与教学改革的方向[J].现代大学教育,2017(5):9-17,112.

[24] HOLLEY K.A. The longitudinal career experiences of interdisciplinary neuroscience PhD recipients[J]. The Journal of Higher Education, 2018,89(1):106-127.

[25] NEW N , REVOLUTION B . A New Biology for the 21st Century - NCBI Bookshelf[M]. Washington DC: National Academies Press, 2009:40.

[26] HOLLEY, KARRI A. The Interdisciplinary PhD: Processes, Outcomes and Challenges[M]. Stellenbosch: The Global Scholar, 2021:175.

[27] RHOTEN D, PFIRMAN S. Women in interdisciplinary science: exploring preferences and consequences[J]. Research Policy, 2007,36(1):56-75.

[28] GANTOGTOKH O, QUINLAN K M. Challenges of designing interdisciplinary postgraduate curricula: case studies of interdisciplinary master’s programs at a research-intensive UK university[J]. Teaching in Higher Education, 2017,22(5):569–586.

[29] AUSTIN J D , HIRSTEIN J, WALEN S. Integrated mathematics interfaced with science[J]. School Science and Mathematics, 1997(1):45–49.

[30] BARAB S A, LANDA A. Designing effective interdisciplinary anchors[J]. Educational leadership, 1997, 54(6):52-55.

[31] BREW A. Disciplinary and interdisciplinary affiliations of experienced researchers[J]. Higher Education, 2008, 56(4):423-438.

[32] MILLAR V. Interdisciplinary curriculum reform in the changing university[J]. Teaching in Higher Education, 2016, 21(4):471–483.

[33] ASTIN A W. What matters in college?[J]. Liberal Education, 1993,79(4):4-15.

[34] SILL D J. Integrative thinking, synthesis, and creativity in interdisciplinary studies[J]. The Journal of General Education, 1996, 45(2):129-151.

[35] MANSILLA V B, DURAISING E D. Targeted assessment of students' interdisciplinary work: An empirically grounded framework proposed[J]. The Journal of Higher Education, 2007, 78(2):215-237.

[36] ASHBY I, EXTER M. Designing for interdisciplinarity in higher education: Considerations for instructional designers[J]. TechTrends, 2019, 63(2):202-208.

[37] 李愛彬,梅静.博士生跨学科课程实施:内在逻辑、现实困境与突破路径[J].研究生教育研究,2020(3):29-34.

[38] HOLLEY K A. Understanding interdisciplinary challenges and opportunities in higher education[J]. ASHE Higher Education Report, 2009, 35(2):1-131.

[39] WHITE A. Interdisciplinary Teaching[M]. San Francisco: Jossey-Bass. New Directions for Teaching and Learning, 1981:8.

[40] JACOBS H H, BORLAND J H. The interdisciplinary concept model: Theory and practice[J]. Gifted Child Quarterly, 1986, 30(4):159-163.

[41] BAISHYA A. Interdisciplinary curriculum: Growing need for higher education systems[J]. European Journal of Educational Sciences, 2014, 1(2): 153-160.

[42] 郝莉,冯晓云,宋爱玲,李君.新工科背景下跨学科课程建设的思考与实践[J].高等工程教育研究,2020(2):31-40.

[43] YOUNG M. Bringing knowledge back in: From social constructivism to social realism in the sociology of education[M]. London: Routledge, 2007:102.

[44] YOUNG M, MULLER J. On the powers of powerful knowledge[J]. Review of education, 2013, 1(3): 229-250.

[45] NIKITINA S. Three strategies for interdisciplinary teaching: contextualizing, conceptualizing, and problem‐centering[J]. Journal of curriculum studies, 2006, 38(3):251-271.