黄河流域生态补偿现状及科学问题

杨耀红, 刘盈, 代静, 曾怡

(1.华北水利水电大学 水利学院,河南 郑州 450046; 2.河南省黄河流域水资源节约集约利用重点实验室,河南 郑州 450046)

黄河流经青海等九个省(区),所流经区域是我国重要的粮食生产核心区、资源能源富集区,也是我国重要的经济地带和生态屏障。2019年9月,我国开始实施黄河流域生态保护和高质量发展国家战略,要让黄河成为造福人民的幸福河,强调中游污染严重地区要下大力气治理。中共中央政治局2020年8月31日召开会议,审议《黄河流域生态保护和高质量发展规划纲要》,会议指出要统筹推进山水林田湖草沙综合治理、系统治理、源头治理,改善黄河流域生态环境。“十四五”规划提出,扎实推进黄河流域生态保护和高质量发展,加大上游重点生态系统保护和修复力度,开展农业面源、企业、城镇水污染治理工作。

由于黄河本身的自然条件和沿黄区域社会发展条件限制,黄河的治理任务繁重。一方面,生态环境脆弱。黄河源区受海拔、气候、地貌和人类活动的影响,生态脆弱,上中游荒漠化、沙化土地集中分布,且黄河流经黄土高原,造成中游区域土质疏松,水土流失严重[1];另一方面,沿黄省份部分地区水污染严重、治理难度大,且水污染问题层出不穷。再者,黄河流域部分地区经济发展情况相对滞后,黄河流域上游、中游农区贫困人口多、贫困程度深,且具有明显的空间集聚特征。为推动黄河流域综合治理、系统治理、源头治理,实现水污染治理和生态环境改善的目标,需要建立相应的利益补偿与激励约束机制[2]。

在对流域生态补偿研究现状总结的基础上,梳理黄河流域生态补偿的研究现状和实践现状,分析黄河流域生态补偿中存在的问题,进一步提炼出需要研究的科学问题。对这些问题的研究,有助于解决黄河流域水污染和生态保护问题,助推黄河流域生态保护和高质量发展。

一、流域生态补偿研究文献综述

(一)国内流域总体研究现状

由于流域的整体性和多个、多级政府管理的区域化,造成跨界水污染具有区间外溢特性。流域生态补偿通过协调多个、多级政府间利益,促进区域协同合作,实现可持续性发展[3]。国内流域生态补偿研究重点在于补偿主体和补偿模式两方面。

在补偿主体研究方面,由于在水资源开发利用过程中,涉及许多主体,易造成各主体间利益冲突,导致对水资源的欠合理开发与使用。因此学者们基于利益相关者理论,对流域生态补偿机制涉及的利益相关者进行分析,确定补偿的主体和客体。宏观层面,不考虑具体地区特性,构建政府、市场主体和社会公众组织三元补偿主体分析框架[4]。微观层面,基于实证研究分析某一地区补偿主体和客体的支付意愿和受偿意愿评测及影响因素分析[5]。

在补偿模式研究方面,集中以政府补偿为主的补偿模式。主要考虑上下游政府之间的补偿协调问题,如考虑下游政府对上游政府提供生态补偿时对上下游合作治理环境的影响[6],以及中央政府补贴基础上集中式、无成本分担式和引入成本分担模式下,上下游政府的最优治污投入和流域经济收益大小关系[7]。

(二)黄河流域研究现状

黄河流域的生态补偿研究主要从宏观和微观两个层面展开。宏观层面主要分析了生态补偿类型,并探讨了补偿的重点领域,补偿机制建设的重点与思路和补偿资金的测算思路。韩艳利等指出黄河流域生态补偿的重点领域应包括水源涵养与保护区、水土保持、重大工程建设、黄河下游滩区等[8];董战峰等在评估黄河流域生态补偿机制建设主要问题的基础上,概括了黄河流域生态补偿建设的基本思路、重点方向和实施路径[9];杨玉霞等讨论了流域尺度黄河流域水生态补偿资金测算思路[10]。

微观层面主要研究了流域某段或某个地区的补偿模式和补偿标准。赵彦彦等讨论了黄河下游滩区的补偿内容和补偿标准确定问题[11];庄元等从能源开发和退耕还林还草两个方面探讨陕北黄土高原生态补偿机制的建立和完善问题[12];陈艳萍等把黄河上游甘肃段部分企业作为补偿客体,调研了企业生态补偿参与意愿和受偿水平[13];蒙吉军等评估了黑河中游退耕还林后区域水源涵养、土壤保持和气体调节的生态系统服务增量,并推导出了退耕还林补偿曲线[14];徐瑞璠等基于渭河流域城镇居民的调研数据,分析了风险感知和政府信任对其生态补偿支付水平的影响[15]。

二、黄河流域生态补偿实践现状分析

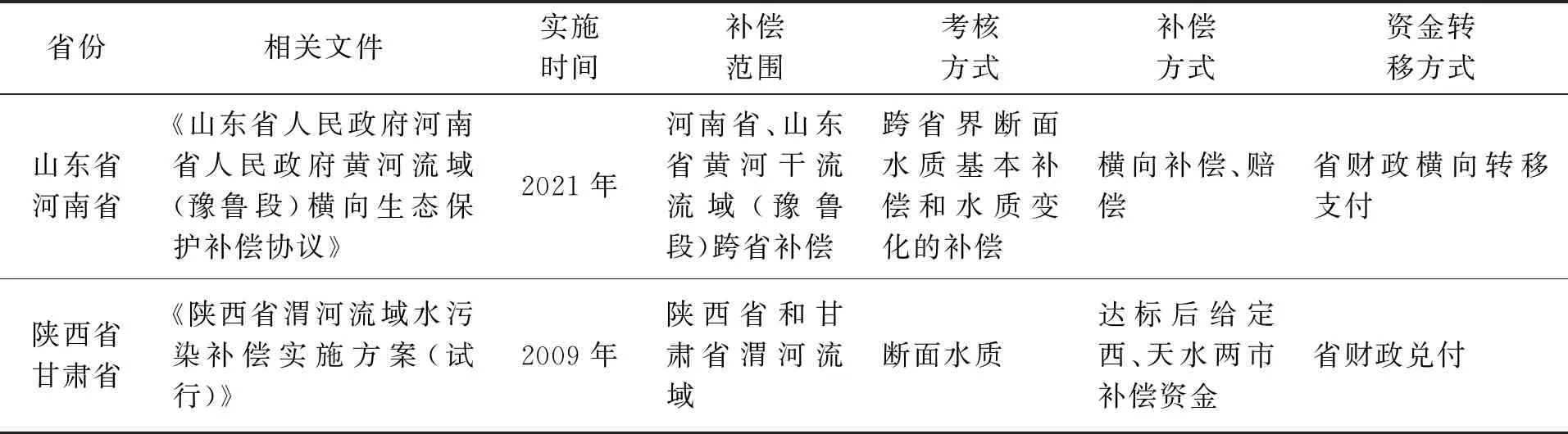

在黄河流域的生态补偿机制中,国家层面的有财政部、生态环境部、水利部和国家林草局四部门制定的《支持引导黄河全流域建立横向生态补偿机制试点实施方案》,以激励各省建立生态补偿机制;省级层面的有沿黄九省(区)针对黄河干流和支流的跨省生态补偿机制,也有针对各省(区)内黄河流域实施的生态补偿机制(如表1、2所示)。

表1 沿黄9省(区)针对黄河流域的跨省生态补偿机制

(一)跨省(区)生态补偿机制

跨省(区)生态补偿机制包括黄河干、支流上下游相邻省(区)生态补偿机制两个方面。黄河干流跨省(区)生态补偿机制方面,河南省和山东省首次建立了针对黄河干流的跨省生态补偿机制,签订《黄河流域(豫鲁段)横向生态保护补偿协议》,以刘庄国控断面(河南省与山东省黄河干流跨省界国控断面)水质为考核依据,分为水质基本补偿和水质变化补偿两部分,补偿金额达1亿元。黄河流域(豫鲁段)横向生态保护补偿协议有利于黄河水质改善,有利于推动黄河上中下游同治格局的建设,对黄河全流域健全完善“保护责任共担、流域环境共治、生态效益共享”的横向生态补偿机制具有示范意义。黄河支流跨省(区)生态补偿机制方面,主要是针对渭河流域,陕、甘两省建立了流域生态补偿机制,在确定上年度甘肃入陕的水质全年达到Ⅲ类标准后,陕西省给甘肃省定西、天水两市每年各兑付400万元生态补偿资金。

表2 沿黄9省(区)内黄河流域的生态补偿机制

(二)省(区)内生态补偿机制

沿黄各省(区)制定的生态补偿机制的特点体现在补偿主体和补偿模式两个方面。

补偿主体方面,由各级政府以纵向方式开展实施。具体为省级政府出台相关政策,对考核方式和标准进行界定,各市县根据省级政府出台的政策制定更详细的实施方案。如河南省出台《河南省水环境质量生态补偿暂行办法》,对河南省行政区域内淮河、海河、黄河和长江四大流域18个省辖市、10个省直管县(市)及南水北调中线工程河南段的水环境质量生态补偿进行规定,在此基础上,洛阳市、焦作市等参考本办法制定了本辖区内市对县(市、区)水环境质量生态补偿办法和考核机制。

补偿模式包括核算方法、补偿方式和资金转移方式三个方面。

核算方法多数基于水质目标进行核算,少数根据水量和水质一体式核算。核算方法中根据水质目标进行核算具体分为三种方式:第一种根据水质达标与否给予固定数额的补偿和赔偿资金,此种方式应用最多。第二种根据水质提升等级进行阶梯式补偿,如河南省出台的《河南省水环境质量生态补偿暂行办法》,根据年度地表水考核断面目标值,每提升一个等级,给予固定数额的补偿金。第三种为根据断面考核指标(如氨氮、化学需氧量等超标浓度)进行阶梯式补偿。陕西省政府出台《陕西省渭河流域水污染补偿实施方案(试行)》在省内以化学需氧量、氨氮和溶解氧为考核因子,超过污染物浓度控制指标值的市政府向省财政缴纳污染补偿资金。此外,还有综合以上三种方式的,如内蒙古自治区出台的《内蒙古自治区重点流域断面水质污染补偿办法(试行)》以2014年年均水质类别作为水质考核标准(Ⅰ—Ⅴ类以类别计),当月水质超过考核目标即缴纳补偿金50万元,递增超标一个水质类别增加50万元,劣Ⅴ类以指标值计算。核算方法中根据水量和水质一体式的有青海省政府出台《西宁市南川河流域水环境生态补偿方案》,大南川水库按供水量进行补偿,水量补偿实行阶梯价格,并以南川河水质监测断面,以断面总磷、氨氮和化学需氧量三个监测因子每月达标情况作为补偿依据。

补偿方式分为单项补偿、补偿赔偿、奖罚、奖补罚四种方式。补偿方式中涉及单项补偿方式的有:青海省政府出台的《三江源生态补偿机制试行办法》《青海省重点生态功能区转移支付试行办法》,补偿资金由省财政厅直接进行拨付;奖罚模式和奖补罚模式多用于省内的生态补偿,按照水质达标情况省财政厅进行资金奖励、补偿或赔偿。

资金转移方式为省(区)财政横向或纵向转移支付,具体为跨省(区)间的资金转移方式为省(区)财政间进行横向转移支付。省(区)内的资金转移方式有省(区)财政厅直接拨付,收取、奖励,扣缴发放,从公共预算中扣除等。

三、黄河流域生态补偿现状存在的问题

从黄河流域生态补偿的研究和实践现状分析,尽管补偿机制的建立取得很大的进展,但仍存在一些问题。

第一,补偿机制缺乏系统性的顶层设计。主要体现在跨省(区)和跨流域两个方面:一是缺乏流域内跨省(区)的补偿机制顶层设计。目前,沿黄区域的生态补偿主要表现是“一省一策”,沿黄九省(区)中的八个省(区)发布了关于黄河流域的省(区)内补偿制度,且有了探索性进展,但各省(区)补偿机制内容和推进进度差别较大,缺乏省际补偿机制,缺乏全流域跨省(区)补偿机制的系统性顶层设计。二是缺乏跨流域的补偿机制顶层设计。黄河流域涉及大量的大型跨流域调水工程,包括水资源调出和调入。对于跨流域的水资源调配,水资源供给区和受水区的补偿机制建设,需要进行跨流域的机制协调。

第二,流域生态补偿缺乏整体协调。主要体现在三个方面,一是补偿要素单一,主要是对单一自然资源的补偿,且大多基于水质目标进行补偿。实际上,黄河流域的一个基本特征是水资源严重短缺,同时流域水环境水生态是一个复杂系统,山水林田湖草沙是生命共同体,需对系统内具有相互关联的自然资源实施综合补偿。二是流域生态补偿多表现为上级政府对下级政府的补偿,需要从全流域的角度形成跨越干支流、左右岸、多个多级政府和多个利益主体的流域生态补偿机制。三是补偿机制的覆盖面不够,没有包括所有的生态服务供应区和受益区。

第三,补偿方式和参与主体单一。目前流域生态补偿主要是政府主导的资金补偿,补偿方式多是地方政府纵向或横向财政转移支付,重要生态功能区和江河源区主要依靠国家财政转移支付。政府间转移支付的补偿方式易于管理,可保障生态补偿过程的有序运行,但相对于生态保护治理的投入,资金缺口大,市场资本参与不足、多元化补偿方式缺乏[9]。政府、市场、社会相互多元耦合、资金补偿等“输血式”补偿方式与绿色技术援助、就业机会提供等“造血式”补偿方式相互补充、协调推进的生态补偿模式尚未形成。且地方政府不能代表全部利益主体的利益,在明确政府、企业、公众等多个利益相关者的“权、责、利”的前提下,构建多元主体参与的补偿机制[4]。

第四,合理有效的流域生态补偿标准体系和补偿制度不健全。流域生态补偿标准确定的前提是对流域自然资源实物和生态系统服务功能的合理核算评估,但目前核算评估的理论、方法尚不成熟,导致补偿标准不合理,表现在补偿标准偏低、补偿标准固定僵化,缺乏基于发展的动态调整等。而且,补偿制度设计中激励约束作用的发挥尚不充分。首先,由于各地发展情况不一样,生态脆弱性也不同,固定金额的补偿不能实际补偿各地为投入水环境改善付出的努力。而且根据水质提升等级给予奖励,对一些污染较严重的地区有激励作用,但对水质本来就较好且贫困的地区并不适用。其次,若水质不达标需赔偿的金额是达标时补偿金额的数倍,如此虽然可以起到约束的作用,倒逼各地方进行污染治理,但黄河中上游省(区)发展不充分,生态赔偿机制与高质量发展之间的效果还有待验证。

第五,流域生态补偿长效协调保障机制不健全。流域生态补偿需要跨区域、跨部门协调,需要基于科学技术的监测评估体系、基于责权利的监督考核体系、基于经济社会统筹的资金保障体系等的有效运行。目前沿黄各省(区)实施的生态补偿机制大多数由省(区)、市级财政部门直接进行收缴和发放,在此基础上部分地区以水污染治理情况作为地方官员政治考评的依据。跨省(区)补偿机制中,山东、河南两省基于黄河干流断面水质通过协商自主签订了补偿协议。可见,基于全流域融合技术、组织、制度等的长效协调保障机制尚未完全建立。

四、黄河流域生态补偿的主要科学问题

为了实现黄河流域生态保护和高质量发展,让黄河成为造福人民的幸福河,在分析已有理论研究和实践的基础上,提炼需要解决的科学问题,引导进一步的研究创新,为形成合理有效的黄河流域生态补偿机制打下科学基础。

(一)生态补偿与黄河流域生态资源保护和经济社会高质量发展间的耦合关系

黄河流域的自然资源和生态资源支撑着沿黄区域的经济社会发展,自然资源和生态资源的合理可持续利用才能承载沿黄区域的经济社会高质量发展。黄河流域目前存在的主要困难和问题,一方面是水资源总量少、流经范围广、地域生态环境复杂脆弱等自然因素;另一方面是沿黄地区发展不协调、不充分,传统产业转型升级步伐滞后等社会因素。流域的天然环境因素制约着经济社会的发展,而为了快速发展,落后的产业结构又会进一步破坏流域自然资源和生态环境。所以,流域的自然生态资源系统与沿黄区域经济社会系统形成了复杂的驱动演变关系。

在黄河流域生态保护和高质量发展国家战略的指引下,只有坚持生态优先、绿色发展的道路,才能推动生态环境与经济社会协调发展。流域生态补偿机制的目的是协调不同地区生态保护治理和经济发展之间的矛盾,将环境的外部性转化为各地区的内部责任[16]。通过生态补偿机制的制定,利用利益协调机制影响沿黄区域内各利益相关者的行为,进而实现高质量发展的目标。所以,应基于沿黄地区实际数据,运用数学方法建立包括黄河流域自然生态资源系统与沿黄区域经济社会系统的大系统模型进行仿真模拟,定量描述自然生态资源要素在系统中的作用和影响。在系统中加入生态补偿机制,并考虑青藏高原生态保护和高质量发展、巩固黄河流域脱贫攻坚成果等要求,进行模拟优化,分析生态补偿机制与生态保护和经济社会高质量发展之间的互馈耦合关系。这是围绕黄河流域生态保护和高质量发展国家战略实施生态补偿需要明确解决的关键科学问题,可为确立合理有效的生态补偿机制打下坚实理论基础。

(二)南水北调等跨流域调水工程和黄河流域生态补偿机制的耦合关系

我国水资源的空间分布与人口和经济发展的空间分布不匹配,如北方、东北、西北地区占国土面积的57%,淡水资源却只占15%。我国水资源空间分布不均衡严重制约了经济社会的发展,跨流域调水成为解决我国北方地区高质量发展与水资源短缺之间矛盾的主要途径。对于黄河流域,包括水资源调入和调出两种情况。

一方面是把水资源从其他流域调入到黄河流域,包括引汉济渭、南水北调等。比如南水北调工程东、中、西三条线贯通了长江、淮河、黄河、海河四个流域。已建成的东线工程和中线工程为沿黄九省(区)中的山东和河南两省受水区经济社会高质量发展提供了可靠的水资源保障,缓解了两省面临的黄河水资源衰减和用水刚性增长之间的矛盾,且生态补水也缓解了两地黄河流域生态功能退化的问题,实现了巨大的经济效益、社会效益和生态效益。南水北调后续工程包括西线调水工程以及东线、中线后续工程。比如西线调水工程将增加黄河上中游的水资源承载力,主要解决涉及青海、甘肃、宁夏、内蒙古、陕西、山西等六省(自治区)黄河上中游地区和渭河关中平原的缺水问题。西线调水后可发挥保障黄河生态安全、改善生态环境、提高水源涵养的功能[17]。南水北调后续工程高质量发展也对工程运行和后续工程建设提出了新要求。

另一方面,是把水资源从黄河流域调出到其他流域,包括引黄入大同、引黄入冀补淀、引黄济青等,为其他流域的生态环境改善和经济社会发展起到了支撑作用。

跨流域调水工程实现了水量的跨流域调配,基于水质保护和生态环境的外部性也实现了生态产品的跨流域流动。所以,应从更广大的跨流域视角,在分析各个流域的自然生态资源系统与区域经济社会系统复杂演变关系的基础上,考虑跨流域水量调配和水质保护对各个流域自然生态资源系统与区域经济社会系统的影响,进行跨流域的比较分析,再把生态补偿机制融入系统,进行仿真模拟,分析其耦合关系,这是黄河流域生态补偿研究需要考虑的关键科学问题,可为调水工程实施后界定补偿主体、明确补充范围、核算补偿标准等提供科学依据。

(三)黄河流域生态资产价值核算理论方法体系

生态资产是为生产和生活提供生态系统产品和服务的生态系统,包括自然资源实物和生态系统服务功能。只有摸清流域自然资源实物量及其品质,合理评估流域生态系统服务功能价值,科学分析生态资产和经济社会可持续发展演变前景,才能为确定流域生态补偿标准提供科学决策依据[18-19]。目前,对于自然资源实物量和质量的测算方法有相对统一的意见,空天地一体化遥感系统等现代技术也提供了强大的技术支撑和保障。生态系统服务功能价值量的评估尚无统一、完善的测算方法和标准,常用的有直接市场评估法、替代市场评估法和模拟市场评估法等,这些方法各有其优缺点。

黄河流域的自然系统和经济社会系统非常复杂,并具有水资源严重短缺、水沙关系不协调、生态环境脆弱等独特性,这些决定了其流域生态补偿机制的复杂性和独特性,现有的补偿机制远远不能适应他们的要求。比如,黄河流域的青海高原、黄土高原等地区生态环境复杂、脆弱,且是水源涵养、水沙治理中的重要区域,现有补偿机制的实施对黄河中上游受偿区作出的生态贡献在补偿中未得到充分体现[9]。所以,应基于黄河流域自然生态和经济社会的系统性和独特性,统筹山水林田湖草沙等生态要素,创新构建适合黄河流域的生态资产核算方法和标准体系,是黄河流域生态补偿研究需要解决的关键科学问题,可为黄河流域生态补偿标准确定提供科学决策依据。

(四)多元化补偿模式融合及长效协调保障机制

流域生态服务空间溢出带来的外部性,决定了补偿主体的繁多和补偿关系的复杂。构建多元化补偿机制是通过在政府补偿的基础上增加市场化和社会化补偿手段,以改变当前政府公共财政补偿面临的困境,健全流域生态补偿长效机制[4]。其核心是吸纳社会和公众参与,形成保护责任共担、生态效益共享的良性运行机制。

沿黄九省(区)自然环境、资源禀赋、产业结构、科技创新水平、社会发展情况各不相同,差别较大,生态环境改善对各地区各主体的影响、各利益主体的诉求也不相同。所以,在黄河流域生态保护和高质量发展国家战略的指引下,基于对黄河流域上中下游的功能定位(上游水源涵养、中游水土保持和污染治理、下游河流生态系统健康),并发挥各地区比较优势,构建高质量发展的动力系统。如何形成不同区域、不同利益主体的保护要求和发展诉求相协调,政府补偿、社会补偿、市场补偿相互补充,政策法规健全、组织执行顺畅、资金保证充分、考核体系完善、监管制度有效、激励约束并重的多元化补偿融合和长效协调保障机制,是黄河流域生态补偿研究需要解决的关键科学问题。

五、结语

在介绍黄河流域自然和经济社会特性的基础上,梳理了黄河流域生态补偿研究成果,调查总结了黄河流域生态补偿实践现状,从机制设计、整体协调、参与主体、补偿标准、监管考核五个方面,提出目前黄河流域生态补偿机制面临的主要问题,并提出了黄河流域生态补偿需要解决的四个关键科学问题:一是生态补偿与黄河流域生态资源保护和经济社会高质量发展间的耦合关系研究,二是南水北调等跨流域调水工程和黄河流域生态补偿机制的耦合关系研究,三是黄河流域生态资产价值核算理论方法体系,四是多元化补偿模式融合及长效协调保障机制。这些问题的研究解决可为黄河流域生态补偿机制设计提供理论基础,为补偿范围界定和补偿标准确定提供决策依据,为补偿制度设计提供治理结构和方法。